レビューで星5をつけない日本人の意見が参考になる

──実際に実況者と話をしてみて、「そう考えるんだ」というような衝撃を受けたエピソードは具体的にあったりしますか? たとえばメディア向けのプレゼンの場合だと「遠慮していいことしか言わない」みたいなパターンもありがちだと思うのですが、そういった褒めるだけではない率直な意見などはあるのでしょうか?

渡辺氏:

率直な意見はいただいております。僕らも上から感が出てしまうのは嫌なので、きちんと聞けるようにはしているつもりです。

メーカーが「それはちょっと聞けない」となってしまうのは、開発がある程度定まってきて7~8割くらい作ったところで見ていただくことが多いからだと思います。そうするとお金も使っているし、いまさら手戻りもできないから、「それは話としてはわかるけど聞けない」という事態に陥ってしまうのかと。

|

そういうこともあって我々は開発スタートから数か月ですが、まず1回モックアップの時点で見ていただいています。

──アルファの手前くらいでしょうか? それってスクエニとしては初の試みなんですか?

渡辺氏:

すべての事例を知っているわけではないですが、めずらしいことだと思います。いまなら要望も聞けます。ダメなら潔くダメを受け入れますので、早めに見ていただきたいのです。

──弊誌でも開発当初のゲームを見させていただく機会があるんですが、ゲームってわりと最後の最後までおもしろくならないじゃないですか(笑)。

渡辺氏:

そう! 本当にそうなんですよ!(笑)

|

──そういうモックアップの段階からゲーム開発に関わったことのない、いわゆる普通のプレイヤーである実況者の方々に見せた反応はいかがですか?

渡辺氏:

意外に「まあまあ遊べた」と言っていただいております。まあまあですよ(笑)。

──(笑)。

渡辺氏:

「めちゃくちゃおもしろいか」といったらそれは言いすぎですけど、「ここがおもしろいだろう」と思っていたところは、実況者の方にもおもしろく見えるという状態にはなったような気がします。ただ商品として1本の柱が立ったわけではなく、あくまで方向性がつかめた段階です。

|

──レビューの話でいうと、海外では星5がデフォルトだけど、日本は星3とよく言われますよね。日本はすごくよかったら星5だけど普通は3という。

渡辺氏:

そんなにサンプル数が多いわけではないですが、日本の方のほうがロジカルだと感じました。ゲームのおもしろさや、なぜそれを求めるかに対して「こうなってほしい、なぜなら〜」みたいな話が聞ける機会が多かったように思います。

──参加者は実況者の方々以外の方もいらっしゃるのでしょうか?

渡辺氏:

まずいったん実況者に限定することにしました。どういう基準で最初のレビューをお願いするべきか検討していたところ、社内から「いきなり規模を大きくするのはやめたほうがいい」という意見がありまして。「話はわかるけど大変だよ」と言われました。

『桃鉄』がバランスのいいゲームだったらつまらない

──お話を聞いていると、想像以上にゲーム実況にコミットしている印象です。

渡辺氏:

YouTubeのアニュアルレポートを見ていると、やはりゲーム実況というのは動画全体の中でもすごく大きな部分を占めていると思います。

昔はゲーム実況に対して、「ゲームをプレイしないでなにがおもしろいのか」と思っていたのですが、いざ自分で見てみると、めまぐるしく変わる映像にトークが加わることで、ひとつのコンテンツとしてたしかにおもしろい。そこは実直に向き合うべきだと思いました。「そういったおもしろいコンテンツを世の中に増やしていくにはどうしたらいいか」ということを考えています。

|

TwitterのRTのように、本質的に流行るものはどんどん流行っていくじゃないですか。それはネットの世界で生き延びやすいミーム的な側面が強いものだと思います。いまゲーム作りに求められていることは、それなのではないかと。

──その点で言うと『脱獄ごっこ』というゲームがありまして。開発者に話を聞いたときすごくおもしろかったのは、「設置された罠に“なんの予兆もなく”かかってしまう」と。それって、ゲームデザイン的に見ると理不尽でしかないわけです。

渡辺氏:

うんうん。

──ゲームデザインの定石で言ったら罠への予兆は当然あるべきなんですけど、そうはならずに本当に理不尽に罠が発動して、実況者がギャーと叫ぶ。どうしてそんなことをしたのかというと、それが「撮れ高」になるからなんですね。

渡辺氏:

そうですね、まさに!

|

──ゲームデザイン的にはバランスも悪いし、本来つまらないはずなんだけど、それが動画として展開された途端にめちゃくちゃおもしろくなる。実際にその動画を見た小学生たちがそれを真似して、友だちを罠にはめたりしているそうなんです。

そこで思ったのは、ゲームデザインへの考え方自体がこれまでのものとはもう根本的に違うと。

渡辺氏:

そうですね。おっしゃることはすごくよくわかります。要は、いままでなぜ罠に予兆が必要だったかというと、自分がゲームと向き合っているときに予兆がなかったら嫌だから。

でもいまは遊び方が変わってきていて、「自分がだれかと一緒に遊んでいるときに、どうしたらおもしろいコミュニケーションが発生するか」というところに価値がある。予兆がないほうが「ギャー!」とおいしいリアクションが取れると。

──これからのゲーム会社やゲーム開発者が取り込んでいくべき視点はそういうところなんでしょうね。

渡辺氏:

そこについて我々はまだ鈍感なところもあると思うので、実直に意見を聞いていくしかないと思っています。実際、「LIWゲーム開発会議」の中でも「ぶっ壊れ性能は残したほうがいい」という意見がありました。

あとは、「俺の考えた最強のゲームを作ってほしい」と言われたときに出てきたのが、いわゆる“鬼畜ゲーム”で、「理不尽に死ぬゲームがおもしろい」と。なるほど、と思いました。

|

──理不尽なことが起こったほうがリアクションがしやすい。「それがいいよね」というのは、言われてみればそのとおりだなと。

渡辺氏:

それは実況者さんにとっても、仲間内でのコミュニティでも、「なにが起こったらおもしろいか」を考えると、ぜんぜんアリなんじゃないかなと。

──逆に、それをコンシューマーゲームでまったくやっていなかったというとそうでもなくて、たとえば『桃鉄』がまさにそれなんですよ。『桃鉄』はすごく理不尽なことが起こるけど、あれはプレイヤーとコンピューターの向き合いではなく、プレイヤーとプレイヤーの向き合いになっているんですよね。だから、「理不尽なのにおもしろい」と。

渡辺氏:

あああ、そうですね!

最初に『桃鉄』をやったとき、たしかに「なんだこのゲームは!」と思いました(笑)。だけど、友だちとやるとおもしろいんですよね。

──『桃鉄』がバランスのいいゲームだったらおもしろいかと言われると、そんなことはないわけです。それが近年のオンライン環境の変化やテクノロジーの発達によって、ゲームに求められるものが昔のようにみんなでテレビを囲んで遊んでいたものに変わってきている気がします。

オリジナルのインディーゲームではなく、いまの世の中に適したコンテンツを提供したい

──お話を伺っていると、新しい遊びや市場に対する提案が主で、オリジナルのインディーゲームを作るという話ではないのですね。

渡辺氏:

そうですね。インディーゲームというよりも、「いまの世の中にマッチしたコンテンツを作りましょう」という企画です。

|

──同じ実験作でも、プロダクトアウトのものを実験作として提供される場合と、先ほど言った『クラフトピア』のようにユーザーと一緒に作る実験作では扱いが違うと思います。その差みたいなことでしょうか。

渡辺氏:

そうですね。まずあまりにもタイトルが多い中で「お客様が“我が事”として感じてくれるようにするにはどうしたらいいか」、という話があります。マーケティングでよく言われる「ものを買うよりはものの背後にあるストーリーを買う」みたいな話です。

それってつまり、“語れるなにか”を手に入れるためにお金を出すということですよね。

実際、ゲームだとあまりそういう事例は多くなくて。単におもしろいだけではなく、バグやトラブルも含めて体験自体が楽しいコンテンツになったらうれしいです。

──エンタメ全体の体験に対する価値が上がってきていると思うんですね。音楽事業でも昔はCDで儲ける方法が主流だったけど、それがストリーミングになって無料配信やライブになっているわけで。

要はそのパッケージを買うところよりも、よりアーティストに寄ったビジネスになっていますよね。

渡辺氏:

音楽もだれかがリリースしたものをいろんな人がカバーしていく中で、だんだん音楽の持つ意味や楽曲の輪郭といったストーリーができあがっていくじゃないですか。ストーリーが積みあがっていく、その過程が楽しいと思います。そういうものに自分も参加したい。それはいまの世の中どんなコンテンツでも求められているのかなと。

|

ポロっと聞いた新曲よりも、いろんな人がコラボレーションして新しいバージョンを発見できた楽曲のほうが聞いていて楽しいですし。

──昔はゼロイチこそがものづくりみたいに言われていましたが、いまはゼロイチでものをつくる以外にそれを扱うアレンジャーが主流の時代になってきているのかなとも思います。音楽であれば作曲よりもDJのほうが人気だったり、ゲームでもゲームを作る人そのものよりも実況する人のほうが人気だったり。作る人と広げる人が違ってきているというか。

「ゲーム実況も見始めたらおもしろかった」というお話がありましたけども、渡辺さん的にゲーム実況をどういうふうに捉えていますか? たとえばゲーム実況でクリアまでやられてしまうと見ている人はだれも買わなくなってしまうというようなネガティブな意見はありますか?

渡辺氏:

ネガティブな時期もありました。でも環境に適応するしかないですよね。いまの世の中で「実況とかないわ」と言っても、ありますから。

個人的には、LIWの事業に注力してゲームから目を離している間に世の中がそうなっていて(笑)。浦島太郎状態ですね。

|

──(笑)。

渡辺氏:

スマホ、ソーシャル、マネタイズからしばらく離れたあとに、「もう一度ゲーム事業に取り組もう」と市場全体を俯瞰して見たときに驚きました。

「ここ数年でどんなゲームがどんなふうに売れて市場の景色がどう変わったのか」を見たときにおもしろいと思ったのは、Steamのダウンロードのトップランクに2タイトルくらい送りこんでいる個人開発者がいて、数百万ダウンロードを2発も出していたんです。その方は個人開発者でありながらYouTuberでもあり、動画も再生数がどんどん伸びていて。

要は、ゲームをカタカタ作っているさまを自分で実況して、動画にして、コードがうまく動かないというところからゲームのデモをアップするところまで、生活そのものがコンテンツになっていると。

|

僕はお給料をもらってゲームを作っているので、「こういう人たちとは真正面から殴り合っても絶対に勝てない」と思いました。いろんな思いを持ちながら、いまどこまでできるかを試している感じです。

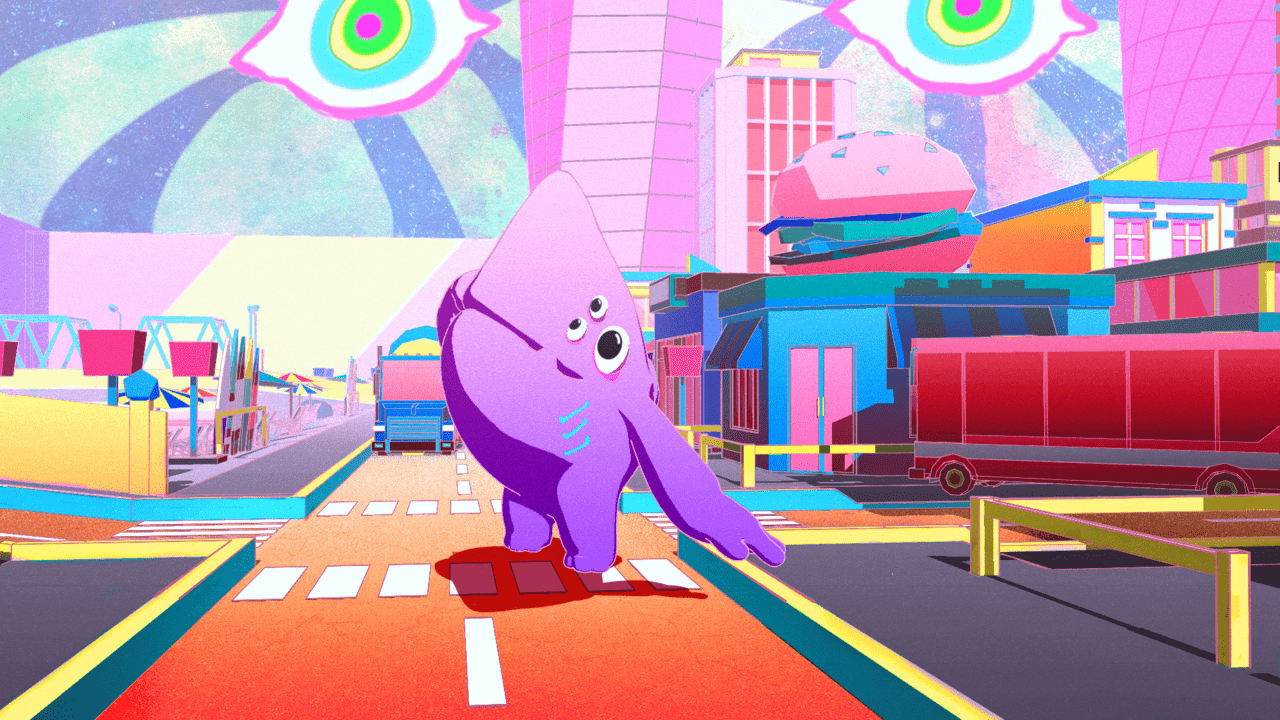

──『gluttony』を発表されてからの反響や手ごたえはどのように受け取っていますか?

渡辺氏:

何人か動画をアップしてくださっている方がいて、そのコメント欄など拝見しています。「開発初期だとこんなもんかな」とか「こういうところはいいね」とか。たとえば「グラフィックがチープだね」という意見については、それはそうなんですよ。仮の仮ですから(笑)。

|

これらはおおむね予想の範囲です。ただ、どこかでサプライズ的に「そうなったんですか!」と感じてもらえるように、ちゃんと作り込んでいきたいです。

初期から公開することの良し悪しはあると思っていて、その成長過程を見守ってもらえるのはいいところだと思いますが、やはりどこかで驚きがほしいじゃないですか。そのメリハリはこれから考えなければいけないなと思っています。

──素朴な疑問なんですが、売上や事業計画はどのようになっているのですか?

渡辺氏:

プロジェクトの規模感としては小さめに。トライしたいと思っています。

──そういう新規事業的なチャレンジに対して、いまだに渡辺さんが突っ込んでいくところが興味深いのですが、どうしてでしょうか?

渡辺氏:

そういうことが好きだからですかね(笑)。自分がうまくできることをやったほうが会社にも周りにも貢献できると思います。IPをより価値の高いものにしながら利益を出していくのが得意な人は社内にいるし、『ドラクエ』は『ドラクエ』で『ドラクエ』のIPを本気で考えている人たちがいるし、そこに僕がしゃしゃり出ていく話ではないなと。

逆に新規市場を見たときに、ある程度ざっくりしたところから着地させていくことは自分の人生の中で何度も経験したことなので。なんとかなる可能性もあるというところでやっていくほうが、肌に合っている気がします。

|

『せがれいじり』ではプロデューサーとして自らお客様サポートに対応

──渡辺さんはそのご自身の強みについてどうお考えなのでしょうか?

渡辺氏:

すごく緻密な仕事を大きな組織でやり遂げることは、あまり向いていない気がします。それよりは混沌としたものをある程度の完成度でやりきる、みたいな方が向いているんじゃないかと思っています。

──渡辺さんを見ていると、いい意味での「野蛮さ」みたいなものがあると思っていて(笑)。

たとえばエニックスから『せがれいじり』【※】が出たとき、作った人がすごいというよりも「これに許可を出したプロデューサーがすごいな」と思ったんですよ。エニックスという名前でOKを出したわけですから。おもしろがる度量みたいなものを感じたというか。

※『せがれいじり』:1999年に発売されたPlayStation用ソフト。頭が矢印の主人公「せがれ」がセケンに存在するオキモノにオカカワリ(接触)することで、さまざまな反応を得ることができる。販売本数約17万本というヒットを記録した。

渡辺氏:

じつは『せがれいじり』を出したあと、購入したお子さんのお母様から電話があったんです。サポートチームから「私じゃ受けきれません」と僕に回ってきて。

|

──渡辺さんが直接ですか!?

渡辺氏:

そうそう。お母様から「せがれっていうのはおちんちんのことなんでしょ!?」と言われて「違います……違います……」と説明したり。その会話は楽しかったです(笑)。

──それを楽しめるのが才能というか、ほかの人にはないものだと思います。

渡辺氏:

仕事のスタイルというのは成功体験の上に決まっていくところがありますよね。名誉会長の福嶋(康博)さんが、「新しいことをやらないと意味がない」とおっしゃっていて。『ドラクエ』という強いタイトルがなぜ成功したかというと、「世の中にないものを提供したから」だと。だから「大きなヒットを出すなら世の中にないものをやりなさい」ということをよくおっしゃっていました。

|

その中で『せがれいじり』や『バスト ア ムーブ Dance & Rhythm Action』(以下、『バスト ア ムーブ』)【※】が20代後半から30代くらいにプチヒットしてしまったので、それがそのまま自分の中での成功ルールみたいになっているところはあります。

ちなみにこれは知られているかもしれないですが、『バスト ア ムーブ2』に出てくる「パンダー」という気持ち悪いキャラのテクスチャーは私なんです。「おもしろいネタを仕込みたい」ということで、実際に私が裸になって白塗りにされました。「パンダー」と検索すると出てくるんですけど、ほぼほぼ私です(笑)。

※『バスト ア ムーブ Dance & Rhythm Action』:1998年に発売されたPlayStation用ソフト。リズムに合わせてボタンを入力することで3Dキャラクターがダンスを踊る音楽ゲーム。2人のダンサーが同時にダンスを踊って競う形式で、相手のダンスを妨害することも可能。

一同:

(笑)。

──『スーパーギャルデリックアワー』【※】も渡辺さんが手がけていらっしゃいますよね?

※『スーパーギャルデリックアワー』:2001年に発売されたPS2用ソフト。QTS(キューティーズ)と呼ばれる4人のキャラクターがミニゲームで対戦し、架空のテレビ番組の視聴率を稼いで新たなスポンサーを獲得していく。

渡辺氏:

そうなんです。あれは若いころの黒歴史だったのですが、あとになってYouTubeで見直したら「意外によかったのか」と思いました。

|

──渡辺さんの手がけられているゲームは「実況映え」するものばかりかと(笑)。

渡辺氏:

言われてみるとそうかもしれないですね(笑)。VTuberの月ノ美兎さんが『スーパーギャルデリックアワー』を本当に心底おもしろそうにやってくれていて、うれしかったです。

──そう考えるとちゃんと文脈があるように聞こえてきました。早すぎた「実況映え」なのかもしれませんね。

渡辺氏:

「友だちの家に集まったときに、みんなで画面を見ておもしろいと思えないとだめだよね」という話はファミコンのときから言われていました。さっきの『桃鉄』もそうですが、じつは根本的なことは昔からそんなに変わっていないのかもしれませんね。

……いいこと言った、いま(笑)。

|

一同:

(笑)。

──渡辺さんはいろいろと先んじてやられていますから。

渡辺氏:

『戦国IXA』【※】を始めたときも賛否両論ありました。「ハイエンドのグラフィックスを売りにしているこの時代に、ブラウザゲームとはどういうことだ」と。『ファンタジーアース』のときも、「何億も使ったゲームを無料で配るとはどういうことだ」と。

※『戦国IXA』:2010年よりサービスが行われているブラウザゲーム。戦国時代の大名家に所属する一員となって内政や合戦を行う。武将カードを集めて部隊を編成し、同じ大名家の仲間と同盟を組んで合戦に勝利することで所領が増えていく。

──改めて昔の『せがれいじり』だったり、『バスト ア ムーブ』のころから含めて、渡辺さんが企画を通すときはなにを重視しているのでしょうか?

渡辺氏:

たとえば『gluttony』でいうと、最初はもう少し違った形の企画だったんです。なにがおもしろいんだろうと考えていくと、「モンスターが人を食うエグさ」というところに話が集約していきました。それを仮の画像で合成していろいろ作ったときに、「ポップなモンスターが人を食べるエグさは嫌味がない範囲だったらインパクトがある」という話になり、それをひとつの軸として作りました。

最初はモンスターしか出てこないゲームだったのですが、モンスターになって人間を食べまくるゲームで試してみたところ、人間側のAIがめちゃ賢くて怯えてくれないとそのシチュエーションがおもしろくならない。だったら、モンスターは人間を食べる、人間は食べられないように逃げる、そうしたほうがよりおもしろい空間ができるのではないかと、そういう流れでいまの状態に落ち着いたところです。

最初は、『スリザリオ』みたいなフィールドのリソースをモンスター同士でどんどん食べていくみたいなゲーム性を想定していました。

『Among Us』を視野に入れたオリジナルのポジションを確立したい

──今後の展開はどのようになっていくのでしょうか?

渡辺氏:

前回の「LIWゲーム開発会議」で出た意見を踏まえ、方針を出していこうと思っています。

いまは6対2の非対称ゲームみたいなのですが、もうちょっと規模を大きくしてもいいかもしれないという話もあり、非対称ゲームと『APEX』みたいなバトロワ系のミックスにまずはジャンプできればと。

この前、ためしに20対2でやってみたところワチャワチャ感が強まっておもしろかったです。システムとの兼ね合いでどこまで人数増やせるかを試さないといけないですが。

|

──「20対2」みたいな比率はあまりみないですよね。かたまってたらまとめ食いとかされたり。

渡辺氏:

そうなんですよ。いままでは武器を持って倒すという感じでしたが、仲間を助けるなどのいろんなロール部分も調整していきながら、『Among Us』を視野に入れたオリジナルのポジションを確立できるような打ち出しをしていきたいです。

──現在「LIWゲーム開発会議」の参加者は50人ほどとおっしゃっていましたが、今後も募集は継続するのでしょうか? こんな方に来てほしいという希望はありますか?

渡辺氏:

最初のコミュニティの中に入ってワチャワチャやりたいというオピニオンリーダー的な方にぜひ参加していただきたいです。

ただ、実況者の方々から見たときに我々の実績はまだないと思います。そこは信頼を積み重ねていく中で、「こういうことやってみたら」という提案を気軽に言っていただけるところまでいけたらめちゃめちゃハッピーかなと。自分たちがどこまでいけるかわからないですが、オープンにしながらもどこかでタイミングを見計らってサプライズ的な打ち出しができればと考えております。

9月、10月くらいにはもっと幅を広げて実況者以外でも参加できるベータテストの機会を設けますので、物語がどのように転がっていくか関心を持ってくれる方がひとりでも増えるとうれしいです。(了)

|

インタビューを通して再認識したのは、「撮れ高」や「動画映え」といった実況者だけに関係があるように思える要素が、じつはファミコン時代から存在するコミュニケーションだったということだ。みんなでテレビを囲みながら遊んでいた理不尽なゲームこそ、オンライン環境が発達した現在に求められるゲームだった。

ゲームデザイン的に見るとバランスが悪い高難度ゲームがコミュニケーションとして求められるようになった理由は、コロナ禍の影響によりこれまでと環境が変わったことで、遊び方が「プレイヤーとコンピューターの向き合い」ではなく「プレイヤーとプレイヤーの向き合い」へと変化したから。

いまの時代は「自分がだれかと一緒に遊んでいるときに、どうしたらおもしろいコミュニケーションが発生するか」というところに価値がある。『桃鉄』がバランスのいいゲームだったらつまらないように、ゲームデザインを根本から変えていくことが渡辺氏の狙いだ。

そのために『gluttony』は実況者の意見を反映させている。「撮れ高」や「動画映え」にだれよりも詳しい実況者なら最適解を見つけられるのではないだろうか。

|

しかし、『クラフトピア』のようにコミュニティ運営を成功させることは簡単なことではないはずだ。もしかしたらスクエニというあまりに大きすぎる看板が逆効果になる場合もあるだろう。このプロジェクトがどのように転がっていくのか、非常に興味深い。

「LIWゲーム開発会議」は現在も参加者を募集している。興味のある実況者は『gluttony』のゲームデザインを狂わせてみてはいかがだろうか。

【あわせて読みたい】

スクウェア・エニックスが「ゲーム実況者」を募集。ユーザーと一緒にゲームを開発するコミュニティ『LIWゲーム開発会議』を発足スクウェア・エニックスのプロジェクト「ライブインタラクティブワークス」は、ユーザーと一緒にゲームを開発するコミュニティ『LIWゲーム開発会議』を発足したと発表した。