インディーゲーム。ここ数年でよく聞くようになった言葉である。比較的少人数での開発が行われるスタイルから生み出されるゲーム群は、市場でひとつの大きなジャンルを形成するにまで至った。多くの個性的な作品がプレイされる日を今か今かと待っている。

今回紹介する『ハテナの塔 -The Tower of Children-』も分類的にはそのひとつになる。

集英社のゲーム事業を担う集英社ゲームズがパブリッシング、開発をタストαが担当。プロデューサーにはカプコン在籍時に『ストリートファイターⅤ』のプロデュースを担当し、現在は株式会社 集英社DeNA プロジェクツにてシニアプロデューサーを担当する杉山晃一氏。

ディレクターは過去に『王様物語』『ロリポップチェーンソー』などに携わり、現在はタストα取締役である池田トム氏が務める。

「ゲームには遊んでいる本人にしか分からない、画面を見ているお母さんやお父さんには分からないような面白さがある」と語る池田氏のこだわりや、長年実現したかったこと。それを支え、時に導いた杉山氏の手腕。そんな仲の良いふたりのそもそもの関係性など、多くの“ハテナ”が浮かんではトークとなって現れた、非常に濃い時間になった。

ゲームのコンセプトや特徴的なバトルシステムから、池田氏の「オカルトすぎて全カットされる話」まで、多くの期待を背負ってローンチされる作品の舞台裏に迫る。

|

※この記事は『ハテナの塔』の魅力をもっと知ってもらいたい集英社ゲームズさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

『ハテナの塔』が生まれた理由

──本日はよろしくお願いいたします。具体的なお話を伺う前にひとつお聞きしたいのですが、今回の『ハテナの塔』では、すでに「株式会社 集英社ゲームズ」という会社がある中で、「株式会社 集英社DeNA プロジェクツ」という形を取られていますよね。これに至った経緯を教えていただけないでしょうか。

杉山晃一氏(以下、杉山氏):

去年の4月に集英社ゲームズが立ち上がったわけなんですけども、それ以前に集英社さんとDeNAの共同で「集英社ゲームクリエイターズCAMP」というサービスを開始しました。これが一昨年の秋くらいからです。

|

そもそも集英社さんの土壌として、漫画家さんを長い目で育てていって、芽が出てきた人たちを『ジャンプ』といったいろいろな媒体に載せるというという文化があります。

その育成スキームをゲームクリエイターさんにも横展開していきたいというご要望がありまして、その受け皿となるべく「ゲームクリエイターが登録できて、各々で交流ができたり、集英社からコミュニケーションを取れる場所」が必要でした。事業主としては集英社さんで、裏方の運営はDeNAが担当するという形ですね。こうして共同事業がスタートしたんです。

その時からさまざまな話をする中で、集英社さん本体としても「やるんだったらしっかり事業化したほうがいいんじゃないか」という流れになりまして。やはりすごく勢いのある会社さんなので、事業体ではなく会社(集英社ゲームズ)を作っちゃったんです。

もちろん集英社さん側としても「投資したい・育てたいクリエイターさん」はいらっしゃったので、「社としてのフラッグシップタイトルを協力してプロデュースしていきませんか?」という形になったと。

──あぁ、なるほど。

杉山氏:

もともとトムさん(池田トム氏)とは「いろいろやろうぜ」という話をしていたんですが、そんな状況の中で『ハテナの塔』の原案が上がったんです。そこで「タイミングいいからやっちゃうか」という話になりまして(笑)。その流れで「フラッグシップとしてこのタイトルを作りませんか?」という話を集英社さんに持って行ったんですが、「面白いからやろう」と良い反応をいただきました。

そのときはちょうど「集英社ゲームクリエイターズCAMP」も始まっていた頃でしたし、本当にタイミングが良かった。そこから“両社の共同出資で作るゲーム”という段階が具現化していった、という流れになるでしょうか。

──なるほど。ちなみに杉山さんはカプコンを退社された後、DeNAに行かれて、主にeスポーツ系の事業に携わられていたと伺っていますが……。

杉山氏:

『ストリートファイターV』のプロデューサーとしてタイトルを出して1年経って、その後は裏でいろいろと開発を見ていたんですが、「後は任せた!俺はeスポーツをやる!」と転職したんです。実際はそこまで声高に宣言していませんが(笑)。

そしてDeNAに転職して、いろいろとeスポーツ事業の仕込みをやっていたんですが、時期的にちょうどコロナ禍前だったんですね。その時に「社として野球、バスケットボールといったスポーツがあるんだから、eスポーツもやるしかないじゃん!」と社内にeスポーツ部を作らせていただいたんです。

そこからは任天堂さんやNPBさんに多大なるご助力を賜りまして、『NPB eスポーツシリーズ スプラトゥーン2』という形で実を結んだんです。

ただ、コロナ禍に入ってしまった以上、どうしても大規模なリアルイベントは厳しい状況になりました。そこで「リアルで遊ぶのが難しいならやはりデジタルの遊びを作ろう」と決心して、急成長を遂げているインディー市場に注目しました。そこから集英社さんと「一緒にやりましょう」ということで、『集英社ゲームクリエイターズCAMP』に繋がっていく感じです。先の話の“プロローグ”にあたる部分ですね。

──先ほどのお話で少し伺いましたが、おふたりはかなり長い付き合いだとか。

杉山氏:

もう10年くらいになるかな?

池田トム氏(以下、トム氏):

そうですね。

杉山氏:

「一緒にゲームをやろう」という話をしては、なかなか実らず続きで(笑)。

今回はこうして形になりましたが、現状、トムさんはトムさんでまだやりたいことがあるし、僕も僕で企画を相談したり、提案してという感じですね。

──今回はおふたりのやりたいことがガッチリハマったという感じでしょうか。

杉山氏:

そうですね。一般的にプロデューサーとディレクターって仲が悪いんですけど(笑)、僕らはそういうことは少なくて、スッとハマる感じです。

トム氏:

プロデューサーは売りたいし、ディレクターは自分の世界を作りたいから。

|

杉山氏:

トムさんに「〇〇作って」とかというと3パターンくらい出してくれるんですけど、「これがいい!」と言うと「うん知ってた」とノリで(笑)。毎回「あれ!?誘導されてる?もしかして試されてるのか?」なんて思ったりもしますよ(笑)。

トム氏:

お互い似てる部分があるんです。趣味も近かったり。僕は今40歳ですが、年齢もそこまで離れてないんですよね。

杉山氏:

僕は44歳なのでやっぱりそこまで離れてない。40過ぎたらね、もうみんな一緒ですから(笑)。

発売前の手応えやいかに

──発売をじきに迎えますが……。

杉山氏:

いやぁ、もう一ヵ月前ですよ(笑)。

──発表からこれまでの反響であったりはいかがですか?

杉山氏:

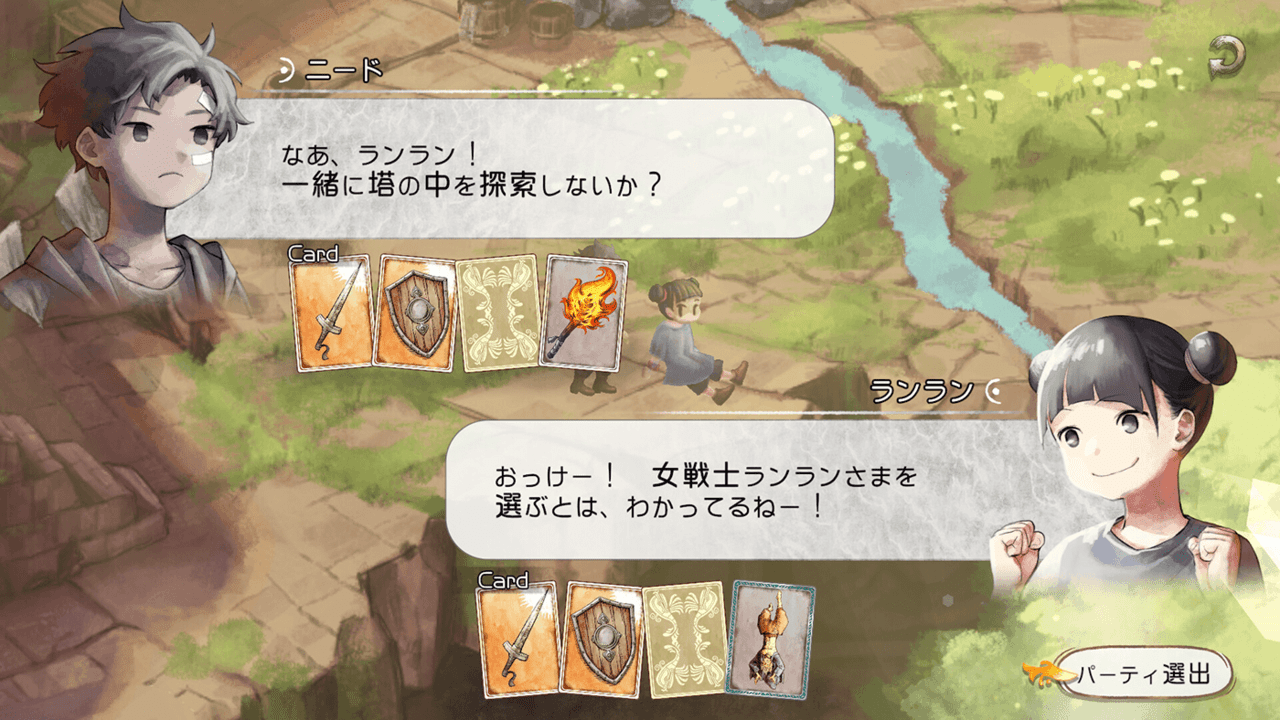

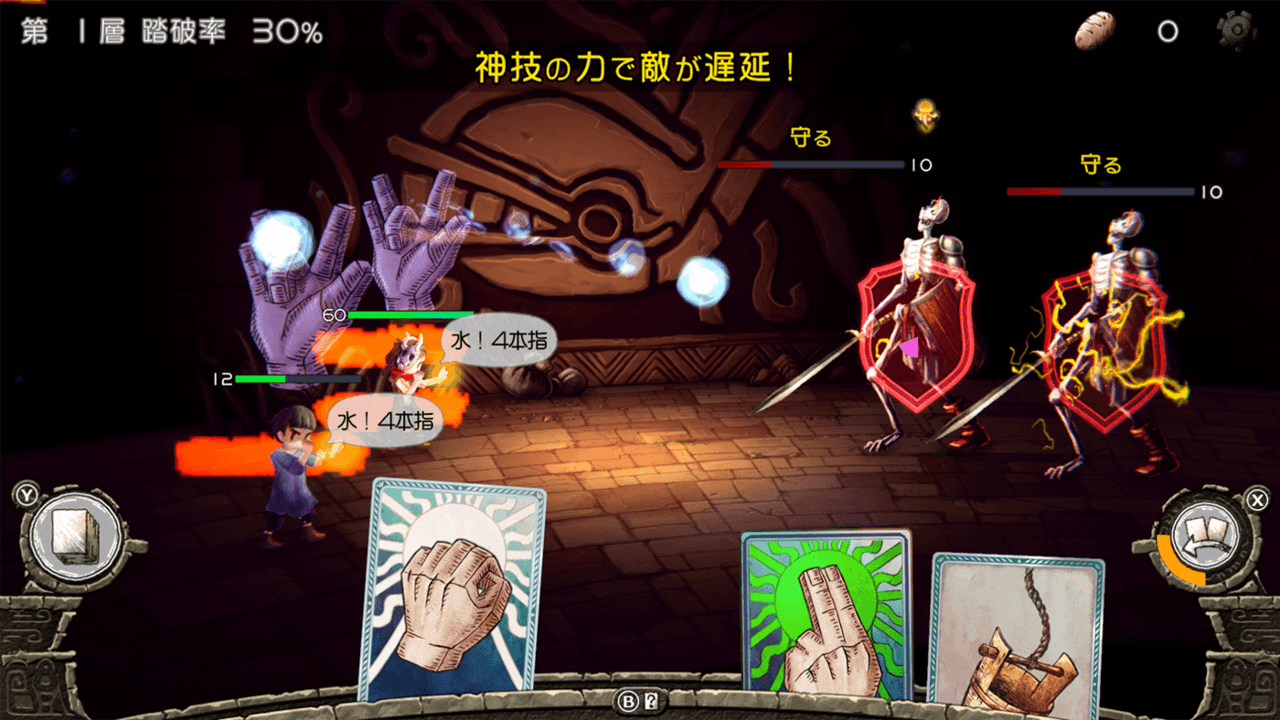

けっこう、独特なゲーム性だと思うんです。近いものだと『Slay the Spire』だと言われていますが、国内の『Slay the Spire』ファンって海外と相対的に比較すると多くはない。 なので正直「どうなのかな」と思う部分もあったりするんですけど、東京ゲームショウ2022などで実際に触っていただいた方から「面白い」とか「ウィッシュリスト入れました」と言ってもらえることも多くて、好感触かなとは思っています。

|

キャラクターをはじめとするデザインの元案を描いてくださったのが『ルリドラゴン』を連載されている眞藤先生(眞藤雅興氏)なんですが、先生の画がジャパニメーション的なので、逆に海外からどう映るのかというのも気になっていた部分で。

なんですが、gamescomに出展して、お客さんの声を直に聞いたときに「面白いし、キャラクターもかわいいし、雰囲気もいいし」というような感じだったんですね。

和洋折衷というか、ゲームシステムは海外っぽいんだけど、雰囲気は日本っぽい。それらの良いところを受け入れていただいたかなという実感はありますね。

また、今は海外のインフルエンサーにプレビューとかをやっていただいているんですけど、今のところネガティブな声が上がっていません。

トム氏:

BitSummit X-RoadsのMEDIA HIGHLIGHT AWARDでファミ通賞をいただいて。「音楽もビジュアルも芸術もゲームも、全体的にまとまって総合得点であげたよ」ということで、本当にありがたいですね。

今日も持ってきたんですけど、先ほど杉山さんが仰ってた「プレイした方の感想」をノートにまとめているんですよ。表紙は『ハテナの塔』のアートチームが切り貼りして作ってくれたんですけどね。本当に皆さんしっかり書いてくださるんです。

|

──ゲームセンターのコミュニケーションノートを思い出しますね(笑)。

トム氏:

あはは(笑)。デジタルだとね、どうしてもね。ゲームはデジタルなんですが(笑)、やっぱり僕はこういうものに関してはアナログのほうが好きかな。

──とても発売前のゲームとは思えない熱量ですね。

トム氏:

もうすごくありがたいです。お宝ですね。

『ハテナの塔』で描かれる“空気”

──もともと『ハテナの塔』で、池田さんが描きたかったものはどういったものなんでしょう。

トム氏:

自分は、「意識とは?生命とは?」みたいな、哲学的な考えをしがちな子どもだったんです。それがキッカケでゲームを作るようになったという側面もあると思うんですが、そうしたものを形にするのって難しい。何度かチャレンジする機会はあったんですが、形にできることはなかったんです。

そういう経緯があったんですが、そうしたテーマについてより向き合うようになったのは結婚がきっかけですね。以前、妻の出産に立ち会ったことがあるんですが、もうすごくビックリしたんですよ。本当に子どもが生まれてきたから(笑)。

人間だけじゃなくて動物もですけど、これって実際に体験したり、目の前で見てみないと分からないし、何回でもビックリするんです。この体験をゲームクリエイター的に形にしないともったいないなって思って、それで命とか、生命とか、意識とか、そういう部分でアプローチしたいなと思ったのがキッカケになっています。

──奥様の出産での驚きであったり、神秘的なテーマについて述べられましたが、今回の『ハテナの塔』という題名であったり、ゲーム性にはそうした意味合いも含まれている?

トム氏:

これ毎回インタビューを受けさせていただくときに話すことなんですけど、全カットされる話がひとつあって。

──ネタバレになってしまうとか?

トム氏:

いや、オカルトすぎて気持ち悪いという(笑)。

──逆に気になりますね。

トム氏:

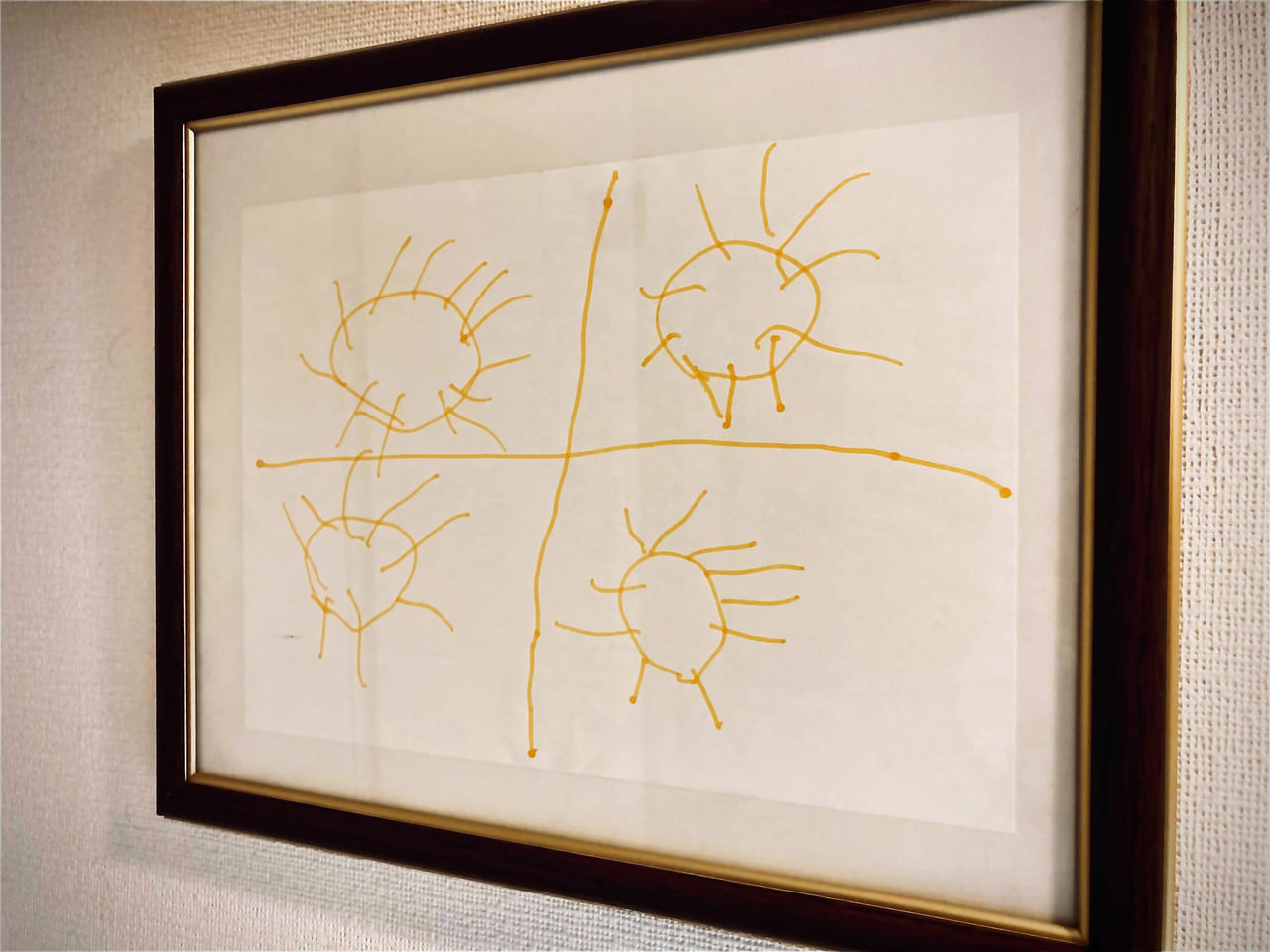

まだ娘が1歳の時だったんですけど、パパとかママとかしか言えないような頃です。絵を描いたんですよ。発電所のマークみたいな、十字と丸で出来た絵を描いたので、思わず「何を描いたの?」と聞いたんです。

──はい。

トム氏:

そしたら「囚われた星」と言うんですよ。

|

──えぇ……?えっ、それはどういう……。

トム氏:

僕もあまりに驚いて何度か、三回くらい聞いたんですけど、「囚われた星」と(笑)。もうビックリしちゃって。今でもその絵は大切に取ってあるんですけどね。

──お子さんに「囚われた星ってなに?」と聞いても回答があるわけではない?

トム氏:

何もないです。ただただ「囚われた星」と言うんです(笑)。「ありえないこと、説明がつかないことってあるんだな」と思って、こういう体験をゲームクリエイターとして形に残すべきだろうなと。

このふたつが衝撃的な「人から人が生まれる話」と「娘がちょっとおかしかった話」ですね(笑)。

杉山氏:

都市伝説の「スターチャイルド」的な話ね(笑)。

──なるほど(笑)。本作のコンセプトはそうした体験から来ていたと。

トム氏:

そうですね。コンセプトとしてやっぱりあるのは命、そして意識です。そして命を一番美しく描くためには、残酷ですけど老人か子どもしかない。ゲームのコンセプトから何から、命とか、意識とか、そうしたものから落とし込んでいます。

──それをゲームシステムにしていく、という文法がある。

トム氏:

今回のリアルタイム制だとか、塔を下っていくところとか、子どもがふたりとか、すべてその布石という感じですね。

「プレイヤーが“指示“する」というのも嫌で、何なら「プレイヤーが“応援”する」ようなゲームにしたかったんです。子どもたちが勝手に塔を降りて行って、プレイヤー側は“運命”的な立場でフォローすると言ったようなね。

そこが杉山さんも仰ってましたけど「ちょっと不思議な感覚」だと思うんです。プレイヤーが何かをしているという感じはなくて、フワーっとした感覚、森林浴してるとでも言うべきでしょうか。そうした作品になるといいなと思って作っていました。

|

──作品の説明が難しいんですよね。分かりやすく説明はできるんだけど、それだけだと全てが伝わらない。20人の子どもがいるのに「あれ?ふたりだけ?」みたいな。

トム氏:

最初がゲームシステム的な部分から始まっていないので、そうした部分があるのかな。

──そこが逆に新鮮だとも思いました。塔を登るんじゃなくて降りていくし、ゲーム中で塔の中からパンを持ち帰らなきゃいけないのに、餓死させるわけにはいかないから、塔の中でパンを渡さないといけなかったり。

トム氏:

ゲームなんですけど、ゲームに寄っていない。

杉山氏:

インディーって人手や資金の問題で「システムはしっかり作るけど、世界観や雰囲気はあんまり手が出せない」であったり、その逆も然りなんですが、基本的にはどっちかに振れるケースが多いのかなって勝手に思っています。

ただ、本作は良くも悪くもバランスが取れている。なので「こういうゲームです!」みたいな一言のキャッチコピーが作りにくかったりします。「システム的にはリアルタイムのカードバトルです」とか、「塔の上に暮らしている子どもたちが地上の楽園を目指して降りていく物語ですよ」とか、求める属性のキャッチコピーを提示しないと“とっかかり”にならないんです。

|

──バランスチャートで何かが突き抜けてるみたいなのがないんですよ。音楽もいいですし。

杉山氏:

音楽はすごくいいですね。海外からも高い評価を頂いています。

トム氏:

こちらも古い仲間の福田淳さん(代表作に『ノーモアヒーローズ』や『ロリポップチェーンソー』)が担当しています。ゲームクリエイター達の空間ってすごく幸せで 、昔からの仲間達と作っていることもありますが、調和がとれていると思うんです。誰かが尖っているという話ではなくて 、みんながゲームのこの世界に入り込んで無意識を意識しながらひとつのものを作る。

よく開発チームに「総合芸術を作る」と言っていますが、まさにそれが目標です。

杉山氏:

タストαの人たちって、規模はともかくとしても「ゲームを一度でも作りきった人たち」なんです。相手の気持ちが分かるという意味ですごくいいパーティー。誰かがいきなり走り出したりしないから(笑)。

トム氏:

ないですね(笑)。「こういうのを作りたい」と言った時に誰かがしゃしゃり出るということもなかったですし、「これがいいと思うんだよね」「僕もそう思う」というような、何かに突き動かされるような時間だったので、本当にいい体験でした。

──目指すゴールが可視化されているというか、全員が同じ方向を向いている感があります。

トム氏:

ふわっとした世界ですが実はコンセプトは揺るぎないものですし、価値観が統一されていたというのはあるかな。ゴールがブレないんです。

ゲームシステムになると「これが一番面白いと思う」みたいなやつって一番危ないんです。それより面白い新しい何かが出てきたり、実は対して面白くないって気づいちゃったりしたら土台が崩れちゃう。だから、土台は揺るぎようがない「今回描きたいこと伝えたいこと」にしています。そうして作られたのが『ハテナの塔』で、良いところかなと。

|

ちょっと“どこかにありそう”で、繊細な世界感はどのようにして生まれたか

──チーム編成としてはどれくらいの規模感だったんでしょうか。

トム氏:

最初は4人。企画・アート・プログラマー・サウンドの4人です。今は11~12人くらいで、それぞれ等分されている感じです。それと、今回のチームは女性が多いんですよ。うち6名が女性なんです。

──ゲーム業界では、そこまで女性比率が高いのはなかなか珍しいですね。

トム氏:

とくに、今回のゲームでは、細かな作業ひとつとっても、女性の持つ「繊細さ」みたいなところがすごくよく働いているかな、という印象があります。僕自身がそうだからなんですけど、男ってこう……繊細さには長けていないじゃないですか(笑)。

なので、今作は「コアな部分は女性スタッフに任せよう」と考えました。なので、メインプログラマーも女性ですし、アートはほとんど女性、シナリオも女性です。

|

杉山氏:

外国人スタッフも多いよね。

トム氏:

多いですね。

──なんかこう、“どこかにありそうだな”という、ファンタジーと現実の中層にありそうな世界観にも多国籍感を感じましたね。

トム氏:

それは意識してやっています。和の要素も取り入れてはいるんですが、『ハテナの塔』で一番難しかったのって「人間や精神の概念の世界を作り上げること」だったんですよ。何かを決定づけると“抜けて”しまうので、概念にしたかった。「生きるとは?冒険とは?」みたいな。

結果、どの国籍や年齢の方が見ても大丈夫というような“概念の世界観“になったかなとは思うんです。

子どもって無垢じゃないですか。落書きしたりとか、生活の中での粗さがあったりとか、概念に近い部分がありますよね。大人って整理整頓したり、社会性から考えたりする。

杉山氏:

シンプルにしたがるよね。

トム氏:

ゲーム中だとダンジョンの中ってロジカルな世界なので、バトルしたり、殺されたり。ここに子どもは出てこない。「試練は大人、主人公は子ども」と分かりやすく描けたかなと思います。

──他のインタビューで読んだんですが、最初に出てくる子どもがランダムなんですよね。ゲーム中で子どもという存在が大きい以上、プレイした人によって体験が変わってくる、印象が変わってくるのかなって思うんですが。

杉山氏:

そこは狙い通り・意図通りですね。厳密にいうと1周目はひとりのキャラクターは固定です。残りの8人はランダムですが、ゲームバランス的な部分は共通になるシステムになっています。

ゲームプレイヤーって「何周もする人」と「1周して(エンディングを迎えて)満足する人」に別れると思うんですが、一周終わった後に同じく終えた人と話すじゃないですか。そこで「あれ?」となる。

|

──「話が違うな。お前ホントにプレイしたの?」ってなるわけですね(笑)。

トム氏:

9人の子どもがいて、ふたりずつ降りていく。職業は3つなので、グループ分けをすると3人×3となる。そしてふたりずつ降りていくわけですから、最終的にひとりが余る。とにかく、この“アンバランスさ”を作りたかったんです。

この話のオチはプレイしていただければ分かるんですが(笑)、閉塞感の中で最後にひとりだけ残る切なさ。これがすごいんですよ。

そして“使いやすい子“がさっさと降りていく中、最後に残るのは“微妙な感じの子”。この焦点の当て方が美しくて、無意識の中の主人公というか……。今まではふたりでやってきたことをひとりでやらなければならない。これまでの経験との勝負になりますし、本当に辛い。

──無意識にゲームを進めていく中、「あっ」とその点に気づくんですね。

トム氏:

そうです。「推し」っていう概念があるじゃないですか。あれって見た目とかじゃないと思うんです。何人もいるアイドルグループで推しメンバーがバラけるとか、それこそ変な話ですけど、自分が妻に初めて会った時に10秒で結婚しようと思ったりとか(笑)。

さっきの娘の話もそうですが、それって運命、あるいは生きることそのものだと思うんです。この感覚をゲームでデジタル化したかった。簡潔に言えば「ストーリー性を持たせた超壮大なサイコロを振るゲーム」なんです。

『ハテナの塔』では、いずれどこかで「推しでもなんでもない子」を使い続けることになる。そこではじめて、とんでもない愛情や愛着が湧くと思うんですよ。推しじゃないのに。どんなビハインドがあったとしても、産まれた以上はやらなければいけないんです。「自分の推し」で何かをするゲームが多い昨今ですが、『ハテナの塔』でやりたかったのは、これなんです。

──そうなると周回したくなるし、話し合いたくなりますよね。

杉山氏:

『ハテナの塔』自体がなんなの?というね。それを考察してもらえたら嬉しいです。

パラメーターをなくしたリアルタイムカードバトル。そして食料はパンだけ

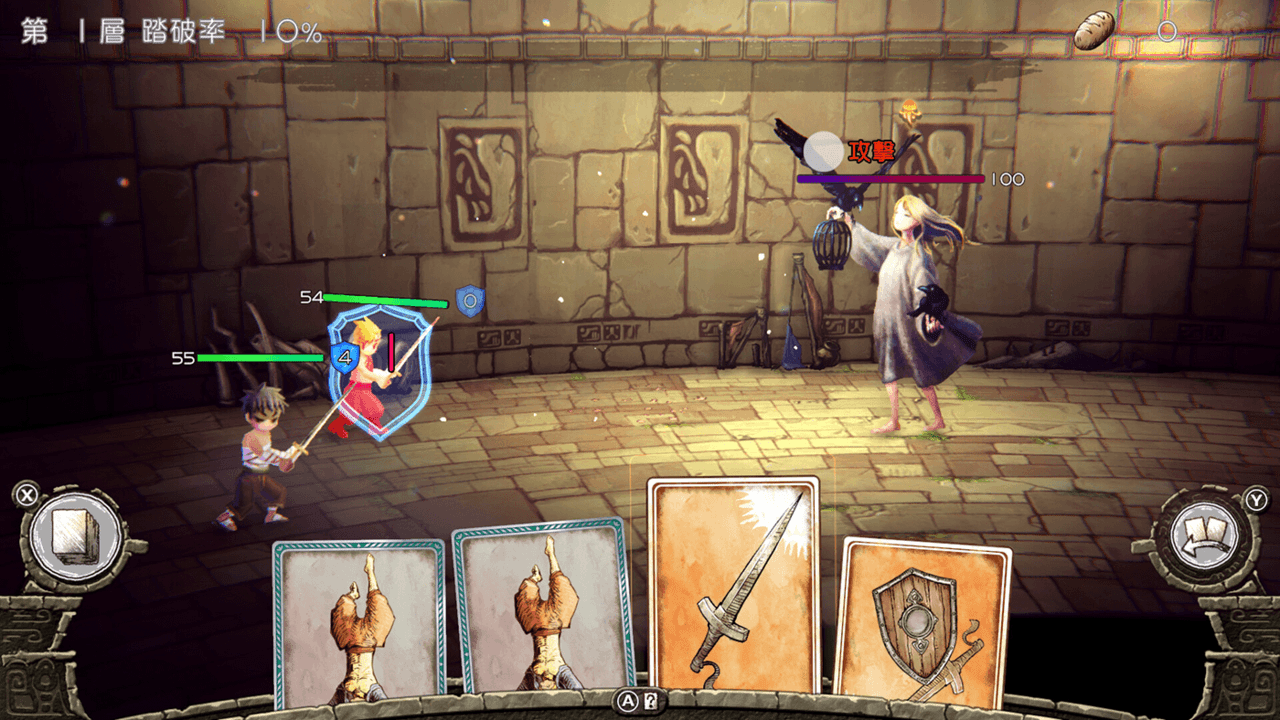

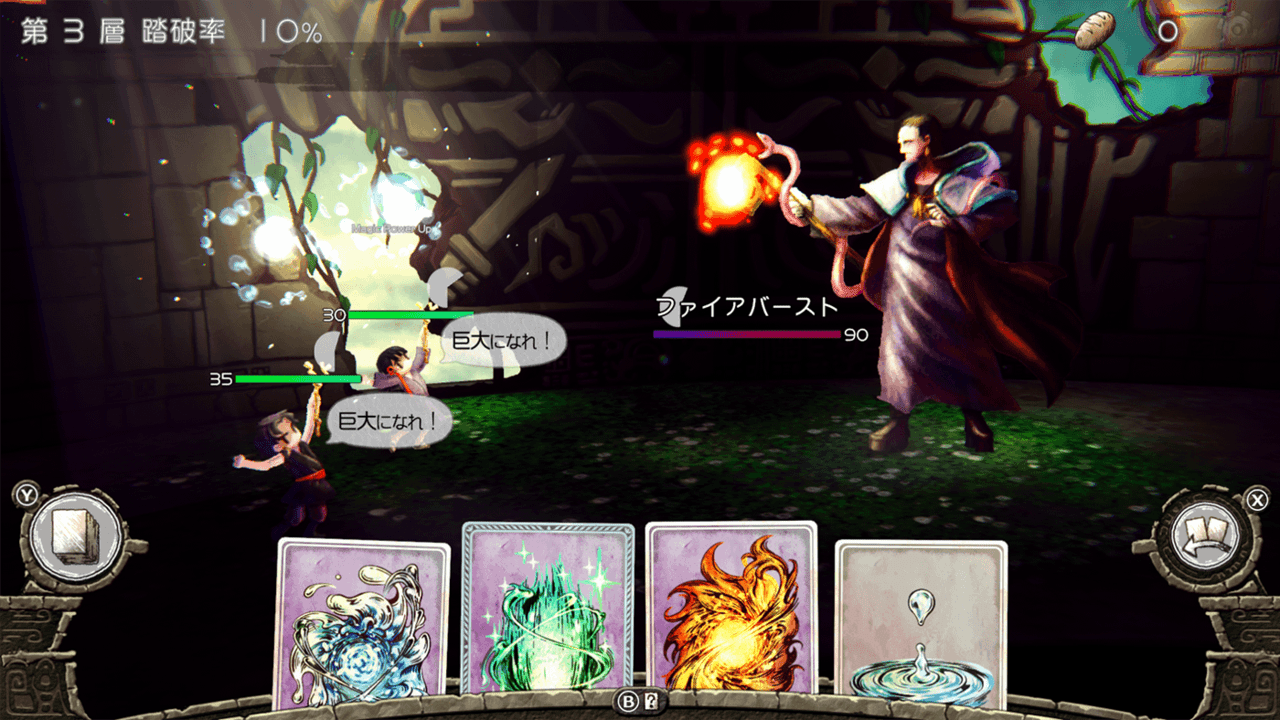

──ゲームシステムの面についてお聞きします。リアルタイムのカードバトルって珍しいなと感じたんですが、この着想ってどこから来てるんでしょう。

トム氏:

カードゲームというと「属性」「攻撃力」「コスト」みたいなのが大体あるし、ゲームクリエイター的にはこういったものを組み込んだほうがいいのかなとも思いました。でも、途中で「パラメーターを全部なくす」という大転換があったんですよ。

|

杉山氏:

「リアルタイムでカードバトル」という直感で選択できるシステムじゃないですか。トランプのスピードとか麻雀とかもですけど、来た瞬間にさっと判断する。

そこに複雑なパラメーターがあると、一瞬ですけど、思考が停止してしまうと思うんです。それって本作の表現したいものに合わないと思って。

トム氏:

ディールのシャッフルもノーコストで無限にできます。連打してOK。ターン毎であったり、何かのコストを消費してというゲームも多いですけど。

──なるほど。では「塔の中からパンを持ち帰らないといけない」というサバイバル要素はどのように作られたんでしょうか。

トム氏:

最初はパンじゃなくて「食料」だったんですよ。ただ「原初の人間って何を食べてるんだ」みたいな話になって(笑)。

|

杉山氏:

やっぱり世界中で食べられてるのってパンだと思うんですよ。国籍を問わずに「食料だな」と分かりやすい。

極論ですけど、人間が最低限生きぬくのに必要なものって「空気・水・パン」だと思うわけです。でも、ゲーム的に言えば、文明的なものを取っ払っても「通貨となる存在」はほしいわけです。

塔の中からパンを拾ってくるということは「塔の中になんでパンがあるのか問題」も生まれてくるわけですけど……。ともかく、パンがなくなれば子どもたちは全滅する。ゲームオーバーです。ゲームを続けるためには、みんなを生かさないといけない。そういうローグライクな要素もあります。

トム氏:

やっぱり「食べないといけない」じゃなくて「食べて生きる」にしたかったんですね。「塔の上で子どもたちが暮らしていて、食糧がなくなると飢えて死にます」ってリアルに描いてしまうとエゲつないじゃないですか。

そこを切り詰めて切り詰めて、リソースをパンだけにすることで、ちょっとファンタジーな感じが出てくる。「あぁ、これは概念の世界なんだね」というのが分かってもらえるんです。これで食料がリアルだと、本当に描きたい主題の重さがむしろ軽くなるというか。

杉山氏:

最近のゲームって死が軽いからね。簡単に死んじゃうし、簡単に生き返っちゃうんだけど、本来は絶対に軽いものじゃない。

──カードの手札が4枚というのはどういう経緯だったんでしょうか。

トム氏:

ハテナな感じにしたかったんです。物語、ゲームプレイ、音楽、何をとってもホワっとしている雰囲気。その上で、キャラクターが経験値を得るのではなくて、プレイヤーがゲームプレイから経験値を得て強くなっていく。

そうなると、「システムがよく分からないから弱パンチをひたすら連打する」みたいな初期状態のプレイヤーにとって、理想的な手札は4枚なんですよ。3枚だと少なすぎる。ゲームが進むと手札は増えますが、これはプレイヤーも仕様を把握したり、慣れが生まれてくるからです。

杉山氏:

最初はみんな分からないのでガチャガチャと連打するんです(笑)。それが次第に画面のいろいろな場所を見れるようになっていくし、やれることも増えていく。

トム氏:

戦闘中にキャラクターが掛け合ったりするんですが、仲が悪いキャラクター同士で塔を下ると「チッ」とか舌打ちするんですよ(笑)。「おいお前、もっと働け」みたいなさ。

|

──親密度が上がって仲良くなるとか?

トム氏:

そういったものはないです。概念として「合わないやつは合わない」(笑)。どんなに仲良くなっても、自宅には呼ばない人っているじゃないですか。あれです。

でも、お互いの利益のために結ぶところは結ぶよね、そういう感じ。社会っぽくていいでしょ?

杉山氏:

生きづらい世の中なんだよね(笑)。

トム氏:

だから『ハテナの塔』に個性はないんです。そこにあるのは概念の世界です。ガーッと遊んで、そして忘れた頃に遊びたくなる、没入感のあるゲームってあるじゃないですか。

遊んでいる本人だけというか、画面を見ているお母さんお父さんには分からない面白さ。そういうゲームに仕上がっていると思います。

──ありがとうございます。それでは最後に、締めとなる一言をお聞きできればと。

トム氏:

『ハテナの塔』というタイトルが全てを表していると思います。プレイに、ビジュアルに、音楽に、好奇心をくすぐるようなポイントを散りばめました。ゲーム好きの方に浴びるようにプレイしてほしいです。

杉山氏:

僕らが子どものころはコンシューマー機があって、ゲーセンに行って……。という時代でしたけど、ソーシャルゲームが台頭する時代を経て、今はPCとかを巻き込んでですけど、再びコンシューマーが盛り上がってきている。時代の転換期だと思っています。

明快でしっかりレールが引かれていなくても、能動的に自分でゲームを遊ぶような人がまた増えてきているじゃないですか。そういう人たちにはピッタリのゲームだと思うし、「よく分からない」から「分かるようになる」、そして深さを知っていって、辞め時が分からなくなる。そういうゲームです。

体験版で遊んでいただいて、続きを製品版でプレイしていただいてもいいし、プレイ動画を見るとかでもいいので、ゲームを感じてほしいと思います。

さらに気になるのであれば考察であったり、より深掘りしていただけたら嬉しいかな。新規のIPなので「これどうなの?」と警戒されるのは承知の上ですが、絶対に面白いと自信があるので、まずは触っていただければ嬉しいです。

──本日はありがとうございました。(了)

|

『ハテナの塔 -The Tower of Children-』プロデューサーの杉山氏、ディレクターの池田トム氏へのインタビューをお届けしたが、いかがだっただろうか。収録中でも杉山氏とトム氏の仲の良さが伺え、カッチリとしたインタビューというよりは、雑談も交えたセッションのような雰囲気があったと記しておく。

正直、筆者はこれまで本作を「なんかフワッとしていて、ガッツリとした掴みどころがないゲームかもしれない」と思っていたが、どうもこの感触は当たっていたらしい。

非常に文章にするのが難しく、「実際に触れてみてほしい」としか言えないのだが、ゲーマーの好奇心を刺激される“ハテナ”な作品であることは、本インタビューからも十分に感じ取ることができると思う。

画面を見ているお母さんやお父さんには分からない、「遊んでいる本人だけしかわからない面白さ」をぜひ体験してみてはいかがだろうか。

©SHUEISHA / DeNA / Tasto Alpha, SHUEISHA GAMES

【あわせて読みたい】

上下の向きで効果が変わるカードを駆使して戦い、塔の中で生き抜くゲーム『ハテナの塔』が4月20日に発売決定。マンガ『ルリドラゴン』の眞藤雅興氏がデザインを担当株式会社集英社ゲームズは3月30日(木)、ローグライクアドベンチャーゲーム『ハテナの塔 -The Tower of Children-』(以下、『ハテナの塔』)のダウンロード販売ページをニンテンドーeショップ上で公開し、体験版の配信を開始した。