『タクティクスオウガ』の画面密度が高い理由とは

──周りのゲーム開発者に今回の取材の話をしたとき、『タクティクスオウガ』は画面密度が圧倒的に高い印象がある」という話が出たんですね。この画面密度の高さって、やっぱり「HERMIT」の恩恵なのでしょうか。

皆川氏:

さっき吉田さんも言っていましたけど、「無駄なものを作っていない」というのはあるんじゃないかな。何度も何度も吟味したものだけが残っているので、それが情報密度の高さに感じられるのかなと。

解像度はどう逆立ちしても変わらないですからね。256×224というスーパーファミコンの画面のピクセル数は、どんな作品でも当然同じですし。

──作っている途中、「他のタイトルと比べて圧倒的に優れているぞ」みたいな実感ってあったのでしょうか?

皆川氏:

うーん……クォータービューという特殊な画面構成ですから、他タイトルの比較対象が少ないこともあって、特別に他の作品を意識するみたいなことは当時の自分はあまりなかったですね。

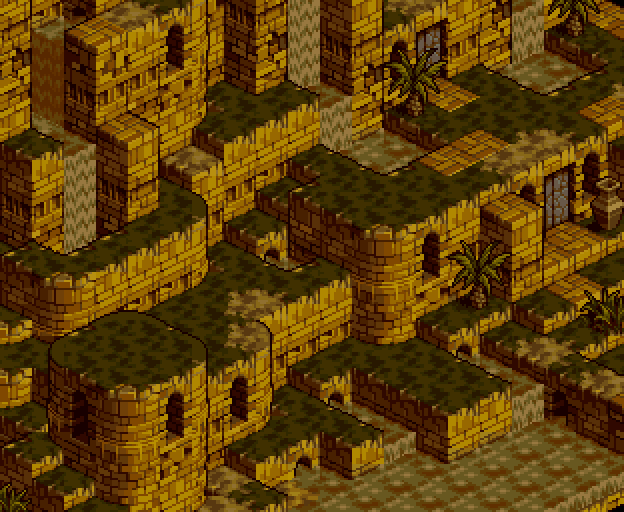

あ、でも自分はAmigaのゲームデベロッパーで、「The Bitmap Brothers」【※】が作っているクォータービューのゲームはわりと参考にしていたかも。まあ、後半はもう吉田さんがすごくて、背景の質が一気に上がって、それでいてトーンもちゃんと落ち着いているので、キャラクターがすごく映えるようになり始めたんですよ。

そうなってからはもう、とにかくマップ品質に合わせた画面作りを意識しました。インターフェースの見た目もシックな背景に合わせる形で統一していきましたね。

最初は『伝説のオウガバトル』の時の青い暗めのウィンドウに白い文字という、いわゆる『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』のようなスタンダードなUIデザインだったんですけど、開発の途中でマップのトーンに合わせてUIのデザインもやり直しました。

|

──そういったゲーム全体の見た目、アートのコンセプトは誰がどの段階で決めていったものなのですか? 今だとコンセプトアートが先にあって、そこに落とし込んでいくみたいな流れが主流だと思うのですが。

吉田氏:

当時はアート主導での開発みたいなものは全くなかったですね。

皆川氏:

ハードの縛りによる表現の制約が強いので、すごいコンセプトアートを描いても、いまひとつ役に立たないんですよね。

吉田氏:

実際に開発当初は最終的な画面がこうなるなんて想像していなかったです。チップの組み方も自分が最初に想像していたのはゴリアテの町ぐらいでしたし。城も分かりやすい門が1個あるぐらいだったので。ここまで多種多様な地形が作れるとは、想像もしていなかったです。

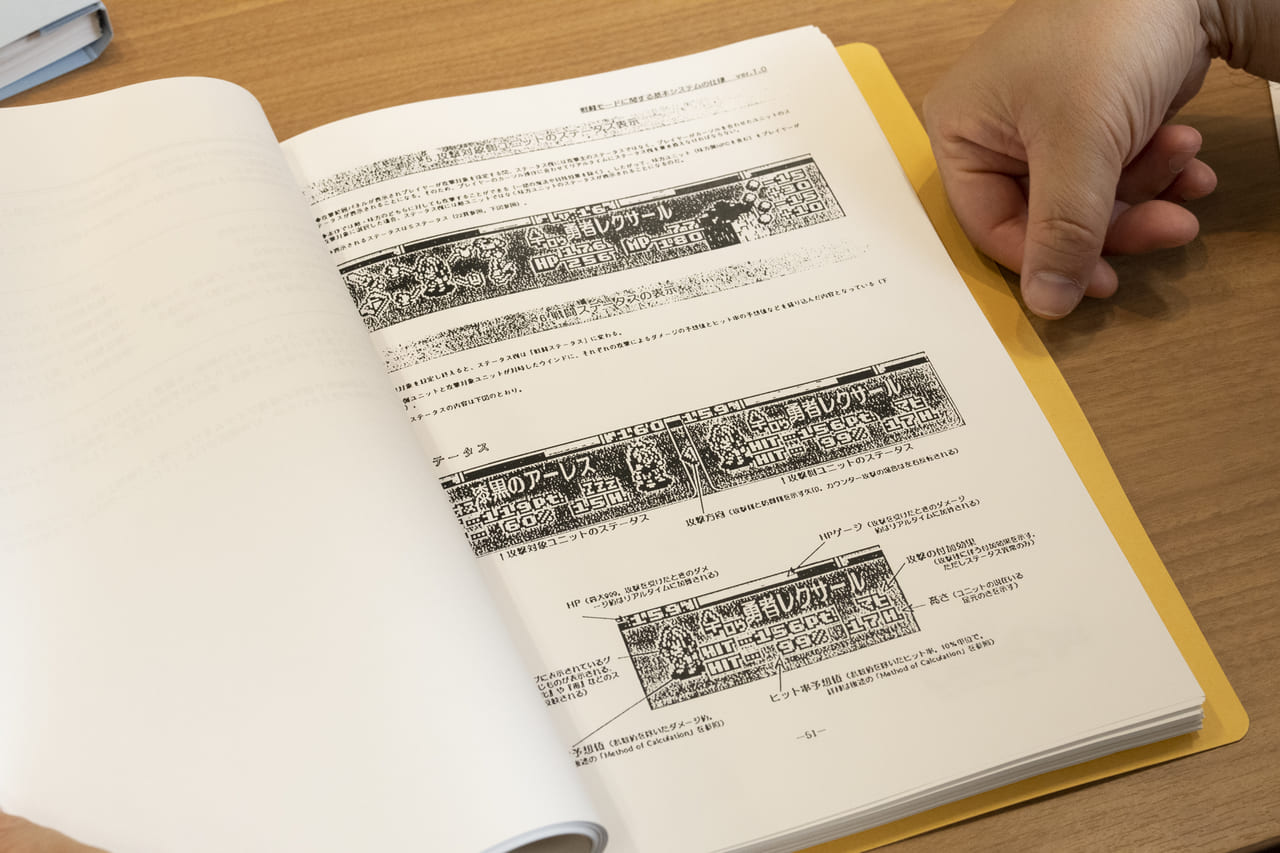

けど、さっき言っていた密度に関しても、壁だと左側が影の役目というか、目を細めて見た時に影のように見えるじゃないですか。それで全体的に大きな光と影が表現できていて、それによって従来のRPGのような「真上から見た画面」と比べた時よりも情報量が多く見えるのかな、という気はしますね。

|

──城のレンガや崖みたいな立体感のある表現は、けっこう意識されて作ったりしていたんでしょうか?

吉田氏:

最初から「ゲームの絵」として描いちゃうと全然つまらないものが出来上がってしまいがちなので、「ゲームに使う」のを意識せずに普通に描いちゃうんですよ。そのあと立体感をハードの制約の中でどれだけ作り込めるかというところになりますね。

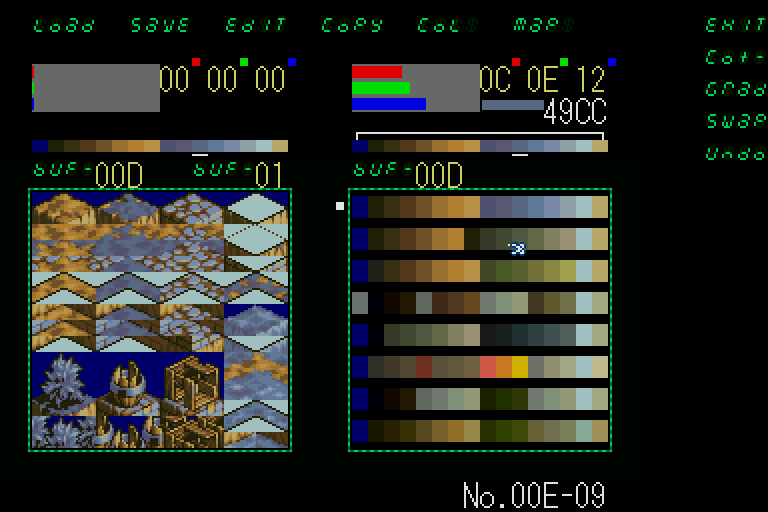

「HERMIT」では、やろうと思えばどんなパネルの組み合わせもできちゃうんです。だからこそ、どんなパネルが隣にあってもいいように描かなきゃいけない。その中でもつまらない絵にはならないように、と考えるのがこだわりポイントだったかなと思います。

あとはパレットの使い方ですね。これはもう……皆川さんが本当に研究熱心で。いろんなゲームから独自の表現を考えて、当時は「ドットの魔術師」って言われていたんだけど……(笑)。

皆川氏:

言われてなかったよ(笑)。

吉田氏:

「どうしてこんなドットを打てるんだろう」って思った時、やっぱり肝はパレットの使い方だなぁと思って。よく見ると単純な色のグラデーションを作っていないんですよ。

城の壁のパレットだって、普通だったら無彩色のグレーを段階的にグラデーションで作ればいいじゃないですか。それでちょっとずつ色ムラとか作ればいい絵になるんじゃないのか? と思うんですけど、それだとスーパーファミコンでは全然いい絵にならなくて。

「いかに色数を多く見せるか」ということが何よりも大事なんです。

だから、『タクティクスオウガ』では城の壁でもグレー系のグラデーションではありつつも、一番明るい色は黄色系のグレーで、次が赤系のグレー、その次が緑系のグレー……みたいに少しずつ色を変えていたり。

今で言うカラーグレーディング【※】みたいな感じで、だんだん同じ影色に収束していくように描くことにより、色数が多く見えるように設計されているんです。

※画像や映像に色彩の補正をくわえ、絵に臨場感や雰囲気を持たせる手法

皆川氏:

それもさらに他社のゲームからいろいろ参考にしているところではあるんですけど。

吉田氏:

自分は他社のとか見てなかったから、全部ここがお手本だったんです。

──このレンガの色とかも、「立体感とか影の付け方ってどうなってるんですか?」という驚きが。よくよく見るとこの赤系のレンガとか、緑系のレンガとか、やっぱり色味に幅があるんですよね。

今見ても遜色がないというか、チープに見えません。「ゲームっぽい」パターン絵には見えないというか。

皆川氏:

当時はまだブラウン管の時代で、色がにじむのが前提だったというところも大きいかなと。おそらく、液晶の世代で作り始めていたらここまで大胆にグラデを変えなかったかもしれない、というのはあります。そこが良い方向に働いたって感じですかね。

それに加えて、クォータービューだからこそこの見た目にできたという点もあると思います。明暗差・輝度差の大きい陰影だけで大きな立体が分かる、というのがクォータービューの特徴ですから。

──こうした条件や少ない色数でどうやって表現するか……みたいなところが『タクティクスオウガ』らしい表現を生み出したという側面もあるのかなと思います。最近はインディーズシーンなどでピクセルアートのゲームもたくさん出てきていますが、ここまで考え方や工夫までこだわった作品はあまり見かけない気がします。

吉田氏:

いまなら普通に作ればいくらでも色を使えますからね(笑)。そもそも、当時は1パレットあたり16色も使えませんでしたし。

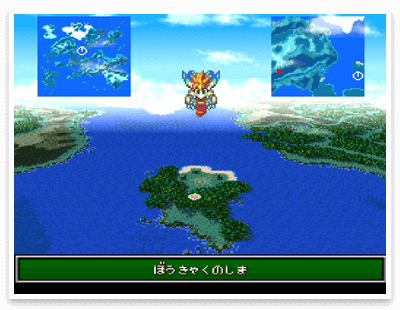

──パレットの右側が明るい色、真ん中を弱め、左側は暗い色と仰っていましたが、その辺のルールが決まっているおかげで、パレットを入れ替えてどんどん表現を変えることができるんですね。だからこそ雪の表現もパレットを変えるだけで、平地のマップデータが雪原マップになったりすることが実現できていて。非常に素晴らしい設計だなと思いました。

|

優秀なツールがあるから、オペレーターとして使っていただけ

──今までのお話をうかがっている感じだと、いくつかの特殊な表現は他社さんのゲームでもやられていたということですが、それでも『タクティクスオウガ』はアートに寄った使われ方をされている印象を受けました。当時としては珍しい趣向だったと思いますが、制作の上で影響を受けた作品などはあったのでしょうか。

皆川氏:

アート寄り、という点は確かに特殊かもしれないです。やっぱりスーパーファミコンだと、当時はコナミさんのタイトルを参考にしていましたね。

当然、任天堂さんも……というか、任天堂さんのゲームは自然すぎて、どんなテクニックが施されているか気づきにくいんですよ(笑)。「テクニックを使っています!」みたいな使い方ではない分、「あ、これってそういう使い方をするんだ」という気づきの方が多くて。

逆にコナミさんはケレン味ガンガンの使い方をされていた印象ですね。

そのあたりを両方見ながらなので、影響はすごく受けていますね。例えばオープニングの陰影表現のグラデーションみたいな地味な使い方は、どちらかというと任天堂さん的な使い方なのかなと。

──そうですね。任天堂さんは「よく考えるとこれ、まともに実装したら表現できないぞ!」みたいな表現が多かったような気がします。逆にコナミさんは『グラディウス』を始めとして、もう分かりやすく「すごいだろう!」っていう感じで。

皆川氏:

「どうだ!」っていうのが多いですよね(笑)。

──吉田さんは「こういうことがしたいんだけど、どうやったら表現できるの?」みたいな相談ってされてましたか?

吉田氏:

いや、あんまりないなあ……。自分は逆にゲーム自体やってなかったし。ファミコンすら持っていなかったんです(笑)。

皆川氏:

たまに買うゲームが独特すぎるんですよ。

『キューティー鈴木のリングサイドエンジェル』【※】とか、突然買ってクリアしている(笑)。

※『キューティー鈴木のリングサイドエンジェル』

1990年にアスミックより発売されたメガドライブ用プロレスゲーム(対戦格闘ゲーム)。メガドライブ初のプロレスゲームで、当時の人気レスラー「キューティー鈴木」をメインで起用している。

吉田氏:

確か、一番最初に買ったのは……メガドライブじゃないかな。とにかくもう、本当にアナログ人間で、デジタルのことは全く分からなくて。

|

──ここまでお聞きしてきたお仕事の内容を考えると、全くそんなふうには見えないですよ(笑)。

吉田氏:

自分としては、もう「HERMIT」という優秀なツールがあるから、それをオペレーターとして使っていたというだけです。オペレーションだったら、教えてくれる人だったり、マニュアルがあればできるじゃないですか。

最近は「こうしたら楽だけど」みたいなことも言うようになりましたけど、当時はそんなのなかった。そもそも思いつきませんでした(笑)。

──てっきり、「HERMIT」はデザイナーとプログラマーがガチンコでやり合いながら作られたイメージがあったんですが(笑)。そんなこともなかったと……。

吉田氏:

あ、でも、メインシステム担当のプログラマーとミナコー(※皆川氏の愛称)の間ではやっていたと思いますよ。

皆川氏:

自分がハード制約を意識した画作りに特化するようになったのは『伝説のオウガバトル』で吉田さんが入った時です。吉田さんは、とにかく成長速度が異常なんですよ(笑)。「こんな感じでやるんだよ」ってのを伝えるだけで、あっという間にその先にどんどん進んでいけちゃうんです。基礎画力のある人ってそういうところが全然別物なんだなと。

キャラクターのフェイスグラフィックとか、今でもあれは宇宙イチの出来だと思っていますので(笑)。同じ制約下でこんな表現ができるんだっていうのは本当に自分が学ばせてもらった部分が大きいですね。

──今のフェイスグラフィックのことは『タクティクスオウガ』の話だと思うのですけど、『伝説のオウガバトル』のキャラクターグラフィックも印象的でした。あちらも吉田さんが描かれていたんですか?

皆川氏:

そうです。

──(タクティクスオウガのキャラクターイラストを見ながら)この綺麗なグラデーションを使った着彩っていうのが、当時のキャラクターグラフィックやイラストとかでは見たことがなくて。当時は「なんだろう、この透明感のある絵は」って思っていまして。

皆川氏:

確かに当時の日本のゲームシーンではあまり見受けられないテイストでしたね。あれってゲームばかりやってる人間からは出てこない見た目なんじゃないかな。

吉田氏:

いい意味でゲームの常識を知らなかったから(笑)。

一同:

(笑)。

デザイナーの能力が生きるか死ぬか。全てはツールと環境次第

──エンジンの開発経緯は最初にお話がありましたが、「HERMIT」の開発前と後で大きく変わったことってありましたか?

皆川氏:

「最終的なゲーム画面を見ながら編集できる環境が無いと、効率が悪いな」という知見がここで得られたことは、その後のプロジェクトにも大きな影響を与えたと思います。

たとえばPS1の『ベイグラントストーリー』【※】だと今度はポリゴンのソートが破綻したり、意図せずテクスチャが歪むといった問題が生じまして、それらをその場で見ながら確認できて、解消もできないと質を詰められない……ということがありました。

※『ベイグラントストーリー』

2000年にスクウェアより発売されたPlayStation用ロールプレイング・アドベンチャーゲーム。皆川氏、吉田氏といった旧クエストのメンバーが開発に参加。

──ですが、この時代にツール環境を整えるという発想があったのはすごく先進的な気がしますね。

吉田氏:

だから、「デザイナーの能力が生きるか死ぬかもツール次第、環境次第だな」ってすごく感じていて。PS1の最初の時には、それが構築できていなかったんですよ。

皆川氏:

そうだね……。マップは本当に大変だったね。

吉田氏:

『FFT』とか大変だったよね。

皆川氏:

『FFT』も似たようなデザインですから、パネル1個を上げたり下げたりといった微調整が、どうしても要求されてくるじゃないですか。ところが、当時の開発環境ではそれが簡単にはできなかったんです。

マップの高さ変更などでほんの一部でもポリゴンを変えてしまうと、そのマップすべてのテクスチャを貼りなおすワークフローになっていて、2台の開発機を並べて修正前の画面を見ながらテクスチャをすべて貼りなおす、という今では信じられないような状況でした。

──『FFT』はかなりのデータ量がありますけど、そんなムチャな作り方を……!?

やはりゲームを作るにはまずはエンジンから。アーティストを活かすのもツールから……という思想をもうこの頃から持たれていて、この後もずっと続いていくんですね。

皆川氏:

そうですね。 『伝説のオウガバトル』の開発時はそこまで開発環境作るぞ!という気持ちはありませんでした。

|

──吉田さんはツールもそうですし、ゲームそのものについても、プログラマーさん、エンジニアさんと直接やりとりすることはあったのでしょうか?

吉田氏:

いやー、クエスト時代はもうそんなに知識がないんで、あまりしませんでしたね。

PSの時代になってから自分で勉強するようになりました(笑)。

──『ファイナルファンタジーXII』(以下、FF12)では、かなり開発環境を整えていたように記憶していますが。

吉田氏:

3Dの世界になった時、みんなスタートラインが一緒になった所があるから、自分も勉強しなきゃという感じで始めました。最初からみんなと同じように勉強していたら、ある程度、何か掴めていた感じはあったかもしれませんけど。

──『FF12』の時は吉田さん自身がスクエニ社内のデザイナーに向けてツールの説明をされていた記憶があります。ツールプログラマへの注文がよくあったのかなと思っていました。

吉田氏:

『FF12』の時は「ツールが大事だよな」という意識がありましたから、そこら辺はすごくこだわって、プログラマーさんにいろいろ注文を出していました。

でも本当にクエスト時代はすごい人たちがたくさんいて、なんかよくわからないことをわからないところでやっていましたので、そこに入っていこうという気持ちは全然起きなかった(笑)。

──なるほど……話を戻したいと思います。「HERMIT」を中心としたゲーム開発の中で、プランナーの立ち位置というのは今までと変わっていた、みたいなことはありますか? マップデータをプランナーが作っていたという部分も含めまして。

皆川氏:

プランナーがその場ですぐエディットして確認できる、という点だけでもエンジンによる恩恵はかなりあったんじゃないかなと思います。マップは変換とか、実機に出力するまでのタイムラグがちょっとあるのですが、一度出力してもらったら、あとはキャラを置いて歩かせて、演技をさせて……みたいな事をプランナーが全部スーパーファミコンで編集と確認ができる、というワークフローが可能でした。

──重要なポイントですね。

当時意識した対抗馬たち、2人のアートワークの源泉

──もうひとつ質問したいことが当時のライバル……おふたりにとっての対抗馬は何だったか、ということです。外で言われているほど、特に対抗馬は意識していなかったとお聞きしていますが。

皆川氏:

まあ、対抗馬はスクウェアですよね。意識はしていました(笑)。

吉田氏:

ゲームのイベントとか行ったら、真っ先にスクウェアを見に行ってました(笑)。

皆川氏:

けど、特定のところは……『ファイナルファンタジーV』(以下、FF5)が最初出た時、グラフィック的には「このぐらいはいけるよなぁ」という感覚ではありました。

『ファイナルファンタジーVI』(以下、FF6)は雑誌で見ると、「これ、どれぐらい動いているんだろう?本当に動いているのかな?」みたいな感じでしたけど(笑)。

|

──『FF5』も遠景の山の景色とか、当時は相当インパクトがあったと思うんですけれど。

皆川氏:

『FF5』は雑誌で見てもすごさが伝わりにくくて。動いているところを見ると、「ああ、気持ちいい動き方をするな」って思いました。

──『FF6』は最初の魔導アーマーだったり、プロモーションの展開も相当インパクトが強かったと思います。確かにそうですね、今になって考えると初報の誌面の段階だと「本当に動いているのか?」と思いますよね。

皆川氏:

当時は『週刊少年ジャンプ』で第一報が来るんですよ。その折り込みで最初に見て「わーっ、なんかずいぶん違うトーンで来たなぁ」と思って。絵の雰囲気がかなり違っていたのは印象的でしたね。

あとは時期が近い『聖剣伝説3』。「フラミー、このデカさで動くのか?」みたいに(笑)。やっぱり気にして見ています。

──なるほど……。

ちなみにおふたりのアートワークの源泉ってどこになるんでしょう。『伝説のオウガバトル』の話もありましたけど、それまでの人たちとは違うものになったターニングポイントみたいなものがあると思うのですが。

吉田氏:

それは、先ほどのお話したとおり、自分がゲームをやっていなかったからというのがやっぱり大きい気がしますね。当時、手に入る画集とか、ゲームと関係ない人の画集だったり、漫画も大友克洋さんとかが好きで、どちらかというとそういう気になる人の絵をいろいろと吸収していましたので。

自分の源泉はゲーム以外のものが多かったと思います。ゲームを作る上でも、ゲームの絵に影響されていると差別化ができない。もっと違うところへ行ったほうが、有利になるんじゃないかなって常に考えてたところもあります。

でも、『タクティクスオウガ』の一番最初の頃はカプコンさんの『ワンダー3』【※】にすごくハマりまして。その絵を見たくてゲーセンに通い、コインをひたすら投入して描かれ方を研究していましたね。でも、アクションゲームが全然ダメなので、すぐにやられちゃう(笑)。

※『ワンダー3』

1991年にアーケードゲームとして稼働したカプコン開発のオムニバスゲーム。『ルースターズ ~チャリオットを探して~』、『チャリオット ~天空への旅~』、『ドンプル』の3タイトルを収録。2023年現在は『Capcom Arcade 2nd Stadium』のDLCとして販売中。

皆川氏:

自分なんか、金がかかりすぎるからって基板を買いましたよ(笑)。

吉田氏:

そう(笑)。

──ええぇ(笑)。

吉田氏:

ただ当時はほんと、ネットがなかったですからね。グラフィックを見ようと思ったら本当にその場に行って、ゲームをしなきゃ見られなかった。

皆川氏:

自分もドットワークはカプコンさんをすごく勉強しましたね。一番影響が大きいのは多分、ナムコさんなんですけど。

自分は『ギャラクシアン』に『パックマン』とか、ゲームセンターから入っていますので。もう、あの世代でナムコさんは既に他と比べて全然センスが違っていたんですね。それで電波新聞社さんから『ALL ABOUT namco』っていうムック本が出ていて、あれにドットのパターンとかが巻末に載ってまして。ああいうのを見ながら、授業中に方眼紙を塗ったりとかはやっていました。

最初に触れたクォータービューは学生時代にゲーセンにあったATARIの『マーブルマッドネス』です。あれがかなり衝撃で、そこからクォータービューが好きになりました。

──いちユーザーとして見た時、『タクティクスオウガ』は一画面の完成度が高いと言いますか。先ほど吉田さんの方から、エンタメ系からの影響というお話がありましたが、アートや美術系みたいなところに通ずる部分があるのかなと勝手に思いました。

吉田氏:

そうですね……まあ、いろいろな人に影響を受けていますから。

──そのような「外の表現をゲームに持ち込んでやろう」という意識はやはり当時あったのでしょうか?

吉田氏:

まあ、絵画系だったり、宗教画だったり、そういうものを見ていることが多かったので。当時はネットがなかったので、何千円もするような高い本をよく買っていたんですよ。

未だにそうですが、「あ、この絵いい!」「この写真いい!」となったら、それだけのためにちゃんと買わなきゃダメだと。お金はないけど、一生懸命そういう資料を買っていましたね。古本屋さんでファッション雑誌を買い集めたりして。

今だったら、もうググるだけなんですけど(笑)。

|

──いやいやいや!まあ、先ほどの60回払いのインパクトが強いですけど(笑)、美術本もいいお値段がします。吉田さんもなんだかんだ言ってかなりの投資をされていたということですね。

吉田氏:

だから今、当時買った本や分厚い画集みたいなのがいっぱいあるんですけど、片付けようと思っても「いや、これ捨てらんない!」みたいになります(笑)。

皆川氏:

捨てられないですよね、あれは。分かります。

──仮想クオリティラインの設定というのは、先ほどのライバルという所と意味は通じるのかなと思うのですが、結局はシーソーみたいにお互いを高めていった、という感じなのでしょうか。

皆川氏:

そうですね……。目標を定めて「あそこに行こう」みたいな作り方ではなかったかな、と思います。

言い過ぎではなく、『タクティクスオウガ』は本当に「人生を変えたゲーム」

──お時間が迫ってきましたので、最後に改めて『タクティクスオウガ』について、ご自身の思いを語っていただきまして、締めとさせていただければ非常に嬉しく思います。

吉田氏:

言い過ぎではなく、自分にとっては本当に「人生を変えたゲーム」ですね。『伝説のオウガバトル』が発売され、評判になった時は「このまま自分が業界でやっていける」という実感がそんなになかったような気がして。

でも、『タクティクスオウガ』が世に出て前作以上によい評価をユーザーからもいただいたことで初めて絵描きという仕事を続けてく自信を持つことができました。

それに今思えば、本当にすごい人たちが……今日のお話を聞いても、特殊な環境だったんだなぁ、と(笑)。

一同:

(笑)。

吉田氏:

元も子もないこと言うんだけど、「ツイてたな」と(笑)。「なんで俺、このメンバーが集まっていたところに偶然行けたんだろ」という感じです。『タクティクスオウガ』の開発に参加出来て本当に運が良かったなとおもっています。

皆川氏:

当時、開発チーム内で「シミュレーションRPGを作ろう」って話があがらなかったらそうはならなかった。ただのアクションゲームを作っていたら、こうはならなかったんじゃないですか。

吉田氏:

とにかく「同じことはやりたくないよね」って意識が当時、みんなのなかにあって。なので『伝説のオウガバトル』の『2』みたいなものは多分、絶対に作ろうと思っていなかったんです。

皆川氏:

最初はクォータービューでキャラクターをピョンピョン動かしてただけでしたからね(笑)。まさか、最終的にこの形に行き着くとは全然思っていなかったんです。

なんと言いますか、『タクティクスオウガ』は自分の仕事のスタイルを確立させたタイトル、というイメージですね。その後はここで固めたスタイルでずっと歩いてきている印象がありまして。じゃあ、自分の成長はそこで止まったのか、と言われたら困るんですけども(笑)。

──(笑)。

皆川氏:

本当にそれぐらい、集まったメンバーで出せた成果の大きさと、そこに至る手順も含めて今の自分を作る土台になったタイトルだと思います。あれからもう30年も経ったと思うと、感慨深いですね。(了)

|

総括

改めて振り返ってみれば、『タクティクスオウガ』はシステム、表現、そしてボリュームの面において”不思議”の山だった。高低差が表現されたマップで、ちゃんと計算通りの動作をすること。沢山のユニットが動いたり、天候が変わったりする中で処理が重くならないこと。本編以外の「死者の宮殿」も含め、膨大な量のマップが24メガビットのROMカートリッジの中に収まっていること。そして、屍術師ニバスの「サモンダークネス」などに象徴される3次元的なエフェクトの数々。

それらの不思議の数々が「HERMIT」の恩恵であり、当時クエストに在籍されていたプログラマー、エンジニアたちの技術の結晶であるのが分かったことにより、改めて『タクティクスオウガ』が技術面でも優れた完成度を誇る作品だったという事実を認識させられたように思う。UI、台詞の改行にもそう言った技術が活かされているに限らず、デザイナーの皆川氏、吉田氏の様々な要望などを難なく実現させていったところにも、当時のプログラマー、エンジニアたちの凄腕ぶりを実感するばかりである。

任天堂の故・岩田聡社長の名言で、「プログラマーは、ノーと言ってはいけないんです」がある。改めて皆川氏、吉田氏の語る当時のエピソードを聞くと、クエストにはそのようなプログラマーが何人も集うゲーム開発会社だったのだろう。残念ながら今回、当時のメインシステムを担当したプログラマーの参加は叶わなかったのだが、今日におけるゲームエンジンの重要性を定義したその功績は計り知れない。

『タクティクスオウガ』は本稿執筆現在、新たなリメイク版の『タクティクスオウガ リボーン』がNintendo Switch、PlayStation 5などの現行プラットフォーム向けに発売中。現代にアレンジされたリメイクを遊びつつ、その原点にして業界最古のゲームエンジン「HERMIT」の功績に思いを馳せてみるのも一興だ。

惜しくも、Wii UやNewニンテンドー3DS向けに配信されていたオリジナルのバーチャルコンソール版は3月28日午前9時で配信を終了した。今後、何かしらの手段でふたたびプレイできるようになることを祈りたい。