「犬」から連想されていった「オッチン」のシステム。バランスを壊しかねない存在をゲームに組みこむには?

──少しシステム的な話になるのですが、オッチンは実際にプレイしている時も想像以上に心強い存在でした。それこそトッシンだけで原生生物を撃破したり、ピクミン何十匹分の力を確保できたり。

正直、これほど強いオッチンが存在することによって、これまでのシリーズからゲームの作り方やデザインを変えなければいけない部分も生まれそうな気がするのですが、実際のところはいかがでしたか?

神門氏:

実際、オッチンには「強化ピクミン」としての側面もあるので、オッチン1匹でありとあらゆることができるようには作っています。実は、「オッチンとピクミンができることを住み分ける必要がある」と考えていた開発初期は、もっとオッチンの能力を制限していたんです。

ただ、試行錯誤を重ねていく中でそういったストレスをプレイヤーの方に与えるよりは、そのままピクミン何十匹分の労働力とオッチンの力をイコールにしてしまった方がよいと考えました。確かにオッチン単体の労働力はすごいのですが、あくまで「1匹」でしかありません。そのオッチンのスーパー労働力をどう割り振るか、という部分に頭を使って楽しんでいただきたいと思いました。

そして、オッチンには「操作キャラ」としての側面もあります。『ピクミン3』の頃は3人のキャラを切り替えていたのですが、それはやっぱり難しくて……。代わりに今作では、オッチンと主人公の2キャラを切り替えながら進めていきます。

プレイが苦手な人はオッチンと合体したまま進めばいいし、得意という人はオッチンとピクミンの労働力を上手く配分させて遊ぶことができます。

要は、初めて遊ぶ人はオッチンの頼もしさが役に立つし、段々慣れてくると「これは一緒に動いていると労働力が無駄なんじゃないか」と気づくようになっています。他にもオッチンには「1匹しかいない」「空中のものは届かない」といった得手不得手があるので、割と早い段階で「これくらいオッチンを強くしても、オッチンもピクミンも両方活かすことができる」ということに気づきましたね。

──逆に、オッチンがシステムとしてできあがってから、「これも新しくできるんじゃないか」といったように要素が増えていった部分などはありますか?

神門氏:

オッチンには「成長する」という要素があったので、その成長の中で「こういうこともさせたい」といったアイデアはいろいろと出てきましたね。

そもそもこの「宇宙犬」という生き物自体、我々が勝手に生み出したものではあるのですが……やはり「生き物らしさを維持しつつ、ゲームとして新しいアクションを見せる」という点で「オッチンの成長」は面白いシステムになったと思います。

たとえば、空中を飛んでいる原生生物に対して、最初のオッチンは下から吠えることしかできません。ところがある程度成長してくると、ジャンプして倒してくれるようになったりします。そういう「成長の楽しさ」と「こんな機能があったら嬉しい」という2軸を両立させつつ、新たな機能を生み出していきました。

他にもオッチンには「ニオイを辿ってピクミンや洞窟を発見する」という能力がありますが、実はあの能力はオッチンに「宇宙犬」という設定が生まれてから増えたものなんです。やはり「犬」なので、ニオイを辿る機能はほしいですよね。

──「宇宙犬」という設定から連想された能力もあったのですね!

神門氏:

開発チームの中でも徐々に「オッチンはこんな風に動くよね」という、オッチン像のようなものができあがっていきました。たとえば、空中の原生生物への攻撃ひとつ取っても、「流石にオッチンが羽根で飛んでいったりするのはナシだよね」「ジャンプならアリじゃないか」というオッチンの明確なイメージが共通認識として生まれていきました。

平向氏:

オッチンは「原生生物を操作する」というアイデアから始まり、最終的に「宇宙犬」という形にまとまりました。そこから「犬ならこういう動きをするよね」というイメージがチーム全体の中にできあがっていったような感じでしたね。

たとえば、歯が立たないような原生生物に対してオッチンをけしかけると、周りをグルグル回って相手の気を引いてくれたりします。この「犬っぽさ」が、過去作の味方キャラにはあまりなかった「オッチンが自律的に考えて、生き物として動いている」ような感覚を作り出せているように感じています。

過去作の主人公たちは「自分が操作するキャラを切り替える」形に留まっていたと言いますか……あくまで「自分自身が何人かいる」ようなシステムになっていました。ところがオッチンの場合、ある程度自我を感じたり、「オッチンという相棒」として感じられるようになったのが大きいですね。

現実の「犬」と同じように「自分だけでは制御しきれない」ところもあって、 システムではなく生き物としての「オッチン」という存在をちゃんと描くことができましたね。

毎回登場する「新種のピクミン」、どこから生み出される?

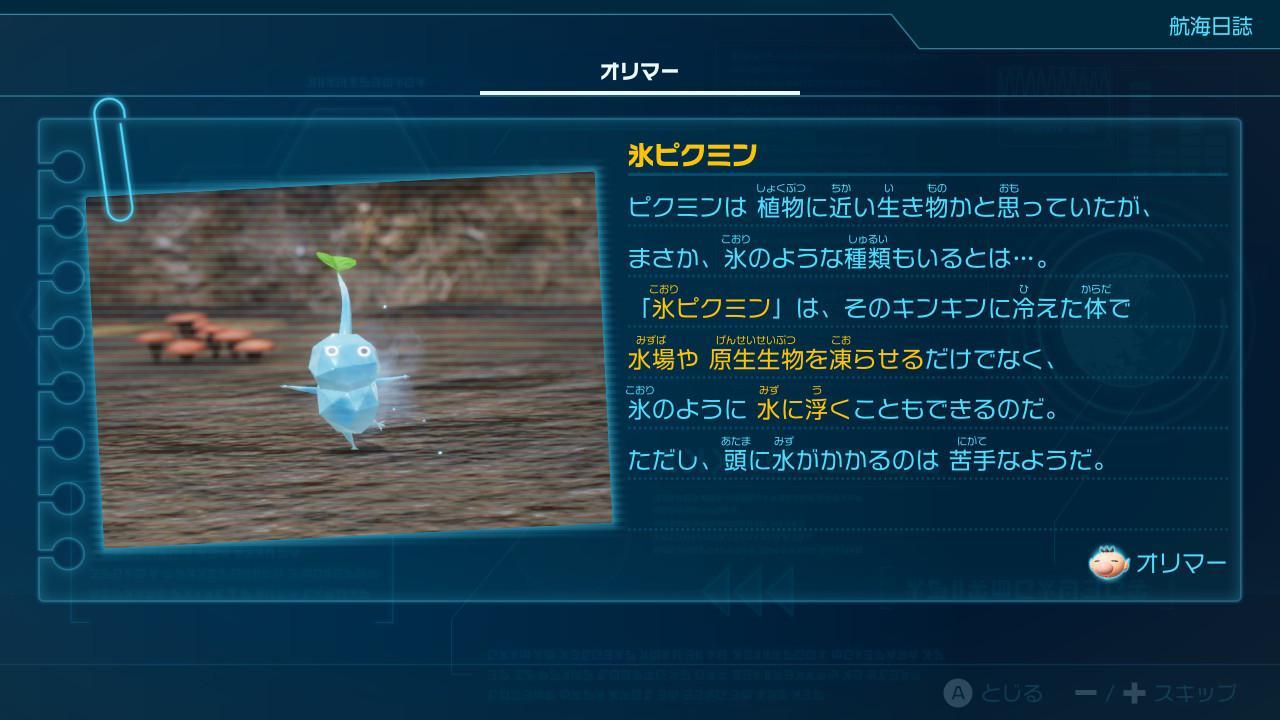

──今作では「氷ピクミン」「ヒカリピクミン」という新種のピクミンが登場していました。タイトルごとに新種のピクミンが増えていくのもシリーズの楽しさだと思うのですが、これらの「新種のピクミン」の設定やアイデアなどは、どのように作られているのでしょうか?

神門氏:

基本的に、「今作の遊びはどうしようか」という根本的な部分のアイデア出しと並行して、「新種のピクミン」を作り上げていくことが多いです。つまり、割と毎回ゼロから考えています。そして4作目ともなると、結構な難産でした……。

今作の場合、まずは「こういうピクミンがいたら面白いかもしれない」という案を出し合って、そこから実験していくような流れで作り上げていきました。

たとえば氷ピクミンの場合、「凍らせる」という要素は『ピクミン2』で登場したゲキニガスプレーと大体同じなので、なんとなくのイメージは掴めました。

そこから「水面を凍らせたらどうなるのか」という部分の実験を始めました。まずモデルもない状態から試行錯誤を重ね、さまざまなギミックのビジョンなどが見えた段階でGOサインを出します。

とにかく、シリーズごとの新種のピクミンは「まず基本的な能力を実装して、試行錯誤を重ね、諦めて……」を繰り返すような形で作り上げています。これを毎度やっていくので、タイトルの度に採用されなかった没案がたくさん出たりします……(笑)。

──やはり地道な試行錯誤で作り上げていくのですね。個人的には、氷ピクミンの「水面の大きさによって凍らせるための必要数が変わる」という要素が面白いと感じていました。

神門氏:

氷ピクミンも、最初は小さい水面しか凍らせられない仕様でした。ですが、ゲーム都合で考えると小さい水面しか凍らせられないのは合理的ですが、プレイヤー目線で考えると、どんな大きな水面でも凍らせられないと納得できないですよね。

平向氏:

どこからが「凍らせられない」のか、遊んでいる方からはわかりませんから。

神門氏:

それで氷ピクミンを80~100匹近く用意すれば、どんな大きな水面でも凍らせられるようにしました。

「ピクミンが仕事をする」という点に関して、もちろん「運ぶ」ことがメインではあるのですが、「その場で待機する=凍らせる」のも仕事のひとつです。そして、それも「ダンドリ」ですよね。

洞窟やダンドリチャレンジでも「どのタイミングで凍らせると一番効率的か」という遊びを持たせているので、氷ピクミンの能力も「ダンドリ」として上手くゲームに組み込めた感触があります。

──新種のピクミンだと、「ヒカリピクミン」も印象的でした。これまでのシリーズでは「日没までに帰る」という要素がお約束ではあったと思うのですが、今作ではついに夜の探索が解禁されています。「夜の探索」が登場した理由や経緯などがあれば、ぜひお聞かせください。

神門氏:

ピクミン世界の夜は「禁じられているからこそ気になる」部分があると思います。今作では、ついにそこを描こうと決めました。

最初はその「夜を描いてみよう」というアイデアだけがあって、具体的なゲーム内容などは割とノープランでした。今作の夜の探索もあくまで「ひとつの描き方」でしかないのですが、ずっと挑戦してみたかったことではありましたね。

──夜の探索は、どちらかというと「タワーディフェンス」的なゲームになっていますよね。昼の探索が広がっていく遊びになっているのに対して、夜の探索は拠点を守る対照的な遊びになっていると感じました。やはりあそこは意識された部分なのでしょうか。

神門氏:

そこは意識した部分ですね。夜の探索も、実際にゲーム内容が固まるまでにさまざまな試行錯誤があり……当初は「昼の探索の延長線上でありながら、とんでもなく強い原生生物がいる」といった案もありました。

ただ、模索していく内に「昼の探索、夜の探索、ダンドリバトル」の3つのモードそれぞれに、「遊びの変化」を出して行くべきだと考えました。そこから差別化のためタワーディフェンス的なゲームとなっていき、「ヒカリピクミン」もワンセットで作り上げていきました。

そしてヒカリピクミンが徒歩ではなくワープで移動するからこそ、「ピクミンのタワーディフェンス」的な遊びを成立させることができました。夜の探索は「それぞれのモードに遊びの変化を持たせる」という課題のひとつの答えとして、今の形に落ち着きましたね。

──ヒカリピクミンがワープで移動するからこそ、夜の探索はタワーディフェンス的でありながらもハイスピードな楽しさを感じました。

平向氏:

夜の探索は昼に比べると総合的なプレイ時間は短くなってしまうのですが、その代わりに「リトライ性」を高めました。基本は、5分くらいの短い時間で遊べるようになっています。

そもそものゲーム自体がタワーディフェンス的なものとなっているため、プレイ時間自体が長いとプレイヤーにかかる負荷やストレスが高くなりすぎてしまいます。そこを解決するための「気持ち良く終われる時間」は、かなり重視しましたね。

ついに登場した「民家ステージ」。実現したのには意外な「○○の変更」があった

──『ピクミン4』では、主人公や舞台が一新されていました。「レスキュー隊」という設定も印象的です。今作の主人公チームや新たな舞台などは、どのように決められたのでしょう?

神門氏:

まず『ピクミン4』は、「新しいお客様に遊んでいただきたい」という大きな目標がありました。「4作目」というナンバリングタイトルですが、これまでのシリーズを知らなくても遊べるタイトルにすることが大前提です。

その前提がある中で主人公を作るとなった時、「たしかにオリマーが主人公として定番ではあるけど、果たして今回もオリマーでいいのだろうか」という疑問がありました。その解答として、今作は「プレイヤー自身」……つまり、自由に名前をつけられる主人公になったんです。

物語が展開する舞台も、これまでより身近に感じられるような場所にして、「ピクミン」シリーズ経験者も、初めて触れる人も「ピクミンの世界に初めて飛び込める」演出にしてあります。 「レスキュー隊の新人」という設定も、そういった意味が込められています。

──なるほど、「ピクミンに初めて触れる人」と「レスキュー隊の新人」がリンクしていたのですね。

神門氏:

そしてレスキュー隊の仲間たちに関しては、先ほどお話した「オッチンの制作」とほぼ同じタイミングで決まりました。まず先にオッチンの性能や能力が決まり、そこから「じゃあ遭難者を救出するストーリーにしよう」とほぼ同時に決まった……という背景があります。

そこから雪だるまが大きくなっていくように、「レスキュー隊はこういう編成の方が面白いよね」という細部の肉付けがされていったような流れでしたね。

──「舞台」の話で言うと、やはり「一番星のかくれ家」がすごく大きなインパクトがありました。「民家を探索する」というありそうでなかったシチュエーションが衝撃的だったのですが、あのステージはどのように作られていったのでしょう?

平向氏:

室内のようなシチュエーションは過去作にも少し登場していたのですが、「ピクミン」という生き物を表現するにあたって、やはり「実在のもの」が出てくると一気にリアリティが増すんです。「こういうところにピクミンがいるかもしれない」と感じられると言いますか。

そこのリアリティを今作でより際立たせるために、「一番星のかくれ家」を登場させることは割と最初の段階で決まっていました。「ピクミンを身近に感じてもらう」という点で最も効果を発揮するのは、やはり室内のステージだと考えていましたから。

神門氏:

「ピクミン」シリーズの実況動画を見ていた時に、プレイヤーの方が「ピクミンってこんな小さいんだ」とおっしゃっていたのが結構印象的でした。私たちからすると「ピクミンが小さい」ことはずっと言ってきたつもりだったんですが、意外とお客様に伝わっていないことがわかったんです。

先ほどの「ピクミンを身近に感じてもらう」とリンクする部分でもあるのですが、室内ステージを登場させることによってその「もしピクミンが現実にいたとしたら、どれくらいの大きさなのか」というスケール感をダイレクトに伝えることができるんです。「一番星のかくれ家」にはそういう狙いがあったりします。

平向氏:

今作で最初に遊ぶのが 「一番星のかくれ家」なんですが、あえて最初に室内ステージにしています。 開発チーム内でも最初に室内ステージを出してしまうことへの反対意見などもあったのですが、「今回のピクミンはこれまでと違う」ことを伝えるため 、あえて最初に「一番星のかくれ家」を遊んでもらう構成にしました。

──確かに、自然の中を探索するフィールドと比較しても、室内の方がよりピクミンのスケール感が想像しやすかったです。

平向氏:

時々、現実の家の中で物がなくなったりすることがあると思うんですけど……そういう時に「実はピクミンのしわざなんじゃないか」と思ってもらえると嬉しいですね(笑)。

「一番星のかくれ家」の机の下やテレビ台の下にオタカラが隠されているのは、そういう「実は家の中にピクミンがいるかもしれない」と感じてもらうためだったりします。

神門氏:

逆に、「どんな方でも想像しやすい」という側面でも、「一番星の隠れ家」は最初のステージにピッタリだったと思います。部屋の中のオタカラの配置なども、大体みんな想像がしやすいですよね(笑)。

──ちなみに、「民家を探索する」というシチュエーションの構想自体は、割と昔からあったりしたのでしょうか? 正直、「言われてみればなかった」という感覚がありました。

平向氏:

『ピクミン3』を開発していた頃、実験的に民家のステージを作ったりはしました。ただ、それを実際にゲームの世界に落とし込もうと考えた時、『ピクミン3』で実現させるのは難しかったんです。そして「今回は行ける!」と判断したのは……やはり「カメラの変更」が大きいと思います。

──「カメラの変更」ですか?

神門氏:

システム的な話になってしまうのですが、今作から「カメラを低い視点に変えられる」ことによって、リアルな風景の広がりを表現できるようになったんです。これが今作で室内ステージの制作に挑戦することができた理由のひとつです。

平向氏:

『ピクミン3』の場合、カメラの位置がある程度固定されていて、「遠いところからのぞき込んでいる」ようになっていました。

この仕様で室内ステージを作ってしまうと、「壁のそばにプレイヤーが立っただけで、カメラが壁にめり込んでしまう 」という問題が発生します。そのため、『ピクミン3』の時点では室内ステージを登場させるのが難しかったんです。

しかし、今作で新しいカメラを作ったことで「プレイヤーが壁に近づいた時には、プレイヤーの視点に近くなる」という対応ができるようになりました。

『ピクミン3』の時点でも一部の場所でカメラを寄せたりもしていたのですが、今作ではどこでも自由にカメラを近づけて、よりピクミンに近い目線で前方を確認することもできるようになりました

そのおかげで、明確に「ステージで迷いにくくなった」というメリットはありますね。フィールドを自分の視点から見られるため、場所などを覚えやすくなっているのではないかと思います。

──ちなみに、カメラの進化以外に他に実現できた部分などはありますでしょうか?

神門氏:

やはり「拠点(オニヨン)移動」が実現できたのが大きいと思います。あの「オニヨンをどこに設置するか」というのもダンドリの一部ではあるのですが、これを実現できたことでステージを広く作っておけるようになったんです。

過去作の場合、一度オニヨンを設置する場所を決めてしまうと、開発的にも「どの位置からでもオニヨンに運びやすいようにマップを作る」必要がありました。それゆえ、どうしても遊びそのものが中心に向かうような作りになってしまったんです。

平向氏:

真ん中に拠点を置かざるを得ないようなデザインになってしまうことが多かったですよね。

神門氏:

ゲームデザインやレベルデザインも、ある種「拠点の位置」に縛られてしまっていたんです。これまではオニヨンの位置が一種の制約になっていたのですが、今作はそこから解き放たれました。

プレイヤーにとっても実用的な機能ですし、開発的にも「このエリアにはこういう遊びを用意する」といったように、フィールドの遊びにバリエーションを持たせることができるようになりました。

この「拠点移動」の実装は、割と開発初期の段階から決まっていました。ただ、「拠点がいくつあるべきか」「どういう表現でやるべきか」という点では苦労しましたね。

「拠点をどこにでも置ける」ことはメリットではあるのですが、マップの絵作りを決める地形デザイナーからは「置ける場所を早く決めてくれ!」と言われてしまいます (笑)。そういう苦労がありつつも、「拠点を移動することによって生まれる遊び」は作るべきだと考えていました。

『ピクミン4』を作るにあたって、宮本さんから何度も言われたこと

──シリーズ全体を通して、歴代の任天堂ハードが「(ちょっと)なつかしいシリーズ」というオタカラとして登場していますよね。今作は、冒頭のゲームボーイアドバンスSPが特に印象的でした。あの任天堂ハードのオタカラは、どのように作られているのでしょうか?

神門氏:

そもそも、任天堂のハードに限らずオタカラ全体のチョイスとして「ちょっと懐かしい」ものを用意するようにしています。そのため、今作の任天堂ハードは主に「2000年代」のものを中心に用意しました。ゲームボーイアドバンスSPも、その一部ですね。

なぜかというと、あまり古すぎるものを選んでも、子どもと一緒に遊んでいる親御さんですら知らないものがオタカラとして出てきてしまうんです。いまの親世代の方でも、「ラブテスター」【※5】なんかは流石に知らない方が多いわけじゃないですか(笑)。

だからこそ、いまの親世代の方に「ちょっと懐かしい」と感じていただけるようなものをセレクトしています。もちろん今のお子さんにはわからないものもあるので、お子さんが『ピクミン4』を遊んでいて「なにこれ?」と思った時に、親御さんが説明してあげられるような……。

そういうコミュニケーションが生まれることも想定しながら、オタカラを選んでいます。

※5「ラブテスター」

1969年に任天堂が発売した玩具。電流計のような形状となっており、2本のコードの先端にあるセンサーをふたりで握ることによって「愛情度」を図ることができる。『ピクミン2』ではオタカラのひとつとして登場する。

平向氏:

2004年に発売された『ピクミン2』では、当時から20~30年くらい前に遡ってラブテスターなどを登場させたりしていましたよね。あの時も同じコンセプトでオタカラを用意していて、「ちょっと懐かしくて、お子さんが知らなくても親御さんとの会話になる」ようなものをセレクトしていました。

そして今作ではゲームボーイアドバンスSPを最初のオタカラとして登場させることになったので、開発チームの間でも「俺も歳をとったなぁ……」という話をしていましたね。 ゲームボーイアドバンスSPって、もう20年前のハードなんですよ(笑)。

一同:

(笑)。

平向氏:

最初に登場するゲームボーイアドバンスSPも、実は当初は別のオタカラを置いていたんです。ですが、「ゲームの冒頭で、お客様に最も興味を持っていただけるものは何か」という議論を重ねて、一番最初にゲームボーイアドバンスSPを登場させることにしました。

──(主人公たちの視点から見て)あの巨大なゲームボーイアドバンスSPが出てくる冒頭は、すごく世界に引き込まれる印象がありました。

神門氏:

「ゲームの導入部分でいかに引き込むか」という点はかなりの時間をかけて考えました。最初に「一番星のかくれ家」から始まり、新要素の宇宙犬の力を見せる……という冒頭に関しても、セリフや展開の順番などを宮本と一緒に作り上げましたね。

平向氏:

元も子もない言い方になってしまいますが、ゲームやドラマなど、世の中のフィクションのものはやはり「嘘」ではあるんです。その「嘘」に対して、見ている人が付き合ってやろうかと思えるような内容にしなければならない……という指摘を、宮本から何回もされまして。

その「嘘に付き合おうと思えるライン」を考えた上で、今作のセリフや設定を調整していました。

──すごく宮本さんらしいアドバイスですね(笑)。その「嘘に付き合おうと思えるライン」の調整を今作でどのように行ったのか、もう少し具体的にお聞かせいただけますか?

神門氏:

要は、「急に冷めちゃう」ようなセリフを作らないようにしました。プレイヤーが「このキャラはそんなこと言わないでしょ」と感じてしまうセリフを言った瞬間、もう心は離れてしまいます。

キャラ設定などがしっかりできていない状態で適当にセリフを当てはめるだけだと、やっぱりしらけちゃいますよね。「キャラ設定をどう立てるのか」、「その状況に対してどんなセリフを言うのか」などを意識して調整していました。

平向氏:

一度仮のテキストを宮本に見せたことがあったのですが、それはもうこっぴどく……(苦笑)。

一同:

(笑)。

神門氏:

宮本からは、「演出」の話をよくされるんです。

「冷める演出と冷めない演出の違いを考えてほしい」ということは、ずっと言われていますね。

平向氏:

任天堂のタイトルの例で言うと、『ゼルダの伝説』シリーズでは夜に子どもが店に行くと、「子どもがこんな時間に何をしてるんだ!」といったことを言われて、普通に「いらっしゃい!」とは言われないようになっていますよね。それが「冷めない演出」ということです。「ピクミン」シリーズでも、基本的な考え方は一緒です。

この人はなぜここにいて、初めて会った時になぜこんなセリフを言うのか?

そのすり合わせを宮本と何度もしながら、今作のセリフを作り上げていきました。

──『ピクミン4』は、これまでのシリーズに比べても特にプレイヤーの反応が大きいタイトルとなったのではないかと思います。実際、プレイヤーの反応を見ての手応えなどがあれば、ぜひお聞かせください。

神門氏:

我々は初代から今作に至るまでずっと「ピクミン」シリーズを開発してきたのですが、SNSでの反響を多く目にするようになったのは『ピクミン3』くらいからだと思います。

そこで過去作の思い出などを語られる方もお見掛けしてはいたのですが、『ピクミン4』はこれまでと比べても特に熱量を持った感想を多くいただいている実感があります。もちろんそこを目指してもいたのですが、「良かった」というのが率直な感想ですね。

平向氏:

たくさんの方に遊んでいただけているようで、本当にありがたいですし、ひとまずホッとしています。ですが、もちろんこれで終わりではなく、これからも『ピクミン4』をもっと多くの方に遊んでいただきたいと思っています。そのために、色々なことをやっていきたいですね。

「ピクミン」もこれまでたくさんのシリーズが出ていますが、遊んだことないという方や、知らないという方もたくさんいらっしゃると思います。マリオやゼルダのように、世界中のお客様に親しみをもっていただけるように頑張りたいですね。

──最後に、『ピクミン4』発売後の読者へのメッセージをお願いします!

神門氏:

今作で「ピクミン」というタイトルをこれまで以上に多くの方に遊んでいただけていることを非常に嬉しく感じています。遊んでくださった皆様、ありがとうございます。「ピクミン」を今後もより面白いタイトルにしていきたいと思っていますので、ご期待ください。

平向氏:

「ピクミンガーデン ~ピクミンのいる庭~」というシリーズのポータルサイトを日々更新しています。4コマ漫画や原生生物の図鑑など、これからもいろいろな情報を更新していきますので、『ピクミン4』からシリーズに入ってくださった方やまだプレイされていない方も、そちらを見ていただけたら嬉しいです。

過去作もすべてNintendo Switchで遊べますし、スマホで遊ぶ『ピクミン ブルーム』(配信:Niantic)でよりピクミンの存在を身近に感じられたりしますので……シリーズ全体でさまざまなピクミンの世界をお楽しみいただければと思います。

──これからもより身近に広がっていく「ピクミンの世界」が、とても楽しみになりました!本日はありがとうございました!(了)

任天堂のタイトルを遊んでいて不思議に思っていたのが、パッと見のビジュアルは「誰もが入りやすいもの」でありながら、一度ハマるとその世界にどっぷりと浸かってしまう……というところだった。

わかりやすく、かわいらしく、手に取りやすく。そうでありながらも、一度フタを開けてみると、その奥行きや世界の深さに引きずり込まれる。そんなタイトルが多い印象があった。そして、『ピクミン4』も、間違いなくそんな作品だった。

今回のインタビューでもそんなゲームを作るための手法が多く語られていたが、特に驚いたのは、「一番星のかくれ家」に関すること。ゲーム内に実際の民家が登場することで、「もしかしたら、自分の家にピクミンがいるかもしれない」と思える。とても、夢がある。そして、「ゲーム」そのものが現実へと広がっていく。

「夢」を楽しませてくれるのが、ゲームの良いところだと思う。

だけど『ピクミン』という作品は、その夢をより身近に、リアルに感じさせてくれる。

それこそが、『ピクミン』の最大の魅力ではないか、と感じました。

……と、いきなりロマンチックなことを書いてみましたが、やっぱり最後は「『ピクミン4』ってすごい」に尽きます。4作目でありながらも、このチャレンジ精神。まさしく「夜の探索」に挑むかのような、この挑戦的姿勢。そこにロジカルな「ダンドリ」を付随させる。

「挑戦」と、「理論」。

この2軸があったからこそ生まれた、『ピクミン4』。

ある意味シリーズの集大成でもあり、同時にシリーズの新たな魅力を打ち立てたタイトル。もしまだ『ピクミン4』を遊んでいない方がいたら……今すぐ「ダンドリよく」遊び始めるべし!