社内テストで意見が二極化→「おすすめ編成」機能の追加で手厚くサポート

──話を聞けば聞くほど平田さんが「ローグライトをめちゃくちゃ遊んでいるゲーマーなんだな」と感じます。「戦略と戦術の違い」を踏まえて作られているのはもちろん、「インフレして壊れることは許容するけどそこにいたるまでの多様性を確保する」というのも、ローグライトを遊ばれているからこその考えだと思いました。

平田氏:

じつはそこに関して、スタッフ内でも温度感やイメージがそれぞれ違うことはありました。今回参加してくれたスタッフはみんな優秀だと思っていますが、個々が持つ「ローグライト観」のようなものがどうしても違ってくるんです。

──ああ、なるほど。「ローグライト」といってもアクションもあればカードゲームもあるので、通ってきたタイトルによってイメージは変わってきますよね。

平田氏:

「戦略と戦術」という言葉をとっても、これまで開発してきたゲームによって、好みの傾向や考え方が違うということはあるので、そういった部分はかなり話し合っています。

弊社には「アルファバージョン」「ベータバージョン」と、社内で品質チェックをする機会があるのですが、そのときにも賛否が分かれました。「めちゃくちゃおもしろいっス!」という人と「なんだかよくわからない」という人がいて……。

──それは少し意外です。

平田氏:

あくまでこれは開発途中の話です。テストプレイをしてくれた各部署も経営陣も意見が二分されていました。

傾向としては、ローグライトへの理解や経験がある方は評価が高かったんです。一方でローグライトの経験があまりない方だったり、本作を「『無双』シリーズとして遊んでみた」という方には「おもしろさがわかるまでの導線がない」といった意見が出たんです。

──いままでの『無双』シリーズの感覚で遊んでみたら、ローグライトの要素に戸惑ってしまった、ということですね。

平田氏:

実際、タイトルには “無双” という名前がついているので『無双』シリーズを期待して遊んだ人に対して「なんだかよくわからない」ということになったとしたら、それはすごくもったいないことだということに気づきました。

そういった状況もあり、じつはそこから追加された仕様がいくつかあります。

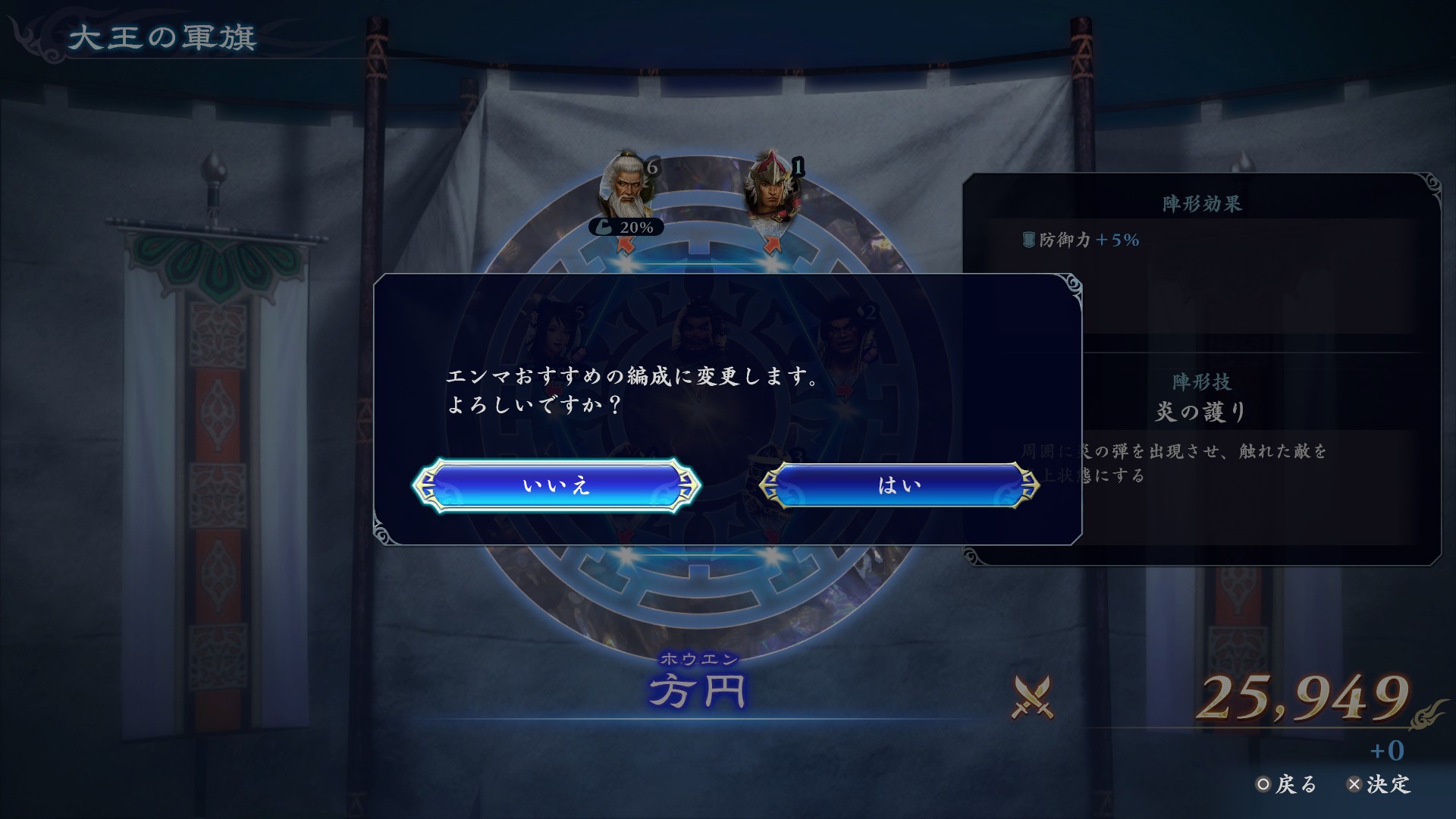

──たしかに本作はローグライト初心者の方を導くようなシステムが用意されていると感じました。たとえば、編成した部隊の強さが「戦闘力」という数値で表示され、「おすすめ編成」という機能で自動的に戦闘力が最高になるようにパーティを組んでくれますよね。

ほかにもプレイヤーを永続的に強化する「魂結の間」では特別な効果が発生する強化項目は強調表示されたり、こういったゲームをしたことがない人であっても、ひとまずシステムに従っていけば導入部分はスムーズにクリアできるように作られているな、と。

平田氏:

それらのシステムはまさしくおっしゃる通りです。この仕様を実現してくれた開発メンバーには感謝しかありません。大きな分岐点だったのは、その「戦闘力」と「自動編成」のシステムです。

本作は、地獄の「エンマ」に召喚された現世の英傑が戦いを繰り広げるという設定なのですが、プレイヤーを導くエンマが自動的におすすめの編成をしてくれます。ゲームが少しでも「よくわからないな」と思ったなら、遠慮なくエンマに頼っていただければと。

──実際、先行プレイをさせていただいたときは「おすすめ編成」にかなり助けられました。

平田氏:

本作は、すごくいろいろな広がりを持ったビルドを作れる下地が用意されているんです。ただ、それらをおもしろく使うためにはどうしても知識が必要でして……。

「こいつは現時点では必要ないけどのちのち強力な戦力になるから取っておこう」とか「とりあえず直近の戦力を増強するためにこいつを仲間に入れよう」といった取捨選択が発生するのですが、経験がないうちはそれも難しいと思います。

そんななかで「そういうのは抜きで、まずはクオータービューアクションとして気持ちいいプレイがしたいんだ」という人はとりあえず自分の好きなキャラクターを選んでいただければ問題ありません。

そのあとエンマに「最強の布陣ってどうなるの」と聞いてもらえれば、彼が理論上の最強の布陣を選んでくれるので、それに委ねてしまっていいと思いますね。

──ゲームに慣れるまでは、なんとなく好きなキャラクターを選んでいくようなプレイスタイルでもいいわけですね。

平田氏:

はい。しかし、おそらく途中から「いや、エンマの言うことを聞かなくていいかもしれない」という瞬間が訪れると思うんです。

──どういうことでしょう? 「おすすめ編成」より強力な部隊が組めることに気づくということですか?

平田氏:

わかりやすいところで言うと、石川五右衛門というキャラクターがいるのですが、彼は正直なところあまり強くないんです。でもその代わり固有戦法が「無双乱舞で敵を倒すとお金がもらえる」なんですね。

戦闘力の数値だけで見ると石川五右衛門を入れるのは得策ではないのですが、長期的に見ると、お金が手に入ることによってのちのちショップで英傑をまとめ買いして部隊を強化することができます。

──プレイを重ねるとキャラクターの個性に対する理解が深まっていくわけですね。

平田氏:

そうなんです。「エンマはこう言っているけど俺はこうする」といった発想が浮かんだ瞬間が、このゲームの魅力がわかり始めるタイミングだと思っていますね。

最初は「エンマのおすすめ」に頼りさえすれば、それなりにステージクリアはしていけると思います。そこから「もう1歩先に進みたい」と思ったときに「前の周回でうまくいったのはこのキャラクターがいたからかな」といった気づきを持ってもらえれば、どんどんとゲームの幅が広がっていくと思います。

……とはいえ、このような戦闘力の仕様を考えるのは「大変だな」と思っていました(笑)。繰り返しになってしまいますが、開発メンバーには感謝しかありません。

おすすめは「お金ざくざくビルド」100体の組み合わせが見せるユニークな戦略

──『無双アビス』にはさまざまな個性を持った英傑が登場しますよね。そのなかで開発メンバーに人気だったり、先ほどの石川五右衛門のように「じつはこんな能力がある」といったキャラクターがいれば教えていただけますか。

平田氏:

キャラクターの話でいうと、基本的にみんな自分の好きな英傑が弱いと文句を言いますね(笑)。

──(笑)。

平田氏:

たとえば、ビルドを担当したスタッフは張遼がすごく好きで。ただ、ゲーム内での性能にすごく不満があったらしく、アクション担当のスタッフに「張遼がこんなに弱かったらみんながっかりするよ!」と文句を言っていました(笑)。

──スタッフのみなさんそれぞれに思い入れのある英傑がいるわけですね(笑)。

平田氏:

私は張飛がとても好きなので、「関羽のほうが強すぎる!」とか「関羽と張飛はどっちを使うか迷うくらいにしないとダメだ!」と文句を言っていました(笑)。

かと思えば、戦闘力の数値を担当したスタッフはどちらかというと『三國』より『戦国』のほうが好きなんです。「武田信玄が弱かったらやる気なくしますよ」とか「『三國』のほうが優遇されている」など、いろいろな意見をもらいました。

……だからといって、好きなキャラクターを贔屓したりはしていませんよ(笑)。

──能力以前に「このキャラクターが好き」というモチベーションで使っていってもいいわけですからね。遊んでいくうちに好きになるキャラクターも出てくるでしょうし。

平田氏:

そうですね。本作は『無双』のキャラクターを使ってはいるのですが、新しいゲーム性に組み直すにあたって、英傑の歴史的な逸話であったり、知名度のようなものを元にして能力設定をしていきました。

そのうえで、アクションに関しても「このキャラクターはもっと強くてもいいな」と思ったら意識的に強力にしたり。上杉謙信などがそれに当たりますが、そういった調整は入れていきましたね。

──上杉謙信は、初期から使える英傑の中ではかなり強力ですよね。

平田氏:

本作では英傑を仲間に入れた際にステータスが上昇する「印」というパラメーターがあるのですが、各キャラが持っている「印」の数には優劣があるんです。

「印」を多く持っている英傑は明確に優遇されていることになるのですが、それを誰にするかといった議論は重ねました。そのなかでもやはり「歴史にどれだけ名を残しているか」というのは重要視しています。「戦国」で言うと、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、上杉謙信、武田信玄あたりは別格だろうということで、強力にしました。

──ある程度、歴史的な実績に基づいて強さが決められたわけですね。

平田氏:

ただ、「印」が少ないキャラが弱いかというと、そういうわけでもないんです。英傑には「固有戦法」という能力がそれぞれ設定されていて、「印」が少ないキャラはその分ユニークな固有戦法を設定することでバランスをとっています。

──ちなみに、平田さんが一番好きな英傑はやっぱり張飛になるのでしょうか?

平田氏:

そうですね……張飛、好きだからなあ(笑)。でも、本作のキャラクターの多様性を表しているという意味でおすすめなのは、プレイヤーとして使う董卓ですね。

──董卓ですか!?

平田氏:

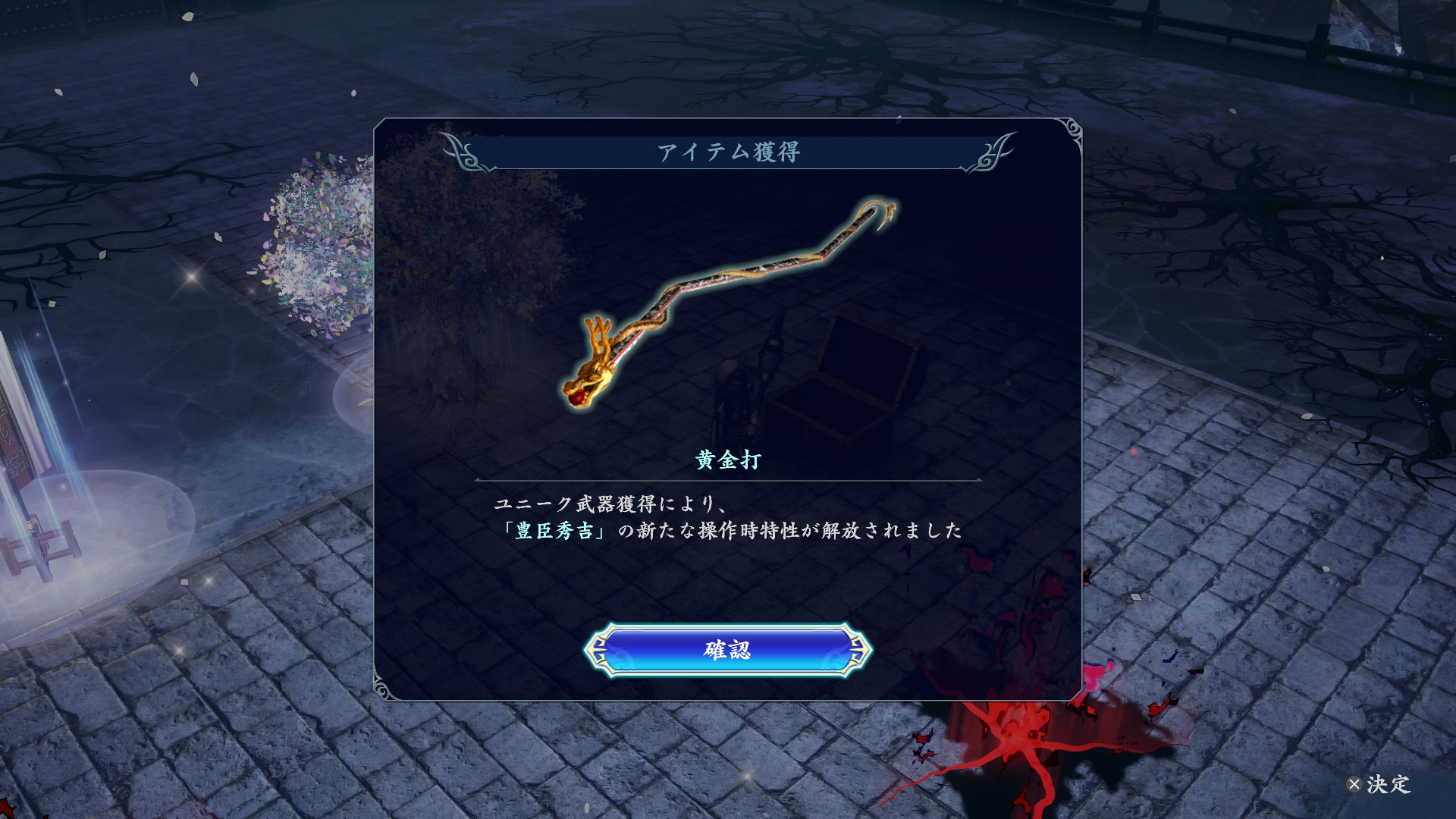

はい。本作は100体のキャラクターをすべて操作キャラとして使えるのですが、操作して使うときと、仲間に加えて使うときの性能がそれぞれ違うんです。

董卓をプレイヤーとして使うときの特性は「稼げるお金が2倍になる」というもの。さらに、各キャラクターには対応する「ユニーク武器」を取得することで解放される2番目の特性があるんですが、董卓の2番目の特性は「お金を1000稼ぐごとに攻撃力が5%アップする」というものなんです。

──なるほど、なんとなくビルドの方向性が見えてきました。

平田氏:

さきほど話した石川五右衛門のように「特定の行動をすることでお金が手に入る」といった英傑と組み合わせることで、とにかくお金を増やして攻撃力を上げていく「お金ざくざくビルド」ができますね(笑)。

董卓はアクションもけっこうおもしろくて、モーション的に強いというわけではないのですが、「爆弾を複数設置して起爆する」といったことが可能なんです。

あとは、森蘭丸もおもしろいですよ。固有戦法が「蘭にお任せを」という名前なのですが、織田家の英傑が召喚されると蘭丸も一緒に出てくるんです(笑)。

──部隊を織田家で固めたら蘭丸が毎回お供で出てくるわけですね。

平田氏:

「織田家に仕えるもの」という健気さがキャラクターに合っていて気に入っています。

──お話を聞いていると、100体の特性を見ていくだけでも楽しめそうですね。

平田氏:

各キャラクターは最初、1番目の特性だけが解放されているのですが、それを見ていくことで「こいつが強いんじゃないか」というのがある程度わかると思います。

ただ、ユニーク武器を取得することで2番目の特性が開くので、それによってもキャラクターのティアが変わると思いますね。最初は「あまり強くないな」と思っていたキャラが、2番目を開けると「こんな能力が!」というのはけっこうあると思います。

──ゲームの進め方で、おすすめの方法はありますか?

平田氏:

本作は、4階層のボスを倒して最奥に進む形になっています。1階層に8区画あるので、計32バトル。オーソドックスなところとしては、最初はとにかく手に入る英傑を使っていくのがいいと思います。1層の段階では、ある程度どんなビルドでも戦えるようなバランスにしているので、自分のビルドの方向性を探るタイミングになります。

そこから2層、3層になったあたりで「今回はこれを目指そう」と決めて進めていくと、ビルドが尖っていきやすいと思います。

──序盤で手に入った手札の中から「これでいこう」といった方向性を決めていくわけですね。

平田氏:

本作のビルドシステムの狙いとして「捨て牌のない麻雀」のようなところを目指したところがありまして。

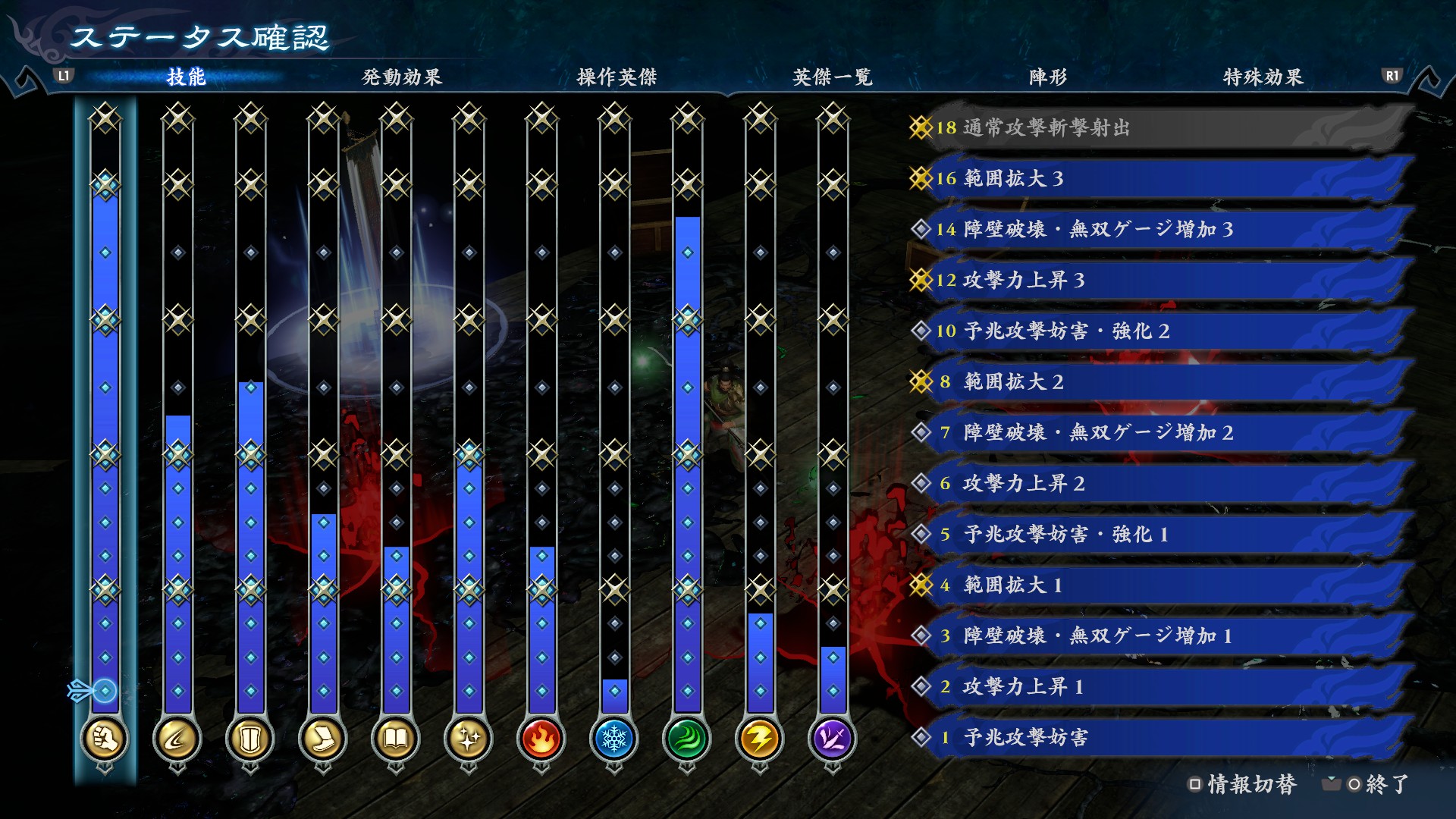

英傑を仲間に入れたり、戦闘中にドロップするものを拾ったりすることで、「印」が手に入ります。「力の印」「速の印」といった種類に応じて積み重ねることでスキルが解放されていくシステムです。

このスキルは基本的に印の数がマックスに近づくほどインフレするように設計されています。とくに狙っていないと、すべての種類の印をまんべんなく取得してしまうと思うのですが、これはなるべく尖らせたほうがいいですね。

──ステータス面でも特化型にしたほうが強いと。

平田氏:

そうですね。「今回は力の印がけっこう集まっているから力を伸ばしちゃおう」といったように判断すると、最終的なビルドとしては絶対に強くなります。なので、印の状況や入れたい固有戦法などを見つつ状況判断をしていってもらえると勝利が固くなるかと。

これまでの『無双』シリーズにはなかった中毒性やリプレイ性を持たせたい

──本作はクリアまでどれくらいかかる想定なのでしょうか?

平田氏:

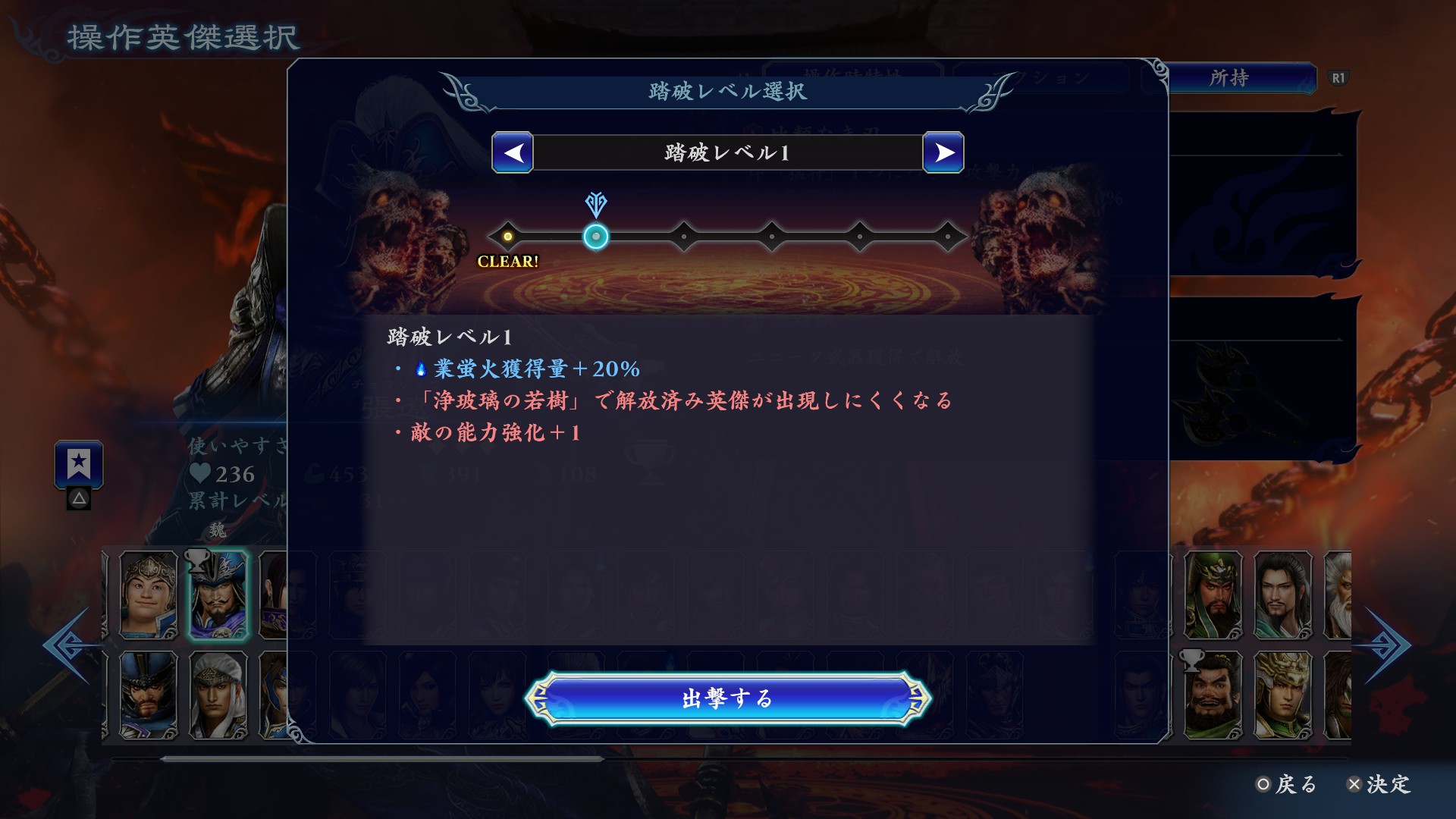

たぶん10時間くらいあればクリアできるようになっていると思います。ただ、ローグライトらしくクリア後に「踏破レベル」という高難度モードが出現します。最高難度の「踏破レベル5」をクリアするためには、けっこうプレイしていかないといけないようにはしています。

──高難度モードではどういった点が変化するのでしょうか?

平田氏:

単純に敵が強くなり、通常モードだと3択で選べるステージの選択肢が2択になったりします。あとは、通常モードだといわゆる「ザコ敵」しか歩いていないステージに1面のボスが歩いていたり……(笑)。

本作は「魂結の間」と呼ばれるシステムで、使用できる英傑をどんどんと解放していけるようになっているのですが、デフォルト難度だとステージごとの選択肢に「すでに解放されている英傑を優先して出現させる」という仕様があるんです。

一方、高難度モードにはその仕様がありません。解放していない英傑が出現すると「印はもらえるけど仲間にはできない」といった状況になるんですね。

──100体すべてを解放していない状態で高難度モードを遊ぶと、使いづらい選択肢が出てくるようになるのですね。

平田氏:

ですので、どんどんとプレイ回数を重ねて英傑を解放していってほしいです。あと、けっこう気になっているのは、実際に遊んでいただいた方が本作を難しいと感じるのか、優しいと感じるのかです。

あとは、操作するキャラクターによっても変わってきますね。たとえば、序盤に解放されているキャラクターのなかでは、関羽がとても強いんです。もともとの特性が強いことにくわえアクションも強力で。そのため、関羽でプレイしたらクリアできたけど別のキャラクターを試してみたら難しく感じるようなことはあるかもしれません。

今回100体のキャラを揃えるにあたって、「俺はこのキャラでなんとかしたい」という選択肢を与えてあげたいと思ったんです。たとえば「俺はこのキャラが好きだけどパラメーターが不遇だから難しい」という状態だったら、どうしてもネガティブな気持ちになってしまいますよね。

なので、本作では「累計レベル」という仕様が入っています。毎回のプレイごとにキャラクターのレベルはリセットされるのですが、そこで手に入れたレベルをキャラごとに累積して、ステータスが恒久的にアップするといったものなんです。「累積レベル」をカンストさせれば、すべてのキャラクターで攻撃力・防御力がカンストするようになっています。

──最後に本作をすでに遊ばれている方や本作が気になっている方にひと言お願いします。

平田氏:

『無双アビス』のキャッチコピーは「地獄に、沼れ。」としているのですが、そこにはこれまでの『無双』シリーズにはなかった中毒性やリプレイ性を持たせたいという思いを込めました。

ローグライトの「ライトさ」を意識してはいますが、無限の戦略性を楽しめるゲームになっているという自信を持っています。

なので、自分の最強ビルドを生み出して何回も挑戦していくようなチャレンジ精神を持った方だったり、一方で1日30分や1時間でも少しずつ長く付き合えるゲームがほしかったという方に、ぜひ手に取ってほしいと思います。

このあとも定期的な無償アップデートを重ねていく予定なので、そこも楽しみにしていただけたら。直近だと、2月中に『真・三國無双7』の晋に所属するキャラクターを追加する予定です。

──すでに100体もいるのに、さらにキャラクターが増えるんですか!?

平田氏:

はい(笑)。追加予定の晋によって広がるシナジーもあると思います。「あんまり強くないな」と思っていたキャラクターが、それによって「こいつを使うことになるとは……!」といったこともあるかもしれませんね。

プレイしていただいて、「ここがよくなったらもっと楽しめそう」といった声をいただければ、今後のアップデートの指針にもなるので、ぜひご意見をいただけますとありがたいです。(了)

『無双』シリーズのアクションに、ローグライトの中毒性を取り入れることで「究極の爽快感」を目指したという『無双アビス』。ゲーム性という意味においても新鮮な楽しさを感じる作品になっているが、本作がもたらす価値はそれだけではないと思う。

ゲーム開発の規模が大きくなり、新作タイトルの開発には膨大な人数が数年単位を費やすことが当たり前になっている昨今。もちろん、大作ゲームからは大作ゲームからしか得られない感動や驚きもあるが、コーエーテクモから『無双アビス』のようなコンパクトに楽しめる作品が発表されることは、ゲーム業界としても新たな可能性を切り開くきっかけとなるのではないだろうか。

印象的だったのは、コーエーテクモ社内のプレイテストを経たことで、本作に「戦闘力」や「おすすめ編成」といった、ローグライト初心者向けの機能が追加されたこと。実際にプレイしてみると、これらの機能はかなり便利で親切な仕様となっているのだが、「ローグライトを気軽に幅広く体験してもらいたい」という平田氏の思いに「『無双』シリーズとしても楽しめる作品であってほしい」というコーエーテクモの精神が合致した結果のように感じた。

『無双』ファンにも「ローグライト」ファンにも手に取ってほしい『無双アビス』は、PlayStation5、PlayStation4、Nintendo Switch、Xbox SeriesX|S、PC(Steam)向けに発売中だ。