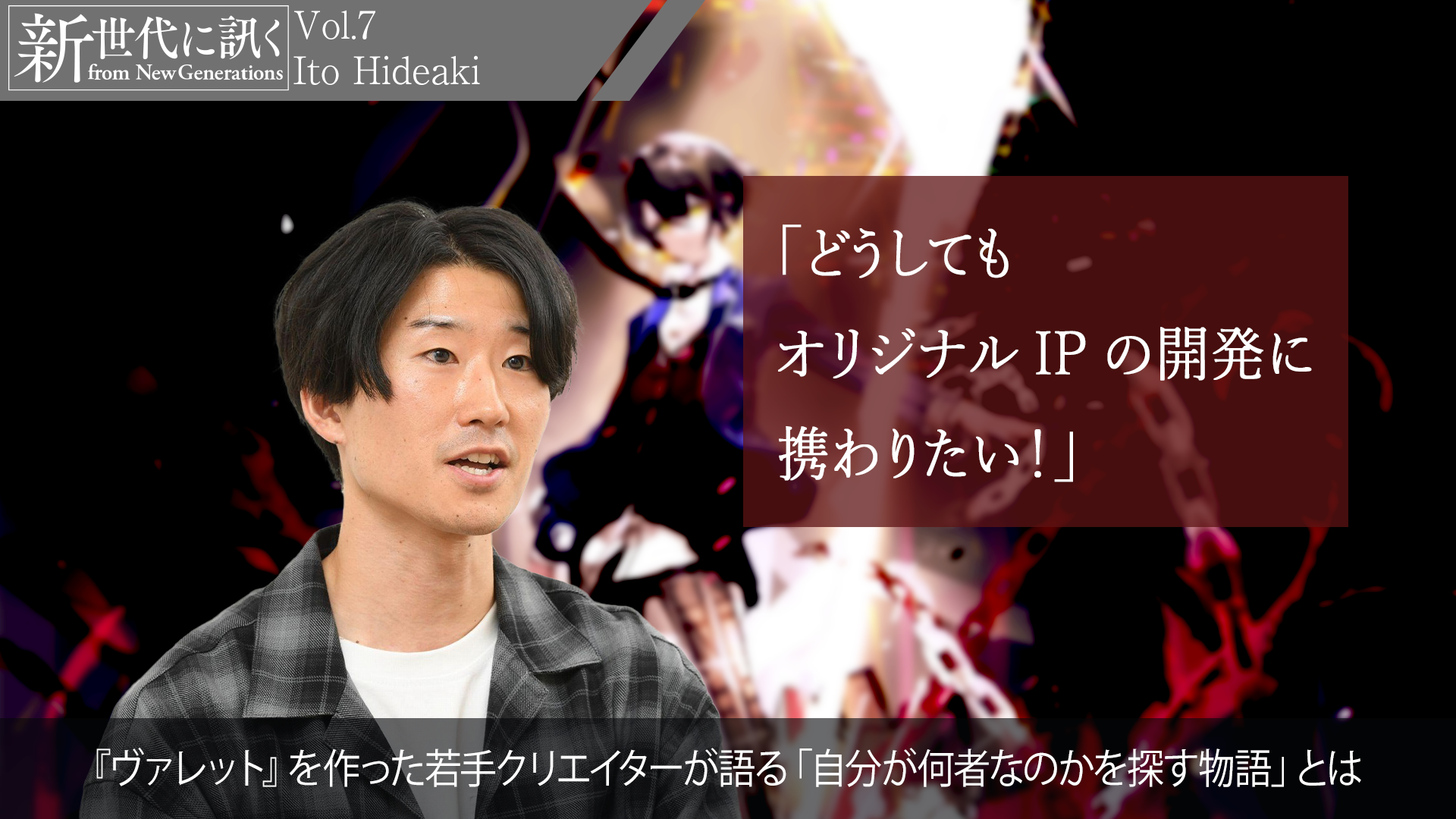

積年の夢が叶い、ついに新規タイトルの開発を任される

──それでは、本題となる『ヴァレット』のほうに話を移らせていただきます。伊藤さんは本作では、プロデューサーでありながら、ディレクションも担当されているんですよね。

伊藤氏:

シナリオを書きながらプロデュースして、ディレクションもして、プロジェクトマネージャー的なこともやって……。要するに、“何でも屋”ですね。

──ちなみに、これまでフリューで活躍されてきた林さんや磯部さんといった方々も、『モナーク』や『レナティス』で同じようなスタイルだったんですか?

伊藤氏:

そうですね。林さんと僕はレベルが違うので“同じような”というのはおこがましいですが、クリエイターとしての方向性は近いかなと思います。

──林さんがゲームとしての方向性をある程度決めてから、伊藤さんがチームに合流されたのですか?

伊藤氏:

そうですね。

ゲームの軸となる部分を林さんと私で一緒に考えていき、ほぼほぼ固まった段階で、林さんから任せていただけた感じです。なので、林さんは途中からアドバイザー的なポジションに移行して、僕が実務全般を主導するようになりました。

──ついに積年の夢が叶ったわけですね。でも、林さんからプロジェクトを任されて大変だったのでは?

伊藤氏:

林さんの席は社内で僕の隣だったんですよ。

だから『ヴァレット』で気になったことがあれば、気軽にアドバイスを受けられましたし、それほど不安ではなかったです。いろいろなことを教えてもらいましたし、林さんがどう思っているかは別として、僕は勝手に弟子だと思っています。

でも……。その後に、林さんはフリューを退職されてしまうんですよ。

──えぇっ。

伊藤氏:

林さんは普段から猛烈に生きている方なんですが、いつもの出力から少し落ちて、らしくない時期があったんです。それとなく、「どこかのタイミングで辞めるんだろうな」と薄々感じていましたが、いざ直面してものすごく不安になりました。

──一緒に立ち上げたようなものでしょうし、「完成まで見届けてくれないの?」って思いますよね。

伊藤氏:

でも、この経験を経て『ヴァレット』を背負う覚悟が決まりました。

それに、いまの林さんはアライアンス・アーツにいらっしゃいますが、その気になれば今でもコミュニケーションが取れますし、色々なアドバイスも随時いただいてます。なので、そんなに“離れている”感覚はありませんね。

──伊藤さんが、師匠の林さんから受けた一番の教えは何でしょう?

伊藤氏:

あえて言うなら、プロデューサーとして、ゲームコンセプトに一貫性を持つことですね。シナリオからシステムから、なにからなにまでコンセプトをぶらさずに、それをどういった形でプレイヤーに届けて体験してもらうか。

こういったことを直接言われたわけではないのですが、林さんの仕事の進め方や背中を見ながら学ばせてもらいました。

『モナーク』の魂を受け継ぎ、より幅広い層に刺さるゲームに

──伊藤さんは紆余曲折ありつつ、ついに念願叶ってオリジナルIPの開発を主導されます。その『ヴァレット』について、基本コンセプトから聞かせていただけますか。

伊藤氏:

プロジェクトの立ち上げのきっかけから話すと、林さんが手がけた『モナーク』が好評で、その魂を受け継ぐ次の作品を作る、というところから始まりました。なので、『モナーク』の経験者が楽しんでもらうにはどうしたらいいか、というのを林さんと一緒に考えていきました。

──『モナーク』の反響はどういったものでしたか?

伊藤氏:

シナリオやキャラクターデザイン、楽曲などを含む世界観全般は大きな支持を集めました。一方で、キャラクターのモデリングやUIには課題が残っていました。

ですので『ヴァレット』では、『モナーク』の世界観を受け継ぎつつ、キャラクターモデルやUIを強化することが早い段階で決まったんです。

──『モナーク』は若いゲーマーに刺さったイメージが漠然とあります。実際のユーザー層はどうでしたか?

伊藤氏:

シナリオや世界観に関しては、20代~30代といった若い方たちに共感していただけました。

また、『真・女神転生if…』【※】をリスペクトしていたこともあり、そのダークで理不尽な世界観が、昔からのファンである40代や50代のかたにも刺さったと思います。

弊社のタイトルのなかでは、幅広い世代に楽しんでいただけたと分析しています。

※『真・女神転生if…』:

アトラスが1994年に発売した、人気RPGシリーズの派生作。従来シリーズと大きく変わり学園が舞台となっていた

──それらを踏まえて、『ヴァレット』ではどのように?

伊藤氏:

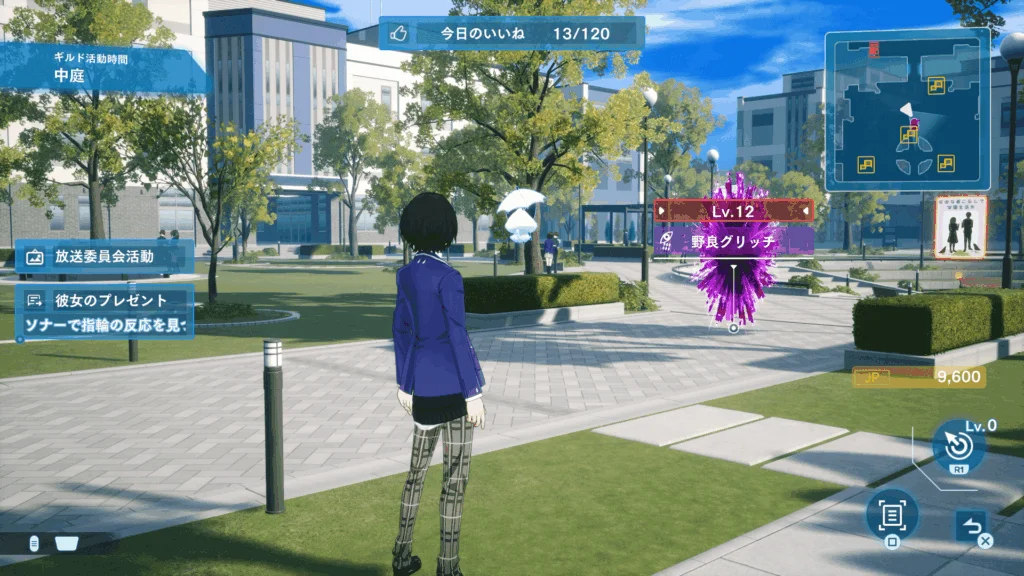

『モナーク』のダークで理不尽な世界観は、年配の人は満足できても、若い人には届かないこともあります。なので『ヴァレット』では、より幅広い年代に触れてもらえるゲームにする必要がありました。そのためにどうするか、というのが、僕が林さんから最初に出されたミッションでしたね。

そうして、キャラクターとのコミュニケーション要素や“学園モノ”といった、若い人に刺さる要素を肉付けしていったんです。

──ジャンルがRPGに決まったのもこの時ですか?

伊藤氏:

はい。『モナーク』のような硬派なシミュレーションだと、若い世代のライトユーザーは敬遠されてしまうこともあるので。当初はアクションゲームなども視野に入れていたのですが、いろいろと議論した結果、RPGに落ち着きました。

『ヴァレット』は自分が何者なのかを探す物語

──『ヴァレット』で骨子として置いたテーマは何でしょうか?

伊藤氏:

『モナーク』のテーマは「エゴを貫く」で、自分らしさをブレずに貫く物語でした。つまり『モナーク』の主人公は、“自分らしさ・自分が何者なのか”がすでに見つかっています。

それに対し『ヴァレット』の主人公は、“自分らしさ・自分が何者なのか”が分かっておらず、それを探し求める物語となっています。つまり「エゴを貫く」ではなく、「エゴを探す」物語なんです。これが、今回の『ヴァレット』におけるメインテーマとなっています。

──その「エゴを探す」テーマは、ゲーム内でどのようなシステムで反映されているのでしょうか。

伊藤氏:

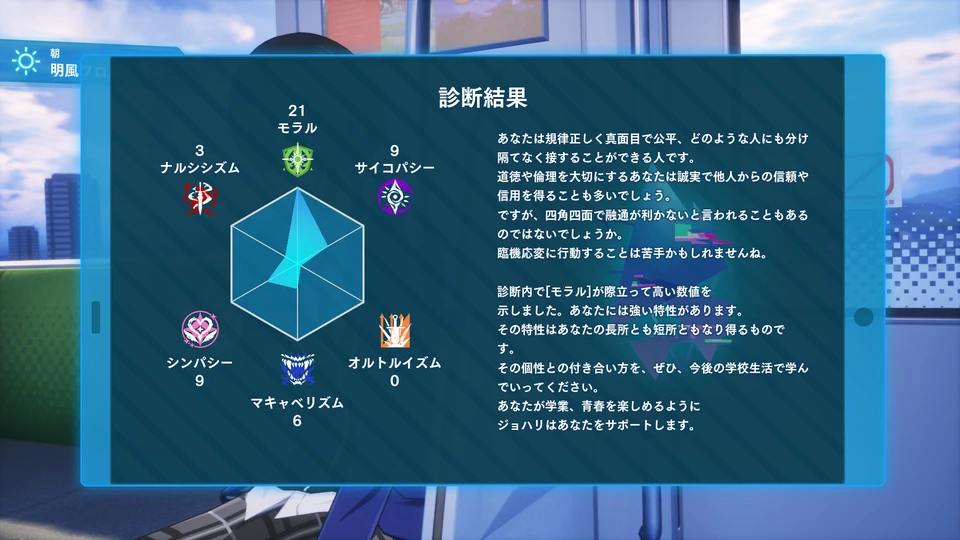

一例を挙げると『ヴァレット』には、心理テストを行うことで、

また、心理テストの回答に応じて、「モラル、ナルシシズム、サイコパシー、シンパシー、マキャベリズム、オルトルイズム」という6種類のパラメータが増減し、ゲーム内のさまざまな選択肢が変化します。

おおまかに言えば、主人公のタイプが「善」「悪」のようになるイメージですね。

──『女神転生』シリーズにおける、「ロウ、ニュートラル、カオス」のようなイメージでしょうか?

伊藤氏:

近しいイメージですね。

このトライアドを通じて、遊び手たるプレイヤー自身がどういう性質を持っているのかを確かめられるんです。こういった体験を届けられるのが、『ヴァレット』の一番のテーマであり、個人的な推しポイントですね。

──どういった経緯で、トライアドのシステムを作り上げたのでしょうか?

伊藤氏:

世に出回っている多くのRPGは勧善懲悪のストーリーで、主人公も基本的に「良いやつ」ですよね。僕はそれが好きではなかった。「べつに悪い主人公がいてもいいんじゃないの?」と、つねづね思っていたんです。

世間的に“正義”と認知されているものは、本当に良いものなのか。

“悪”とされるものは、本当に悪いことなのか。

このテーマを突き詰めるべく、主人公の属性を表すものとしてトライアドのシステムを考えました。

──伊藤さんが学生の頃からこだわっていた、「正義と悪」にも通じるお話ですね。

伊藤氏:

トライアドの値によっては、ゲーム内で“悪い”選択肢も登場しますし、主人公がそれを選んだ先のストーリーもしっかり用意しています。

だから、『ヴァレット』で遊ぶときは、己の直感に従って進めてほしいです。そうすることで、ゲームをプレイしながら、あるいはゲームを終えて振り返ったときに、「自分はこんな人間だったんだな」と感じていただけると思うんですよ。

──ゲームの開始時に自己診断を行うゲームは多いですけど、『ヴァレット』ではゲームプレイ全体を通して自己診断ができると。

伊藤氏:

あ、それと、『ヴァレット/VARLET』というタイトル名にも、このテーマが込められているんですよ。

──それはどういう意味ですか?

伊藤氏:

「varlet」という言葉には、両極端な2つの意味があるんです。

フランス語のvarletは、騎士に仕える若い見習いや従者という意味で、「正義」寄りの言葉です。

ところが英語のvarletは、“ならず者”という意味で、「悪」寄りの言葉なんです。

このように両極端な意味を併せ持つvarletは、正義と悪のあいだで揺れ動く本作のメインテーマにぴったりだと思ったんです。