電車での帰り道のシーンにエモさを込める

──先ほどおっしゃっていた“学園モノ”の部分についても、詳しく聞かせていただけますか。

伊藤氏:

『モナーク』と『ヴァレット』の世界は地続きになっています。『モナーク』は学園モノだったので、『ヴァレット』でも自然に受け継がれました。

そのうえで、『モナーク』よりも多くの人たちに遊んでもらう必要がありました。そこで、「学園モノ=青春!」ということで、学園生活での青春を思いっきり楽しめるようにしています。

──具体的にはどのようなゲームシステムとなっているのでしょうか。

伊藤氏:

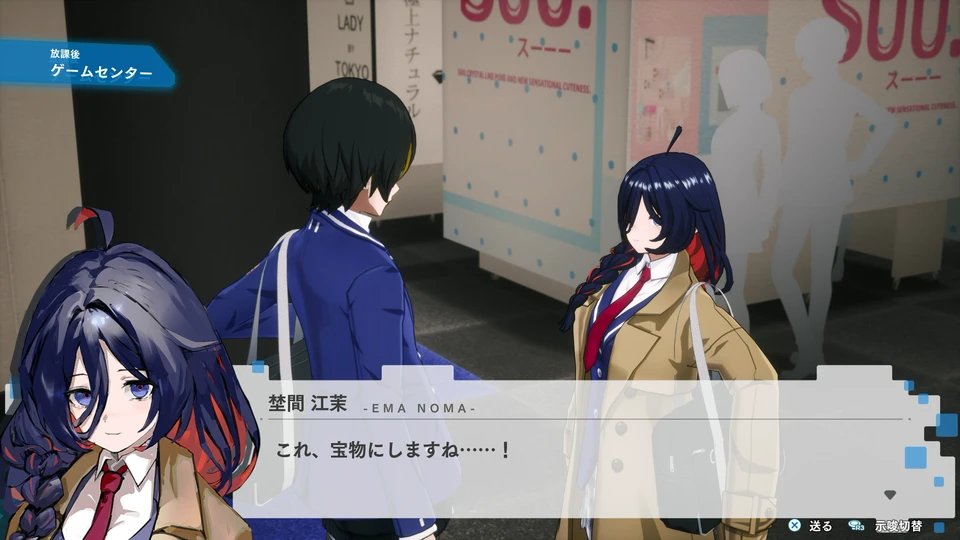

主人公は「SSS」という名前のボランティア部のような部活動に所属していています。そこでの活動を通じて、学校内のトラブルを解決したり、生徒からの悩み相談を受けたりするんですが、それだけではありません。

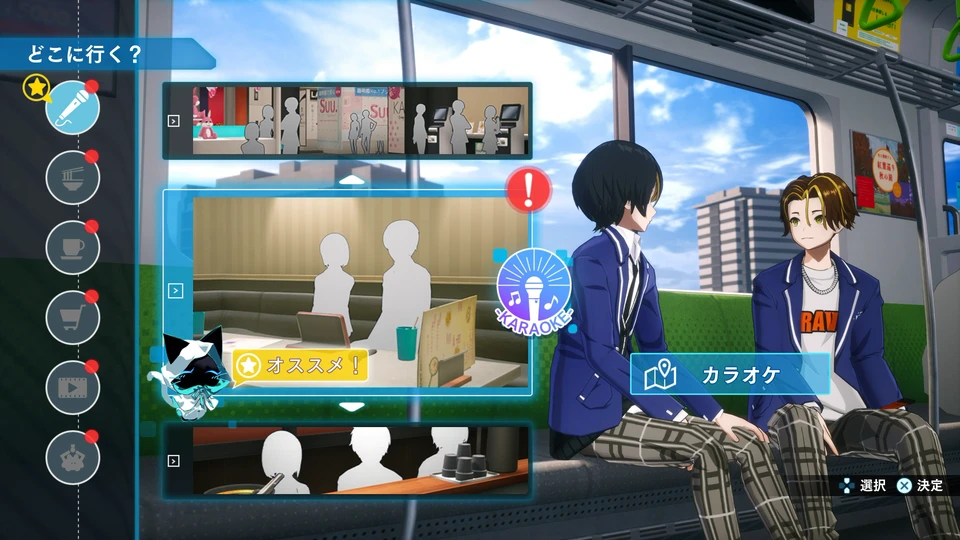

放課後にメンバーと一緒に電車で帰ったり、その途中でゲームセンターやダーツに行ったり、一緒にカラオケをしたりと、高校生の日常にある「青春」をひとつひとつ楽しめるんです。また、そうやって仲良くなったメンバーとのあいだで個別のストーリーが展開されるほか、場合によってはパートナーにもなれます。

──RPGでありながら、恋愛シミュレーションのような楽しみ方もできると。

伊藤氏:

『ヴァレット』では小説家の三雲岳斗先生にシナリオやキャラクター設定を作っていただいたのですが、“彼らが学園生活を送っていたら、どういう行動をするのか?”を徹底的に突き詰めています。

開発チームのメンバーのなかには、恋愛シミュレーションの経験者もいましたので、「とことんキャラクターを好きになってもらおう!」と、皆ノリノリでアイデアを出し合いましたね。

──個人的には、PVで紹介されていた電車のシーンが特に印象に残りました。システム的には、べつに描かなくてもいい部分だと思ったんですが、ああいった形で丁寧に描かれるのは珍しいですよね。

伊藤氏:

『ヴァレット』のコンセプトを決めるとき、林さんと「青春って何だろう?」とずっと話してたんですよ。そのなかで、「俺たち、青春らしい青春を送ってこなかったけど、女の子と一緒に電車で帰るのってエモかったよね」と盛り上がったんです。

僕自身の経験を振り返っても、女の子と一緒に帰るような世界線ではなかったけど、電車のなかで友達と交わした他愛もない話が、いま振り返るとかけがえのない時間だったなと。そういった部分って、意外とゲーム内で表現されていないかも? と思ったんです。

──なるほど、確かにそうですね。

伊藤氏:

開発チームに相談してみると、モデラーさんやライターさんも共感してくれて、トントン拍子に進みました。なんなら、開発作業がもっともスムーズに進んだのが電車のシーンだったかもしれないです(笑)。

カメラワークや電車内に差し込む夕日のライティングなどにもこだわっていて、あの頃の雰囲気が感じられると思いますよ。

──登場するキャラクターも、みんな個性的かつ魅力的ですよね。

伊藤氏:

そこも頑張りました。

SSSの仲間になるメンバーだけでなく、敵の主要キャラクターもなんですが、それぞれ承認欲求などの悩みを抱えているんです。これは現代を生きる学生らしい部分で、とくに若いプレイヤーにとっても身近で、共感していただけるものになっていると思います。

──しかも、キャラクターごとにテーマソングが用意されているんですよね。

伊藤氏:

これにも、ちゃんとした理由があるんです。

というのも、テーマソングが用意されているようなキャラクターは、仲良くなると学校の帰り道にカラオケに寄って、これらの曲を歌ってくれるんですよ。

──カラオケ! キャラクターを演じる声優さんが歌われているんですか?

伊藤氏:

ええ、そうなんですよ。

普段はボカロ楽曲を作られているコンポーザーさんにお願いをしたのですが、キャラクターらしさを深く理解してくださっていて、本当にスゴいと思いました。

依頼をした僕としても、いただいたサンプルを最初に聴いた瞬間、「うわあ、あのキャラの曲だ!」と、ゾワっとしました。

歌唱の難易度が高い曲が多く、歌唱収録に不安はあったのですが、声優の皆さんがめちゃくちゃお上手でまったく杞憂でしたね。

協力会社と密なるコミュニケーションを行い、同じゴールを見据える

──バトルシステムに関しては、どのようなものになっていますか。

伊藤氏:

先ほども話したとおり、『ヴァレット』ではプレイヤーの間口を広げたいという考えがあって、バトルもシンプルにしようという考えが最初にありました。

でも、『モナーク』をプレイされた方にとっては、あの戦略性の高いバトルを期待する人もいるでしょう。そういったことを開発会社のアクリアさんと話すうちに、すばらしいアイデアを出してくださったんです。

ちなみにアクリアさんとは、フリューがオリジナルIPに力を入れ始めた頃からお世話になっています。そのころの代表作である『カリギュラ』に搭載された、「イマジナリーチェイン」【※】に着想を得た、新しいバトルシステムです。

※イマジナリーチェイン:

ターン制バトルでありながら、プレイヤーが選択した行動が成功した場合の“未来の空想”を事前に確認でき、それをもとに戦略を組み立てるバトルシステム

──それはどういったシステムなのでしょうか。

伊藤氏:

敵味方のキャラの行動順がタイムラインで表示されていて、これを見ながら自分たちのコンボをつなげたり、敵の攻撃をキャンセルさせたりできます。ここまでならイマジナリーチェインをよりシンプルにした形になるのですが、『ヴァレット』ではトライアドのシステムも関わっています。

というのも、主人公はトライアドのパラメータに応じてパッシブスキルが変化するうえ、「先導者」と「支配者」という、2パターンのバトルスタイルで戦えます。『カリギュラ』や『モナーク』とはひとあじ違った、戦略的なバトルを楽しめますよ。

──アクリアさんの名前が出ましたが、伊藤さんはプロジェクトマネージャーとして、どのようにチームをまとめられたのですか?

伊藤氏:

チームをまとめたというより、今回は幸いなことに、開発ディレクターさんとのあいだで、ゲームに対するビジョンがかなり合致していたんです。

打ち合わせの最中も、向こうから「いや、伊藤さんが求めているのは、たぶんこれじゃないですよね。こっちですよね?」など、僕の考えを先読みしてくれることが多く、阿吽の呼吸のように進められました。

──開発会社とのコミュニケーションも良好だったと。

伊藤氏:

言葉で適切に表現するのが難しいのですが、外部の開発会社さんと一緒に仕事をするときに、“外注”という形になってしまい、変な形での上下関係になってしまうプロジェクトが往々にしてあります。でも、僕はそういう関係にはしたくなかった。

ゲームを良くするためには、パブリッシャの顔色をうかがう必要もないですし、むしろお互いに殴り合いの喧嘩ができるくらいの方がいい。だから今回の『ヴァレット』でも、お互いに良いところだけでなく悪いところも含めて、積極的に意見を出し合える環境を目指しました。

──フリューから離れた後の、さまざまな経験が大いに役立ってそうですね。

伊藤氏:

カプコンでのプロジェクトマネージャーの経験は、とくに活かせたと思います。

開発チームの皆さんも、「伊藤がそこまで言うならやってやるか」というくらいの気持ちで対応していただけたのかな……。だとすれば嬉しいですね。

なので、今回の『ヴァレット』のプロジェクトを経て、僕は開発チームと一緒に作業を進めたいタイプなんだとあらためて気付かされました。その点において、今回の開発チームとの関係は非常に良好で、同じゴールを見据えて取り組めたのは大変に光栄でした。

若手クリエイターを育成するフリューの企業文化

──伊藤さんはフリューから一度出て、さまざまな経験をされた後に再び戻られて、『ヴァレット』を完成させました。そんな伊藤さんから見た“フリューの強み”について、聞かせていただけますか。

伊藤氏:

僕の経験則でいうと、「プロデューサーやディレクターのやりたいことが実現できる環境」だと思います。

『ヴァレット』を手がけるにあたり、開発会社のアクリアさん、小説家の三雲岳斗先生、楽曲を提供してくださるコンポーザーさんやボカロPさん、3Dモデラーさんなどなど、たくさんの方たちにお声がけをしました。

そういった方々との出会いに恵まれ、皆さんの最高の出力をまとめあげた……、と言ったら偉そうに聞こえるかもですが、皆さんが本当に良いものを作ってくださったおかげで、完成度の高い作品に仕上げることができました。

つまり、うまくいけば、たとえ僕のような若造でも、自分が思い描いたゲームを作り上げられる。一人では決してできない仕事ができる。ゲーム会社は数多くあれど、こういったチャンスをつかめる会社って、あまりないと思います。

──冒頭でも伝えましたが、フリューのクリエイターは皆さんお若いです。ゲーム業界内を見渡しても、30代前半でこの規模の新規IPのプロデューサーやディレクターを任せられる会社は、なかなかないと思います。

伊藤氏:

『ヴァレット』のテーマは、自分のエゴを探すことだと先ほど話しましたが。

ですが作り手としては、私を含めた「皆さんのエゴが凝縮された作品」のように感じています。

皆さんは、それぞれ強いこだわりを持ってゲーム制作に関わっていて、そういったなか僕が運良くプロデューサーとしてやらせていただいて、いろんな人のこだわりをまとめあげて、形にして世に出すことができた。

フリューに戻ってきてからの3年間は、本当に良い時間を過ごさせてもらっていると思いますね。

──『カリギュラ』の山中さん(※山中拓也氏)、『モナーク』

伊藤氏:

そうですね。『ヴァレット』の開発中は、礒部さんや林さんや、そのほかにもいろいろな方に相談をして、アドバイスをもらって勉強をさせていただいてます。開発環境としてはかなり恵まれていると思います。

しかも、『モナーク』のフィードバックを受けて『ヴァレット』を作ったわけですが、その先も準備しています。フリューの物作りのクオリティは、タイトルを重ねるごとに上がってきているのかなと。

クリエイターの布陣が揃ってきた実感もありますし、こういった活動を続けて、「フリューからは面白いゲームが出てきそうだ」といった印象を、ゲーマー間で広く定着させたいですね。

偉大なクリエイターの先輩たちを追い抜くことが僕たちの世代の責務

──今年発売されたRPGでは『エクスペディション33』が大きな話題となりましたが、あの作品でディレクターを務めたギヨーム・ブロッシュ氏は、伊藤さんと同じ33歳です。こういった新世代のゲーム制作者や、ゲーム制作者の世代交代については、どのように捉えていらっしゃいますか?

伊藤氏:

僕たちは、ゲーム開発の偉大な先輩たちが苦心して作り上げた名作の数々を、子供の頃にプレイして育ちました。そうやって育った僕たちが、ゲーム開発に携わるようになったいま、先輩たちを追い抜いていかなければならないと思っています。

──それでは最後に、『モナーク』のファンで『ヴァレット』を楽しみにしている人や、このインタビュー記事で新たに興味を持ってくれた人たちに向けて、メッセージをお願いします。

伊藤氏:

このゲームの主人公は善人にも悪人にもなれます。それを決めるのはプレイヤー自身であり、また、どちらが正しいなど押しつけるつもりは一切ありません。

なので、このゲームを通じて自分らしさや、自分が何者なのかを体験していただけます。

ゲームプレイを通じて、「もしかしたら自分はこういう人なのかも?」と、考えるきっかけになれば何より嬉しです。もしご興味を持たれたら、ぜひ『ヴァレット』をプレイしてください!

──本日はありがとうございました。

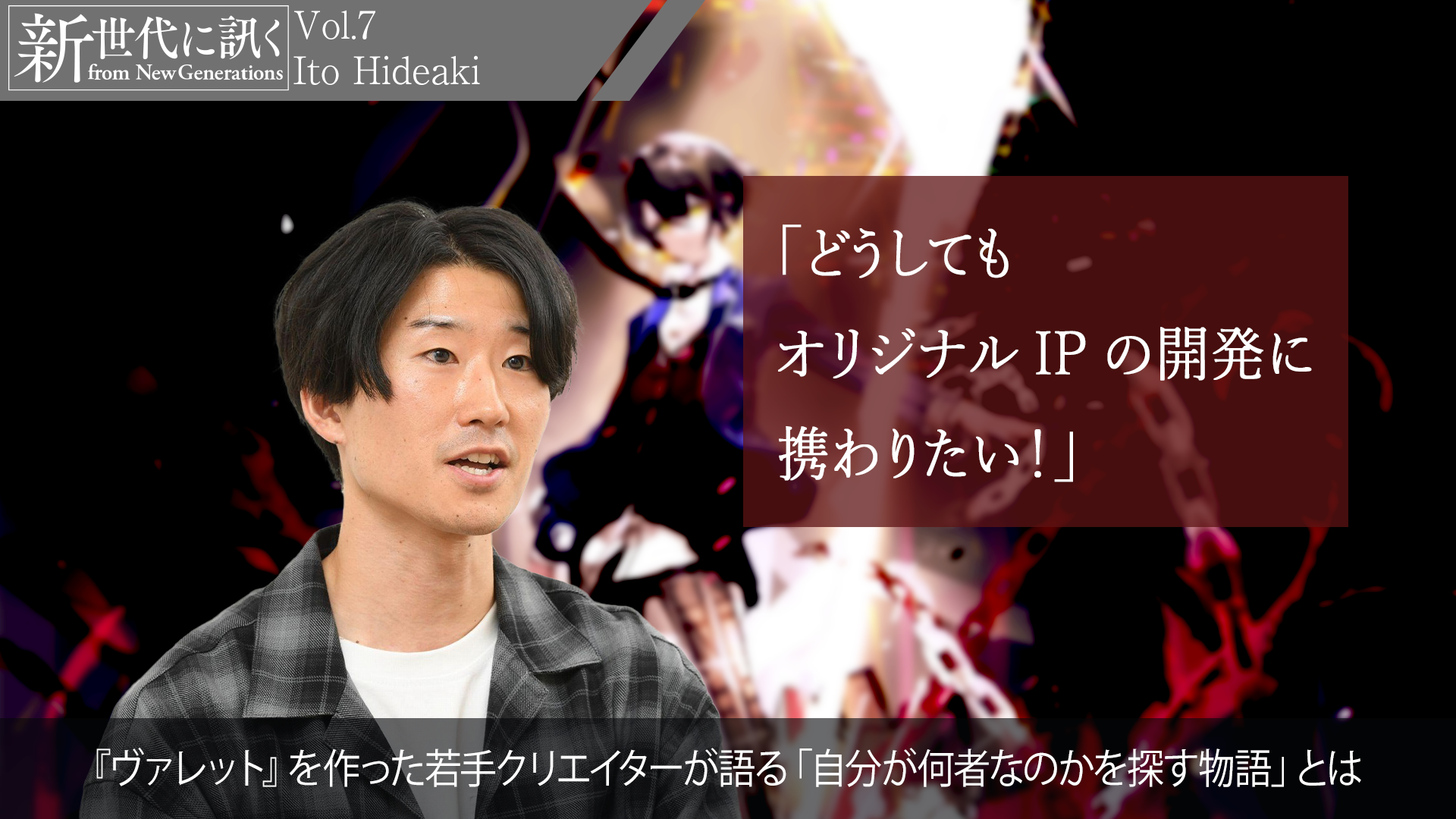

「もう二度とシナリオを書かない方がいい」と宣告された学生時代。自信満々だった若き日の自分が打ち砕かれ、ゲームクリエイターとしての未熟さを痛感した日々。

そして、さまざまな経験を経てフリューに戻った伊藤氏は、ついに念願のオリジナルIP開発を任された。

彼のクリエイターとしての旅路は、まさに『ヴァレット/VARLET』のテーマである「自分が何者なのかを探す物語」そのものだったと言えるのかもしれない。

かつては一人で突き進もうとしていた彼が、多くのクリエイターの力を借り、チームとして最高の結果を追求する姿勢へと変化したように、『ヴァレット』もまた、主人公が「善人にも悪人にもなれる」という選択を通じて、自分自身と向き合うことを促す。

このゲームは、伊藤氏が過去に抱えていた「正義と悪」への問い、そしてゲームクリエイターとしてのあるべき姿を模索した末にたどり着いた、自己探求が結実したひとつの結論と言えるだろう。

そして、その魂は、現代の若者たちが抱える「自分が何者なのか」という普遍的な悩みに、ひとつの答えを提示してくれるはずだ。

偉大な先輩たちの背中を追い、そしてやがて追い抜くことが自分たちの世代の責務だと語る伊藤氏。彼の新たな旅路は、いま『ヴァレット』を手に取るすべてのプレイヤーと共に、まだ始まったばかりである。