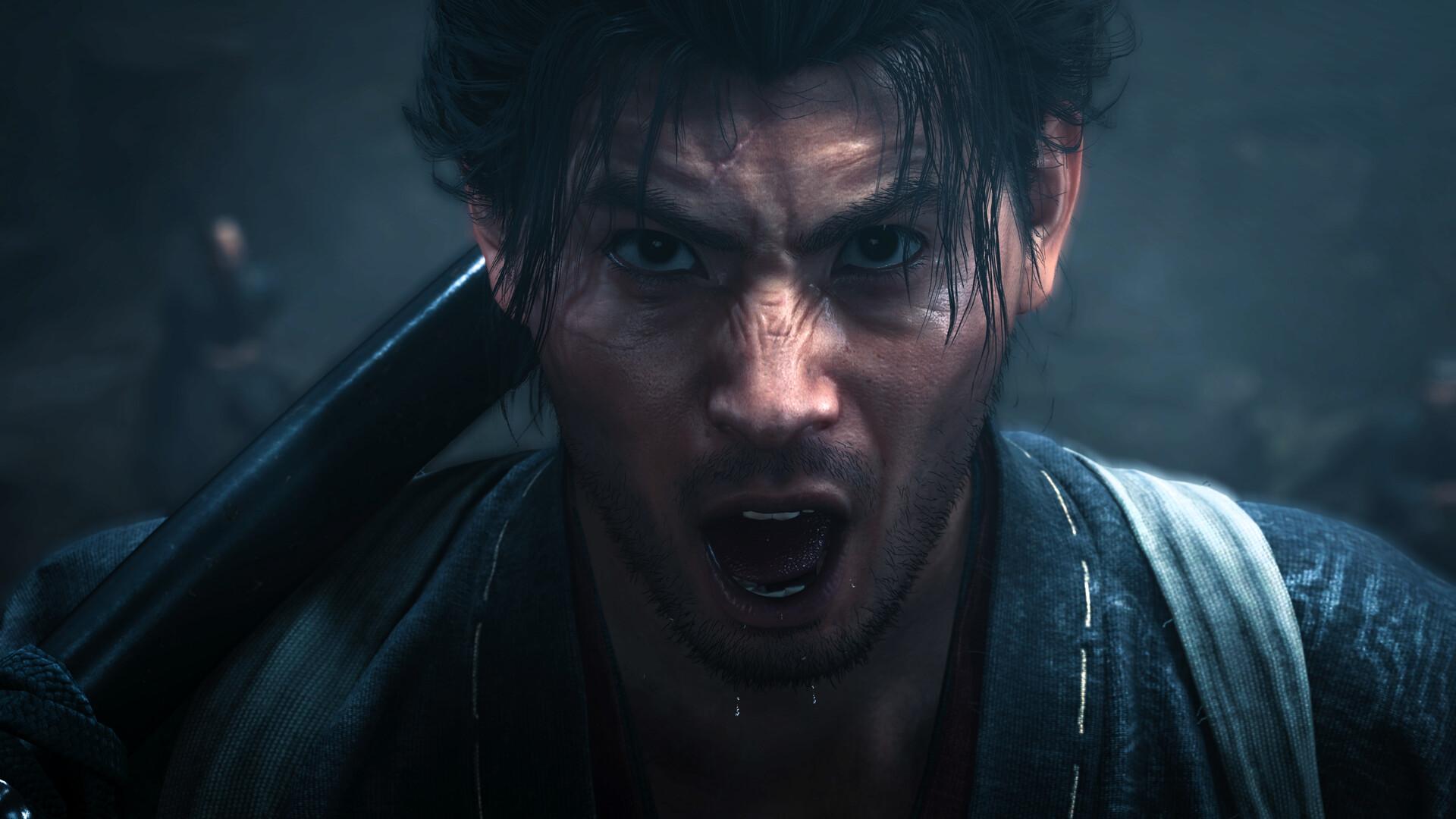

約20年の時を経て、『鬼武者』シリーズの最新作『鬼武者 Way of the Sword』が、2026年に発売を予定している。同作は昭和時代劇の名優・三船敏郎を主人公である武蔵のモデルに起用し、荒々しい侍の戦いを描くアクションゲームだ。

本作ではこれまでの「一閃」に加え、新たに「崩し一閃」などのアクションも備えて、初心者プレイヤーであってもシリーズおなじみの「バッサリ感」を体験できるようになっているというのが大きな謳い文句のひとつ。

そして本作は、「死にゲー」にするつもりはないということが語られていることもポイントだ。高難度のアクションゲームが人気を集める昨今だが、本作の開発陣が目指したのは、あくまで「最後まで遊びきれる剣戟ゲーム」だという。

とはいっても、ただ単に「易しい」ゲームを作ろうとしているわけではない。今回はそうした「死にゲー」にはしないという『鬼武者』最新作について、gamescom2025の会場でディレクターの二瓶賢氏(以下、二瓶氏)と、プロデューサーの門脇章人氏(以下、門脇氏)にお話を伺ってきた。

おふたりが語ったのは「理不尽に難しくはしないが、単に簡単にするつもりもない」という、『鬼武者』の繊細な難易度設定だ。本作は、ゴリ押ししようとすれば「受け流し」で待ったもかけるなど、一筋縄ではいかないゲームシステムとなっているそうだ。

アクションゲームなので、最初のうちは当然負けてしまうこともある。だが、そこから巻き返せる仕組みを作っていきたい──。そんな、まさに“絶妙”な体験を構築すべく、開発の現場で取り組まれていることについて聞くことができたので、最後までお読みいただければ幸いである。

なお、同作は本会場にて初めてデモ版を出展した。弊誌では先行してそのプレイレポートもお届けしているので、こちらもあわせてチェックしてほしい。

難易度のせいで途中で投げてしまう「死にゲー」にはしたくない。けど、誰でも簡単にクリアできるものにするつもりもない

──過去のインタビューでは、本作をいわゆる「死にゲー」にするつもりはないというお話がありました。これは“ゲームっていうものは難しい=面白い、というわけではないよね”というお考えのもとの方向性なのでしょうか?

二瓶氏:

『鬼武者』がアクションゲームであるっていうところはもちろん大事にしているんですが、ゲームの面白さっていうのは、例えば話の筋だったり、キャラクターや世界観であったり、全てをひっくるめたものだとは思っています。

なので、「死にゲー」にはしないよっていう話の意図としては「最後まで楽しんでくれるものを作りたい」というのが一番です。難易度のせいで途中で投げてしまうようなものにはしたくないんです。

門脇氏:

最近のゲームは結構いい値段しますから、買っていただくからには、作品全体を最後まで楽しんでもらえるようにしたいんですよね。「こんなんクリアできるか」って、心が折れてコントローラーを投げちゃうようにはしたくない。

でもそれは一方で、「簡単にクリアできるようにしよう」ということでは全然ないんです。最近では「死にゲー」という言葉もかなり一般化されましたけど、言ってしまえばアクションゲームは全部「死にゲー」なんですよね。死んで、やられて覚えていくっていうのがアクションゲームですから。

なので、そういう意味では今回の『鬼武者』も普通に、絶対に死にます。今作ではアクション重視の「剣戟」モードに加えて、お話を楽しんでもらえる「活劇」といったモードもあるんですが、そちらでもやっぱり何度もやられちゃうと思います。

──ゲームの難易度に関して、「剣戟」はアクション重視の少し難しいモード、「活劇」はストーリー重視の少し易しいモードになっていると思います。UIの補助がついて押すべきボタンが表示されて分かりやすくなる、といったことは「活劇」モードを試遊して分かったのですが、ほかにはどんな違いがありますか?

二瓶氏:

UIに補助表示がつく以外にも、敵の強さみたいなところにも難易度調整は入っていますね。たとえばボタン入力のタイミングなども、「活劇」のほうがやりやすくなっていたりします。

門脇氏:

ゲーム全体として、敵のパラメーターだけ下げて「易しい難易度にしました」みたいなことはやっていません。難易度設定の目的はあくまでアクションをやりやすくすることで、そのための丁寧な調整を心がけていますね。

先ほども言いましたが、「死にゲー」にはしないよ、というのは、誰でも簡単にクリアできるゲームにしたいということではないんですよね。全然負けずに最後までクリアできちゃうっていうのは、やっぱりアクションゲームの面白さとしては違うと思います。

何度も倒されてしまっても、そこからちゃんと勝って達成感を味わってもらえるような仕組みを、ゲーム内に作ってきているつもりです。

二瓶氏:

ただプレイしていて、テクニックだけではどうしても乗り越えられないようなステージも出てくるかと思います。なのでそうしたところをゲーム的な成長要素でカバーしていけるように考えています。成長することで新しいアクションが増えたりして、「戦いやすくなる」というのがコンセプトですね。

──武蔵が成長して、ステータスみたいなものであったり、新しい能力を獲得していける、といったような?

門脇氏:

攻撃力が上がったりというのもありますが、できることの幅を広げたり、技の効果時間が長くなったり、いろんなやり方を考えていますね。難易度みたいなもの以外でも、クリアしてもらうための工夫っていうものをたくさん用意してます。

──試遊体験中、敵の方からも受け流しを決められてしまって、武蔵がスキを突かれてしまうようなこともあったのですが、今作では敵の方もこういった受け流しなどを積極的に使ってくるバランスになってるんでしょうか?

二瓶氏:

やたらと敵が受け流しを使ってくるというわけではないのですが、プレイヤーが同じ攻撃をずっと続けていると、そういうことをしてきたりもしますね。ほかにも、ガードしてる敵を無理に攻めようとしたりすれば、受け流しなどを受けやすくなったりもしますね。

リアルな侍の所作の中に、ダイナミックなフィクションも入れて「斬る」ことの気持ち良さを実現

──最近では『鬼武者』シリーズ以外にもさまざまな「侍」をテーマにしたアクションゲームが出ています。そうした他作品と比べた時に、まさに本作のこだわりであったり、特徴みたいなものとして、どういった物を想定されていますか?

二瓶氏:

一番のポイントとしては、単にパリィだけして気持ちいいアクションじゃなくて、「斬る」ことの気持ちよさ、「一閃」の気持ち良さみたいなところは意識していますね。あとは刀と刀がぶつかり合う鋼の音なんかも、こだわっているポイントだったりしますね。

──確かに、今回のデモ版でも刀のぶつかる音がすごく小気味よく、臨場感があってとても印象的でした。

二瓶氏:

まさにその「音」も気持ち良くさせたいポイントなんですよね。ガードした時の音だったり、刀と刀がぶつかった時の音だったり、実際に切った時の音だったり。こうした効果音は、もう最初からずっとこだわって、気持ちよく感じられるように何度も変更したりしています。

もちろん全部の音を変えるのは困難なんですけど、こだわる個所をピンポイントに絞ってやっていますね。やっぱり『鬼武者』では刀のぶつかり合いはちゃんと大事にしたいし、切った音っていうのは大事にしたいんです。

──「一閃」の話なのですが、今作では「崩し一閃」というものが新たに加わって過去作よりも「一閃」を出しやすくなっていると思うのですが、従来のような「一閃」も出せるのでしょうか?

二瓶氏:

はい、ありますね! 「一閃」については最初のトレーラーの頃にもお見せしていたのですが、実はこれもいまのデモ版で体験できる「一閃」には変更点もあるんです。

見た目的にもそうなんですが、手触り感とかテンポ感も、より気持ちよくするように意識して改善を続けています。実はこれ、今回のインタビューで初めて言ったかもしれません(笑)。

門脇氏:

そうですね、ずっと作りながら宣伝しているので、一部はこれまでに紹介している内容と仕様が変わってる部分もあります。といっても、もちろん良くなっていると思います。気持ちいいものになってくれるように、ギリギリまで調整するつもりですから。

──こだわりの話が出たのであわせてお聞きしたいんですが、『Way of the Sword』における「侍」に対してどんなこだわりをお持ちですか? 「侍とは〇〇とみつけたり……」みたいなお話があれば、お聞きしたいです。

二瓶氏:

そうですね、なんだろう(笑)。

僕らがこだわっているポイントとしては「守破離」っていう言葉に集約できるかもしれません。

まず「剣とは何か」を知る。実際に真剣を振っているような専門家の方にお話を伺って、侍がどんな動きをしていたのかを調査したりもしています。ただ、単純に現実を再現しただけでは、ゲームとしては少し物足りないんです。

ですので、本作を作る上ではそういった実態を知ったうえで、それを破って、一歩離れたものを作っていくといったことをやっていました。

例えば『鬼武者』では自分よりずっと大きな敵と戦っていくことも多いわけですが、本物の侍はそんな怪物と戦っていたわけではないですから、“まともな”戦いかたではダメなんです。だからこそ、ダイナミックな動きとか、武蔵らしい荒ぶった動きとか、そういった動きを剣の中に取り入れるようにしています。

──リアルな動きをベースにしつつ、ゲームとしてさらにダイナミックにするためのフィクションを加える、といったようなイメージでしょうか。

二瓶氏:

そうですね。本当にいい例が「一閃」だったりするんですけど、あんな動きは普通の人はできませんよね。そういう動きのリアリティとダイナミックさについてはこだわっているポイントで、ほかにも例えば巨大な敵と戦ったとき、重たい攻撃をガードすると武蔵の身体が沈み込んだりするんですよ。

他のアクションゲームでは、自キャラのアクションって必ず同じ動きだったりすると思いますが、本作ではそこはリアリティをもって変えたいと思っています。右から攻撃が来ればちゃんと右で受けるし、左の攻撃は左で流す、重たい攻撃を受ければ身体が沈む。ファンタジーさというものをゲームに取り入れつつ、丁寧に表現するところはこだわって丁寧に出していきたいですね。

──武蔵の表情がかなり動いているのも気になったポイントです。ムービーシーン以外でも攻撃を受けたときに、武蔵がしかめっ面になっていたりとか。やや見えづらいポイントだけに、表現のこだわりを感じました。

二瓶氏:

表情だけにこだわったっていうと語弊があるんですけど、武蔵というキャラクターを描くときに、どうやって武蔵らしさを表現するのかっていうのは意識しています。カットシーンの中でもすごく表情豊かですし、戦闘中も表情だけじゃなくて動き方、所作も含めてキャラクターをちゃんと作り込むというところは、カプコンの強さだなとも思っていますね。

もちろん「死にゲー」が好きな人にも、ちゃんと面白さを伝えたい

──今回の試遊はドイツのgamescomでの開催でしたが、日本のユーザーさんたちもふくめて、まだ手元で実際に触ることができた方は多くありません。そうした方たちに今後ゲームをプレイしていただくにあたって、どのような反応を期待されていますか?

門脇氏:

一番は、「カプコンが作ったアクションゲームってすごいな」と思ってもらいたいですね。ひとつひとつの剣と剣のぶつかり合いとか、その攻撃を受けた時のリアクションだったりとか、細かなところまで含めて臨場感を感じて楽しんでいただきたいです。

きっとみなさんが過去の『鬼武者』シリーズをプレイされたわけではないと思いますし、まだ映像でしか本作に触れられていない方も多いと思うんですが、実際に触って「死にゲー」っぽさもあるけど、これはちがうものだな、というのも感じていただけると嬉しいです。

門脇氏:

「死にゲー」が好きな人たちにも、「この作品は“死にゲー”ではないけど、面白いな」と感じていただけると嬉しいですね。カプコンがいま剣戟アクションを作ったらこうなるんだっていうのを、幅広くアクションが好きなお客さんに触ってもらって、「気持ちいいな」と思ってもらいたいですね。

──最後に、本作の発売を楽しみしてらっしゃる日本の方に向けてコメントいただいてもよろしいでしょうか。

門脇氏:

そうですね……既にMicrosoftさんでもPS5やSteamでもストアページがオープンしたので、気になる方はウィッシュリストに追加してもらえたら嬉しいです(笑)。

日本の皆さんに触っていただける機会っていうのも出来る限り用意したいと思ってますので、まだ触れてない方はお楽しみにお待ちいただければと思います。

二瓶氏:

私の言いたかったところはほとんど言われてしまったんですが、ぜひ日本のみなさんもプレイアブルをお待ちくださいとだけ。今回は初めてのプレイアブル出展をドイツで行ったんですが、日本の皆さんも含めてなるべくいろんな方に触ってもらいたいと思っているので、そういう機会があればぜひ遊んでいただきたいです。(了)

約20年の時を経ていま再び蘇る『鬼武者 Way of the Sword』は、剣戟アクションゲームとしての芯を掴みつつも、誰もが最後まで遊びきれる面白さを目指したタイトルだ。

鋼がぶつかり合う音、実践に即した所作や刀捌き、そしてキャラクターらしさを追求した表情など、リアリティにこだわりつつ、アクションゲームとしての迫力や斬る心地よさをも求めて、ときには自らの殻を破ることもいとわない。

ゲームとして「死にゲー」にはしないと表明しつつも、単にゲームの難易度を下げるのでなく、新たなアクション「崩し一閃」や成長要素などで遊び方をカバーし、寄り丁寧な調整を目指している。そうした試みが実を結んだのかどうかは、今後多くのプレイヤーたちによって確かめられていくだろう。

なお本作『鬼武者 Way of the Sword』は、9月27日から一般公開される東京ゲームショウ2025への出典も発表されている。過去作のプレイヤーはもちろん、本作が初めてのシリーズ作品になる人も、新たな侍の物語に触れるチャンスはすぐそこに迫っている。