襲い来る敵を真っ二つにし、頭部にも迷いなく刀をブッ刺し、壁やかがり火などに叩きつけるようにして追い込む。

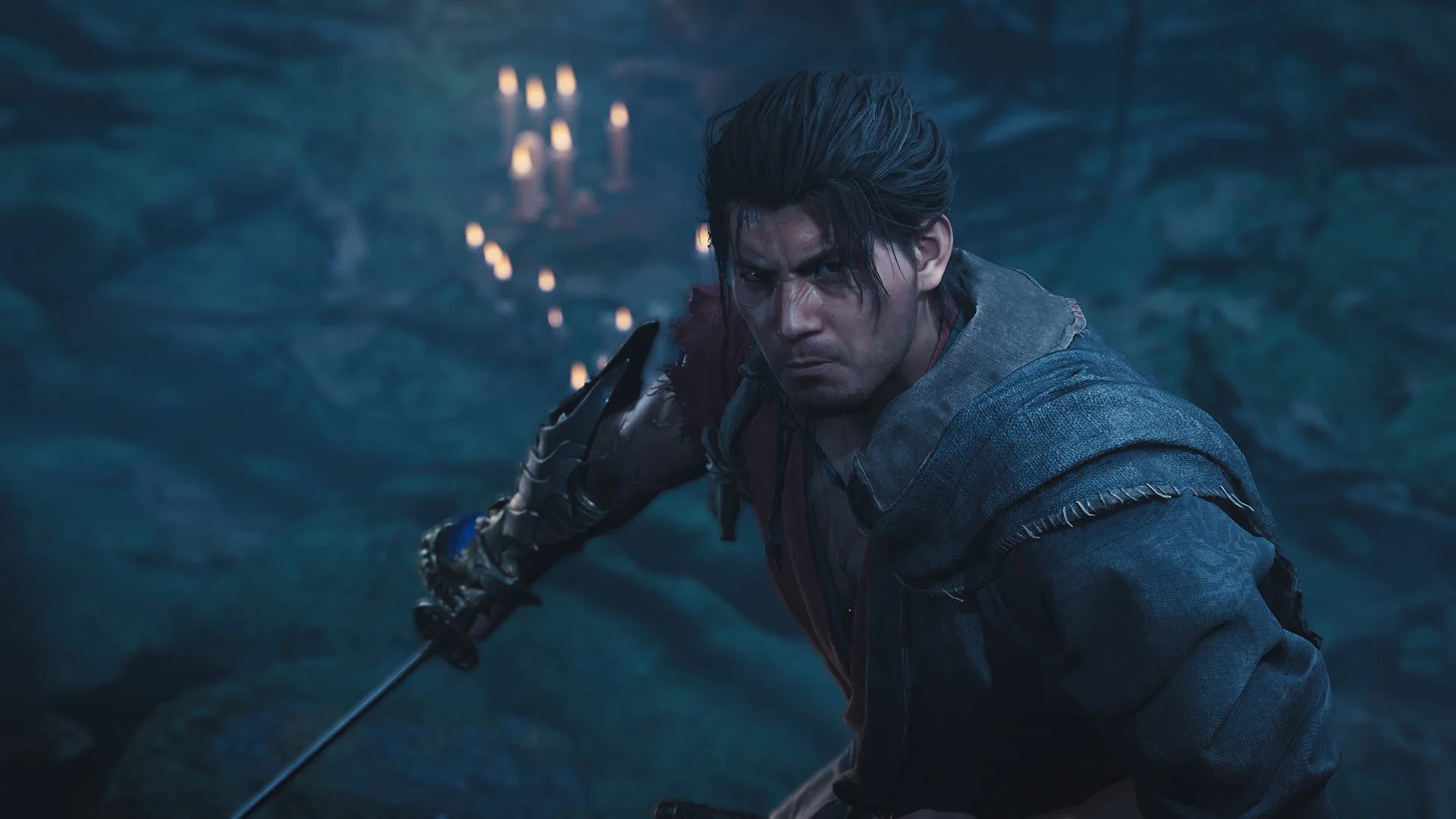

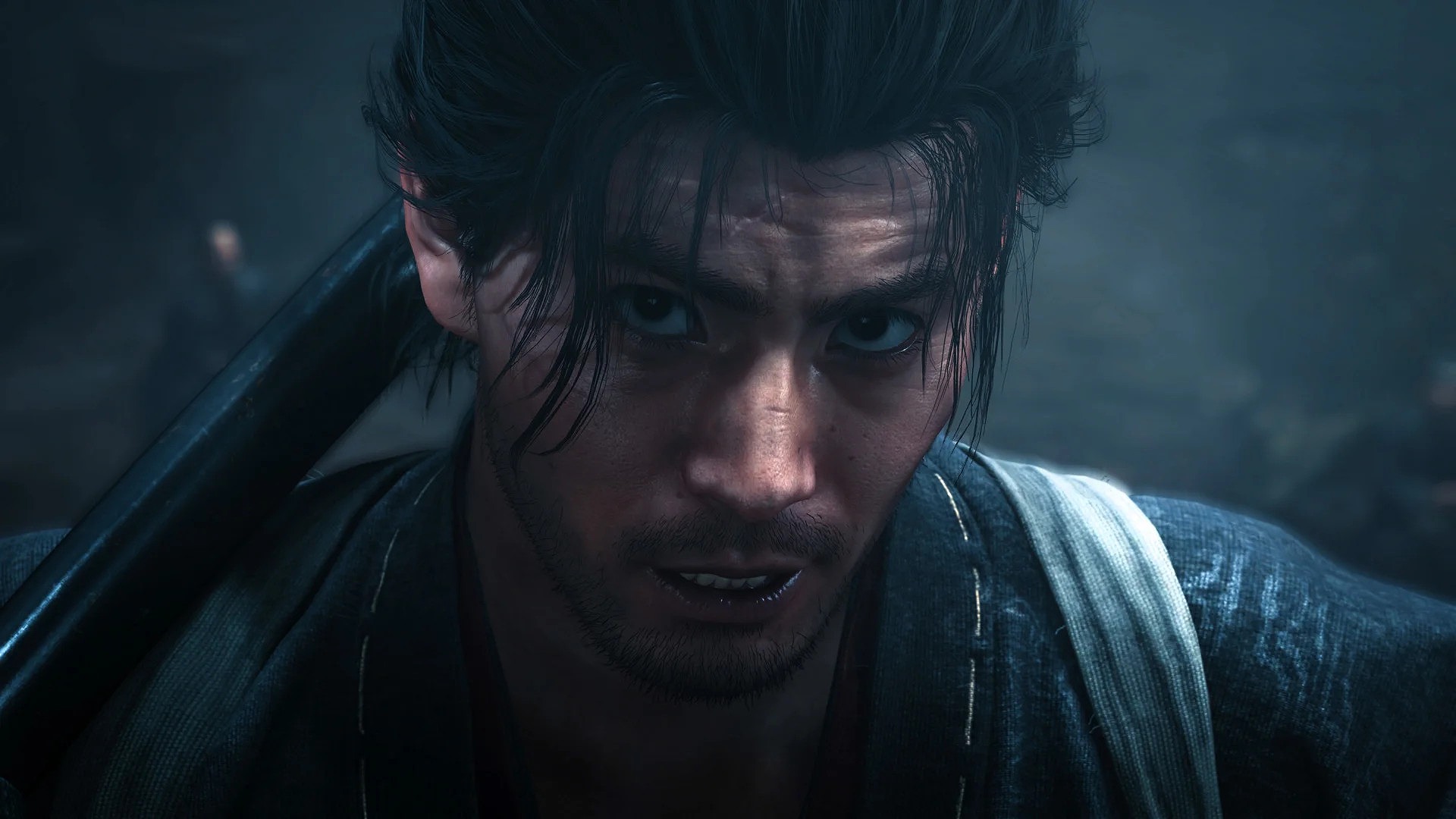

筆者がカプコンへの取材時に目の当たりにした、異形の怪物と戦う『鬼武者 Way of the Sword』の主人公・宮本武蔵は、“地泥にまみれ荒々しく戦う若き侍”そのものであった。

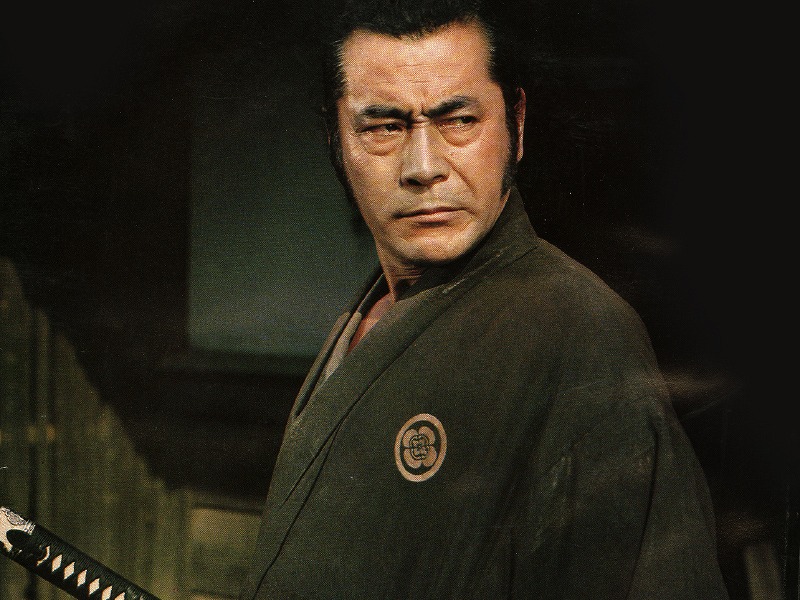

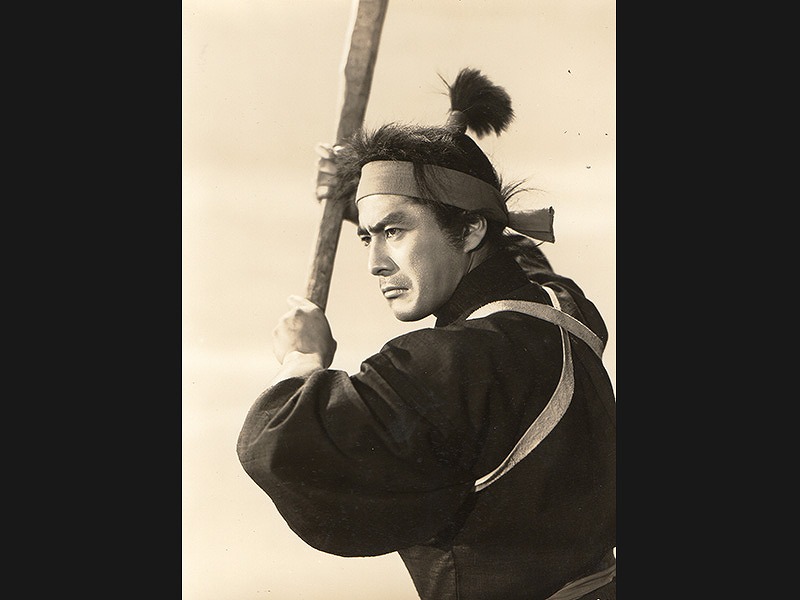

さらに今作では、そんな宮本武蔵のフェイスモデルに、”ジャパニーズ・サムライ”として世界的にも人気が高い俳優の故・三船敏郎を起用している。三船敏郎の破天荒さ・男臭さは、本作の宮本武蔵と完璧にマッチしており、その描写による説得力が半端ないのだ。

「いまゲーム画面に映し出されているのは、宮本武蔵なのか? それとも三船敏郎なのか?」

今作における宮本武蔵の話し方や振る舞いには、まるで三船敏郎の魂が乗り移っているのかと一瞬戸惑うほどのリアリティが感じられる。「用心棒」「七人の侍」などに代表される三船敏郎の出演映画を観たことのある人が本作をプレイすれば、この気持ちに共感してもらえるだろう。

カプコンにて開催されたプレゼンテーションおよび開発者への合同インタビューを通じて明らかになった、宮本武蔵のすごさを紹介しよう。

史上最も有名な侍の宮本武蔵と、ジャパニーズ・サムライの三船敏郎が共演!

あらためて紹介すると『鬼武者』は、鬼の力を授かった侍の主人公が、怪物「幻魔」との戦闘を繰り広げる3Dアクションゲームである。幻魔との戦闘は、日本刀(カタナ)などの武器を用いた剣戟スタイルで、相手の隙を見計らってバッサリ斬り込んでいく。その爽快感も大きなウリとするシリーズだ。

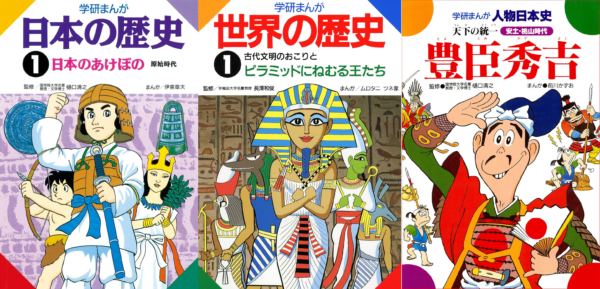

鬼武者シリーズは、主人公のモデル(主演)に金城 武や故・松田優作、ジャン・レノなど、著名な俳優を積極的に起用することでも大きな注目を集めている。そして今作では、世界的に人気が高い三船敏郎にスポットライトが当てられたのだ。

そして、三船敏郎をモデルとして採用した今作の主人公が、宮本武蔵(以下、武蔵)である。史上最も有名な侍の宮本武蔵と、“ジャパニーズ・サムライ”を体現する三船敏郎による共演が、いまここに実現したのだ。

この2人の組み合わせは意外だと感じる人もいるかもしれないが、実はそうでもなかったりする。

たとえば鬼武者シリーズの番外的な作品である『鬼武者 無頼伝』や、Netflixで配信中のアニメ版「鬼武者」(2022年)の主人公は武蔵である。しかもアニメ版「鬼武者」の武蔵も、三船敏郎がモデルだ。

さらに三船敏郎は、1954年に公開された映画「宮本武蔵」で主人公を演じており、これはのちにシリーズ化もされるほどの人気を博した。

よくよく考えると、武蔵も三船敏郎も、昔ながらの「破天荒さ、格好よさ、男臭さ」を見事に体現しており、数々のコラボが行われているのも納得がいく。業界最先端のグラフィックスで描かれているという点も含め、注目に値するだろう。

もしかすると三船敏郎を知らない若い電ファミ読者もいるかもしれないが、本作の武蔵を実際に見れば、いまどきの爽やかな好青年とはまるで違った魅力が感じられるはずだ。

「一閃」や「魂吸収」といったお馴染みのバトルシステムに加え、環境物を応用した立ち回りなども可能に

武蔵はこれまでに登場した数多くの作品において、さまざまな年代の姿が描かれているが、今作『鬼武者 Way of the Sword』では青年期にスポットが当てられている。つまり、まだ剣豪と称されておらず、天下無双を掲げてイキりまくっていた頃の武蔵だ。

そんな武蔵は、意図せず「鬼の篭手」を見つけたことにより、異形の力を得てしまう。

しかし、鍛え上げた己の力のみを頼りに剣の道を極めんとしていた武蔵にとって、異形の力を借りて強くなることはプライドが許さなかった。そのため、篭手を外す方法を探すべく、京都の清水寺へ訪れることに。

そうして京都を舞台に、武蔵の新たな戦いの火蓋が切って落とされるのだ。

京都には瘴気の渦が巻き起こり、見るからに禍々しい雰囲気に満ちていた。しかも、人間を喰らい、殺戮を楽しむ怪物「幻魔」も跋扈している。これらの設定による描写は凄惨そのもの。

鬼武者シリーズの経験者である筆者にとっても、従来のシリーズ作と比べて“暗さ”がひときわ増していると感じた。

基本的な戦闘システムは、カタナで敵の隙をついて斬り込んでいくという、従来のシリーズの流れを踏襲している。敵の攻撃が当たる瞬間に攻撃ボタンを押すことで発動する「一閃(いっせん)」や、そこから派生して複数の敵に一閃を決める「連鎖一閃」もそのままだ。

そのうえで、カタナを構えて360度方向の攻撃すべてを防いでくれる「ガード」や、敵の弓矢を跳ね返す「弾き」などの新たなアクションが加わるなど、戦術がより多彩になっている印象。

そして個人的に非常にワクワクさせられたのは、キレイな剣術とは真逆の、ダーティーな戦い方もたっぷりと繰り出せる部分。手段を選ばない喧嘩殺法は、青年期の武蔵のイメージに通じるものがあり、そういったプレイスタイルを自らの手で繰り出せるのが嬉しい。

具体的には、迫ってきた幻魔を受け流し、すかさず背後の壁やかがり火などに突っ込ませて、そうして怯んだ瞬間にさらに追い討ちをかけられる。屋内の戦闘時は「畳」をめくって盾代わりにしたり、めくった畳を投げ飛ばしてぶつけて、そこから「一閃」を決められるのだ。

つまり、これらは只の背景ではなく直接動かせる“環境物”なのである。

こようなアクションは今まで想像したこともなく、取材時は心底ビックリさせられた。

しかも、こういった特殊アクションを使って敵を倒すと、必殺技を使うために必要な”魂”がより多く放出される。つまり、こういった特殊アクションを積極的に行うことで、より多くの必殺技を繰り出し、有利に進められるわけだ。

必然的にプレイヤーは若かりし頃の武蔵らしい、ダーティーなプレイを追求することになる。

実際のゲームプレイでは、武蔵が置かれたさまざまな環境を見渡し、「この場面では、どういったアクションができるのか?」と考えながらプレイするのが楽しそうだ。

致命の一撃をどの部位に与えるかで展開が大きく変化

魂に関して、今作では新色の「黒の魂」が追加されており、じつに興味深い。

これはストーリーと深く関連付いた特別な魂で、武蔵が吸収すると、周辺で過去に起きた出来事を映像で見られる。取材時のプレゼンでは、2種類の映像を確認できたのだが、非常にショッキングな内容だった。

しかも、ただ単に凄惨というわけでもない。

というのも、黒の魂を吸収すると、武蔵の篭手のなかにいる“謎の女性”の力が少しずつ蘇るのだ。開発者に確認したところ、これは2ndトレイラーの最後にも登場している女性で、名前は「篭手女」とのこと。本作の核心に関わる人物のようだ。

ちなみに、彼女と武蔵のやりとりには、コミカルさも感じられるものとなっている。しかも、彼女に接する武蔵の仕草や動きが、三船敏郎の演技を想起させられるものとなっており、個人的にニヤリとさせられた。

今回の取材に向けて三船敏郎の出演映画を予習していた筆者にとって、まるで「三船敏郎の魂が乗り移っているのでは?」と思えてしまう瞬間すらあったのだ。プレイ予定の人は映画などをあらかじめ見ておくと、いっそう楽しめるだろう。

そして、黒の魂のイベントに関連して、重要人物がもう1人登場する。

武蔵の宿敵として名高い、佐々木小次郎こと佐々木巌流だ。

もちろん、武蔵が巌流と戦うシーンも用意されている。

また、ここでは頭部や腹部のいずれかの部位に致命的な一撃を加えて大ダメージを与える、「崩し一閃」という新システムも確認。頭部なら大ダメージ、腹部なら魂を沢山放出できるといった風に、選んだ部位によって効果に違いがあり、戦術のバリエーションが広がっているとのことだ。

侍のカッコよさとは「必死にもがきながら戦う姿」

ここからは、今回のプロデューサーを務める門脇章人氏と、ディレクターの二瓶 賢氏へ行った合同インタビューの内容を紹介しよう。

──『鬼武者 Way of the Sword』は、2006年に発売された『新 鬼武者』以来、約20年越しの新作となります。どのような経緯で新作タイトルを出すことになったのでしょうか?

門脇章人氏(以下、門脇氏):

社内の開発サイドからは、ずいぶん前から「『鬼武者』の新作を作りたいです!」という声が挙がっていました。ただ、社内的には他に優先せねばならないタイトルも多く、しかも1作を完成させるには、3~4年ものあいだ、膨大な人員を割かねばなりません。こういった昨今の開発現場ならではの事情がありまして、なかなか鬼武者の新作に着手できなかったんです。

そういったなか、社内で開発する「RE ENGINE」【※】の成熟度が上がることで、ゲーム開発の環境が整っていきました。それと合わせて、開発のコアメンバーが集まれるタイミングがあり、ついに鬼武者の新作を作れることになったんです。

実際に開発作業に着手できたのは、2020年の頭だったと思います。

作り始めてから、もう6年近くも経ってしまいました……(笑)。

※RE ENGINE:カプコンが開発した次世代ゲームエンジン。『バイオハザード7 レジデント イービル』の開発で初めて導入され、『バイオハザード RE:2』『デビル メイ クライ 5』『ストリートファイター6』『ドラゴンズドグマ2』『モンスターハンターワイルズ』といったカプコン開発タイトルで活用されている

──「血にまみれ泥にまみれ荒々しく戦う若き侍」というコンセプトから、宮本武蔵が主人公として選ばれたとのことですが。そのコンセプトは、どのように決まったのでしょうか?

二瓶賢氏(以下、二瓶氏):

僕が一番最初に考えていたのは、「侍のカッコよさってなんだろう?」というものでした。

そこから浮かんだのが「必死にもがきながら戦う姿」で、それを描く主人公として最も適しているのは誰かと考えた結果、「やっぱり宮本武蔵だろう!」と思い至りました。

たとえば立派な武将や将軍が主人公だと、ゲーム内容も大きく違ったものになってしまうんです。将軍となれば、その下に付き従う武士もいるでしょうし、ストーリーも大勢が登場する群像劇チックになってしまう。

今回はそうではなくて、一匹狼のような荒々しい侍が、必死にもがきながら戦う姿を描きたかった。

そういった考えが最初にあり、宮本武蔵へと繋がった感じですね。

──その宮本武蔵のフェイスモデルとして三船敏郎さんが起用されています。これは、どういった経緯で決まったのでしょうか?

二瓶氏:

映画などの映像作品で、「「血にまみれ泥にまみれ、荒々しく戦う侍」を体現している人は誰だろう?」と考えたんです。となると、やっぱり多くの人が三船さんを真っ先に思い浮かべますよね。あらためて映画の演技を見て、「やっぱりこの人しかいない!」と確信しました。

しかも三船さんは世界的な知名度も高いです。

本作をグローバル向けに展開することも踏まえ、門脇と「三船さんで行こう!」と意気投合しました。

門脇氏:

でも、そこから正式に起用が決まるまでの三船プロダクションさんとの交渉に、結構時間を要しましたね。無事に契約できたのは、2022年頃だったと思います。

──今作の画面は全体的にダークさが増しており、初代作の『鬼武者』に近しい雰囲気を感じました。開発にあたり、初代作への原点回帰のような想いもあったのでしょうか?

二瓶氏:

そうですね。

公にはあまり言っていないのですが、今作では初代『鬼武者』のダークな世界観の侍を意識しています。『鬼武者』シリーズの元祖であるだけでなく、あの世界観がカッコいいというイメージも根強く、そこからの影響も受けていますね。

──ストーリーや世界観は、過去の『鬼武者』シリーズ作を遊んだことのない若いゲーマーでも楽しみやすいものになっていると感じました。

門脇氏:

今作における世界観やキャラクターは、過去の『鬼武者』シリーズとは全く違った、新しく構築したものとなっています。

じつは初代作の『鬼武者』から『鬼武者3』のあいだも、世界観が少しずつ変わっているんですよ。それらとの整合性を取りながら、完全新規の鬼武者を手がけるとなると、いろいろと難しい部分があるんです。

そのため、従来の世界観やキャラクターは脇に置いて、今までの『鬼武者』シリーズを遊んだことがない人も入り込みやすいよう、新しく作ろうと至ったんです。

あとは、過去シリーズ作を楽しまれたプレイヤーさんの体験と、今回初めて触れる新規のプレイヤーさんの体験を一緒にしたかった。そのため、過去シリーズ作のキャラクターを一切出さないことにしました。

──敵となる「幻魔」は過去シリーズ作にも登場していますが、名前が和名となっているのは、特別な理由があるのでしょうか?

二瓶氏:

過去の『鬼武者』シリーズ作では、シェイクスピアの作品を参考に、幻魔の名前を設定していました。

ですが世界観を新しく設定した今作では、より和の雰囲気を感じて欲しいという想いがあり、和名にした次第です。

少し話しがそれますが、幻魔に関して今回は、「高等幻魔」「下等幻魔」【※】といった分け方もしていません。ただ、ユニークな喋り方をしたり、面白い動きをしたりする幻魔が登場するので、シリーズの熱心なファンはそのあたりにも注目してくれると嬉しいです。

※「高等幻魔」「下等幻魔」:『鬼武者』シリーズの敵「幻魔」たちには強い上下関係が敷かれており、非常に高い知性と戦闘能力を持った幻魔を「高等幻魔」、知性・力強さに欠ける幻魔を「下等幻魔」と呼ぶ。なお、ほかにも高等と下等の中間に当たる「中等幻魔」、高等幻魔によって開発された人工的な幻魔「造魔」、そして彼らの頂点に君臨する「幻魔王」という階級が存在する。