高難度の「一閃」を気持ちよくさせる「崩し一閃」へのコダワリ

──今作における主なロケーションは、どのようになっていますか。初代作『鬼武者』のように1か所で完結するのか、それとも『鬼武者2』のようにロケーションが広がっていくのでしょうか。

二瓶氏:

今回お見せした清水寺を軸にしたリニア(1本道)なステージが複数あって、それを進めていくことでストーリーが進む構成となっています。進行に応じて京都以外のロケーションも登場しますよ。

さらにNPCとの会話で発生するサイドミッションでは、マップをくまなく探索するなど、1本道ではない遊び方もいろいろあります。史実にある京都を題材にしたオカルトミステリーを楽しめるといった、一風変わったゲーム体験も味わえますよ。

──以前にリマスター版が発売された『鬼武者2』のように、拠点となる町やショップに相当するものは今作にも登場しますか?

門脇氏:

はい。今回も登場します。

──NPCが出てくる場面では武蔵が左側に表示され、画面が少しクローズアップされていました。今作におけるカメラワークは、どのような方向性となっていますか?

二瓶氏:

基本的には、現在の3Dアクションゲームで主流になっている、右スティックでカメラを動かし、左スティックでキャラクターを移動させるというものになっています。『鬼武者』や『鬼武者2』のような定点カメラではありません。

それと、戦闘時と非戦闘時でカメラワークが変わるようにもしています。

非戦闘時は臨場感を持たせたくて、カメラが手前の方へと寄るようにして、臨場感と没入感が上がるようにしています。逆に戦闘時は、基本的に複数体との戦いになりますので、カメラワークを引かせて戦いやすくするように設計しています。

──ボス戦のとき相手にアイコンが表示されていましたが、あれはロックオンの機能なのでしょうか?

二瓶氏:

はい。これを利用することで、ボス敵とも戦いやすくなっています。

ちなみに雑魚敵に対してもロックオンは可能です。

──ボス戦では体力ゲージの下に赤いゲージが表示されていて、これを削りきることで、特定の部位を攻撃する「崩し一閃」なる技を繰り出していました。このシステムについて詳しく聞かせてください。

二瓶氏:

その赤いゲージは、「力動(りきどう)ゲージ」と呼ばれるものです。

普通に攻撃しても力動ゲージを削れますが、「弾き」を決めたり、より有効な攻撃を加えることで、より大きく削ることができます。

そして、力動ゲージを削り切った後に繰り出せる「崩し一閃」は、より大ダメージを与えられます。

導入意図について説明すると、『鬼武者』シリーズにおける「一閃」って、出すのが凄く難しいんですよ。僕も学生の頃に鬼武者で遊んでいた頃は、結局最後まで1度も一閃を出せずクリアしてしまったほどでした。

なので、開発者として関わるようになったいま、プレイヤーの誰もが気持ちよく出せるものとして、「一閃」を再設計したかったんです。

そのうえで、敵ごとに違った演出を持たせたいという考えもあって、こだわって作ったものが「崩し一閃」になります。

詳細のシステムを説明すると、ボス敵に対してはゲージを削り切ると部位選択ができます。どの部位が選べるのかや、その数は敵によって異なります。

崩し一閃の効果も、ダメージが大きく入るものであったり、魂をより多く放出したりと、選んだ部位によって異なります。さらにボス戦に至っては、部位を切断することで、相手が特定のアクションや技を出せなくするといったことも可能です。

──先ほどの巌流との戦いでは、頭部を斬ったら大ダメージを与え、腹部を斬ったら青魂がたくさん出ると変化していましたね。ちなみに、部位選択をするときにゲームが一時停止していたように見えましたが、プレイヤーはじっくりと考える余地があるのでしょうか。

二瓶氏:

その後の戦闘も踏まえ、ある程度は考えて部位選択が行えます。

いわゆるQTEのように、「今すぐ押せ!」というほどの瞬間的な対応を強いるものにはなっていませんが、さすがに放置し続けると勝手に進みますね。

人間が動いているリアルさと、鬼武者らしい爽快さの両立

──戦闘時におけるアクションは、過去作よりも動きがリアルになっていて、重みが増している印象を抱きました。その一方で、『鬼武者』シリーズは爽快感も大きなウリとしています。リアルさと爽快感のバランスを、どのように両立しているのでしょうか?

二瓶氏:

そこはまさに、今も葛藤しながら開発しているところですね。

実際に人間が動いているようなリアルさを表現することは可能です。しかし、そこに爽快感を増すような動きを入れてしまうと、絵的なズレが生じて違和感が生まれてしまうんです。たとえば、瞬間的にワープして斬るような動きとか。

でも、リアルさとは別に、敵を斬る気持ちよさやテンポ感も大事にしたいんです。

そこで開発現場では、「この部分、もう少し動きを早くしたらもっと気持ち良くなるよね?」とか、「ここまで早すぎるとリアリティが薄れるかな?」みたいな相談は、頻繁に行っています。

なので今回お見せしたさまざまなアクションも、エフェクトなども含め、まだまだ開発途中です。

──アクションに関しては、一閃のほかに「弾き」「受け流し」なども紹介されました。これらのアクションは、どのように繰り出すのでしょうか?

二瓶氏:

「弾き」に関しては固有のボタンが用意されています。また「受け流し」は、タイミングよくガードのボタンを押すと発生できます。

そのほかには、ガードとは別のボタンで繰り出せる「回避」もあります。これを使って、敵の掴み攻撃をタイミングよく回避すると、「掴み返し」という技も発生します。

──畳を盾代わりにするという動作も印象的でしたが、これはどのように操作するのでしょうか?

二瓶氏:

畳などの環境物を動かすときは、それぞれ違う操作を行います。

たとえば畳の近くにいると、それを動かすためのボタンの入力を促すアイコンが表示されます。また、かがり火が近くにあるときは、受け流しを決めると、勝手にそれを利用したアクションを行ってくれます。

──環境物を利用したアクションに関して、そのほかにはどういったものを実装する予定ですか?

二瓶氏:

室内に着物が飾られている場所があるのですが、この近くでの戦闘中に受け流しを決めると、“敵に上着を被せる”というアクションが行えます。着物を被せられた敵は目隠し状態で暴れまわって、同士討ちをしてしまうんです(笑)。

──話を聞く限り、いろいろなボタンを駆使することになりそうで、操作が複雑になりそうな印象も受けます。実際のところ、いかがでしょうか?

二瓶氏:

今作では、「アクションゲームは好きだけど苦手」という人でも楽しみやすいバランスを目指しています。

これまで説明した操作システムも、いまもボタンの配置も変えたりしながら、「どうすれば馴染みやすく遊べるのか?」と考えながら試行錯誤していますよ。

──今作の開発を進めていくなかで、「ここは過去シリーズ作を超えよう!」と意識している部分はありますか?

二瓶氏:

開発作業において常に考えているのは、「鬼武者らしさっていうのは何か?」ということです。

近年は侍を題材としたゲームも流行っていますし、それらとの差別化を行いつつ、鬼武者シリーズの原点に立ち返って開発しています。

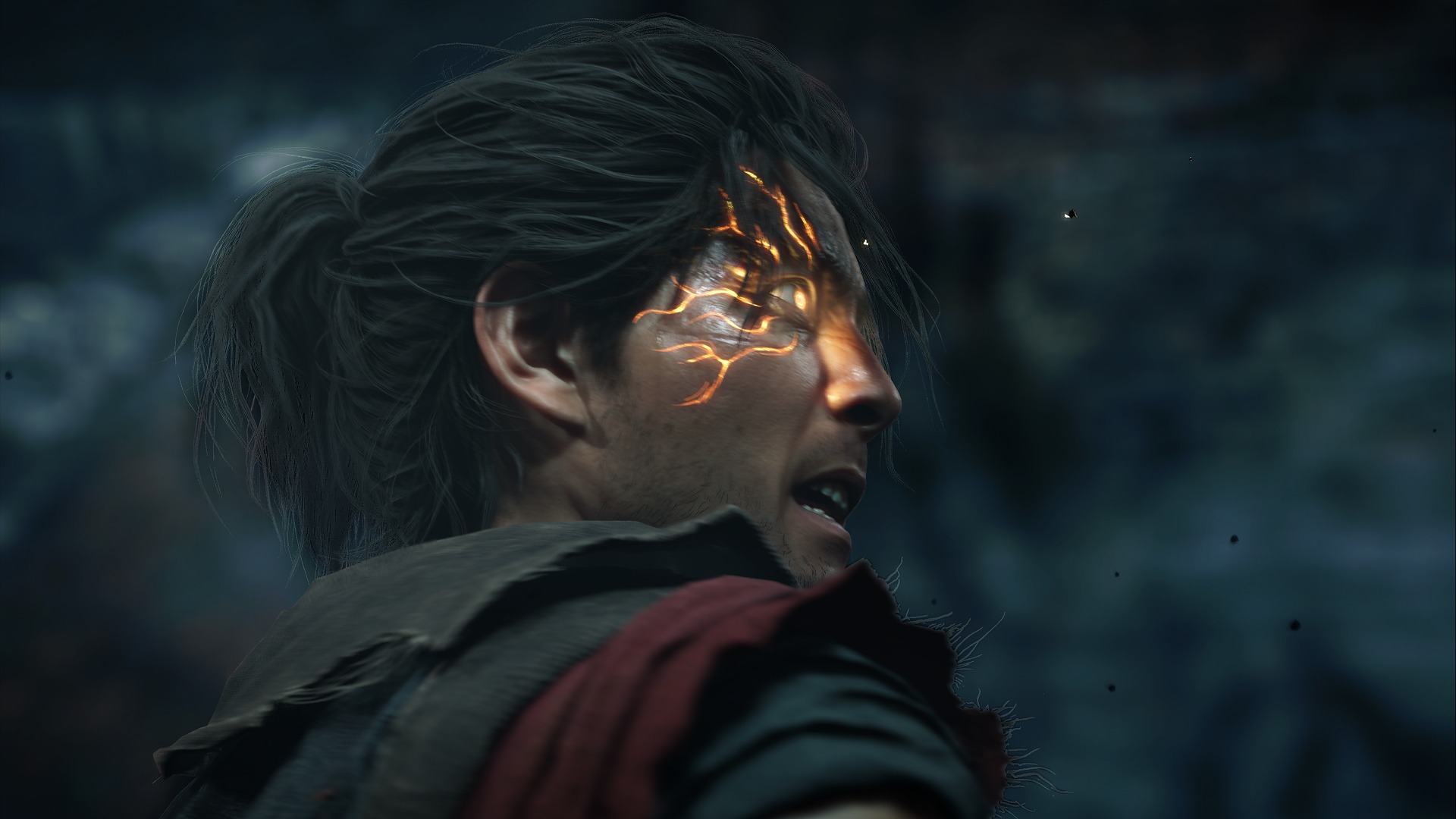

その点を踏まえると、「鬼の篭手」を付けて、魂を吸収しながら敵との駆け引きをしながら戦うのは、初代作の『鬼武者』から続く伝統といえます。私にとっては、この部分が「鬼武者らしさ」だと感じており、その醍醐味は今作でも引き続き追求しています。

そういった意味では、先ほど紹介した「一閃」も、鬼武者らしさを表す大事な要素ですね。あの気持ちよさを現世代機でどのように表現するか、という点も常に考えています。

具体的には、一閃を表現する新たな手法として「自由切断」にこだわっています。

これは斬った方向に沿って、敵が真っ二つになるというもので、まるでプレイヤー自身が侍になったような一体感を得られるんです。

宮本武蔵を人間味あふれるキャラクターにしたら三船敏郎が浮かび上がった

──宮本武蔵と佐々木巌流は、これまでもさまざまな映画やマンガなどで描かれてきた宿命の2人です。今作でこの2人を描くときに、どういった部分にこだわりましたか?

二瓶氏:

宮本武蔵に関しては、侍としての立ち振る舞いや規律を重んじるような堅苦しいキャラではなく、人間味を持たせることにこだわりました。怖いものに遭遇したら思わず声をあげてしまったり、気持ち悪かったら素直に「気持ち悪いな!」って言ってしまったりするような、人間としての自然な描写が多々あります。

一方の佐々木巌流は、独学で剣術を磨いてきたという設定で、感情が大きく上下する狂気的なキャラクターとして描いています。武蔵との対比も強く意識していますね。

──ネーミングに関してですが、日本で広く知られているであろう佐々木小次郎ではなく、佐々木小巌流にしたのは、特別な理由があったのでしょうか?

二瓶氏:

そこに関しては、グローバルでの発音のしやすさなども考慮して決めました。

ちなみに「巌流島で戦うから巌流」というわけではありません。

──今作における2人の関係性などについて、話せる範囲で教えてください。

二瓶氏:

じつは、この2人は初対面ではないんですよ。

武蔵が「鬼の篭手」を装着する前から何度か決闘をしていて、今のところは巌流よりも勝っているという背景があります。

ただ、巌流にとっては武蔵に負けたという意識はなく、「俺の方が強いんだ!」と思っています。

そして武蔵からすれば、「よく絡んでくるウザいヤツ」という認識ですね(笑)。

門脇氏:

2人はさまざまな作品で対比される存在ですが、今作においては、オリジナル作品であることを意識しています。「鬼の篭手」もそうですが、僕たちなりの新しい解釈であったり、エッセンスだったり、オリジナル要素だったりを積極的に加えています。

二瓶氏:

ちなみに巌流は、ストーリー的にも重要なキャラクターとして登場しますが、それだけで終わりではありません。さまざまな形で武蔵と深く絡む展開が用意されているので、この点にも注目いただければと思います。

──武蔵が付けている「鬼の篭手」のなかにいる女性の「篭手女」に関する質問ですが、彼女とのコミュニケーションは頻繁に発生するのでしょうか?

二瓶氏:

篭手女は最初は何もしゃべれないのですが、武蔵が最初の黒い魂を吸収することで能力を取り戻します。

それ以降は、篭手女と普通に会話をしたり、あるいは篭手女から話しかけてきたりもします。

門脇氏:

ちなみに、今回のプレゼンで紹介した篭手女は、時系列的にはPVよりも前の話なんです。鬼の籠手が一定数の魂を吸収することで、PVのような姿を表すといった流れですね。

──巌流も鬼の篭手を付けていますが、この篭手のなかにも、やはり誰かがいるのですか?

二瓶氏:

……それに関しては、まだ言えません(笑)。

いまは、「鬼の篭手」を装着した者同士の戦いに期待してください。

──三船敏郎の起用に関して、そのほかに印象に残っている開発エピソードなどはありますか?

門脇氏:

これまでも鬼武者シリーズでは有名な俳優さんを起用して、その魅力を引き出すことに注力していました。ですので、それらの作品では“主演”という扱いにさせていただいてます。

ですが、今回の三船さんは“主演”ではないんですよ。

最初に、僕たちが作りたかった宮本武蔵という侍のキャラクターがあって、それを表すためのアイコンとして、三船さんのお顔を使わせていただいたという形です。ですので、「三船さんを起用したから、こういった演技やアクションができる」といったことも、開発側としては強く意識していません。

もっとも、三船さんは不世出の俳優ですし、あのお方ならではの味や仕草などを、随所に盛り込みたいという想いもあります。三船さんのファンのかたは、こういった部分にも注目してもらえると、いっそう楽しめると思います。

二瓶氏:

鬼の篭手の女性とやり取りする場面もそうですが、ゲーム中はいろいろな場面で、「あ、これって三船さんっぽい仕草だよね?」と感じることが多々あるんですよ。こちらとしては、別段意識して狙ってはいないのに、そのような感想を抱くというのは、我々にとっても面白い発見でしたね(笑)。

“死にゲー”にはしない

──ゲーム中の難度調整に関しては、どのような方針となっているのでしょうか。

二瓶氏:

今作は「“死にゲー”にはしない」という目標を掲げています。

「アクションゲームは好きだけど、死にゲーなら私には無理」という人でも、ちゃんと楽しんでもらいたいんです。ここは強く意識して作っている部分ですね。

──CEROレーティングはZとなっていますが、昨今の『バイオハザード』シリーズのように、レーティングが低い別バージョンをリリースする予定はありますか?

門脇氏:

レーティングはまだ確定していないのですが、おそらくD(17歳以上対象)にはならないと思います。

部位欠損や切断表現のほか、黒い魂の映像にあったようなショッキングな映像も多々あって、Zにせざるを得ないんです。

──これまでに公開されたトレイラーなどでは、「切断表現と出血表現の設定をOFF」にしている表記があります。これは製品版にも搭載されますか?

門脇氏:

はい、デフォルト設定はすべてONになっていますが、部位欠損や出血表現をOFFにすることも可能です。

──前にリマスター版が登場した『鬼武者2』では、コミカルな要素も追加されていました。今作は全体的にダークな方向に舵を切っていますが、コミカルさは少なめになのでしょうか?

二瓶氏:

今作では“ドラマ”をちゃんと描きたいという想いがありました。

でもドラマといっても、たとえば時代劇のような、堅い話にしたいわけでもないんですよ。

たとえば武蔵の人間味あふれる部分とか、巌流の狂気じみた性格とか、コミカルさを押し出すような展開はないものの、受け取り方次第ではコミカルに映るところが多くあります。このあたりのさじ加減は、『鬼武者2』とは少し違っていますね。

門脇氏:

1stトレイラーで武蔵が「やべぇ……!」と逃げるシーンがありますが、あれを見た北米のコミュニティから、コミカルだという反響が多かったですね。

──登場するキャラクターの数は、最終的にどれくらいになるのでしょうか。

二瓶氏:

仲間となるキャラクターの数は、初代作の『鬼武者』より多いですね。

彼らと共闘するような展開はないものの、ストーリーを通じて武蔵とさまざまな形で絡んでくれます。

──それでは最後になりますが、本作に期待しているファンに向けて、メッセージをお願いします。

二瓶氏:

今作では『鬼武者』が20年ぶりに復活します。

我々としても長い年月をかけて心を込めて開発しており、その情報をようやくお披露目できて、とても嬉しく思います。まだまだ開発作業は続きますが、これからは情報公開も積極的に行う予定なので、ぜひ楽しみにしてください!

門脇氏:

現在の開発作業は佳境に入っており、開発メンバーもみな頑張ってくれています。特にアクション要素に関しては徹底的にこだわりたいので、発売目標とする2026年内のギリギリまでかけて調整することになるでしょう。

今回の情報公開は、前回から約4か月ぶりとなります。

次は8月にドイツで開催される「gamescom 2025」に出展する予定で、そのころにまた、皆さんに新情報をお届けできるよう準備を進めています。

『鬼武者 Way of the Sword』にもっともっとご期待いただけるよう頑張りますので、ぜひ楽しみにお待ちください。よろしくお願いいたします!

まるで三船敏郎の魂が憑依したかのように感じられる今作の宮本武蔵は、なかなか見所の多いキャラクターだ。そして、今回の取材を通じて判明した佐々木巌流も、負けず劣らず強烈な存在感を醸し出していた。

狂気がほとばしる巌流の性格や、彼を演じる声優の岡本信彦さんの演技も、一度見ただけでも脳裏に焼き付いてしまうほどインパクトが抜群。人によっては、武蔵以上に心を奪われてしまうかもしれない。

またバトルシステムに関しては、とくに「一閃」や「崩し一閃」によって、戦術性の高さが大きくフィーチャーされているのが印象に残った。

鬼武者シリーズと黒澤映画のファンである筆者にとって、今作は夢のようなタイトルである。とりあえずは、リマスター版が発売されて間もない『鬼武者2』で一閃の修行に取り組みながら、次の情報公開を心待ちにしたい。

※開発中のバージョンを取材しているため、本稿に掲載している各情報は仕様変更される場合があります