「配達」を軸とした独自のゲームシステムを特徴とする『デス・ストランディング』シリーズは、ほかにたとえようのないゲーム性ゆえに、「『デススト』ってこういうゲームだよ」と説明するとなるとけっこう難しくないですか?

そのため、まだ遊んだことがない人の中には「評判がいいことは知っているけど、どういうゲームなのか具体的なイメージができなくてちょっとハードルが高い」と思っている人もいるはず。

そこで電ファミでは「『デス・ストランディング1・2』の「ここすき」ポイントを教えてください」アンケートを実施しました。

回答内容はざっくり下記(複数の内容を書いていただいた回答はいちばん最初に挙げられていた内容をカウントしています)。

・ストーリー(17%)

・キャラクター(16%)

・繋がり(15%)

・配達・移動(14%)

・映像風景(10%)

・俳優(7%)

・ほかにないゲーム性(6%)

・小島秀夫監督(5%)

・インフラの整備・拡張(4%)

・BGM(4%)

・そのほか(3%)

上記のパーセンテージを見ていただきたいのですが、「回答内容がまんべんなく分かれていること」が特徴的な結果となりました。楽しみ方がこれだけ豊富にあると、人によってずいぶんと印象が異なるゲームだということがわかります。

ちなみに回答いただいた方の世代は30代がもっとも多く、男女比はざっくり男性7割・女性3割でした。

そこで本稿ではアンケートの回答をご紹介しながら『デス・ストランディング1・2』の魅力をお伝えいたします。

※この記事は『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の魅力をもっと知ってもらいたいソニー・インタラクティブエンタテインメントさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

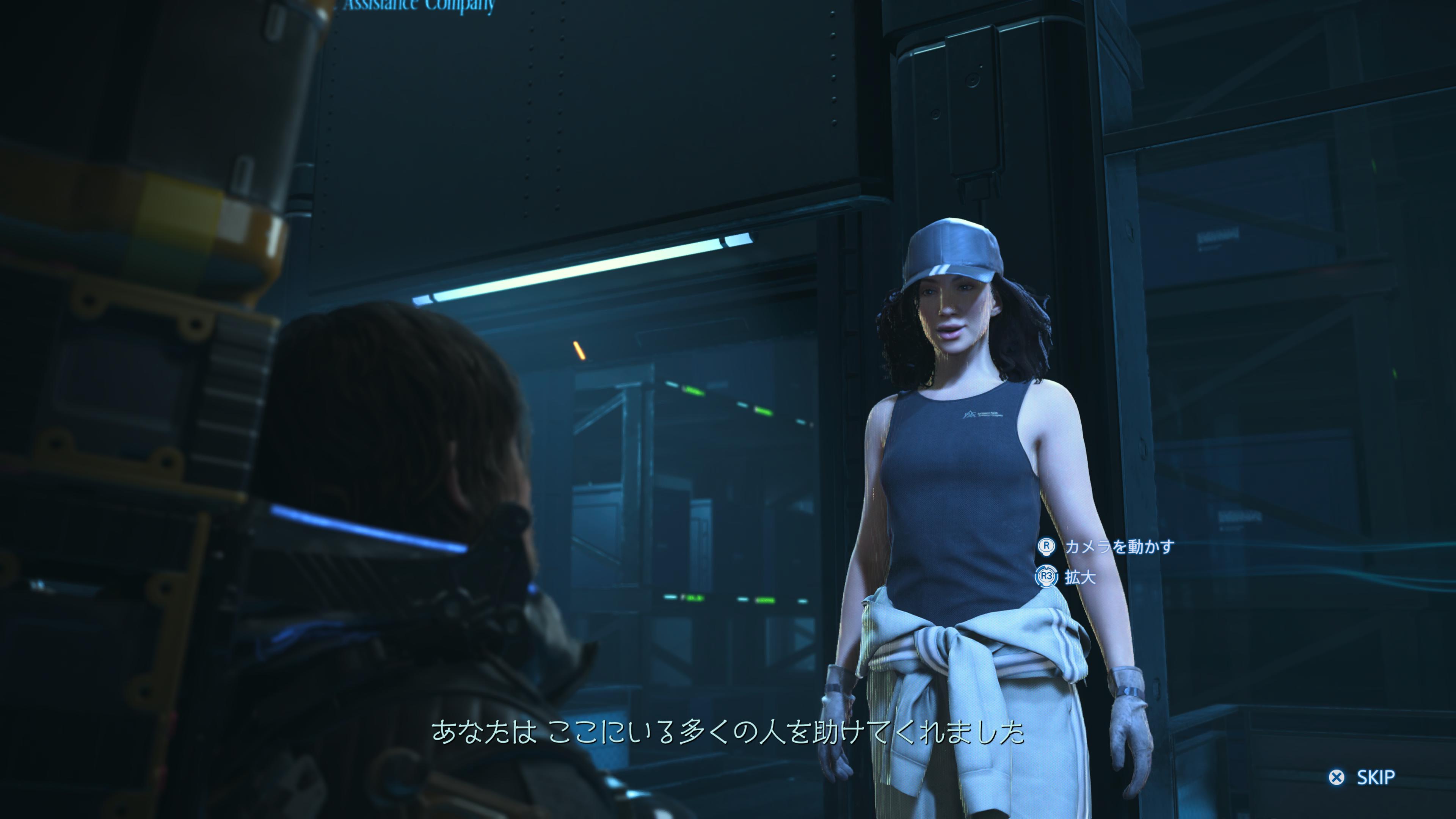

“接触恐怖症” のサムが人々と繋がっていく姿に胸を打たれる

やはり『デス・ストランディング』の魅力のひとつは「ストーリーの奥深さ」ではないでしょうか。回答もストーリーに関する内容がいちばん多く、主人公であるサムの成長や人との繋がりについての回答が多く寄せられました。

「孤独に配達をする」という気が遠くなる環境で、自然の美しさや人のちょっとした温かさを再確認させられるゲームです。僕は現実でも孤独にさいなまれることが多いですが、このゲームをしてからはいままで気付けなかった人の温かさ(友達も赤の他人も)を学びました。

(20代 男性)

接触恐怖症だったサムが人々と繋がっていく中で少しずつ前へ前へと進んでいく姿に胸を打たれます。

(30代 男性)

すべての登場人物にちゃんとした経緯や背景があり、それが見事に最後に繋がる完璧なストーリーにすごく感銘を受けました。

(30代 男性)

「過酷な世界だからこそ人との繋がりがより大切で輝くこと」「戦わずともひとりひとりがヒーローなのだということ」「ひとりひとりの世界があり方法があり、すべての寄り道が大切なものであること」を教えてもらいました。

(30代 女性)

『2』で、生まれて初めて大泣きしました。サムは配達でさんざん無理をさせられており、仲間からは「支える」と言われているものの、いつも頼まれごとばかり。しかし、本当につらいときに助けにきてくれる仲間に感動しました。

(40代 男性)

繰り返す配達の中に隠された伏線

(40代 女性)

ストーリーを何周もしてしまうくらい好きです。何度プレイしても新しい発見があり、そのたびに「ここにはこんな意図があるんじゃないか?」と考察が止まりません。ドキュメント等の読み物もストーリーを補足したり、また新たな発見があったりと、時間がどれだけあっても足りません。1000時間プレイしました。

(30代 女性)

握手をすることもできなかった接触恐怖症のサムが、荷物を配達することで「人と人が繋がる大切さ」を感じていく。分断された世界を再びネットワークで繋いでいく。

新型コロナウイルスのパンデミックを経験した私たちにとって『デス・ストランディング』の世界は、架空でありながらもリアリティがあります。自分を重ねながらプレイした方も多いのではないでしょうか。

一癖も二癖もあるキャラクターが出てきて敵キャラだろうがどのキャラクターも好きになる

ストーリーに次いで多かった回答は「キャラクター」についてでした。具体的なキャラクター名が書かれていた回答をもとに作成したランキング結果は下記です。

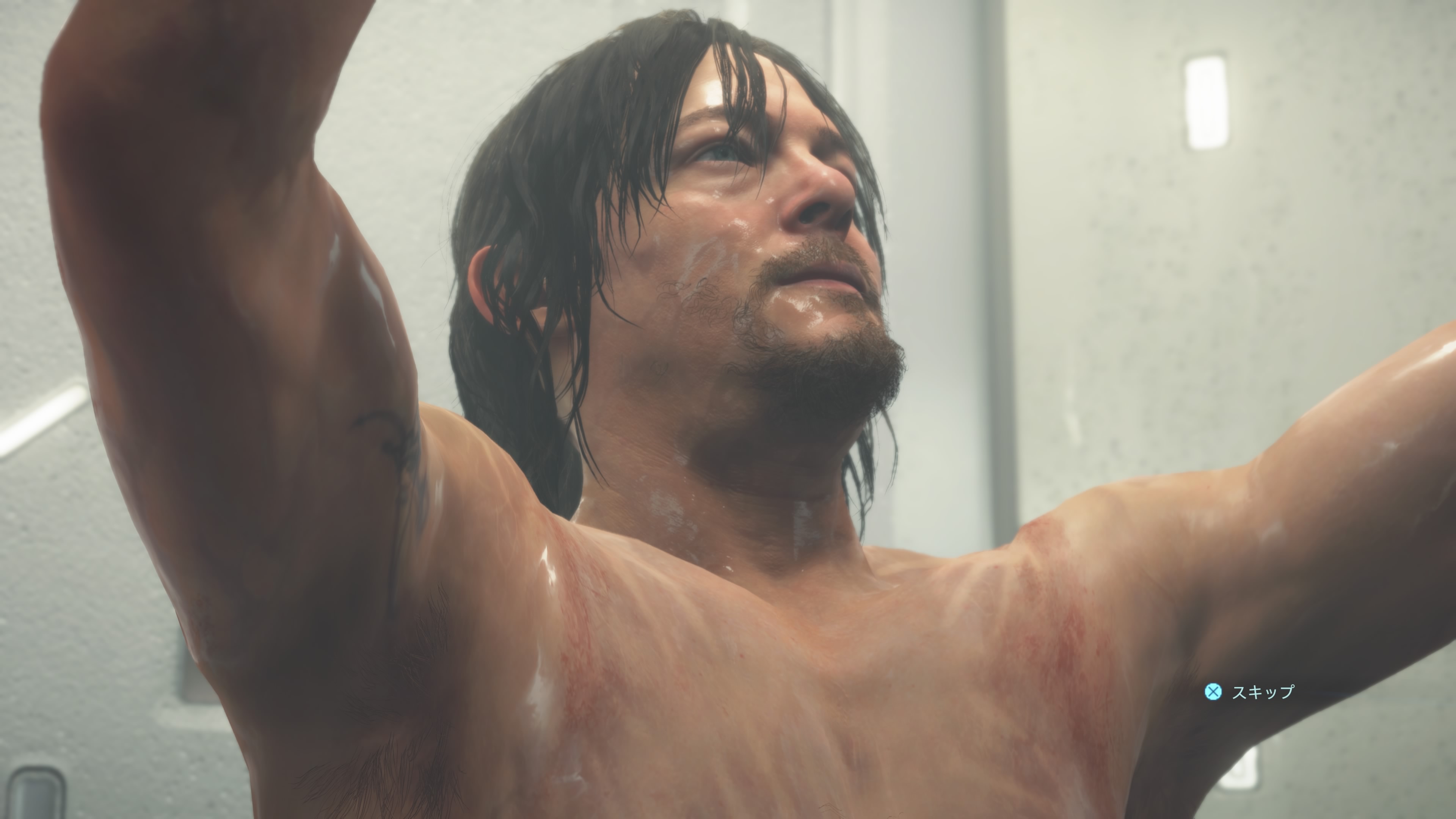

圧倒的人気はBB(ルー)と納得の結果に。サムはサービスショットも人気のようです。

サムのバスタイムはなんぼあってもいい。

(50代 女性)

サムとBBの関係性が癒し!部屋で休んでいるときにBBと遊ぶ姿も最高!

(30代 女性)

とにかくBBがかわいい。BBに会うために毎回ゲームを起動していました。BBとの日々の思い出=『デス・ストランディング』だと思っていて、なにをするのもBBと一緒に経験していたからより楽しかったと思っています。

(20代 男性)

ルーがかわいい。ルーがかわいすぎて『1』もやりました。本編はルーのおまけだと思っています。

(40代 男性)

ルーがただひたすらかわいい。かわいすぎて最後は嬉しいような寂しいようなで感情が大忙しでした。自分にもまだ小さい子供がいるためサムやルーにずっと感情移入してしまいました。

(30代 女性)

敵であるヒッグスも含め、誕生日を全力で祝ってくれる特別感がすごくいいです。

(30代 性別回答なし)

デッドマンとドールマンはサムのメンタルケアがうますぎる。

(30代 男性)

クリフとニール!ゲーム途中の役割は同じだけど、演技から目的と決意の違いを伝えてくれる。

(20代 男性)

ビオたん!!!誰がなんと言おうとビオたん!!あの世界のDOOMS(能力者)たちを支えてるのはクリプトビオシスちゃんたちですからね (・ㅅ・),),),))

かわいいのに食べられちゃう悲しき定め。愛おしすぎてビオたんのぬいぐるみを作りまくって布教していました。(30代 女性)

「やっほー!」「おーい!」などサムの愉快なところが好き。

(30代 男性)

一癖も二癖もあるいろんなキャラクターが出てきて敵だろうがどのキャラクターも好きになる。(30代 男性)

リアルに実在する俳優や監督などの人たちがそのままゲームに落とし込まれていて、とても愛着が持てるキャラクターになっているところが好きです。演じている実際の俳優の方も好きになって、リアルに会いに行ったり、映画を観に行ったりしております!

(30代 男性)

最初は嫌いだったのにいつの間にかエルおじに顔を見せに行く間柄になっていた。

(30代 女性)

上記のほかに「BB(ルー)に会うためにゲームを起動している」という回答も複数寄せられました。