|

9月2日から4日までの3日間にわたってオンライン開催された「CEDEC 2020」。最終日の4日には、「『あつまれ どうぶつの森』のアートができるまで~想像を膨らませる記号的デザイン・かわいいだけじゃないだなも~」と題したセッションが開催された。

同セッションでは『あつまれ どうぶつの森』(以下、『あつ森』)制作スタッフ自らが、同作のグラフィック制作過程について講演。全世界累計実売本数2000万本超の大ヒット作『あつ森』のグラフィックアートがどのようにして作られているのか、その裏側を紹介する。

取材・文/桑原健太郎

初代『どうぶつの森』からコンセプトは変わらず

『ゼルダの伝説』シリーズや『どうぶつの森』シリーズで主にキャラクターデザインとして開発に関わり、『あつ森』でアートディレクターを務めた高橋幸嗣氏。その高橋氏によれば、『どうぶつの森』シリーズは2001年の第一作発売以来、時代の変化やハードの進化に合わせて開発を重ねてきたが、「人と人とのコミュニケーション」という作品コンセプトはずっと変わっていないという。

|

どれを選んでもいいし、どれも選ばなくてもいい

|

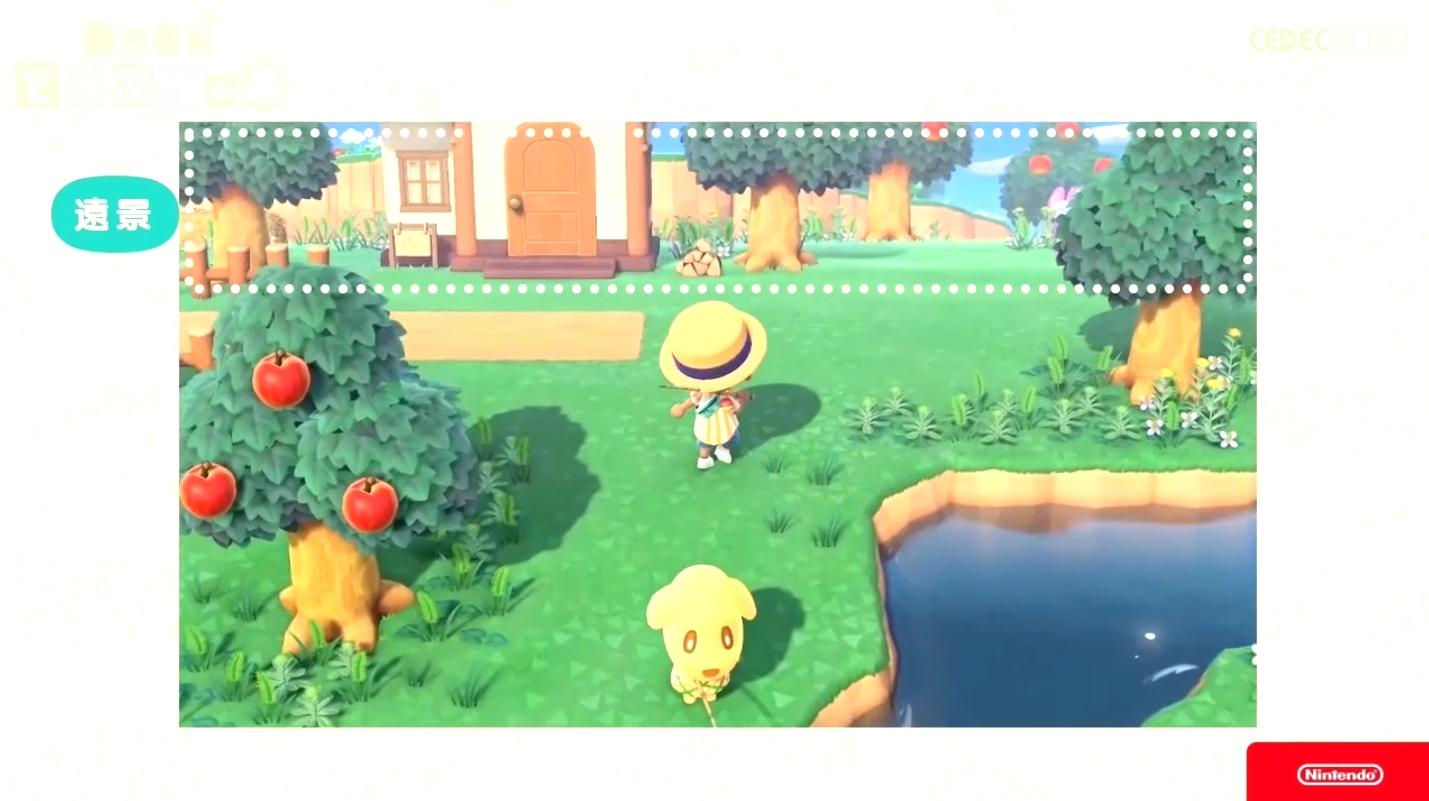

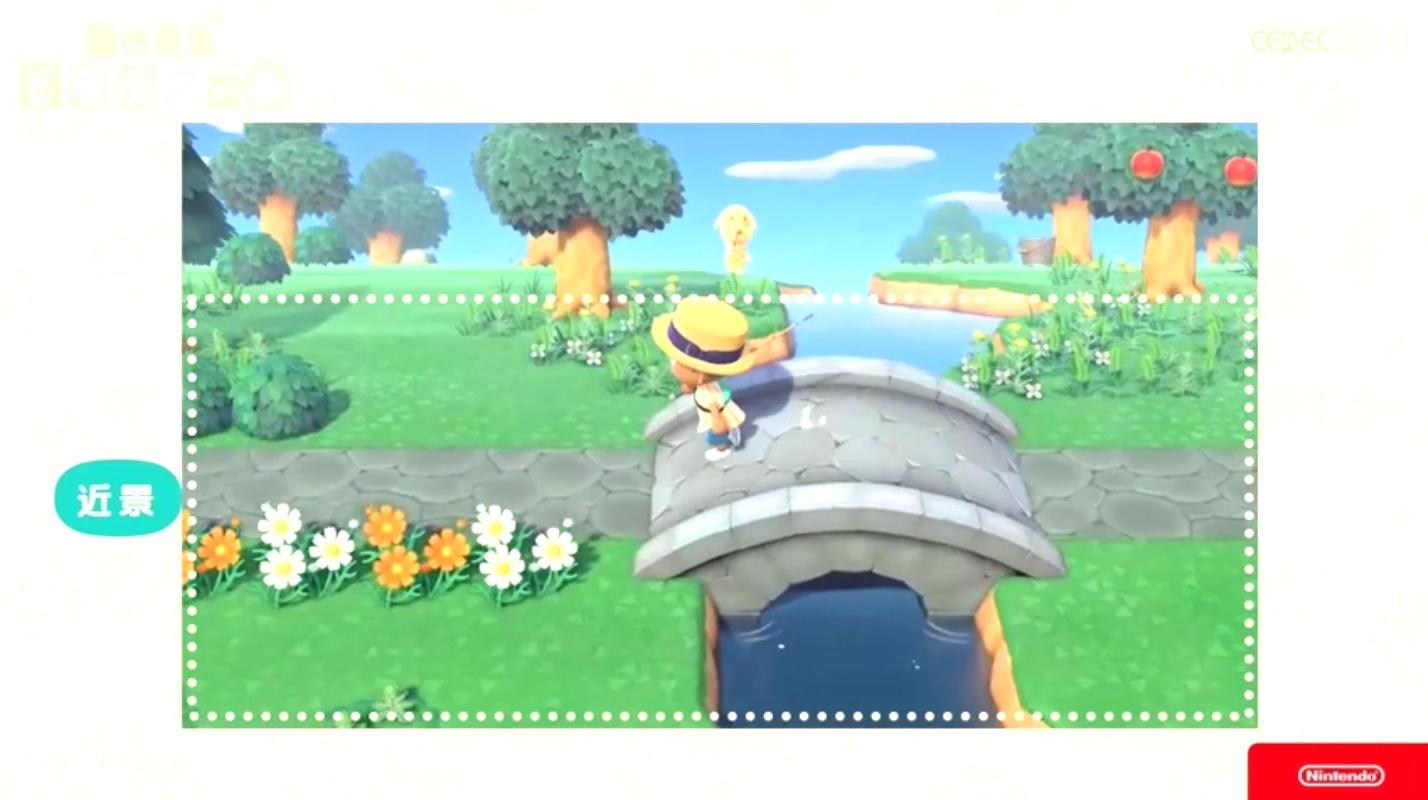

『あつ森』のゲーム画面上には、コミュニケーションに繋がる“遊びのきっかけ”が数多くあり、画面内のほぼすべてのものに関わることができる。『あつ森』のアートでは、この“遊びのきっかけ”が機能するよう、画面設計にさまざまな工夫をこらしているという。

|

|

例えば、画面の上部へ行くほど地面を湾曲させ、遠くのものを目に入りやすくしていたり、近い場所ではオブジェクトへのアクセスや移動などの操作をしやすくしている。また、画面の一番奥には空が見え、時刻や天候などの環境変化に気付きやすくなっている。こうした画面作りにより、歩いたり走ったりしているだけで自然と“遊びのきっかけ”たちに出会えるようになっているのだ。

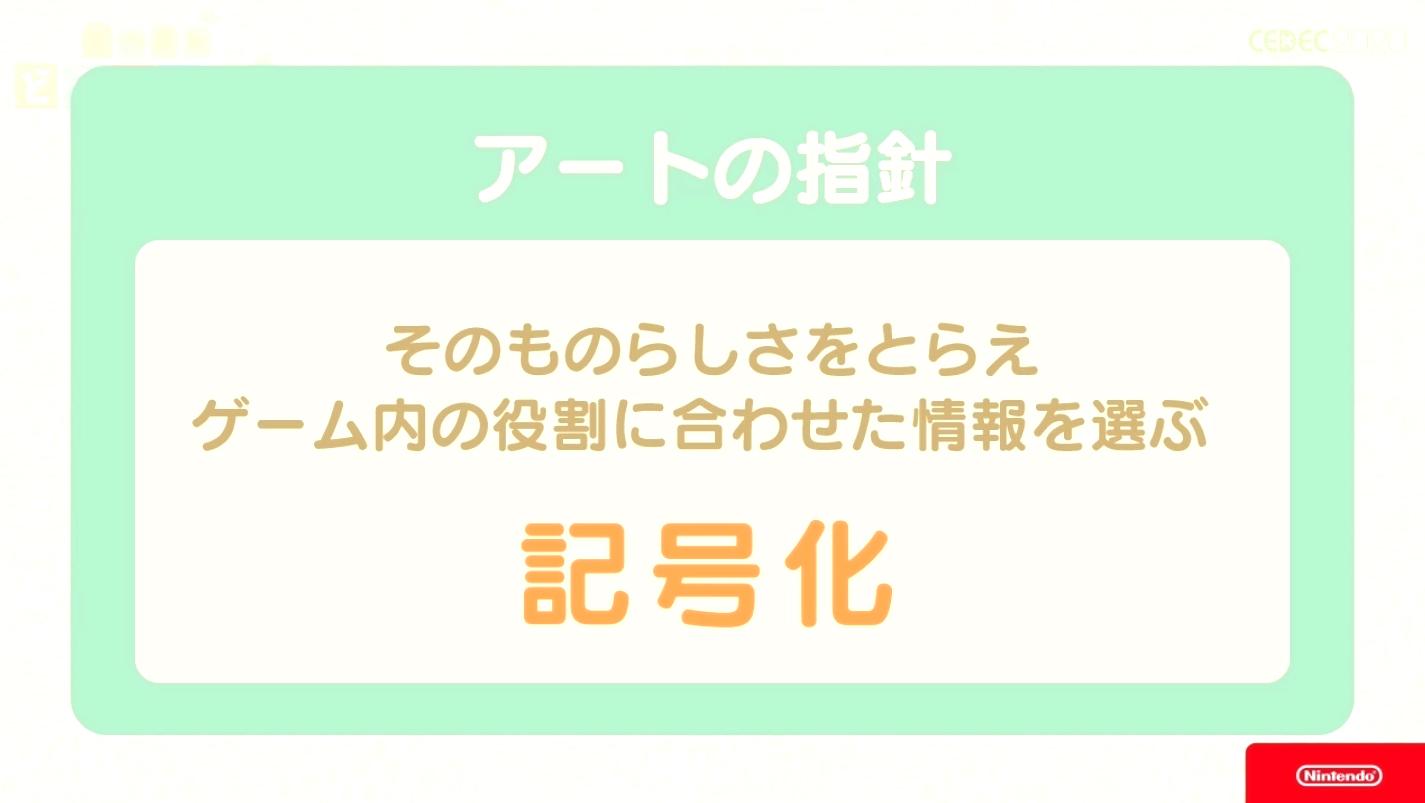

一方、『あつ森』では過去作から画面の解像度が大幅に上がったため、それぞれの遊びのきっかけが埋もれてしまわないよう情報量をコントロールする必要があったという。それぞれの要素が主張しすぎない、「どれを選んでもいいし、どれも選ばなくてもいいと思える画面」を目指して、高橋氏は『あつ森』でのアートの指針として「記号化」を立てた。

画の情報量を記号化して遊びやすく

|

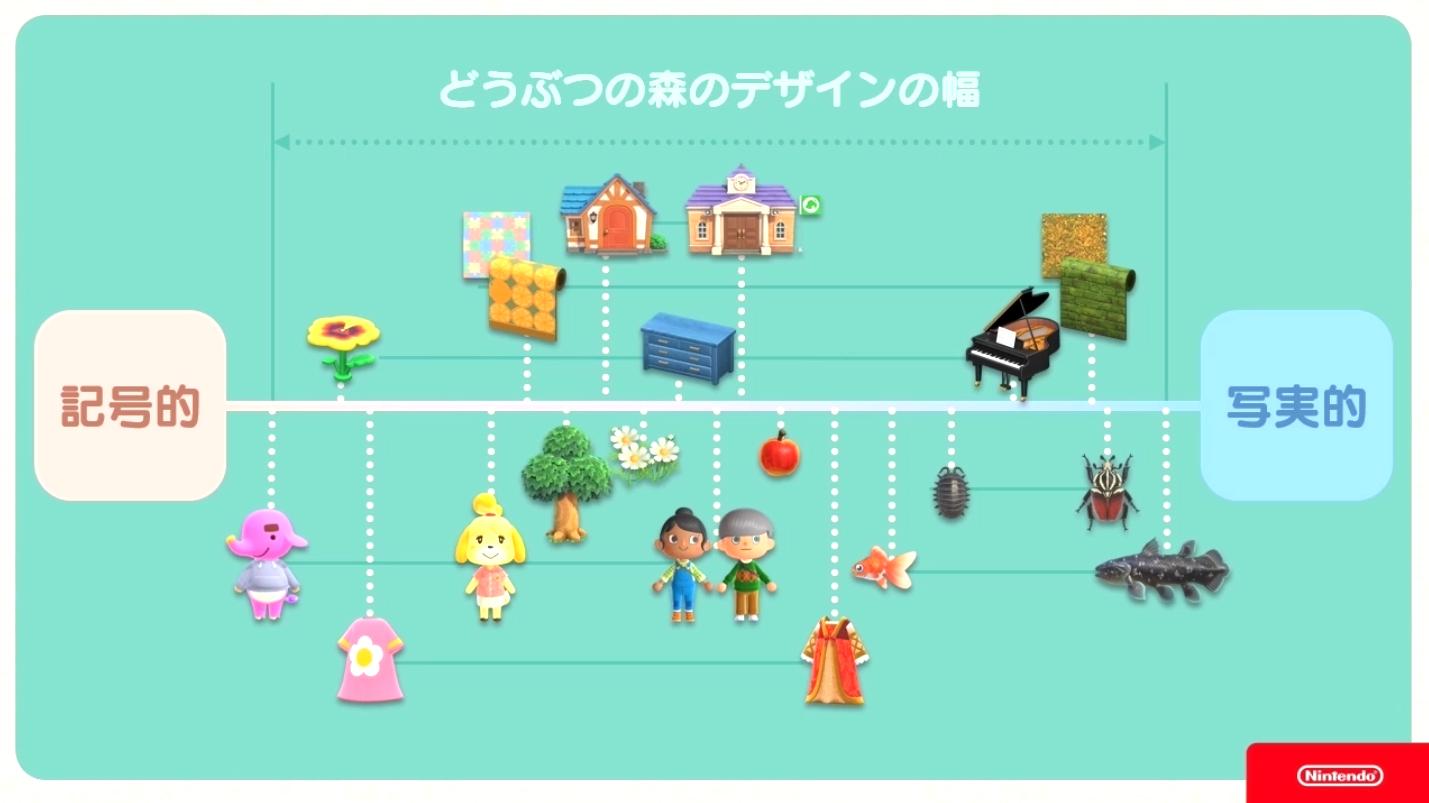

『あつ森』ではゲーム内の役割に合わせて、それぞれの要素の記号化の度合いに幅を持たせている。

博物館に寄贈したり、他のユーザーに見せたりしたくなる虫や魚は写実化の度合いを高めに、同じものが繰り返し登場しやすい花や木は情報量を抑えつつ、並んだときでも単調になり過ぎないシルエットに。ユーザー自身を投影するプレイヤーキャラは、ユーザーがどんなコンディションでも思いを重ねられるよう、顔や手足のディティールに意味を乗せ過ぎないような情報量で。

服はシンプルなものからディティールが必要なものまで幅があり、どんなコーディネートでも情報量が多くなり過ぎないようになっている。

このデザインの幅について高橋氏は「画がばら付いているということではなく、遊びのきっかけのバリエーションが幅広くある」と説明した。

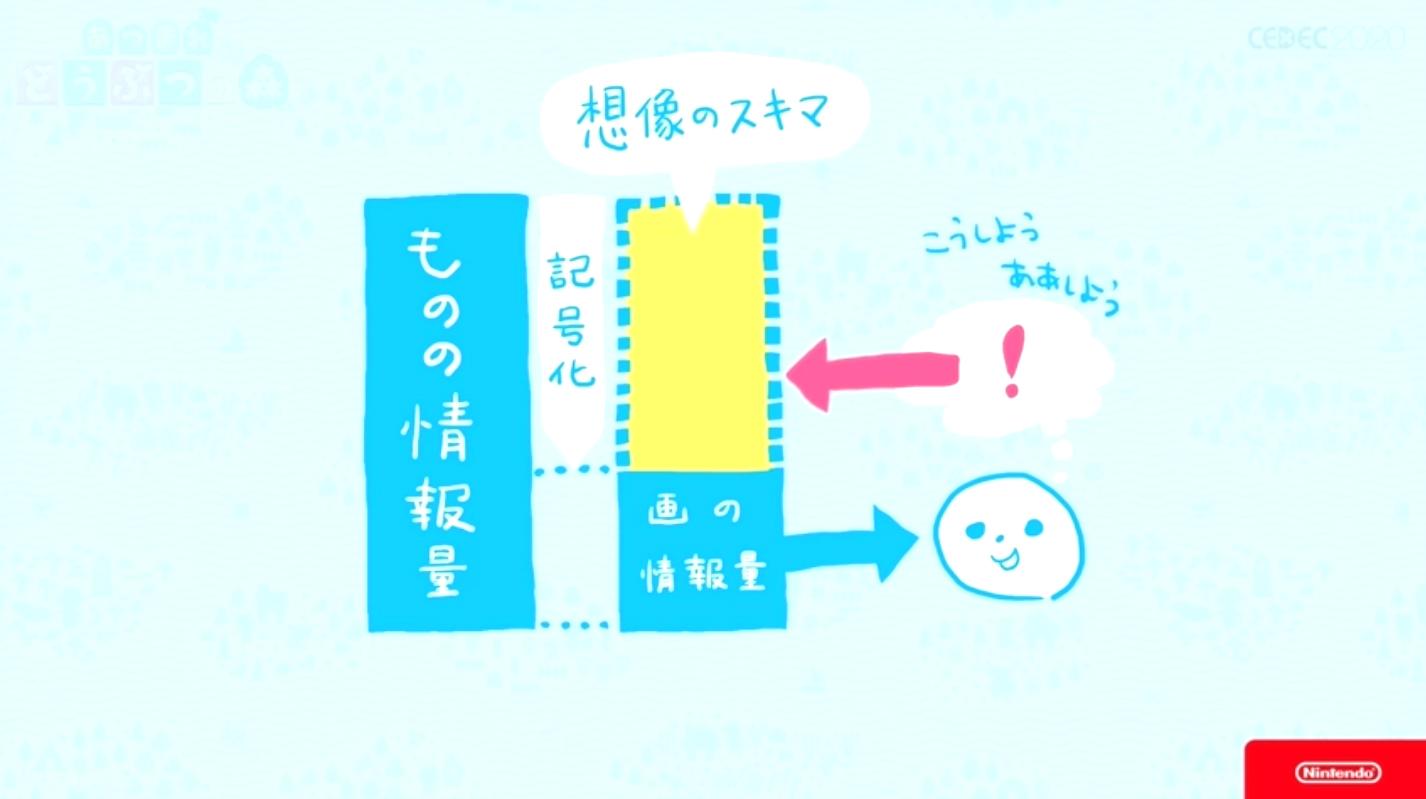

記号化によって失われた情報は「想像のスキマ」になる

|

|

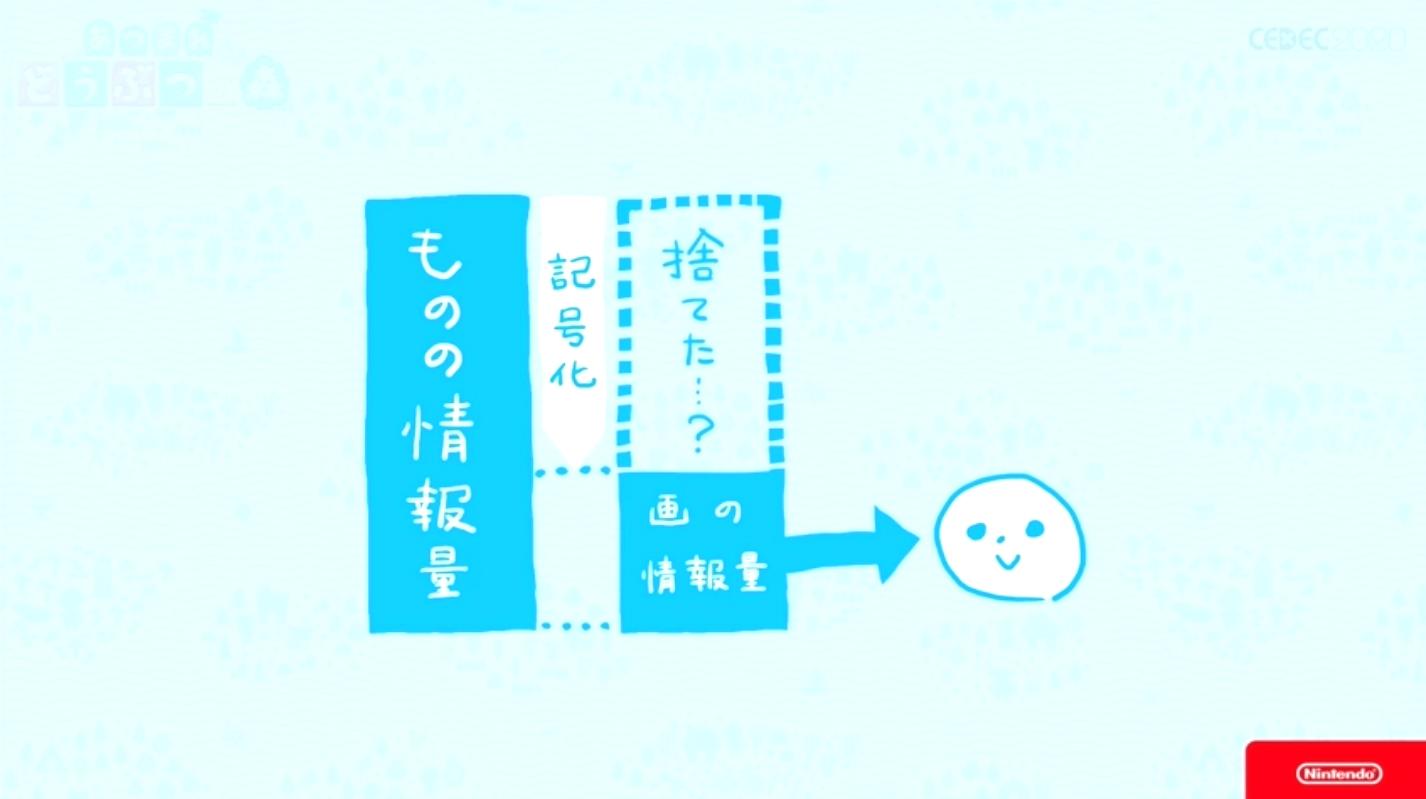

記号化により画の情報量を減らした分は「捨てた情報量」とも言える。それでも制作チームが自信を持って情報を捨てられたのは、画の情報量が減ったことで手ごたえがなくなるのではなく、「想像のスキマ」が生まれる、と考えているからだという。

想像のスキマがあることで、ユーザーは自分の記憶の中から情報を呼び起こし、スキマを埋めようとする。想像のスキマに自分の思いを投影できるようになれば、ユーザー自らが遊びの目標や動機を生み出すことに繋がるという。

|

|

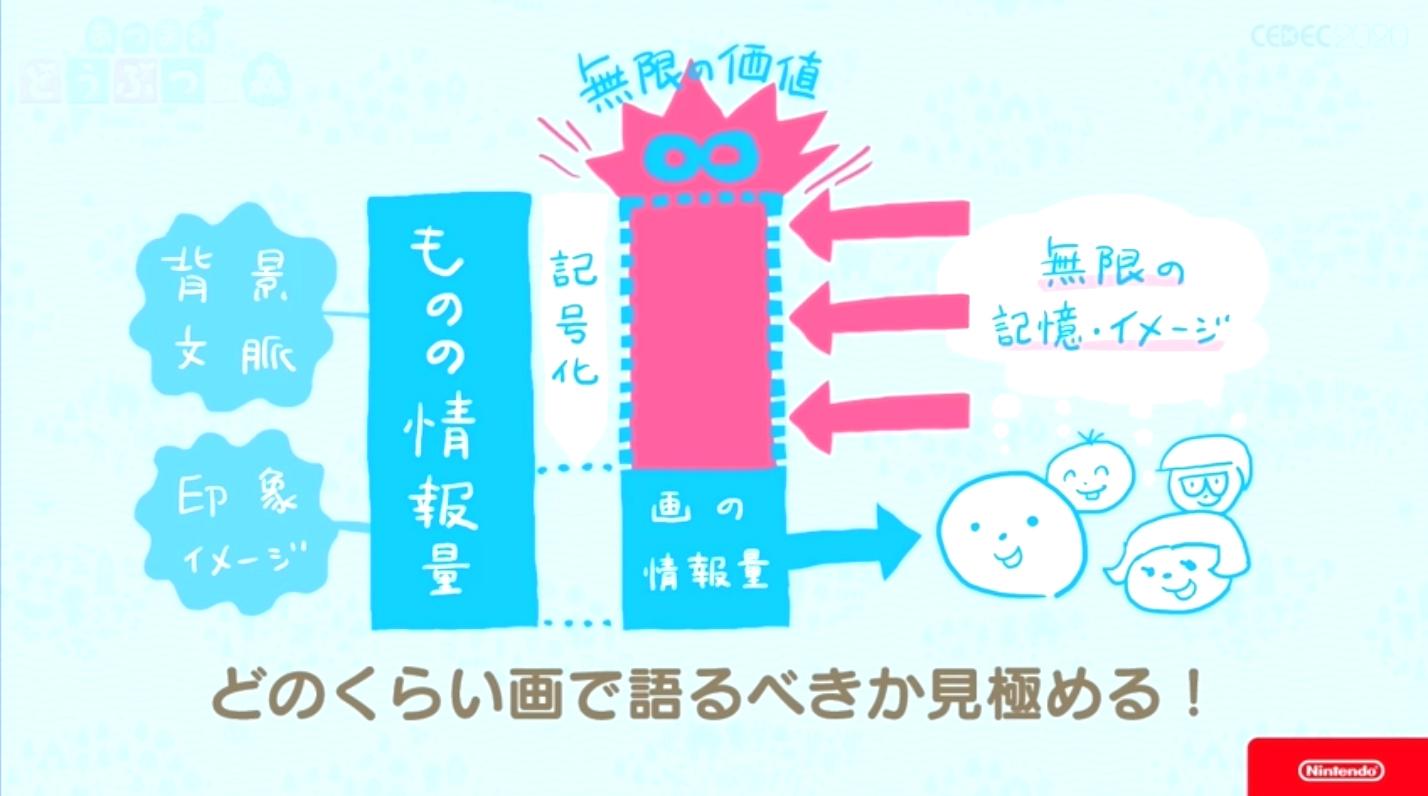

制作チームはユーザーの想像のスキマを塗りつぶしてしまわないよう、「画が語りすぎていないか」を常に議論しているという。高橋氏によれば「私たちは目に見えることを作るのと同時に、『見えない部分をデザインしている』のだと思います」と語る。

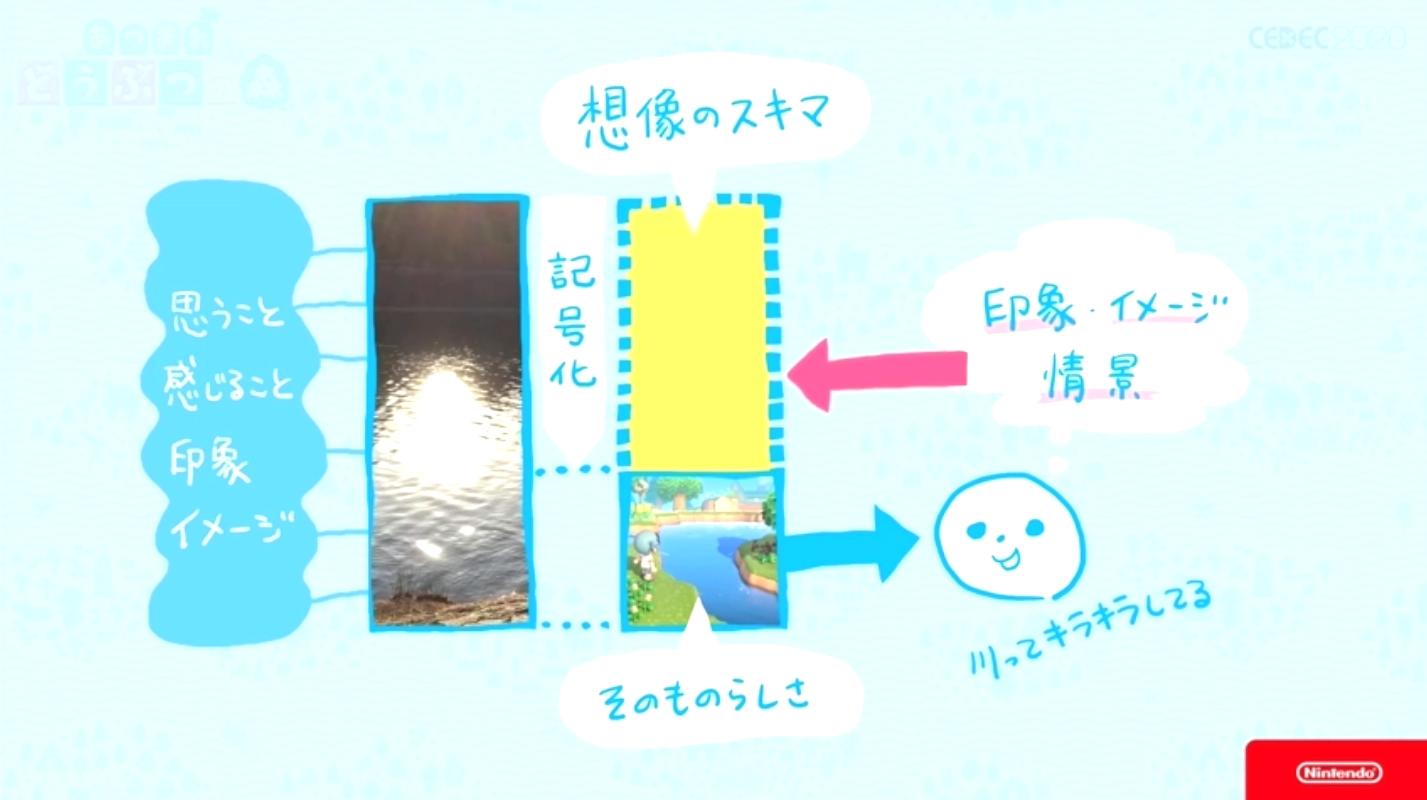

また、記号化にあたっては、見た目だけでなく、画そのものが背負っている文脈も含めて画で語れないかを考えるという。ユーザーが画をみたとき、記憶や知識、経験と結びつくほど、自分でこうやってみようという動機に繋がりやすい。

さらに、ものの印象やイメージを画で語れないかも考える。印象でそのものらしさが伝わると、画で語る情報が少なくても、ユーザーがそれを解釈してイメージをふくらませてくれるからだ。

|

ユーザーの持つ記憶やイメージは人によってさまざま。しかし、アーティストがそれをうまく記号化できれば、想像のスキマに思い思いの解釈が加わり、無限の価値が生まれるだけでなく、人と人とのコミュニケーションにも繋がっていく。そのきっかけとなるために、どのくらい画で語るべきかを見極めることがアーティストの腕の見せどころ。

|

このように、「想像のスキマ」を大事にしながら記号化したものたちが集まった画面が『あつ森』のアートである。

草のパターンを写真から記号化していく実例。画の情報量を減らしながら、草として認識できるところまで落とし込みつつ、ユーザーの想像のスキマを作っていく。できあがったパターンは色を変更することで四季にも対応できる

住民のデザインで心がけたこと

続いては、『あつ森』でキャラクターリードを務めた柴田朝子氏が登壇。柴田氏は過去に『トモダチコレクション新生活』や『スーパーマリオブラザーズ U デラックス』でキャラクターデザインを務めている。

どうぶつたちは全部で約400体

|

ユーザーが暮らす島には、最大で10人どうぶつたち(住民)が暮らしているが、どうぶつたちは全部で約400体が存在する。どうぶつの数が多いと、住んでいるどうぶつがユーザーの島ごとに異なる可能性が増え、ユーザーが他の人に見せたくなるコミュニケーションにも結び付く。

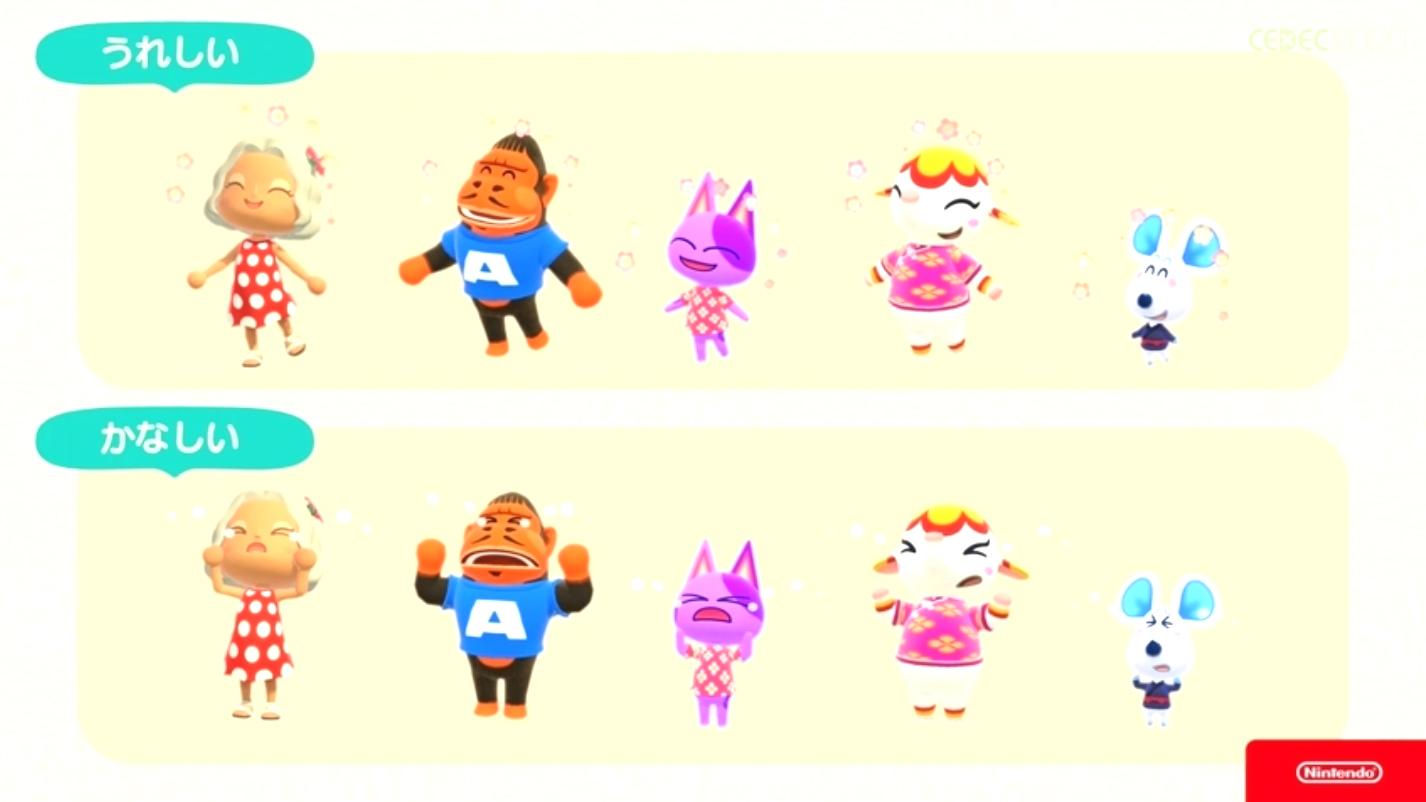

どうぶつたちのデザインでは、ユーザーにとって「いつの間にか大切な存在になるキャラクター」になることを目指したという。そのために、「関わりたいと思えるような感情移入しやすい見た目」「見ていたいと思えるような生き生きとした行動」の2つをポイントにしてどうぶつたちをデザインしていったという。

|

関わりたいと思えるような感情移入しやすい見た目

見た目の点において、どうぶつたちは記号的なシルエットになっている。記号的にすることで、遠くからでも認識しやすくなり、遠くからでも関わるきっかけが生まれる。

|

|

また、シルエットには極力付加情報を入れず、例えばネコならネコとわかる以上の情報は入れないように統一しているという。それにより、そのネコがどのような性格か、何が好きかというようなことを、外見ではなく会話や行動から想像できるようにしている。

また、シルエットをシンプルな共通の形状にすることで、テクスチャの差だけでキャラクターのバリエーションを増やすことにも成功。逆に、役割のあるどうぶつはシルエットの情報量を増やして目立ちやすいようにしている。

|

シルエットを統一することは表現の幅を狭くしそうにも思えるが、実は個性の幅を広げるということにも繋がっているという。三毛猫、ヒマラヤン、シャム猫など、現実に存在するネコを表現できるだけでなく、歌舞伎メイクをしているネコ、ミカンっぽいネコなど、現実には存在しない変わったデザインでも、統一されたシルエットであればネコだと認識できるのだ。

|

また、全てのキャラクターは同じ骨構造で作られており、ほぼ同じアニメーションで動かしている。それぞれの種族らしい動きをするのではなく、プレイヤーと同じ動きをすることで、感情移入しやすくなっているのだという。

|

|

このように、シルエットに含める情報量を抑えたぶん、ディティールを加えることで感情移入しやすいキャラクターにデザインしていく。しかしここでも「語りすぎ」ず、ユーザーの想像のスキマにゆだねられるように情報を選ぶことが大切なポイントだったという。

|

以下はオーロラとブーケ、2人のキャラクターデザインにおけるディティールの調整例。目のハイライトあるなしでだいぶ印象が違うのがわかるだろう。

オーロラ(左)とブーケ(右)。ともに過去作でも登場している

一方で、ハードがNintendo Switchになって画面の解像度が上がったぶん、どうぶつたちの表情や体型、動作のディティールは強化・洗練されている。

|

|

想像のふくらむ記号的なシルエット、ひとりひとり異なる個性の豊かさ、近くでも感じらるディティールの魅力。これらにより、ユーザーがより感情移入しやすい見た目ができあがった。

|

見ていたいと思えるような生き生きとした行動

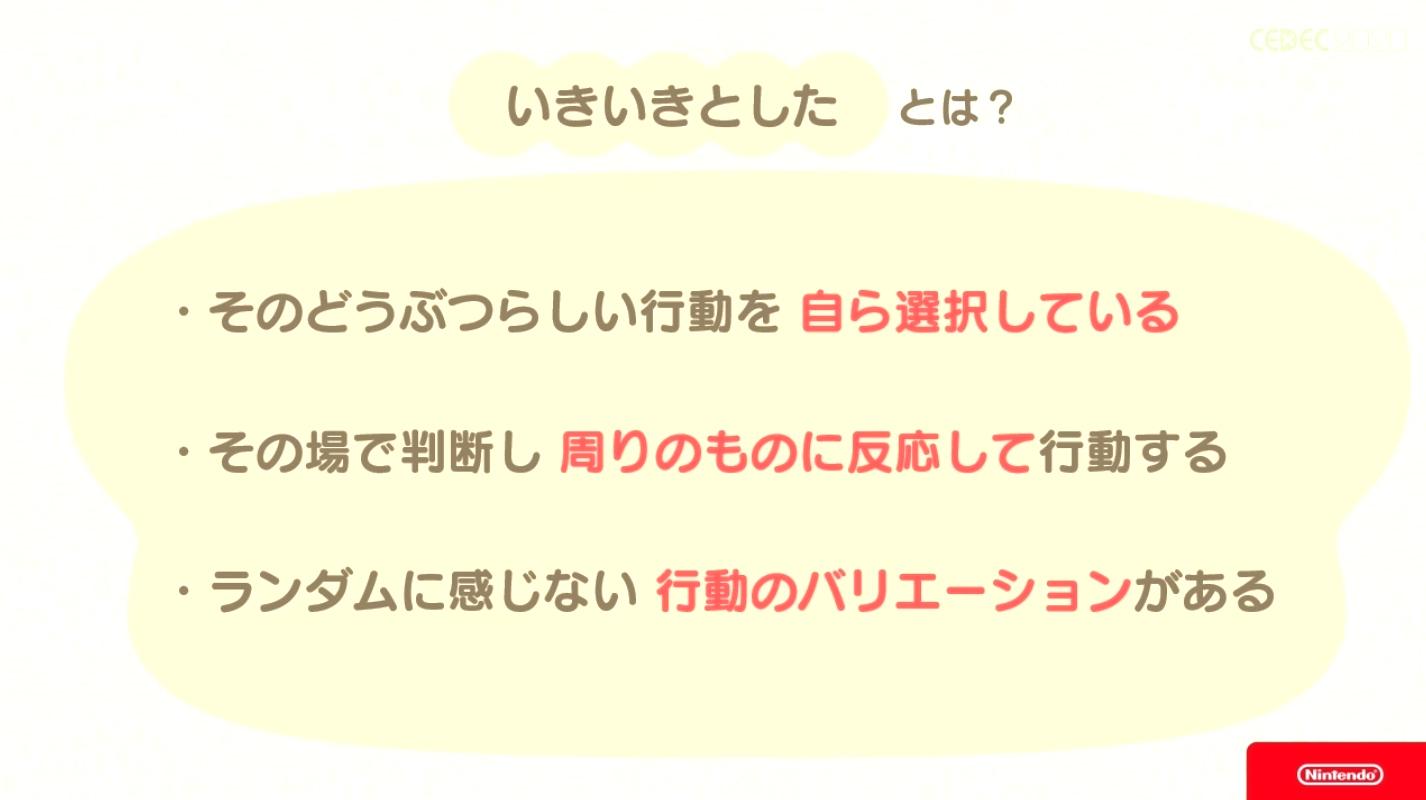

いつの間にか大切な存在になるキャラクターにするためには、機械のように動いていると感じさせないよう、いきいきと行動している様子を描き、プレイヤーキャラと同じように生活をしているという身近さや、関わるきっかけを作る必要があった。

|

それを表現するため、どうぶつの行動に「自ら何かする」「見つけて何かする」という動きを持たせ、さらにそれらにバリエーションを持たせることで、生き生きとした行動を描いた。

|

|

|

「自ら何かする」では、自ら行動を選択していくことの繰り返しでどうぶつの一日を決めているという。ご飯を食べたり、ヨガをしたり、掃除をしたり、釣りをしたりと、生活に必要な行動をすることで、暮らしている様子を表現した。

どうぶつたちには趣味もあり、趣味によって取る行動も異なったり、行動や状況に応じて衣服を着替えたりもするようになっている。

|

|

|

「見つけて何かする」では、目に入った虫に反応したり、ユーザーが島に置いた家具に触ったりなど、目に入ったものに対して反応して行動するようにデザインした。

また、自ら何かをしている途中で他のものを見つけた際にも、見つけたものに反応して行動が切り替わる。そしてここでは「悩む」という演出を間にはさみ、機械のように感じられない、滑らかな行動の切り替えを行っている。行動の間のほんのわずかな演出で、ユーザーの想像が自然にふくらむのだ。

|

|

このように、「自ら何かする」「見つけて何かする」、そしてそれらの行動が繋がるようにしたこと。さらにどうぶつや環境によって行動のバリエーションが異なることで、ひとりひとりのどうぶつがいきいきと行動して見えるようになった。

|

家具を通じて『あつ森』を楽しむサイクルを作る

続いては、『あつ森』で家具のデザインリードを務めた杉本裕美氏が登壇。杉本氏は『バッジとれ~るセンター』や『リングフィットアドベンチャー』などでキャラクターデザインを担当している。

|

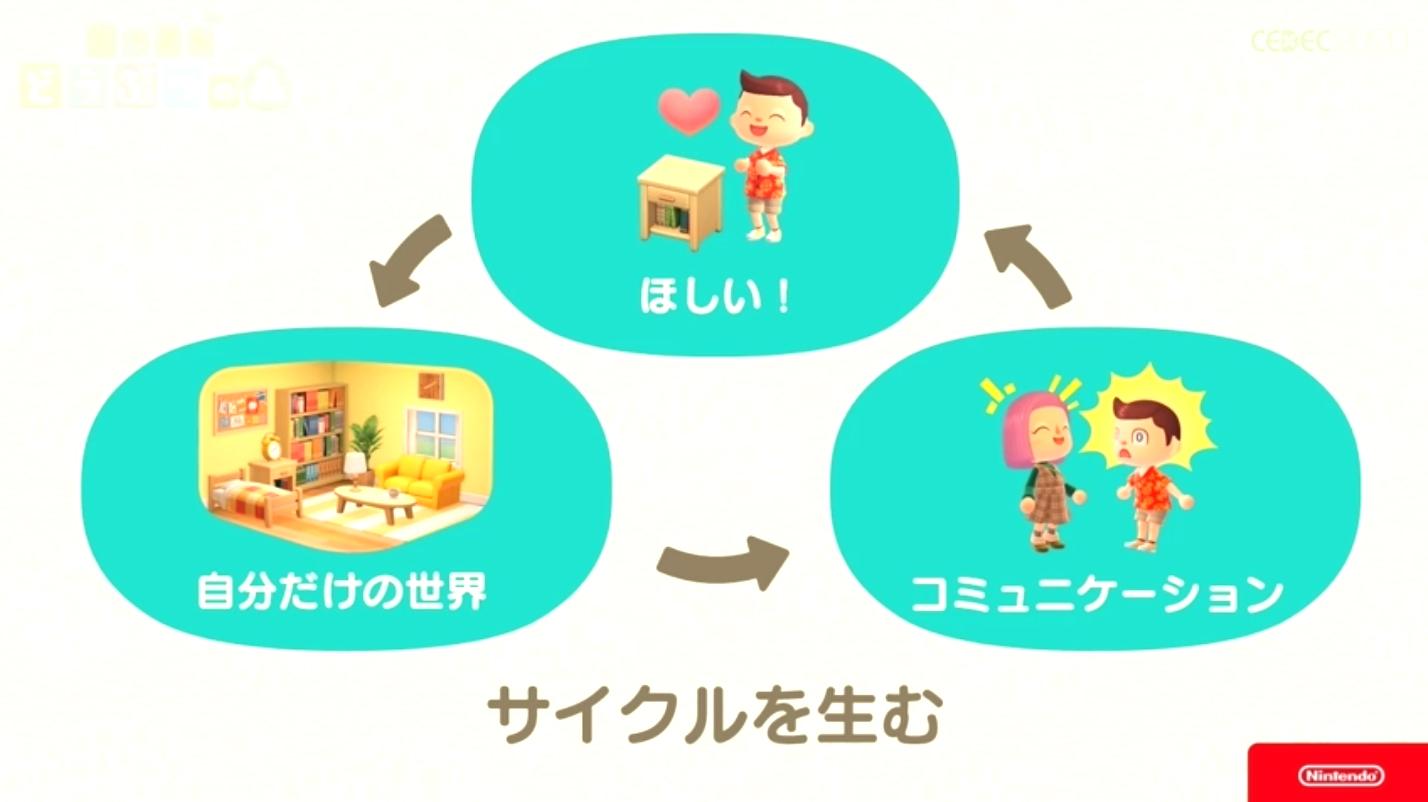

家具のデザインにおいては、(1)家具を欲しいと思ってもらい、(2)そのユーザーだけの世界を作ってもらい、(3)他の人とのコミュニケーションをし、(4)『あつ森』がさらに楽しくなる、というサイクルを生み出すことを目指したという。

家具の「らしさ」を表現し、それ以外は省く

|

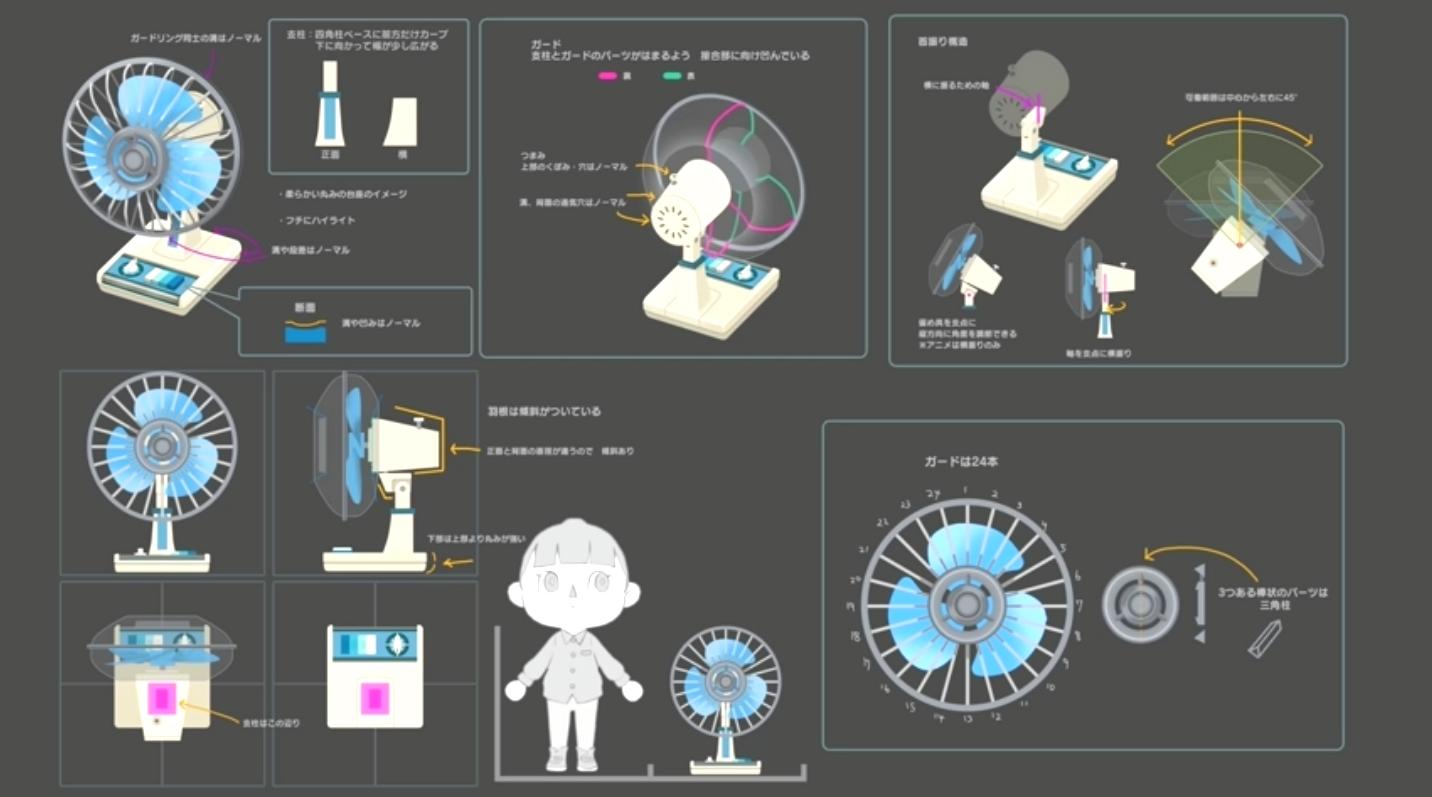

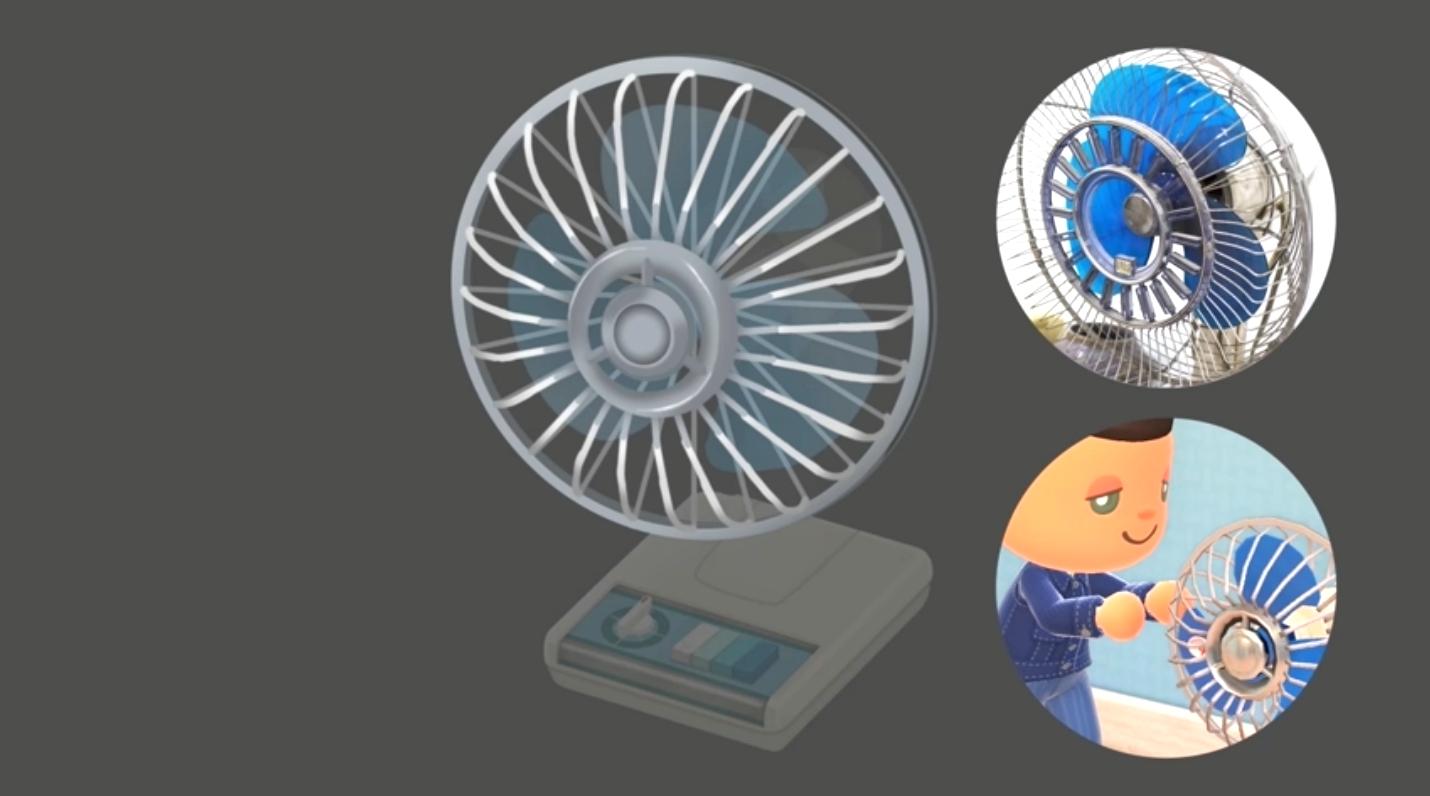

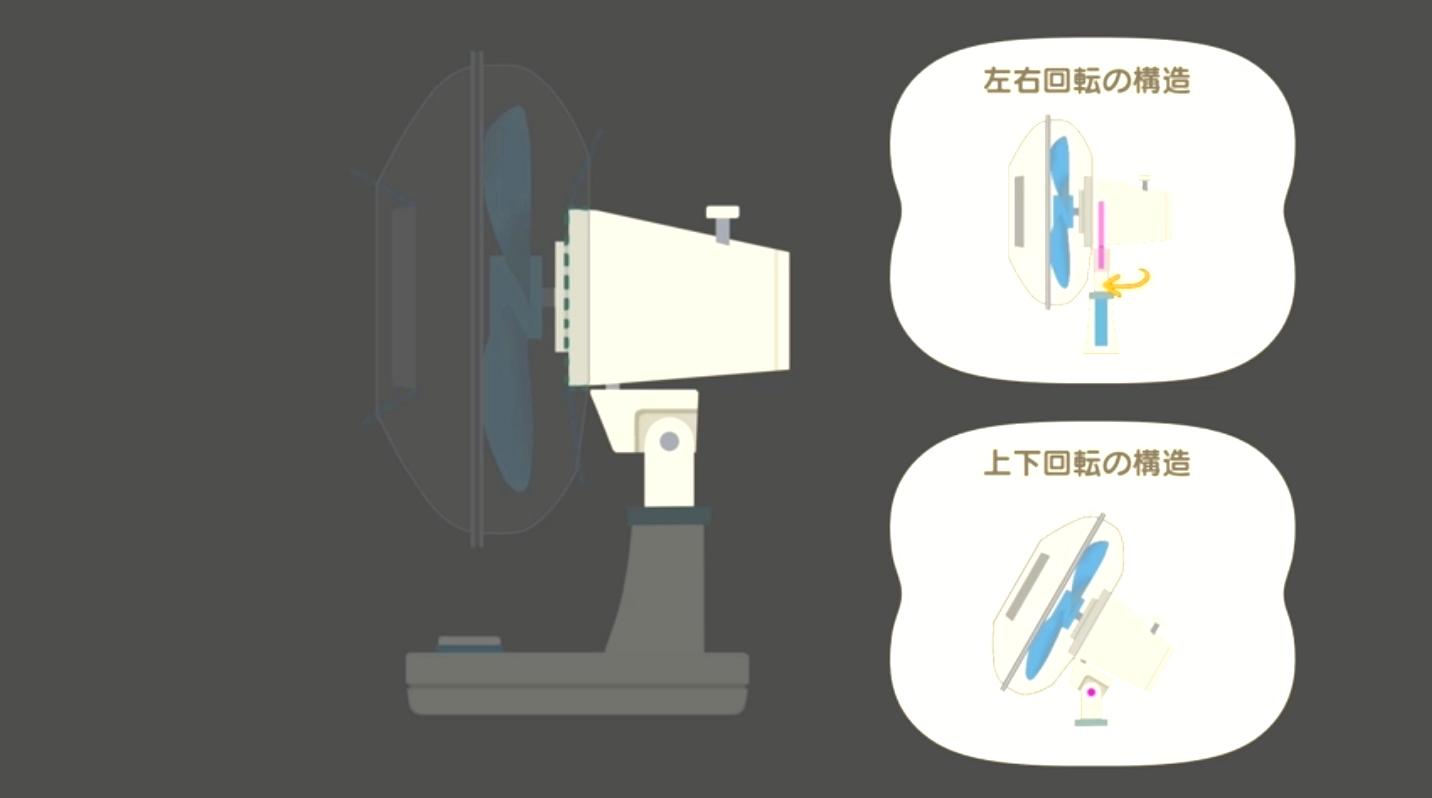

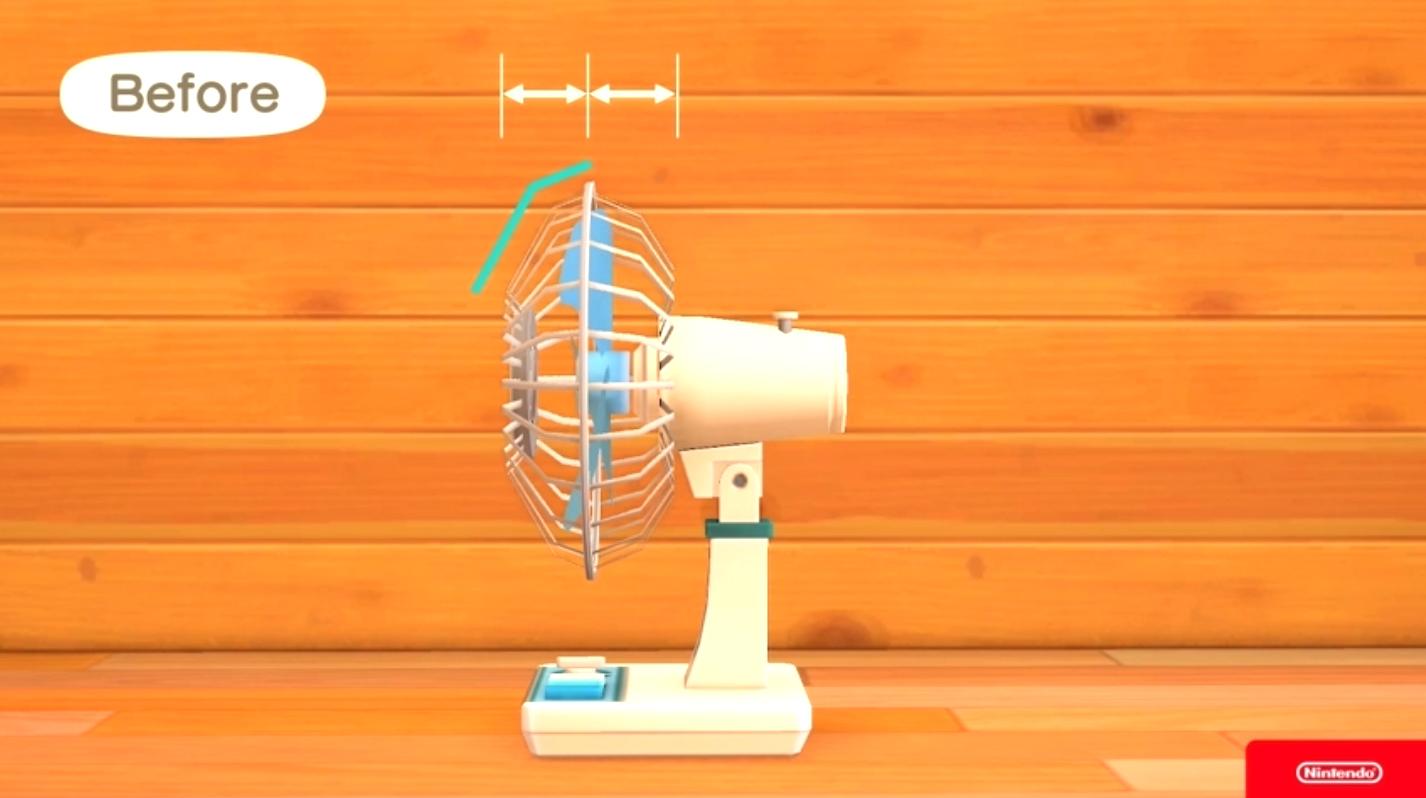

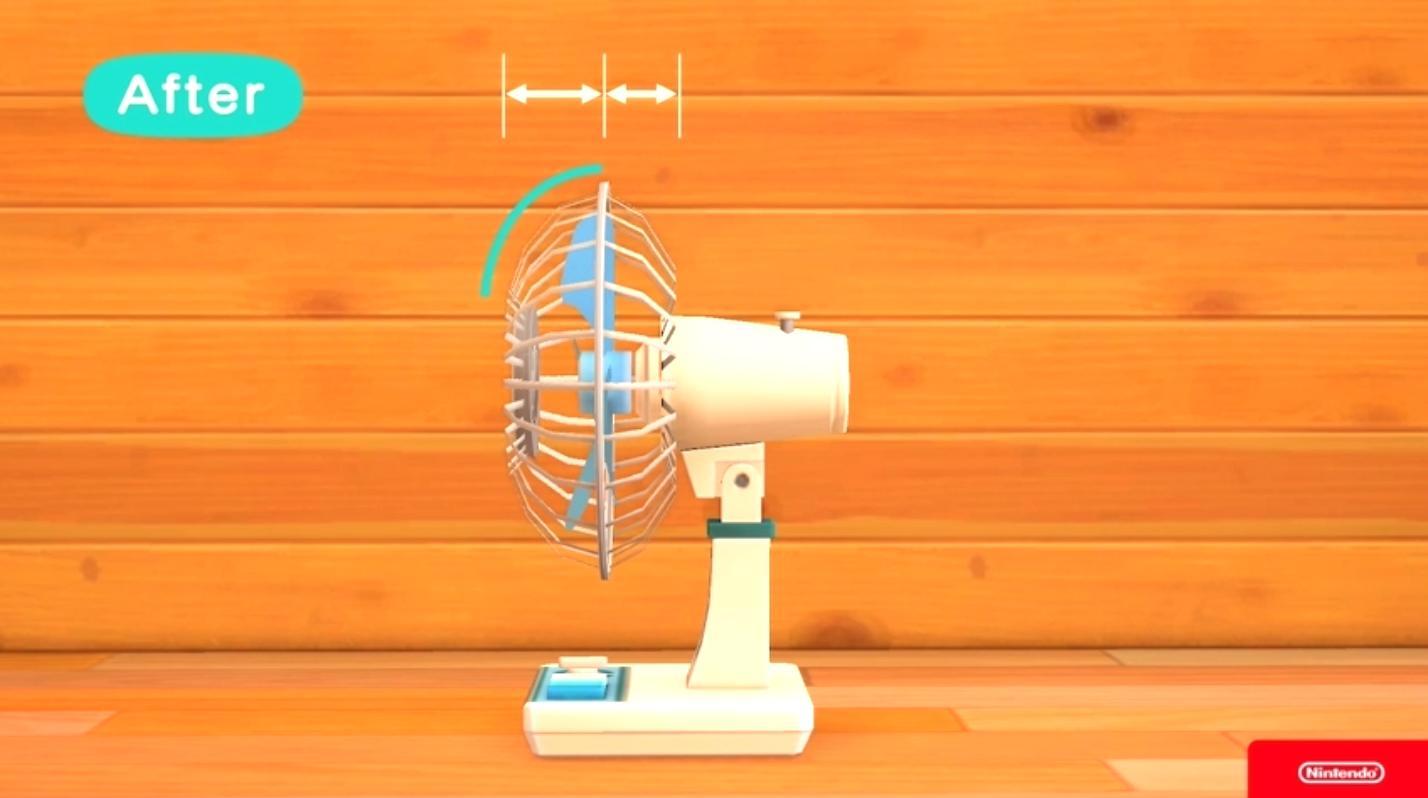

まずは家具を欲しいと思ってもらうために、それぞれの家具から想起される「らしさ」を追求。ユーザーに「よくできている」と思わせ、実際に飾りたくなるような工夫をこらしたという。その「らしさ」を支えるのは、モデルを作る前に行う調査。そしてここでも情報量をコントロールする記号化のルールが働いている。セッションでは「レトロなせんぷうき」を例にモデル制作の手順が紹介された。

「レトロなせんぷうき」制作の様子。実物の調査から特徴を選び出して3Dモデル化。その後に細かい修正を加えてようやく完成となる

『あつ森』ではこの工程をすべての家具で行っている。気の遠くなるような作業だが、家具はゲーム中でデザインの幅が一番広いセクションであり、記号的なものから写実的なものまで、様々なデザインが共存している。記号化の作業を全体化することで、どんな家具でも共存できるようになるのだという。

|

家具のバリエーションでより多くのユーザーニーズに応える

ユーザーが全員同じ家具を飾っても、それでは差が出ない。ユーザーそれぞれの世界を作るにはそれだけ多くの家具が必要だが、『あつ森』ではやみくもに家具の種類を増やすのではなく、バリエーションを作ることで、同種の家具でもより多くのユーザーに興味を持ってもらえるようにしている。セッションでは「モビール」「洗面台」「ホワイトボード」が例に挙げられた。

|

|

|

このように、さまざまな角度から狙いを明確にしてバリエーションを広げることで、より多くのユーザーに家具を使ってもらえるようになり、多様な世界が生まれやすくなる。

家具同士のサイズバランス調整でどんな組み合わせでも気持ちよい空間に

ユーザーによって違う飾り方をするということは、一方ではどんな組み合わせでも気持ちいい空間になる設計が必要ということ。そのために行ったのが、家具同士の粗密調整だ。

|

|

『あつ森』では家具のサイズはすべて一定の範囲内で決められている。人形などの小さいものなら1マス、プールのように大きなものでも9マス以内、といった感じだ。室内に置く可能性もあるため、高さも最大4マスとなっている。

たとえば実際は40メートル近くある灯台も、ゲーム内では4マスで表現している。現実のサイズとは全然違うため、その違和感を減らすため粗密の調整が必要なのだ。逆に粗密の調整がうまくできれば、スケールの異なる家具でも違和感なく同一空間に配置することが可能になる。

|

|

『あつ森』ではそうした家具の大小・粗密調整の最初の基準として、ベッドが選ばれている。ベッドはプレイヤーがもっとも触れ合う家具のひとつであり、プレイヤーキャラとのサイズ感も合っていたのが選ばれた理由だという。

|

|

|

このような調整を繰り返した結果、ユーザーがどんな家具を組み合わせて飾っても違和感のない、居心地のいい空間作りができた。

ちょっとしたしかけでユーザーの「想像のスキマ」を刺激する

そして家具ひとつひとつにも、コミュニケーションのタネになるような、心を動かす要素が追加されている。遊び心が入った家具がスパイスのように少し入ることで「この家具を触ったらどうなるかな?」というワクワク感や、コミュニケーションのきっかけを演出しているのだ。

|

多くの表現の幅の中から何を選択するかが重要

セッションの最後には再び高橋氏が登場。『あつ森』ではゲーム画面・住民デザイン・家具デザイン以外でも、あらゆるパートにおいて記号化を突き詰めていったという。その結果できあがったのは「語りすぎない日常」だった。

「人と人とのコミュニケーション」というコンセプトに向き合ったからこそ、ユーザーが手に取りやすい、語りすぎない日常の画面にたどり着けたのではないかと語る。

続けて「現在のゲーム制作において、表現できる幅はとても広い。だからこそ、その中で何を選択するかの価値は高まっていると思う。その選択のぶんだけゲーム体験があり、ユーザーの想像の可能性が生まれる。想像の可能性が生まれる限り、ゲームの可能性も広がり続けると確信している。私たちはこれからもその可能性に応えるデザインをしていきたい」と締めくくり、セッションは終了となった。