なぜ『ゼビウス』の得点表示はストップするのか?

他方、開発者の狙いがうまく当たり、「得点表示の限界への到達が事実上不可能」というゲームも少なからずある。それらを除外した場合、『ゼビウス』登場前のアーケードのビデオゲームでは、得点表示が限界でストップするのは少数派だったようだ。やはり、ゼロに戻るほうが実装は楽だったのだろう。

表示限界で得点の加算を止めるものの実例としては、1979年秋に登場したセガのレースゲーム『モナコGP』が挙げられる。9,999点で得点がストップするが、ゲームはそのまま続行するようになっている【※】。ここはエポック社などの電子ゲームとは異なる点だ。

※『モナコGP』は、ゲームスタート時は時間制で、残り時間がなくなるまでに2,000点を獲得すると、クラッシュするたびに車が減るルールに移行する。

『モナコGP』が得点表示をこのような仕組みにしたのには、明確な理由がある。本作はタイトーの『スピードレース』シリーズの上位機種と同様、その日の上位5位までの得点を常時掲示する機能を備えていた。これに加え、他社と差別化する画期的な特徴として、「ゲーム終了後に、その得点が当日何回プレイされた中での何位かを表示する」という機能を盛り込んだのだ。得点がゼロに戻ってしまうようでは、これらの機能が台無しになってしまうと考えるのは、無理からぬところだ。

では、『ゼビウス』が得点の加算を表示限界で止めるのには、どのような理由があったのだろう。それとも、深い意図はなかったのだろうか?

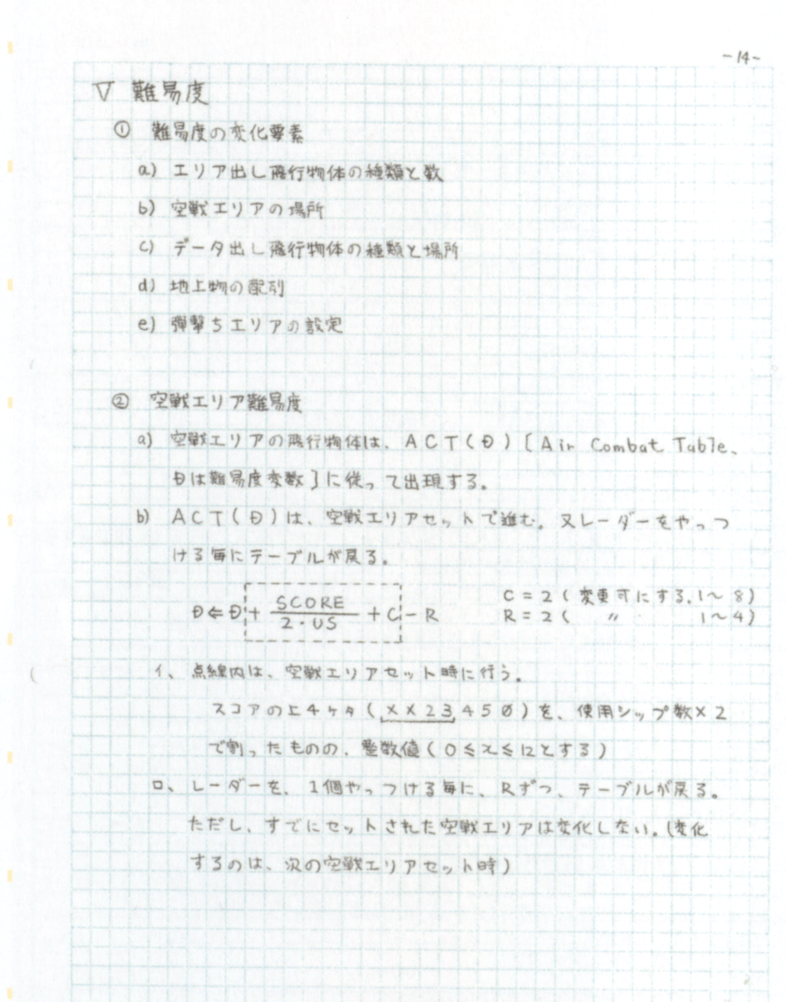

この点を考えるうえでの大きなヒントを、近年さまざまな機会に公開されている『ゼビウス』の開発資料の中に見ることができる。「V-10 P2仕様書」と題された書類には、得点7ケタのうち上4ケタ分、つまり「得点/1,000」の整数部分を、難易度の上昇の設定に利用する旨が記されている。

すると、得点が表示限界を超えてゼロに戻ってしまう場合、難易度の上昇度合いも初期状態に戻ることが想定される。これを防ぐ目的で、得点を表示限界でストップするようにプログラムされた可能性が考えられる。

『ゼビウス』が得点の10万や100万のケタの数値次第で、尻上がりに難易度が上がっていく仕組みだったら、表示限界で得点を止めるかどうかは重大な違いになったはずだ。ただ実際には、得点から導かれる数値はあくまで補助的なものにすぎない。そのうえおおむね5〜6万点以上なら、何点だろうが実質的には同じ扱いになってしまっているようだ。もし『パックマン』などと同じく100万点で得点がゼロに戻るようになっていたとしても、難易度の変化の違いはあまり感じられなかったのではないだろうか。

「無限増え」が“神話”にした「1千万点」

つまり『ゼビウス』における、のちに言うカウンターストップは、仮に狙いがあったとしても、そのとおりには機能しなかったものと推測される。しかし一方で、想定外の“副産物”もいくつか生じている。

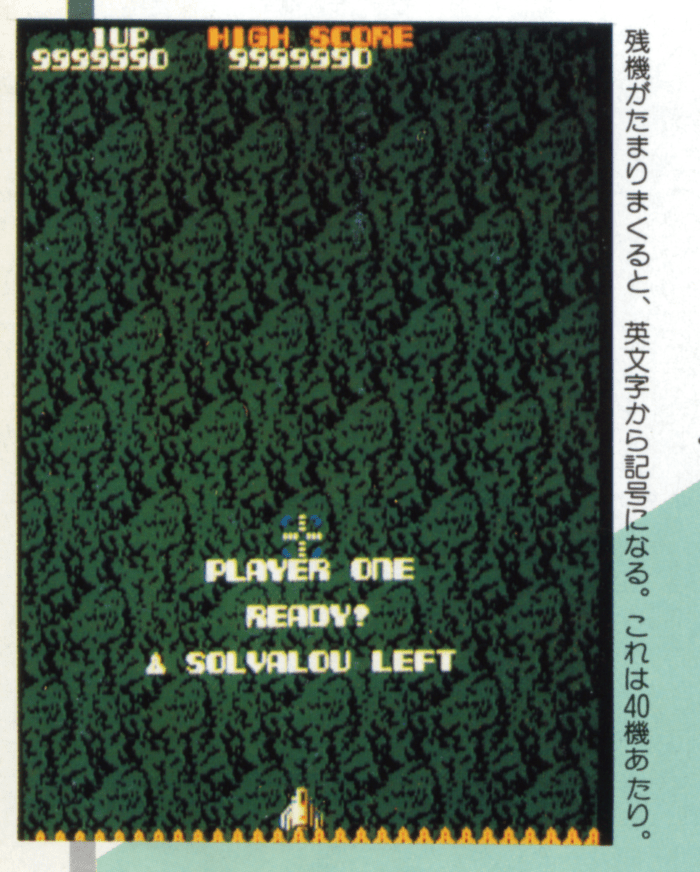

とりわけ有名なのは、「無限増え」だ。『スペースインベーダー』では、得点がある基準に達した際のご褒美として、プレイヤーの操る砲台の“残り”をひとつ増やすという手法が採られた。これはその後のシューティングやアクションのビデオゲームでも踏襲され、『ゼビウス』では標準で2万点・6万点・以降6万点ごとに戦闘機「ソルバルウ」が増えるようになっている。ところが、表示限界前の最後の基準点である996万点を過ぎると、プログラムの不具合により、わずかでも得点が加算されるたびにソルバルウも1機増えるという現象が起きる【※】。

※「無限増え」と呼ばれてはいるが、実際にはソルバルウの残りは最大255機で、それを超えるとゼロに戻ってしまう。

このとき、もともと甲高く目立つ音になっている、ソルバルウが増える際の効果音が立て続けに鳴り響くことになる。昨今では「グリッチ」と呼ばれそうな事象だ。これはプレイヤー当人はもちろん、周囲の野次馬にも、尋常でない事態が起きていることを強烈に印象づけるものだった。

のちに『ポケットモンスター』の生みの親となる田尻智氏は、自伝的小説『パックランドでつかまえて』の中で、これを「ついにゲーム機はギブアップの悲鳴をあげた」と表現している。

電子ゲームをはじめ、得点表示が上限で止まる既存のゲーム機と大きく異なったのは、何よりもここだ。得点に「9」が並ぶという構図の迫力と美しさは、先に触れた『インベーダー1000』や『モナコGP』にも間違いなくある。しかし『ゼビウス』では、これに先立つ「無限増え」の異常性が、ゲーム機の周辺を興奮のるつぼと化すほどにまで白熱させる効果を持っていた。

そもそも『ゼビウス』は、パンフレットで「隠れキャラクター」という言葉を使うなど、謎めいた内容であることを前面に押し出して注目を浴びた作品だ。その終局として、「無限増え」は偶然にしてはあまりにできすぎた演出と言える。しかもそこにたどり着くまでに、ふつうにプレイすると6〜7時間は必要だった。

加えて、ゲーム終了後のランキング表示への名前入力【※】にもこの得点が正しく反映されることが、マニア心を刺激した。得点が表示限界を超えるとゼロに戻るゲームの場合、ランキングでは上限に届いていない得点と区別されずに順位が決められてしまう。画面上部のハイスコア表示に限り、上限の手前まで更新される作品もあったが、得点がゼロに戻ると、ハイスコアとランキング表示との対応が崩れる問題があった。だが『ゼビウス』では、このようなことが起きる心配はない。

※日本では1979年夏登場の『スペースインベーダー・パートII』が先鞭をつけた機能だが、このときはハイスコア達成者のみの特典だった。その後1980年ごろから、得点上位の数名(5~10人程度)が英字で名前を入力できる機能が広まった。なお先に触れた『モナコGP』には、名前を入力する機能はない。

得点にもハイスコアにも「9」がずらりと並ぶ、電子ゲームなどとは文字通りケタ違いの迫力。そこに到達するまでの道のりの長さ。「無限増え」がもたらす高揚感。すべてが終わった後に刻まれる、偉業の証の数字と名前。これらが絡み合った結果、「ゼビウス1千万点」はビデオゲームマニアたちが追い求める“聖杯”になったわけだ。

その影響はもちろん、プレイヤーの間にはとどまらなかった。『ゼビウス』のヒットが、日本のビデオゲーム界に隠れキャラクターの流行を引き起こしたことは、本連載の「裏技」の回でも触れた。これに加えとくにアーケード業界では、得点表示を限界でストップさせる手法、さらには「無限増え」すらも模倣したとおぼしき作品が現れた。

中でも当時の風潮をよく表しているのが、1984年秋にゲームセンターに登場したデータイーストのシューティングゲーム『B-ウイング』だ。本作は全45ステージをクリアすると、ストーリー上の目的を達成してゲーム終了となる、アドベンチャーゲームやRPGに近い仕組みを取り入れている。

このようなアーケードゲームは、シネマトロニクス社の『ドラゴンズレア』など、1983年ごろから話題になったLD(レーザーディスク)ゲーム【※】を中心に例があった。しかし特殊な筐体を使わないゲームでは、1984年夏登場の『ドルアーガの塔』が該当するくらいで、まだ目新しいスタイルだった。

※LDの再生装置を内蔵し、実写やアニメ・CGの動画映像を用いたゲーム。多くの場合、再生位置を任意にコントロールできることを利用し、場面の分岐やミスしたことを示す映像への切り替えを行う。当時のビデオゲーム機のハードウェアでは実現の難しい映像表現が売りだったが、アーケードでのブームは1985年ごろまでの短い間だった。

その中でも『B-ウイング』がユニークなのは、全ステージをクリアすると、得点が9,999,999点まで加算されてからゲームオーバーとなる点だ。開発者が、ストーリー上の最終目的の達成をたたえるためにこのような手法を採ったのは明らかだ。この事例からも、当時のビデオゲームマニアの間で、「カウンターストップへの到達」がいかに価値ある栄誉とみなされていたかがうかがい知れる。

達人たちが“カンスト前提”で競ったアーケード版『テトリス』

ただその後、アーケードのビデオゲームでは、カウンターストップの発生するビデオゲームは徐々に目立たたなくなる。その要因として考えられるのは、1985年2月に改正施行された風営法の影響だ。これによってゲームセンターが新たに許可制の業種となり、午前0時以降の深夜営業が原則禁止されるなど、特に繁華街での運営環境が激変した。

このためプレイヤー側はともかく業者の視点からは、延々とプレイが続きかねない内容は、以前にもまして歓迎されなくなる。もっとも幸いにと言うべきか、先に触れた『ドルアーガの塔』などの手法はプレイヤー側にも受け入れられていた。そこで、全面クリアをもってゲーム終了となるものが増え、結果としてカウンターストップが話題になりづらくなったわけだ。

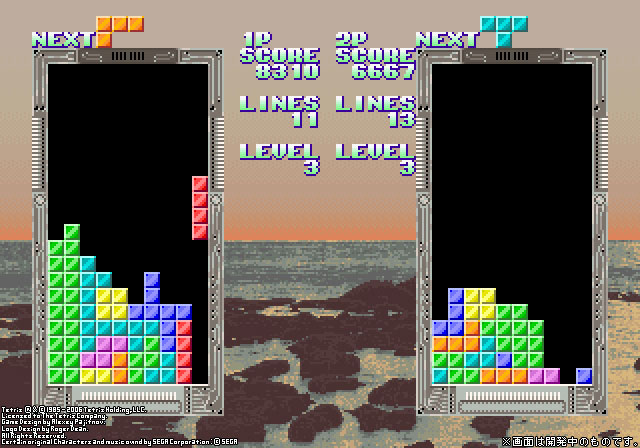

そんな中、改めて広くプレイヤーにカウンターストップへの意識を向けさせたのが、1988年末にセガから発売された、アーケード版『テトリス』だ。今なお広く知られるシンプルで奥深いルールもさることながら、操作性のよさから、当時出回っていたパソコン版などに比べて圧倒的に遊びやすかったのが特徴だ。どこのゲームセンターでも複数設置されるのが珍しくないという、1980年代後半の日本では稀なヒット作になった。

このセガ版『テトリス』には、「面クリア」のようなゲーム展開の区切りがなかった。その代わり、4段(ライン)消すごとに「レベル」が上がる。それに応じてラインを消した際の獲得点数が増加し、またブロック(のちに言うテトリミノ)の落下が速くなるという仕組みになっている。

ブロックの落下速度はレベル15で最大となり、その凄まじい難度のまま一切の中断なくゲームはひたすら続く。ランキング表示画面で、得点は6ケタ、ライン(消したラインの総数)は3ケタ分のスペースが空けられていたが、開発者は当然、その限界に届くことはまずないと考えていたはずだ。

しかしやはりここでも、プレイヤーがその想定を上回った。『ゲーメスト』1990年7月号増刊『ザ・ベストゲーム』では、当時の攻略の進展を、編集部が収集した情報の記録をもとに日付を添えて紹介している。

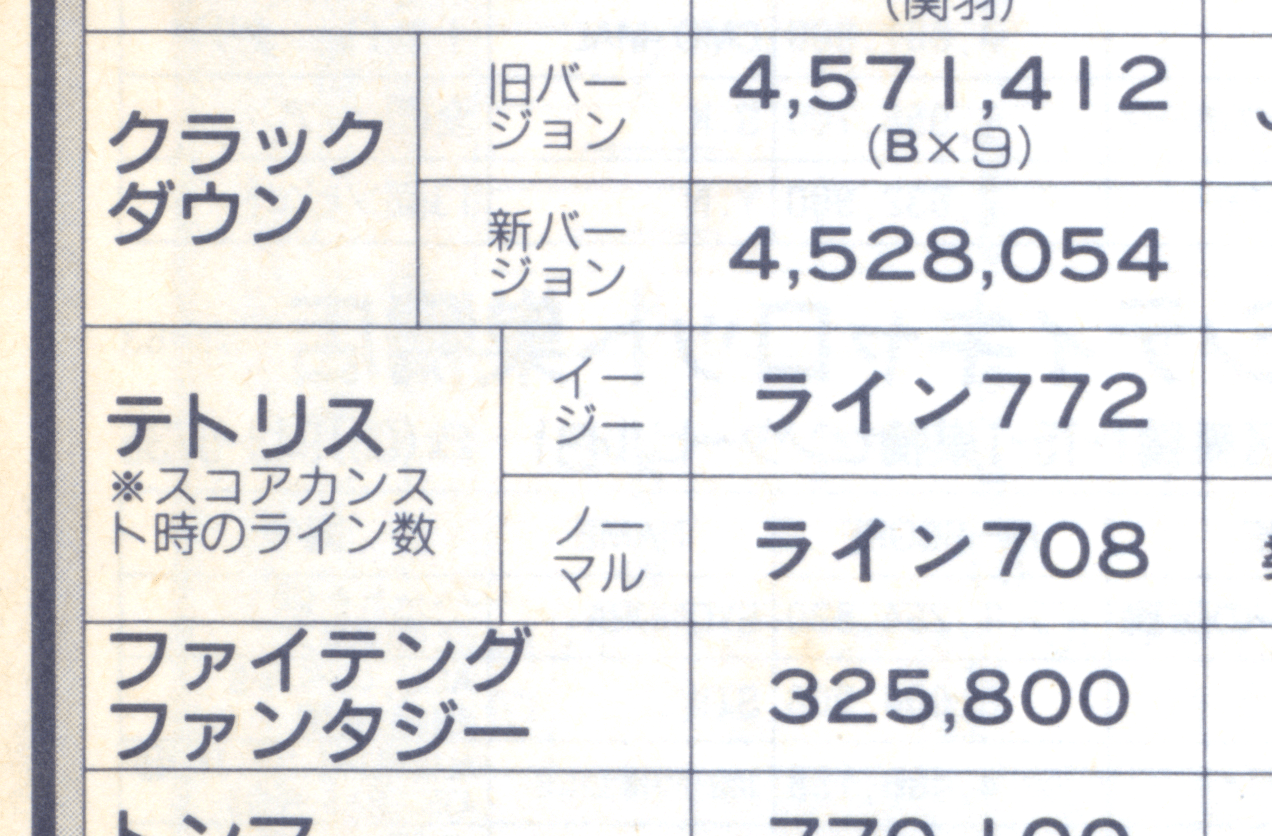

それによれば、レベル表示が99でストップすることが確認されたのはまだ平成になる前の1989年1月5日。それから1ヵ月もしないうちに、999,999点・ライン999が達成されている。のちには凄腕のプレイヤーたちの間で、999,999点達成時の最小ライン数を競うという、別次元の争いが繰り広げられた。

このことからもわかるように、セガ版『テトリス』では、単に「カウンターストップ」と呼ぶと、レベル・ライン・得点のどれの話か判別できないという問題が生じた。すると「レベルカンスト」、「ラインカンスト」といった形のほうが、圧倒的に利便性が高いのは明らかだ。これは「カンスト」という略語の広まりにおいて、少なからず後押しになったことだろう。

「9999」は危険な数字!?

この後、『テトリス』の影響を受けたいわゆる「落ちものパズル」で、カンストが話題になることもあった。しかしそれをかき消すほどの巨大なうねりを伴ったムーブメントが、1991年以降のゲームセンターを直撃する。言わずと知れた『ストリートファイターII』をはじめとする、対戦格闘ゲームの隆盛だ。

このような状況で、カンストの話題が家庭用ゲーム機のRPGなどへも広まっていったのは、自然な流れだったのかもしれない。雑誌『ファミコン通信』の人気企画となる「やりこみゲーム大賞」の第1回の募集告知があったのは、くしくもこの1991年末のことだった。

もっともこの当初の「やりこみゲーム大賞」の誌面上では、「カウンターストップ」や「カンスト」という言葉は直接は使われていない。筆者が確認した範囲では、このシリーズの記事で「カウンター(が)ストップ」という表現が出てくるのは1994年ごろからだ。1993年に「ファミコン通信責任編集」とうたって発売された『ゲーム用語事典』に、「カウンターストップ」と「カンスト」の両方が採録されているので、その影響もあったのかもしれない。

少し時間をさかのぼって、ファミコン用RPG黎明期の状況を見てみよう。1986年発売の『ドラゴンクエスト』では、主人公のHPは255、ゴールドと経験値は65,535が上限となっていた。翌年の『ドラゴンクエストII』の場合、経験値の上限は100万となったが、HPとゴールドの上限は前作と同じだ。

これはメモリーの制約によるところが大きい。本連載の「ローディング」の回で示したとおり、ファミコン本体にはワークRAMが2キロバイトしかない。それを無駄なく使うために、パラメーターを8ビットや16ビットなど、できるだけ少ない情報量で表せる範囲に収める必要があったわけだ。これはもちろん、『ドラクエII』までの「ふっかつのじゅもん」(パスワード)でのゲーム進行の保存で、文字数をできるだけ短縮するうえでも重要だった。

ファミコンでもディスクシステム用や、バッテリーバックアップ機能つきのROMカセットのソフトは、このような本体側の制約から逃れられる。そのことを印象づけた作品のひとつとして挙げられるのが、1987年末発売の『ファイナルファンタジー』だ。HPは999、ギルと経験値は999,999が上限となっており、ゲーム終盤のダンジョンには数万ギル得られる宝箱も出てくる。競合作品との違いを、数値面の派手さでも示そうという意気込みのあらわれだろう。

年が明けて1988年2月に発売された『ドラゴンクエストIII』のカセットも、バッテリーバックアップ機能を備えたことで、この周辺の仕様が大きく変わった。さらに特徴的なのは、一度ストーリーを完結させたあとは、本来の主人公である勇者を操作対象から外せるようになる点だ。より自由にキャラクターたちを組み合わせてモンスターとの戦闘を楽しみ、ひたすら成長させることができる。

この楽しみかたは、堀井雄二氏にとってのRPGの原体験である、アップルII用『ウィザードリィ』に近い。これらパソコン用RPGの面白さをわかりやすく噛み砕き、段階的にファミコンで提供することが『ドラクエIII』までの狙いだったのは、よく知られている。ゲームのストーリー設定にとらわれない遊びかたを提示するのは、まさにその最終形だった。それだけに各キャラクターのレベルは99、経験値は9,999,999まで上げられるようになっている。

そして1988年末に発売された『ファイナルファンタジーII』では、やはり競合作品に対抗してか、HPやダメージが画面上では最大4ケタの表示となった。これが、シリーズ作品でよく使われた「9999」の原型となっている。この「9999」は、『ファイナルファンタジーIII』などでは内部的に1万を超える数値に対しても表示されていた。このため、ゲームマニアの間ではしばしば「正確な量は不明だが巨大な数値」という意味あいでも使われるようになった。これはたった4ケタの数であることを考えると、多少皮肉めいたものがある。

なぜカンストに挑むのか、そこにカンストがあるからだ!?

ここまで見てきたように、ビデオゲームのカンストの周辺では、開発者の想定と、それに挑み超えようとするプレイヤーたちのせめぎ合いが繰り返されてきた。ただそれを直接体験していない向きには、「得点も経験値もゲームの中のただの数字なのに、なぜそれを限界まで上げることに執着するのか」といった、根本的な疑問があるかもしれない。

しかし先にも触れたが、それらのケタ数や上限の設定には、自覚的かどうかはともかく、ゲーム開発者の意思や意図がより反映されるようになったという経緯がある。つまりビデオゲームにおける得点や経験値は、極端に抽象化された一次元の空間ではあっても、開発者によって意味づけられた“ゲーム世界”のひとつなのだ。そう考えれば、その果てがどうなっているのか、そこを超えようとしたときに何が起きるのかを知りたいという好奇心が湧くことに、不思議はないだろう。

ところで冒頭で引用した『三省堂国語辞典』第八版では、「カンスト」の一般化した使われ方の用例として、「かわいさがカンストしてる」を挙げている。このような表現には、上で述べたような強い意味あいはあまりなさそうだ。これは「究極」や「至高」といった言葉が、広く使われることで意味が薄まっていったのと同じで、俗語や流行語にはよくあることなのかもしれない。

筆者はこの一般化した「カンスト」を意識して使った記憶がない。しかしいつ何時、自分の理解の尺度の極限に達し、あるいはそれを超える感情に襲われることがあるかはわからない。その時にこそ「カンスト」を使えるよう、心の準備はしておこうと思う。

謝辞:

本稿の作成にあたり、以下の方より情報の提供ならびにご協力をいただいた。(順不同、敬称略)おにたま(OBSLive/基板大好き)

Twitter:@onionsoftware

Web:https://onitama.tv/obsweb/見城こうじ

Twitter:@KenjohKohji

note:https://note.com/kenjohkohji/