「ゲームが変えた日本語」、今回のテーマは「カンスト」だ。前回の「『三省堂国語辞典』第八版」編に書いたとおり、この言葉は筆者が本連載で取り上げる候補には入れていなかった。しかし国語辞典にまで「カンスト」が採録された以上、虚心坦懐に見直す価値はあるだろう。

そう思いつつ改めて調べてみると、筆者にとって理解していたつもりの事柄でも、さらに深い事情がいろいろと明らかになってきた。そこで襟を正し、記事として取り上げることにした次第だ。

まず「カンスト」のあらましについておさらいしよう。前回『三省堂国語辞典』第八版から引用したとおり、そのもとの形は「カウンターストップ」で、基本的な意味は「(ゲームで)スコアの数値が上限に達して止まること」だ。もちろん応用として、経験値をはじめビデオゲームで扱うさまざまな数値にも使われることは言うまでもない。

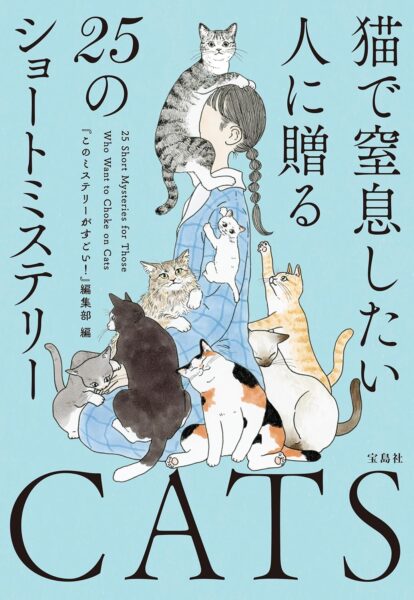

では、そのカウンターストップが印象に残ったビデオゲームと言えば何か?

ファミコン発売以前からの年季の入ったマニアに聞けば、まず間違いなく『ゼビウス』が真っ先に挙がるだろう。詳しくはのちほど説明するが、『ゼビウス』のカウンターストップはそれほど衝撃的だったのだ。

もっとも、『ゼビウス』がゲームセンターを席巻していた1983年の時点では「カウンターストップ」ではなく、「9,999,990点」あるいは「1千万点」と呼ばれることがほとんどだった。これは大堀康祐・中金直彦両氏による『10000000点への解法』と題した攻略同人誌が、マニアの話題をさらった影響も大きい。その後しばらく、他のゲームの攻略記事に「○○点への解法」と書き添える雑誌すらあったほどだ。

当時も、「(得点の)カウントが停止(する)」のような表現がなかったわけではない。ただ「カウンターストップ」という形が雑誌記事に出てくるのは、筆者が確認した範囲では1985年以降になる。

アーケードマニア向けの雑誌『ゲーメスト』を見てみると、1986年5月号(創刊号)の「ゲーメスト常識用語集」の中に「カウンター・ストップ」の項目が確認できる。その一方、ここでは略語の「カンスト」には触れられていない。同誌で「カンスト」が出てくるのは、1988年に入ったあたりからのようだ。もちろん略語の特性として、会話の中で使われ始めたのがもっと早いことは想像に難くない。編集部の執筆者にとって、誌面の文章に使っても違和感のないほど普通の表現になったのが、この時期なのだと考えられる。

さて、『ゼビウス』のカウンターストップについて知るためには、それ以前の得点のカウンター、つまり得点表示がどのような仕組みだったかを知ることも重要だろう。そのためにも、まずはビデオゲーム隆盛以前のアーケードの花形、ピンボールの得点表示を見るところから始めることにしよう。

文/タイニーP

ピンボールとインベーダーの得点表示、どこが同じでどう違う?

前回の記事でも触れたように、ピンボールがプレイヤーの操作でボールを打ち返す「フリッパー」を備え、現在につながる基礎ができあがったのは1940年代のことだ。そのころのピンボール機の得点表示は、主に「1,000 2,000 3,000 …… 9,000」、「10,000 20,000 30,000 …… 90,000」といったケタ別の表示ランプを並べておき、それぞれを順繰りに点灯させるという仕組みだった。ランプのついた点数の総計が、実際の得点というわけだ。

やがて最小点が1万点、調子がよければ100万点以上という、大阪の下町での買い物のような景気のいいものも出現する。しかしいずれにしろ、内部のカウンターはほぼ3ケタ、まれに4ケタのものがある程度に過ぎなかった。

1950年代に入ると、0から9まで印字した円筒をいくつか並べ、これを電磁石の力で回転させることで任意の数を表示する、ドラム式の表示器が広まってくる。この方式はコストがかさむものの、ふたりまたはそれ以上の人数の得点を、個別にわかりやすく表示できる長所があった。それまでのアーケードのピンボールは、大部分がひとりプレイ専用だったが、このころから複数人で交互にプレイして得点を競えるものが増えてゆく。

このドラム式の表示器を採用したゲーム機で、得点表示が表示機構の限界で止まるという仕組みを採用したものが、実際にあったのかどうかは調べきれなかった。ただ、表示が上限を超えるとゼロに戻るほうが、かなり簡単な機構で済んだのは間違いない。

中には、3ケタのドラムであれば千の位に「1」のランプを配置するといった手法で、さらに高い得点に対応するケースもあった。これは当然、ドラム部分が(少なくとも1回は)ゼロに戻る仕組みを前提にしていたことになる。

つまり、1970年代に入るころまでの業務用ゲーム機の得点表示の限界は、機械的な制約と直接結びついていた。一方ビデオゲームも含め、電子回路やソフトウェアによって得点を表示する場合、もちろんLEDの表示器のケタ数といった物理的制約はあるにせよ、格段に柔軟性は高まる。その結果、得点表示の限界に対する開発者の考えも、また逆に考慮漏れや読み違いも、よりダイレクトにゲーム上の実装に反映されることになったと言っていいだろう。

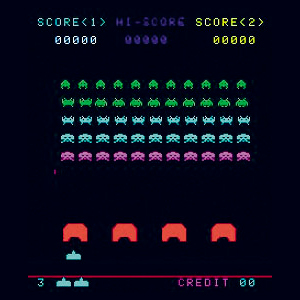

このことは、1978年夏に発売されたあの『スペースインベーダー』を見てもよくわかる。というのも当初は、得点表示が4ケタだったからだ。本作では、ひとつの面でインベーダーを全部倒すと990点で、これにUFOを撃った際のボーナス点も加わる。

ただ2面・3〜6面・7〜9面と段階的に難易度が上がる【※】ため、開発者の西角氏は、1万点が出ることはそうそうないと考えたのだろう。発売から40年の節目となる2018年に刊行された『スペースインベーダーを創った男 西角友宏に聞く』(フロラン・ゴルジュ著)の中でも、「上手くても5面で終わる想定だった」という趣旨の話が何回か出ている。

※10面は2面と同じ状態に戻る。

しかし「プレイヤーが開発者の想定を超える」という、さまざまなビデオゲームで繰り返される事態が、まさにここで発生。さらに理不尽なことに、1万点未満のほうがハイスコアとして残る光景すら見られた。これは得点表示が1万点を超えるとゼロに戻り、ハイスコアもゲーム終了後に4ケタのみで判定・更新される仕組みだったからだ。

このため1978年末ごろには、ハイスコアも含め得点表示が5ケタに変更されたものが投入される。その改修がソフトウェアの変更だけで済んだのは、いまとなってはどうということもないが、当時としてはCPUを採用したビデオゲーム機ならではの利点だった。

電子ゲームでの“得点の限界”の特殊事情

さて、ちょうどこの1978年末前後から本格化したインベーダーブームは、大いに世間を騒がす事態に発展し、1979年前半の社会現象として日本の現代史に刻まれている。その収束後に子どもたちの間で注目がひときわ高まったのが、電子ゲームだ。

バンダイは『ミサイルインベーダー』(のちに『ミサイルベーダー』に改称)を、早くも7月末に発売。食品メーカーと組んで行ったプレゼントキャンペーンの効果もあってか、同年末の商戦で指折りのヒット商品になる。もちろん他社からもこの年末以降、インベーダーブームにあやかった電子ゲーム機が続々と登場した。

このころの電子ゲーム機には、所定の得点に到達するとゲーム終了となるものがあった。たとえば学研の『インベーダー』は199点、その上位機種にあたる『インベーダー1000』は999点。またエポック社の『デジコムベーダー』の場合は、1,000点(表示は「≡≡≡」)でゲーム終了となる。とくにエポック社では、この後1980年代中盤までに発売した電子ゲームの大半で、得点表示の限界を超えた場合に特別な表示を出してゲーム終了にする手法が踏襲された。

これに対しバンダイの製品は、得点表示の限界を超えてもゲームが続くものが多かった。『ミサイルインベーダー』は得点表示がわずか2ケタしかなかったが、上位のケタに限り10から先を「A・b・C・d・E」と表示する16進数的な手法で、149点(E9)までの表示に対応。さらにこれを超えると表示はゼロに戻り、ゲームはそのまま進行した【※】。

※射撃回数の制限があるため、トータルで245点が上限となる。

また1980年以降に電子ゲームブームを爆発させた立役者、任天堂の『ゲーム&ウオッチ』も、バンダイとほぼ同じスタンスだった。一部を除き、得点表示は限界の999点(または9,999点)を超えるとゼロに戻る。

このように得点表示の取り扱いは各社で違いがあったが、いずれにしても多くの製品で、説明書やパッケージには表示限界が何点なのかが明記されていた。バンダイや任天堂でも、限界を超えるとどうなるかには触れないこともあるが、限界が何点かを説明する方針はほぼ共通していた。これは、のちのファミコンなどのソフトにはあまり見られない特徴だ。

これはなぜか。まずひとつには、得点を何ケタ・何点まで扱えるかが、電子ゲーム機の“すごさ”のパラメーターの構成要素とみなされていたからだろう。

当時はCPUを含むLSIや、蛍光管・液晶といった表示デバイスの技術が急速に進展していたものの、数千円という販売価格に収めるための性能上の制約は厳しかった。LSI応用品の花形だった電卓も、しばしば何ケタ扱えるかでクラス分けされたほどなので、ゲーム機では「得点が4ケタ」ということすら売りになったわけだ。

もうひとつは、上記の理由で得点表示のケタ数を簡単には増やせないため、限界に到達されるケースをあらかじめ織り込んでおくことが、顧客対応上必要だったからだろう。表示限界でゲーム終了になる場合はもちろん、『ミサイルインベーダー』のように特殊な表示でしのぐ場合も、その旨を明記しなければ故障を疑う問い合わせが頻発しかねない。また得点がゼロに戻る場合も、「表示は999点まで」のように書いておけば予防線になる。

逆に言えば、説明書などに記載がある以上、得点が表示限界に到達し、またはそれを超えようとした場合にどうなるかは、逐一検証されていたはずということになる。これは得点表示のケタ数も含め、電子ゲーム機のハードウェアもソフトウェアも、『スペースインベーダー』よりさらに小規模だったからこそ可能だったとも言える。

アーケードで繰り返された“100万点超え”

改めて視点をアーケードに戻そう。インベーダーブーム以後、一山当てようとさまざまな企業が業務用のビデオゲームに参入し、百花繚乱の時代を迎える。その大多数は『スペースインベーダー』と同様、「ミスをするとプレイヤーの操るキャラクター(砲台など)の“残り”が減り、全滅するとゲーム終了」が基本ルールだった。

本連載の「ゲームオーバー」の回でも触れたが、それまでの業務用ビデオゲーム機の主流は、投球・射撃の回数制や時間制、あるいは対戦で所定の得点への到達を競う形式だった。その風向きを変えつつあったのが、アタリ社の『ブレイクアウト』から派生した“ブロック崩し“【※】や“風船割り”とも呼ばれたエキシディ社の『サーカス』。これらが採用した、理論上ミスをしない限りプレイできるというピンボールに近いルールを、一気に“業界標準”にのし上げたのがインベーダーブームと言える。

※『ブレイクアウト』のオリジナルは、ブロックをすべて消す(のちに言う「1面クリア」)ことを2回繰り返すとブロックが出現しなくなり、事実上ゲーム終了となる。それ以上にゲームが進むものは、改造品や類似品などに見られた。

ただ『スペースインベーダー』は、本連載の「無双・無敵・不死身」の回で触れた「名古屋撃ち」が広まったこともあり、100円で延々とプレイする手合いも出現していた。これは“1回いくら”で運営する業務用ゲーム機の性質を考えれば、当然好ましい話ではない。

しかし大局的には、「上手くなればそれくらい長く遊べる」からこそ、初心者やプレイヤー予備軍の興味をそそり、ブームをより一層拡大させた面もあったのは間違いない。その感触がまだ生々しかった時期だけに、ポストインベーダーをもくろむゲーム群もまた、「何回かミスをするまで遊べる」というルールを踏襲したわけだ。

一方、得点の表示は5ケタや6ケタが標準的になった。もちろん開発者としては、これらの限界に到達することは、まずないようにしたつもりだろう。ゲームが進むほどに難易度を上げる手法は、ごく当たり前に使われた。また極端にプレイヤーを有利にする不具合を排除すべく、かなりの注意が払われたことも想像に難くない。

もっとも、プレイヤーが開発者の想定を超える攻略法を編み出し、あるいは不具合を見つけ出すという事態は、やはりそこかしこで繰り返された。1980年代序盤までの著名な作品では、『ギャラクシアン』、『パックマン』、『スクランブル』、『ギャラガ』、『ザクソン』、『ディグダグ』などの得点表示が、100万点でゼロに戻ることが明らかになっている【※】。たとえば『パックマン』の限界得点は「3,333,360点」とされているが、実際には100万のケタは表示されないので、ゼロに戻った回数を別に数えている。

※『ギャラガ』は、ふたり交互プレイでスタートした際のふたり目のプレイヤーの得点に限り、7ケタ以上表示される。ただしこれは不具合と考えられる。