連載企画「ゲームが変えた日本語」、今回はいつもとは少々趣向を変えて、2021年末に発売された『三省堂国語辞典』(以下、公式ページの略称にならい『三国』とする)第八版を取り上げたい。

なぜか。筆者がこの『三国』八版を「買わずにはいられなくなった」からだ。手に取っていくつかの項目を確認した際に受けた驚きと衝撃をもとに、この記事を書いている。きわめて個人的な事情で恐縮ではあるが、なぜ筆者がこの『三国』八版に驚き、衝撃を受けたのか、まずはその話から始めてみよう。

※引用文中、漢数字のうち西暦は算用数字に適宜置き換えている。

文/タイニーP

「テレカ」の語が消える!? と話題になった『三国』八版

三省堂より『三国』八版の刊行が告知されたのは、やや時間をさかのぼる2021年秋のことだった。その後発売までの間に、「テレカ」や「MD/ミニディスク」などの項目が消えるとマスコミで報道されたことを、ご記憶の方もおられるだろう。

【約1100語】削除された言葉は既に伝わらない?『三省堂 国語辞典』8年ぶりの改訂https://t.co/T1l5EZ1MjS

— ライブドアニュース (@livedoornews) December 13, 2021

「スッチー」「テレカ」「トラバーユ」「パソコン通信」「ピッチ」「プロフ」「MD」「伝言ダイヤル」などが削除。「全然わからない」と反応もあれば、「懐かしい」と驚く声も。 pic.twitter.com/99YkVVjg8U

もっとも、このような話題が盛り上がるのは、従来にはないパターンだったようだ。やはり新しく採録された言葉に、まずは耳目が集まるもの。なにしろ、新語・俗語の類が著名な国語辞典に採録されるかどうかは、世間への広まりや定着の度合いを示すと受け止める向きが少なくない。本連載でも折に触れ、国語辞典でのビデオゲーム関連用語の扱いについて取り上げてきた。

中でも『三国』は、「フラグ」の一般化した使い方の解説に懇切丁寧な補足を加えるなど、新語・新用法への取り組みが印象的だった。それだけに筆者も公式サイトでの情報公開が始まるとさっそく、新しい項目としてどのような言葉が挙げられているかを確認した。ビデオゲーム関連用語で目についたのは、「eスポーツ」、「世界線」、「ラスボス」などだった。

なるほど「eスポーツ」は昨今、隆盛がたびたび大手マスコミで報じられ、関連のテレビ番組も放映されるなど認知が広がってきた。また「世界線」や本連載でも取り上げた「ラスボス」は、一般の事柄に対し比喩として使われる機会が増えている。

あえて言うなら、この中で「ラスボス」は、いささか俗語的かもしれない。しかしどれも新語や俗語、新用法に強いという評判の『三国』に載るのは順当だろう。発売前の時点ではあくまでそんな印象で、驚きというほどのものはなかった。

なんと「一択」が採録! だけではない『三国』の鋭さ

しかし実際に『三国』八版が発売されると、筆者のそんな呑気な心構えはいきなり吹き飛んだ。筆者が本連載で取り上げた、「一択」が新たに項目に加わっているという情報が得られたからだ。

確かに『三国』は、あの記事の執筆時点で「二択」を項目にしていた珍しい国語辞典だった(当時は第七版)。とはいえ「一択」が、ネット辞典ではなく書籍の国語辞典にまで収録される日が、これほど早く来るとは思ってもいなかった。

これはとにかく実物を見るしかないと書店に足を運んでみて、今度はその語釈にうならされた。筆者は件の記事の中で、以下のように説明している。

本来は複数の選択肢があるはずの状況で、選択者の嗜好や信条、あるいはやむを得ない理由により、事実上選択肢がただひとつに絞られていること。

記事の最後で述べたとおり、「選択の余地がない」ということには、肯定的(積極的)な意味と否定的(消極的)な意味の両方がある。それを表現しようと試みた結果が、この説明だった。

ところが『三国』八版での説明は、たったこれだけ。字数では筆者の半分以下に過ぎない。

一つしか選ぶものがないこと。当然これしかないこと。

筆者には、後半の一文で肯定的な意味があることを表し、それによって逆に前半部分には否定的な意味もあることを含ませていると読み取れた。まさに簡潔にして必要十分、研ぎ澄まされた美しささえ感じられてしまう。

しかも話はこれで終わらない。筆者は次に、「ゲーム」を引こうとした。最近の国語辞典では、「ゲーム」の語釈に「コンピューターゲームの略」という趣旨の説明が加えられる事例が出てきている。これは本連載の「デジタルゲーム」の回でも触れたが、その点が『三国』八版でどうなっているのかを確認するのが目的だった。

そんな筆者の目に飛び込んできたのは、「ゲー」の文字だった。『三国』八版では、「ゲーム」の項目にはビデオゲームについて取り立てて触れるような変更はない。その代わり、「コンピューターゲーム」をもとの形とする俗語としての「ゲー」が新たな項目として追加されている。

ゲー[造] 〔俗〕←コンピューターゲーム。「音——〔=音楽を使うゲーム〕・——クリ〔=ゲームクリエイター〕・無理——〔=クリアできないゲームや課題〕」

確かに近年、「クソゲー」や「無理ゲー」などの言葉はビデオゲームに限らず、実生活のものごとの例えとして使われるほど浸透している。しかし筆者には、「ゲー」は国語辞典で取り上げるには俗語的に過ぎるだろうという先入観があった。そのため「ゲーム」の語釈に手が入るのが先で、その補足として「ゲー」に触れる場合はあるかもしれないという程度に考えていた。

ところが『三国』八版はそのような段階を踏むことなく、一足飛びに「ゲー」を項目にした。もっともこれまでの国語辞典でも、「ゲーセン」が採録された例はそう珍しくないし、『三国』八版でも独立した項目として据え置かれている【※】。ただその他の複合語の広まり具合から、「ゲー」だけでも取り上げる理由があると判断したのだろう。

※ゲーセン(ゲームセンター)に置かれるゲーム機はコンピューターゲームとは限らないが、この点についてここではこれ以上論じない。

その判断の鋭さに、筆者はぐうの音も出なくなった。そして自らがいかに高をくくっていたかを思い知らされた。お恥ずかしい話だが、このような“2ヒットコンボ”を喰らった結果、『三国』八版を「買わずにはいられなくなった」わけだ。

“『三国』らしさ”がよくわかる「世界線」の項目

もちろん『三国』八版を家に持ち帰ってからも、興味深い項目はいくつも確認できた。“消える言葉”として報道された中で、たとえば「テレカ」は項目としては確かになかった。だが「テレホンカード」の項目は辞典内に残っているし、その語釈の中で別の形として「テレカ」にも触れられている。

言うまでもなく、項目として引くなら、「テレカ」が何の略かがわかっている必要があるだろう。とはいえ、辞典の中から完全に消えてしまったわけでもない。このあたりはしたたかな広報戦略と評するべきだろうか。

また、冒頭に挙げた新規採録のゲーム関連用語を引いてみて、とりわけ『三国』の特徴がよく出ていると感じられたのが「世界線」だ。ご存じのとおり、アドベンチャーゲーム『シュタインズ・ゲート』とそのテレビアニメ版をきっかけに、大きく広まったSF用語だ。これはパラレルワールドを無数の線になぞらえているわけだが、もとは相対性理論に関わる学術用語で、その意味も大きく異なる。

これを『三国』では先にSF用語に由来する意味を説明し、学術用語の意味はその次に挙げている。これは、巻頭の「この辞書のきまり」に「用法や意味を記す順は、現代語として広く使われるもの、基本的なものを先にすることを原則とします」とあるのに沿っているのだろう。つまり学術用語としての「世界線」よりも、SF用語から来た意味のほうがいまの日本語としては広く使われているという見解なわけだ。

くわえて『三国』八版では、その言葉の広まった時期などに関する付加情報を充実させたとうたっている。実際「世界線」の説明の前半部分の結びには、以下のように作品名にまで触れた補足がある。

〔コンピューターゲームの「シュタインズ・ゲート」から、2010年代に広まったことば〕

このように、言葉を広めた要因として特定のマンガ・アニメ・ゲーム作品を名指しした項目は、『三国』八版の中でも数えるほどしかない。筆者が気がついた範囲では、「黒歴史」、「ショタコン」、「どこでもドア」、「虎の穴」、「斜め上」などが該当するが、ビデオゲームについては他に見当たらなかった。それだけ決定的だと自信を持っているという表明でもあるわけだ。

ところで少々余談になるが、「どこでもドアがあるのにタケコプターはないの?」というような疑問をお持ちの向きもあるかもしれない。そもそも『三国』では固有名詞の項目はかなり限られていて、以下のいずれにも当てはまらないものはまず載っていない。

・他の言葉と組み合わせた複合語が、特有の意味になる(国名・地名など)

・本来の対象に限らず、類似のものまで広く指す(「写メ」「プリクラ」など)

・比喩的に使われる(「オセロ」など)

「どこでもドア」はしばしば比喩的に使われるが、「タケコプター」はそういうことはなかなかない。これが理由だと考えられる。

逆に言うと固有名詞に限らず多少マニアックな言葉でも、日常のものごとに比喩的に使われるようであれば、積極的に取り上げられている印象だ。ゲーム関連用語で新しく項目になったものでは、「エンカウント」や「ダンジョン」などが挙げられる。

その中でも、筆者としては虚を突かれた感があったのが「カンスト」だ。

カンスト ((名・自サ))〔←カウンターストップ〕 〔俗〕(1)〔ゲームで〕スコアの数値が上限に達して止まること。「レベル——」(2)最大になること。「かわいさが——してる」

実はこの言葉は、本連載で取り上げるかどうかの検討対象にはしていなかった。もちろん近年、ビデオゲームの枠を超えて比喩としても使われる例が出てきていることは、筆者も認識していた。

しかしそれは、「チョー」、「マックス」、「半端ない」など、次々に湧いて出てくる強調の意味合いの俗語的表現のひとつという印象だった。それらの中で「カンスト」が突出して有力になっているという雰囲気でもなく、あまり注意を払っていなかったというのが正直なところだ。

しかしよく考えてみると、ビデオゲームへの関心があまりなければ、ぱっと見では「カンスト」は何の略かもわかりづらく困惑する表現だろう。その点で、確かに国語辞典で取り上げられても不思議ではない。あらためて、筆者の認識の至らなさを思い知らされた。

一方これとは別に筆者には印象深かったのが、「ハック」の項目だ。以下のように、解説の側に「裏技」の語が使われている。

問題をすばやく解決できる裏技を使うこと。→ライフハック。(後略)

これが著名な国語辞典の中で初めてのケースかどうかは、確認できていない。しかしいずれにしても、これはビデオゲームに由来する「裏技」という言葉が、単に日常に定着したという段階すら通り過ぎたことを示している。国語辞典を編纂する専門家にとっても、別の単語を簡潔に説明でき、多くの人にそのまま通用する、“当たり前の言葉”の扱いになったわけだ。

それでも気になる「ボカロ」の説明

このように筆者にとって、『三国』八版は“知っている言葉”をざっと見ていくだけでも、言葉の選び方や補足、解説などに少なからぬ発見があった。

とはいえ、辞典類も含む出版物の宿命として、『三国』八版も課題や問題点が皆無とはいかないだろう。筆者の素養では、他の辞書との比較や、実用性・利便性などの観点からこれらを述べることは難しい。しかしゲーム関連やその周辺の言葉の項目をひととおり見た中で、少なくとも以下に挙げる3点の説明は、あまり適切ではないように見受けられた。

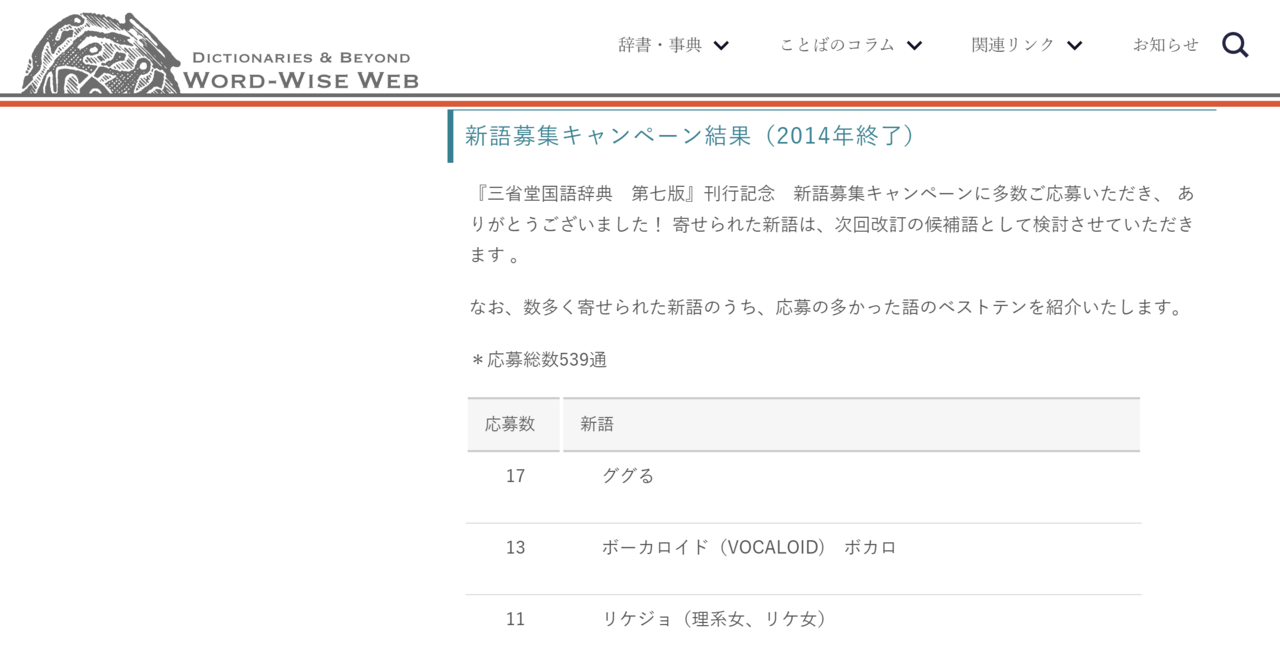

1点目は「ボカロ」だ。これは2014年、第七版の刊行記念に開催された「新語募集キャンペーン」で、多くの応募があった語のひとつとして紹介されている。このこともあって、晴れて第八版で新しい項目として収録されたのだろう。その語釈は、以下のようになっている。

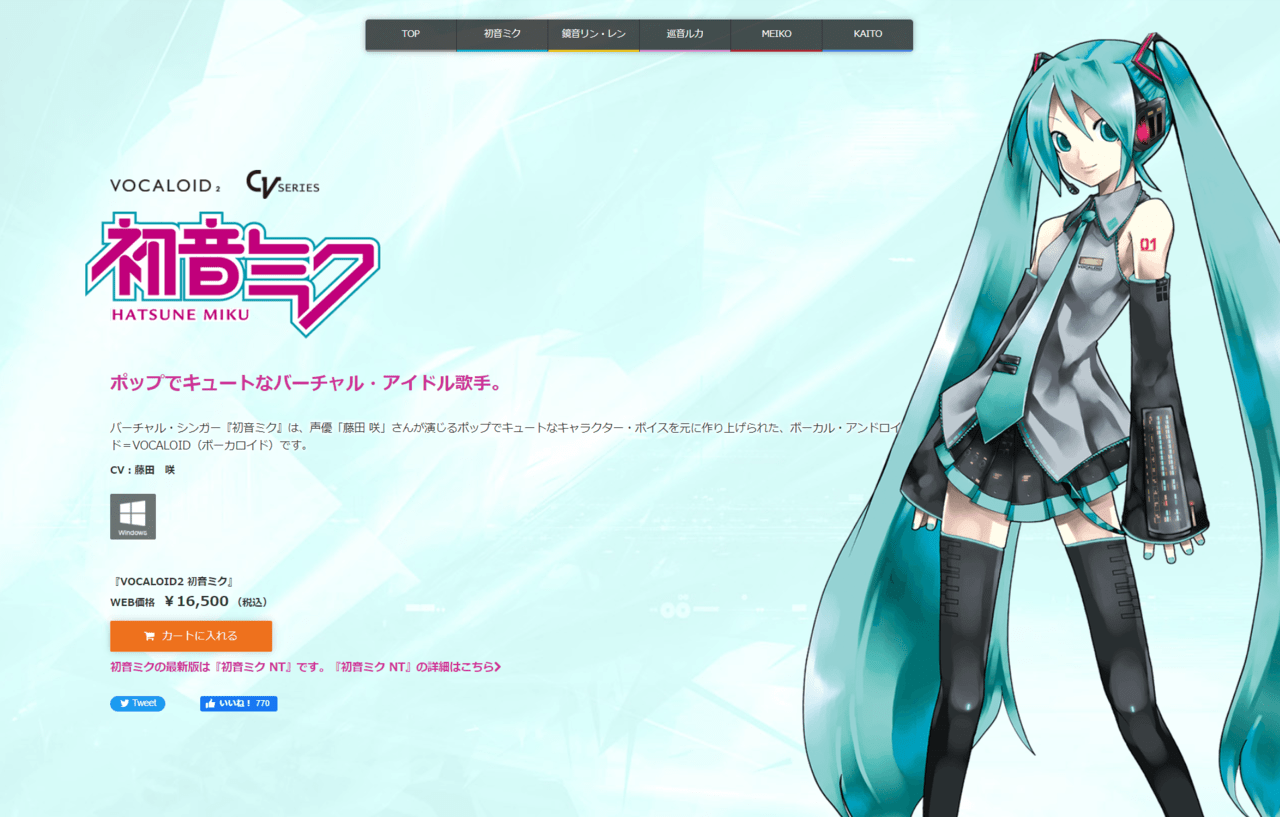

ボカロ 〔←ボーカロイド(VOCALOID)。商標名〕 (1)歌詞とメロディーを入力すると、データベースにある声を合成して、パソコンの中のキャラクターが歌うソフトウェア(を使った音楽ジャンル)。「——曲」 (2)「ボカロ(1)」で活動する、バーチャルなキャラクター。

もしかすると、この項目の説明全体に違和感を覚える方もおられるかもしれない。なぜならこれは、ヤマハの歌声合成エンジンとしての“ボーカロイド”そのものの説明ではないからだ。あくまで、『初音ミク』に代表されるクリプトン・フューチャー・メディア社の製品群に端を発する分野が念頭に置かれている。しかしこれは広く世間で使われている意味合いを考えれば当然で、筆者としてはこの点に異論を差しはさむつもりはない。

一方で、「パソコンの中のキャラクターが歌うソフトウェア」という部分には、どうしても引っかかりを感じる。もちろんボカロのブームの成立は、『初音ミク』のマンガ・アニメ調のキャラクターイラスト抜きには語れない。そして国内外のライブイベントの報道などを通じ、CG化された『初音ミク』をはじめとするキャラクターたちが歌い踊る姿も広く認知された。だからこそ『三国』でも、「キャラクターが歌う」との言い回しが使われているのだろう。

ただ「パソコンの中のキャラクター」というと、“その姿が画面に表示されること”がおおむね共通したイメージとして理解されるのではないだろうか。かつての『ポストペット』しかり、『Microsoft Office』のイルカしかりだ。だがボカロのソフトそのものには、CGのキャラクターを踊らせるような機能はない。それは『MikuMikuDance』などのCGソフトや、『初音ミク -Project DIVA-』といったゲームソフトの話になってしまう。

このため筆者には、語順を入れ替えて以下のような説明にしたほうがよいように思われる。

(略)データベースにある声を合成してキャラクターが歌う、パソコン用のソフトウェア。

またもし「キャラクターが歌う」という表現にこだわらないなら、これとは別の書き方もありそうだ。もっとも筆者の力量では無味乾燥な説明になってしまいそうで、なんとも難しい。

「ピンボール」の“ピン”はどこにある?

さて次は、やはりこの第八版で新たに項目へ追加された「ピンボール」だ。

ピンボール 〔pinball〕 かたむいた台の上で、転がってくる金属のたまを二つのバーで打ち返し、盤にある的〔=ピン〕に当てて点数をきそうゲーム。「——マシン」

ここで、「ピンボール」の名称の由来に踏み込もうとしたことは注目に値する。だが問題は、ピンボールの盤面に置かれた的を「ピン」と説明していることだ。これはおそらく、ボウリングからの連想だろう。

確かに業務用のピンボール機と、ボウリングゲーム機やボウリング場は、さまざまな形で昔から縁が深い。またボウリングを題材にしたピンボールも少なくないことから、どこかで情報が錯綜したのかもしれない。

しかし筆者が調べた限り、現代のピンボール業界で盤面の得点源となる的を「ピン」と呼ぶような事例は確認できていない。では歴史的にどうかといえば、少なくとも北米で「Pinball」という呼び方が生まれた時点では、そのようなことはなかったはずだ。なにしろ当時のピンボールは、『三国』での説明とは大きく異なるものだった。

本連載の「アーケードゲーム」の回で、ピンボールの原形「バガテル」に少しだけ触れた。そのバリエーションのひとつに、盤面に木製や金属製のピンを多数立てるという仕掛けを施したものがある。

これらは英語圏で「Pin Game」、または「Pin Board」などと呼ばれ、ピンで囲まれた区画やそこにある穴にボールを入れると得点になるというルールだった。日本で「コリントゲーム」と呼ばれているゲーム機も、その仲間だ。またイギリスでは、サッカーを題材にした『Pin Football』という商品名の玩具がロングセラーになったようだ。

By Olimar – Own work, CC BY-SA 4.0, Link

一方北米では1930年代前半、業務用のこの種の機器を扱う業者がチラシで「Pin Ball」と称した例が確認できる。これが大恐慌の中での安価な娯楽としての隆盛にともなって、「Pinball」へと変化しつつ広まっていったようだ。

つまりこのころのピンボールは、何かにボールをぶつけて得点を獲得するというようなルールではなかったわけだ。さらに付け加えるなら、『三国』でいう「二つのバー」、すなわちプレイヤーの操作でボールを打ち返す「フリッパー」もなかった。業務用の機械といえども、最終的な得点はボールを全部打ち終わったあとに盤面を目で見て数えるという、なんとも大らかなものだった。

とはいえこの時期、電気・機械技術とともにコイン式ゲーム機も急速に進歩している。1930年代中盤には、ピンボール機に得点を自動表示するバックボードが登場する。それからようやく、盤面上の的にボールが当たると得点になるというシステムが導入された。この、のちに「バンパー」と呼ばれる仕掛けの的をいち早く採用した『Bolo』という機種は、実はボウリングが題材だった。もちろん、的の形状はボウリングのピンを模している。

ここだけを見れば、ピンボールの盤面にある的が「ピン」だった事例も確かにあったと言える。ただし、これが「ピンボール」という名称の広まりに影響したとは考えにくい。というのも、この仕掛けを広めたのはその名も『Bumper』という、抽象的な内容の機種だったからだ。

※おにたま氏(Twitter/Web)による「パシフィック・ピンボール・エキスポ2009」のレポート映像。古今東西の400台以上が集められたという展示の中に『Bumper』も置かれていた(ただし稼働はしていなかった模様)。

『Bumper』は現在のピンボールのバンパーとは異なり、ボールをはじき返す力は強くなかった。それでも、ボールが従来にも増して予測不可能な動きを重ね、的に次々と当たって得点が加算されるスリルが強い訴求力になった。このため、ボールをはじく力の強いバンパーが各社で開発されてゆく。一方この仕掛けでは、細いピンを多数立てる盤面はかえってボールの動きの邪魔になるため、急速にすたれていった【※】。

※『Bumper』の広告でも、“(盤面に)ピンも穴もない”ことが斬新な特徴として大きくうたわれていた。

こののち1940年代後半になると、先にも触れたプレイヤーの操作でボールを打ち返す「フリッパー」が考案・導入される。こうしてやっと、『三国』で説明されているような形のピンボールが成立することになる。だがその名称の由来となった「ピン」は、この時点でもうほとんど使われなくなっていたというのが実情だ。

このように『三国』八版のピンボールの盤面にある的が「ピン」との説明は、やはり妥当性を欠くと考える。しかしせっかくピンボールの名称の由来に触れようとしたのに、削除してしまうだけではなんとももったいない。紙幅に余裕があればという条件つきにはなるだろうが、補足として記述されることに期待したい。

「シミュレーションゲーム」は何を“シミュレート”するの?

最後に取り上げるのは、「シミュレーション」の用例として挙げられている「シミュレーションゲーム」についてだ。

シミュレーション ((名・他サ))〔simulation〕 (1)模擬実験。モデル実験。「——ゲーム〔=登場人物の立場になって体験するゲーム〕」 (2)(略)

あらためて確認したところ、この説明は新しく追加されたのではなく、第七版でも同じ内容だった。それにしてもこれは、どのようなタイプのシミュレーションゲームを想定しているのだろう。プレイヤーを戦国武将の立場に置く『信長の野望』シリーズのようなゲームだろうか。あるいは『プリンセスメーカー』から近年の『アイドルマスター』シリーズなどに連なる、プレイヤーが画面には表示されない主人公の立場になる育成シミュレーションの類だろうか。時期的に、2021年2月にスマートフォン向けのサービスを開始した『ウマ娘 プリティーダービー』が想定されていないのは間違いないが。

それはさておき、プレイヤーをビデオゲームの作品世界にいる人物の立場に置くという手法は、なにもシミュレーションゲーム特有のものではない。『スーパーマリオブラザーズ』を遊んでいるプレイヤーは、「マリオ」や「ルイージ」の立場になっているか。『ポートピア連続殺人事件』を遊んでいるときには、「ボス」の立場になっているか——。その答えはプレイヤーの気分しだいであって、常にイエスではないかもしれない。とはいえそれが、先に挙げたシミュレーションゲームでのプレイヤーの心情と根本的に違うとまでは言えないはずだ。

先の『三国』の説明を「シミュレーション」の意味を含めて言い換え、「登場人物の立場を模擬的に表現したゲーム」とすると、その認識のズレがもう少し明らかになってくる。シミュレーションゲームが模擬的に表現するのは、まず第一に“ある状況・環境”ではないだろうか。

たとえばシミュレーションゲームの古典、ボードゲームのウォーシミュレーションを考えてみよう。これらでは、敵味方の戦力や行動、あるいは地形・天候などといった外的な要因も含め、戦闘状況の全体が、数値を用いてさまざまにモデル化されている。一方、マネジメントがテーマの『シムシティ』のようなビデオゲームはどうか。こちらは都市計画、財政、治安問題、ゴミ・公害問題などのモデルが組み合わされて、都市経営の環境が成立している。

By Kurzon – Own work, Public Domain, Link

つまり、数値を使ったモデルを複合させたひとつながりの「系(システム)」としての模擬的な状況や環境が作り上げられ、その中にゲームのルールが構築される。これが『スーパーマリオブラザーズ』に代表されるアクションゲームなどと比較した際に際立つ、シミュレーションゲームの特色だ。

そのためシミュレーションゲームの中には、「系」を俯瞰する巨視的な立場にプレイヤーを置く作品がしばしばある。ウォーシミュレーションもこれに近いが、他の例としては、教育の場で使われる、化学反応や重力加速度といった物理現象のシミュレーションを応用したゲームが挙げられる。この場合プレイヤーはあくまで実験者、観察者にすぎず、登場人物自体がゲーム中にまったく出てこないことすらある。

もちろん先に触れた『信長の野望』や『プリンセスメーカー』をはじめ、登場人物の能力や人物相互の関係も数値によってモデル化されている作品は少なくない。このようなシミュレーションゲームでは、確かに登場人物の立場も模擬的に表現されていると言える。しかしここまで述べたことを踏まえれば、それをシミュレーションゲーム全般の説明に当てはめるのは、いささか無理があるだろう。

もしかすると『三国』は、それを承知のうえで、あえて著名なビデオゲーム作品に寄せた説明を試みたのかもしれない。詳細にまで漏れのない説明よりは、“「要するにどんな意味か」がよく分かる(巻頭の「この辞書のきまり」より)”簡潔な説明を旨とする。これが『三国』の理念であることは、筆者が見た他のさまざまな項目からも感じ取れた。

しかし仮にそうだとしても、このケースでは説明を簡潔にしたがために、結果的にアクションゲームとの違いすらよくわからなくなってしまっている。これでは本末転倒ではないだろうか。筆者としては、やはり“登場人物の立場”をシミュレーションゲームの説明に含めるのが妥当とは考えられないので、代わりに以下の説明を提案したい。

数値によりモデル化された状況の中で課題を達成するゲーム。

次の『三国』は果たして……?

ここまで筆者の私見をいくつか述べたが、もちろんこれをもって『三国』全体の信頼性をどうこう言うつもりはまったくない。むしろ総数で8万を超える膨大な項目の、隅々にまで目を光らせることの労力はいかばかりか。筆者にはさっぱり想像がつかず、気が遠くなってしまう。

ところで気の早い話だが、『三国』の次の版には、どんなビデオゲーム関連の言葉が収録されるだろうか。やや周辺の事柄になるが、昨今話題の「メタバース」が入る可能性はかなり高いだろう。同じく「NFT」については、一過性のブームで終わらなければという条件つきになりそうだ。

筆者が連載で取り上げた中では、「無双する」や「グリッチ」が候補になるだろうか。特に「グリッチ」については、画像や音声のデジタル信号が乱れたような効果を故意に加えるアート表現を指し、使われるケースも増えているようだ。この手法が定着していくなら、『三国』に限らず他の国語辞典でも目にするようになるのではないだろうか。ただその際、ビデオゲームに関する意味の説明が入らないということも考えられる。

一方、本連載で取り上げていないゲーム関連用語の中からは、「バフ・デバフ」を挙げておこう。筆者としては、ここ1~2年で急に見かける機会が増えた印象がある。

念のため簡単に説明すると、RPGなどでいう能力値、パラメーターを一時的に上げる役目や効果が「バフ」だ。もとは、それにより敵から受ける損害を緩和する(buffer)ことから来た表現とされる。その逆に、能力値を一時的に下げるのが「デバフ」となる。

なお「パラメーター」について、『三国』八版では以下のように説明されている。

(略)(2)プログラムの動作を細かく指定するための数値やアルファベット記号など。〔コンピューターゲームで、キャラクターの能力などを示す数値は、これ〕

このカッコ内の補足は、単にゲームでの使われ方の紹介をするというだけの意図とは考えにくい。実生活など他の分野に比喩として応用する使い方を、かなり意識しているのではないか。「バフ・デバフ」も認知が今後より広まって、比喩として使われる機会が増えていくようなら、『三国』への採録も十分あるだろう。

とはいえ、これまでのペースを考えると、『三国』の次の版の登場までは早くても6〜7年はかかる。その間に、日常会話にまで浸透するようなビデオゲーム関連用語が新しく生まれないとも限らない。果たして筆者はどのような項目に再び衝撃を受けるのか、今から少し楽しみにしておくことにする。