「クソゲー」という言葉はどこから来たのか?

一説にはみうらじゅん氏が起源とも高橋名人が起源とも言われているが、いまとなってはあまりにも普遍的な言葉になりすぎて、おそらくわずか30年程度の歴史ながら、その起源が遡られることはほとんどない。

この起源について、今回徹底的に調べたところ、意外な人物や雑誌が浮上したのだ。

調査員となったのは、電ファミではすでにお馴染みのタイニーPというお方。昭和のパソコンPC-6601に、ボーカロイドのように初音ミクやPerfumeの楽曲を唄わせたり、「やる夫と学ぶホビーパソコンの歴史」と称し、その歴史を丁寧に考察したりなど、日本のホビーパソコンや黎明期のゲームの歴史について詳しく、ニコニコ界隈で活躍している人物だ。

今回の「クソゲー」を皮切りに、ゲームにまつわるさまざまな言葉の起源や使われかたの変遷を、豊潤な知識と膨大な資料を横断する徹底的な調査によってタイニーPに明らかにしてもらおう。(編集部)

文/タイニーP

みうらじゅん氏の「クソゲーム」、高橋名人の「クソゲー」

今回のテーマは「クソゲー」だ。電ファミニコゲーマーをご覧の皆さんには、いまさらその意味を云々する必要もないとは思うが、改めて説明すれば、おおむね以下のようなものだろう。

プレイヤーが投じた金銭や時間に面白さがまったく見合わないビデオゲーム。

理不尽に難しい、単調すぎる……など理由はいろいろあるだろうが、プレイヤーそれぞれの事情や感性によってその判断は大きく異なるはずだ。したがって今回、「クソゲー」の線引きについてはこれ以上言及しない。

さておき、この言葉を「クソ」と「ゲー(ゲーム)」に分けた際に、「クソ」の部分は、一般的な罵倒表現としての説明でほぼ事足りてしまうと言える。そのためか「クソゲー」は、中型国語辞典の『広辞苑』や『大辞林』、『大辞泉』にはいまだ収録されていない。

しかし、ビデオゲーム用語の事典類に「クソゲー」が収録されていないということはもはや考えられないし、この言葉を題名に盛り込んだ漫画や書籍も1990年代からいくつも登場している。

昨今では、実生活の何かを例えるのに使われることもめずらしくはない。ゲーム用語の陰の実力者、裏番長と称してもよさそうなのが「クソゲー」だ。

さてこの「クソゲー」、由来はどのようなものなのだろうか。

2018年8月現在のWikipedia上では、イラストレーターのみうらじゅん氏が雑誌で連載していたコラム「ゲロゲロゲームランド」上で使うようになったという話や、高橋名人の著書で1986年8月に出版された『ファミコン戦士に告ぐ 名人はキミだ! オレの秘技をまるごと大公開』(以下、『名人はキミだ!』)で言及したという話が紹介されている。

まずはこの2点について検証していこう。「ゲロゲロゲームランド」とは、みうら氏と、やはりイラストレーターの霜田恵美子氏との共作でパソコン雑誌『バグニューズ』の1986年2月号から連載されたイラストコラム、「プーヤン・マッピーのゲロゲロゲームランド」だと考えられる【※】。

※この連載ではみうら氏が「マッピーみうら」を、霜田氏が「プーヤンしもだ(あるいはプーヤンキャロル、プーヤンエミコ)」を名乗っていた。

このコラム、タイトルの雰囲気からは、いかにも最初からクソゲーを扱っていたように思えるかもしれない。しかし実際には、1回目のお題が『スーパーマリオブラザーズ』であるなど、少なくとも当初は、みうら氏と霜田氏のふたりが楽しんだファミコンゲームについて、好きなように書くという体裁になっていた。

これが少し変わってきたのが、1986年6月号だ。この回では、パソコンからファミコンに移植されたとあるゲームについて、霜田氏が「○○円を返せ! ドロボウ! ウソツキ! 逃げろ! やりたくない!」などと、こっぴどい書きかたをしている。

それでもこの時点ではまだ、「クソゲー」につながる表現は出てきていなかった。

これが8月号になると、みうら氏たちがゲームソフトを持ち寄って開いた大会が、「ゲロゲロゲームランドクソGAME大会」として紹介された。みうら氏のイラストには、「クソゲーム つかんでしまった 悲しさよ」との一句も添えられており、これがWikipediaで言及されている事例だと考えられる。

ところで、この「クソGAME大会」が『バグニューズ』の1986年8月号での掲載ということは、高橋名人の『名人はキミだ!』の発行とほぼ同じ時期になる。

ではそちらではクソゲーについてどのように言及されているのだろうか? 調べてみると、以下のような記述になっている。

「もちろん、ファミコンのソフトの中には、すっごくオモシロくてたまんないもの、まあまあオモシロイもの、ちょっとはオモシロイかなって感じのもの。そして、ごくたまに、なんだこりゃツマンナイの、イイカゲンにしろよな! みたいなものまである。([クソゲー]とかよばれてるけど、こういうソフトをやると、オレなんかホントにアタマきちゃうよ)」

(※引用注:[]内に傍点あり)

なんと、ここですでに「クソゲーム」ではなく「クソゲー」という現在と同じ形が出てきているのだ。

「クソゲーとかよばれてる」とあるので、名人はこの言葉をよそで見たり聞いたりしたようだが、出版物の制作工程にかかる時間を考えると、件の『バグニューズ』を見てからこの部分を書いたとは考えにくい。

では、名人はどのようにしてこの「クソゲー」という表現を知ったのだろうか?

「クソゲー」はどこから来たの?

まずは、みうら氏がこの「クソGAME大会」よりも前に「クソゲーム」という表現を使っていた可能性を考える必要がありそうだ。ただ少なくとも、『バグニューズ』誌上ではそのような例は見つけられない。

またみうら氏は、『バグニューズ』の前身にあたるパソコンゲーム雑誌『遊撃手』でも、1984年10月号からイラストコラム「みうらじゅんの頭カラッポ」を連載していたが【※】、ここでは初回の冒頭で「私はパソコンが分からない新老人です。」と書いており、ビデオゲームの内容にまで触れることはなかった。

※1984年11月号から休刊までの4号分の表紙も描いている。

一方このころのみうら氏は、ほかのコラムや漫画でも、たびたびファミコンに言及している。

当方で調べた範囲では、『Emma』、『ガロ』、『スタジオボイス』、『宝島』、『ビックリハウス』、『ヤングマガジン』の各誌、さらに1986年7月発行のムック『ファミコン・ソフト完全総カタログ』でそのような例を確認した。

しかしこれらにしても、特定のソフトをけなすような内容は稀で、やはり「クソゲーム」との言葉は見あたらなかった【※】。

※『ファミコン・ソフト完全総カタログ』では、不人気のカセットを買ってきた父親が息子に泣かれるという趣旨の挿絵に、「こんなつまらないゲーム」・「本当に人気のないゲーム」という表現がある。

このように現在のところ、みうら氏が1986年前半までの時期に、雑誌などで「クソゲーム」という表現を使った事例は確認できていない。そうすると、高橋名人が『名人はキミだ!』で「クソゲー」を使うに至った経緯には、次のふたつの可能性が考えられる。

① 「バグニューズ」8月号が出るより前に、何らかの形でみうら氏の「クソゲーム」という表現が高橋名人側【※】に伝わったが、この際「クソゲー」という形に変化した

②みうら氏の「クソゲーム」とは別に生まれた「クソゲー」という表現が、高橋名人側に伝わった

※ここで言う「高橋名人側」とは、名人本人以外の『名人はキミだ!』の制作に関わった編集者やライターの誰かでもよい。以下同様。

それぞれを検討していくと、まず①については、みうら氏から名人本人へ直接伝わった可能性が考えられる。

というのも、「クソGAME大会」の記事の次の号、つまり「バグニューズ」1986年9月号で、みうら氏が「僕は、この間、あのファミコン・キング、高橋名人に会いました。」とはっきり書いているからだ。

しかし残念ながら、これがいつの話かは記されていないので、『名人はキミだ!』にみうら氏から聞いた言葉を盛り込める余裕があったのかどうか、はっきりしない。

ただし、仮にみうら氏と名人とが直接会った時期が遅かったとしても、「クソGAME大会」のほかの参加者を経由した可能性も残る。前出の記事での記述によれば、「クソGAME大会」が開催されたのは1986年6月初旬。

参加者は、みうら・霜田両氏のほか、やはりイラストレーターのスージィ甘金夫妻、『宝島』、『ぴあ』、『Emma』、『週刊サンケイ』の各誌の編集者などだった。

このころ高橋名人が数々のマスコミで取り上げられていた【※】ことを考えれば、これらの参加者を発端とした編集者間の口コミを経て、その誰かから「クソゲーム」という言葉が名人側に伝わった可能性はあるだろう。

とはいえこれについては、具体的な証拠はいまのところまるで見つかっていない。

※名人は、1986年6月発売のファミコン用ソフト『スターソルジャー』のプロモーション映画として7月に公開予定だった『GAME KING』への出演のほか、同時上映のアニメ映画『RUNNING BOY -スターソルジャーの秘密-』の主題歌を歌ったレコードの発売などで、雑誌の芸能記事にも登場していた。

なんとあの人が、「クソゲー」の源流を使っていた!?

では、②についてはどうだろう。「クソゲー」という表現が、みうら氏とはまったく無関係に、偶然別のところで生まれた可能性はどれほどあるのか? もしかすると、何らかの共通するヒントがあったのだろうか。

その手掛かりを求め、1986年前半を中心にいくつかの雑誌を当たってみたところ、非常に興味深い記事が見つかった。

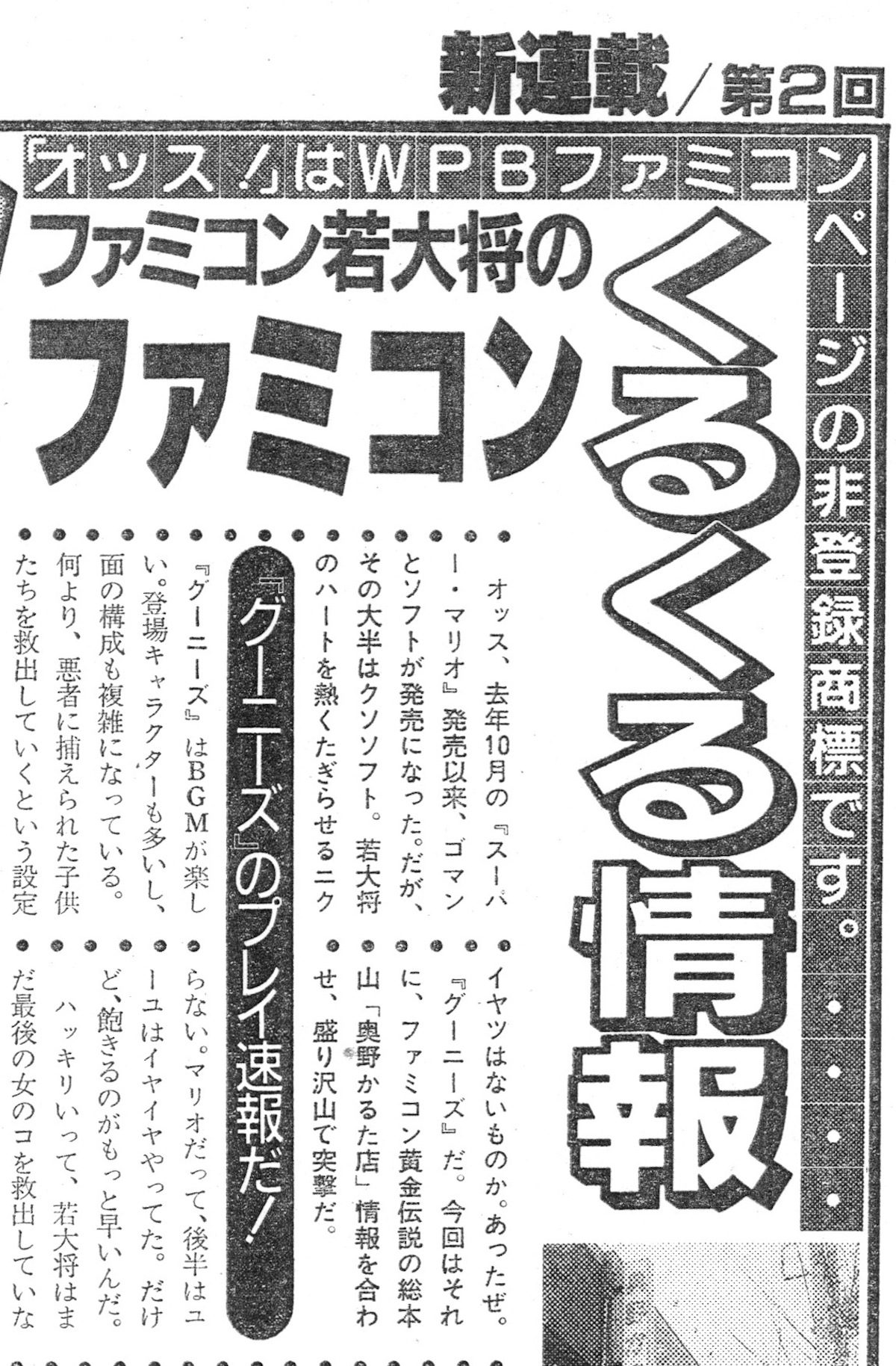

『週刊プレイボーイ』の1986年3月25日号に掲載された「ファミコン若大将のオッス!ファミコンくるくる情報」が、次のような文章から始まっている。

「オッス、去年10月の『スーパー・マリオ』発売【※】以来、ゴマンとソフトが発売になった。だが、その大半はクソソフト。若大将のハートを熱くたぎらせるニクイヤツはないものか。」

※『スーパーマリオブラザーズ』の実際の発売は1985年9月中旬。

この“ファミコン若大将”が何者かをご存知の方は、かなり古くからのマニアだろう。じつは、いまや『ポケモン』シリーズの生みの親として海外にも広く知られる、田尻智氏のことなのだ。

田尻氏は、このころパソコンゲーム雑誌『ログイン』などでアーケードやファミコンのゲーム記事を執筆していたが、一般のマスコミに登場する際は、この二つ名を使うことがあった。

ともかく、みうら氏が「クソGAME大会」を開催する数ヵ月前の時点で、「クソソフト」という表現を使った記事が登場していたことになる。

改めて説明する必要もないかもしれないが、パソコンゲームや家庭用ゲーム機の界隈では、「ゲームのソフトウェア」の意味で「ソフト」と「ゲーム」の両方の言葉が使われてきた。先の『名人はキミだ!』から引用した文章を見ても、その中の「ソフト」を「ゲーム」に入れ替えたところで、意味するところにとくに違いはない。

そうすると、「クソソフト」という言葉が出てきたら、これをどこの誰が「クソゲーム」に変化させても、まったくおかしくないわけだ。

つまり、みうら氏と無関係に、「クソソフト」から「クソゲーム」、さらには「クソゲー」に変化した表現が、高橋名人側に伝わった可能性も十分にあることになる。

とはいえ、みうら氏から高橋名人側に伝わった可能性と比べて、どちらが有力なのかを判断できるような資料は、現在までに見つけられていない。

「つまらないソフト」を俎上に載せた雑誌『遊撃手』

いずれにしても、『バグニューズ』は、「クソゲー」という言葉が誕生した“決定的な”場ではなかった可能性もあると言わなければならない。しかしそれでも、因縁は決して浅くはない。

なぜなら、先にも触れた前身の『遊撃手』が、パソコンゲームマニアには、とくに日本のゲームソフトに対して、非常に辛辣な評価をすることで知られた存在だったからだ。

『遊撃手』は、アニメ雑誌の発行やアニメグッズショップの運営を行っていたラポート社が、1984年6月に創刊。

ゲームソフトの紹介を主軸に据えたパソコン雑誌は、このころ『ログイン』のほかにも『テクノポリス』、『コンプティーク』などがあったが、これらはカラーページを多用し、小学校の高学年や中高生がおもな読者になっていた。

そんな中で登場した『遊撃手』は、文芸雑誌『早稲田文学』に携わっていた山本陽一氏が編集長を務めており、A5判という小ぶりな外見も含め、先行誌とは明らかに一線を画し、より高い年齢層を対象としたのが特徴だった。

1983年ごろから少しずつ変化の兆しが見えてきていたとはいえ、パソコンゲームはApple IIとアメリカが本場、日本のものはまだまだ発展途上というのが、先鋭的なパソコンゲームマニアにはおおむね共通する見解だった【※】。

※たとえば1984年7月発行の『最新パソコンゲーム・ベストヒット300選』(JICC出版局刊)にも「ゲーム先進国アメリカ──もう、耳タコものできいたセリフだ。まあ確かに、日本のゲームも最近奮闘しているとはいえ、歴史の違い貫禄の差はまだまだレキゼンとあって」とある。

(画像はApple II – Wikipediaより。CC BY-SA 3.0, Link)

『ログイン』などでも、ゲームを含めたアメリカの最新パソコン事情を紹介する記事に、ある程度の紙幅を割いてはいた。しかし『遊撃手』は、創刊号と第2号で『ウィザードリィ』や『ゾークI』【※】の攻略マップを袋とじ付録とするなど、決して多くないページ数のかなりの割合を、ゲームを含むApple II関連記事に費やした。

※両作とも、まだ日本のパソコン向けには移植されていなかった。

一方で『遊撃手』の日本のパソコンゲームへの目は厳しく、たとえば当時SF仕立てのアドベンチャーゲームとして人気を博していた作品についても、「B級のスペース・オペラの世界から一歩も出ない」という辛口の評価。

「つまらないものはつまらないと言えるのが当然」というスタンスだった【※】。ときには市販ゲームソフトの開発者と読者とが誌上で意見を戦わせ、あるいはアンケートハガキをもとに「人気ゲームソフト逆ベストテン」と題するいわゆる“ワースト10”企画を掲載するなど、独特の存在感を放っていた。

※ただし、ラポート社が当時発売していたパソコンゲームは取り上げられず、『遊撃手』自身の読者コーナーでも、このことをそれとなく揶揄する声が載った。

『遊撃手』は売り上げこそふるわず、創刊から1年足らずの1985年初頭に休刊したものの、『ロードランナー』などアメリカのパソコンゲームの移植作を発売していたシステムソフトが出資して、山本氏とともに出版社“BNN”を設立。

こうして、ゲーム関連以外の記事を拡充して1985年夏に創刊されたのが『バグニューズ』だった。

先にも触れたように、『遊撃手』の想定読者層は一見して高く、大学生か、広めに見積もって高校生がその下限だったと思われる。しかし読者コーナーを見ると、目ざとい小中学生にもある程度の読者がいたようだ。

ビデオゲームの情報とあらばなんでも目を通しておきたいという貪欲さゆえかもしれないし、決して多くないゲームソフト入手のチャンスを絶対に無駄にはしたくないと考えるなら、『遊撃手』の容赦のない記事は数少ないよすがだったのかもしれない。

その影響からか『テクノポリス』でも、1985年1月号で、読者を編集部に招いて構成する「ゲームソフトの選び方」と題する記事が掲載されている。

この中で目を惹くのが、パソコンゲーム雑誌をどう参考にするかについて述べている、次のくだりだ。

「それに雑誌っていうのはあまり悪口が書いてないから、それだけ見て買うのは絶対にキケン! やっぱ一度は(※引用注:実物の動作を)見てから買いたいね。広告は悪いことが書いてあるはずがないし、それに紹介記事っていうのも基本的に良いものを選んで紹介しているわけだから、あんまり悪口は書いてないんだよね。なかには××××誌のようにゲームをけなすことを生きがいにしてる雑誌もあるけど、あれもやっぱりある意味でドクダンとヘンケンだからねえ。正当な評価もあるけど、そのままウノミにするわけにはいかないなあ。」

近年で言うところのメディアリテラシーの初歩の初歩といったところだが、みずからの誌面も疑ってかかれと言っているも同然で、かなり思い切った内容だ。

パソコン歴の長いユーザーにしてみれば、すでに暗黙の了解だったのだろうが、それを改めて啓発する必要があるくらい、『テクノポリス』の読者がリテラシーの乏しい低年齢層にも広がっていたと言えるだろう。

また、伏せ字で言及されている「ゲームをけなすことを生きがいにしてる雑誌」とは、まず間違いなく『遊撃手』のことで、どう評するかはともかく、意識せざるを得ない存在だったことが窺える。

ファミコンへ飛び火した「つまらないソフト」問題

さて、そんな『遊撃手』のあとを継いだ『バグニューズ』を改めて見てみると、1985年の末ごろに、ゲームソフトのレビュー記事などで「つまらないタコソフト」、「出しても売れないようなタコなソフト」という記述が登場している【※】。

一方、ハッカーかたぎのマニアックな記事を掲載することで名を上げていたパソコン雑誌『The BASIC』では、1985年の初頭あたりから「ダメソフト」との呼びかたがときおり現れているのが確認できる。

※これらの筆者は、みうら氏ではない。

これらを総合すると、1985年ごろのパソコンマニアのあいだでは、おもにゲームを念頭に、つまらないソフトを「○○(罵倒語)ソフト」と呼ぶことが、少しずつ広まっていたものと考えられる。

もっともこれらは、この時期のパソコン雑誌上ではめったに見当たらない表現なので、あまり大っぴらに使われるものではなかったとも言える。

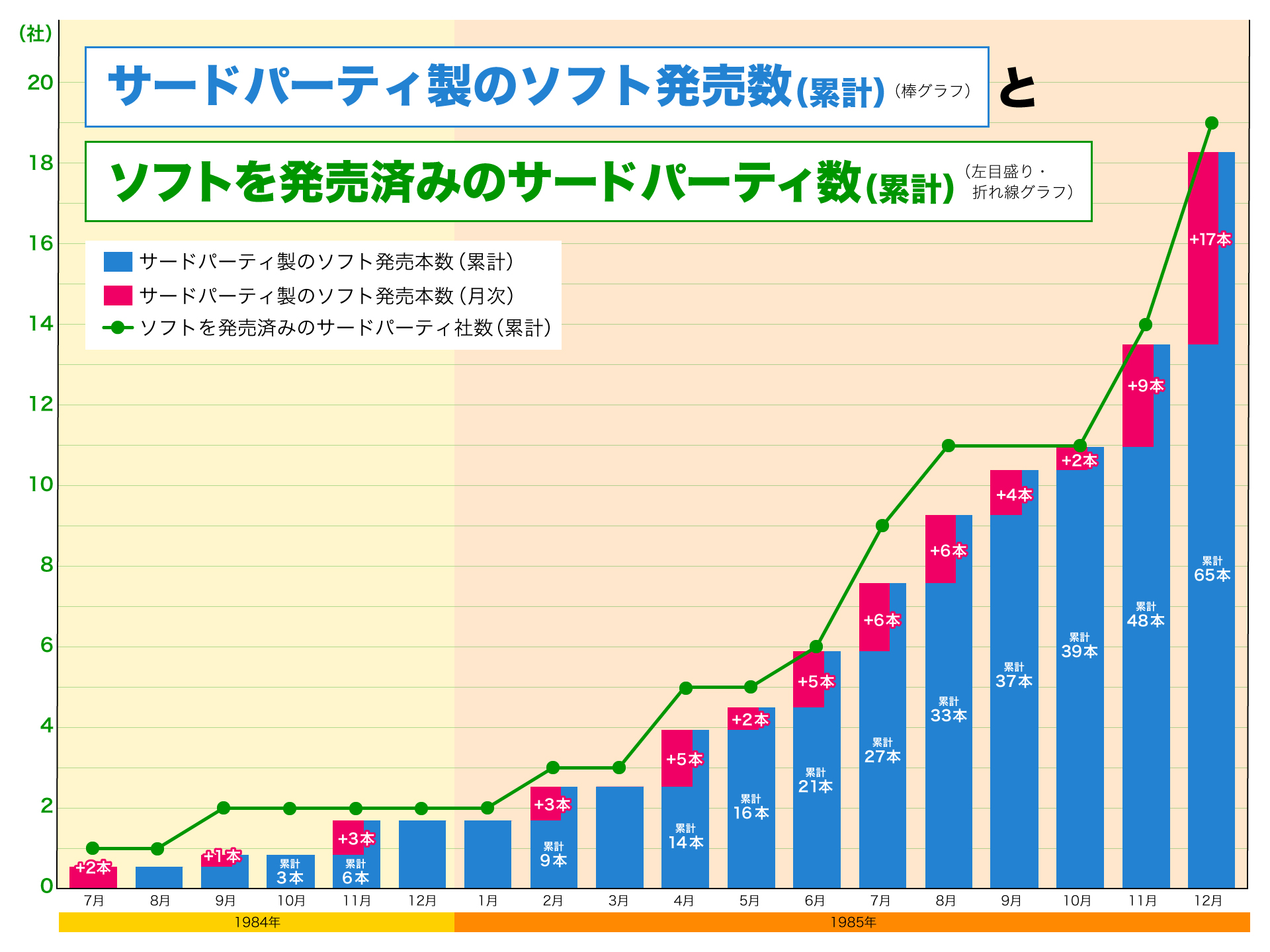

そしてこの1985年、「つまらないソフト」の問題はファミコンにも広がっていった。直接的な原因は、サードパーティーの急速な増加にある。

以下は、初のサードパーティーとなるハドソンが参入した1984年7月から1985年末までに発売されたサードパーティー製のファミコン用ソフトの数【※】、およびその時点でソフトを発売済みのサードパーティーの数を月別にまとめたものだ。

※特殊なバージョン違いの類は除外している。

|

とくに注目したいのは、『スーパーマリオブラザーズ』の発売のあと、つまり1985年10月以降だ。田尻氏の指摘するように、サードパーティーからはこの時期に30作近いソフトが発売されている【※1】。

じつのところ、翌年以降の同時期に比べればソフトの発売数はまだ少ないのだが、このころは問屋からの新作の発注が1作あたり数十万本集まることもめずらしくなく【※2】、おびただしい数のソフトが市場に流れ込むことになった。

※1 任天堂は、1985年末にディスクシステムの投入を予定していたため、『マッハライダー』の1作しか発売していない。

※2 日経産業新聞1985年6月28日付紙面では、ナムコが7月から9月にかけて発売するファミコン用新作ソフト3作の初回出荷が合計100万本と報じられている。

しかし、このように急増したサードパーティーの中で、プログラム技術やゲームデザインなどの面で、プレイヤー側の期待に応えられるだけの力を最初から備えた企業がそう多いはずもなかった。

ファミコンブームを取り上げて1986年春に出版された、片山聖一氏の『ファミコン・シンドローム 任天堂 奇跡のニューメディア戦略』でも、当時ビデオゲーム雑誌『Beep』の編集長だった豊田素行氏が次のように語っている。

「ファミコンのゲームの質というのは、当初、任天堂が発売していたゲームソフトの質がかなり高いレベルにあったので、他のソフト・メーカーがゲームを開発するときには、かなり苦労した。」

しかも『スーパーマリオ』の登場によって、プレイヤーの要求水準がさらに一段も二段も上がったことはまず間違いない。たとえアーケードのヒット作のファミコンへの移植でも、プログラム技術の不足などから不評を買う例が、この1985年末ごろにはすでに生じていたようだ。

これらが、田尻氏の「大半はクソソフト」と断じる文章の背景にあったわけだ。

加えてファミコン本体の品薄を背景に横行した、本体とソフトのいわゆる“抱き合わせ販売”が、問題をさらに広げることになった。任天堂は1985年末に予定していたディスクシステムの発売を年明けに延期し、そのぶんの生産力を本体に振り替えて、11月からは月あたり10万台を上乗せした月産40万台としていた【※1】。

しかしそれでもクリスマス前後に一部で品切れが発生したうえ、ディスクシステムの発売を控えた年明けの1月・2月は、本体の生産がかなり減っていたのだ【※2】。

こうして少なからぬ数の「つまらないソフト」が、ファミコン本体とともに、ブームを支えた子どもたちの手に否応なく渡っていった。

※1 日経産業新聞1985年11月20日付紙面より。

※2 『トイジャーナル』1986年2月号、同3月号より。

「クソゲー」の広まり

そんな状況を受け、『Beep』では1986年5月号で、「本当に買って損のない、おもしろいゲームが最近出ているだろうか?」【※】と問題提起する「ちょっと待って! ファミコン」と題した特集が組まれている。

※同年4月号の次号予告より。

この中で執筆者のひとりである氷水芋吉氏は、「スカ・ソフト」との表現を使っていた。また堀井雄二氏が『ログイン』で連載していた「虹色ディップスイッチ」では、1986年10月号で「カスゲーム」という言葉が登場している。

このように1986年の段階では、「○○(罵倒語)ソフト(またはゲーム)」という表現はさまざまなものが乱立していた。この中で「クソゲー」が突出して広まっていったのは、どうしてなのだろうか。

その手掛かりになるのが、1987年末に発行された、商業出版でのビデオゲーム関連用語集の草分け『新明解ナム語辞典』だ。ここでは「クソゲー」について、「これは南青山あたりから発生した語であるが」との記述がある。

もっともこの本は、辞典形式ではありつつも、著者の西島孝徳氏のコラム集としての側面が強いので、先の記述もあくまで西島氏個人の印象を記したものと考えるのが妥当だろう。

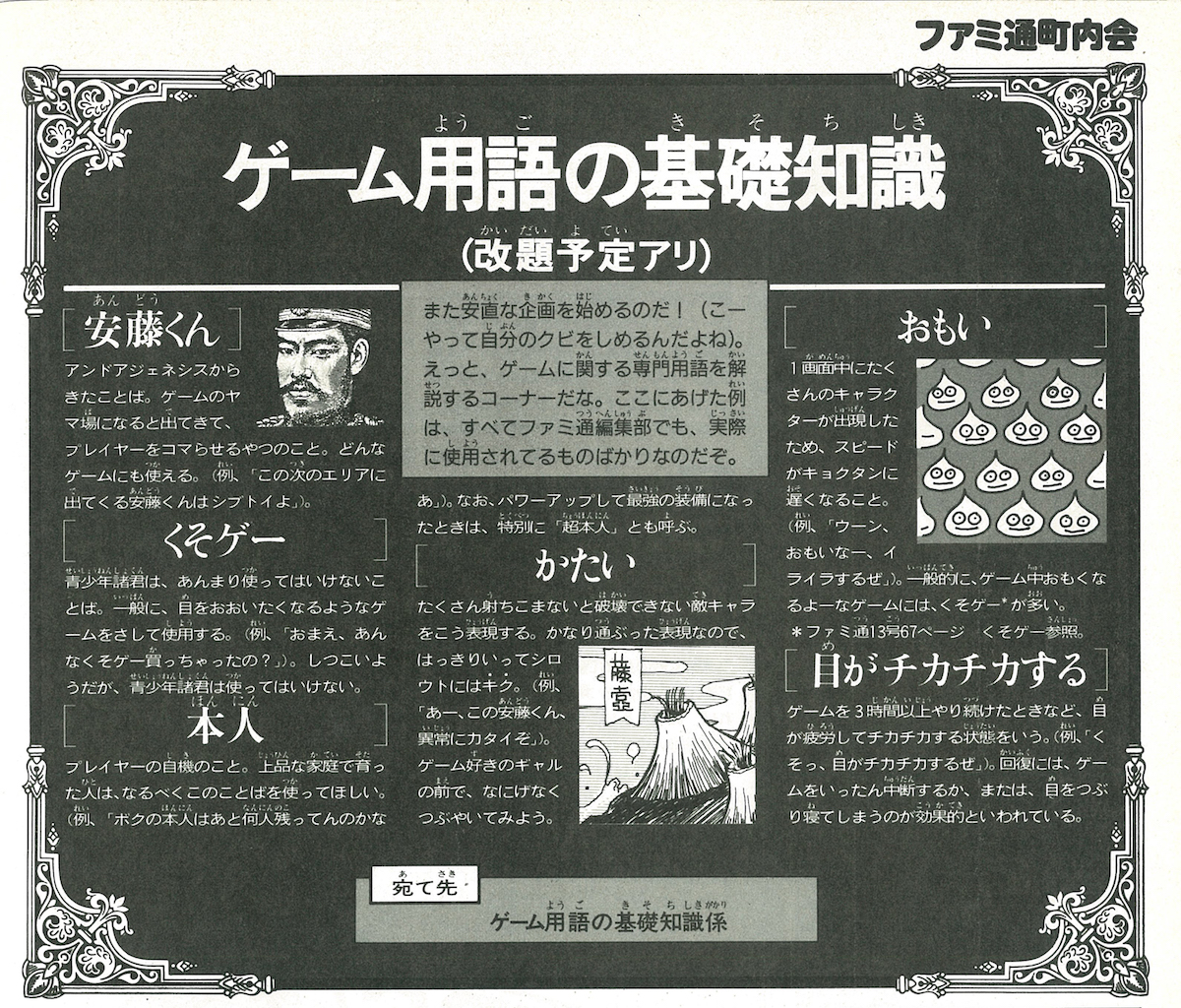

ともかく、南青山といえばこのころのアスキーの所在地だ。確認してみると、『ファミコン通信』の1986年12月12日号で、「ファミ通町内会」の中の「ゲーム用語の基礎知識」に「くそゲー」の項目があり、以下のように解説されている。

「青少年諸君は、あんまり使ってはいけないことば。一般に、目をおおいたくなるようなゲームをさして使用する。(例、「おまえ、あんなくそゲー買っちゃったの?」)。しつこいようだが、青少年諸君は使ってはいけない。」

ここで、「青少年諸君は使ってはいけない」と繰り返した理由は、明確には示されていない。普通に考えれば、罵倒的で下品な表現が子どもたちのあいだで流行るのを懸念したということになるのだろう。

しかしこんな書きかたをして、子どもが使ってみたくならないわけがない。

さらに翌1987年の2月6日号では、荒井清和氏の人気漫画『べーしっ君』に「あらやだ とってもつまらないわこのゲーム…… こういうのをクソゲーっていうのね」というセリフが登場している。

これは主人公の母親が発したものなので、いちおう先の「ゲーム用語の基礎知識」での主張と矛盾はしていない。とはいえ、子どもたちのあいだに「クソゲー」という言葉の存在を広めるうえで、大きな……というよりもかなり決定的な役割を果たしたと言ってよさそうだ。

またこれ以前に、1985年5月ごろからほぼ1年間にわたり、ナムコのファミコンソフトのテレビCMで「クーソーは、頭のコヤシです。」、「クーソーしてから、寝てください。」という眞木準氏による【※】キャッチコピーが繰り返し流れ、子どもたちのあいだでも話題を呼んでいた。

これらは、「クソ」に「空想」を掛け合わせてポジティブな意味に転換させたところに妙味があるわけだが、「クソゲー」にはこれを再度逆転させて元の木阿弥にする効果があったと言える。その落差から生じる面白さが、「クソゲー」の広まりを後押しした可能性もあるだろう。

※『ファミコン通信』1994年4月22日号「ありゃなんだ? テレビコマーシャルの疑問を解く」より。

クソゲー死して何を残す?

ここまで、「クソゲー」という表現が生まれ広まっていった背景と過程を見てきたが、その中でみうら氏が果たした役割としてひとつ特徴的なのは、「クソゲーム」という言葉を、ユーモアとともに提示したことだ。

それまでにあった「ダメソフト」や「タコソフト」、あるいは田尻氏の使った「クソソフト」や高橋名人の「クソゲー」からは、怒りやあざけりの発露以外のものを見出すのは難しかった。

もちろん、みうら氏の「クソゲーム」に怒りが込められていなかったわけではない。件の「クソGAME大会」の記事には、「おまえはもう死んでいいゲーム」という怒りのセリフ【※】とともに、ゲームのカセットを破壊するイラストも添えられている。

※このセリフは、雑誌『Emma』でのみうら氏の連載「おまえはもう死んでいい奴!」のもじり。そもそもは、漫画『北斗の拳』のアニメ化で広まった名セリフ「おまえはもう死んでいる」に由来すると考えられる。

その一方でこの記事では、「(大会の参加者が)選び抜いたクソゲーム」という14本のタイトルを、「クソ業界のお目付け役」、「クソ業界のおとぼけ役」、「クソ業界のチャンプ」……と、すべて異なる二つ名をつけて紹介しているのだ。

このような手間のかかることは、さすがに怒りだけからできることではない。みうら氏はつまらないゲームに対する怒りは否定せず、しかし同時に、一歩引いて別の角度から面白がるという態度を示したわけだ。

そして同じ記事の中でもうひとつ、14本の中のあるソフトについて、「(みうら氏が)「ショーモナイ」と言いつつ遊びまくった」と記されていることにも注目したい。おそらく、「クソゲーム」だけで片づけるには惜しい“なにか”があったのだろう。

先の14種類の二つ名にも、そういった意識が何かしら反映されていたのかもしれない。

「クソゲー」という言葉は広まるにつれ、数多のプレイヤーたちの怒りやあざけりを背負わされてきた一方で、ずいぶんとカジュアルに使われるようにもなった。ほんのささいなことでも「クソゲー」と呼んでしまう風潮もなきにしもあらずだろう。

しかし、ゲームに傾倒していけばいくほど、先のみうら氏のケースと同じように、「クソゲー」の一語だけでは割り切れないものを感じることが増えてくるのではないだろうか。

サービスが終了したオンラインゲームなど、もはや誰にも遊ぶことがかなわなくなったビデオゲームはすでに数えきれないほどある。しかしそのどれかが仮に「クソゲー」だったとして、その言葉しか残っていないのでは、じつに寂しい。

せいぜい、ゲームの名前すら残っていないよりはマシというぐらいのものだろう。せめて、その周囲に渦巻いていた複雑な感情が、少しでも別の言葉、別の表現で残ってほしいと願わずにはいられない。

【 UPDATE 2018/9/19 22:45】以下の記述を追加しました。

──────

記事公開後、鋼鉄の暇人様よりツイッターにて「1980年の「ダーティペアの大冒険」に「くそゲーム」という言葉が出てくる」とのご指摘をいただきました。

1980年の「ダーティペアの大冒険」に「くそゲーム」という言葉が出てくるのだがこれは起源として認められていないのだろうか。 https://t.co/3GKp7hsbbG

— 鋼鉄の暇人 (@ZB9uuDqeVy1EOWS) September 18, 2018

確認したところ、高千穂遙氏の『ダーティペアの大冒険』(ハヤカワ文庫ほか)所収の「田舎者殺人事件」1章の章題が「ざけんじゃないよ、このくそゲーム!」となっておりました。事前の調査が至らなかったことについては汗顔の至りです。

この章の本文では、ヒロインのケイが、カジノに設置された立体映像のインベーダー風のゲームに200回6時間もかじりつき【※】、敵のモンスターに悪態をつきまくっているさまが描かれています──最高得点を出すとゲーム機から出てくる、大量の金貨欲しさのあまりに。

したがって、ゲームが「面白いかどうか」とは少々違った観点から出てきた表現と思われる点には注意が必要でしょう。

※「田舎者殺人事件」の初出は『S-Fマガジン』の1979年10月臨時増刊号。つまり1979年前半のいわゆる「インベーダーブーム」の収束直後に掲載されたもの。

また、SF界の方々は『遊撃手』をはじめ『ログイン』や『Beep』などにも少なからず関わっていたはずですが、本文で述べたように1986年ごろの時点では「○○(罵倒語)ソフト(またはゲーム)」の表現はまちまちでした。

『S-Fマガジン』にしても、1984年2月号でパソコンゲームを特集していますが、ここで森田繁氏 【※】 は「ところで、市場に出回っている(※引用注:日本の)ゲーム・ソフトの大半は、カスである。」という書きかたをしています。

『ダーティペア』は1985年夏にテレビアニメ化されたので、それをきっかけに少なからぬ若い世代の読者が原作小説に触れたでしょう。そうすると、『ダーティペアの大冒険』に影響されて「クソゲーム」という言葉を使い始めたゲームマニアもいたかもしれません。

しかし上記の事情を踏まえると、パソコン雑誌やファミコン雑誌にその使いかたがいくつも出てくるほどの直接的な影響力はなかったようです。

※森田氏は、高千穂氏らが設立した“スタジオぬえ”の所属。

貴重な情報をお寄せいただいた鋼鉄の暇人様には、この場をもちまして改めて御礼申し上げます。

──────

謝辞:

本稿の作成にあたり、以下の方々より情報の提供をいただいた。(順不同、敬称略)NPO法人ゲーム保存協会 Twitter:@gamepres

おにたま(OBS Live/基板大好き) Twitter:@onionsoftware

松原圭吾(攻略本研究家) Twitter:@zerocreate

【あわせて読みたい】

レベルデザインの「レベル」って何だ?──ボックス、メイズ、パーセクにマウンテン!? ゲームの「面」の呼びかたいろいろゲームについての記事を読んでいるとき、「レベルデザイン」という言葉を見かけたことはありませんか?

「レベルの……デザインだろ?」という具合に、なんとなくわかった感じで流してしまいがちですが、これは形状や仕掛けの設計、アイテムや敵配置などを含めた、キャラクターたちが動き回るゲームの“空間”の設計を指す言葉です。拡大解釈されることも多い言葉ですが、それは日本語を使ってフツーに暮らしていると、「レベル」という言葉に空間的な意味合いを見出しにくいから起こる現象。

そこで我らがタイニーPは、「そもそもレベルって何だろう?」という疑問にたどり着きました。前回掲載の「ボーナスステージ」考察で、面やステージについてあれこれと思索を続けた勢いで、今回はどうして「レベル」が面や空間を指すようになったのかを追っていきます。