“正規”の移植版でも使われた「残機」

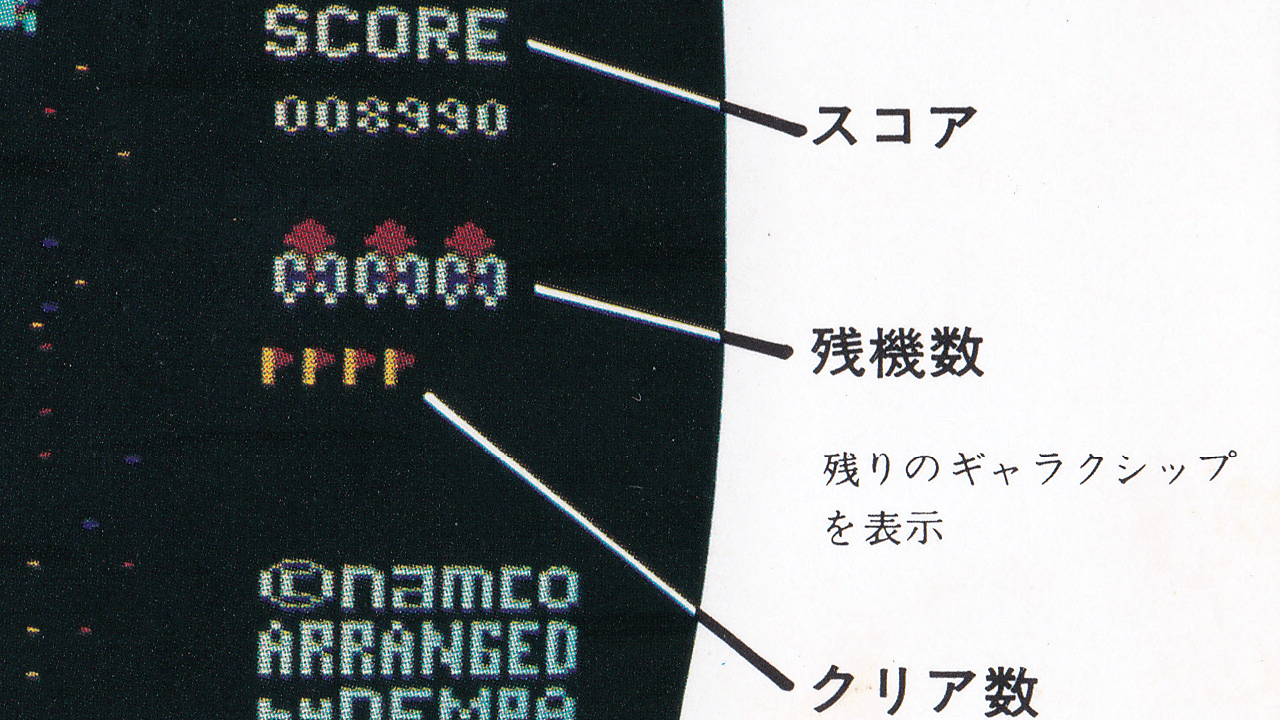

もうひとつ触れておきたいのは、業務用ビデオゲームの正規許諾品が、電子ゲームだけでなく、パソコンや家庭用ゲーム機にも広がりだしたことだ。やや時間をさかのぼる1982年末、玩具メーカーのタカラがパソコンの老舗として知られたソードと手を組み、「ゲームパソコン」を発売している。このときナムコが自社のアーケードゲームの移植作を許諾したことは、本連載の「コンシューマー」の回でも取り上げた。その中で『ボスコニアン』と、『ギャラガ』の移植にあたる『ギャラックス』の説明書では、画面表示の解説の中に「残機数」と書かれていた。

そして1983年夏には、パソコン雑誌『マイコン』や『マイコンBASICマガジン』を擁する電波新聞社が、ナムコの正規許諾を得た移植版パソコンゲームの発売を始めている。初期のラインナップは『ギャラクシアン』、『パックマン』、『ディグダグ』の3作。パッケージの表紙にはタイトルロゴはもちろん、公式イラストもふんだんにあしらわれた。

ただ、ここで注目したいのはむしろ裏表紙だ。パソコン版の画面写真を使って、アーケード版のカタログを再構成したものになっており、『ギャラクシアン』では、もとのカタログと同じく「残機数」の表記が入っていた。このデザインが、「あなたのパソコンでこんなにゲームセンターに近いゲームができる」とアピールするためのものだったのは言うまでもない。当時の若年層パソコンユーザーの強い関心をひいた、このパッケージの外側に「残機数」とあったことの影響は、『10000000点への解法』には及ばないにしても小さくないだろう。

「残機」より優先された!?“設定どおり”の名前

こうして、プレイヤーたちの間で「残機」や「残機数」が知られる範囲が、格段に広がりだした。『アミューズメントライフ』などへの読者投稿でも、1983年秋あたりからこの表現がちらほらと確認できる。加えて『ログイン』や『マイコンBASICマガジン』、1983年末創刊の『コンプティーク』では、同人誌でならしたマニアたちが直接、新作ゲームの記事を執筆するようにもなった。

とはいえ、「ソルバルウが1機追加される」のような表現がすぐにすたれたわけではない。これは先にも触れた、プレイヤーの意欲をそそるために開発者側が用意した背景設定を、マスコミ側もそのまま利用する慣習が根強かったという理由もあるだろう。

ただ、とくにプレイヤー側に近い立場のマニアたちが書く文章については、その慣習にならったとするだけでは不十分だ。というのも当時のマニアの間には、ゲームに登場するメカやキャラクターの名称を“正しく”知り、表記することにこだわる風潮が生じていたからだ。

このことは、本連載でも何度か取り上げている、日本におけるビデオゲーム関連用語集の草分け『新明解ナム語辞典』でも確認できる。著者の西島孝徳氏は後書きで、前身にあたる私家版「明解ナム語辞典」を作成した経緯を以下のように述べていた。

ある日、ゲームセンターでゼビウスのザカート【※】を「正露丸、正露丸」と呼んでいるプレイヤーを見つけておおいに立腹し、(中略)84年3月に収録語数約280の、いわゆる「明解ナム語辞典」が完成します。前述の背景から文面もかなり先鋭的で、「これを知らないようでは認識不足」とか「真のゲームマニアとなってもらいたい」とか、今となってはとても気恥ずかしくて書けないようなことを大真面目に書いていた頃でした。

※『ゼビウス』の敵キャラクターのひとつで、画面上では光沢のある黒い小球のように表現されている。

程度の大小はあるにしても、このような傾向は当時のマニアを自負する層にはそれなりに共通していたはずだ。すでにアニメでは、設定資料集がたびたび書籍化されるまでに需要が高まっていた。これがビデオゲームにも波及し、ゲームの腕前や攻略法の情報のほかに、背景設定の知識も求められるようになったわけだ。その変化をもたらしたのも、やはり『ゼビウス』だろう。

『ゼビウス』の映像や隠れキャラクターなどは、背景設定が従来のような単純なものに収まらないことをうかがわせた。それを裏打ちしたのが、雑誌記事や『10000000点への解法』だ。これらの中で、前日譚が私家版小説として作成されたこと、キャラクター名には「ゼビ語」としての意味があることなどが紹介され、一部は誌面にも掲載された。これがマニアの好奇心を強く刺激したのは間違いなく、彼らの交流の中でも、このような知識の価値はそれまで以上に高まることになった。

つまり「残機」という表現をよく知っているマニアでも、改まった文章を書くうえでは、設定どおりのキャラクターの名称を使うほうが優先度が高かったと考えられる。そのため相対的には、ビデオゲーム記事の文章中に「残機」が使われる割合の低い状態が、しばらく続いた。

ファミコンブームでさらに広まった「残機」

しかし1985年になると、状況はさらに変化していく。大きなきっかけのひとつはファミコンへのサードパーティーの参入、とりわけ1984年末に『ゼビウス』が移植されたことにある。アーケードマニアからも俄然注目度が高まったファミコンの記事は、『ログイン』や『コンプティーク』、さらに創刊間もない『Beep』でも人気を集めた。いわゆるファミコン攻略本の市場が成立しはじめたのも、この時期だ。

それらの誌面で要求された深く突っ込んだ内容の記事の多くは、「ゲームフリーク」の田尻氏をはじめ、意欲的に活動する最先端のマニアたちが支えていたのだ。つまり彼らが手掛ける文章の商業的市場が飛躍的に拡大したため、「残機」という言葉が使われる割合は低くても、機会そのものは増えたわけだ。

一例が、1985年6月にJICC出版局が発行した『ファミリーコンピュータ必勝本』だ。雑誌『ファミコン必勝本』の前身となるこの書籍の中に、ファミコン用『ゼビウス』の1,000万点達成のレポート記事が掲載されている【※】。その担当は毛利公信氏、のちに高橋名人とともに映画出演まで果たす「毛利名人」その人だ。彼もまた、ファミコンの同人誌を製作し出版社などに売り込みをかけていた、マニアのひとりだった。

※この記事で明らかにされているが、ファミコン用『ゼビウス』の得点表示には8ケタ目があり、9,999,990点で止まることはない。

その記事では、「ソルバルウが1機増える」と書かれているところももちろんある。ただ16エリアすべての紹介を終えたあと、1,000万点までの過程を記した部分では、「1周目の後半で残機を消耗しているため」などといった形で「残機」が使われている。中でも1,000万点達成を示す画面写真に「1000万突破!! 残機表示は“X(31)”だ。」とのキャプションが添えられたのは、当時の子どもたちにも強い印象を残したはずだ。

※なおファミコン用『ゼビウス』の説明書では、この再スタート時の表示について「ソルバルウの残り数」と案内されており、「残機」は使われていない。

こうなってくると、ファミコンに熱中する子どもたちの間で、マリオやパックマンの“残り”のことまで「残機」と言われ出すのも時間の問題だったと考えられる。筆者の記憶としても、人間や擬人的なキャラクターが主人公のゲームであっても構わずに、「(○○点で)1機増えた」などと、かなり早いうちから言っていたように思う。

ただ1985年ごろの雑誌などの誌面上では、これを確認するのは難しい。読者投稿にこのように書かれていても、編集部側で表現を書き換えていた可能性はある。しかし子どもたちにも、いざハガキを書く段階になると、メカではないのに「1機」や「残機」と書くことには、ためらいを感じるケースが少なくなかったのではないだろうか。

「残機」のタガを外したのは「残機○○」!?

一方ゲームセンターに集うマニアたちの間では、このような心理的なタガはあまり長持ちせずに外れてしまったようだ。その早い例を、アーケードマニア御用達の雑誌『ゲーメスト』で確認できる。1986年5月号(創刊号)の裏技紹介コーナー「驚異現象101」がそれで、「スペースハリヤーで残機が10人以上いると残機表示のハリヤーが大きくなるのだ【※】」とある。

※「ハリヤー」は原文どおり。

これは本連載の「カンスト」の回で触れた、全面クリアをもってゲーム終了となる作品の増加と関係があると筆者は考える。その際に取り上げたように、データイーストが1984年秋に発表した『B-ウイング』は、全ステージをクリアすると得点が9,999,999まで加算されてからゲームオーバーになる【※】。しかしこれは、途中の過程でのプレイの良し悪しは最終得点に反映されないということでもあった。

※ただし、ある不具合を利用して最終ステージのクリアより前に得点が1,000万を超えた場合は、99,999,999点まで加算される。

そこで、よりミスの少ないプレイヤーに高い得点を与える手法の一環として、最終面をクリアした時点の“残りの機数”に応じたボーナス得点を設けるものが出てきた。いわゆる「残機ボーナス」だ。1984年末から85年にかけては、『グロブダー』や『モトス』などがこの手法を採用した。

これに対し最終面をクリアしても、このようなボーナス得点のないままゲーム終了という作品も出てきている。もっともハイスコアを競うマニアたちは、それをそのままハイそうですかと受け入れたりはしない。最終面クリアまでの過程で大きな得点をあげられる場面を見つけ、故意にミスするなどの手法でその場面を繰り返し、残機がなくなるまで得点を上積みするのが常套手段となった。これはやがて「残機つぶし」と呼ばれてゆく。

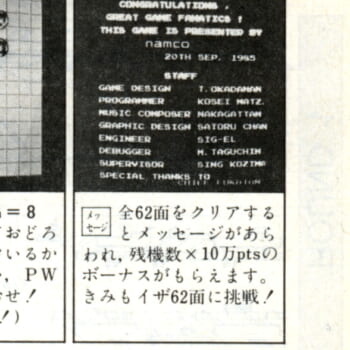

この「残機ボーナス」や「残機つぶし」という表現が、1985年から86年ごろの雑誌などの誌面で、実際に使われていたかは確認できていない。しかしたとえば、『マイコンBASICマガジン』1986年1月号の『モトス』攻略記事には、「全62面をクリアすると(中略)残機数×10万ptsのボーナスがもらえます」とある。したがってこの時点で、少なくとも「残機ボーナス」については、マニアたちの会話に出てきていても不思議はない。

そしてもうひとつ留意したいのは、これらはなにもプレイヤーがメカを操るゲームに限った話ではないということだ。「残機ボーナス」と同じ仕組みは、やはり1985年登場の『ピットフォールⅡ』や『バラデューク』に導入されている。どちらも主人公は人間のキャラクターだ。さらにファミコンでも、1986年6月にディスクシステム用に発売された『スーパーマリオブラザーズ2』で、ピーチ姫を助けた際に同様のボーナス点が入る。

すでに「残機」を使い慣れたアーケードマニアの間では、これらもひっくるめて「残機ボーナス」としてしまうほうが手っ取り早かっただろう。先に挙げた『スペースハリアー』は、マニアの間では「残機つぶし」の手法でハイスコアが競われており、それも背景にあって「残機が10人」と書かれたものと考えられる。

「残機」は生き延びることができるか?

このように「残機」は、インベーダーブームが去って間もないうちにあった比較的古い言葉でありながら、広まるにあたっていくつかの壁があった。その壁に突き当たるたびに、アーケードマニアの活躍の場が拡大する節目が訪れ、壁が乗り越えられていったと言える。

そして現在では、テレビ番組『ゲームセンターCX』を見ても、「残機」は人間や擬人化されたキャラクターが主人公のゲームでもまったく当然のように使われている。現在20代やそれ以下の世代の中に、この番組で「残機」という表現を覚えたケースがあったとしても、さして驚くにはあたらない。

そのため「残機」に対し、少し乱暴な、スラングじみた印象を持つ向きもあるだろう。しかしそんな“引っかかり”がありながらも、ゲームの枠を超えた使いかたをする場合には、かすかな希望やよすがのような意味あいも含まれる。

「残機」が単独で曲名になりうるのは、この多面的な複雑さがあってのことなのかもしれない。とすれば、新作ビデオゲームに占める残機制の割合がさらに減っていったとしても、「残機」という言葉のほうは長く生き延びる可能性がありそうだ。

謝辞:

本稿の作成にあたり、以下の方々より情報ならびに資料のご提供をいただいた。(順不同、敬称略)おにたま(OBSLive/基板大好き)

Twitter:@onionsoftware

Web:https://onitama.tv/obsweb/うるちゃん

Twitter:@ulchan2松原圭吾(攻略本研究家)

Twitter:@zerocreate

Web:http://vgsearch.info/のり

Twitter:@nori6001TinyProject

Twitter:@TinyProject6001

Web:http://p6ers.net/hashi/