いま、一大ムーブメントを巻き起こしているテレビアニメ『チェンソーマン』。1話ごとにエンディングの映像もエンディングテーマの担当アーティストも変え、放送直後にエンディングテーマの配信を開始する、かなり“攻めた”手法を採用している。

筆者はそうとは知らずアニメを見ていたのだが、その第2話のエンディングテーマの曲名が『残機』だったのが目に留まった。というわけで安直かもしれないが、今回の「ゲームが変えた日本語」では「残機」を取り上げることにする。

まずは、「残機」のあらましについて簡単に整理しておこう。もとの形は「残機数」と考えられ、「残り」を表す接頭語の「残」が「機数」についたものと言える。

1970年代末から80年代の業務用ビデオゲームでは、「既定の回数ミスをするとゲーム終了」というルールが広く使われていた。とりわけシューティングゲームでは、この「ミスが許容される数」を、プレイヤーが操る戦闘機などの機体の“予備”の数として表現することが多かった。これが「残機数」と説明されたわけだ。

「既定の回数ミスをするとゲーム終了」は、アーケードゲームを“1回いくら”で運営する上での必要性から設けられたルールのひとつだった。しかしこれは電子ゲームや家庭用ゲーム機、パソコンゲームを問わず、アクションゲームやシューティングゲームの基本スタイルとして採用されていく。ただし、家庭用ゲーム機向けのアクションゲームに関しては、1980年代末以降、何らかの形でこのルールを大幅に緩和する手法が使われることも増えてきた。

一方ゲームセンターでは、1990年代に入ると対戦格闘ゲームの巨大なブームが勃発。そのあおりから、アクションゲームはスクロールタイプの格闘アクションや、いわゆる「落ちもの」のパズルゲームを残して急速に居場所を失った。そんな中でもシューティングゲームは、時代に即したさまざまな仕掛けや演出を加えて生き延びていく。その多くが、このころ「残機制」とも呼ばれるようになっていた、残機がなくなるまでミスが許容されるルールを踏襲していた。

このような経緯から現在では、「残機」は1980年代のアーケードスタイルを色濃く受け継ぐゲーム、とりわけシューティングゲームを象徴する言葉のひとつになっているわけだ。「残機ゼロ」といえば、次のミスで即ゲームオーバー、つまり「後がない」ことを示す。

しかし今回調べてみたところ、ビデオゲームにまつわる言葉としてここまで広まった「残機」にも、その過程の出だしには意外な紆余曲折があったことがわかってきた。「インベーダーブーム」が巻き起こった1979年ごろにさかのぼり、その道のりをたどってみよう。

文/タイニーP

『スペースインベーダー』が確立した“ミスの数えかた”

さて、のちに言う「残機制」を業務用ビデオゲームに確立したのが、インベーダーブームの源であるタイトーの『スペースインベーダー』だということには、驚きはないだろう。同作の基本的なルールが、模倣品や類似品も含めて「ブロック崩し」と総称された、米アタリの『ブレイクアウト』の影響下にあることはよく知られている。「既定の回数ミスをするとゲーム終了」のルールもそのひとつだが、これはさらに、当時のアーケードの花形だったピンボール機にまでさかのぼることができる。

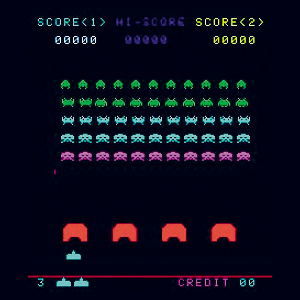

そうした歴史を踏まえ『スペースインベーダー』で特筆すべきは、まずミスの数えかたを「ミスするたびにプレイヤーが操るビーム砲が減る」、つまり“減算式”にしたこと。さらに画面下端に、そのビーム砲の“残り”と同じ数だけビーム砲そのものを並べて表示したことだ。『ブレイクアウト』では、ボールのサーブ回数を1、2、3……と数えていく加算式になっており、これはピンボールの流儀をそのまま採用したものだった。

※画面左下の表示がのちに言う「残機」。数字の「3」は、現在プレイヤーが操作しているビーム砲も含めた数になっている。

なお、ミスの回数を減算で数える手法は、タイトーが日本で『アクロバット』として発売した、米エキシディの『サーカス』が先行している。ただこちらは、あくまで数字で表示されるにとどまっていた。『スペースインベーダー』のビーム砲の画像の数で“残り”を示す明快さは、ピクトグラムや絵文字、あるいはアイコンの手法に通じるものだったと言える。

ところで少々余談になるが、『スペースインベーダー』のゲーム終了の条件には、「ビーム砲が全滅」のほかに「インベーダーがビーム砲と同じ高さに降りてくる(占領)」がある。これがゲーム時間を制限するタイマーの変形であることは、お気づきの方も少なくないだろう。このように『スペースインベーダー』には、ミスの回数に限らず、ゲームのルールを視覚的にわかりやすくする工夫がさまざまに凝らされていたわけだ。

さておきインベーダーブームによって、「既定の回数ミスをするとゲーム終了」はアーケードのビデオゲームの標準的なルールの座に収まった。加えて、プレイヤーが操るキャラクターの“残り”をアイコンで示す手法も広まっている。その影響力のほどを物語るユニークな例として挙げられるのが、本連載の「カンスト」の回でも取り上げた、セガが1979年秋に発売したドライブゲーム『モナコGP』だ。

アーケードのドライブゲームは時間制のものが大半で、当時はさらに、一定の得点を挙げるとご褒美として時間が延長される仕組みが標準的だった。ところが『モナコGP』は、最初は時間制で始まり、タイマーが0になった時点で2,000点以上なら、ミスの回数でゲーム終了が決まるルールに移行する。まずこの2,000点到達で、画面右上にプレイヤーが操るものと同じ車が1台表示され、4,000・6,000・8,000点でさらに1台ずつ追加。逆にクラッシュするたびにこの車が減り、使い切った状態でクラッシュするとゲーム終了というものだった。

この『モナコGP』のルールについて、業界紙の広告では「スコアが2,000点を越えていれば持車制プレイに変り【※】」とあり、筐体に設置された説明もこれを踏襲していた。「持(ち)車」は当時のセガが好んだ表現のようで、同作より先に発売されていた『ヘッドオン』の広告にも見受けられる。将棋の「持ち駒」やパチンコの「持ち玉」から意味あいが連想でき、比較的なじみやすかったと言えるだろう。シューティングゲームでも「持ち機」の形で、1980年代後期にもときおり見かける表現となった。

※「変り」は原文どおり。

ただし1980年代序盤まで、このようなルール説明の文章では、プレイヤーが操る機体を「ロケット」や「宇宙船」のようなもう少し具体的な名称で呼ぶのが定番だった。そもそも『スペースインベーダー』が、「1500点以上得点すると、ビーム砲が1門増えます」などと書いており、多くがそれにならった面もある。またこのように背景設定を盛り込んだ表現のほうが、プレイヤーの意欲をそそる効果が高いと期待されたからでもあるだろう。このため「残機」はもちろん、同様に現在シューティングゲームのルール説明でよく見かける「自機」【※】も、このころは見かける機会が限られていた。

※なお「自機」に関しては、ビデオゲームやゲーム機器に限定しなければ、航空・宇宙分野の論文などで古くから使われている。

すぐには広まらなかった「残機」

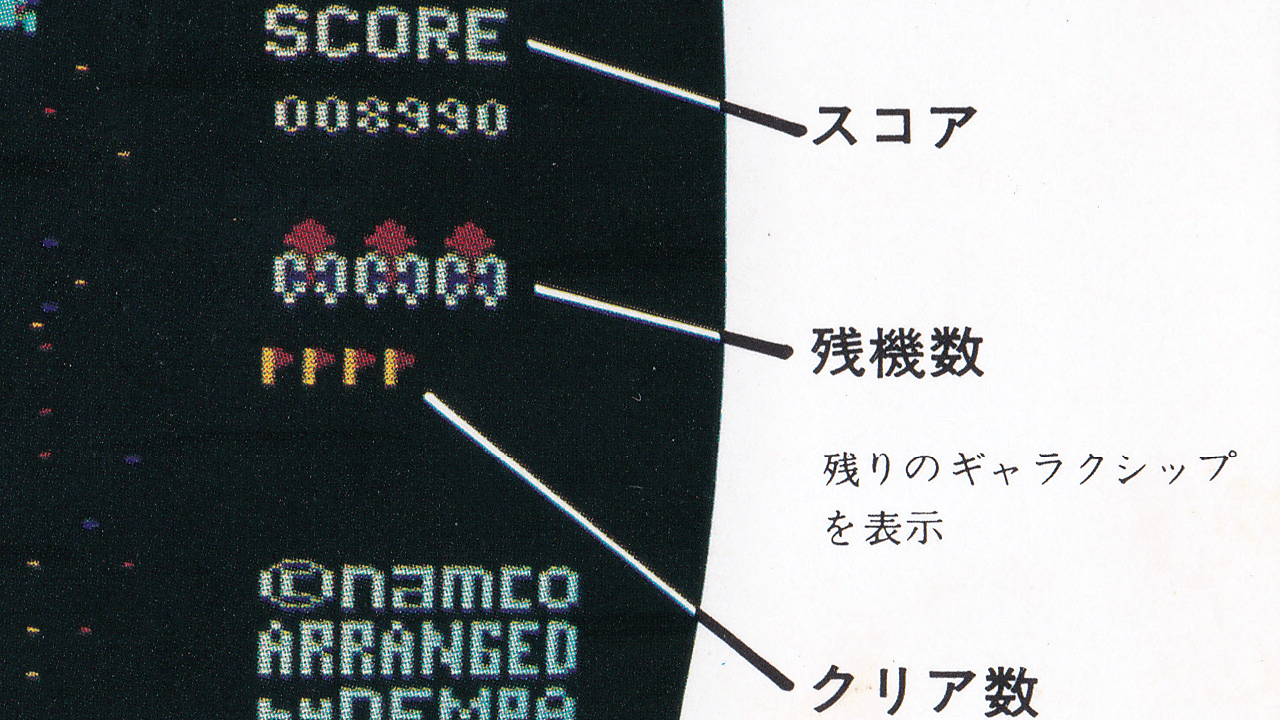

では、「残機」はいつごろ出てきた表現なのか? 筆者が調べた中で早かったのは、『モナコGP』とほぼ同時期の1979年秋に発表された、ナムコの『ギャラクシアン』だ。業者向けのカタログの裏面、画面表示の説明の中にはっきり「残機数 残りのギャラクシップを表示」と記載されている。「ギャラクシップ」はプレイヤーが操るロケットの名称で、「残りの○○(機体の名称)」という表現自体は、他のビデオゲームのルール説明でも見られたものだ。ただそれに加えて「残機数」なる言葉を掲げたのは、当時としては珍しかった。

もっとも先にも触れたとおり、この「残機(数)」という言葉を見かける機会は限られていた。同業他社にとっては「残りのギャラクシップ」のほうがわかりやすいうえにインパクトがあり、「残機数」は見出し以上の印象がなかったのかもしれない。また筐体のルール説明では、プレイヤーが操る機体は「スペースロケット」とだけ書かれていて、「ギャラクシップ」も「残機数」も記載がなかった。このため、プレイヤーの間でも「残機数」が知られることはまれだったと考えられる。

このことは、当時のパソコン雑誌からも裏付けられる。『ギャラクシアン』は『スペースインベーダー』などと同様、パソコン用の模倣作のプログラムがいくつも雑誌で発表され、あるいは市販された。とくにこれが盛り上がったのが、パソコン雑誌の草分け『I/O』だ。同誌に1982年末までに掲載された記事を筆者が確認した範囲では、「残機」や「残機数」が使われた例は見あたらない。これは他社作品の模倣も含む、ほかのシューティングゲームの記事でも同様だった。

アーケードゲーム業界でも、パソコンゲームの世界でも「残機」が目立っていなかったとすると、残るは玩具業界を席巻していた電子ゲームだ。そこで1982年ごろまでの、これら電子ゲーム機のルールや画面の説明文について調べたところ、「残数」・「残り数」・「予備砲台」などの事例は確認できた。しかし「残機数」は、ありそうなわりに意外と見あたらない。

これにはいくつか理由がある。電子ゲーム機には、任天堂の「ゲーム&ウオッチ」をはじめ、ミスの回数を加算式で数えるものが比較的多かったのもそのひとつ。そしてさらに無視できないのは、電子ゲームはアーケードのビデオゲームに比べ、プレイヤーが人間や擬人化されたキャラクターを操作するものが多かった点だ。

当時の電子ゲーム機は、ドット単位で表示するブラウン管のビデオゲームに比べ、動きの表現はおおざっぱにならざるを得なかった。反面、表示する図形ひとつひとつの自由度と精細度は高く、とくにキャラクターのポーズや表情を丁寧に描き込めるのは同時期のビデオゲームにはない利点だった。

これがフルに活用されたのが、任天堂の「ゲーム&ウオッチ」が得意としたコミカルな内容のもの、あるいは漫画・アニメのタイアップものやスポーツものだ。その一方、メカ的な機体を操作するシューティングゲームは、インベーダーブーム直後には盛り上がりを見せたとはいえ、タイトル数では少数派だった。

もちろん電子ゲームで、アーケードタイプのシューティングゲームの人気がなかったわけではない。トミーがコナミの許諾を受けて発売した『スクランブル』や、バンダイの『FLモビルスーツガンダム』などの大ヒット作もある。ただ説明書や箱を制作する立場から見れば、ゲーム内容を問わない「残数」や「残り数」にまとめてしまうほうが話が早かったのではないだろうか。

決定打はやはり『ゼビウス』のあの“伝説の同人誌”!?

この状況が大きく変化したのは、1983年のことだ。まずこのころから、業者向けのカタログを集めるようなかなりコアな層のビデオゲームマニアたちが、次第に横のつながりを獲得していった。

この年の初め、アーケードゲームから遊園地、電子ゲームやパソコンゲームまでをカバーした情報誌『アミューズメントライフ』が創刊。プレイヤー向けの業務用ビデオゲーム雑誌の草分けとなった。またほぼ同時期にナムコが、系列のゲームセンターで広報誌『NG』の配布を開始。創刊号の表紙は、同社の最新作『ゼビウス』でプレイヤーが操る戦闘機「ソルバルウ」のイラストだった。春には、パソコン中心のホビー科学雑誌だった『ログイン』が月刊化され、パソコン以外も含めたゲーム情報を大きく拡充してゆくことになる。

これらの誌面で、勃興期にあったアーケードマニアたちのサークル活動や、彼らが手がけた同人誌が紹介された。サークルの輪が広がり、また同人誌がやり取りされる過程で、業界向けの資料や関係者の発言に使われる用語・言い回しが伝わっていったと考えられる。

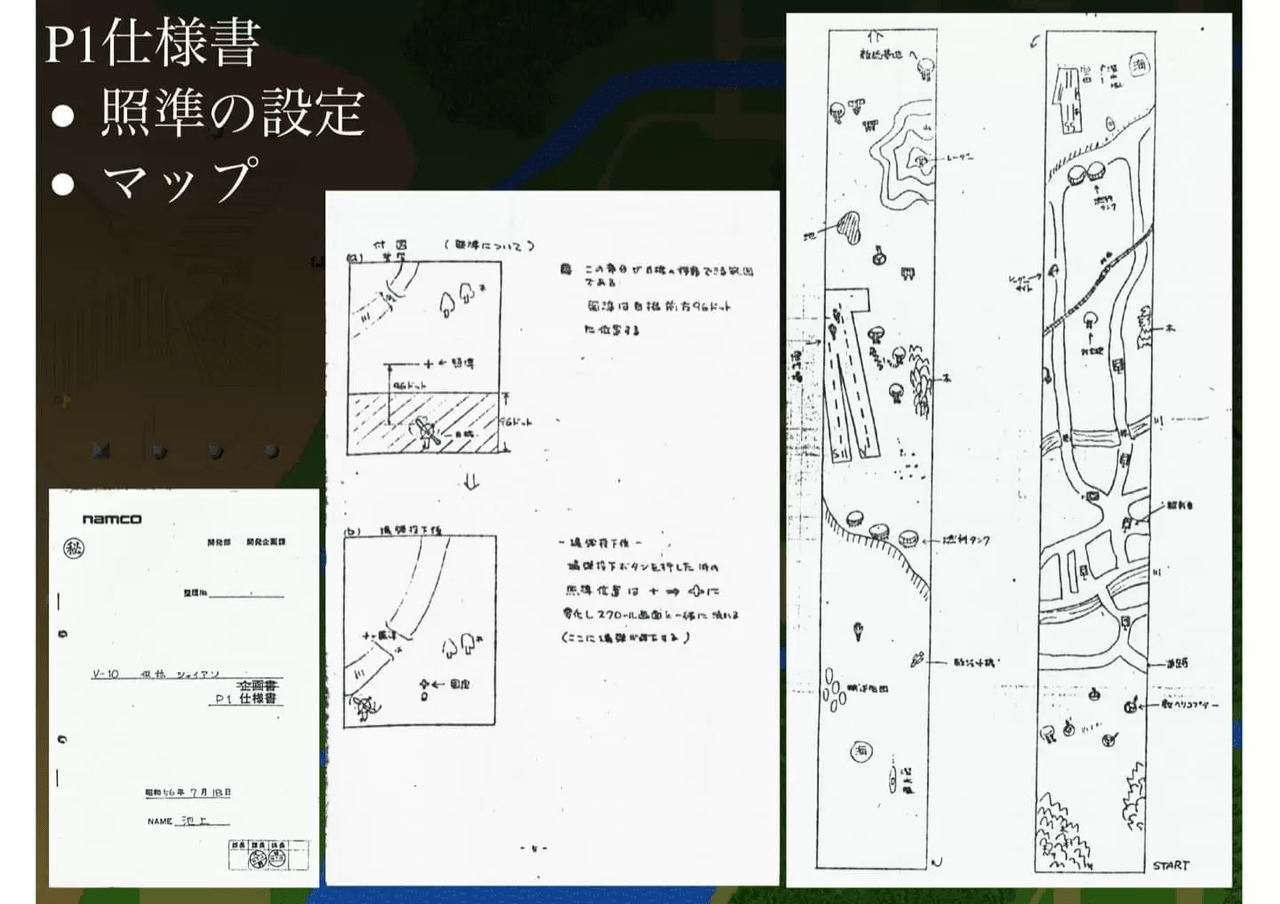

先に触れた「自機」も、ビデオゲーム用語として目立ちだしたのはこのころからのようだ。ナムコで1981年夏に書かれた、『ゼビウス』の前身にあたる『シャイアン』の仕様書の中で、プレイヤーが操るヘリコプターを「自機」と称しているのが確認できる。その後タイトルが『ゼビウス』に改められてから作られた仕様書では、「自機」がほぼ「マイシップ」に置き換えられ、製品版のカタログにも「マイシップ」が使われた。

※上記画像の中央のページに「この部分が自機の移動できる範囲である」などの記述がある

つまり当時、ナムコの開発部署内では「自機」が日常的に使われており、その“対外的な”言い換えが「マイシップ」だったのだろう。『アミューズメントライフ』誌上に掲載された『ゼビウス』開発記にも「自機ソル・バルウ」との記述があり、その後は同誌の他の記事中でも「自機」を見かけるようになる。

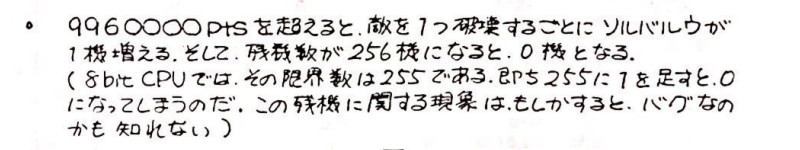

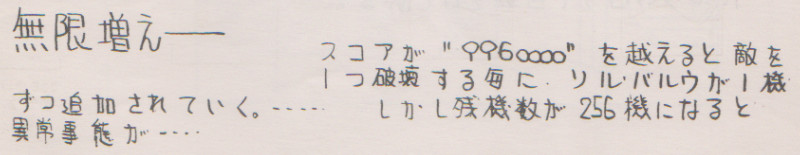

一方「残機数」については『ギャラクシアン』のほか、ナムコが1981年に発表した『ギャラガ』と『ボスコニアン』の2作品のカタログでも使われていた。そして決定的だったのは、本連載の「カンスト」の回でも触れた『10000000点への解法』。『ゼビウス1000万点への解法』・『ゼビ本』などとも呼ばれた、大堀康祐・中金直彦両氏による『ゼビウス』の攻略同人誌だ。その中で、「無限増え」について以下のように説明されている。

無限増え── スコアが“9960000”を越えると敵を1つ破壊する毎に、ソル・バルウが1機ずつ追加されていく。……しかし残機数が256機になると異常事態が……

この同人誌は、のちの“ポケモンの生みの親”田尻智氏のサークル「ゲームフリーク」が再編集して刊行し、さらに広く出回ることになる。文章はかなり改められているが、そちらでも「残機数が256機になると、0機となる」と、やはり「残機数」が使われていることには変わりない。アーケードマニア垂涎の的となった『ゼビ本』の、しかも相当な達人しか到達しえない「無限増え」の説明は、脳裏に焼きつくほどのインパクトがあったはずだ。当然そこに使われた「残機数」という表現も、彼らマニアの心の深層に刻み込まれたに違いない。