昨今では、クラシックな技法や美学のリバイバルが流行している。この潮流はビデオゲームにおいても顕著であり、あえて古典的なスタイルやビジュアルを駆使する作品はひとつのトレンドとして親しまれている。

Wonderland KazakiriのHonda Kiyoshi氏がひとりで手がけるゲーム『CASSETE BOY』は、そんなリバイバル系作品群が持つ懐古的な印象を“あえて”裏切り、さらには「存在を操作する」というユニークなパズルと共に提示する、フレッシュな作品になっていた。

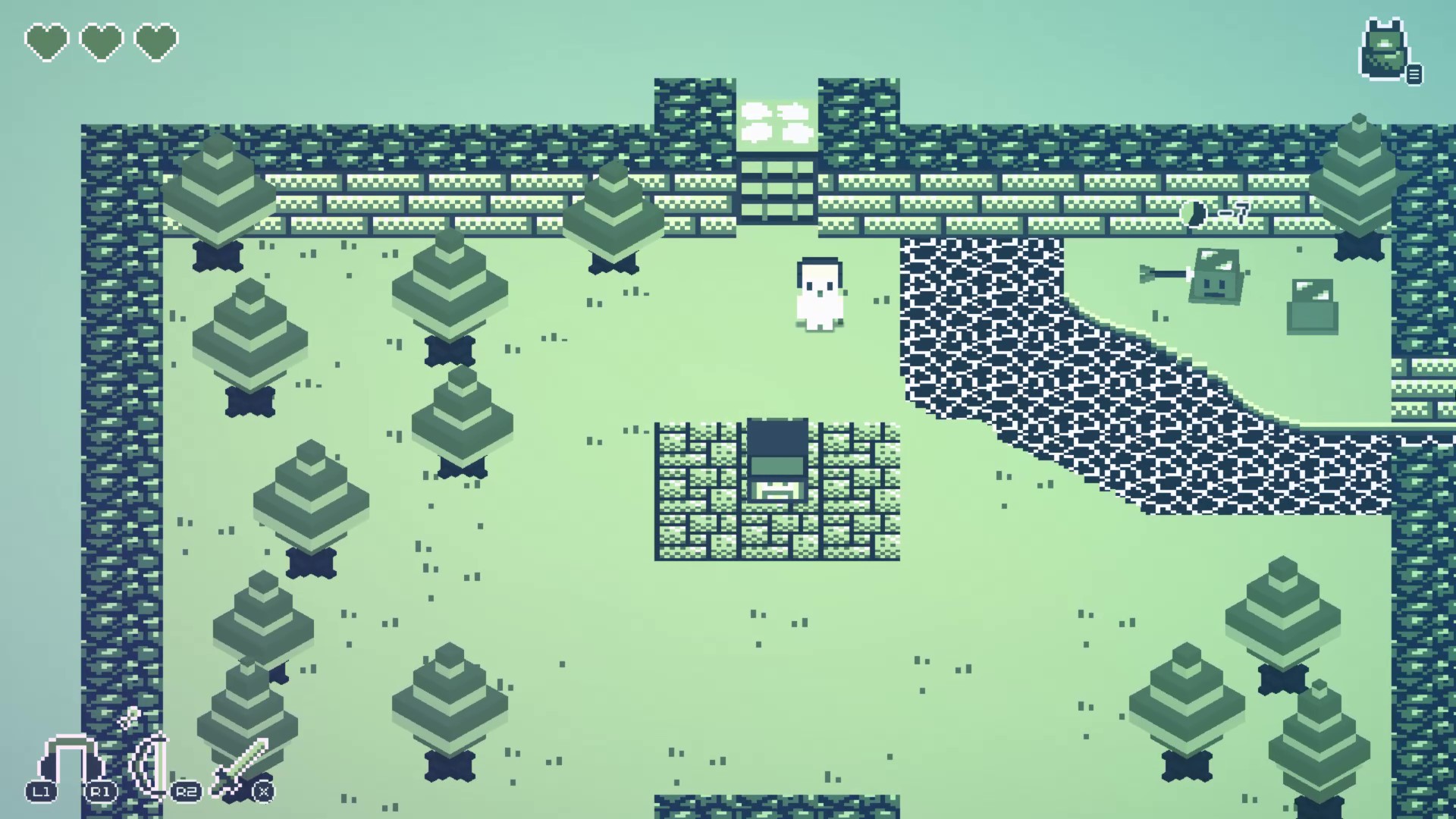

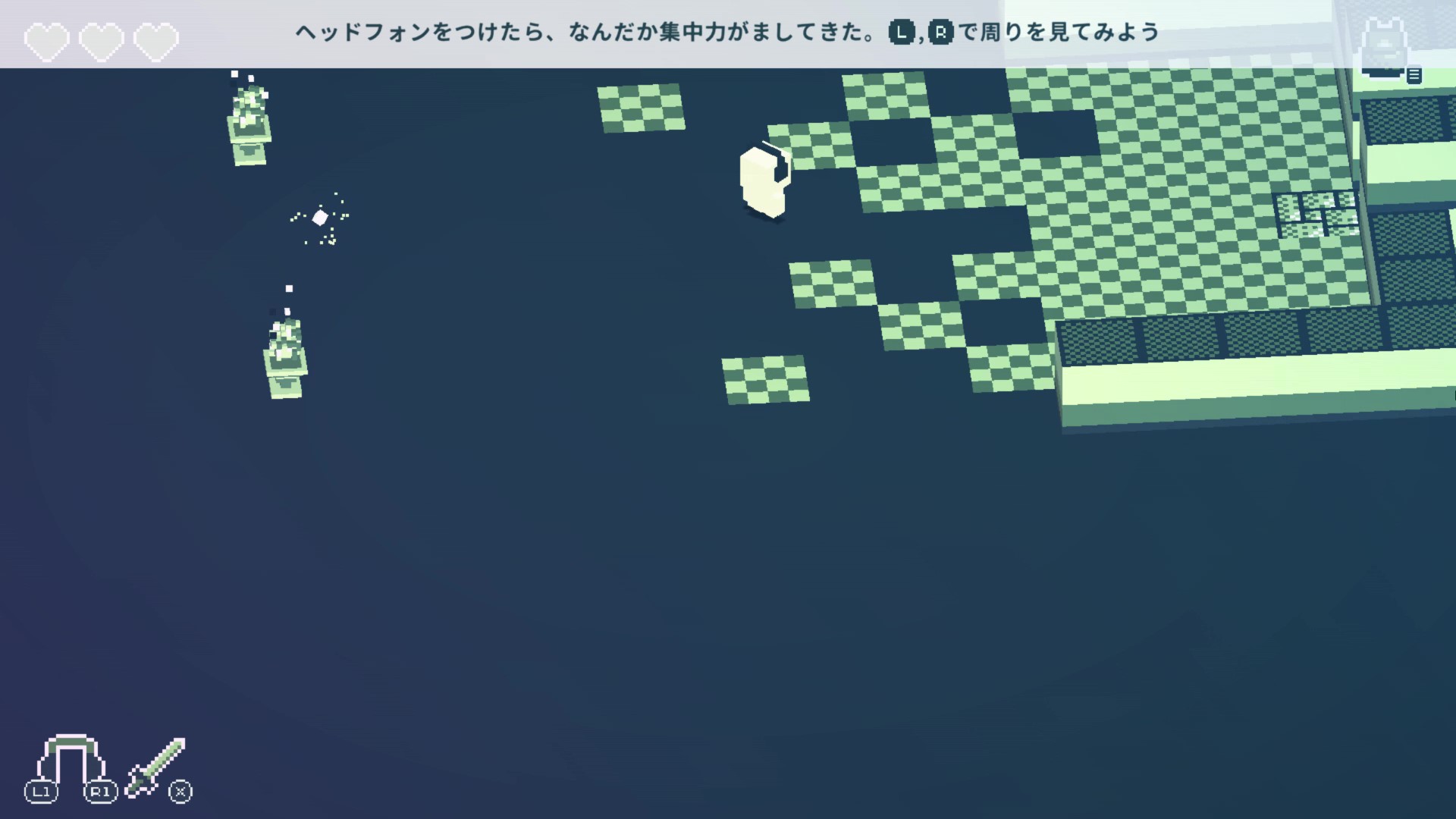

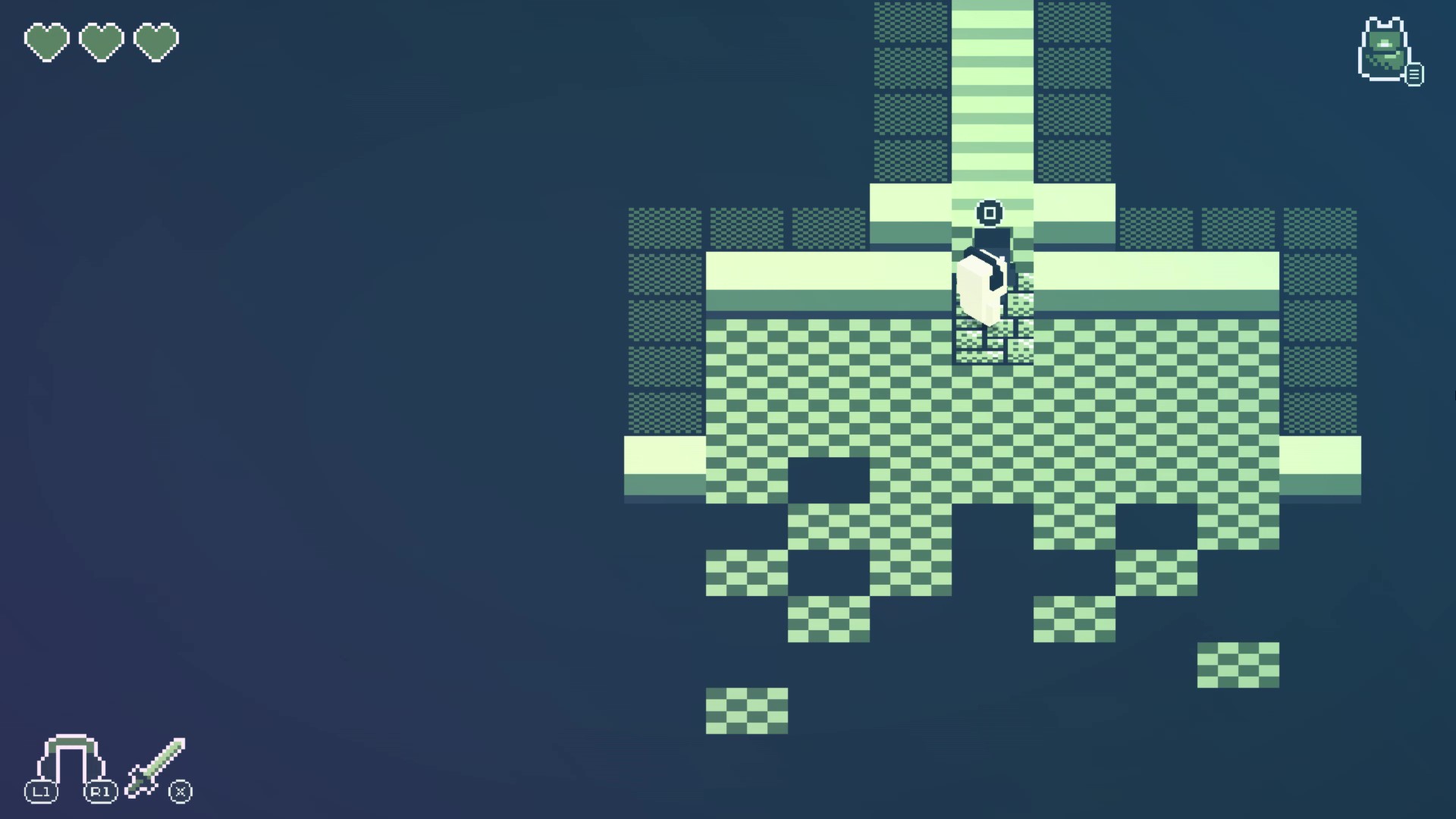

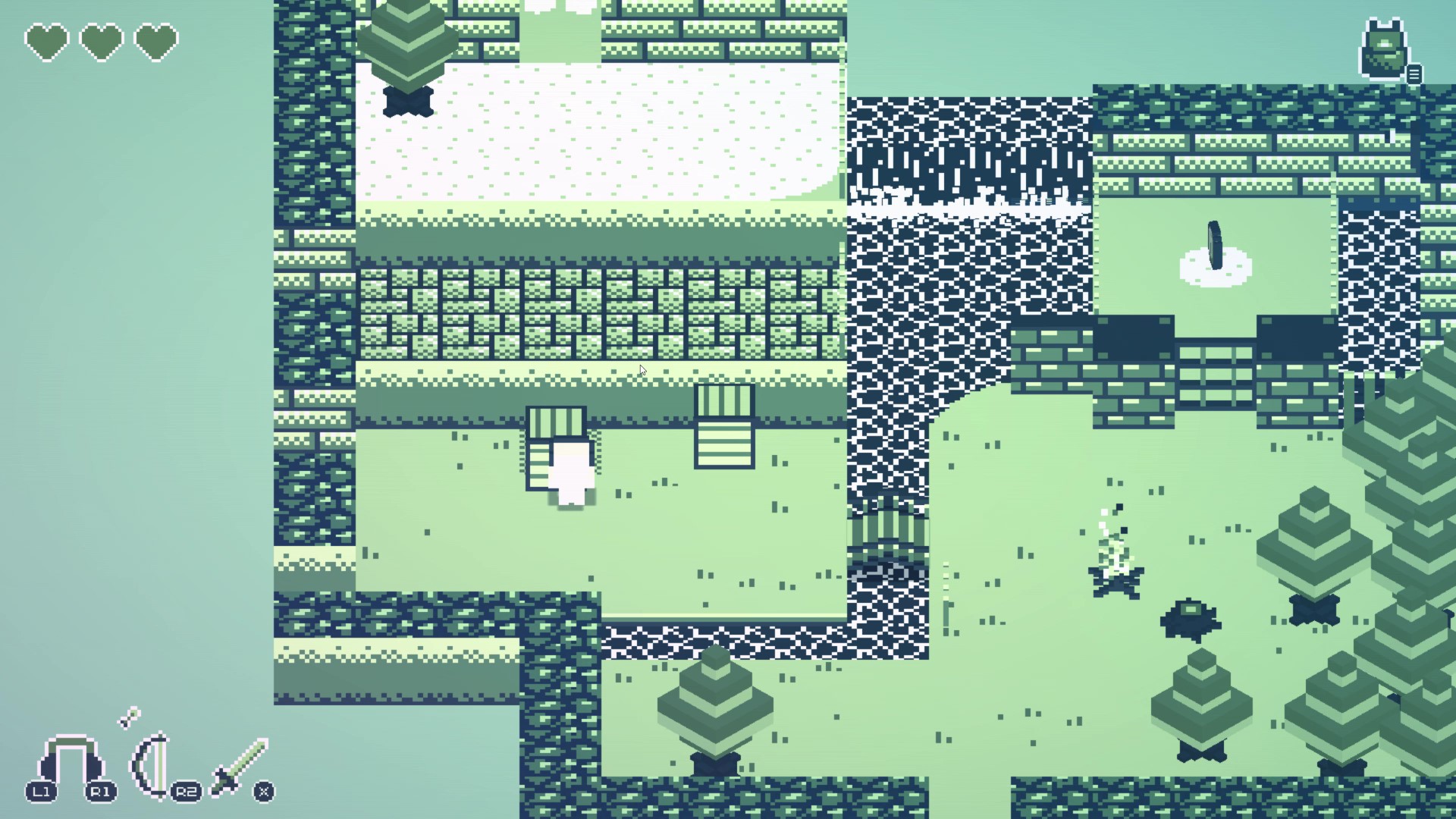

いわゆる「ゲームボーイ」風ビジュアルで、俯瞰視点のオールドスクールな2Dアクションゲーム……かと思えば、本作ではグイングインと視点が3Dに回転する。また、画面が回転するものの、ピクセルアートらしさはどの角度、アニメーションにおいても損なわれていない。古典的な技法を現代の技術で見事に拡張したスタイルに仕上がっていた。

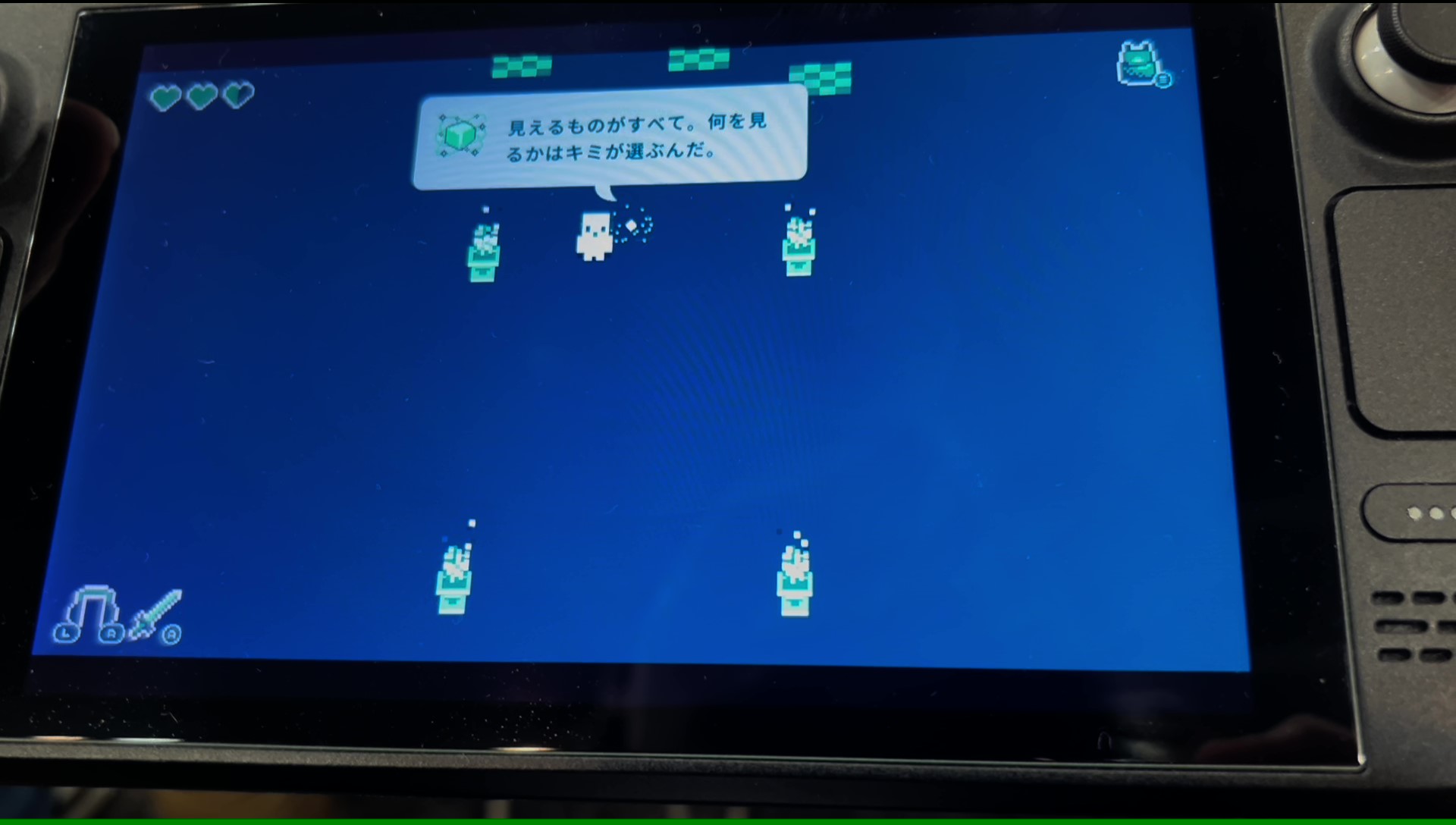

そして、3Dの視点を活用することで「見えないオブジェクトは存在しない」ユニークなギミックも搭載。「ゲームボーイ」風のミニマルな画面の情報を活かした“モダンなパズル”も楽しめる。

このたび、秋葉原で実施されたイベント「TOKYO SANDBOX」にて『CASSETE BOY』を試遊し、開発者にお話を伺う機会も得た。本記事では開発者から聞くことができた本作のバックグラウンドを踏まえて、実際にプレイした印象をお届けする。

『CASSETTE BOY』は2024年内にPC(Steam)版が発売される予定であり、Nintendo Switch、PS5向けにも展開される予定だ。

文・取材/りつこ

ゲームボーイ風の2D……じゃない。ゲームボーイ感はそのままに、グイングインと視点が動く『CASSETTE BOY』

『CASSETTE BOY』は、妖精のような存在に導かれた主人公として、滅亡の危機に瀕した世界を冒険する俯瞰視点のアクションRPGだ。ゲームプレイはマップを探索し、ライフを失わないように注意しながらモンスター、ボスなどと戦うこと、行く手を阻むパズルを時ながら侵攻する形式となっている。

詳細は後述するが、作中では「見ていないときに存在はなくなる」世界が描かれる。この要素を活用したパズルも、本作の大きなみどころのひとつと言える。

本作のビジュアルは「ゲームボーイ風」のアートワークに仕上がっており、一見「俯瞰視点の2Dアクションゲーム」であることからも、懐かしの雰囲気を楽しめる作品であるように見える。

しかし、ゲームを進めてアイテム「ヘッドホン」を獲得すると、2Dのピクセルアートかのように見えていたマップがゴリゴリに回転し始める。前述のとおり視点を回転させたところで「ゲームボーイ」時代のピクセルアート風ビジュアルが破綻することはなく、「懐かしさ」だけに留まらない、現代だからこそ可能な映像をゲームプレイから堪能できるのだ。

レトロブームといった潮流や、それに伴う先入観を粋に裏切られる体験を、ぜひ実際にプレイして味わって頂きたい。

なお、開発者であるHonda Kiyoshi氏にお話を伺ったところ、このビジュアルは3DCGを「ピクセルアート風」に描画する複数の工夫を経て実現しており、アクションなどは物理演算を活用し表現されている。

たとえば、作中ではキャラクターのアニメーションなどにおいて、カクカクとした挙動が再現されている。この仕様は動作を構成する各ポーズのモデルを用意し、動作にあわせてポーズが切り替わることで実現しているという。

こういった取組みやピクセルアートのテクスチャ―、シェーダーなどの表現を併用することで「かつてのピクセルアート感」と3DCGを駆使した立体的な動作/ビジュアルが共存しているかたちだ。

見えないものは存在しない。量子力学の影響を受けた「シュレディンガーシステム」

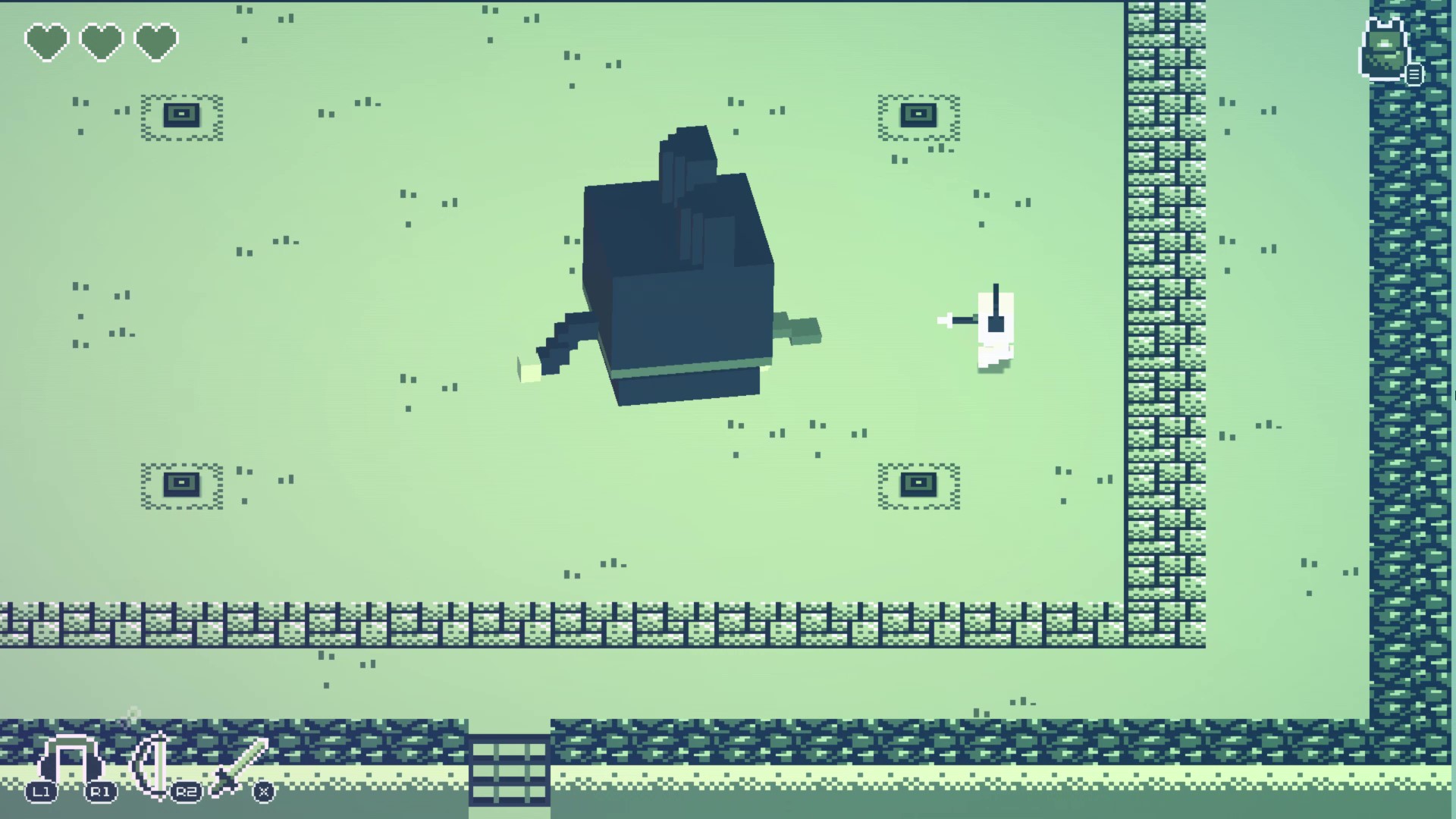

上述したビジュアルを存分に活かしたシステムが、本作の目玉「シュレディンガーシステム」だ。

本システムは、カメラを回転させた際にオブジェクトの死角に存在するステージギミックなどを無視したり、存在しないものとして扱えるシステムである。

たとえば、自身が通り抜けたい通路にNPCが存在していたら、行く手を阻むNPCをカメラの回転で死角に追いやることでスルーすることができる。また、プレイヤーが乗っている間のみ「扉が開く」ボタンが存在すれば、プレイヤーが乗ったまま「ボタンを死角に追いやる」ことで、ボタンが存在しない世界として扉を通り抜けることができる。

こういったプレイヤーの視覚がそのままゲーム内の世界に影響を及ぼしてしまう体験は、騙し絵のような不可思議さを与えてくれる。同時にパズルとしても新鮮であり、本作ならではの体験として楽しめるだろう。

ストアページでは「私が見てないときに月はないというのか?」というアルベルト・アインシュタインが言ったとされる言葉を引用しシステムが紹介されており、ゲームの冒頭でも「月が存在しなくなった」ことを妖精に告げられ物語が幕を開ける。システム自体が量子力学をヒントにしているようだ。

本システムは、前項で紹介したアートワークとも相性がよいように感じられた。

というのも、ピクセルアートは像そのものの写実性以上に、記号としてオブジェクトの存在を象徴する要素が強い。そして、非常にシンプルであってもオブジェクトごとの輪郭や大きさ、位置などを認識し易い。

いっぽう、フォトリアルであったり、写実性が高かったりした場合は、シュレディンガーシステム自体がプレイヤーにとって利用しづらく、分かりづらい要素になっていたのではないかと想像される。

つまり、画面内の情報が記号的に整理されているからこそ、オブジェクトが存在すること、消滅したことを明確にプレイヤーに伝えてくれるのではないだろうか。

そして、そもそも「2Dの俯瞰視点」をそのまま回転できてしまうことも“魔法”のような驚きをプレイヤーに与える。ハッと驚かされる操作を通じて「存在」をコントロールしていく点も、「シュレディンガーシステム」の楽しさ/美しさを大いに高めていると言えるだろう。

伝統的なRPGの旨味もアリ。クスっと笑える演出に、適度に歯ごたえのあるボス戦も

いっぽう、本作にはパズル要素だけでなく、しっかりと戦闘も楽しめる。

戦闘は剣や弓など、道中で手に入れたアイテムを駆使して戦うスタイルとなっており、ライフはハート3つ分。敵の攻撃を回避しながらダメージを与えて、敵のライフをゼロにすれば敵を倒せる形式だ。

パズル要素も用意されていることから『ゼルダの伝説』シリーズなども彷彿とさせるが、Honda Kiyoshi氏に実際にお話を伺ったところT&E SOFTが1984年に発売したゲーム『ハイドライド』から影響を受けているという。

ゲームを進めてボス戦に挑むと、シンプルながら気を抜けば普通に敗北してしまう緊張感のあるバランスに仕上がっていた。プレイさせて頂いたのはゲームの序盤であるため、正式版ではより歯ごたえのあるバトルにも期待できるだろう。

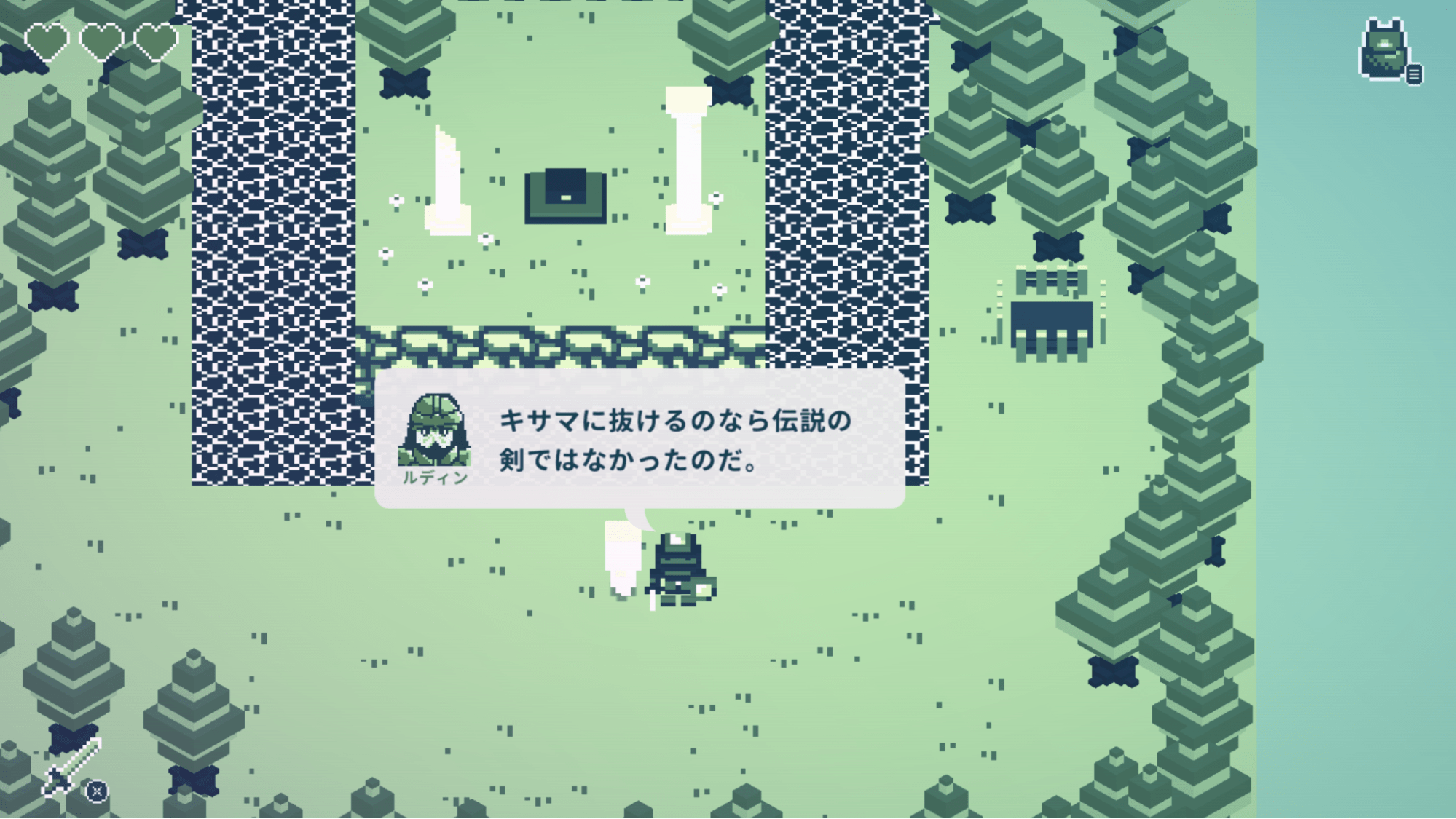

また、本作には街に暮らすNPCなども登場し、彼らとのちょっとした会話も楽しめる。

たとえば、本作の冒頭で突き立てられた剣を入手する際、「我こそが選ばれし勇者であり、伝説の剣は選ばれた自分だけが抜き取れる」といった発言をする男性が登場する。その剣は主人公がサクッと入手できるのだが、入手後に男性に話しかけると「お前が抜けたなら、その剣は伝説の剣じゃなかった」といった台詞を吐く。

こういったコミカルなフレーバー要素も多分に用意されており、マップをぶらぶらと探索する楽しさも高められていた。

これらはRPGおよびアクションRPGにおける伝統的な要素であり、アートワークと相まって古典的な作品のエッセンスを引き継いでいる。

本作はただ過去の作品を反復するのではなく、これまでの技法を引き継いで拡張する「リバイバル」としての美しいスタンスを有した作品だ。そして同時に、過去の作品をリスペクトする要素もしっかりと携えている。結果としてレトロな作品を愛している方や、新たな表現を求めている方の双方が楽しめる作品となっているだろう。

イベントではNintendo Switchのビルドも公開されており、実際に試遊をすることができた。また、開発者であるHonda Kiyoshi氏としてもダンジョンRPG『ダンジョンに捧ぐ墓標』、『BQM ブロッククエスト・メーカー』といった過去作が家庭用ゲーム機でも展開されていることから、家庭用ゲーム機へ移植する自信、ノウハウもあると語っていた。

なお、筆者がプレイしたビルドと同様の体験版は、Steamストアページにて体験版として公開中だ。興味がある方はぜひウィッシュリストに登録し、体験版で「存在の有無」を操作する不思議な冒険に繰り出そう。