NPO法人IGDA日本SIG-Growthは、インディーゲームの話題を中心としたセミナー「国境を越え、業界を越える。越境するゲームビジネスの未来」を東京中央区にあるVIPO内ホールで開催した。

今回は、国・業界の「越境」をテーマにしたセミナーとなっており、日本のゲーム開発者や関係者が海外への感心を高めるとともに、日本と海外のゲーム業界関係者の関係強化を目的に実施されている。

セミナーでは、メインの講演に加えて多数のゲストを招いて行われたふたつのパネルディスカッションも実施。いずれのテーマもインディーゲーム開発者のみならず、興味深いテーマが取り扱われていた。

こちらの記事ではその中から、SIG-Growth正世話人でルーディムスの佐藤翔氏とSIG-Growth副世話人でアニュラスの細越啓寛氏による講演「ゲームイベントの現状と今後」と、TECOPARKの三宅俊輔氏、ところにょり氏、Nagai Industriesのドミトリ氏が登壇したパネルディスカッション「ゲーム開発者パネル、国内と海外の対話」の模様を一部抜粋してご紹介していく。

インディーゲームのイベントで重要なのは「コミュニケーション」?

今回のイベントで最初に行われた講演の「ゲームイベントの現状と今後」では、アニュラスの細越啓寛氏が、自身の経験談から国内各地で行われているインディーゲームイベントについての動向などが紹介された。

元々は『リーグ・オブ・レジェンド』でプロゲーマーとして活躍し、YouTubeの登録者は50万人を突破。その後、アニュラスを設立して小規模なインディーゲームのパブリッシングや中国マーケティングなどを専門とする事業を展開しているという細越氏。

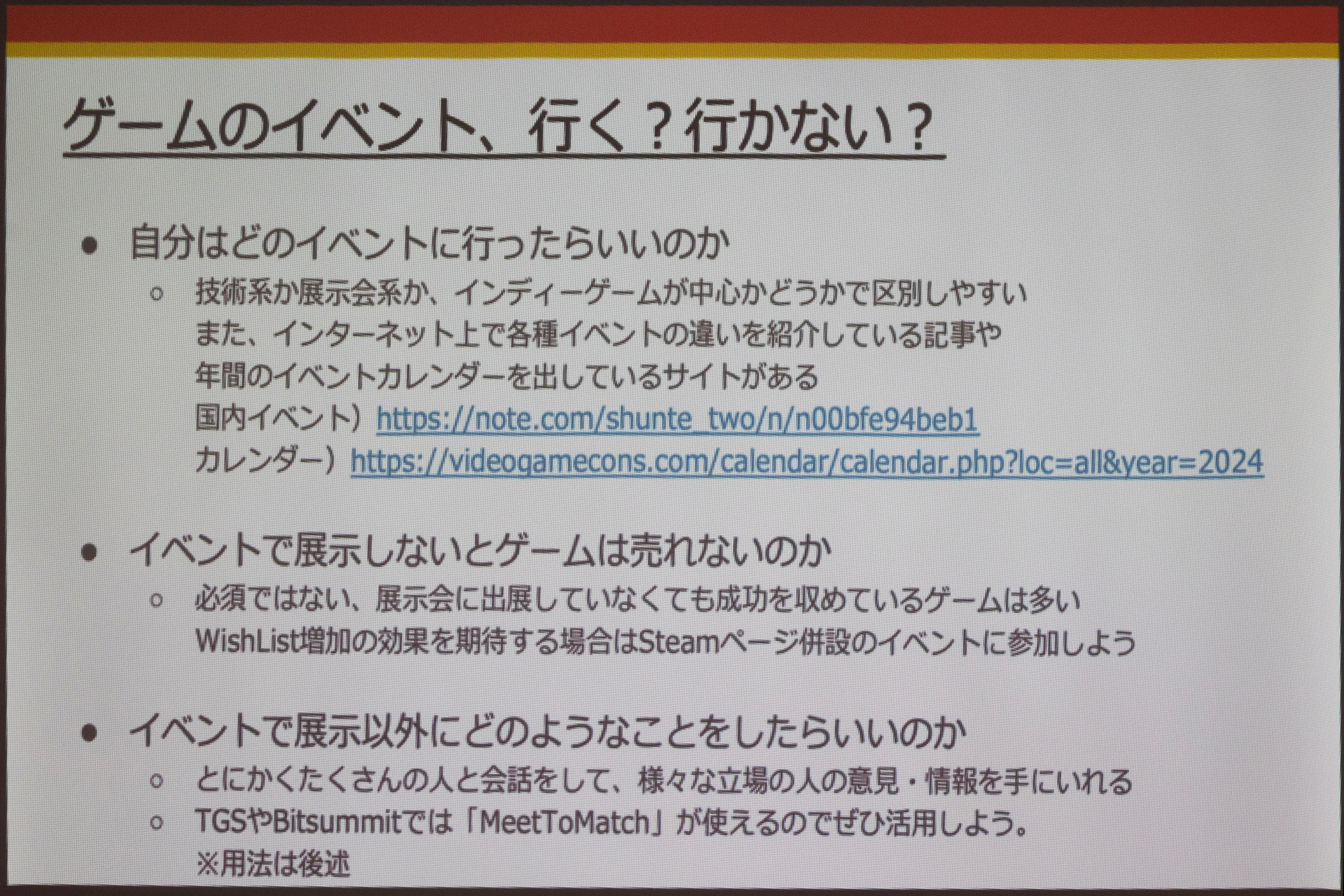

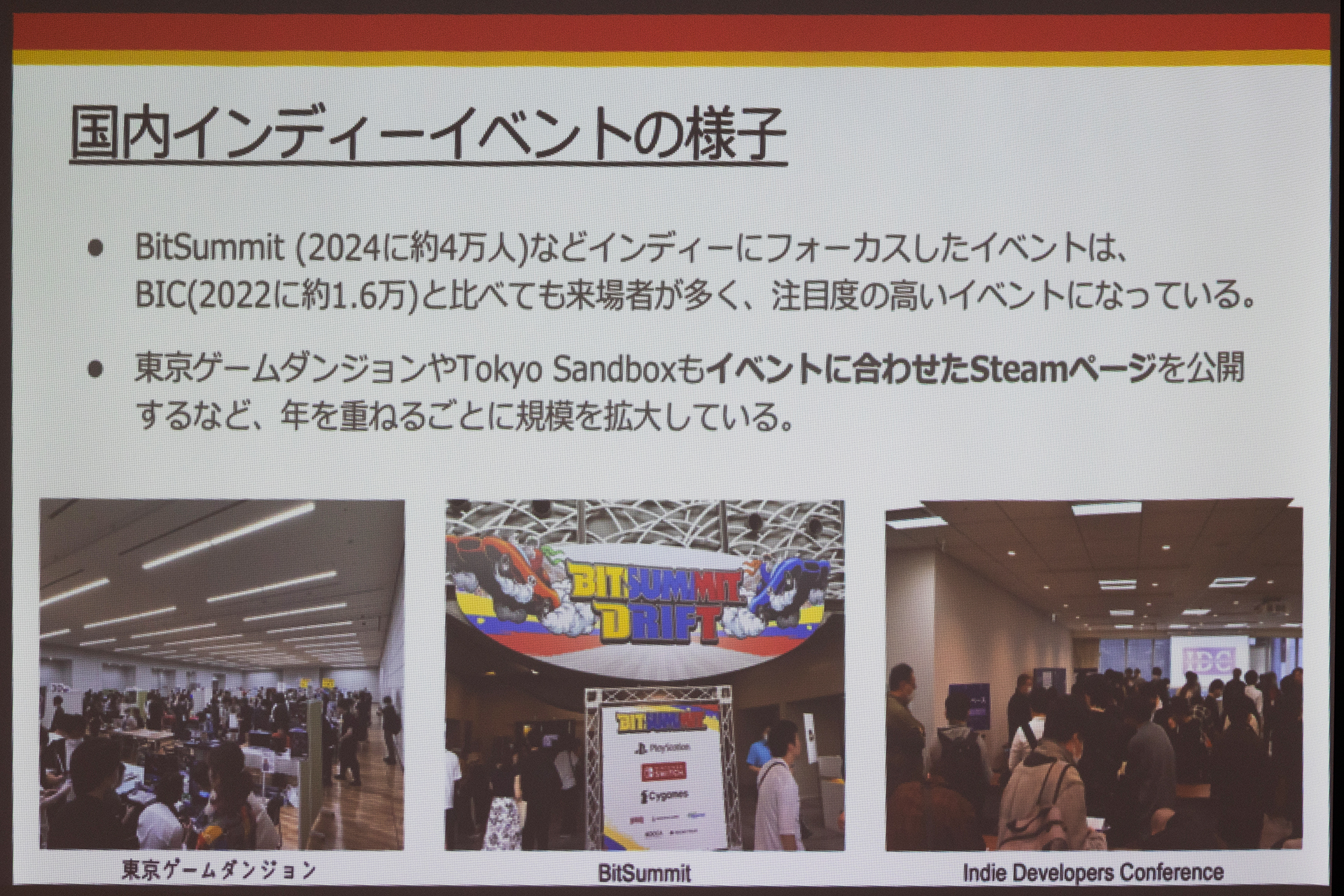

インディーゲームのイベントはTOKYO INDIE GAMES SUMMITや東京ゲームダンジョン、BitSummit、TOKYO SANDBOXなど、多数開催されている。そうした中で、技術系・展示会系・インディーゲーム中心など、自分の目的に合っているものを探すことがイベントを選ぶ指標になると紹介した。

「ゲームの知名度を上げたい」ということを目的にこうしたイベントに参加している人もいるが、Steamの売上げ上位を見るとこういったイベントにはあまり出展されていないゲームが入っていることもあり、実はそれほどマストな条件ではないとのこと。他の開発者が展示しているからといって、焦って出展する必要はないそうだ。

「売上に繋がるイベントに参加したい」ならば、東京ゲームダンジョンやTOKYO SANDBOXなどの“Steamのページが併設される”というのは大きな強みだろう。参加価格も低価格なので、制作したゲームをお手頃に宣伝することができる。

ゲームイベントでは展示以外にも、異なる国のゲーム開発者などさまざまな人と話すのが大事だと細越氏は語る。多くの人と会話することで、異なる立場や国の人々の意見や情報を手に入れることができるのだ。

日本であまり多く開催されていないものの、gamescomやBIC、ChinaJoyなどでは展示会と併設して大型の技術カンファレンスが開催されている。なお、日本の特徴として2~3ヵ月に1回ぐらいの高頻度でイベントが開催されている点が挙げられた。

国内のゲームイベントに参加してできるのは「展示」だけじゃない。フィードバックをもらって、商談もできちゃうらしい

国内ゲームベントに行って出来ることは「ゲームを展示する」、「来場者とコミュニケーションを取る」、「ビジネスマッチングツールを使って商談をする」の3つだ。「ゲームを展示する」ということは、単にゲームの知名度を上げるということだけではない。何かしらゲームを開発していないと展示はできないため、締め切りとしての役割も果たしてくれるのだ。

「来場者とコミュニケーションを取る」ことができるのも大きな魅力だろう。コストと時間がかかるゲームのフィードバックを、イベントなら1日や2日で多くの人からもらうことができる。これはベットでフィードバックを依頼するコストの節約にもなるのである。

さらに、ビジネスマッチングツールを使えば、カジュアルなものから情報交換まで様々な人たちと話ができる。

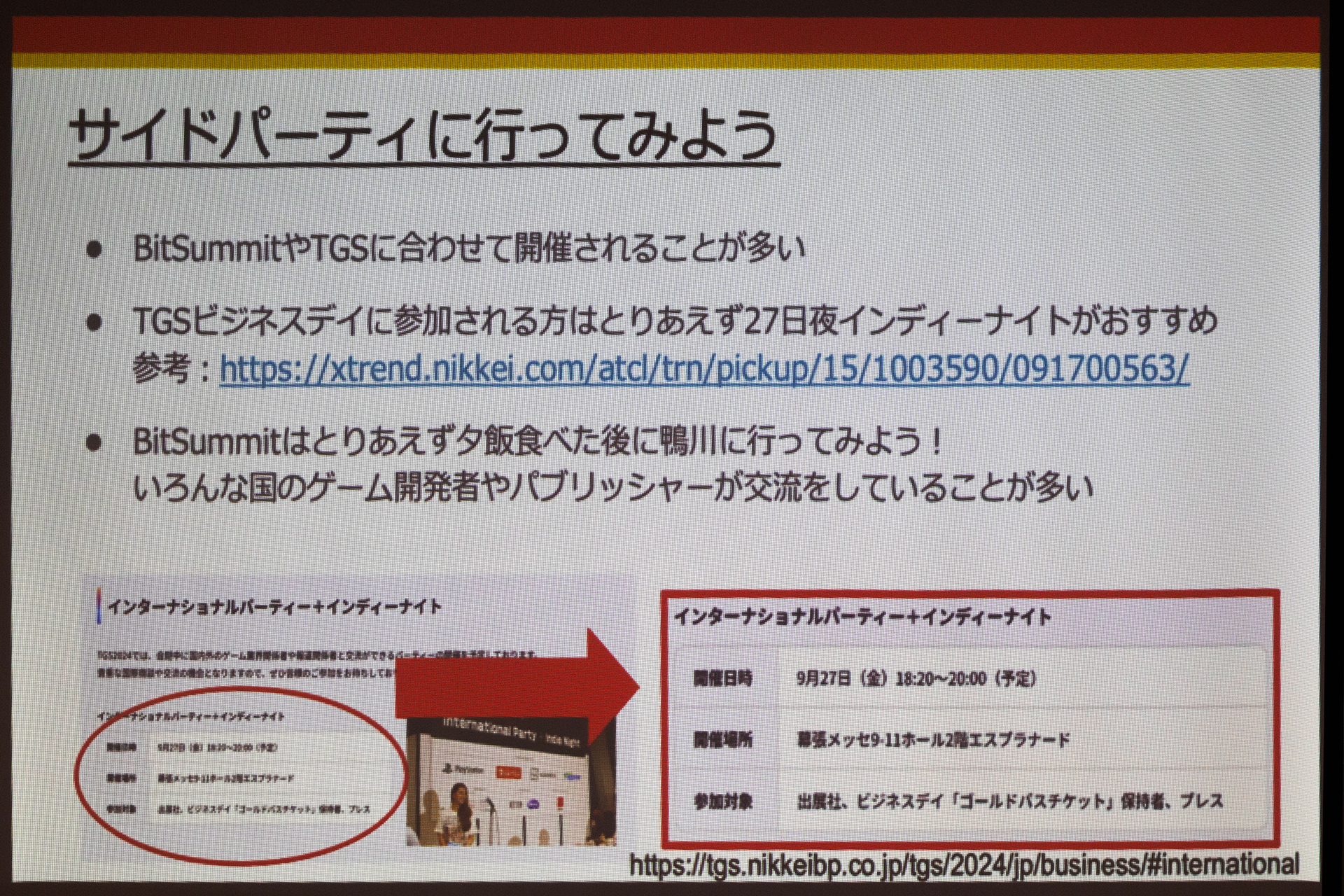

東京ゲームショウやBitSummitといった大きなゲームイベントでは、開催期間中に毎晩のようにサイドパーティが行われている。こうしたパーティに参加することでも情報交換ができ、貴重な情報交換の場として利用することができるのである。また、いろいろな人と名刺や連絡先を交換し、困ったときなどにメールなどで助け合うこともできる「横のつながり」も作ることができる。

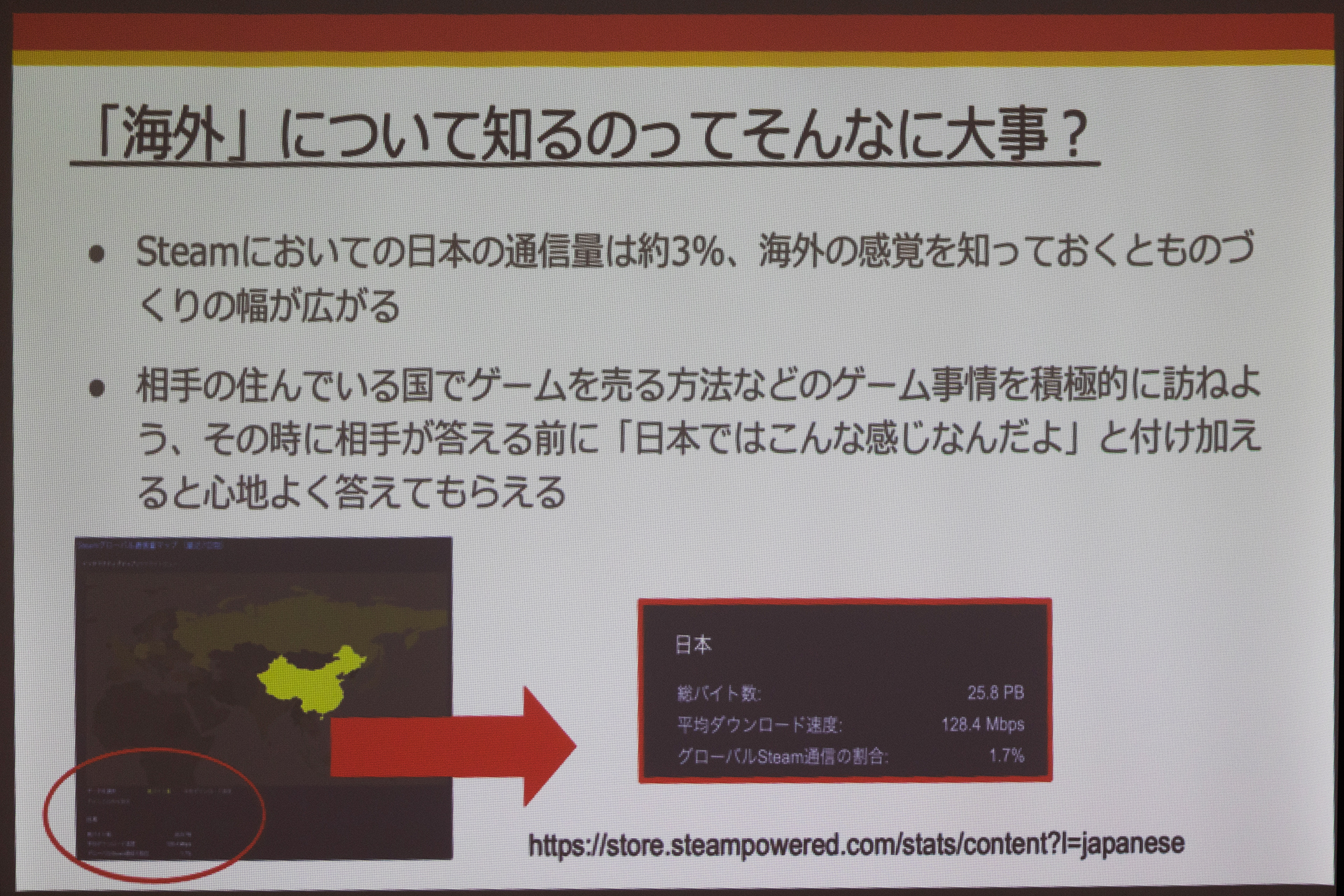

ちなみに、「Steamで日本シェアがどれぐらいを占めているのか」を示す指標のひとつ・グローバル通信量も見てみよう。日本でのグローバル通信料は、日や時間帯によっても異なるものの3パーセントほど。この数字からもわかるように、日本はSteamではメジャーな国ではない。つまり、冒頭でも述べたとおり他の国のことも知っておいた方がよいだろう。

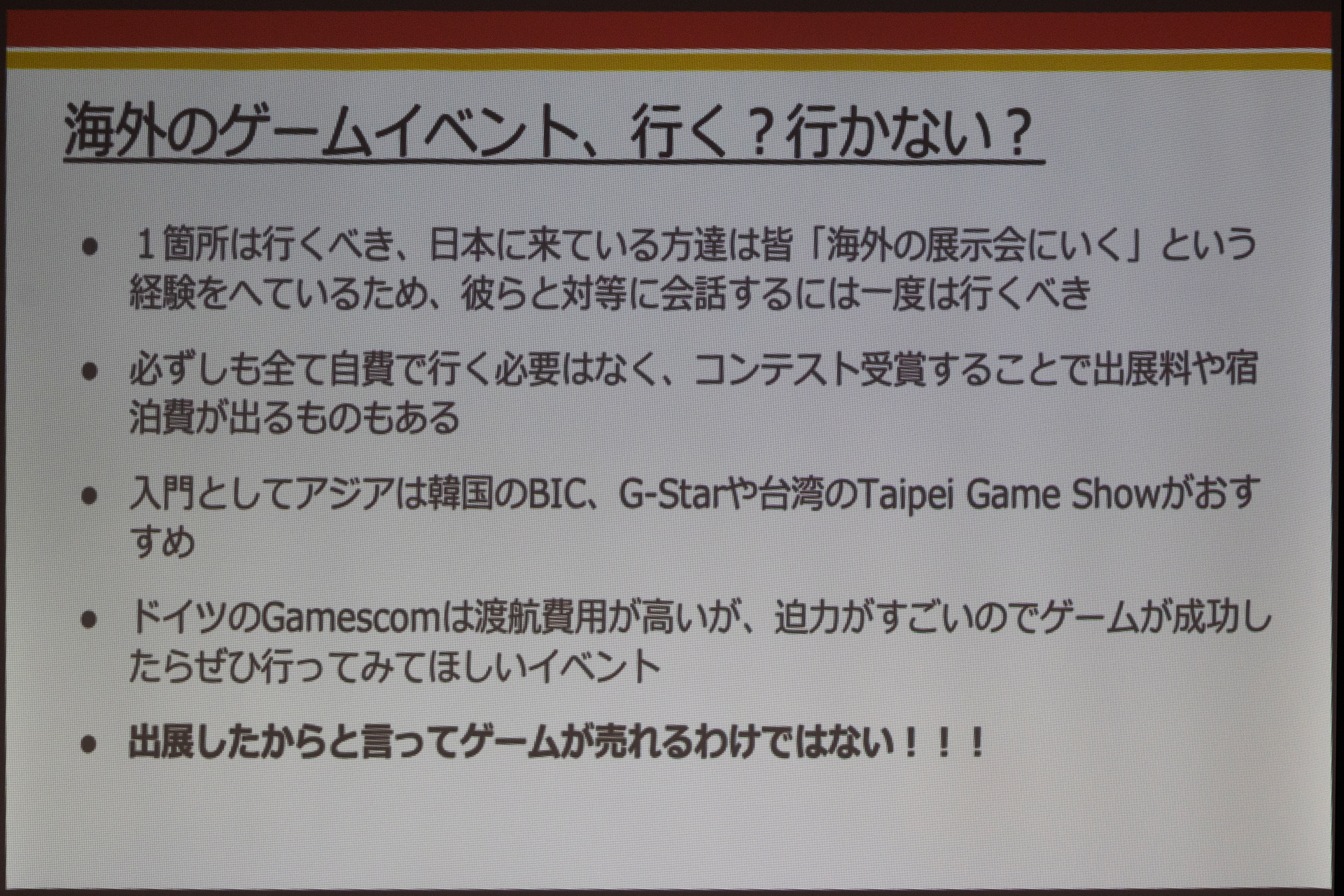

日本でもインディーゲームの情報が多く入ってくるようになってきたことで、海外のゲームイベントにも興味を持つ人が多くなってきた。細越氏は「gamescomのような遠くてお金の掛かるようなイベントではなくとも、アジアの国のイベントでもいいので一度は行ってみてほしい」と語った。

海外のことも知ることができ、海外から見た自国のことも知ることができる……という両方の視点から学びがあるのだ。ちなみに、入門として参加しやすいのは韓国のBIC、G-Star、台湾のTaipei Game Showとのことだ。

『PICOPARK』『違う冬のぼくら』『inKONBINI: One Store. Many Stories』開発者3名がそれぞれ、コロナ禍やグローバル展開について語る【パネルディスカッションレポート】

「小規模ゲーム開発者パネル、国内と海外の対話」と題されたパネルディスカッションでは、モデレーターに佐藤翔氏、TEKOPARKの三宅俊輔氏、ところにょり氏、Nagai Industriesのドミトリ氏が登壇。日本発で海外でも実績のあるインディーゲーム開発者と海外出身で日本在住のインディーゲーム開発者のそれぞれの視点から見た知見が共有された。

──三宅さんとところにょり氏の作品は、Steamのレビューを見ると海外からのレビューが多いという印象です。最初から海外のユーザーを意識して作られていましたか?

三宅俊輔氏(以下、三宅氏):

マーケットを意識して作ったわけではありません。『PICO PARK』の元になった作品には、『サタンボンバーマン』と『ゼルダの伝説 4つの剣』を挙げています。10人で遊べる『ボンバーマン』を遊んだとき、なにかすごくわちゃわちゃして楽しいなと感じました。しかし、10人で遊べる協力ゲームはそんなにないと思ったのがきっかけで、『PICO PARK』を作り始めています。

2008年頃にニンテンドーDSやPS Vita、PSPなどが流行った時期に、子供たちが下を向いて画面を見ていて、大人たちが何のゲームを遊んでいるかわからないということがネガティブに捉えられた時期がありました。

親御さんからも子供たちが何しているのかわかるようなゲームを作りたいなと思ったのが、もうひとつのきっかけです。Steamに出して感じたこととしては、日本よりは海外の方がホームパーティなどで人が集まることが文化の下地にあるので、海外のほうが受けやすいのかなと思いました。

──ところにょりさんの『違う冬のぼくら』は、最初から海外のユーザーを意識されていたのでしょうか?

ところにょり氏:

おそらくパブリッシャーの講談社さんは「グローバル」というのがひとつのキーワードになっているので、海外のユーザーを意識されていたと思います。

しかし、僕は一切そんなことは考えずに、ゲームの中の舞台設定自体も明確に2002年の日本という、その時代に僕と同じ年齢であのとき10歳だった人に向けて作っています。ターゲットとしては最初から一切グローバルのことは考えずに、特定の人にだけ向けて作っていました。

基本的に、僕と同じような人に対して作っているというのがあります。

今思うと日本に限った話ではなく、どの国にも一定の割合で僕のような人間がいて、僕が届けたいと思ったプレイヤーはどの国にもいます。その結果、それぞれの国のごく少数の人たちに届いてくれたのかなと思います。とはいいつつ、ほとんどは講談社さんが努力してくれたおかげです(笑)。

──ドミトリさんの『inKONBINI: One Store. Many Stories』は、作品として日本のユーザーさんに遊んでほしいと思って作ったものでしょうか? それとも海外の方で日本の文化に興味あるような人たちに向けて作ったものでしょうか?

ドミトリ氏:

最初はアメリカのユーザー向けに作っていました。

ずっとロシアに住んでいて日本に行きたかったものの、なかなか行くことができませんでした。私が最も尊敬する作品は鈴木裕さんの『シェンムー』ですが、リラックスできるようなゲームを作りたいと思いました。リラックスできるものは何か……と考えたときに、コンビニエンスストアが頭に浮かび、ゲームを作りました。

なぜコンビニの仕事がリラックスできるのかというと、それは単純な作業だからだと思います。たとえば、ドライブなどひたすらひとつのことをするのはすごくリラックスできます。コンビニでものをならべたりモノを売ったりといった作業がリラックスできるんです。

場所として日本を選んだのは、コロナ渦において日本に行けなくなったので、海外旅行者から見るとものすごくファンタジーで、すごくいってみたい場所ではあるけど、行けない場所になっていたからです。

──海外展開でゲームを売られていて、手応えがあった地域はございますか?

講談社 片山裕貴氏:

『違う冬のぼくら』はおかげさまで、160ヵ国以上で70万人を超えるユーザーに遊んでいただきました。一番大きかったのは、TikTokでアメリカのある配信者カップルの方が発売後に遊んでくださったことです。当時その配信者さんは、めちゃくちゃ登録者数がいたわけではなかったんですよ。

でもなぜか『違う冬のぼくら』との相性が良かったらしく、彼らのTikTok動画の中で一番伸びていました。それがきっかけでアメリカでの売り上げが一気に伸びたんです。

三宅氏:

コロナ禍になって巣ごもり需要が高まって、リモートで何かを遊ぶ敷居がすごく下がりました。その時に、『Among Us』がめちゃくちゃヒットしてカジュアルにオンラインで楽しめるゲームの需要がすごく高まったと思いました。

『PICO PARK』は、ゲームで遊んだ人たちからの評判は良かったのですが、セールスにあまり結び付いていませんでした。しかし、遊んでくれた人が楽しんでくれていたので、オンラインに対応すればある程度うまくいくという確信がありました。

オンライン対応したことでYouTuberたちが遊びだしてくれて、最初に100万再生を超えたのはベトナムのYouTuberでした。その後、日本のストリーマーも遊んでくれるようになってXでバズったときに中国に流行が伝わりました。そこから売り上げが徐々に増えていきました。

Nintendo Switchもそうですが、Steamの全世界売上ランキングは売上額ではなく本数で決まります。『PICO PARK』は500円で遊べるので、数がたくさん売れることで全世界の上位に登場することができました。そこで、全世界の人たちが「これはなんだ?」と思ってくれたのだと思います。

そこで一気に北米と南米にリーチすることができましたが、ヨーロッパは僕が思ったほど響きませんでした。それでも3番目に多いエリアではあります。南米やブラジル、チリ、東南アジアなど、いろいろな国の人が遊んでくれたなという印象が残っています。

先ほど「巣ごもり需要」とも言いましたが、あの時期(コロナ禍)はある意味、ゲームに関してはボーナスタイムでもあったのかなと思っています。

──ところにょりさんや片山さんは、コロナ渦の勢いのようなものは感じられていましたか?

ところにょり氏:

僕は『違う冬のぼくら』の企画を講談社に出すときに、「コロナ禍でそういう需要がどんどん高まりますので、僕のゲーム絶対いいですよ」という売り込みをしました。しかし、そうした巣ごもり需要が下降してきたタイミングでリリースしたので、正直あのバブルのようなものは全くわかりません。むしろ、それを取りにいったのに取れなかったという立場だと思います。

ただ、日本では友達と一緒に遊ぶことになったときに、一緒に会ってご飯食べようとなりますよね。でも「海外では一緒にゲームする」文化があるらしく、需要が元々高かったということは感じますね。

──ドミトリさんはいかがですか?

ドミトリ氏:

まさにコロナ禍でゲームを作ってきましたが、GDCに行こうとしたもののキャンセルになるなど、かなり大変な目に合いました。数ヵ月が経ってから、モバイルゲームの共同開発をしてほしいという話や、この部分を一緒に作ってほしいといった依頼がものすごく増えました。そこで生き残ってきたという感じです。

──皆さんは、日本国内や海外のイベントに行かれていますか?

ところにょり氏:

基本的には国内のイベントがメインになりますが、一昨年のgamescomで日本のゲームを一挙に紹介するパビリオンみたいなところに置いてもらったりとか、中国の廈門で行われたゲームコンテストに応募して賞をもらえたりということはありました。

三宅氏:

海外は「EGX Rezzed」に出ようとしたのですが、それがまさにコロナ禍の2020年3月でキャンセルになりました。それ以来出てはいませんが、BitSummitとインディーゲームフェスティバル、あとカジュアルな人が楽しめるという意味でデザインフェスタに出していました。

ゲームイベントはゲームリテラシーが高い方が多い印象です。そこで、そうではない人でも楽しめるようにするためにデザインフェスタというゲームではないイベントに持って行きましたが、そこで遊んでもらうというのはとても貴重な体験でしたね。

──イベント自体はキャンセルされてしまいましたが、そもそもなぜ「EGX Rezzed」に出そうと思ったのですか?

三宅氏:

2018年に「ロンドン・ゲーム・フェスティバル」に行ったんです。「Now Play This」という変わったゲームを紹介するイベントに『PICO PARK』を出してほしいという話が過去にありました。それで、いつかロンドンのゲームイベントに行ってみたいと思っていたんです。

それで行ってみたら、「EGX Rezzed」のなかに実際のスイカコントローラーを動かしながらスイカを転がしていくゲームなど、「これはゲームなのかわからない」ほどユニークなブースがあったのが面白くて。それで、次に行くなら出してみたいなと思ったのがきっかけです。

──ドミトリさんはNordic Games以外ではどんなイベントに出していますか?

ドミトリ氏:

私は人生のうち、50回のイベントにゲーム出展しています。その中でもBitSummitが一番好きですね。他のイベントと比較しても、大きな会社にも接しやすく、インディーとのバランスがいいです。

──最後に、インディーゲームの開発者に向けてアドバイスをお願いします!

三宅氏:

『PICO PARK 2』はクロスプラットフォームでNintendo Switchから最初にリリースしましたが、若干後悔しています。なぜかというと、XboxとSteamと比較して、パッチを当てるロットチェックに時間が掛かってしまうからです。正直『PICO PARK 2』は、イベントなどに一切出展せずに発表して即リリースしていますが、ライト層向けのテストプレイが足りていませんでした。

パッチで修正しても、Steamはすぐ出せます。Xboxも結構早い。でも、任天堂はパッチを当てるのに時間が掛かります。次に出すとしたら、Steamから出そうかなと思っています(笑)。

ところにょり氏:

僕のゲームはオンライン協力ゲームなので、ほぼ同じような問題を抱えており、すごくお腹が痛くなって(笑)。

皆さんお気づきの通り、海外に対して何をしなければいけなのかということを、僕は一切わかっていません。でも、その中でもできることは、結局面白いゲームを作って出す以外にありません。もう小手先のあれこれをするのではなく、お前が面白いと思うゲームを作ってくれという、それだけという感じですね。

ドミトリ氏:

ゲームをなるべく早い段階でパブリッシャーに見せるということが、インディーゲーム開発者へのアドバイスです。ゲームを作り始めてから1ヵ月ほどのプロトタイプをシアトルに持っていき、いろいろな方に見せたところ、100万ドルぐらい出す価値はあるということを言われました。その話は結局実現しませんでしたが、自分の作品の価値がすごく高いことがわかり、それが自信に繋がります。