「へんてこ侍コメディ」が「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の物語」へ!?

ここまで、本作のつかみの物語の素晴らしさ、そして高坂新左衛門というキャラクターについていろいろ書いてきたのだが、『侍タイムスリッパー』という作品の本当のすごさは、むしろここからが本番だ。

前半部分で展開されるユーモラスな物語や、高坂新左衛門という人物と彼の周りの人たちが織りなす人情劇も、もちろん面白い。しかし、本作の最も優れた点は「へんてこ侍コメディ」として始まった物語が「生き残ってしまった侍の物語」へと転換していく脚本の妙にこそある。

そのきっかけとなるのが、高坂新左衛門がタイムスリップ前に斬り合っていた長州藩士・山形彦九郎こと風見恭一郎の登場だ。風見も落雷に巻き込まれており、高坂よりも30年ほど前の時代にタイムスリップしていたのだ。

すでに現代で俳優としての大きなキャリアを築いていた風見は「斬られ役」として活躍する高坂を発見し、共に新しい時代劇映画を撮影することを高坂に持ちかける。作中後半の展開に大きな影響を与えているものこそ、この劇中劇『最後の侍』だ。そしてここから、本作の真打テーマとでもいうべき「滅びゆくものへどう向き合うのか」という物語が始まっていくのだ。

ここでいう「滅びゆくもの」というのは幕府であり、侍であり、彼の故郷である会津藩であり、そして現代における時代劇でもある。かつて幕府が滅び、侍の時代が滅び、そして新政府軍との戦いによって会津藩が滅んだように、かつて隆盛を誇った「時代劇」という文化も、現代では風前の塵のような存在だ。

こうした「時代劇」の衰退については、物語の中盤頃から少しずつ登場人物のセリフなどによって触れられているし、何より現代に生きる我々であれば、肌感として「時代劇というものはかつての時代ほど大きな勢いのあるコンテンツではない」ということを知っているだろう。

高坂よりも早く、まだ時代劇が全盛期だった時代にタイムスリップし、数奇な運命の果てに時代劇スターとして活躍していた風見は時代劇の衰退に憂いている。彼が「本物の侍を、俺たちの思いを今、時代劇として残せるものは、お主しか……」といったセリフを発するところで、「時代劇」というものが侍の生き残りである風見・高坂というふたりの人物にピタリと重なっていく。

『最後の侍』におけるふたりの役柄は、それぞれが幕末の長州藩・会津藩の藩士で、作中における高坂と風見の現実の立ち位置にリンクしている。とうの昔に滅んだ幕府や侍といった、高坂新左衛門や風見恭一郎が過去に置き去りにしてしまったものたちがこの「時代劇」へと重なり、この斜陽の物語をどのように結ぶのか。言い換えると「俺たちの幕末にどう決着をつけるのか」という「侍」としての物語へと繋がっていく。

こうした映画全体の雰囲気がユーモラス→シリアスへと転換していく過程は、カメラが徐々に舞台上の役者にクローズアップするように、映画としての視点が本作の主役である高坂新左衛門の視点へとシームレスに移動していく過程である点も見過ごせない。ごく簡単に言えば、それは三人称的な視点から一人称的な視点への変化だ。

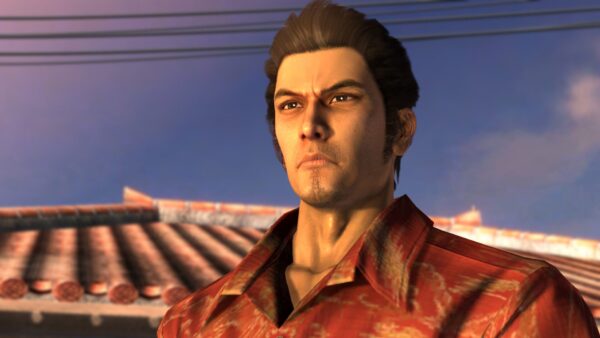

物語の前半部において、高坂新左衛門という人物は現代という舞台に紛れ込んだ闖入者に過ぎない。言ってみれば、その時点における高坂は物語の主役ではあっても主人公ではないのだ。彼も、周囲の現代の人々も何が起こっているかは理解しておらず、状況をすべて把握しているのはスクリーンの前にいる観客だけ。

だから我々観客は、いわば第3者として高坂新左衛門のポンコツっぷりや、周囲の人々の勘違いによってとんとん拍子に話が進んでいくすれ違いの様子を笑って楽しむことができる。ここで描かれているのは、「侍が現代にタイムスリップしてきたら」という発想から生まれた、愉快で軽妙なシチュエーションそれ自体であり、高坂新左衛門という人物に感情移入する余地はそれほど大きくない。

一方で、風見恭一郎の登場以降で描かれるのは「侍がタイムスリップしてきた現代」ではなく、「タイムスリップした侍」の物語へと変わる。高坂と風見のふたりがクローズアップされ、そこでは高坂が抱える風見との因縁や、彼らが望まずして過去に置き去ってしまったものへの後悔といった内面も描かれていく。

そこまでに描かれてきた高坂新左衛門という人物の朴訥で実直な人間性も足がかりに、舞台の上の出来事を遠くから眺めるように描いていた映画の視点が、舞台上の役者の視点へぐっと近づくのだ。そうした接近が最高潮に達するのが、終盤付近、彼が明治維新における故郷・会津藩の悲劇的な顛末を知ってしまうというシーンだろう。

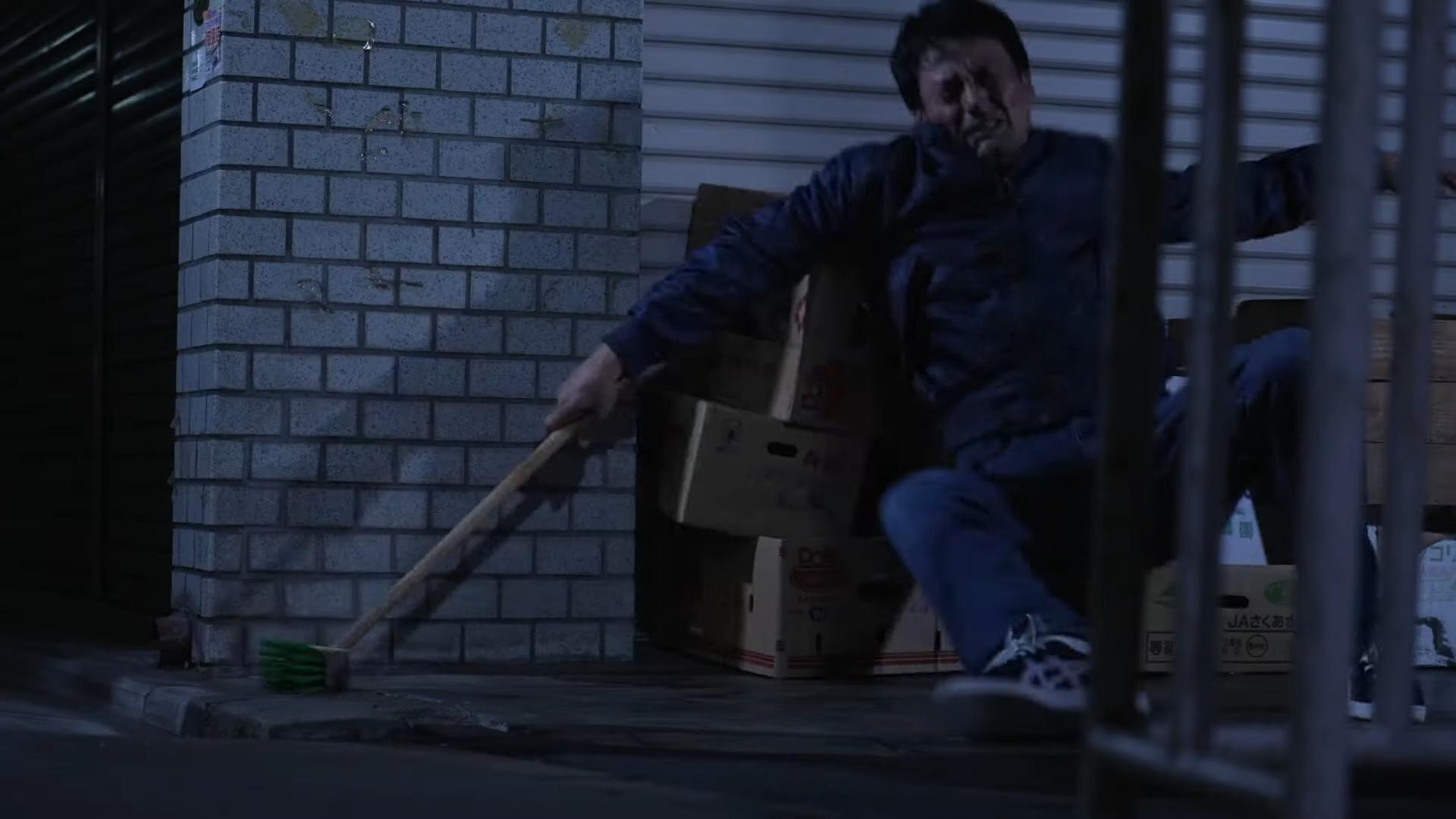

自分が居ることができなかった幕末で起こった出来事を知り、彼がその事実にうちのめされるという展開は、観客をすっと高坂自身へと感情移入させていく。自暴自棄になって酒を飲んだ高坂は不良少年たちに絡まれて暴行を受け、彼らが去った後にぼそりとつぶやく。「わしはこんなところで何をやっているのだ」と。

分かっているのに騙されてしまう、圧倒的迫力のラストシーン

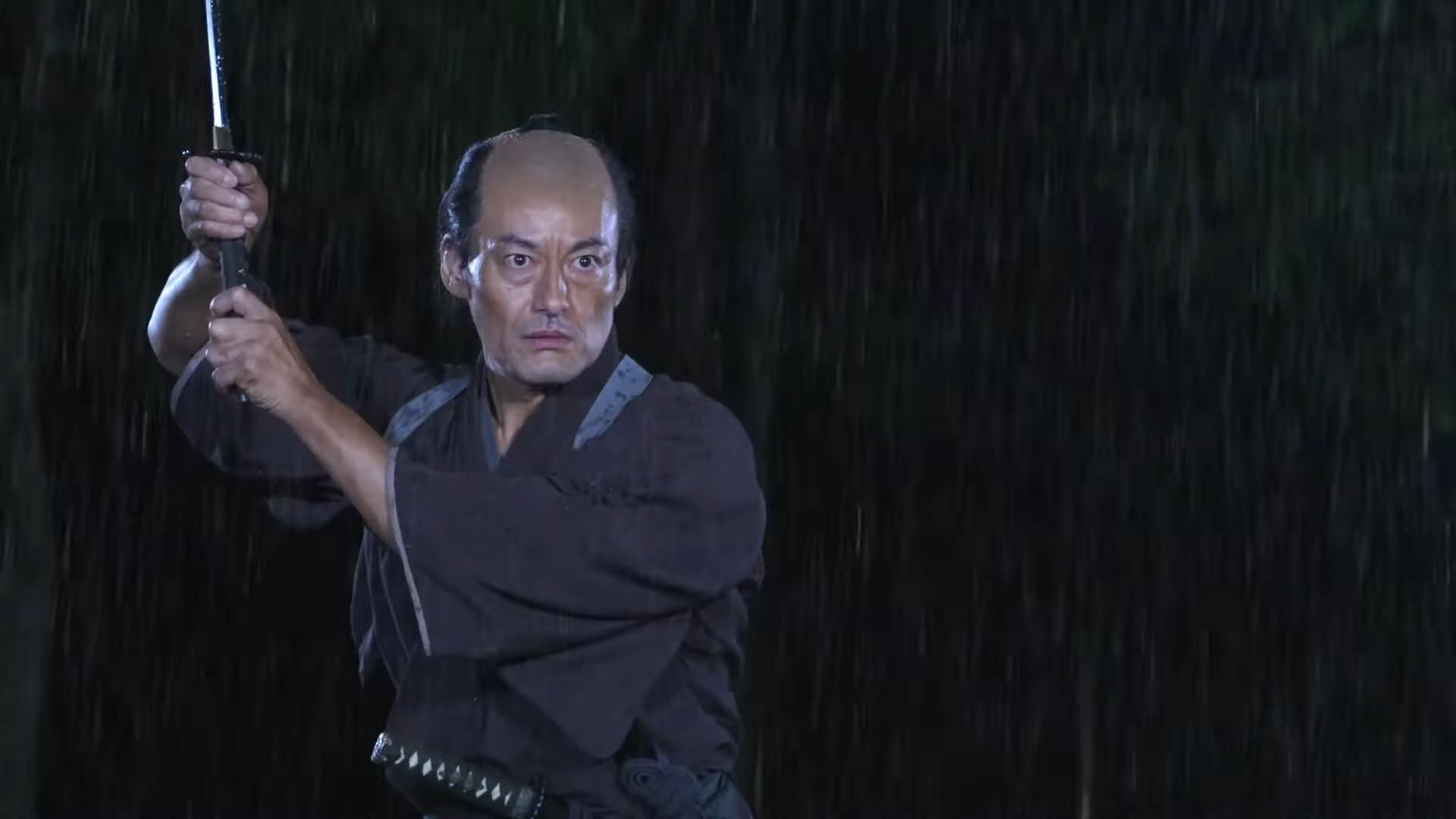

そして物語はラストシーン、劇中劇『最後の侍』における、真剣を使った高坂と風見の決闘へとつながっていく。

風見との出会い、そして過去の出来事を知ってしまったことで、高坂新左衛門は「侍」としてのアイデンティティに回帰する。そして時代劇の役者としてではなく、「侍」として風見に挑むべく、最後の殺陣シーンを模造刀ではなく真剣を使って撮影することを申し入れることになる。

このラストの殺陣シーン、安田監督が映画パンフレットに寄せた文章の中で、「時代劇史上、最もお客さんが真剣を使っていると錯覚してしまう殺陣をやってみたい」と語っているのだが、その発言がまったくハッタリに感じられない、圧倒的な迫力のあるものだった。

率直に言って、観ていたときは本気で「どっちかが死ぬんだ」と思っていた。もちろんそれは映画のトリックによる錯覚であることはちゃんとわかっていても、それでいてなお大真面目に騙されてしまうとんでもない迫力がある。映画史に残るって言いたいくらい。自分、映画シロートだけど言っていいですか。

もちろん、そうしたシーンはただ漫然と生まれたわけでなく、監督や殺陣師、俳優たちによる緻密な計算と試行錯誤によって成り立っている。そしてそのひとつが、観客に対する作劇上のトリックだ。

こちらもパンフレット上で安田監督が少し語っているのでその言葉を引くと「『仮想空間(劇中劇)での“現実”は観客にとって“真の現実”たりえる』と言うギミックを応用した脚本上のお膳立て」だという。これを筆者なりに解釈すれば、劇中劇を使用したある種の錯覚トリックということではないかと思う。

『侍タイムスリッパー』という映画は、その中でさらに別の映画(『最後の侍』)を撮影するという入れ子構造になっているのだが、この劇中劇である『最後の侍』の外側、つまり『侍タイムスリッパー』という映画における現実は、『侍タイムスリッパー』を観ている我々観客にとっても、現実であるかのように感じられてしまう。

映画というのはあくまでフィクションに過ぎないが、フィクションの外側には現実の世界があるはずだ。こうした常識的な認識の前提を転倒させ、フィクションの外側にあるものは現実なのだという錯覚を引き起こしているのが本作で用いられているトリックだ。

つまり劇中劇というフィクションを一枚挟むことで、その外側にあるもうひとつのフィクション(『侍タイムスリッパー』の世界)があたかも現実であるかのように感じさせ、そこに持ち込まれた「真剣で殺陣をする」という嘘を、本当のことのように見せているのである。

そしてこのシーンに圧倒的な緊張感を与えたもうひとつの仕掛けが、名作『椿三十郎』のラストシーンを思わせる、冒頭のあまりに長い数十秒の無言のにらみ合いだろう。互いに真剣を手に、相手のどんな動きも決して見逃すまいと静止して構えを取る、あまりに長く感じられた緊迫の時間。

そしてこれこそ、できれば本作を劇場の映画館で観て欲しい最大の理由だ。

これを劇場で見ていたときは、掛け値なしに隣のお客さんが息を呑む音が聞こえるほど、劇場が静まり返っていたのがわかった。誰ひとり息も漏らさないほどのとんでもない緊張感で、時が止まったように思えたほどの時間だった。ここまで張り詰めた空気感は、自宅環境ではなかなか体験しづらいのではないかなと思う。

ジョン・ケージの「4分33秒」という、4分33秒という時間の間、演奏者に対する指示が一切ないという異例の楽曲がある。詳しくはご自身で調べてみていただきたいが、要は「沈黙」それ自体を曲として表現しようとしたようなものだ。ただ、「沈黙」それ自体は音ではないため、これは観客の側に聞く姿勢がなければ、そして「沈黙」を聞くための十分な環境がなければ成立しえない曲でもある。

それと同じように、この決闘シーン冒頭の無言のにらみ合いによる「間」も、暗く閉ざされた劇場で観るのと、明るく開放的な自宅のリビングで観るのでは、受け取る情報量に大きな差が生まれるのではないだろうかと思う。「沈黙」が最も凄みを増すのはそれ以外の何もかもが空白である場所でこそであり、本作を味わい尽くすためにも、ぜひ一度は劇場での鑑賞をおすすめしたい。

全てが終わった後で、高坂と風見が終わってしまった侍の時代や、そして終わりつつある時代劇について語り合う。「あの頃の俺たちの思いも時代劇も、やがて忘れ去られる日が来るだろう」、「だが、今日はその日ではない」。このシーンもめっちゃ好きなシーンなんだけど、とにかくカッコいい。それも、あきらめの悪いカッコよさだ。

やがて滅ぶことはわかっていても、それは今日ではないんだ、生きている限り俺たちはまだ戦うぞという、とんでもなくあきらめの悪すぎるカッコよさ。今という時代を精一杯、生きるだけ生きねばならない、という。

「だが、今日はその日ではない」というセリフは『バトルシップ』やら『ロード・オブ・ザ・リング』やら『トップガン マーヴェリック』やら、もういろんな映画で擦られまくって手垢でべとべとな代物ではあるんだけど、やっぱり何度聞いても嬉しくなってしまうセリフでもある。

時代劇に対する愛を感じるシーンでもあるし、滅ぶべき時代に滅べず、生き残ってしまった侍たちの決意表明でもある。侍の時代は終わったけど、少なくとも俺達は生きていて、最後の最後まで生きてやるぜというような。

まあ、カッコいいセリフを言ってすぱっと終わらせるのではなく、しっかりオチをつけて笑いで終わらせてくれるのが、この映画のいいところなのだけれど。