ファミコンでのデカキャラを支えた工夫

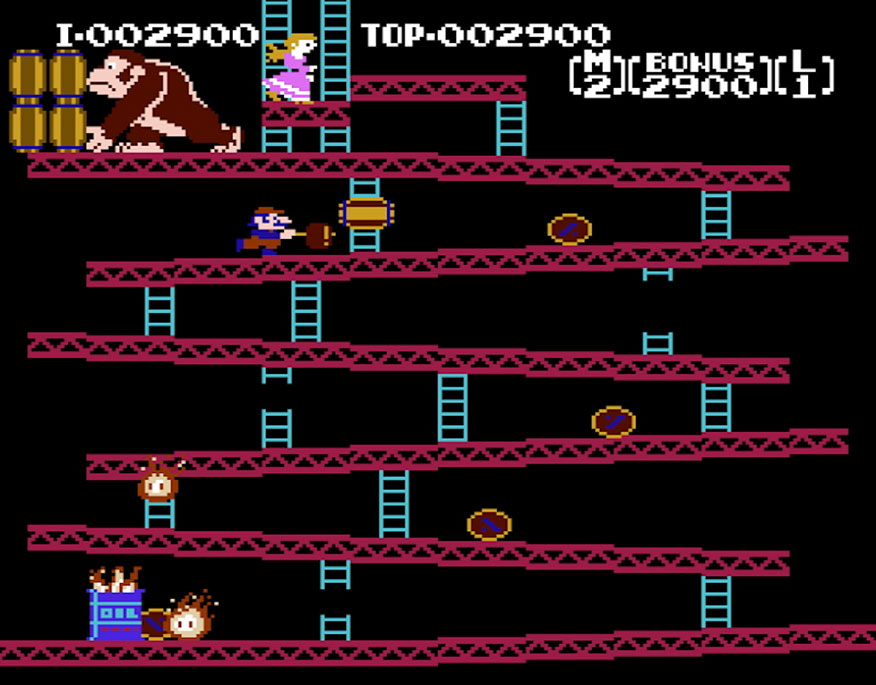

パソコンゲーム市場に『アルフォス』が登場したのと同じ1983年夏、玩具市場にはあのファミコンが登場した。ファミコンの画面表示は256×240画素で、ブラウン管を横に置くか縦に置くかの違いこそあれ、アーケードの『ドンキーコング』とおおむね同等だった。

当時の日本の家庭用ゲーム機や低価格のホビーパソコンの性能を画面の画素数で比べた場合、ファミコンは画素数が多いほうではあったが、決して突出していたわけではない。

しかしファミコンには、大きな特徴として、1個あたり3色(透明色を除く)を利用できるスプライト機能があった。この1個あたり3色という能力は、ここまで述べてきたアーケードの『ギャラクシアン』や『ドンキーコング』に準じている。そして画面内には、最大64個まで表示可能。ひとつのスプライトは8×8画素、もしくは横8画素×縦16画素で、画面全体でどちらか一方を選ぶ仕組みだった。

これを16×16画素に換算すると16個か32個となり、アーケードの『ドンキーコング』と比べるといささか見劣りするように感じられるかもしれない。しかし先にも触れたように、『ドンキーコング』のハードウェアは流用品であり、映像機能はゲーム内容からするとオーバースペックだった。しかもファミコンと同時期の家庭用ゲーム機は、スプライト1個に1色(透明色を除く)しか使えなかったり、数が少なかったりと、より制約が厳しいものばかりだった。

なおファミコンでは、同一の高さの水平方向に並べられるスプライトの数は8個までで、それ以上は表示できず、その部分が欠けたように見える制約があった【※】。もっともこの類の制約も、当時のスプライトを採用したハードウェアにはつきもので、ファミコンが特段に劣っていたわけではない。

むしろ1983年に15,000円弱の価格で発売されたファミコンは、“アーケードゲームを家庭に持ち込む” という命題において、性能と価格の両面で高度に最適化されていたと言っていい。それこそ当時の玩具市場では、比肩するものはまったくないほどの代物だったのだ。

※欠けたように見える制約:このような状況においてスプライトがチラチラして見えるゲームが多数あるが、これは少しでも欠けを低減する工夫で、ソフト側でスプライトの優先順位を入れ替えている。

とはいえファミコンの発売後、時が経るにつれカセットのデータ容量不足が露呈してきたのは、本連載の「ローディング」編で触れたとおりだ。ファミコンの発売当初のカセットでは、グラフィックデータを格納するキャラクターROMの容量は64キロビット(Kbit)、つまり8KBだった。これは8×8画素3色(透明色を除く)のパターン512種類分で、スプライトもBGも、これらを組み合わせて利用する仕組みになっていた。

この容量不足を緩和したのが、ディスクシステムの投入やカセットの技術革新、とりわけ1986年以降の1メガビット(Mbit)クラスのROMの採用だ。場面ごとにキャラクターデータを入れ替えることで、より多様なキャラクターを登場させることが可能になったし、大きなキャラクターに容量を割くことも難しくなくなったわけだ。ただそれでも、同一の高さの水平方向に並べられるスプライトの数は8個までという制約は動かせなかった。

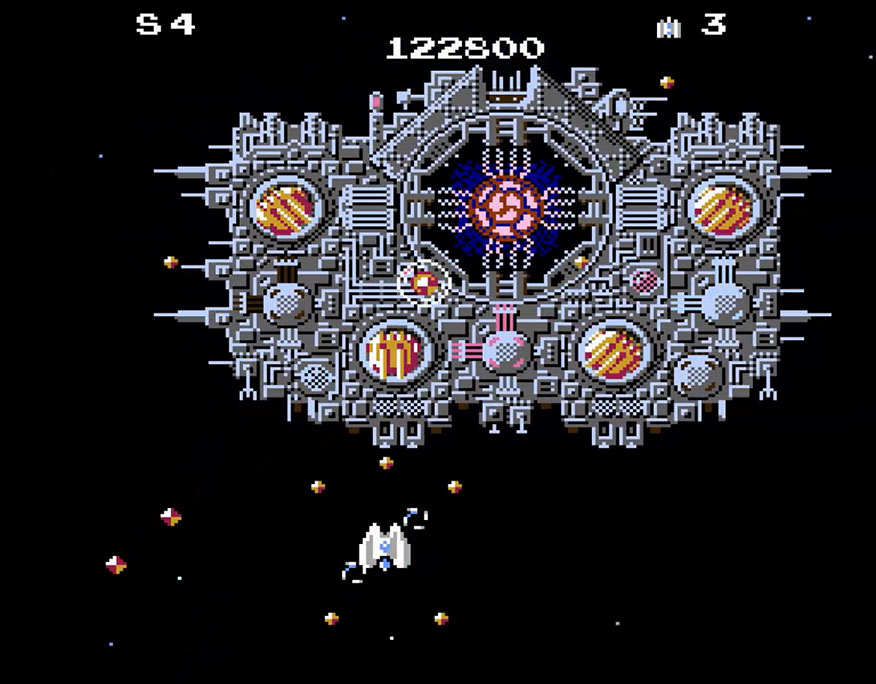

一方で、ファミコンではBGを縦にも横にも1画素単位でスクロールさせることができた。そこで、このBGにスプライトを補助的に組み合わせて、大きなキャラクターのように見せる手法が現れた。その典型のひとつが、1986年に発売されたハドソンの『スターソルジャー』だ。

また、1987年にナムコから発売されたファミコン用『ドラゴンバスター』でも、ドラゴンの表現にこの技法が使われた。胴体・羽根・尾をBGに、頭・首・手・足をスプライトに割り振ったことで、尾などの動きは省略されたものの、アーケードに迫る迫力を実現している。

このような形で、ファミコンのリアルタイムゲームでも、さまざまな制約を受けつつ「デカキャラ」を表現する技法が試みられ洗練されていった。

大容量のデータが要求された対戦格闘ゲーム

さて1980年代後半になると、アーケードのビデオゲームの映像機能はますます高度化してゆく。たとえばスクロールが可能なBGを複数持ち、それらを重ね合わせて表示するといった機能はごく当たり前になった。スプライトについても、画面全体を埋め尽くすくらいの面積を表示しても支障がないほどの性能を持つハードウェアは、珍しくなくなっている。

この時期に各社から登場した家庭用ゲーム機も、それぞれに工夫を凝らして、映像面の性能をそれらのアーケードの水準に近づけようとしていた。

1987年発売のPCエンジンは、BG1枚・スプライト64個という点こそファミコンと同じだが、スプライトは最小16×16〜最大32×64画素で、格段に大きなサイズが扱えるようになった。水平方向の表示数や色数も大きく拡張され、初期のラインアップとして発売されたハドソンの『THE 功夫』が、それらのデモンストレーションの役割を果たした。

1988年発売のメガドライブは、BGが2枚使えるようになり、画面中のスプライトは最大80個。スプライトの大きさは最小8×8~最大32×32画素で、もちろん、水平方向の表示数や色数はファミコンに比べて強化されている。メガドライブの内部や各種機能は、当時セガがアーケードで利用していたハードウェアをモデルにしており、その点ではファミコンに近いコンセプトだった。

そして発売は1990年末とはなったが、メガドライブの発売前に機能概要が発表された任天堂のスーパーファミコン(SFC)は、映像面がこれら2機種よりもさらに豪華なことで話題を呼んだ。

BGは最大4枚まで使え(枚数が多いと1枚に使える色数が減る)、1枚の場合には回転や拡大縮小などの変形が可能という、アーケードでも採用例が限られる高度な機能を持っていた。またスプライトは最大128個で、大きさは8×8~64×64画素と、こちらも大幅に強化された。

ただし、キャラクターのサイズ(画素数)の拡大、そして背景も含めたグラフィック枚数の増加や色彩の多様化は、当然データ量の増大に直結する。それを下支えしたのが、ROMやRAMといった半導体メモリーの大容量化だ。一般的な形状のROMを使うメガドライブやSFCのカセットでは、ファミコンでかなりの大容量に相当した4Mbit(512KB)でさえ、本体発売時点で標準的かそれ以下の扱いだった。

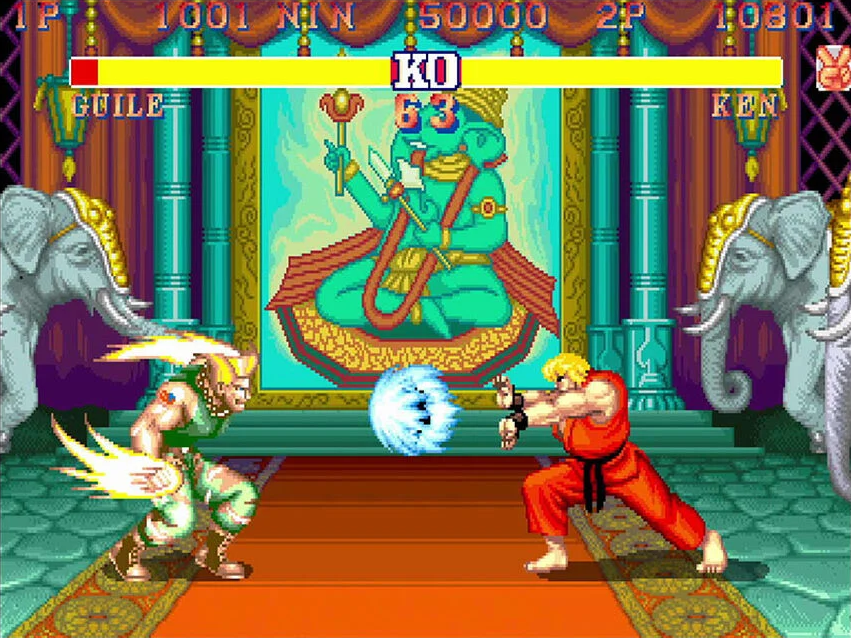

アーケードにおいては、大容量のROMがさらにふんだんに利用された。たとえば、1991年に登場し対戦格闘ゲームの大ブームを決定づけた、カプコンの『ストリートファイターⅡ』を見てみよう。同作のグラフィックデータを格納したROMの総容量は48Mbit、つまり6メガバイト(MB)にのぼった。これはカプコンでは前例のない規模だったという【※】。

※カプコンでは前例のない規模:『ストリートファイターⅡ』と同じハードウェアを使っていた1989年の『ファイナルファイト』は、16Mbit(2MB)だったようだ。

またその翌年に登場し「100メガショック」を打ち出したSNKの『龍虎の拳』は、グラフィックデータを収めたROMだけで80Mbit(10MB)以上を占めていた。

このように、1990年代前半の対戦格闘ゲームにおける迫力のあるキャラクターと多彩な技の動きは、先に述べたパラパラマンガ式の極致であり、膨大なデータ量を要するものだった。

ポリゴンによる3Dグラフィックの台頭

ところが、対戦格闘ゲームがゲームセンターで栄華を極めた1990年代には、スプライトとは毛色の異なる技術がビデオゲームで大きく発展することになる。三角形をはじめとする多角形の描画をベースにした技術、つまりポリゴンによるグラフィックだ。

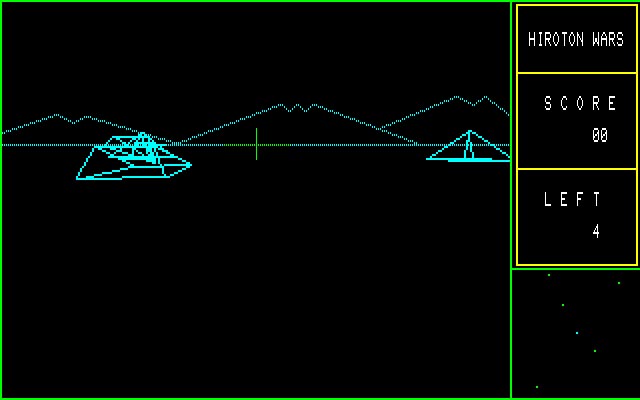

この技術の前段階にあたる、図形の輪郭などの線だけを描画する「ワイヤーフレーム」は、1970年代からアーケードやパソコン向けのゲームでも採用例がある。ワイヤーフレームは、図形の回転や拡大縮小などの変形が容易で、3Dグラフィックとの親和性が高い点が特長だ。ただし、画面が空疎になりがちな弱点があることも否定できなかった。

ポリゴンは、いま挙げたワイヤーフレームの長所はそのまま、しかも画面はより見栄えのあるものにできる。その点で、リアルタイムでの汎用的な3Dグラフィックを実現する有力な手法だった。

とはいえワイヤーフレームに比べれば技術的なハードルは高く、ビデオゲームでは、1984年ごろからアーケードやパソコンでようやく実例が少しずつ出てきた程度。1980年代末まで、リアルタイムのポリゴン描画を全面的に採用したゲームのほとんどは、車両・航空機の操縦シミュレーションやSFものなど、メカが主役の作品だった。

しかし1990年代に入ると、ポリゴンによる3Dグラフィックで人体表現に挑戦したビデオゲームが登場してくる。北米で1991年に発売されたパソコンゲーム『4Dボクシング』は、日本のパソコンゲーム雑誌でもたびたび取り上げられ、1992年末以降国産パソコン向けにも移植された。またこの1992年は、やはりパソコン用のリアルタイムアドベンチャーゲーム『アローン・イン・ザ・ダーク』が、欧州で発表された年でもある。

この動きの決定打になったのが、1993年秋にアーケード向けとして発表されたセガの『バーチャファイター』であることには、異論はまずないだろう。技のモーションのスムーズさ、自由自在な視点変更を伴った演出は、ひとコマずつ人物の動きを描いた対戦格闘ゲームとはまったく次元の異なる体験をもたらした。

ポリゴン+テクスチャーマッピングの広まりと「デカキャラ」の終焉

そしてこの時期には、ポリゴンの表面に模様(テクスチャー)を貼り付ける「テクスチャーマッピング」のリアルタイム化も急速に進んでいた。『バーチャファイター』と同時期のアーケードでは、ナムコのレースゲーム『リッジレーサー』がこれを実現し、セガも『デイトナUSA』や『バーチャファイター2』でこれに続いた。

ところでテクスチャーは2次元の画像であり、つまりスプライトやBGの技術との共通性がある。プレイヤーから見ると “別もの” の印象が否めなかったポリゴンとスプライト・BGだが、ハードウェア面では、双方を統合することすら考えられるほどの関わりを持つようになった。

そのため家庭用でも、アーケードのハードウェアに比べてかなり “粗い” 処理ではあるものの、テクスチャーマッピングを含めたポリゴン表示機能を内蔵した機器が登場し始める。1993年末に北米から発売が始まった3DO、そして1994年末に日本から発売が始まったセガサターン(SS)やプレイステーション(PS)などがそれだ。

SSとPSが、家庭用ゲーム機の勢力図を大きく塗り替えたことは改めて説明するまでもないが、これらのハードウェアは、アーケード向けにも応用されている。それまで大手企業の高価なハードウェアが必要だったポリゴンとテクスチャーマッピングが、画面の画素数などに制約はあるにせよ、格段に低コストで実現可能になった。

これにより1995年以降、対戦格闘ゲームに限らず、3Dグラフィックを採用したゲームの裾野がアーケードでも大きく広がっていった。

一方パソコンゲームでは、とくに欧米の一部作品で、テクスチャーマッピングを含むポリゴン描画が、CPUの処理速度にものを言わせる形で採用されていた。そんな中、3dfx社が1995年に発表した「Voodoo Graphics」など、これらの描画処理をハードウェアで補助する低価格の拡張ボードが登場し始める。さらに1996年には、マイクロソフトの最新OSであるWindows95で、ゲーム向けの3Dグラフィック機能のサポートが開始された。

このように1990年代中盤には、アーケード・家庭用ゲーム機・パソコンの全方位のハードウェアで、ポリゴンによる3Dグラフィックの環境が整っていった。もっとも、全部のゲームが3Dグラフィックを利用するようになったわけではないし、とくにパソコンは昨今と同様、個々のユーザーの利用環境には差異があった。

それでも、ポリゴンと3Dグラフィックの組み合わせが珍しいものではなくなったことで、ビデオゲームの画面演出の常識が大きく転換したのは間違いない。冒頭でも触れたとおり、キャラクターを大きく表示することのインパクトが薄れたわけだ。

もちろん、携帯ゲーム機や携帯電話のように、登場当初の性能の制約が厳しかったデバイスの場合、ポリゴンや3Dグラフィックが当たり前になるのはもっと後の話だ。しかしそれらの上で動くゲームに限って、大きなキャラクターのインパクトが保たれ続けたとも言いがたい。

「デカキャラ」という言葉が盛んに使われるようになり廃れていくまでは、およそ10年ほどだったことになる。2025年の時点からみると、決して長くない期間と言うこともできるだろう。しかしその間の、映像機能を含むビデオゲームのハードウェアの発展と変化に、すさまじいものがあったのは間違いない。「デカキャラ」は、その乱流に翻弄された “時代の落とし子” だったのかもしれない。