アーケードのスポーツゲームと人体表現

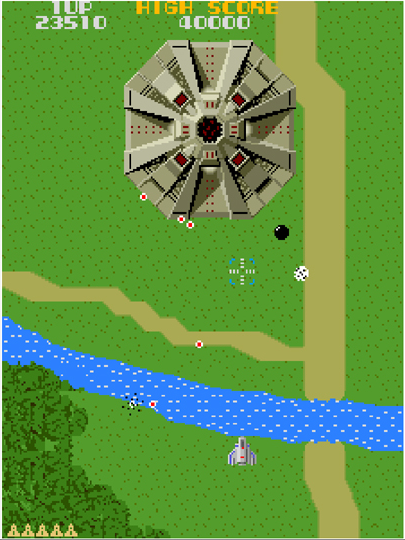

『ギャラクシアン』の系譜に連なるシューティングゲームの中で、映像機能の向上で一時代を画したのは、やはりナムコが1983年に送り出した『ゼビウス』だろう。飛行する敵メカの多くが、16×16画素の限られた大きさの中で、それまでにない立体感を強調したなめらかなアニメーションを伴って動く様子は、鮮烈な印象を与えた。加えて浮遊要塞「アンドアジェネシス」の迫力ある大きさにも注目が集まった。

一方、大きなサイズの、そして多彩なパターンの人間型のキャラクターを利用できるようになってきたことは、たとえばスポーツを題材にしたビデオゲームの変革も促した。

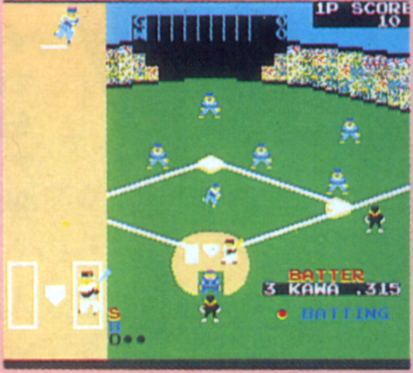

その口火を切った作品が、『ゼビウス』とほぼ同時期に登場した、アルファ電子の『チャンピオンベースボール』だ。ピッチャーとバッターのクローズアップ、選手名や打率などのパラメーター表示、盗塁や代打・リリーフといった複雑な要素も再現して、のちの野球ゲームのスタンダードを確立した。

この作品は、バッティングフォームの表現などはまだかなり稚拙なレベルだったのは否定できないものの、野球そのものの人気も手伝い大ヒットとなった。これを受け、各社が続々とスポーツゲームをリリースする中で、選手の動きをより大きく、また迫力とリアルさをもって描写しようとする工夫が凝らされていくことになる。

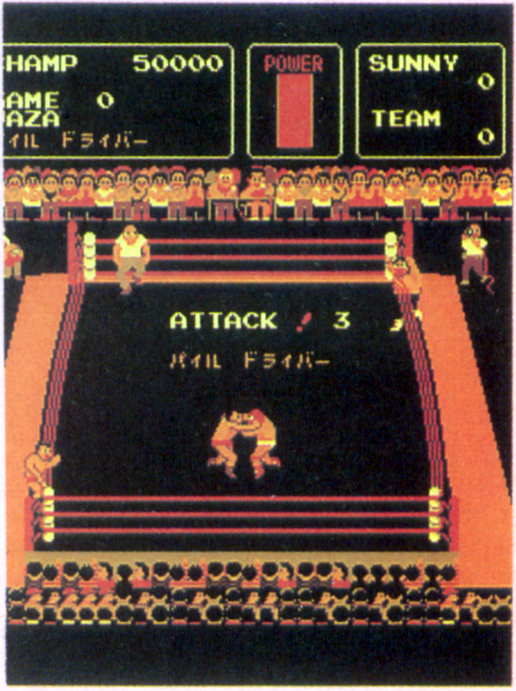

中でも人体表現に関して新たな地平を切り開いたのが、1983年末に登場したテクノスジャパンの『ザ・ビッグプロレスリング』だ。当時新たなブームを迎えていたプロレスを題材に、10種類以上の技を使えることに加え、場外乱闘までも盛り込み一気に話題作となった。

それまでのアーケードのビデオゲームでは、格闘技はボクシングがいくつかあった程度で、『ザ・ビッグプロレスリング』が足技や投げ技の表現に挑んだのは画期的だった。この後、空手や相撲、さらに(スポーツとはやや異なるが)カンフーを題材としたゲームも登場する。これらが、1990年代のアーケードを席巻する「対戦格闘ゲーム」につながる大きな源流になった。

“パラパラマンガ” と “操り人形”

このように1980年代中盤のゲームセンターでは、ビデオゲームのハードウェアの機能の向上によって、映像表現の新たな可能性がさまざまに開拓されていた。そんな中、人間や生物をモチーフにした大きなキャラクターをそれらしく動かすにあたって、いくつかの方法があった。そのうち利用頻度が高かったのが、次のふたつだ。

まず、身体全体の動きのひとコマずつを個別のグラフィックとして作成し、それらを切り替えて表示することでアニメーションにする “パラパラマンガ” 式。

もうひとつは、人間の場合で言えば胴体・手・足などを個別のパーツに分け、それぞれの向きを変えたパターンをつなぎ合わせる “操り人形” のような方式だ。

実際の画面上では、個々のパーツの向きを変えるほかに、パーツ相互の位置関係も変化させることで多彩な動きを表現する【※】。蛇のようなキャラクターの表現にも使われ、俗に「多関節キャラクター」などとも呼ばれた。

※多彩な動きを表現する:指や髪の毛の動きなどの細かい部分は、ひとコマずつ作画することも多い。

両者のうち、パラパラマンガ式の手法では、グラフィックデータの増大が課題だった。多彩な、あるいはなめらかな動きを表現するには、相応のコマ数が必要だ。しかしハードウェアの性能やROMの調達コストの都合から、収録できるデータ量には限りがある。

したがって多くのコマを使いたければ、キャラクターの大きさに制限がかかる。キャラクターを大きくしようとすれば、コマを減らさざるを得ず動きが荒くなるというジレンマがあった。

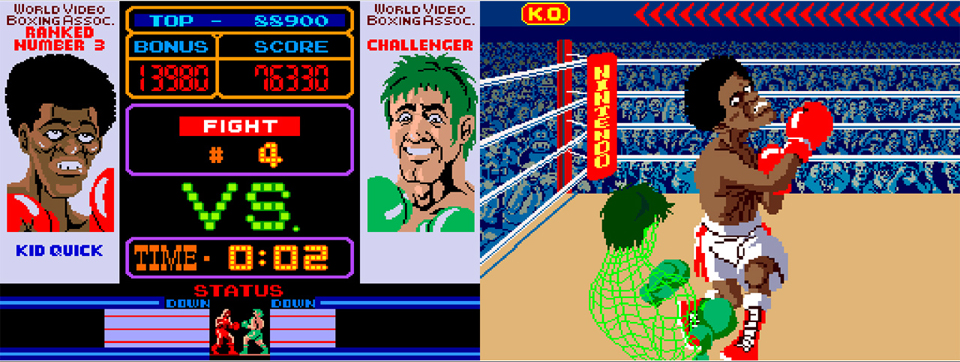

このジレンマを、ハードウェアでグラフィックの拡大を行えるようにして解決を試みた例として、1984年登場の任天堂のボクシングゲーム『パンチアウト!!』が挙げられる。対戦相手のグラフィックデータを少し小さめに作っておき、表示の際に拡大すれば、データ量を抑えられる。これで、画面上の動きの迫力と多彩さを両立したわけだ。

なお、この作品で対戦相手が短足にデフォルメされているのも、やはりデータ量を節約し、表情や上半身の動きの描写に重点を置くためだったと考えられる。

一方、操り人形のようにパーツを分ける手法では、個々のパーツの向きの切り替えと、相互の位置関係の両方を制御する必要がある。これらの制御にかかわるプログラムやデータは複雑になるが、そのぶんグラフィックデータの量は抑えられる利点があった。

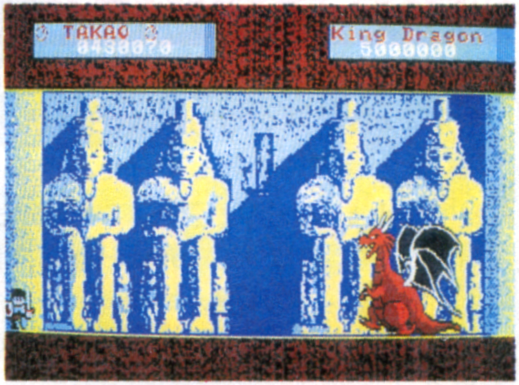

その長所を印象づけた早い例として、1985年に登場したナムコの『ドラゴンバスター』のボス格のキャラクターである、ドラゴンの描写が挙げられる。頭・首・胴体・手・足・羽根・尾をすべて別パーツにすることで、首と頭の上げ下げ、尾を使った攻撃、さらにはとぐろを巻いて寝る姿までも表現できた。

アクションゲームには不向きだった「PC-8801」

ここまで、1980年代中盤に至るアーケードのビデオゲームについて見てきた。では同じころの、『ザナドゥ』を産んだ高級ホビー志向のパソコンの状況はどうだったのか。

本連載の「ホビーパソコン」編でも触れたように、富士通の「FM-8」やNECの「PC-8801」などは、そもそもは漢字表示への対応を売りにしたビジネス向けの機種だった。それらに搭載された「横640×縦200画素・8色」といったグラフィック機能も当然、漢字表示やグラフ描画などを念頭に置いたものだ。この機能のためのVRAMは、8ビットCPUにとってはそれなりに大きな容量にあたる48KB弱を必要とした。

しかし、マニアたちはそんな機能をもホビーやゲームに活用していった。とくに新しい潮流のゲームとして注目度の高かったアドベンチャーゲームなど、非リアルタイム分野では、この画素数の多いグラフィック機能の優位性は明らかだった。

その反面、アクションゲームなどリアルタイム性の強いジャンルでは、グラフィック用のVRAMが大きすぎ、描画処理が重くなる問題があった。ただでさえスプライトなどの機能を持たないため、背景とキャラクター、あるいはキャラクター同士を重ねたければ、すべてCPUで演算を行ってVRAMを書き換える必要がある。

そのうえ、横方向(長辺方向)の画素数が同時期の多くのアーケードのビデオゲームの2倍以上もあるのは、大きな足かせと言わざるを得なかった。

たとえば、中村光一氏【※】が開発してエニックスの初期の大ヒット作となった『ドアドア』を見てみよう。これは中村氏がナムコの『ディグダグ』などをヒントにデザインしたもので、カラフルなキャラクターや画面構成などに、アーケードのビデオゲームの影響が色濃く出ている。

しかし、オリジナルにあたるPC-8801用をはじめとするパソコン用の『ドアドア』の多くは、キャラクターの重ね合わせの処理を省いている。そのため、キャラクターの周囲に黒色の四角いフチがあるように見えていた。

※中村光一氏:エニックスが1982年に開催した「第1回ゲーム・ホビープログラムコンテスト」の応募作『ドアドア』で優秀プログラム賞を受賞。1984年にソフトハウス「チュンソフト」を設立。1985年以降堀井雄二氏とともにファミコン用『ポートピア連続殺人事件』や『ドラゴンクエスト』を開発。1992年発売のスーパーファミコン用『弟切草』で「サウンドノベル」を打ち出すなど、数々のヒット作を手掛けている。

一方、この『ドアドア』がヒットチャート上位をにぎわせていた1983年夏には、やはりエニックスの『アルフォス』が登場している。これは森田和郎氏【※】が『ゼビウス』をヒントに開発した作品で、PC-8801でキャラクターと背景の重ね合わせを行いつつ、背景のスクロールまで実現したことで話題となった。

しかも森田氏は、その技法を当時のパソコン雑誌で惜しげもなく公開している。そのカギのひとつが、背景を青と黄色の2色、キャラクターは赤・白・黒の3色だけで描くことだった。技術的な詳細は長くなるのでここでは省くが、これによって、背景とキャラクターを重ねる効果を自動的に得ることができ、演算が簡略化された。

※森田和郎氏:エニックスの「第1回ゲーム・ホビープログラムコンテスト」の応募作『森田のバトルフィールド』で最優秀プログラム賞を受賞。1983年にソフトハウス「ランダムハウス」を設立。1985年発売の『森田和郎の将棋』をはじめとする『森田将棋』シリーズが家庭用ゲーム機でも数多く発売された。ほかの開発作にRPGの『ミネルバトンサーガ』や『ジャストブリード』など。2012年死去。

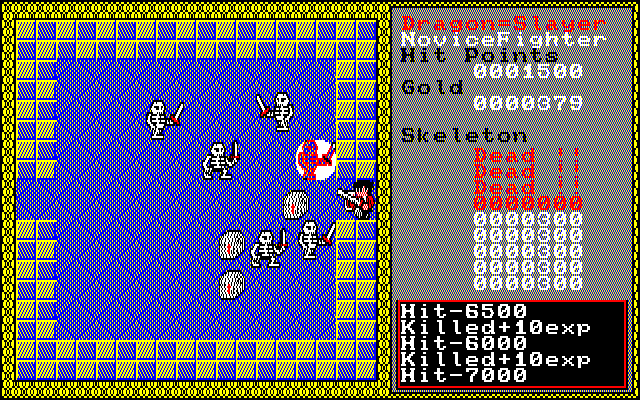

『ザナドゥ』でも『アルフォス』のこの技法はそのまま踏襲されている【※】。さらに画面に枠をつけ、枠の部分にパラメーターやメッセージを表示するのにも、描画の負荷を減らす狙いがあった。

そして、大きな売りとなった巨大なボスキャラクターとの戦闘シーンの画面構成には、パーツ分けの技術は導入されていないものの、『ドラゴンバスター』の影響が見て取れる。人の身の丈を大きく超える怪物に剣士が立ち向かう構図を、パソコンでもアクションゲームとして表現したいという熱意が、「デカキャラ」という言葉の背景にあったわけだ。

※『ザナドゥ』でも『アルフォス』のこの技法はそのまま踏襲されている:『ザナドゥ』のオリジナルはシャープの「X1」用だが、PC-8801などへの移植も当初から織り込まれていた。なお、1985年初頭に発売された「PC-8801mkⅡSR」からは、このようなアクションゲームで利用頻度の高いグラフィックの重ね合わせ処理を補助する回路が追加された。