倫理と道徳──未プレイの場合は、ここで読むのをやめること

以下には『The Alters』のストーリーのネタバレが含まれます。あらかじめご注意ください。

主題についての批評に移る。未プレイの場合は、ここで読むのをやめること。

*

*

*

この作品の主題は、倫理と道徳だ。

にもかかわらず、作中に、文学的な役割をもった「オルター」がいない。

そのために、主題を掘り下げられていない。

もちろん、文学だけが、道徳倫理を掘り下げられるとは言わない。人間同士のかんたんな交流によっても、語れる。

しかし、本作における「オルター」どうしの交流の表現といえば、日々の資源管理や採掘などが終わったあとの、基地での断片的な会話くらいのものだ。

そのあとは、劇的な画や、ストーリーの展開、短期目標の設定に用いられる。

テンポの問題はわかる。これはリソース管理シムでもあるから、会話にそこまで時間を割けないのだ。

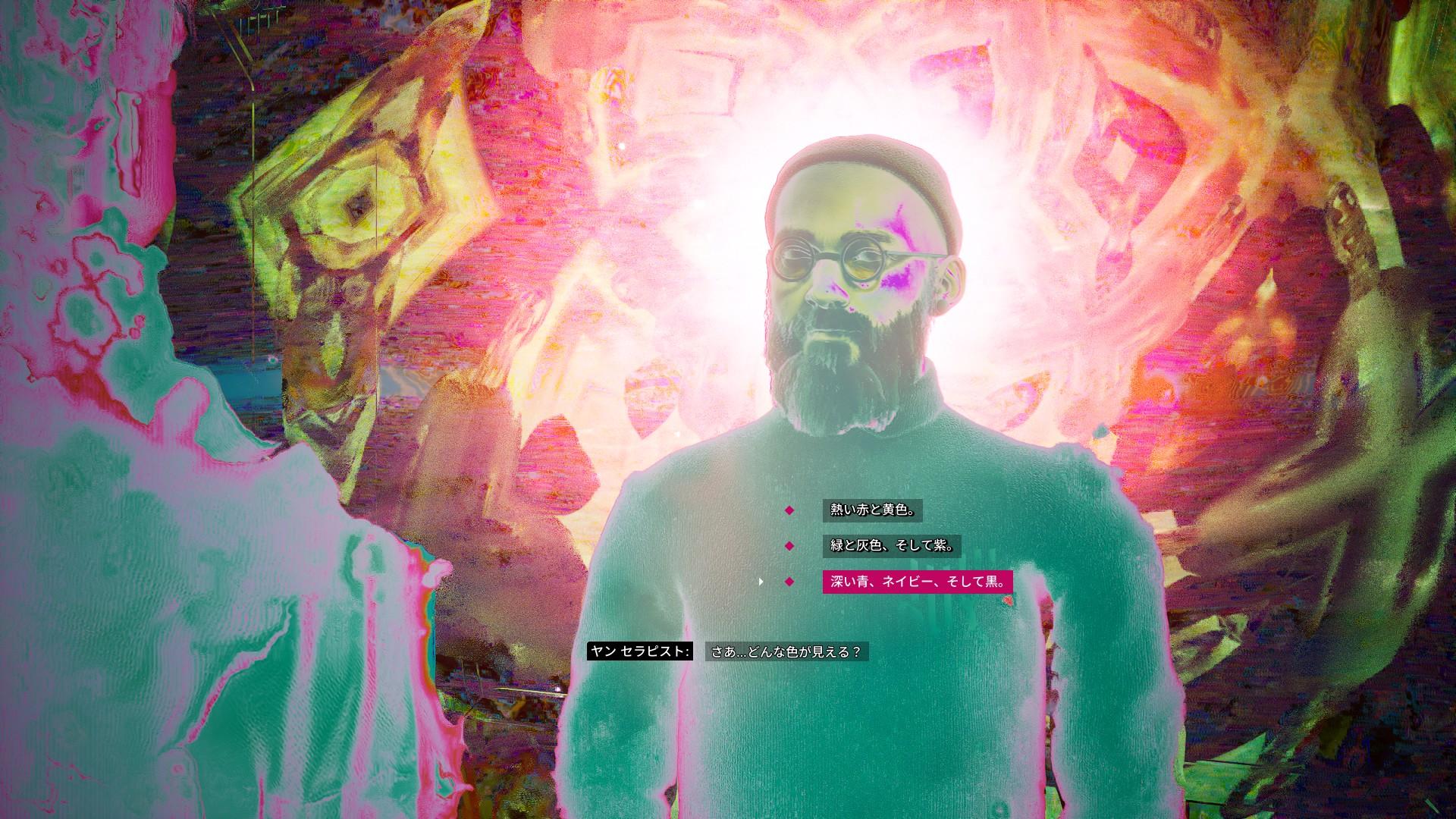

しかし、だからこそ、哲学者、詩人、あるいは宗教人のオルターが必要だった。時間がないなら、多少むずかしくとも、圧縮された言語で交わす議論で済ませるしかないと思うからだ。永劫回帰なり、エロティシズムなり、輪廻転生なりに触れていないから、ゲームの伝えたいことが相対化されないままになっている。

たとえば、劇中でシシュポスの神話を引用することで、「とはいえ議論だけではなく、働かなければ食っていけないのだ」と、ブルースを伝えたかったのはわかる。だが、だとしたら、その「働く」部分も、もっと主題と密接に結びつけねばならない。

それがないために、ほとんどの人間は一日に十二時間の奴隷労働をして死んでいくのだ、という諦めにすぎないようなものしか、惑星探索や資源採掘のパートにおいて表現されていない。

すると「オルター」たちはただ、生きるために生きることになり、作品全体のメッセージが、生命至上主義の範を脱しきれていないように見えてくる。

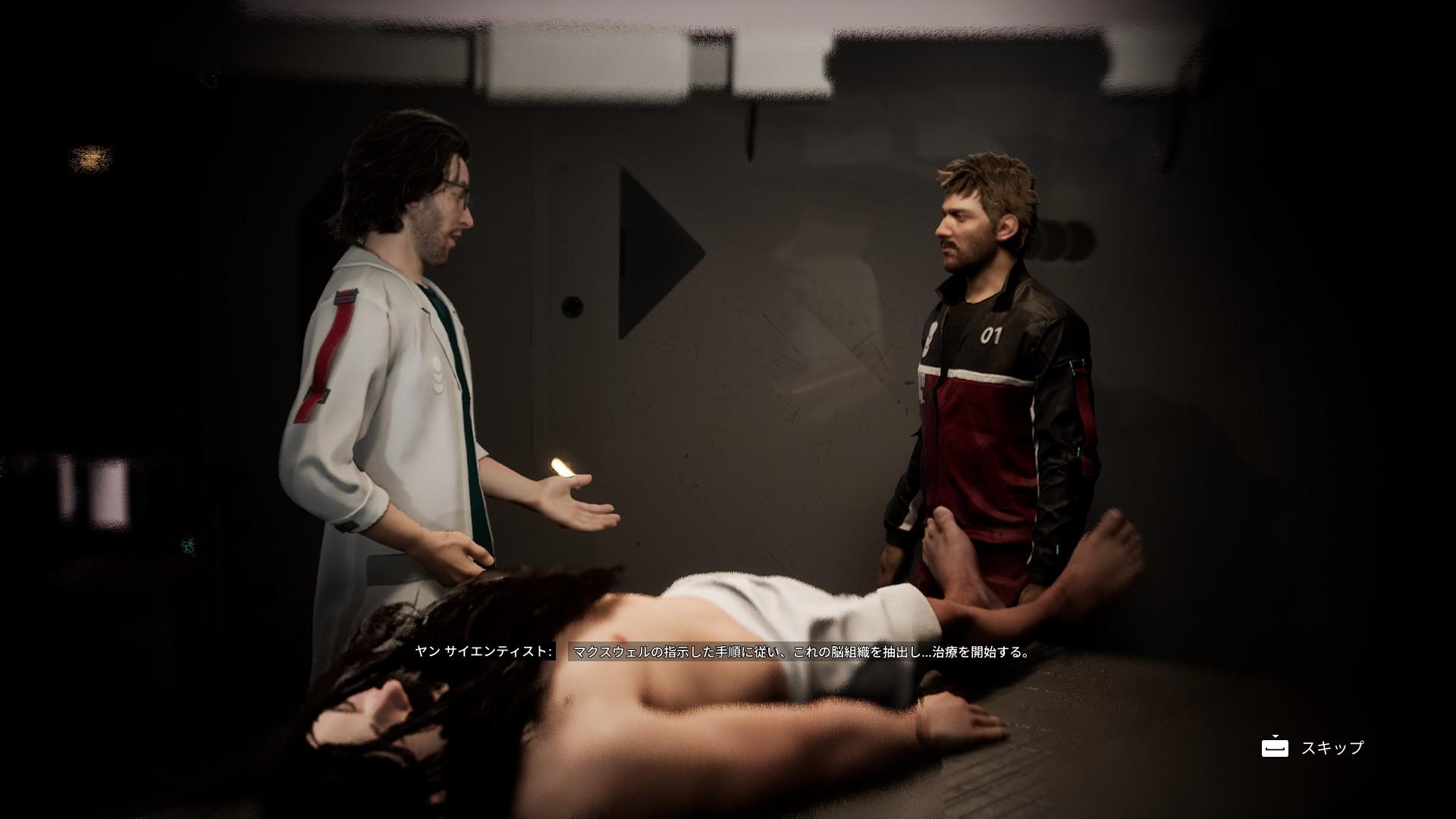

たとえば、白紙のオルター、「タブラ・ラサ」の脳からiPS細胞を摘出するのが、非倫理的だと言いたいのはわかる。

だが、それならば、作家に聞きたい──あなたは人工中絶には反対なのか?

その問いに、直截でなくとも応えるような信念が、作中に響いていない。

たとえば、彼の現実において事故で片腕を失った「マイナー」が、「ビルダー」の現実に生産されたとき、両腕があった。「マイナー」は、失ったはずの腕があることに非常に苦しみ、やがて片腕を自ら切り落とした。この事件のあとで、筆者は義手をつける選択をしたが、そのことに「マイナー」がどう向きあったか、あとは語られない。

それぞれの「オルター」に個別のストーリーラインが設定されてはいるが、それらのほとんどはダイアローグに終始して、展開は比較的穏健である。

そのくせ、三章につづく「タブラ・ラサ」あるいは「インプラント」の選択のあとで、その選択に同意しないオルターたちがベースから離脱するという、かなり動的な展開がある。

ここまでで、もしも彼らの心理がより子細に描かれていたらば、彼らの行動も感得できたのだろうが、わたしにはどうも、力ずくに感じられた。

無機物に蔽われた異星の大地に幻想の大樹が屹立し、その頂上へのぼっていくというラストのアクション・パートは、とても象徴的かつ鮮烈な表現だった。その意味を感得させるためのビルド・アップが、上記のような理由によって、弱かった。

しかし、エンディングは、抑えのきいた滋味のあるものになっている。

人間は、選択の可能性をすり減らしつつ成長していくものだ。だから、どのエンディングも、もはや大団円ではない。人生いろいろあったけど、最後に満開の花が咲きました、というものではない。

主人公は、もう大人だ。一仕事終えて休んだら、新しいドアを開いて、困難に相対していかなければならない。

ただ、そうするまえに、ふと、鏡を見る。そこにいる自分を、確かめる──これは、良かった。

プレイヤーキャラクターである「ビルダー」は、とにかく、とても偉い。

彼はいつも、じつに自信なさげに「オルター」たちに相対し、おずおずと話しだすのだが、最後にははっきりと自分の意見を言うし、意志決定をする。

これは、目立たないが、すごいことだ。

自分のなかのさまざまな意見に相対することは、心のなかでさえ怖い。なのに彼は、その意見──しかもそれ自体の人生経験の重みをもったもの──が受肉した自己に、肉声で、正面から話しかける。そして、その意見を親身に聞こうとする。

自己に向きあう。そんなこと、わたしには、怖くてできない。尻尾をまいて、逃げだすだろう。

だが、彼はやった。

自分とのあいだに、橋をかけてみせた。

そして、だからこそ、彼が──「ビルダー」が、主人公でなければならなかったのだ。

彼は、自分自身かつ他者である存在とのあいだに、関係を「ビルド」する。まったくの異星において、資源採掘の機械や、移動基地の設備を「ビルド」する。

いや、そもそも、自分自身のべつのバージョン、「オルター」とかいうものさえ、「ビルド」してしまう。

彼は苦しみながら、考える──こういうふうに話をもっていけば、あの「オルター」も納得するかもしれない。こういうふうにパイロンを設置すれば、うまく資源が運べるかもしれない。そう考えて、プランして、実際に手を動かして、ほんとに事実を「ビルド」してしまう。

それは、ものすごくえらいことだ。

わたしは彼に言ってやりたい。

「だから、おまえがリーダーだったのだ」

「だからこそ、おまえの人生の舵を取るのは、おまえでなければならなかったのだ」

──みたいなことを言う「オルター」が、ゲームにいない。これが、あまりにも惜しい。「サイエンティスト」が似たようなことを言うが、彼は科学者だから、詩心がない。だから、テキストと台詞の情緒が弱い。

それは、ほかの作品なら読者に感得させてもいいことだけれど、しかし、この作品においては、やっぱり「オルター」に言わせなければならない。

なぜなら、それが彼への(彼の)最高の自己肯定となったであろうから。

もしもわたしが「フィロソファー」として産まれたなら、わたしはわたしの「ビルダー」に、おまえはよくやっているぞと、わたしなりに声をかけてやりたかった。常日頃、自分自身にたいして、そう声をかけているようにだ。

だからこの作品はむしろ、ゲームが設定したヤン・ドルスキという他人ではなく、プレイヤーである自分自身がこういう状況に置かれたら、と想像する種にしたとき、面白い。

わたしのなかにも、それぞれの「オルター」になりそうな部分は、ある。その部分が、わたしがとらなかった選択によって、より自由に成長していたとしたら……。

こうした想像は、そのような選択をした自分を、誇りに思わせる。と同時に、その選択をしなかった、平行世界のべつの自分をも、誇らしく思わせる。

そして、それこそが自己を肯定するということであって、プレイヤーに絶え間ない決断をせまる『The Alters』は、だから人間賛歌の試みなのだ。