タロⅡを探索し、開拓し、生命を再起動せよ

ここからは、改めて『アークナイツ:エンドフィールド』の内容を紹介してから個人的なインプレッションをお届けしようと思います。

『アークナイツ』はタワーディフェンスゲームを軸とし、そこに重厚なストーリーやメインシステムをアレンジした各種ゲームモード、基地の効率的運営による育成素材の収集などが付随したゲームだった。

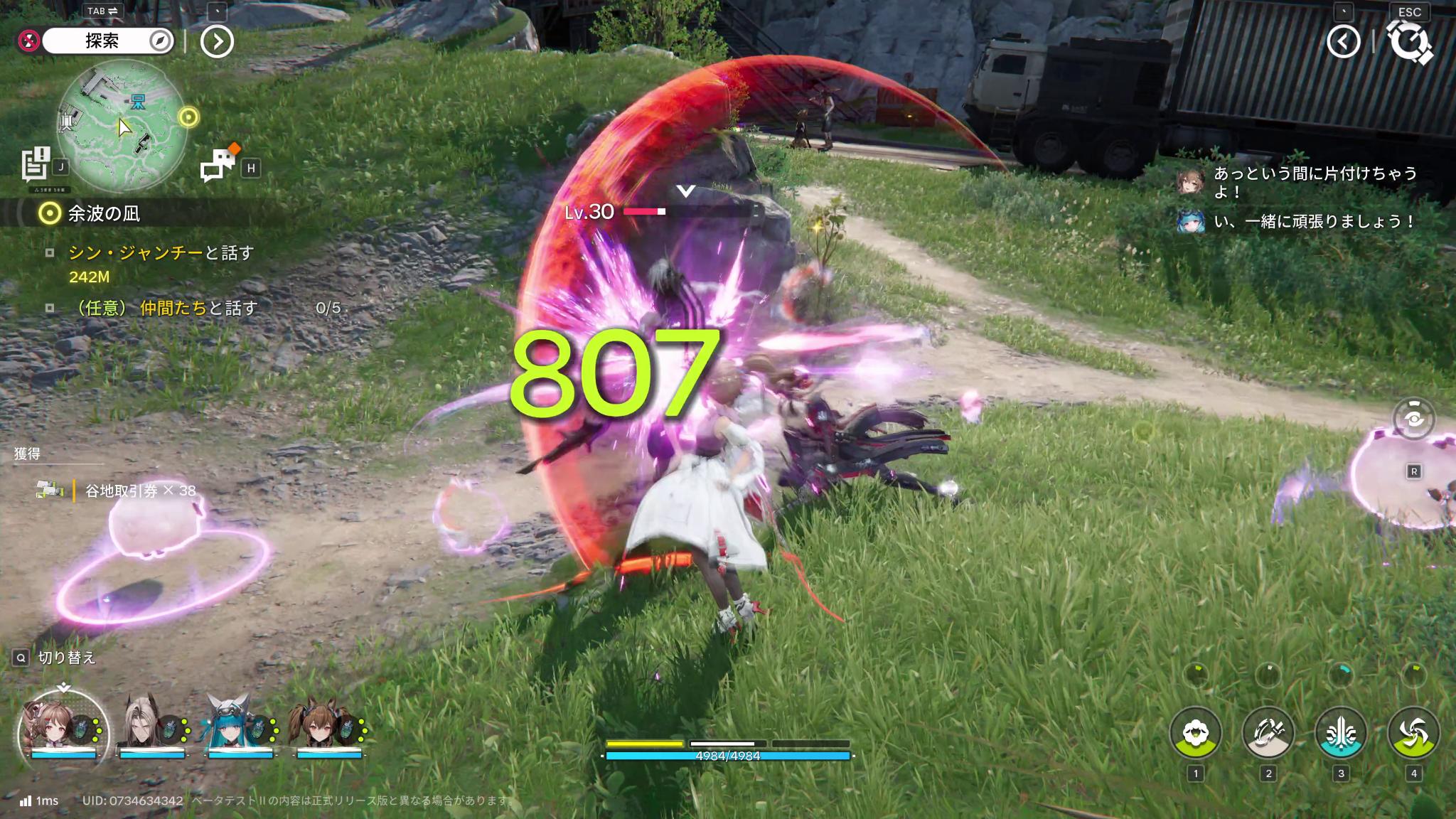

転じて『エンドフィールド』の基本は3Dリアルタイムアクションだ。

広大なマップを探索し、アイテムや素材を集め、ときにはジップラインや切削装置などの設備を設置するなどしながらタロⅡを駆け回り、敵に出逢えばシームレスに戦闘が行われる。

また、もうひとつの軸として用意されているのが「集積工場システム」だ。

これは例えるなら『Factorio』のような工業自動化ゲームを3Dゲーム内に落とし込んだもので、電力源となる「協約核心(きょうやくコア)」を中心に、さまざまな設備を設置。電力を繋いでアイテム生産設備を稼働させたり、攻略に活かしたりするシステムだ。

今回のテストプレイではその段階まで進めることは叶わなかったが、敵に攻められた際の防衛といったタワーディフェンスゲーム要素もあるとのこと。

代表的な利用法としては『アークナイツ』基地内の加工場のように素材を加工して別のアイテムに作り変える精錬炉などが挙げられる。

作れるアイテムはクエスト攻略用のアイテムのほか、回復アイテムやバフアイテム、装備など様々。

謎につつまれたタロ2を「探索」し、敵対する謎の生物アンゲロスや荒くれ者ランドブレーカーと「戦闘」をこなし、集成工業システムで「生産」を行い文明を護り、取り戻す……それが『アークナイツ:エンドフィールド』の大目的だ。

『アークナイツ』が持つ深いフレーバーとゲームの融合は健在!

で、具体的な感想です。

今回は大まかに

①ゲーム開始時から始められるデータで3時間ほど遊び

②時間切れを感じたのでセーブデータをチェンジして武陵城から2時間ほど遊び

③最後の1時間で全クリア状態のデータを遊ぶ

という感じでプレイしてみましたが……どうしよう、書きたいことがいっぱいあるな~!

まずはひとつ、遊んでみてとくに安心したのは「『アークナイツ』らしいストーリーとシステムの融和」が今回も活きていること、でしょうか。

前作『アークナイツ』では「ガチャ」については人事部が行っている求人、ヘッドハンティング。石やスキンを買うためのコーナーは購買部が運営しており、経験値を与えるためのアイテムは実戦を収録したビデオであり、それらも基地で作っている……というふうに、ゲーム内システムのすべてが、製薬会社「ロドス・アイランド」の業務として描写されており、ストーリーへの没入感を高めてくれていました。

こうした描写は2Dゲームから3Dゲームとなった今回も健在で、「ゲームってそういうものだから」という切り捨てがほとんど皆無でうれしくなります。

例えばファストトラベルについても源石技術を応用した転送システムが構築されており、これらの転送ポイントを修復したり新たに設置することで可能になる……といった感じでストーリー内に自然に融け込んでいますし、「開拓」を目的とするエンドフィールド工業の理念とも合致します。

これがもっとも活きているのが「集成工業システム」で、ゲームのもうひとつの核だけあって密接にストーリーと絡んでいます。

集成工業システムを使えば、電力の供給やアイテムの生産設備に留まらず、居住区ですら瞬時に創り上げて展開することができる。

つまり集成工業システムの輪を広げることは、未だ未知の惑星であるタロⅡの「開拓」そのものであると同時に、アンゲロスとの戦争の爪痕を「復興」も担っており、まさにタロⅡの文明の礎となる驚異的な技術なのです。

集成工業システムの優れていると感じた点がもうひとつあって、それが「会社経営というロールプレイになる」という点です。

『アークナイツ』では基地システムを通じて経済活動を行い、擬似的にロドス・アイランドの経営感覚を味わうことができました。

が、ロドスで作っているのはなぜか金塊。お前ら製薬会社じゃないのかよ!

ストーリー上では鉱石病の薬を生産して販売し、ときには患者を受け入れ入院や手術といった治療も行い、また鉱石病が拡がりそうな事件があれば未然に防ぐ……といった描写は枚挙にいとまがないのですが、どうしてもここの金塊作って売るという身も蓋もないシステムが謎っちゃ謎で、ゲームシステム部分だけ見てると「さまざまな鉱石病事案に関わる製薬会社」というよりは「金塊を作る能力を持っている傭兵会社」みたいな雰囲気になってしまって若干コンフリクトを覚える点でもありました。

その点が『エンドフィールド』では改善されており、エンドフィールド工業はその名の通り工業会社。惑星を開拓して土地に集成工業システムを建設することそのものが目的であり、またそのシステムを利用して土地に必要なものを作り出すことができる点もゲームシステムとストーリーが見事に融合しています。

たとえば、武陵では源石と「とある」者の力を融合させた「息壌」という新エネルギーが暮らしを支えているのだが、これも集成工業システムで作り出すことができるし、もちろん素材や取引に使える。当然、息壌を生み出すことは部量の人々を直接的に助ける手段でもある。ゲームとしての利益とフレーバーが噛み合っていて気持ちがいい。

正直、『エンドフィールド』に「集成工業システム」というクラフトモードがあると最初に聞いたときは「面倒そうだな」と思っていたところはあったんです。『アークナイツ』が発展した3Dアクションができりゃあそれで十分なのに、なんでそんなカロリーが高そうな別ゲーを用意したんだ? と。

ですが遊んでみると探索・バトルと集成工業システムは互いが互いにリンクしあっており分かちがたく、むしろ世界設定の構築には集成工業システムが欠かせないものになっていると感じました。ストーリーのかなり中核に位置づけられているのですよね。

このシステムを生み出したとともに、十全に取り扱うことができるのはプレイヤーである管理人だけ、というのも前作の「天才的戦術眼を持つ”ドクター”」とは違った特別感が演出されていて心地よいものがあります。

建設が面倒な人用に、「図面システム」も用意されましたし、今回の試遊を通じて集成工業システムについての心配は消えて純粋に楽しみな要素になりましたね。

長く遊んでた2Dゲームが3Dになると……うれしい!

4人パーティ制やバトル、3D造形についてもいろいろ話したいことがある!

まずバトルですが、TGSバージョンでも触ったのですがなかなかおもしろい操作性を有しており、戦術性の高い編成やバトルが楽しめそうという印象を受けました。

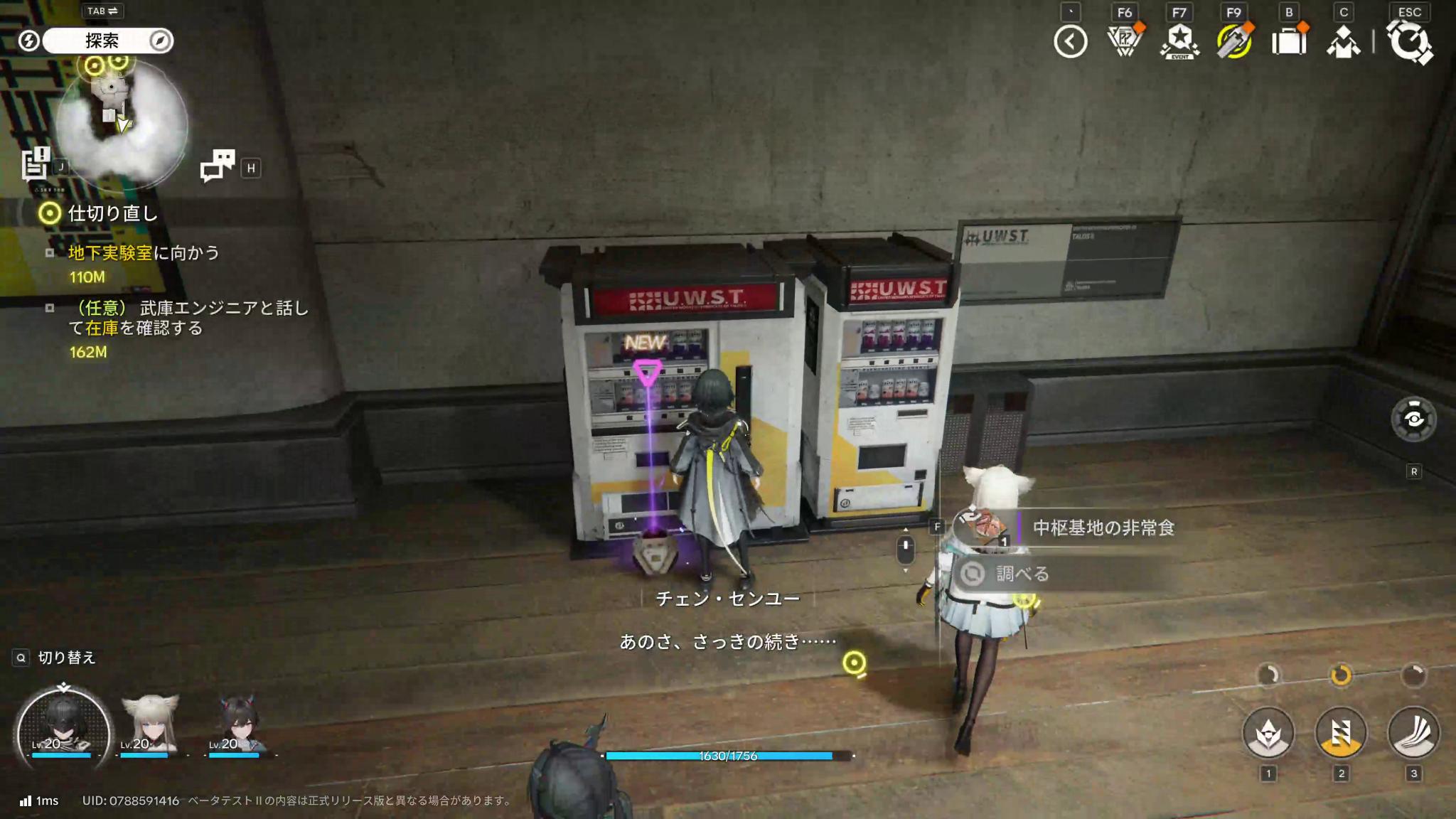

ちょっと一言があるのが割とうれしかったりする[/caption]

ちょっと一言があるのが割とうれしかったりする[/caption]

また、『アークナイツ』における「指揮するドクターとオペレーター」といった関係性よりも、より近い距離感の「ともに戦う仲間」になったことで、ちょっとしたやり取りも楽しく……。

例えば戦闘終了後には各々が汎用セリフを言うのですが、これらの掛け合いが妙に楽しい。たとえ専用に作られたものでないにしても、編成ごとの関係性がじんわりと頭のなかに感じられるような滋味があってうれしかったですね。確かにこの感じは元来の、RPGらしいRPGの味がするな。

また、こうした「より近い距離感でのキャラクターとのやり取り」はほかにも用意されており、例えば昨今いろんなゲームで実装されているチャットツールでの擬似的な会話なども可能。

拠点となる宇宙船「帝江号」にはオペレーターが闊歩しており、彼らが仕事をしたり休憩している様子や、話しかけてプレゼントを送る機能もある。

また、これは改めて言うまでもないがキャラクターの3Dモデルは非常に高品質に作られており……新キャラクターたちはもちろんだが、個人的にはとくに『アークナイツ』に登場したキャラクターと酷似した見た目やパーソナリティを持つ「再旅者(さいりょしゃ)」をじっくりと見たときにこれまでにない感情に揺さぶられた。

例えば『アークナイツ』のスルトと同じ姿をしているレーヴァテインを触ったとき……「お前……こんなに美人でかわいかったのか!!!」と新鮮な胸の昂りを覚えた。

「いやスルトは元からかわいいだろ!」という意見にはそのとおりだと頭を垂れるしかないのだが、私はどうしても『アークナイツ』のスルトからは美人だ、かわいいと言う以上に「強すぎて頼れるかっこいいお人…」という印象が大きかったので、その魅力に新しく気付いた形であった。

そしてもちろん、そのスルトが自分で操作できる! というのに、いたく感動してしまった。

そのほか、ものすごくちょっとした要素として「ジャンプができる」ということも特筆しておきたい。

いや、この手のゲームって結構「ジャンプできる/できない」って気になるじゃん!

ジャンプできないゲームで遊んでるときに「道がゴミで塞がって通れないぞ!」みたいなこと言い出すと「ジャンプして乗り越えてくれよ~!!」って思ったりするじゃん!

『エンドフィールド』は問題なくできます。

コリジョンが変で、なにもないところに引っかかって登れない! なんてところもあんまりなく、割と見た目通りの当たり判定をしているのでいろいろ近道できないかとか隠し通路ないかとか探したくなる設計なのはナイス。そして意外とその先におまけアイテムが置いてあったりするのもうれしい。

さらに細かく、さりげなくいいなと思った要素として「中断された会話を再開してくれる」機能にも触れておきたい。

例えばシナリオの進行上、進んでいる会話の最中にインタラクトできるオブジェクトを発見する。つい、それに触ってしまって会話が中断されてしまったときは、インタラクトしたことによるテキストが閉じられたあと、「あのさ、さっきの話の続きなんだけど…」と言いながら会話を再開してくれるのだ!

これには気が利きすぎてて感動してしまった。

これまで何度、こういう状況で会話を聞き逃してきたことだろう。それが『エンドフィールド』ではある程度改善されているのだ。それも自然な会話の流れとして。

むしろ「管理人が話聞いてねぇーんだけど!」と言われているような罪悪感も覚えるが、それもまたうれしいといえばうれしい。こういう細かいところにいちいち没入感を損ねない要素があって感心してしまった。

テキストも相変わらず充実!

各所に散りばめられたフレーバーや『アークナイツ』とのつながりもたまらないものがある。

例えば最初期に手に入る装備品からもすでに「あっ!」と思えるような要素があり、興奮させられる。

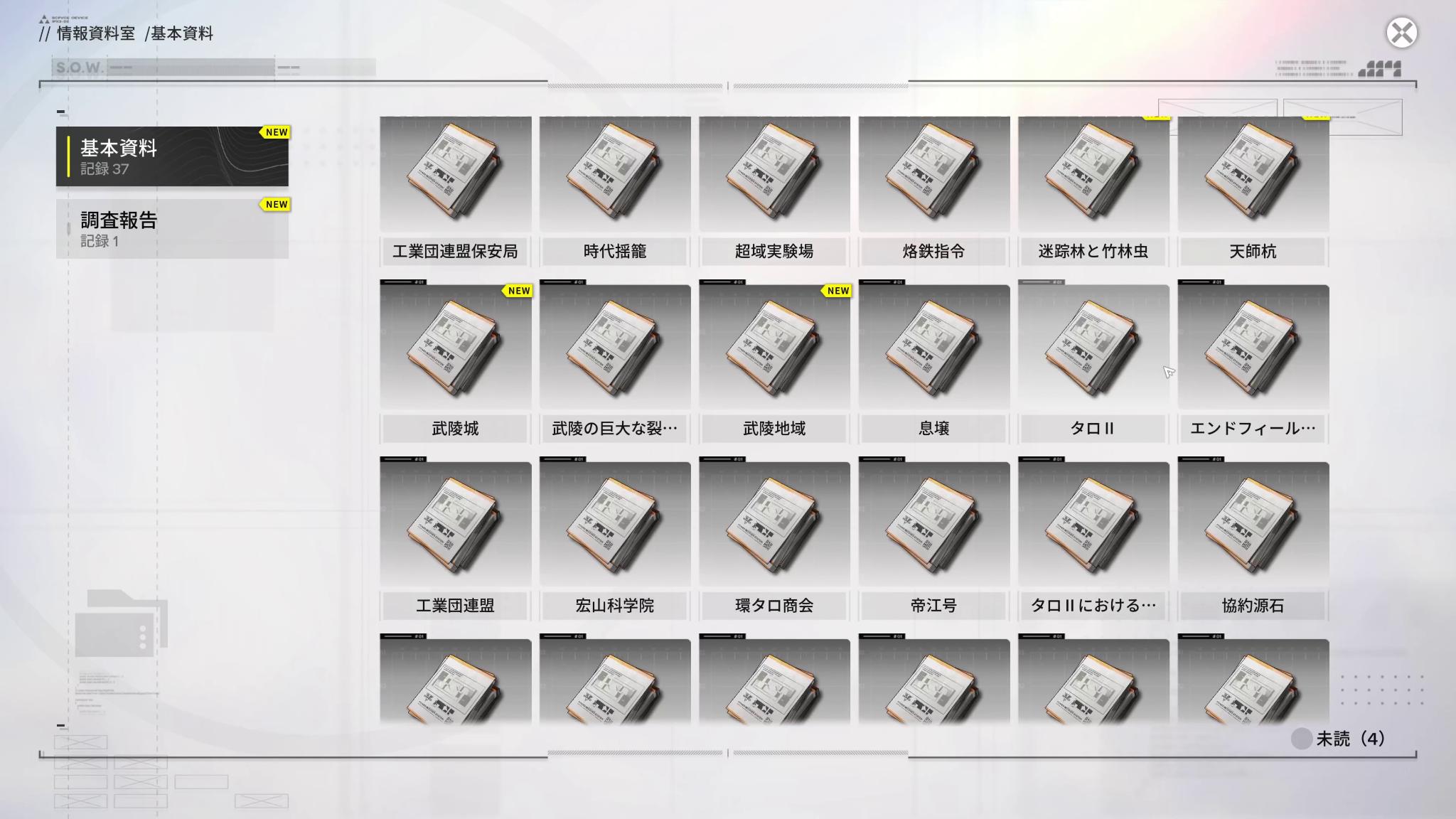

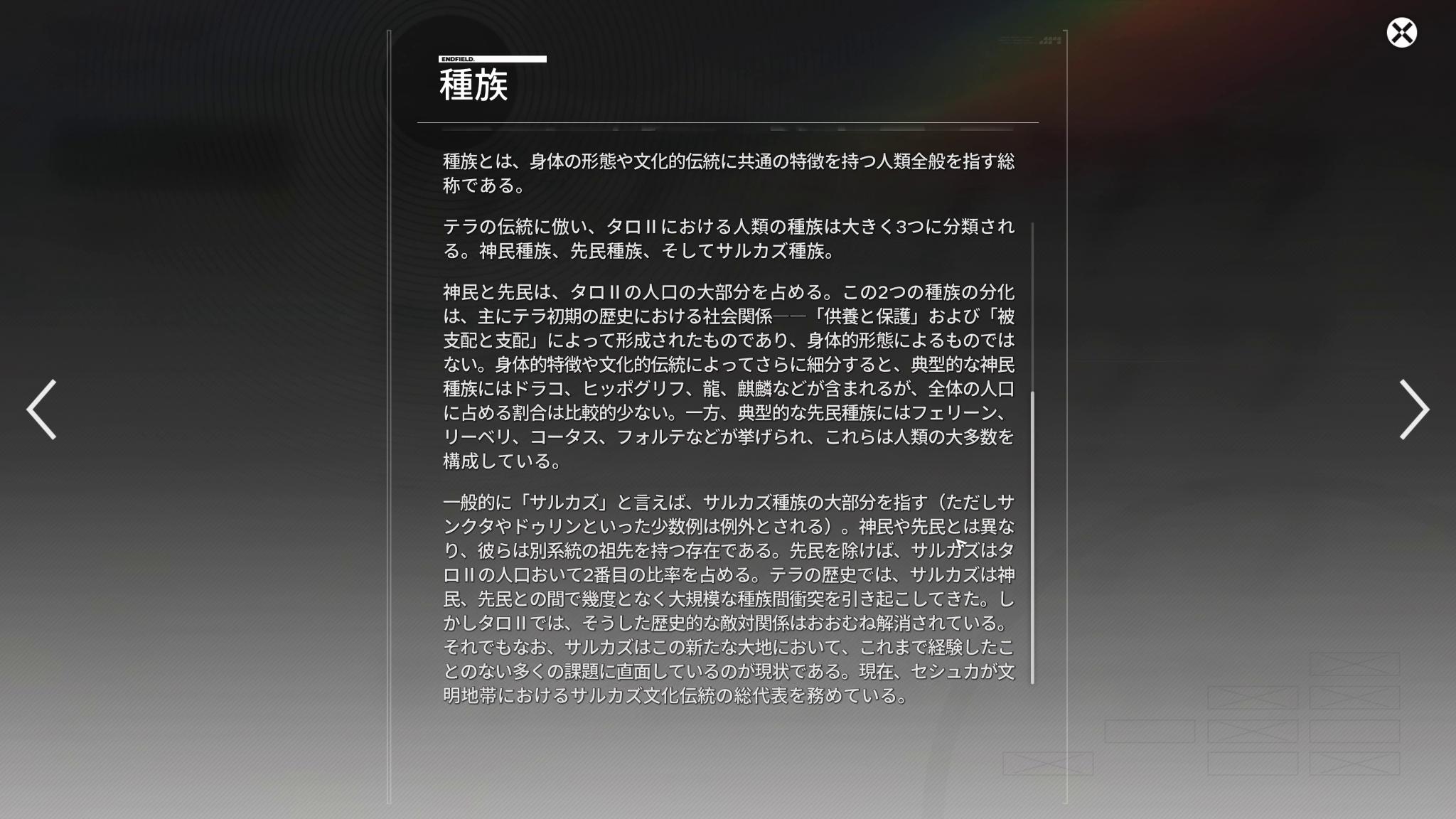

また、今回は用語集的なものも用意されていて、『アークナイツ』でアイテムのフレーバーテキストやプロファイルを読むのに夢中になっていた身としてはうれしい限り。

そういえば『アークナイツ』には用語集ってないに等しかったし、『エンドフィールド』はもちろん改めて『アークナイツ』への理解を深められるような内容もあってここを読むのにももっと時間を使いたかったな~! と後悔。

また呼んでください……行くんで……

いやぁ~、そんなわけで超堪能してしまいました『アークナイツ:エンドフィールド』試遊会!

会場にはケータリングも食事も隣接していたので、プレイ中の6時間は集中力の限界までエンドフィールドを遊ぶ→休憩に外に出て飯を食うという『エンドフィールド』を遊ぶための理想空間が広がっていて「住めるな…」と思いました。

参加者には充実のおみやげまで配られ、大満足の発表会となりました。顎足枕ぜんぶつけてもらって至れり尽くせりにも程があるんですけどいいんですかこんなの!?

そして改めて思い返すと今回ってあくまで「ベータテストⅡの発表会」なんだよな….…。じゃあ正式リリースのときとかどうなっちゃうの!? 豪気だぜ。楽しかった。また来たい。

そんなわけで『アークナイツ:エンドフィールド』発表会のレポートは締めさせていただきますが……

上海探訪はまだ終わらないぜーっ!

続けて公開予定の「『アークナイツ』プロデューサー海猫络合物氏インタビュー」記事でお会いしましょう。さようなら。