伝説の漫画編集者・マシリトこと鳥嶋和彦氏が、ゲーム業界へ与えた影響に迫った「ゲームの企画書」特別編。今回は、そのインタビューを承けるかたちで、話題のブロガー・しっきー氏に寄稿していただきました。団塊世代~団塊ジュニア世代の「子供文化」と切り結んで発展してきた、20世紀後半の日本のコンテンツ業界。その独自のメディアミックスの文化に根付いた日本のコンテンツが、21世紀初頭の世界に置かれているポジションと、その可能性を考える論考です。

鳥嶋和彦氏のインタビュー記事を読んだ。

日本のコンテンツの歴史を作った大物編集者の金句集であるとともに、黎明期の日本のゲームが出版文化の影響を受けていたことを裏付ける一級の資料でもある。

印刷文化が豊かな日本では、出版社がコンテンツ産業を先導してきた。特にそれを示しているのが「メディアミックス」という手法だ。

その先駆けだったと言われるのが、鳥嶋和彦氏の座談会の相手である佐藤辰男氏が在籍していた角川書店が、80年代から手がけてきたものだ。横溝正史などの小説を映画化し、同時にそのビジュアルを小説のカバーにすることで、両方の知名度と売上を伸ばす。今では当たり前のように使われているやり方だが、角川はいち早くそれに乗り出した。日本のコンテンツ文化は、出版社が主導したメディアミックスの土壌で発展してきたのである。

日本のメディアミックスという方法

日本のコンテンツ文化の研究者であり、『なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか』の著者である、カナダ・コンコルディア大学の准教授、マーク・スタインバーグはこう述べる。

日本という国は、ぼくの知る限りでは世界のどこよりも、キャラクターとキャラクターグッズに満ちあふれていて、「関連商品」などのモノや物語が信じがたいスピードでメディアを越境し、流通していた。一つの作品をめぐってマンガがあればアニメがあり、アニメがあればフィギュアがあった。まばたきするまもなくメディアミックスが展開されていく。そこに成立した文化的消費財や大量生産品のネットワークは、間違いなく北米では見られないほど濃密だった。

なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか (角川EPUB選書)より引用

先に注意しておくと、同作品がメディアをまたぐこと自体は日本の専売特許ではない。だがスタインバーグは、日本のメディアミックスが他にない特徴を持っていることを著書で述べている。例えば、彼の指摘で興味深いのが、日本のメディアミックスはコラボするにあたって「世界観の一貫性」が必ずしも重視されないというものだ。

物語の連続性を必要としないし、作品同士で矛盾はそこかしこにある。メディアミックスを支えているのは、互いに矛盾した物語の中の同一のキャラクターだ。

なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか (角川EPUB選書)より引用

海外でもコラボはよく行われているが、その際には世界観の一貫性が強く求められるらしい。違うメディアに移すことで、作品のイメージが崩れることを消費者は嫌うのだ。しかし日本では、シリアスな世界観の作品が「ギャグ的」なものになることすらざらにあり、それが消費者に受け入れられている。

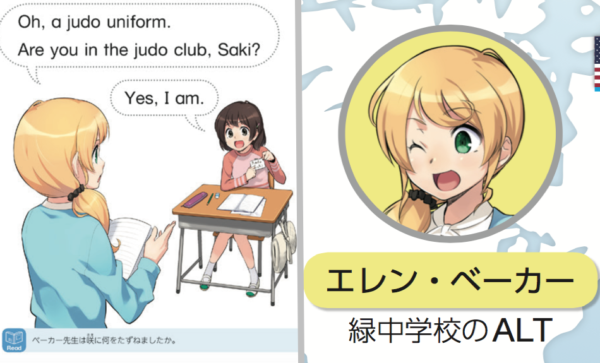

スタインバーグは、多数のメディアを通し作品の世界観が一意に定まっていく米国のコラボを「収束する文化(コンバージェンスカルチャー)」と呼び、様々に世界観が拡散していく日本の文化を「拡散する文化(ダイバージェンスカルチャー)」と呼ぶ。中学校の指定教科書の挿絵の先生が可愛いと話題になり、二次創作が盛り上がってしまって物議をかもした「エレン先生」の騒動などは、日本のコンテンツ文化の典型的な事例と言えると思う。

このような場面で重視されるのは「キャラクターのキービジュアル」だ。極端な話、一枚のイラストがあれば二次創作が派生していく可能性がある。日本のメディアミックスは、「一枚絵」からでさえ様々な創作活動が生まれ広がっていく回路の上に成立している。

メディアミックスの帰結としてのモバイルゲーム

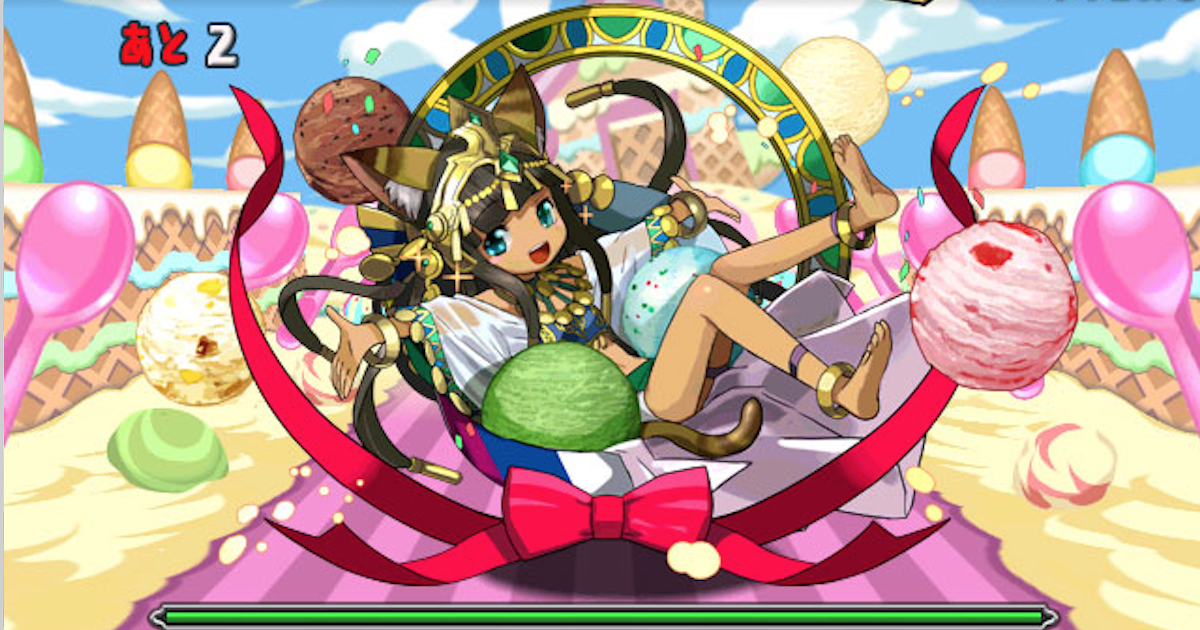

僕の考えでは、日本で流行するモバイルゲームも、一枚絵から派生するメディアミックスの文脈にあるからこそ成り立つものだ。例えば、大人気モバイルゲームである『パズル&ドラゴンズ』のコラボ先一覧を見てほしい。

| パズル&ドラゴンズのコラボ先一覧 | ||

|---|---|---|

| 逆転裁判 | 太鼓の達人 | エミル・クロニクル・オンライン |

| ぐんまのやぼう | クリスタル・ディフェンダーズ | ケリ姫スイーツ |

| ガンホー | 森羅万象チョコ | カピバラさん |

| 新世紀エヴァンゲリオン | クラッシュ・オブ・クラン | グルーヴコースター |

| ドラゴンズドグマ | 高岡市 | モンハン商店 アイルーでバザール |

| バットマン | サーティーワンアイスクリーム | Angry Birds |

| HUNTER×HUNTER | ハローキティ | パズドラ バトルトーナメント |

| ラグナロクオンライン | ドラゴンボール | 聖闘士星矢 |

| ビックリマン | パズドラZ | 北斗の拳 |

| DCコミックス | 三国テンカトリガー | ファイナルファンタジー |

| デュエル・マスターズ | 進撃の巨人 | 週刊少年サンデー |

この脈絡のなさ、統一感のなさに驚かないだろうか。他のコンテンツ作品のみならず、サーティワンアイスクリームのような企業や高岡市のような地域とまでコラボレーションしている。

左:サーティーワンアイスクリームコラボ 右:高岡市コラボ

©B-R 31 ICE CREAM CO., LTD. All rights reserved.

© 2011 TR@P. All rights reserved.

© TAKAOKA City All rights Reserved.

© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(パズドラ運営サイトより)

なぜこれが可能になるかというと、すべてのモンスターが一枚のイラストと数値のみで表現されているからだ。パズルなど何らかのベースとなるシステムに、画像と数値を組み合わせる「カード型」の形式は、日本の多くのモバイルゲームに踏襲されているものである。この方法は、他の作品とメディアミックスする上で非常に便利である。どのようなコラボでも、イラストを用意しさえすれば可能になるからだ。そして、この種のモバイルゲームは、国内では商業的に成功している。

関連記事:

日本のモバイルゲーム、上位10ゲームだけで市場収益50%占める

この調査によると、日本で生じたモバイルゲームの収益のうち90%は日本企業によるもので、『パズドラ』や『モンスト』といった「RPG」の収益性の高さにも言及されていた。

『パズル&ドラゴンズ』や『モンスターストライク』などのモバイルゲームは、家庭用ゲームの市場規模をすでに超え、デジタルゲームのメイン層を占めるものとなっている。一方でそのような作品は、国内ユーザーの高い購買力に支えられてはいるが、海外でシェアを広げることができていないとも言われる。

この種の、「ガチャ」を主な収益源とするモバイルゲームが日本でだけ成功する理由は、これまで培われてきた日本のコンテンツ文化があってこそ機能するものだからだと僕は考えている。

キャラクターがジャンル間を自在に行き来する日本のメディアミックスは、個別のジャンルが独立しているというよりも、コンテンツ産業全体がひとまとまりになって機能していると捉えたほうがいい。例えば、個人で描けて作家性を発揮しやすい漫画やライトノベルが作品を発掘し、アニメがそのビジュアルイメージを強め、グッズ展開などで収益化し、二次創作やコスプレなどが盛り上がり、影響を受けた多くの人が作家を目指す――といった形の循環があり、それぞれがゆるやかな協力関係にある。

そして、日本に特徴的なモバイルゲームは、「ガチャ」という強力な収益回収の仕組みを引っさげ、その生態系の中で確固たる位置を占めた。良くも悪くも日本のコンテンツ文化に根ざしているからこそ、「ガチャ」に価値を見出すユーザーを獲得でき、人気の版権や絵師を作品の内部に取り込むことができるのだ。

このように、ドメスティックなゲームの形式が、現状では商業的に成功するために有効な手段ではあるのだが、その弊害もある。メディアミックスに適応した形でやっていると、デジタルゲームというジャンルとしての進化が妨げられてしまうのだ。

高度化していくデジタルゲーム産業

漫画、アニメ、小説、映画、フィギュアなどと比べても、デジタルゲームは特別に変化の激しいメディアと言える。その土台になる技術の発展により、否応なく姿を変えてしまうからだ。かつては漫画のように少人数で開発できるものだったのが、今ではハリウッド映画より開発資金が必要な大作もある。

そして現状、日本のデジタルゲーム市場は世界的なトレンドからはだいぶ離れたものになっているのではないだろうか。ここでは僕の考える二つの事例を挙げたい。

一つは、クリエイターの「専門化」だ。

ハードのスペックが上がり、その水準が消費者にとって当たり前のものとなるにつれて、グラフィックなどゲーム制作のスキルは専門性の高いものになっていく。一人のクリエイターの発想がそのままゲームシステムに直結していた、「ゲームの企画書」で思い返されるような牧歌的な世界はだいぶ縮小しているのではないだろうか。

もちろん小規模なゲーム開発は続けられているし洗練されてもいるが、やはりメインの市場は大作ゲームにもっていかれるだろう。そのような状況の中で、日本は大規模開発のノウハウをしっかり確立できているとは言えないように思われる。

もう一つは、ゲームプレイの「競技化」だ。

日本では進みが遅いが、「eスポーツ」の潮流は世界的に高まっていて、北米や韓国などの市場ではプロゲーマーや高額賞金の大会が当たり前のものとなっている。この背景には、元々海外ではゲーム文化に「競技」の側面が強かったのに加えて、デジタルゲームというジャンルへの社会的な評価の高まりがある。最新のテクノロジーとして、一流のエンターテイメントとして、ゲームは賞賛され、多くの人に認められるものになってきているのだ。

しかし日本ではあまりそうなっておらず、漫画やアニメと同様、どちらかと言えば子供の娯楽として捉えられている。

関連記事:

日本でeスポーツが流行らないのは“おじさんゲーマー不足”?

日本は他国と比較してゲーマーの平均年齢が低い。米国が37歳、フランスが41歳なのに対して、日本は27歳だ。ゲームは、日本においてはまだ「子供の文化」というカテゴリーに入っているのだ。日本のゲームが漫画やアニメなどの周辺ジャンルと親しい形式を維持し続けていることは、その要因の一つではあるだろう。

『パズドラ』は現在、モンスターにあたるデータベースの数がもうすぐ3000に届く勢いで、あまりに膨大だ。先に述べたように、画像と数値さえ用意すれば新しいモンスターを追加できるからこそ、これが成り立つ。

しかし、世界中で人気のある『クラッシュ・オブ・クラン』のようなゲームは、それほど簡単に新しい要素を追加できない。なぜなら、「アーチャーは遠くに攻撃できる」「ゴブリンは足が早く資源を標的にする」などと、それぞれのユニットの特徴がゲーム内の挙動と密接に結びついているからだ。各オブジェクトの動きや役割をきっちり作りこむゲームは、データを頻繁に追加するのが難しく、他作品とのコラボや「ガチャ」のような課金システムには不向きなのではないだろうか。

海外市場でトップを占めるようなモバイルゲームは「プレイヤーvsプレイヤー」が多く、ボードゲームやトレーディングカードの延長にある要素が強いように思える。製作者(運営)側は、プレイヤー同士が遊ぶためのプラットフォームを提供している。

一方で日本のモバイルゲームは、プレイヤー同士の協力要素はあっても対戦要素があるゲームは少ない。製作者(運営)とプレイヤーが「作者と読者」の関係のようになっていて、ゲームでありながらも視聴作品の形式に近いところがある。これもメディアミックスと相性の良い理由の一つだろう。

このように、海外では面白がられるゲームの構造が大きく違っていて、だからこそ国内で人気のゲームが海外ではまったく流行らないということが起こりうるのではないだろうか。国内に限っては非常に人気が出るからこそ、もっと発展していいはずの「デジタルゲーム」を画像と数値の組み合わせにとどめ、「ガチャ」に頼っていくやり方が続いているのかもしれない。

海外の事例を見る限り、テクノロジーの進化と共に変わっていくデジタルゲームは、日本のメディアミックスの土壌からは離れていってしまうジャンルであるように思える。それなら、「日本のゲーム産業は本来であれば広い世界市場の獲得に向けて尽力すべきなのに、メディアミックスの文化に足を引っ張られている!」と結論づけるべきなのか。例えば何かの事情で「ガチャ」という収益システムが廃止されれば、ゲームファンにとって望ましい方向に事が進むのだろうか?

難しい問題ではあるが、僕はそうは思わない。

日本のコンテンツ文化にとって大切なものは何か?

というのは、そもそも、「日本のゲーム」みたいな枠組みで考えること自体、あまり時流に合わなくなってきているからだ。

米国のハリウッドやシリコンバレーのように、一流のクリエイターを集める場は存在するが、それは無国籍的だからこそ成功している側面がある。専門化が進むデジタルゲーム産業にしても、米国の巨大企業が世界中の企業を買収・合併しているように、国籍や文化に関係なく優れた人材を集めるからこそ成り立つものではないだろうか。そのようにして用意された場所は、世界的な注目を集める「オープン」なところであり、「英語とIT」に代表されるような、誰にでもわかりやすい優秀さがまず求められるはずだ。

それは、「クローズド」な場所に閉じこもるやり方、鳥嶋和彦氏が言うところの「描けるもの」としか言いようのない作家性を煮詰めていくようなやり方とは、両立しにくいように思える。「ゲームの企画書」という一連のインタビューでは、いかに日本のコンテンツが個々の作家のひらめきのようなものに頼ってきたかが明かされている。「クローズド」な環境からしか面白いものが生まれてこないと鳥嶋和彦氏は言うが、たしかに才能というものが「オープン」で標準化できるものだとしたら、彼の考える編集者の役割はなくなってしまうだろう。現在、個人の作家性を神話にしていくやり方が、困難に見舞われていることは確かだ。

しかし、何が大切なものだったのか? という問いは無駄なものではないように思う。

全ては読者にとって、面白いか面白くないかだけ。だから、勝負は最初にパッと見た瞬間に決まる。キャッチーかキャッチーじゃないか――まずはそれなんですよ。

【全文公開】伝説の漫画編集者マシリトはゲーム業界でも偉人だった! 鳥嶋和彦が語る「DQ」「FF」「クロノ・トリガー」誕生秘話より引用

と鳥嶋和彦氏は語っている。

一枚絵からでも可能な日本のメディアミックスは、子供の読者でもわかる直感的な魅力の地平で展開されてきた。例えば、少年ジャンプが採用してきた「読者アンケート」は、資金力のない子供でも作品に影響を与えられる仕組みだった。編集者としての鳥嶋和彦氏は、数値として現れる子供たちの「真実」と向き合い続けなければならなかったのだろう。だからこそ「子供は真実を見抜く」という彼の言葉は重い。

以前、『スター・ウォーズ』の新作が世界中を一色に染める中、日本だけは公開週の動員数で『妖怪ウォッチ』が上回っていて、話題になったことがあった。映画を見たら特典でメダルを貰え、それとゲームが連動していて……という、子供だましのような仕組みではある。

しかし鳥嶋氏の言葉を考えたとき、子供だましと「真実」の境目がどこにあるのかを、僕達は考える必要があるのではないか。日本のコンテンツにとって大切なものは、いったい何なのか?

(C)LEVEL-5/映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト2015(画像は東宝公式サイトより)

創作に向かわせる「空気」

僕の考えとして一つ挙げられるのは、“創作に向かわせる「空気」”のようなものだ。それは、必ずしも個々の作者や読者が意識しているわけではないだろうし、明確な形で取り出すこともできないような、まさに「空気」としか言いにくいものかもしれない。しかし、そこには創作への間口を広げてくれる「何か」があるのだ。

日本のコンテンツ関連の言説を見ていて思うのは、多くのクリエイターが「見た目の直感的な魅力」や「手触り」のようなものに強いこだわりを持っていることだ。子供でも理解できるような、子供でも描いたり作ったりしようと思えるような、その最初の感覚から離れようとしなかった。

どうしてこれほど、イラストやSSを投稿したり、パロディやコスプレなどの二次創作をしようとする人が大勢いるのかと思うことがある。それは何らかの価値に裏付けられているどころか、むしろ後ろめたいことであるはずなのに。

僕が子供の頃に夢中になった『ONE PIECE』や『NARUTO』といった漫画にも読者投稿のコーナーがあった。当時、お小遣いで買った単行本には、読者が描いた稚拙なイラストも載っていて、その無秩序な感じに少しもやもやしたことを覚えている。単行本は保存版でもあるはずなのに、と。しかしそのようなところに、読者を創作に向かわせる「空気」のようなものが担保されていたようにも思う。

鳥嶋和彦がインタビューで語っているように、ゲーム黎明期においては、少年ジャンプの誌面でゲームの製作過程や裏ワザを見せる企画が人気だった。読者がそこに感じた魅力は、一つの創作物の枠内で完結するものではなかったのかもしれない。

個人の作家性を重視する日本のコンテンツの回路は、一つの才能を掬い上げるものであると同時に、多くの人を創作に向かわせるものでもあるのではないか。そして、作者と読者の距離の近さや、キャラクターを介した自由で膨大なやりとりから、何かしら「空気」のようなものが、形成されてきたのではないか。それが日本の創作文化における大切なものを担っているのではないか。

しかしそれは、デジタルゲームを発展させていく上で必要な「専門職」化と衝突してしまう。高いクオリティが当然のものになれば、恵まれた教育を受けた人以外は創作に関わりにくくなる。デジタルゲームの黎明期に活躍した人達は、今だったら業界に門前払いされてしまうかもしれない。技術水準の高さは、恩恵であるとともに、閉塞感としてのしかかってくることもあるのだ。

日本のコンテンツ文化の「空気」のようなものは、僕の世代でも、身近にあったものだ。しかし一方で、それが様々な問題に直面していることも感じている。日本のゲームは海外市場を獲れなくなっているし、国内で成功している「ガチャ」にしても、手放しで賞賛できるやり方とは言えない。

ここまで、現状のアウトラインを提示しようとしてきたが、この先どうなるかはわからない。当たり前のことだけど、これからのコンテンツの世界は、作者であれ読者であれ、そこに関わる人それぞれに委ねられているからだ。「ゲームの企画書」という名前で掘り返された一連のインタビューは、すでに「神話」ではあるのだが、それに対してどのような意見を持つにしても、一度そこに立ち戻って考えてみることは多いように思える。

文/しっきー

関連記事:

伝説の漫画編集者マシリトはゲーム業界でも偉人だった! 鳥嶋和彦が語る「DQ」「FF」「クロノ・トリガー」誕生秘話

日本のモバイルゲーム、上位10ゲームだけで市場収益50%占める

(情報元:Inside)

日本でeスポーツが流行らないのは“おじさんゲーマー不足”?

(情報元:ITmediaニュース)

ゲーム記事一覧

(情報元:しっきーのブログ)