2016年11月6日に都内で催された、第3回ニコニコ自作ゲームフェス クリエイターズ勉強会から、講師として招かれた、『零』を手がけるコーエーテクモゲームス柴田誠氏の講演部分を編集しつつお届けしよう。

クリエイターズ勉強会は、自作ゲーム支援のために、3年前から催されているもの。過去にも桝田省治氏や中村光一氏を招き、かなりコアめの話が聞ける機会となっている。この勉強会に、今回は柴田氏が講師として登壇。氏がディレクションし続けている『零』シリーズを軸に、各タイトル制作時の着想経緯や、“ホラーゲームの作りかた”とも言える『零』の企画書の解説、そして来場者からの質問への回答など、過去に語られているゲーム制作の現場の話の中でも、トップクラスに濃密な話が語られたのだ。

電ファミニコゲーマーで過去に氏に取材した、“ホラゲにゲームデザインの常識は通用しない!? Jホラーゲームの第一人者『零』×『SIREN』開発者が語り合うホラーの摩訶不思議(柴田誠×外山圭一郎)【ゲームの企画書第八回】” と併せて読むと、より理解が深まるだろう。

|

ホラーは激辛カレーのようなもの

司会:

柴田さんには、過去に電ファミニコゲーマーで行った取材記事にて、『零』着想時の企画書を、ご厚意でサイトに上げさせていただいています。本日はそれをあらためてここでご覧に入れつつ、柴田さんご本人にご解説いただきましょう。

この自作ワークショップに来場された皆さんには、ゲームを作るときに企画書を作る人も作らない人もいると思います。ですがプロの場合は企画書は必須。それはいろいろな人に作ろうとするゲームの魅力を説明する必要があるからです。ひとりで作る場合は不要ですが、企画が走り出す最初のタイミングで、いままで誰もやったことのない“霊を写真に撮るホラーアドベンチャー”というものを、柴田さんがどう説明し、どう「おもしろそうだね」と言ってもらったのか。それをかいつまんでお伺いできればと思います。

柴田誠氏(以下、柴田):

これを書いたのは2001年。まだタイトルが決まっておらず、プロジェクト名になっていますね。

司会:

冒頭に“怖さに特化したゲーム”とあります。当時はホラー映画ブームが続いていて、『リング』や『ブレアウィッチ・プロジェクト』などの名前が見えます。だからホラーはテーマになり得るんだと。

柴田:

いまとなっては驚かれるかもしれませんが、「怖いものは売れるんだ!」と、この企画書では宣言したわけですね。ですが、怖いだけだとなかなかウリにはなりません。商品としては激辛カレーと同じです。激辛を強く押し出すほど、「とにかく辛いのが好きな人」は喜ぶのですが、プレイヤーの皆さんにはそういう人ばかりではなく、カレーは好きだけど辛さはそこそこがよく、「いや、そこまで辛いと言われると、ちょっと」という反応をする人のほうが多いと思います。

1作目を作って、「怖くしようと思えばもっと怖くできる」と解ったんですが、本当にそれだけだと“辛いだけのカレー”ということで敬遠する人も現れる。当時はその辛さと売り上げの相関関係を模索していました。

司会:

この企画書には『バイオハザード』の名前がいっさい登場しませんが、影響はあったのでしょうか。『バイオ』以降のホラーゲームはだいたい『バイオ』の影響を受けていますよね。

柴田:

すでにホラーゲーム自体もかなりメジャーとなっていたタイミングでしたので、企画書を読む人の頭には、もちろん『バイオハザード』だったり『サイレントヒル』だったりが浮かぶことが前提でした。ですので、影響はありますよ。

司会:

それらのゲームはもちろん、『リング』や『ブレアウィッチ』などの映画のようなホラー体験ができるゲームと言うことが企画のウリだったわけですね。

柴田:

そう言われるとそうですね。“精神的にくるホラー映画”のエッセンスをゲーム化することを念頭に置いていました。ゾンビ映画でゾンビの頭を撃って破裂させたりするのは、同じホラーというジャンルでも、どちらかというと気持ちがいいという側面もあります。それとはぜんぜん違った怖さを出したかったんです。

『リング』の中田秀夫監督が撮った『女優霊』という映画がありますが、この作品には何が起きているかよくわからないけど、何かが進行していて、正体がずっとわからないという怖さがあります。怖いと同時に不安になるんですよね。おそらくほぼ最後までまったく主役となる霊が出て来ず、引っ張ったあげくに登場するんですが、結局よくわからない。ゲームでは最後まで霊が出ないというのは難しいので、もっと霊にご登場いただく必要があるんですが(笑)。そんな日本のホラー映画の「じわじわした怖さ」をゲーム化できないかという思いは強くありました。

司会:

同じページの下には“PS2の立体音響とリアルなグラフィックを駆使して、リアルな幽霊屋敷の中にいることを体験させる”という文言も見られます。“ザ・体験”ですね。

柴田:

立体音響はやりたかったんですよね。いまももちろんある技術ですが、当時は音が頭の周囲を回ったりするバイノーラル録音が話題になっていたんです。立体音響を取り入れているゲームはほかにもありましたが、3Dのゲームでやっているタイトルはなかったと思いました。懐中電灯を持って古い日本家屋に入り、周囲のかすかな音や霊の出す音が立体的に味わえるなら、「これは価値があるな」と思いましたね。

司会:

自然音を全面的に取り入れた初めてのホラーゲームは、やはり『バイオハザード』だという考察もあります。“BGMがなく、ひたすら廊下をギイギイ言わせて歩くことがいちばん音響として怖かった”というものなんですが、それと同じようなことを意識されていたんですね。

柴田:

『バイオ』に無音の瞬間があるのですが、完全に音がないんですよね。でも、『零』の無音は、音の波形でいうといちばん音量が大きいんです。電ファミニコゲーマーさんの取材でも語りましたが、『零』は無音部分で人間には聞こえない帯域の音を爆音で鳴らしています。「ゲームが起動した瞬間に犬が吠えたり、取り乱したりした」と言われましたが、これは単に大きな音が鳴って驚いているだけだと思いますよ。キャラクターがいるのは本当にがらんとした和室だけど、「誰かがいる」だとか「見られている」だとか、「何かが詰まっている感じを出さなきゃ」と考えたんです。和風ホラーで無音というのは、けっこう難しいと思います。無音にも種類がありますし、そもそも『零』の無音は、タイトルによって毎回違うんですよ。無音を作るのがいちばんたいへんだと思います。「今回の無音はどうしよう」、「どういう感じにしようか?」という話になりますね。

司会:

毎回違う音なんですね!?

怖い“ごっこ遊び”

司会:

恐怖が頂点に達する攻撃手段“カメラ”、とあります。これは?

柴田:

プレイ中に「幽霊が出るかも」と不安を抱えているときは怖いですし、出た瞬間は驚くのですが、ゲームの敵だと認識してしまうと怖くなくなるんですね。ゲーマーはずっと敵を倒したがっているものですし、出ると「これを倒せばいいんだ」と攻略する対象になってしまう。ホラーゲームとして考えると、これは“出たらおしまい”になるので、「なんとかしたい」と思ったんですね。

だから武器をカメラにしたのは、怖さを持続させるためでもあったんです。ボタンを連打してダメージを与えるのではなく、“タイミングをはかって1回だけ押す”とか、“一瞬だけ敵を押しのけられるけど、またやってくる”というイメージです。カメラを覗いていると、遠くにいる霊がどんどん迫り、顔がハッキリと映ってきます。顔が大写しになった瞬間に撮影して初めて大きなダメージを与えられる。そうすると、ちゃんと捕らえようと敵が近づくまでプレイヤーが行う“ガマン”がホラーになると思いましたね。さらに、いきなり顔が大写しになるのもホラーとしてうまく機能すると考えました。

司会:

先ほどまでの作品解説(記事末尾に収録)をお伺いして考えていたのですが、じつは『零』のシリーズはすべて最先端のテクノロジーを活かしていますよね。たとえばプレイステーション2のタイトルであれば、アナログスティックの活用や3D表現の駆使があり、Wiiなら懐中電灯に見立てたリモコンが、Wii Uであればカメラに見立てたWii Uゲームパッドなどがあります。そもそも戦闘も、基本的には奥から手前に向かってくる霊との戦い、つまり3D空間の奥行き表現をものすごく取り入れているわけです。そうしたテクノロジーとホラーの高度な結びつきは、もともと考えていたのでしょうか。

柴田:

そうですね。新しいテクノロジーやガジェットは、ホラーと相性はいいと思います。いまプレイステーションVRが登場して、“体験”というキーワードが強調されていますが、“体験”は、もともと僕のホラーゲームのテーマとして大きな部分を占めていたんです。「これをゲーム化すると、どういう体験、どういう怖い“ごっこ遊び”ができるか?」ということを考えていましたね。

司会:

なるほど。『零』の根っこには“ごっこ遊び”があるんですね。たとえば『バイオ』なら、ごっこ遊びというよりは、初見だと「ラジコン操作を頑張りながら逃げる」というゲーム体験が得られるものだと思いますが、『零』は3D空間を探索中にカメラを覗き込んだ途端、2D空間に切り替わり、そこで主人公とプレイヤーの視線がまったく同じになるという、ごっこ感、なりきり感がとてもありますね。

柴田:

『零』は「ずっと主観視点にしたほうがいいのか、探索部分などを客観的なカメラに切り替えたほうがいいのか」で試行錯誤した時期がありました。立体音響も取り入れるとして、臨場感のことを考えると、ずっと主観であったほうがいいはずなんですが、試してみると違ったんですよね。カメラを覗き込んでいるときは当然主観視点ですし、さらに探索しているときも主観となると、ずっと同じ味が続く感じになってしまったんです。その結果、移動は主観視点ではなく、客観的なカメラになりました。

興味のある方には見ていただきたいのですが、和風建築の写真集ってなかなか格好いいんです。煽りで撮ると天井の梁の陰が見えない、障子の向こうが見えないなど、洋風建築の写真よりも、構造物の影や闇を意識することが多いんですね。こうしたカメラアングルを多用すれば、「何かがいるかもしれない」という、写真集を見ている感覚が再現できると思ったんです。

司会:

それこそ漫然と聞いていた立体音響も、射影機をどこかに向けた瞬間から、効果的に聞こえるんですよね。とても考えられた、すべてがひとつになったシステムだと思います。

そして、さらなる恐怖のための演出として“懐中電灯の光”や“ザラついた画面”が挙げられています。

柴田:

いま“懐中電灯の光を再現”と言っても技術的に驚くことではありませんが、当時はスポットライトのような処理は重く、こうした画面を作るのもそれほど簡単なことではなかったんですね。だからウリにしていたのですが(笑)。

ザラついた画面というのは、プレイステーション2の画面ってすごくくっきりしていたんですね。どんな古ぼけたものを作って置いても、とてもクリアに表示されてしまうんです。ですから「これはぜんぜん怖くない」と画面全体にフィルタをかけようとしたんです。

まず色褪せた、モノクロやそれに近い色にして古ぼけた感じを出すと同時に、明るいところと暗いところのコントラストを激しくして、暗いところを真っ暗にしたんです。暗い部分は、気にせずに作るとグラデーション状にだんだんと消えていくものになるため、なんとなく場の全体がわかるんですが、『零』では黒いところをベタっと潰し、移動して初めてジワっと暗いところの様子が見えるようにしました。そうすることで、見えないところから音がすると射影機をそこに向けたくなりますし、「何だろう……」と想像力が刺激されるんです。

ザラついた画面には、都合がいいことがあります。フィルムのような粒子が動いていると、プレイとして何も起きていなくても、全体的に何かモヤモヤしたものがいるような気がして、落ち着く瞬間がないんです。いつも空気が動いているというか、視線があるような気配を感じられるんですね。ざらつき具合や粒の大きさなどをどの程度にするか、最後までいじっていました(笑)。そのフィルタも霊が出てきたときに変えたり、作品ごとに雰囲気によって変えたりしているんですが、そのタイトルの空気が出せるまで時間がかかりますね。

『零』に隠されたテクモの伝統

司会:

そして設定の話になります。舞台は巨大な武家屋敷、氷室邸です。

柴田:

もともとは屋敷の3分の1が洋風の作りになっていたんです。ホラーゲームを作っている人ならわかるところもあると思いますが、ホラーって、まず過去に発端となる惨劇があって、つぎに似たような惨劇が起こります。そのつぎのつぎくらいに主人公の周りの人が巻き込まれる、というように、だんだん主人公に近づいてくるというお約束があるんです。『零』では、似た惨劇が時代を変えながら反復され、過去の出来事をたどっていくほどに元凶の惨劇がだんだんわかっていくという構造を考えまして、その似た惨劇の舞台として、増築した洋館で起きることを挟もうと思ったんです。「それなら和風ホラーではないホラーの演出も入れられる」ということで、マップの構想もできていたんですが……開発が間に合わず、すべて日本家屋にしました。まるきりテイストの違うものが入るというのは難しいことでした。

司会:

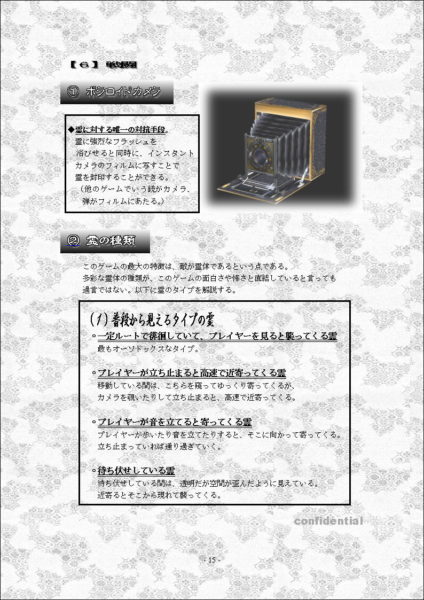

なるほど。ではつぎはカメラです。ポラロイドとありますが……。

柴田:

どんどん写していくとなぜか古い写真から消えていくので、厳密にいうとデジカメですが(笑)。「デジカメにしたほうが、その仕組みが解りやすいかな」とも思いましたが、最終的には、やはり雰囲気も考えて古いカメラを携えていくことにしました。デジカメだと霊が封印できなそうなイメージがあるので……。

カメラって、ピントや露出、フラッシュや絞りなど、まったくカメラを扱わない人でもなんとなく機能がわかるので、開発内でも「カメラのこの機能はゲーム性として取り込むべきかどうか」という話ができるんですね。これがまったく見たことのないデバイスだと、「これはいったい何だ?」という雲をつかむような話になるわけです。幽霊も雲をつかむような存在だし、武器まで雲をつかむような存在になると、取っ掛かりがないんですよ。カメラという現実にあるものを入れた結果、プレイヤーの行動がイメージしやすくなると思いました。

司会:

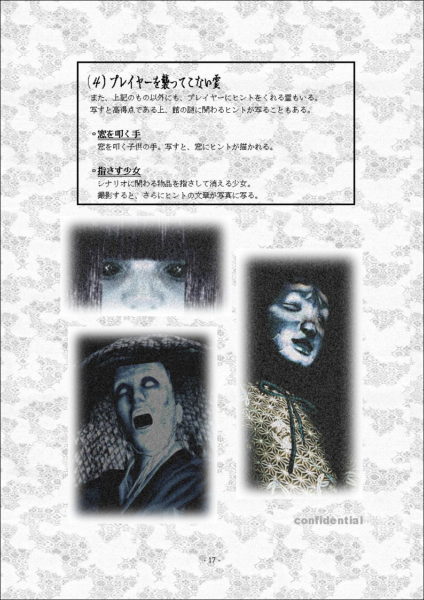

シャッターを押せばいいわけですからね。続いて霊の種類ですが、霊にはいろいろな種類があることが企画書には書かれています。

柴田:

撮影対象として、敵として、霊はけっこうバリエーションが出せると思いました。霊だったら、いきなりヒュッと現れてもそれほどおかしくないし、ランダムに一瞬だけ現れたり、逆に出現する時刻が決まっている霊がいたりなど、プレイするたびに驚きがあるようにできます。ゲームをクリアしてから二度目に挑んだとき、同じストーリー、同じ演出がくり返されたとしても、その回でしか起きない遭いかたをしたり、一度しか遭わない霊がいたりすれば「今回はこんなことがあった」というプレイバリューが出る。そういうふうに「プレイ体験を豊かにする方法はないか」と思ったんですね。

司会:

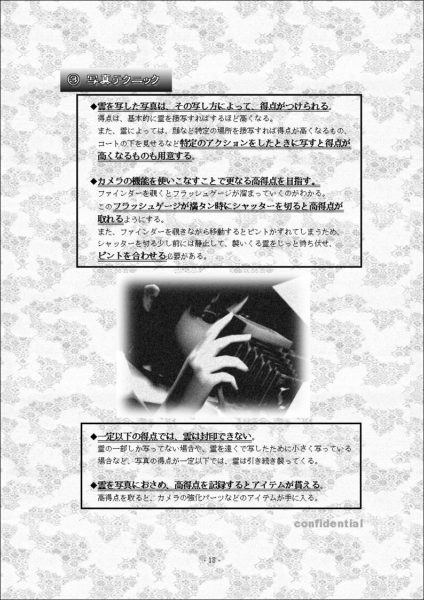

そして企画書最後のページになりますが、写真のアクション性が書かれています。

柴田:

霊の動きを追うようなアクション性もそうですが、得点システムのことを強く考えていましたね。

私が入社する以前、テクモは『スターフォース』というシューティングゲームを作っていました。ほかにも『ソロモンの鍵』というアクションパズルゲームですとか、大きなヨーヨーのような武器で戦う『アルゴスの戦士』という横スクロールのアクションゲームなどを作っていたんです。

これらの3作には、「得点のシステムが独特である」という共通点があるんですね。麻雀やピンボールでいう“役”みたいなものをリアルタイトムに狙っていくようなシステムです。ピンボールだと、“この順に穴にボールを入れると、ボールが3つ出て、そのあいだは得点が倍になる”というようなもの。『スターフォース』だったら堅い敵を片側だけ15個倒すと80000点入るだとか、『アルゴスの戦士』なら、肩車をした狼男が現れるんですが、全員肩車している瞬間に倒すと何万点という、やってもやらなくてもいい得点の設定がいろいろとありました。「あわよくば狙いたくなるんだけど、狙いすぎると失敗する」というような得点システムが採用されていたんですね。、

私が作ってきた『刻命館』や『影牢』のシリーズ、そして『零』シリーズは、それらのシステムをできるだけ受け継いでいます。カメラのファインダーは広いので、とにかく近くで撮れば敵にダメージを与えられるし、遠くでちまちま撮影しても倒せるんですが、「真ん中で撮ったほうがいい」とか、「より近くで撮ったほうがいい」とか、「連続で撮るといい」など、ただ撮るだけでなく毎回の撮影を評価する、昔のゲームのようなシステムを入れたかった。「そういう役が付くなら」とプレイヤーは「あわよくば狙ってやろうかな」と思うんですが、あまり狙い過ぎると、逆にうまくいかなかったり、敵にやられてしまったりするバランス。やらなくてもいいんですが、あるとちょっとうれしい、うまくいくとけっこううれしい。極めてゲーム的な要素ですが、『零』はカメラで撮影するゲームですので、それくらいの揺らぎがあったほうがいいと思い、そういう得点システムにしています。

司会:

すごい。ゲーム性も骨太ですね。

柴田:

いやいや、テクモの伝統的なスコアシステムです(笑)。

これで企画書を大まかに解説いたしました。実際の企画書ですと、ストーリーやキャラクター、システム以外にも、操作性や開発期間、開発のバジェット、売り上げの見込み、発売時期なども書いてあると思いますが、今回は割愛しています。