ゲーム批評史<1990年代後半>:32ビット機の登場によるゲーム“作家”の発見

――なるほど。さらに歴史を追いかけていこうと思います。ゲームの作り手と受け手が分化せざるを得なくなってきた中で、プレイステーション時代になって、ゲームクリエイターという言葉が登場して、ゲームに“作家性”の発見がありました。これは、大きかったんじゃないでしょうか。

中川氏:

スーパーファミコンの後期ぐらいから、RPGやアクションといった各サブジャンルごとの文法も確立されてきて、そこにどんなコンテンツを載せるのかということが焦点になってきたんです。

一般的な芸術ジャンルでは、基本的に器としてのメディアが安定して自明の前提となったのち、その中にどんな料理を盛るかということが作家のクリエイティビティになるわけで、その状況にゲームもなったんですね。

――映画もそうですし、油絵みたいな絵画に至っては、何百年も前からキャンバスと絵の具ですもんね。確かに、そう言われてみると、我々にはお馴染みだけど、作家が表現するメディアがコロコロと変わる状況って、ちょっと異常なんですね……。

中川氏:

特にプレステやサターンが台頭してくると、ゲームが音楽CDと同じメディアパッケージで流通するようになって、玩具からコンテンツメディアへ、そして総合メディアへと大きくイメージが変わっていった。だからゲームを受容する側も、作家の主体性やメッセージ性を受け取るようになったわけです。

――『パラッパラッパー』なんかは、まさにそうですね。文芸批評ではないメディアアート的な文脈が、プレイステーションによって生まれてきました。

※画像はPlayStation Portable版です。(プレイステーションオフィシャルサイトより)

中川氏:

この時代のゲーム批評でキーワードになっていたのが、“映画的”という言葉でした。

『メタルギアソリッド』の小島秀夫さんはその象徴だし、『バイオハザード』や『FFVII』もそうだった。あの当時のゲームの批評では、3DCGなどで映画のようなムービー表現を採り入れたゲームに対していろんなことが語られましたが、それはつまりゲーム以前の総合芸術であった映画の表現を、ゲームが模倣していたわけです。後発のコンテンツジャンルというのは、先行するジャンルをまず模倣することで、独自の方法論を徐々に確立していくので。

それに伴ってゲーム批評の中にも、次第に映画批評的な観点というか、作品のテーマや社会意識を読み解いていく主題論的なテキストが成立しやすくなってきます。あるいは映画を比較対照として意識しながら、ゲームならではの自立した方法論とは何かを考えようとしたりする、表現論的な批評も増えてきました。

※画像はゲームアーカイブス版です。(プレイステーション オフィシャルサイトより)

――蓮實重彦さんの弟子筋の、東大表象系の映画批評がやってるようなスタイルですよね。映画というメディアの条件を意識した上で、表層の読解から作家性を読み解いていくという。

中川氏:

批評のいちばん古典的なスタイルは、ノンインタラクティブなメディアを通じて一方向的に提供されたコンテンツが、いかなる本質を抱いていたかを解読していくものです。

そこで想定されているのは、「作家がいて、受け手がいる」という関係ですよね。この二者間関係において、作り手側の表現やメッセージをいかなるものだったかを受け手側が解釈してアウトプットする営みです。

――でも、ゲームってインタラクティブ性が高いメディアなので、キレイに送り手と受け手を切り分けづらいというか……。

中川氏:

なので、ゲーム批評において、そういう作家論的な読み解きがいちばん成り立ちやすかったのが、“映画的”という言葉が流通していた、2000年前後のあの時代だったと言えるでしょうね。

そうした批評の場になったのが、本格的な普及期に入っていたインターネットのテキストサイトやミニコミといった、主にアマチュアベースのメディアです。クオリティの高い主題論的な評論が掲載されていた沢月耀さんの「ゲームを語ろう」や、ルールやグラフィックデザインなど表現論的な切り口が鋭かった田中孝太郎さんの「dotimpact」、一般論壇の文脈とつながるルポルタージュ的なアプローチで異彩を放っていた矢本広さんの「ゲームのコトバ」など、様々なタイプのゲーム批評が登場して、ちょっとしたシーンを形成していました。

僕自身も、この界隈で『moon』とか『キャプテン・ラヴ』についての論考を書いて、ゲームについて本格的な批評を始めています。

商業ベースの媒体では、『ゲーム批評』的なバイヤーズガイドとかビジネス誌の業界ジャーナリズム的な記事、あるいはレトロゲームやクソゲーをネタとして弄るようなものとかしかなく、逆に日本デジタルゲーム学会のようなアカデミックな研究シーンも組織立っては成立していなかったので、個人ベースのウェブや同人誌でやるしかなかったんですね。

――要は3DCGの導入で、まずはゲームが先行する総合芸術であった「映画」に接近した。そのことで、映画批評のメソッドがまんまゲームに流用できた瞬間があったわけですね。でも、PS2以降になると、大規模開発だとかマネージメントだとか、ゲーム制作の方法論がかなり技術寄りになってしまって、作家性は逆にスポイルされてしまうじゃないですか。そこが、現代のゲームを語ることの難しさの一つでもあって……技術を語るのは、もうプロじゃないと難しいし。

中川氏:

そういった意味では、小島秀夫さんは現在でもなお、作家性でAAAタイトルを戦おうとしていますよね。まさに英雄の時代の生き残りみたいな感じで。

ゲーム批評史<1990年代後半 その2>:コミュニケーションの時代を先駆けていた『ポケモン』

――ただ、そういう総合芸術として高度に発展していくゲームとは全く別の流れが、スーファミからプレイステーションへと移行していく過程に登場するわけですよね。それが、ゲームボーイという「携帯機」で『ポケットモンスター』が登場したことだと思うんです。でも当時、プレイステーションでの作家性の強いゲームを横目にして、『ポケモン』はどのように語られていたのでしょうか?

中川氏:

あの時期、ゲームを言葉として語る人たちの視野に、『ポケモン』は入っていなかったでしょうね。実際、僕自身も入っていませんでしたから。

※画像は3DSバーチャルコンソール版です。(ポケットモンスターオフィシャルサイトより)

――あはははは(笑)。

中川氏:

まず、プレイ層が違いましたよね。

『ポケモン』が出てきたことで、明らかに新しいゲーム世代が登場してきたというように、それより上の僕らのような世代には意識されていたと思います。ファミコン以前からゲームをやってきた層にとっては、自分たちのあずかり知らないところで、なんだかよく分からないブームが起きていたなという感触でした。

――ところが、実はそれを作っていたのは、あの「ゲームフリーク」の田尻智さんたちだった、と。

中川氏:

だって、単体のゲームシステムとしては、すでにありふれていたモンスターを仲間にできるタイプのRPGが、ゲームボーイなんていう子ども用のハードに出てきたものにしか見えなかったですからね。

なので、『ポケモン』についてはゲームというよりもキャラクターマーチャンダイジングとかメディアミックス論として語るケースが、当初は多かったんですよ。

――プレイステーションで、物語や作家について、1対1のメディアとしてゲームが「映画」に肩を並べる総合芸術として語られていた最中に、コミュニケーションツールとして『ポケモン』が、ぽーんと登場してしまう。しかも、家庭用の専用機に移行してから、物語性の強いパソコン系の流れが強まっていく中で、よもやの携帯機から、かつてのアーケードの再来のような状況が登場してしまったわけですね。

中川氏:

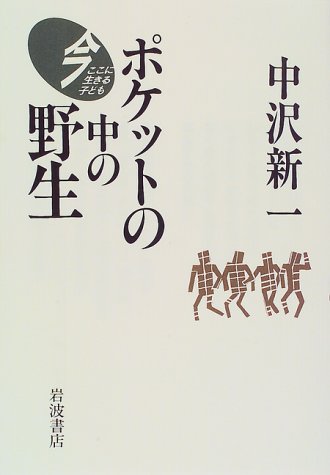

しかもそこで、かつてゲームセンターで「ゲームフリークはバグと戯れる」と語った中沢新一さんが、今度は子どもたちの関係性の中に『ポケットの中の野生』を見いだすんですよ。

――そう考えると、中沢さんのすさまじさが分かりますよね。やはり、体験ベースとしての思考法を持つ人類学者の面目躍如というか。

中川氏:

そういうことですよね。

ゲーム批評史<2000年代前半>:「ゲームの黄昏」を示した動向

――ちなみに、かつてはゲームが発展する場所だったゲームセンターは、2000年前後にはどう語られていたのでしょうか?

中川氏:

その当時のゲームセンターは対戦格闘ゲームや、UFOキャッチャーやプリクラに占拠されていって、コミュニケーションツールの方向にどんどんと寄っていく時代ですよね。

ただ、逆の言い方をすると、その後にやってくるインターネットによるコミュニケーション優勢の時代、オンラインゲームの時代を先駆けていたとも言えます。

ちなみに、オンラインゲームが出てくると、さきほど言った古典的な意味での批評モデルが通用しなくなるわけです。

――1990年代から2000年初頭にかけて、物語や作家を語るという昔ながらの批評モデルが機能しやすい一瞬が来たけど、次のオンラインゲームの時代になると、それが通用しなくなった、と。でも、これは2000年代に入ってから、ゲーム語りが盛り下がっていった理由の説明として正しそうですね。

中川氏:

そうですね。

ゲームへの批評意識の黄昏感を示す指標としては、桝山寛さんや平林久和さんがキュレーター役を務めた日本初の公立美術館でのデジタルゲーム展だった「BIT GENERATION 2000 テレビゲーム展」【※】が挙げられると思います。これはちょうど1980年代後半のファミコンブームが一段落した時点で『テレビゲーム〜電子遊戯大全』が出たのと同様、プレステ時代のスタンドアローンゲームの隆盛がピークに達した段階で、ゲームの社会文化的な意義を歴史的に整理してまとめた催しでした。

※BIT GENERATION 2000 テレビゲーム展

2000年から2001年にかけ、神戸ファッション美術館、水戸芸術館、せんだいメディアテーク(追加展)で開催された、文化としてのビデオゲームを扱った展覧会。本格的なデジタルゲーム研究のための資料アーカイブの整備を目的とするゲームアーカイブプロジェクトとも連携し、黎明期からの歴史的なタイトルが実機展示された。

ただ、こういう総括が成立するのは1つの時代が終わりつつあるからでもあって、実際それまで右肩上がりだった国内のゲーム産業全体の成長も減少に転じ始めています。

これに伴って、一般ゲームについての批評シーンもだんだん退潮していく中で、突発的に盛り上がったのがニッチジャンルとしての美少女ゲームに対する語りでした。そこにちょうど、当初は「遅れてきたニューアカ」の後継者として論壇に登場していた東浩紀さん【※】が注目し、自らのオタク論の題材にしたわけじゃないですか。

※ 東浩紀

作家・思想家。2001年に発表した『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』で、アニメやライトノベル、美少女ゲームといったオタクカルチャーとオタクたちの消費行動が、現代日本社会に与える影響を論じて大きな反響を呼んだ。

――当時は、思想や文芸批評の世界における若手の旗手だった方ですね。

中川氏:

これはゲームが作家の時代ではなくなっていく過程で、ノベルゲームという形式で先行ジャンルの文芸により近づく形が、ある種の撤退路として見いだされたのだと思います。だからこそ、そこでのみは批評シーンが成り立ち得たという。

――ただ、東浩紀さんの『動物化するポストモダン』などの著作は、田尻さんや堀井さんのような、現代のコンピュータゲームへのリバースエンジニアリングになり得た語りだったとも思うんですよ。あの中で語られたデータベース消費論は、物語に対する共感ではなくて構造の話になっているので。

中川氏:

なり得ましたね。

――その一方で、当時の美少女ゲーム作家たちは、虚淵玄さん【※】をはじめ、今ではアニメやライトノベルの世界でメジャーになっているじゃないですか。批評家が作り手になるというのとはまたちょっと違いますけど、かつての美少女ゲームの批評シーンで揉まれた何かは、のちに大成する背景になっているのでしょうか?

※ 虚淵玄

シナリオライター・小説家。『Phantom -PHANTOM OF INFERNO-』『鬼哭街』といったノベルゲームのシナリオを担当する一方で、アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』や『PSYCHO-PASS サイコパス』、実写TV『仮面ライダー鎧武』などの脚本でも活躍している。

中川氏:

2000年代初頭のオタクカルチャーの流れとして、ゲームからアニメに主流が戻っていくというのがあったんです。

ゲームで作家モデルが成り立たなくなっていくのにあわせて、ノンインタラクティブなアニメにふたたび器が見いだされていったんですね。「ループもの」なんていうジャンルはまさに、ゲームで培われたものがアニメにリバースエンジニアリングされたものでしょう。

――完全にそうですね。

中川氏:

そうしたコンテンツメディア全体のシャッフル源として、ゲームが機能していた時期はあったと思います。

|