2016年8月に発売された『現代ゲーム全史−−文明の遊戯史観から』(早川書房)が話題だ。

その内容は、コンピュータの誕生から2016年の現在までの約100年に及ぶデジタルゲームの歴史を、主に日本のゲームに内容を限定しながらも、一貫した流れとして語り尽くした大著。膨大なハードとソフトを網羅した国内ゲーム通史を語りきっている点だけでも、本書は十分に意義がある。

くわえて、本書の中では20世紀後半以降のテクノロジーの発展と社会文化の変化の中で、ゲームが社会をどう反映し、また社会をどう変えていったかを語るという、人類史の“遊戯史観”を提示。まさにゲームを通じた文明論にまで発展させたところに真価があると言える。

このように、従来のゲーム語りとは一線を画す視野からゲームを語った著者は、評論家・編集者の中川大地氏。総合批評誌PLANETSの編集を務め、様々なアニメなどのムック制作に関わったり、都市論の新書『東京スカイツリー論』を上梓するなど幅広く活動してきた一方で、ゲームについての本格的な著作はこれまで限られたものしかない。

ゲームに精通していながらも、あえてそんな経歴をたどってきた中川氏が満を持して放った、ゲーム批評に一石を投じる本書。それは、古くからゲーム批評やゲームを巡る議論を追ってきた人間は知る、“ゲームを語る”という「困難さ」に対する一つの回答でもある。

さて、今回のインタビューでは、そんな中川氏に日本のゲーム批評の始まりからの歴史を語っていただいた。

日本におけるゲーム批評の原点となった『ゼビウス』から、2016年の現在、まさに全世界を揺るがす社会現象となっている『ポケモンGO』まで、まさに『現代ゲーム全史』と対をなす、“現代ゲーム批評全史”と呼べる内容を通じて見えてくるのは、ゲーム史そのものの変遷でもある。

一体、私たちは、ゲームをいかに楽しんできたか? そして、私たちはゲームから何を持ち帰ってきたのか? 巨大な文明史観を背景にゲームを捉え直してみせた中川氏に、ゲーム批評の未来を聞いた。

|

聞き手/TAITAI・斉藤大地

文・構成/伊藤誠之介

カメラマン/佐々木秀二

なぜ、ゲームでは「普通」の批評が成立しないのか?

――今日は先日『現代ゲーム全史』を上梓された中川大地さんに、ゲーム批評の歴史を振り返りながら、ゲームと批評の関係をお伺いしていきたいんです。……ただ、いきなりなのですが、「批評」というのはなかなか馴染みがない人も多い言葉だと思います。中川さんはどうお考えですか。

中川大氏(以下、中川氏):

ゲームの「批評」というと多くの人がイメージするのは、『ファミ通』のクロスレビューのように評者が点数を付けて、「ハズレ」を引かないようにするためのバイヤーズガイド的なものですよね。

これはゲームの批評史を考えるときに重要な雑誌である『ゲーム批評』でも同様ですが、それは批評本来の役割のうちの、ごく素朴な一側面に過ぎません。

個人的には、批評というのは対象が抱く真善美の本質を洞察して、他の経験に応用できるように語り伝えること全般を意味すると考えています。

――文芸や映画の批評って、もう「面白いかどうか」どころか、「作品の善し悪し」すら必ずしも重要じゃなくて、もっと作品を通じて政治や社会について考えたりもできる、わりと自由な論述形式ですよね。

中川氏:

まさに僕がこの本で目指したのは、そういうものなんですよ。

ゲームが持つ同時代的なテーマやメッセージを読み解くとか、捉えづらい現実世界のありようを把握するための縮図としてゲームを見るとか、そういう良し悪しを判別する印象批評を超えた、人文学的営為の一環としてゲームを批評するという方向性です。

実際、文芸批評や美術批評、あるいは映画批評や漫画批評といった場合の信頼できる「批評」って、通常そういう視座から行われるものじゃないですか。

――4Gamerの徳岡正肇さんのような書き手が、商業レビューの中に混ぜ込む形でそういう文章を書かれたりはしますが、非常に例外的ですね。その意味で、この本は「ゲームの外側」のカルチャーでは、むしろ普通のことを正面からやって見せただけである、と。

ただ、そこで逆に思ってしまうのは、なぜゲームでは、他ジャンルでは成立する「普通」の批評が、ここまで成立しなかったのかなんですよ。今回は、そこをゲーム批評の歴史を追いかけながら見ていく企画なのかな、と思っています。

中川氏:

まあ個人的には、数少ないながらも本来的な意味での批評をゲームに対して行ってきた先行論者たちの思索から多くの刺激を受けていて、その最良の遺産を結晶化できればという思いもあって『現代ゲーム全史』を書きました。

そんな立場から、お答えさせてもらえればと思います。

ゲーム批評史<1980年代前半>:『ゼビウス』がゲームの批評意識を目覚めさせた

――そもそも、ゲームが日本で社会的に認知されたのは、『スペースインベーダー』のブームがまず最初だったと思います。でもその時にはゲームとしての批評はなくて、その後の『ゼビウス』や『ドルアーガの塔』で初めて、ゲーム批評が展開されたわけです。その「空白」は、なぜ生まれたんでしょうか?

中川氏:

というか、『スペースインベーダー』から『ゼビウス』に至る時代は、ゲームがまだ批評対象になるような“コンテンツ”なり“作品”とはみなされておらず、もっとプリミティブな現象なり体験なりとして受け止められていたと思うんです。

――確かに、オモチャやイベントのような「体験」は、あまり大まじめに批評されないですからね。

中川氏:

そうした中で、『ゼビウス』で隠れキャラのソルを探したり、『スーパーマリオブラザーズ』で裏技を探したりといった「謎解き」の要素が入りこんできたんです。

このときにゲームプログラムが持っている不可視の深みみたいなものにアクセスしようという動機が立ち顕れてくるんです。その体験を他者に伝える批評以前の形式として、『ゲームセンターあらし』【※1】やその後の『ファミコンロッキー』【※2】のように、ゲーム体験そのものを物語化しようという試みが、1980年代前半から中盤にかけて漫画という先行メディアで起こりました。

1979年〜1983年に月刊『コロコロコミック』ほかで連載されていた、すがやみつる氏によるコミック。主人公の石野あらしが、“炎のコマ”をはじめとするさまざまな秘技を駆使して、当時稼働していた実在のアーケードゲームで、ライバルたちと対戦を繰り広げていく。

画像は『ゲームセンターあらし』公式サイトより

1985年〜1987年に月刊『コロコロコミック』ほかで連載されていた、あさいもとゆき氏によるコミック。こちらは主人公の轟勇気がゲーム拳を駆使して、ファミコン勝負を繰り広げていく。勝負の題材となったのは実在するファミコンゲームだが、実際のゲームには存在しないウラワザ、いわゆるウソ技も登場した。

画像はマンガ図書館Zより

――文章よりも先に、漫画がゲームの「体験」の部分にアプローチしてきたわけですね。

中川氏:

当時『ゲームセンターあらし』で採り上げられたゲームは、アクションゲームやシューティングだったので、その身体的、感覚的な体験をホビー漫画として物語化していくというコンテンツ化が成り立ちえたんですね。

でも、すがやみつるさんがインタビューでおっしゃっていたんですけど、アドベンチャーゲームやRPGといった、ゲームそのものに物語が大きく入り込んでいるゲームが出てくると、『ゲームセンターあらし』をだんだん描けなくなったんだそうです。というのも、ゲームそのものの物語体験が大きくなってしまって、そこにあらしたちの入り込む余地がなくなってしまったんです。

――ゲームそのものが物語を語るにつれて、プレイヤー側の体験を物語化していく手法が難しくなっていった、と。でも、そういう批評以前の時代に、『ゼビウス』は、まさに最初のゲーム批評のテーマとしてフォーカスされたわけですよね。

中川氏:

『ゼビウス』には縦スクロールしていくフィールド画面のグラフィカルな表現に喚起されて、プレイヤー自身がそれぞれに感受する『ゲームセンターあらし』的な体験ベースの物語性もあったのですが、それと同時に作品自体が内包している物語性、つまり“ファードラウト・サーガ”という形で、遠藤雅伸さんがゲームのバックグラウンドとして作り上げた架空年代記的な体系もあって、ここが重要だったんです。

この2つが1つのゲームの中に混在していたからこそ、『ゼビウス』はホビー漫画的な体験とRPG的な物語読解の、ちょうど中間として受け止められたと思うんです。

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

――『ゼビウス』の物語的な側面の読解は、確かに後のRPGやエロゲーの批評に通じるものですね。それまでのゲームらしい「体験」の要素を持ちつつ、ちょうどいい形に次世代の「物語」の側面が強いゲームへの橋渡しになった、と。

中川氏:

はい。人類学者の中沢新一【※】さんが当時「ゲームフリークはバグと戯れる」というエッセイで、システムに設計されていない体験性の穴を見つけ出して、その予測不可能性を味わうことが、他のジャンルのコンテンツでは為し得ないゲームの最もコアなものだと、『ゼビウス』を題材にして論じています。

※ 中沢新一

人類学者・宗教学者。チベット密教とフランス現代思想を結合した著作によって、1980年代前半には“ニュー・アカデミズムの旗手”と呼ばれた。文化人類学的な観点から、ゲームにも多大な関心を寄せている。

――人類学者の視点からゲームの「体験」に迫った、ゲーム批評におけるとても重要な文章ですね。

中川氏:

そういう体感批評的なものと、遠藤雅伸さんがバックストーリーとして設定していたものを読み解くという文芸批評的なもの。この2つが絶妙にバランスが取れていたからこそ、『ゼビウス』は先行の近代芸術分野にはない、ある種のプリミティブな「神話」生成にも似た作用が、偶然ながらも発揮されたんです。

そのおかげで様々な都市伝説が生まれたりして、ゲームの批評意識を目覚めさせる上でも指標的なコンテンツとなったのだと思います。

でも、『ゼビウス』以降はゲームテクノロジーの発展によって、物語的なものがもっと作品内でオーバーグラウンドに描写されるようになるので、そうすると普通の「近代文芸」と大差のないものになってしまうんですね。

――なるほど。この辺は、まさに1990年代以降のRPGやエロゲーの、ある種の「文学」的な作品が高く評価される流れにも繋がっていく話ですよね。

中川氏:

そうです。

ちなみに、グラフィックに関してもそうで、あまり具象的になりすぎても想像力を能動的にコミットさせる余地が少なくなるじゃないですか。その点で、『ゼビウス』のグラフィックはそれまでの真っ暗な背景のシューティングゲームに比べれば、物語に対する想像力を喚起できる程度には具象的だったんですよ。

そう考えると、やはり『ゼビウス』にはそれ以前にもそれ以後にもあり得なかった要素が揃っていたからこそ、この時代において特異な「神話」性を獲得したのだし、ゲームに対するすごくリッチな批評意識を喚起できたのだというのはあると思います。

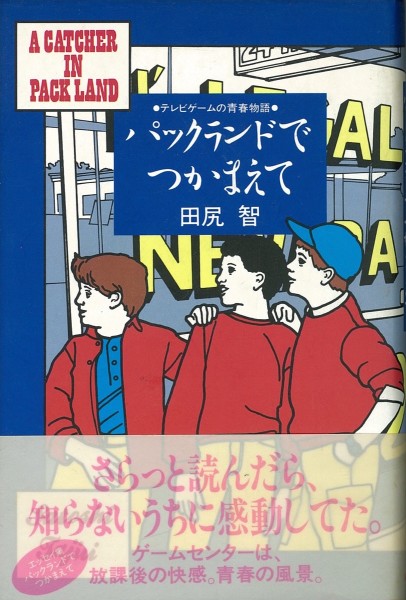

田尻智と堀井雄二は評論家上がり~批評が作り手への道だった時代〜

――さきほど話題に出た「ゲームフリークはバグと戯れる」の“ゲームフリーク”というのは、当時のゲームファン全体を指す意味だけでなく、実はのちに株式会社ゲームフリークとして『ポケットモンスター』を作ることになる、田尻智さんたちゲーム仲間のことも指していますよね。

中川氏:

人類学者の中沢さんにしてみれば、田尻さんたち当時のゲームフリークに対しては、「未開社会」と言っちゃうとアレですけど(笑)、民族学とか文化人類学調査の対象になるような“未知の人種”として接していた側面があったのではないでしょうか。

――1980年代後半には、浅田彰さんや蓮實重彦さんらが人気を博したニューアカブームがありましたよね。当時の消費社会論の中で、若者は「新人類」と呼ばれていたと聞きます。

中川氏:

ニューアカというのは、「ポストモダニズム」と言われるフランス現代思想をファッショナブルに消費した輸入ブームのことですが、その源流として、哲学や記号論、文芸批評とならんで「文化人類学」も知的な教養のベースになっていました。

実際、当時のニューアカのスタンスとして、新しく人類の歴史に登場した「消費社会」をフィールドワークすることで、社会が持つダイナミズムをマルクス主義をはじめとする西欧近代思想とは違う形で再解釈しようという動きがありました。そこで武器になったのが、レヴィ=ストロースなどの文化人類学だったんですよ。

――実は昔、ゲームフリークの増田さんにポケモン開発時の話を取材したときに、ゲームフリーク内でまさにレヴィ=ストロースを読みながら「交換」の概念を練っていた、と聞いたことがあって……。

中川氏:

だから、文化人類学や民俗学では、フィールドワークの対象との相互的なフィードバックが問題になるんだけど、もう田尻さんたちについて言えば、そんなものじゃないですよね(笑)。

むしろ、中沢さんに言葉を与えられる中で、自分たちが体験したものを分析して、再生産していくために利用してしまったんだから。

――研究対象だった民族が、学者の弟子になったみたいなものですね(笑)。実際、田尻さんは同じくセゾン系の文化人だった糸井重里さんの仕事を手伝っていたと聞きますよね。ちなみに、当時ゲームライターだった田尻智さんはゲームをどう語っていて、それがゲームを作ることにどう具体的に還流していったのでしょうか?

中川氏:

当時はゲームを語ることのモチベーションが、端的に言えば、作ることに還元するための言葉だったんですよね。

特に1980年代は8ビットマイコンの時代だったので、BASIC言語などによる個人レベルのプログラミングでも、商業流通しているものと遜色のないゲームを作れる余地がまだ大きかった。なので、ゲームを遊ぶことと作ることとの距離が、すごく近かったわけです。

田尻さんたちが「ゲームフリーク」の攻略同人誌でやってきたことというのも、このリバースエンジニアリングですよね。

まずはゲームの攻略を動機として、自分に体験を与えてくれるプロダクトシステムがいかなる機序でできているかをまず解析していくうちに、そこから自分なりのオリジナルを再構築するにはどうすればいいかという発想に繫がっていったんだと思います。

――その果てに『ポケットモンスター』が生まれてしまったのだから、凄い話ですよね。

中川氏:

ある意味で批評というのは、世界の写像を作ることだと思うんです。自分なりに再解釈した世界の在り方をパッケージングして、他の人にその意味を伝える行為ですから。

それは創作物一般にあまねく通底する性格ではあるんですけど、より直接的にメカニズムの分析や解明を志向するという意味で、批評とリバースエンジニアリングは、必要とされる入り口のスキルが共通しているようには思いますね。

――ただ、ゲームの歴史にはアーケードとは別にパソコンの流れもありますよね。1980年代前半には、田尻さんがアーケードゲームを語っていた一方で、パソコンゲームの世界からは、堀井雄二さんが登場してきました。彼も、出自がライターで、ゲームの批評をしていた人ですね。

中川氏:

彼らは批評として、「ゲームはこういうものである」という構造を分解してそれを言葉にできた。その結果として2人は、自分でゲームを作るところにまで到達したわけです。

――実は、日本のゲーム史で最も優れたゲームの批評家は、堀井雄二さんと田尻智さんだと思うんです。ちなみに、当時のパソコンゲームでは、どのようなゲーム批評が行われていたのでしょうか?

中川氏:

パソコンゲームの人たちは、プログラミング言語を学んで実際にツールを身につけていくなかで、結果として批評的な見方が培われていったのだと思いますね。

だから逆に、アーケードゲームにおける中沢新一のような、文化人類学的な解釈者が必要なかったのではないでしょうか。

文学や絵画といった従来のジャンルであれば、人間の五感の基礎刺激がもたらす体験を自然言語化する以上の解析をする必要はないわけです。しかしゲームの場合は、コンピュータという他者の言葉に直してやらないと作れないものなんですよ。

――それで、1983年にファミコンが登場して、アーケードゲームとパソコンゲームの2つの流れがそこで合流するじゃないですか。やはり、そこでゲームに対する語りもまた変質するわけですか。

中川氏:

その通りです。堀井雄二さんらを通じて、ファミコンにパソコンゲームからアドベンチャーゲームやRPGがもたらされて、ゲームの中に物語そのものが入り込んだことで、従来の近代芸術に対するのにより近いスタンスでの批評が、ゲームに対しても成り立つ余地が出てきた。その指標となるのが、1986年の『ドラゴンクエスト』の登場ですね。

画像はドラゴンクエスト誕生30周年記念ポータルサイトより