8月8日、専門家の視点からゲームの世界を読み解くYouTubeチャンネル「ゲームさんぽ/よそ見」にて、新作動画「城郭ライターと巡る『Ghost of Tsushima』の城【志村城編 #02】」がYouTubeとニコニコ動画にて公開された。

今回の動画では、前回に引き続き城郭ライター・編集者の萩原さちこ氏を迎え、『ゴースト・オブ・ツシマ』の「志村城」を探索。ゲームオリジナルの城を舞台に、その壮麗な見た目の裏に隠された構造上の特徴や、日本の城が持つ歴史的・文化的背景について、専門的な見地から解説がなされている。

「ゲームさんぽ」は、各分野の専門家をゲストに招き、その知見を通してゲームの世界を深掘りしていく人気動画企画だ。プレイヤーが普段何気なく見ている風景や事象に、専門家ならではの視点が加わることで新たな発見がもたらされ、その奥深い世界観をより一層楽しめるのが大きな魅力となっている。

(画像はYouTube「城郭ライターと巡る『Ghost of Tsushima』の城【志村城編 #02】」より)

動画でまず一行が目を見張ったのは、志村城の眼前に広がる巨大な滝。萩原氏は、まるで観光名所のような美しい景観を楽しみつつも、「この水はどこへ流れていくのか」「排水はどうしてるのか」と、城のプロならではの視点を向ける。

後半でもこの滝が登場すると、この構造では「勝手に水没しそう」「水の逃げ場がないって致命的」だと萩原氏は指摘。実際の城づくりがいかに「水との戦い」であったかを解説し、景観の美しさとは裏腹に、城としては大きな弱点を抱えていると分析した。

(画像はYouTube「城郭ライターと巡る『Ghost of Tsushima』の城【志村城編 #02】」より)

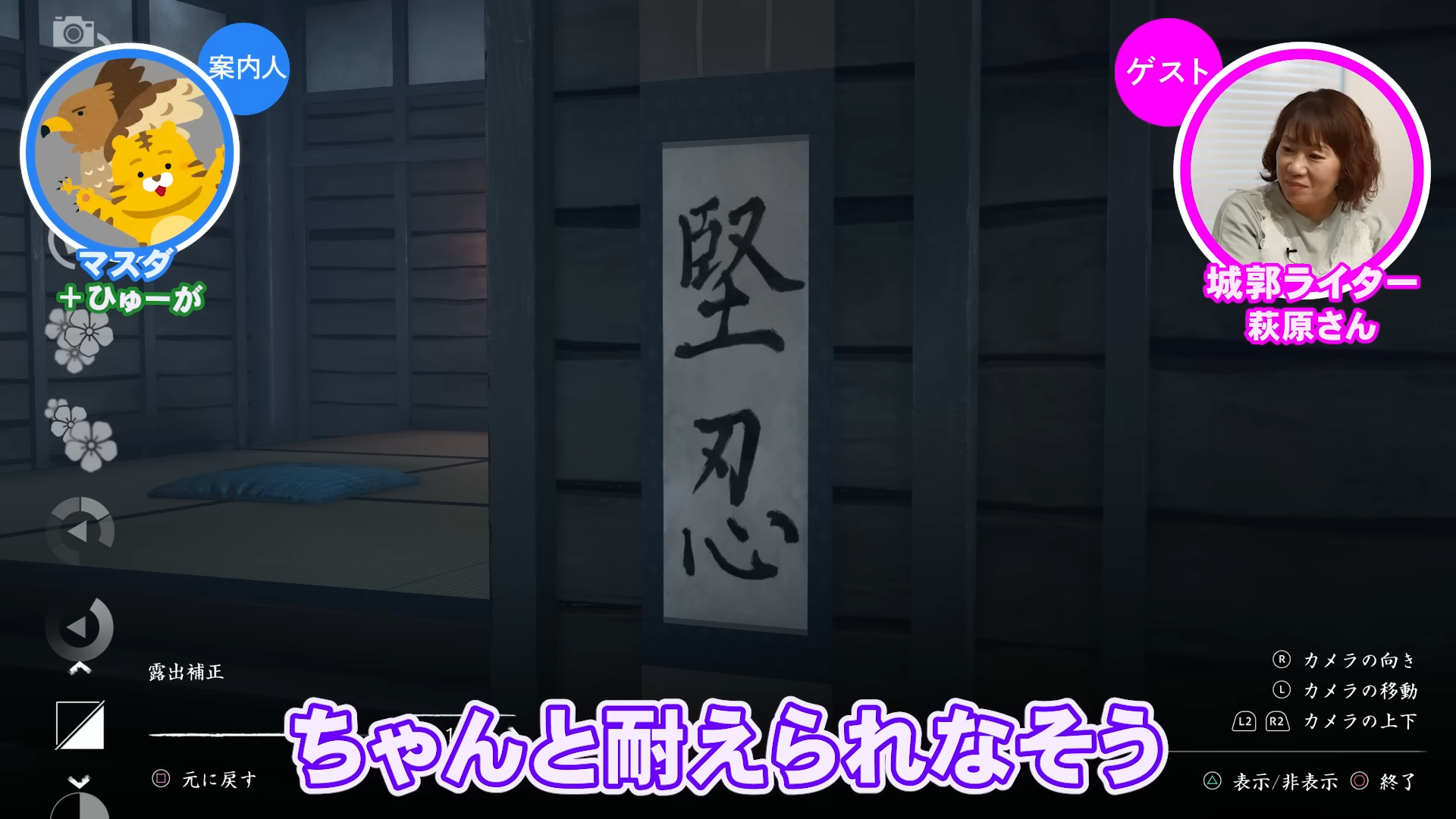

続いて城の内部へと進むと、今度は建物の構造について詳しい解説が展開される。萩原氏は、建物の外周に設けられたテラスのような空間(廻縁)に着目。

これは本来、居住スペースである御殿などに見られるもので、敵から狙われやすいことから城のような軍事施設には不向きであったという。そして時代が下ると共に、雨風による木材の腐食を防ぐため、次第に外には出られない「飾り」へと変化していった歴史的経緯を語った。

作中の志村城が、様々な時代の建築様式を参考にし、独自の表現を生み出していることがうかがえる。

(画像はYouTube「城郭ライターと巡る『Ghost of Tsushima』の城【志村城編 #02】」より)

そのほかにも、武士にとっての「誉れ」をめぐる深い議論から、備蓄食料のリアルな中身、掛け軸の文字が「弱々しい」といったユニークなツッコミまで、見どころ満載の内容となっている。