『伝説のオウガバトル』はどこから現れたのか

──これまでのお話を伺っていると、松野さんの出世作である『伝説のオウガバトル』がどこからやってきたものなのか、どうしてリアルタイム・ストラテジー(RTS)【※】と呼ばれるジャンルに至ったのかが気になります。

松野氏:

当時のクエストという会社では2ラインの開発チームが動いていて、1ラインがすでにアクションを作っていたんです。

といっても当時は僕を含めて企画担当がふたりしかいなかったので、ひとりがアクションをやるというから、「だったらこちらは思考型ゲームを作ろう」と考えたのが始まりですね。

(画像は任天堂|Wii U|伝説のオウガバトルより)

ただRPGはすでに『FF』や『ドラクエ』の二番煎じ、三番煎じが世にいっぱいある状況だったから、そんなときに小さな会社が大手に立ち向かおうと思ったら、オリジナルかつ斬新でニッチなところを狙うしかない。そういう当たり前のことを当たり前にやっただけなんです。

きっともうひとつのチームがアクションゲームを作っていなかったら、たぶん僕がアクションを作っていたでしょうね。

──それはある意味ゲーム史の損失になっていたかもしれません(笑)。

個人的な思い出ですが、当時のファミ通で6分の1ページくらいの紹介記事を拝見したのが『伝説のオウガバトル』を知った最初で、クォータービューのバトル画面が周囲のゲームとはあまりにも違った雰囲気を放っていて気になりました。1992年ごろだと思います。

松野氏:

1992年の夏には『伝説のオウガバトル』は完成していて、8月の任天堂さんの晴海の見本市(任天堂 ファミコンスペースワールド’92)に出展しました。イベント終了後、しばらくして任天堂さんから声がかかって。

──声がかかるとはどういうことでしょう?

松野氏:

当時、来場したお客さんのアンケートで、『FF』や『ドラゴンクエスト』などのメジャーなタイトルが居並ぶなかで、『伝説のオウガバトル』が確かスーパーファミコン部門の人気11番目に入ったんです。

その結果を見た任天堂さんが、「こういうものをちゃんと取り上げないと、ゲーム市場はダメになる」と判断してくださって。そこで少し作り直しをしたうえで、任天堂さんにセールスのサポートと、お墨付きをいただきました。

──ニッチなところを狙ったというところですが、そこでRTSというジャンルを選んだのは、松野さんがどこかですでに触れていたんでしょうか?

松野氏:

クエストという会社は、実質ボーステックというパソコンソフトの会社だったので、社内にいろいろなPCがありました。その中でも僕はとくにAmiga【※】が好きでしたね。

(Image by Bill Bertram. Licensed under the terms of CC BY-SA 2.5.)

日本のゲームに比べて異質な、そして綺麗なゲームがたくさんあったんです。そこにローマとカルタゴの戦いを題材にした『カルタゴ(Carthage)』という、戦車戦のような感じのゲームがあって。

吉田氏:

うおお、知ってます!

松野氏:

戦闘シーンはチャリオット、単純な戦車対戦車なんですが、カルタゴ軍がローマを攻めるときのワールドマップが、地中海を俯瞰で眺める立体っぽい丁寧なもので、非常に想像力をかき立ててくれました。

そこをプレイヤーのキャラクターアイコンが移動するんですが、その画面が僕はとても好きでした。ときにスーパーファミコンにはMode-7が存在するので……。

──背景の拡大、縮尺や回転をする機能ですね。

松野氏:

その機能を使えばそのマップのようなものが再現できるんじゃないかと考えたわけです。一方でバトル画面はリアルタイムで表示するのは無理だから、画面を切り替えてクォータービューを切り出したものになったわけです。

──バトルのクォータービューの発想のもとになったものはあるんですか?

松野氏:

とくにもとはありませんが、『ドラクエ』が敵との対面形式で、『FF』がサイドビュー。

だったら、本当の立体はできないけど、当時の技術でも立体風に見せることはできると考えた。そのときに吉田(明彦氏)と皆川という優秀なデザイナーたちがいたので実現できたという部分もありますね。

──やはりおふたりの存在は大きいんですね。とはいえ育成の楽しさ含め、雛型のないところに突然現れたタイプのゲームでしたから、衝撃は大きかったです。

松野氏:

育成で言えば、もっと以前に好きだったゲームに『マスターオブモンスターズ』【※】というPC-88や98シリーズ用のウォー・シミュレーションがあって、その影響はあるかもしれません。

※『マスターオブモンスターズ』……1988年にシステムソフトがリリースしたPC8800シリーズ用ゲーム。98シリーズ、MSX2、のちにPCエンジンやメガドライブにも移植された。同社の看板シリーズである『大戦略』をファンタジーの世界に置き換えたような作りをしており、ヘックスのフィールド上でユニットを動かして戦う。

(画像はプロジェクトEGG|マスターオブモンスターズより)

これは正直バランスがよくなく、いくらでもユニットを育てられてしまうものだったんですが、それゆえに「俺TUEEEE」と楽しめるゲームだった(笑)。

きちんとしたシナリオもないわけですが、それをプレイしながら勝手に自分でシナリオを妄想して遊んでいたんですよ(笑)。「こうやったらもっと面白いのにな」と。

ちなみに『伝説のオウガバトル』に登場するキャラクターの名前は、じつはほとんど『マスターオブモンスターズ』を遊んでいたときに僕がユニットに付けていた名前です(笑)。

──そのころからランスロットやカノープス【※】はいたわけですね(笑)。実際、美麗なクォータービューで戦える画期的なグラフィックのRTSが登場して、存分に楽しみました。

(画像は任天堂|Wii U|タクティクスオウガより)

ところが続編が出るとなったときにRTSでなく、今度はシミュレーションに切り替わったことに驚くことになるわけです。これはどうしてだったのでしょう?

松野氏:

いや、飽きちゃっただけですよ。

一同:

(笑)。

松野氏:

僕は基本的に飽きっぽいんで(笑)。もちろん『2』の構想はあったけど、プレイをした方から、超長文の手紙が届いたんです。「『2』にはこういうキャラクターと、こういう技を実装してください」という内容。

それがとても綺麗に書かれていたのを読んだときに、それに勝てる気がしなかった(笑)。「誰かがもっといいものを作るだろうから、自分は別のものを作ろう」と思ったのも一因ですね。

──え、そんな理由なんですか?

松野氏:

『2』を作ってしまうと、『3』、『4』と作り続けることになるのも厭でした。

喩えとしておかしいかもしれませんが、リドリー・スコットが撮った『エイリアン』の1作目とジェームズ・キャメロンが撮った『2』はまったく違うテイストじゃないですか。

宇宙を舞台にしたSFホラーから、アクション&戦争映画に一気に変わった。その遷移がとても好きでして。

|

『伝説のオウガバトル』の続編を作るとき、『2』じゃなく、まったく違うスタイルのゲームにしたのは、あえてそこを狙ってる部分もありまして。とくに裏付けもないのですが、「そのほうがたぶんマニアは喜ぶだろう」という確信だけ自分の中にありました。

──結果として『FFT』などに繋がっているだけに、裾野は広がったわけですね。

松野氏:

1990年代初頭、すでに広く受け入れられていたRPGに比べて、『大戦略』や『信長の野望』などシミュレーションは本当に面白いんだけど難しく、RPGの広まりとのあいだには隔たりがあった。

だから「そこを埋めたい」と思ったのが『タクティクスオウガ』の始まりです。

すでにそこを埋めるように『ファイアーエムブレム』も存在していたのですが、まだ一般のプレイヤーには難しすぎる。PCゲームの延長線上ともいえる難度だったんです。もちろん、「だからこそ好きだ」というファンも獲得できたのだと思いますが。

──何度もリセットボタンを押すことになりますからね。

松野氏:

だから『タクティクスオウガ』は「大味で、レベルアップさえすればクリアできる」と言われるゲームでいいと思っていました。プレイヤーが戦術を立てて戦って、その結果「気持ちいい」と思えるものであればそれでいい。

さらに『FFT』は、『タクティクスオウガ』でさえ難しいと感じるRPGプレイヤーに、いかにシミュレーションを楽しんでもらうかを考えて作りました。『FFT』はあくまでも『FF』というRPGの延長線の上。

だから間口はより広くなければならないし、それを考えてパーティも5人に絞るところから始めました。『タクティクスオウガ』と『FFT』はコンセプトも違うし、対象プレイヤーも異なるんです。

──なるほど。そういう経緯でシミュレーションになっていったと。

松野氏:

話が戻りますが、結局のところ、『伝説のオウガバトル』が売れたのが大きい。1993年3月の発売時に20万本が一瞬ではけて、追加で20万本を作った。

だったら会社としては続編を作らなきゃいけないわけで、その結果、アクションゲームの企画を止めて、そのクォータービューをベースに「シミュレーションゲームにしよう」となった。売れたからこそ思考型ゲームを作り続ける羽目になった(笑)。

吉田氏:

「背景のパーツをデータで積み上げて、あれだけの絵のクオリティーを保ちつつ、メモリを破綻させない」というのが、当時は自分もすでに作る側に片足を突っ込んでいたので本当に信じられなくて……「魔法使いがいる」と思いましたもん。

松野氏:

あのへんの仕様は、「いかにメモリを圧縮するか」を考え抜いてプログラマーと皆川が作ったもの。皆川ってやっぱりそういうデータ寄りの人間なので。

|

吉田氏:

あれは本当にスゴいですよ。いまだに僕は神業だと思います。

松野氏:

チームと言えば聞こえはいいけど、僕にしてみれば吉田(明彦氏)という絵を描く天才がいて、皆川というメモリの天才がいて、「彼らに負けないようにするにはどうしたらいいんだろう」とずっと思っていた。

だから自分にできる企画書やシナリオをただひたすら一生懸命書いた。勝った負けたじゃないけど、そういう切磋琢磨はあったと思います。

吉田氏:

僕は逆に『FFXIV』を継いだときに、すでにその両翼がいたので、もう松野さんと比較されるのが内心穏やかじゃなくて……。だってあのふたり、それまで松野さん以外のディレクターと仕事したことがなかったんですよ?

──松野さんが皆川さんや吉田画伯と仕事をされていたときは、おふたりに対してどういうディレクションをされていたのでしょう?

松野氏:

いや、基本的に彼らは……たぶんそれは彼らに限った話ではないけど、優秀なクリエイターはみんな言うことを聞きませんよ(笑)。

『タクティクスオウガ』で、顔グラフィックを吉田(明彦氏)に頼んだとき、いちおう僕は「こういう俳優さんの顔を参考に」と資料を作って渡しました。

たとえばランスロットだったら、映画『アンタッチャブル』のケビン・コスナーとか。でもそういう写真をいくら渡しても、彼は無視する(笑)。

一同:

(笑)。

松野氏:

良く取れば、その上をいくものを描いてくれてるんでしょうけど、単純に「いま自分が描きたいもの」を描いているのかもしれない(笑)。

──それを松野さんは受け入れるんですよね?

松野氏:

はい。「それはそれでアリだな」と思っているから受け入れます。さらに言えば、我の強いクリエイターほど優秀な仕事をするのは間違いない。

彼らがノリ気ではないものをやらせてもうまくいかないんですよ。だから言いかたは悪いけど、極力、放任になる(笑)。

|

その結果、「埋まらないところをどう埋めるか」。たとえばあるポイントを得意としている人がいなかった場合に、「そこを自分が担当する」とか、「そこを補うために人を新たに探して使う」などを考えるのが、たぶん本来のディレクションだなと思ったわけです。

『タクティクスオウガ』にしても、『FFT』にしても、『ベイグラントストーリー』にしても、そういう仕事のしかたを僕はしていましたね。

──言うことを聞かない皆川さんや画伯の手綱を、どうにかグッと締めたりはしなかったんですか?

松野氏:

ふたりに関しては、スクウェアに入ったときにはもうツーカーの、本当に信頼する仲間だったので、手綱をどうこうするとかほとんどなかったですね。締めるべきところは彼らが勝手に自分で締めるから。

──言うことを聞かないクリエイターたちを束ねて、作品としては統一感を出さなきゃいけない。そこでどんな作業をするわけでしょう?

松野氏:

『FFT』のときは確かに大勢のスタッフがいたので、中には人とだいぶ違うことをやる人もいましたね。たとえば、一度実際の写真をスキャンして、それをそのままテクスチャーとして貼る背景デザイナーがいました。

そうするとマップがかなりリアルにはなるんですが、ドット絵とは合わなくて。もともと皆葉(英夫)くん【※】が描いた手描きの良さ、イラストっぽさを活かしたかったので、結局、そのリアルなテクスチャーはすべてボツにしましたね。

ただ、それは珍しいパターンで、基本的には皆が企画の意図を汲んでくれて、完成を目指して進むという感じでしたね。

※皆葉英夫

1971年生まれのゲームアートデザイナー。スクウェアにて『FFV』、『FFVI』、『スーパーマリオRPG』などスーパーファミコン期よりグラフィックやアートで携わり、件の『FFT』を経て『FFXII』のアートディレクターに至るまで数々の作品を手がけ、2004年に退社。同年に有限会社デザイネイションを立ち上げ、取締役となっている。2012年にはCygamesと共同でCyDesignationを設立し、同社の代表取締役も務める。

──それこそ『タクティクスオウガ』までの松野さんの作品って、やっぱり松野さんが中心にいて、作品を完全にコントロールしていたわけですよね? あそこまで整った作品ができるには、「作品の質のために独善的にならざるを得ない部分などもあるのかも」と思ったりもしたのですが。

松野氏:

うーん。『FFT』のころは、確かに皆川と吉田(明彦氏)以外、その才能や方向性、得手不得手を把握できていないスタッフばかりでしたので、正直、うまくコントロールできたとは思っていません。

それでもミリオンを達成できる商品になったのは、やはり伊藤裕之さんとメインプログラマーの村田琢さんら、リーダー格の古株がいたおかげだと思います。

逆に『ベイグラントストーリー』のときは、『FFT』のスタッフの中から気の合う者を集めて構成したチームだったので、コントロールは楽でした。このふたつを比較すると、確かに『FFT』のほうが強権発動する機会が多かったかもしれませんね(苦笑)。

──その話も含めてですが、いまのゲーム会社には会社員然としたおとなしめの方も多くて、放し飼い上等のクリエイターを「どう育てて、どう自由にさせるか」は結構課題なのかなと、端から見ていて思います。

吉田氏:

うーん、いつまでたっても答えが出なく、わからないですね……。『旧FFXIV』を立て直すときに集まったメンバーは、スクエニの中でもわりと野犬の群れみたいな状態だったので。

|

一同:

(笑)。

吉田氏:

ただ、集まった野犬はみんな負けず嫌いでした。「ひとりでも生きていこう」という人たちばかり。

でもいまの大規模な家庭用ゲームの規模を考えると、「与えられたものしかやらない」という人も必要なんです。職業として寡黙にモノづくりをする人たちも絶対に必要です。ただし、それに甘えて黙って放置はダメで。

「こういうゲームを作る」と伝えたときに、「何が必要で、このパートでは何をやらなきゃいけないか」、つまり「コンセプトに対してどうゲームをおもしろくするか」を考えられる野犬のようなスタッフがある程度の人数いたから『FFXIV』を建て直せたのだと思います。大規模だからこその、役割分担だったかなと。

セリフ回しや間の表現で感情を表現するのは、演劇と同根

──吉田さんは先ほど、「“松野ゲー”にはスゴく人間臭さがある」と仰っていましたが、シナリオのどういう部分にいちばん魅力を感じているのでしょう?

吉田氏:

松野さんの描く世界やシナリオは、設定もさることながら“群像劇”であることが面白いんです。唯一無二の主人公を描くことに、松野さんはそんなに興味がありませんよね?

松野氏:

じつは大河ドラマのマニアなんです。最初に観た大河ドラマの記憶が、地元新潟を舞台に石坂浩二さんが上杉謙信を務めた『天と地と』(1969年)でして、以来ずっと観ていますね。

当時の大河ドラマはいまに比べると硬派でしたけど、ゲームもない、インターネットもない、レンタルビデオもない、チャンネルも少ない時代に、もっともエンターテイメントとして楽しんだのが大河ドラマだったわけです。その影響なのでしょうか、群像劇に憧れてるんだと思います。

──そこに原点があるんですね。群像劇のどこに魅力を感じるんでしょう?

松野氏:

主人公は確かにいるんですが、脇役となる人物にも当然ドラマがある。敵味方それぞれのドラマがあってそれぞれの正義を掲げて戦っているあの感じがとても好きでした。『草燃える』(1979年)がいまでも大好きでして。

あのドラマは鎌倉幕府樹立を描いているんですが、主人公である源頼朝が中盤で死んでしまう。その後は北条政子を中心に描かれるんですが、これこそまさに群像劇の真骨頂ですね。

イデオロギーの異なる登場人物をそれぞれの視点から丁寧に見せることで、物語を紡ぎ、奥深さを表現している。要はひと言で語られるような単純な物語を、僕は好まないんですね。

吉田氏:

しかも松野さんのゲームは、善悪の概念が一軸じゃない。

だからプレイヤーもひとりのキャラクターに共感するのではなく、「このキャラのこの考えかたには同調できるけど、この部分には同調できない」という構造を持っている。最終的に誰ひとり同調できなくなることも(笑)。

一同:

(笑)。

吉田氏:

でもそれは自分じゃないから当然で。だからこそプレイしながら「自分がこの状況だったらどうするだろう?」などとスゴく考えるんです。それが僕みたいな妄想大好き人間にとっては楽しくて。

たとえば『タクティクスオウガ』で、物語の鍵となるフォリナー四姉妹が、暗黒騎士団ロスローリアンの兵士たちに追い詰められたとき、叫び声とともにフェードアウトするシーンを見て、「脚本としては何を言いたかったんだろう」とか。

|

それから僕が『タクティクスオウガ』でいちばん好きなシーンは、ロスローリアンにやはり追い詰められた主人公デニムを逃がすために騎士ミルディンがデニムを押しやる。そのときにバトルで使っているシールドバッシュのモーションを出すところ。

すべてドット絵で構成されたシーンだけど、残ったミルディンたちを前にロスローリアンがたった1ドットの唾を吐くんですよ。カットはそこで終わるけれど、そこはその1ドットだけでその後に起こるであろうことを表現している。

そんなものを観たらもう完全に頭の中で映画に変換される。「こんなものを作る人たちがいるんだ!」と僕はあの時代に1ドットでドラマを描けるゲーム開発者がいるのが信じられなかったんです。

松野氏:

皆川のこだわりが実を結んだ瞬間だね(笑)。

シナリオで言えば、『伝説のオウガバトル』のときにはメモリの空きに合わせてシナリオのボリュームを決めていました。

ですが、『タクティクスオウガ』のときには、すでに『FF』などによって、提供されるストーリーを楽しむことが評価される時代にもなっていたので、徹底的にシナリオを書こうと決意したんです。

ですので、まず「シナリオのためにこれだけのデータ容量を確保してくれ」とプログラマーにお願いするところから始めました(笑)。

──それでどのくらいの量を書いたんですか?

松野氏:

トータルで約30万字。

──えええ! 電ファミの記事も長いと言われますが、それでも5万字を超えるものはなかなかありません。それは松野さんがひとりで書いたんですか?

松野氏:

アシスタントがひとりいて、彼には地形のヘルプメッセージを書いてもらったけど、結局、最後はほぼ自分で直しました。でも、そこくらいですね。自分以外の人が書いたのは。

ほかはすべてひとりで書いています。ちなみにPSP版ではテキストがもっと増えて、最終的には70万字と『FFXII』と同等になりました(笑)。

吉田氏:

確かに書ける人だったら、自分で書いたほうが早いときはありますよね。ただし、えてして書き手は、ついつい文字を書きすぎる……。

僕はディレクターとしてチェックをするとき、そういうところを観ています。「人間はそんな説明的なことを言わないだろう」というような文字を極力削っていくんです。

松野氏:

なるほど。『FFXIV』をプレイしていると、いかにもセリフを使いそうな場面を意図的に絵で説明しているのがわかります。そういえば『FFT』のときもそうだった。

書いたシナリオがイベントの形になると、みんなが頑張っていろいろなアニメーションを付けてくれる。それを観て、「ここはセリフが要らなくなったな」と削るという……。

──今回の取材スタッフで事前に『FFT』をプレイしたとき、「キャラクターがセリフを喋っているときの立ち回りが、まるで小劇場の舞台の演出みたいだ」という話をしていたんです。

松野氏:

『ベイグラントストーリー』もそうですが、予算がないゲームはワンセットだけ豪華なグラフィックを作り込んでおいて、その中でいかに物語を構築し演出するかが鍵になる。

それってじつは小劇場で行われる予算のない舞台の作りかたに似ていて。そういう意味では、セリフ回しや間で感情を表現するのは、演劇と同根の思想だと思います。

──ゲームの演出に対して「映画のような」と言うことはあるけど、松野さんの場合は「演劇のような」演出だったんですね。実際、劇的な言葉が多いですよね。

松野氏:

予算もそうですけど、そもそもスーパーファミコンでは表現の幅が狭いじゃないですか。現在のPS4などの高性能のハードと違って、昔のハードはどうしても表現が制限される。

だから、映画的な表現にこだわるよりも演劇的な表現のほうが導入しやすいはずなんです。

それに気づけば、あとは“早い者勝ち”です(笑)。不純な動機とも言えますが、とにかく他者がやっていないことを先に取り入れる。

たとえば『タクティクスオウガ』のヒロイン、カチュア【※】はいまでいうヤンデレです(笑)。評判は最悪だけど、いまでもあのヒロインの導入は正しかったと思っています。

(画像は任天堂|VC タクティクスオウガより)

当時はゲームのヒロインといえば、『風の谷のナウシカ』のナウシカや『天空の城ラピュタ』のシータのような、正義感が強く皆のために犠牲を厭わない芯の強い女性というステレオタイプしかいなかった。でも、そんなのはすぐに飽きられるに決まっていると思いましたね。

テレビドラマや映画、そのほかの文学や演劇を知っていれば、別の描きかたがいくらでもあることがすぐに解るわけで。「いつかは誰かがやる」と思っていたから、単に僕は“早い者勝ち”をしただけ。結果としてインパクトのあるヒロインとして心に残ったんじゃないかな、と。

──それは不純でもなんでもなくて功績だと思いますよ。

吉田氏:

だいたい松野さんのゲームをプレイしていて、幸せになる女性を見たことがないですよ。

一同:

(笑)。

「ゲーム会社は社会不適合者の集まりだった」(松野氏)

──いろいろと過去の仕事へのありかたのお話を伺って、おふたりが飛び込んだころのゲーム業界やゲーム会社の話がもう少し聞きたくなりました。当時はどういう時代で、どういう経緯で飛び込まれたのでしょう?

松野氏:

吉Pは、どうしてゲーム業界に入ったの?(笑)

吉田氏:

僕は『マリオブラザーズ』があまりにも衝撃的だったんです。ファミコンが発売されたのが小学2年生の冬。向かいに住んでいたお金持ちの友達が、「俺は新しい遊びを手に入れた」というような大仰なことを言い出して、「どれどれ」と家に行ったら……。

そもそもテレビの中のキャラクターを動かせるということが衝撃的で。さらにひとりで遊んだときとふたりで遊んだときで、同じルールなのに感じる楽しさがまったく違うじゃないですか。「これはスゴい」と思って、そこからです。

──その後、ファミコンを手に入れたんですね。

吉田氏:

だから僕が初めて母親に相当なワガママを言ったのはファミコンを買ってもらうときでした。その向かいの家の子にひけらかされて、泣きながら頼んだ。「頼むから買ってくれ」って。

──最初に買ったゲームは何だったんですか?

吉田氏:

『ゴルフ』です。両親がなんとか稼いでくれたお金で、本体だけでも相当高価なものを買ってもらったわけで……だから『マリオ』などは、もう遊ばなくなった友だちから借りてくればいいやと思って、親父も遊べたほうがいいかなと『ゴルフ』を選びました。

「このコースで風速がこれくらいでこの角度だったら、何番のクラブでゲージいくつで打てばホールインワンする」ってパッと判るまでやり込んでました……。

もはやゴルフとしてでなく、ドット遊びですね(笑)。あのころから感覚的に、「やっぱりゲームってデータでできているんだな」と感じていたような気がします。

松野氏:

それでゲーム業界を目指そうと?

吉田氏:

もう、なんの根拠もなく、「俺はゲーム作って生きていくから勉強はしなくていいんだ」って。

一同:

(笑)。

──そんな子どものころからゲームを作ろうと思っていたんですね。

松野氏:

そういう意味では、真面目にゲーム業界を目指して来たんだね。

吉田氏:

いや、でもこう、OZAKI世代【※】ですし、夜な夜な家を抜け出していたので……「真面目に」と言われると(苦笑)。

(画像は尾崎 豊 | yutaka OZAKI より)

一同:

(笑)。

松野氏:

なんでそんなヤンチャっ子が、オタクな業界に?

吉田氏:

ヤンチャは当時の流行りだったんです。いわゆる学校のヒエラルキーの上位は、荒れてないといけない世代。舐められたくなかった。

だから家の屋根伝いに夜中に外へ出て、こういろいろと書けないようなことを……でも、家に戻るとファンタジー小説を書いたりしていました。

|

一同:

(爆笑)。

──それでハドソンに入社されたと。

吉田氏:

僕は1993年にハドソンに入社したのですが、もともと松野さんに憧れていたので、クエストに入りたかったんです。

ところが試験がいちばん早かったハドソンの内定が真っ先に出て、それまで親に相当迷惑をかけていたので、「すぐに就職しなきゃ」と思ったんです。

松野氏:

そうなんだ(笑)。

僕はじつは最初はスクウェアに行きたかったんですよ。でも電話をしたら、「ウチはいま募集していないから」と言われてほかのゲーム会社を受けた。

その中で最初に内定をくれたのがクエストでした。その自分が入社した1989年に、皆川や吉田明彦のようなクエストの初期メンバーが集まってきて、まさにクエストはゼロからスタートしたんです。

──松野さんはそこで最初はどういう立場だったんですか?

松野氏:

最初は、もちろん下積みです。

ファミコン版の『めぞん一刻』をPCに移植したり、PC版『大戦略』を移植したりなど、最初の2年くらいは先輩たちのヘルプをしながら、それこそExcelの使いかたのレベルからデータの扱いかたを学んでいましたね。

だいたい僕はゲーム会社に入ったもののPCに触るのは初めてで、MS-DOS【※】で作ったデータのコピーのしかたがまず判らなくて。そこでいちばん優しそうな皆川に訊くと、「松野さん、そこにcopyって打ってですね」と教えてくれる。そうやってすべて皆川に教わっていた。

皆川は高校のときから自分でプログラムを組んでいたような、真のPCゲーマーです。彼は当時18歳で、親に大学入試すると言って上京したけど、受験すらせずにゲーム会社に潜り込もうとした人間で(笑)。

※MS-DOS

マイクロソフト社の開発による、ハードウェアとソフトウェアをつなぐディスクオペレーションシステム(OS)。IBM社へのOEM製品に端を発し、WindowsXPの登場(2001年)までにバージョン8までが作られた。Windowsのグラフィカルなユーザーインターフェイスとは異なり、テキストによるインターフェイスが特徴。

──やり手ですね(笑)。

松野氏:

そういう始まりでしたけど、幸いにファミコンの時代で、アクションでもシミュレーションでもノベルでも何でも作れたのはいい経験でしたね。まだゲーム開発が小さかった時代に何でもできたのは幸せだったと思います。

──松野さんの目に映った当時のゲーム業界は、どんな感じの世界だったんですか? そこに入りたいと思ったわけですよね?

松野氏:

まあ大半が社会不適合者の集団だと思いました(笑)。

友達がスーツを着て就職活動をしているのを見て、「俺には無理だ」と思っちゃう人間たちの集まり。

自分を含めてそんな連中が生き残れる唯一の世界が、こういうサブカルチャーだった。あ、でも吉Pは根が真面目だから、就活ではちゃんとスーツを着ていたんでしょ?

吉田氏:

着ていましたよ。でも「とりあえず面接はスーツだろ?」と着ていったのが、遊びでも使える紫色のダブルのスーツで、もう誰も目を合わせてくれませんでしたが(笑)。

一同:

(爆笑)。

松野氏:

僕は吉Pに比べたらスゴくゲーマーでもなければ、もともとゲーム業界に入ろう思って学校に行ってたようなこともまったくなく、本当は出版社とか広告代理店に入りたかったような人間です。

もの作りに関わっていられる仕事に就きたかっただけで、それがたまたまゲーム業界に流れ着いただけでして。

|

だから、僕自身がゲームについて考える主義主張というのとはまた別に、「クリエイターは時代と寝ていなくちゃいけない」という考えかたが根底にはあって、それが悪いことだとはまったく思っていないんです。

「そのときのユーザーさんが求めていることを新しい手法でやることが大切」という感覚は、僕の中に根深くありますね。

──広告代理店というのは1980年代の文系学生にとっての花形職業ですね。松野さんは法政大学に通われながら、マスコミ周りでライター仕事もされていたと伺っていますが、そのための修行という意味合いだったのでしょうか。

松野氏:

たまたま大学の先輩に誘われ、在学中にとある経済評論家の方の事務所に入ってそういう仕事を始めました。そこでとにかく徹底して文章の書きかたを学びました。

原稿を書いて先生のところへ持っていくと、「読む価値がない」とビリビリに破かれたりして。最後はもう半泣きになって「すいませんでした」と原稿を拾おうとすると、その手を足でガッと踏まれる(笑)。

一同:

えええ!?

松野氏:

「キミはこんなクソみたいな原稿を拾うヒマがあるんだったら、原稿を書きたまえ!」とか言われたり(笑)。

いろいろな仕事をしましたね。たとえば、リクルート社さんの『とらばーゆ』の仕事とか。

──1980~90年代を象徴する女性向けに特化した転職雑誌ですね。

松野氏:

ええ。その巻頭3ページが、毎週企業に行ってインタビューするというもので、その担当をしていました。

ちょうど男女雇用機会均等法が施行されたころ(1986年)で、女性の雇用について一部上場企業の人事部部長などを訪ねて、「女性にぜひ新しい風を」などと言っているのをまとめるんです。

──そんな仕事を任されていたのは、相当に腕の立つライターだった証ですね。

松野氏:

いや、事務所の力でしょう(笑)。あと、つまらない仕事としては、その経済評論家の先生が書いた原稿の文字を、皆が読めるようにタイプする仕事もしていましたね。

|

お陰で企画職になってもワープロだけは使えるスキルが残って(笑)。クエストに入社するときにも、ライター時代の経験を買ってもらった感じなので、あの仕事は大きかったと思います。

吉田氏:

松野さんにはファンのあいだで有名な話があって、クエストの入社面接で『伝説のオウガバトル』のプロットとシナリオを持ち込んだんですよね。大学ノート何冊分もの内容がそこには書かれていたとか……。

松野氏:

それは尾ひれがついている(苦笑)。誰がそんな噂を広めたんだろう。

確かに『オウガバトル』の企画は持ち込んだけど、実際にはせいぜい2枚か3枚のペラの企画書。しかも企画書はもうひとつ別にあって、それはゾンビを撃ちまくるホラーゲームだったんです。

──噂が違っていたのも衝撃ですが、そんなゾンビものが(笑)。

松野氏:

いまで言うと『バイオハザード』みたいなもの。もともと僕は大学時代に自主制作の映画研究会にいたんですけど、当時はフィルムノワールが流行っていて、やたら芸術的な映画が多かったんです。

(画像はWikipedia|Film noirより)

僕は「そんなのクソ食らえ」と思っていたので、好きなホラーを撮影していました。地下鉄の半蔵門線【※】で、豚の臓器に糸を括りつけて飛び回らせるゲリラ撮影などをやっていたくらい。

──それはヤバい(笑)。通報などされないんですか?

松野氏:

昭和の半蔵門線は、半蔵門までしか繋がっていなかったから、深夜の永田町から半蔵門にかけては誰も乗らなかったんで、そこを狙った。そこで死体がどんどんゾンビになっていく撮影などをやったりとか。

クエストに提出したそのホラーの企画書も、警視庁の特別捜査隊が、彼らだけに配給される銀の弾でゾンビをバンバン撃ち殺していく話だったと思います。ま、ボツになったけど(笑)。

※半蔵門線

渋谷と押上をつなぐ東京メトロ(地下鉄)の路線。渋谷~青山一丁目間が1978年に開業。松野氏の言う永田町~半蔵門間の開業は1982年の年末で、半蔵門以東は1989年以降の開業になるため、このあいだにゾンビ映画の撮影がなされたことになる。永田町駅は乗り換え駅だが、半蔵門駅は皇居付近に向かう連絡のない駅であるため、松野氏の言うとおり、深夜、半蔵門に向かう電車の乗客はほぼいなかっただろうと思われる。

サブカル好き文系私大生がゲーム業界を選んだ理由

──伺っていると、松野さんは本当に1980年代のサブカルチャー好きの文系私大生という感じですね。当時なら周囲にテレビ局や出版社のようなマスコミを目指す人が多かったのではないでしょうか。

そこでなぜ、いくらゲームが好きだったにしても、そういう方が当時のゲーム業界を選んだのかと不思議になります。

松野氏:

もちろんゲームは好きでしたよ。

だから、ゲームクリエイターとして尊敬している方もたくさんいるんですよ。

宮本茂さんや堀井雄二さんのような、よく名前の挙がる方々もそうだし、とりわけ遠藤雅伸さんと遠藤さんの『ゼビウス』(1983年)がなければ、僕はこの業界には来ていないでしょうね。『ゼビウス』は単にシューティングとして優れているだけじゃなく、世界の背景を作り込んでいるのがとても好きでして。

「ゼビウス」がなければ「ポケモン」は生まれなかった!?———遠藤雅伸、田尻智、杉森建がその魅力を鼎談。ゲームの歴史を紐解く連載シリーズ「ゲームの企画書」第一回

そもそもファミコンが発売された(1983年)のが高校2年のとき。だからゲームも基本はアーケードなんです。授業が終わっても電車が1時間に1本しかない田舎(新潟県新井市・現妙高市出身)だから、喫茶店やゲームセンターで時間を潰していたのが始まり。

それが『ゼビウス』が全盛のころで、大学に進学すると『グラディウス』や『R-TYPE』などいろいろと登場したという時期でした。

──そこがゲームの原体験になるんでしょうか。

松野氏:

そうですね。吉Pの北海道もそうだと思うんだけど、冬は雪で閉ざされるじゃない? 冬のあいだって何をやっていました?

吉田氏:

まあ、家にいますよね。

松野氏:

でしょ? 僕の田舎は雪深いところでして、当時はまだ温暖化なんて言葉がなかった時代。ひと冬で軽く3メートルは積もるんです。ですので冬のあいだは外を飛んで回るより、必然的に家に籠もって何かすることのほうが多くなる。

|

とくに僕の子どものころはビデオもない、ゲームもない、インターネットもない。じゃあ何をするかと言えば、まずは本を読む。それからマンガを読んだり、ボードゲームで遊んだりになる。ひとりの時間はまず本しか読んでいなかった。

吉田氏:

そうですね。本は読みましたね。

松野氏:

そうやって閉ざされた冬を過ごすから、僕みたいな妄想型の人間ができあがるわけです。

一同:

(笑)。

吉田氏:

それはよくわかります。妄想するしか冬の楽しみがない(笑)。だから僕も『グラディウス』のバックストーリーを勝手に考えたり、それぞれの惑星の設定を考えたりしていました。

──おふたりはそうしたものをどこかに書き溜めたりしなかったんですか?

松野氏:

僕の場合、小学生のころだとノートにマンガを描いていましたね。日曜日に『猿の惑星』【※】をテレビで観たあと、それを4コママンガにする。

(画像はWikipedia|Planet of the Apes (TV series)より)

それを翌日の学校で観ていないヤツに見せる。「昨日の『猿の惑星』はこんなにスゴかったんだぜ!?」というようなことはよくやっていましたね。

──そういうことをしていた松野さんは、クラスの中で、いまでいうオタク的なポジションだったわけですか?

松野氏:

どうなんだろう? 中学のときはいちおう吹奏楽部に所属していて、楽しく活動していましたよ。高校は……授業をサボって、バイクで海へ行ったりしていた。吉Pほどの“輩”じゃなかったと思うけど(笑)。

吉田氏:

僕は完全にOZAKI世代だったんで。

松野氏:

夜の校舎の窓ガラスを……。

──(笑)。であれば、そもそもそういう松野さんが『オウガ』シリーズの題材にファンタジーを選んだのはなぜでしょう?

松野氏:

それは単純に、ファンタジーが好きだったから。中高生のときに『指輪物語』【※1】や『コナン・ザ・グレート』【※2】は読んでいたし、ゲームなら小島(秀夫)さんの『スナッチャー』【※3】も堅牢な世界観と物語が好きで感銘を受けていた。

※1 指輪物語……J・R・R・トールキンが1954~55年に発表したファンタジー小説。すべてを統べる“一つの指輪”を巡り、ホビット、人間、エルフ、ドワーフといった“中つ国”の住人たちと、諸悪の根源である冥王サウロンとの壮大な対決が描かれる。本作が『ダンジョンズ&ドラゴンズ』をはじめとする黎明期のテーブルトークRPGやコンピュータゲームに与えた影響が、現在に至るゲームの歴史を大きく動かしている。

※2 コナン・ザ・グレート……1932年からロバート・E・ハワードによって著されたヒロイックファンタジー小説。はるか古代、怪物や妖術の名残がある戦乱の荒野で屈強な戦士であるコナンが主人公として活躍する物語。

※3 スナッチャー……1988年にコナミ(当時)から発売されたアドベンチャーゲーム。映画『ブレードランナー』にインスパイアされた、サイバーパンク世界が舞台。小島作品において映画的要素を初めて取り入れたゲームとも言われる。

(画像はそれぞれAmazon|新版 指輪物語〈1〉旅の仲間 上1 (評論社文庫)、東京創元社|黒い海岸の女王 – ロバート・E・ハワード/宇野利泰/中村融 訳より)

映画監督としてのルーカスにさほど興味はないけど、やっぱり『スター・ウォーズ』も好きでしたから。

──少年時代には、ほかにはどんなものを読まれていたんですか?

松野氏:

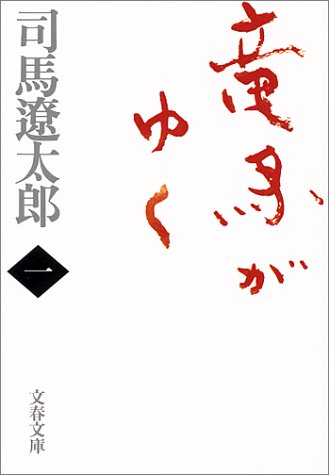

『竜馬がゆく』【※】など、司馬遼太郎はほぼ読んでいます。

(画像はAmazon|新装版 竜馬がゆく (1) (文春文庫) より)

──やっぱり歴史ものなんですね。『指輪物語』以外のファンタジーでは?

松野氏:

時代は前後するけど『エルリック・サーガ』【※1】も読んだし、『グインサーガ』【※2】ももちろん読みました。

※1 エルリック・サーガ……イギリスの作家マイケル・ムアコックによるファンタジー小説『エターナル・チャンピオン』シリーズのうち、メルボニネ皇国の最後の皇帝となるエルリックを軸とした一群を指す。身体の弱いエルリックは、魔剣ストームブリンガーが斬りつけ、取り込んだ相手の生命力によって生き存えていることに葛藤を抱いている。日本では1984年に第1巻が刊行されている。

※2 グインサーガ……栗本薫によるファンタジー小説。豹頭の戦士グインを軸に語られる大河群像劇。1979年に第1巻が刊行され、もとより100巻構想と言われたが、2009年に正伝130巻、外伝22巻の時点で作者が逝去。その後は複数の作家たちによって現在も執筆が続いている。

(画像はそれぞれAmazon|永遠の戦士エルリック1 メルニボネの皇子、グイン・サーガ1 豹頭の仮面より)

ああ、SFで言えばそれこそ『ペリー・ローダン』シリーズ【※1】とかも。ブラッドベリ【※2】にハマったのは、高校3年生くらいかな? 『ブレードランナー』【※3】以降です。あのときは本棚がほとんどハヤカワ文庫で埋まっていましたね。

※1 『ペリー・ローダン』シリーズ……1961年にドイツで刊行が始まった、同名の宇宙飛行士(開始時点)が主人公となるスペースオペラ小説の連作シリーズ。当初から複数作家によって執筆がなされるリレー小説の形式を取っており、現在は日本版で563巻を数え、いまなお執筆や刊行が続いている。

※2 ブラッドベリ……レイ・ブラッドベリ。1920年生まれのアメリカの作家。幻想文学やSFで活躍し、『華氏451度』、『火星年代記』、『10月はたそがれの国』、『何かが道をやってくる』など、短編長編問わず名作の数々を残し、2012年に逝去した。

※3 ブレードランナー……フィリップ・K・ディックが1968年に執筆したサイバーパンク小説『アンドロイドは電機羊の夢を見るか?』を原作に持つ劇場映画。リドリー・スコットが監督し、1982年に公開。ハリソン・フォードが主人公のレプリカント(人造人間の一種)ハンターであるデッカードを演じる。原作とは大きく異なり、映画自体も公開の機会によって異なる編集がなされたバージョンが多数存在し、おもなものでも通称で“オリジナル劇場版”、“完全版”、“ディレクターズ・カット”、“ファイナル・カット”などがあり、物語の解釈までもが左右される。

(画像はそれぞれAmazon|宇宙英雄ローダン・シリーズ 電子書籍版1 スターダスト計画、華氏451度〔新訳版〕より)

吉田氏:

へー!

松野氏:

僕には兄貴がいて、兄貴もオタクだったので、まず兄貴がそういうSFなどを買ってきていたんです。

吉田氏:

そういうとき、家族の影響って強いですよね。

松野氏:

買わなくても読めますからね。『戦争と平和』など、文学全集に収まるようなものは父親が、司馬遼太郎や池波正太郎といった時代ものは母親が持っていたので、そういうものも読んでました。

吉田氏:

うちはハヤカワミステリーが多くて、母親が全集持ちでした。あとは図書館へ本を借りに行く家庭だったんです。

そういう家で育ったから、『タクティクスオウガ』にロスローリアン【※】という名前が出てきたとき、小躍りしていたんですが、僕の周囲に『指輪物語』を話せる奴なんていませんでした……。

※ロスローリアン

由来は、『指輪物語』でケレボルンとガラドリエルの夫妻によって治められているエルフの国、Lothlorienから。ロスローリエン、ロスロリエンとも訳される。この名を松野氏は引用。『タクティクスオウガ』においては、デニムたちと対峙する騎士団の名称として登場する。これはゲームの世界に存在する騎士団の中でも最強と謳われるが、国家指導者である教皇の勅命に従い、諜報活動などの極秘任務に当たる暗部もあり、「暗黒騎士団」の異名を持つ。

松野氏:

いや、いまだったら恥ずかしくてああいう名前の付けかたはできない(苦笑)。

ハヤカワSF文庫や創元社の本を読んでいるような一部の好事家には「パクったな?」と思われるかもしれないけど、当時は『指輪物語』のようなファンタジーはニッチなジャンルだったから、「これでいいや」と。

いまでこそ『ハリー・ポッター』などもあるから、一般の人も魔法の世界に違和感がないんだけど。

吉田氏:

松野さんのは愛が伝わってくるオマージュですから。あれを見て僕はニヤニヤせざるを得なかったんです。

当時はあそこまで世界観というか背景を作り込んだゲームはなかなかありませんでしたよ。RPGでも1本1本の話はあるけど、あらかじめ用意されたシリーズを貫く世界観なんて。

松野氏:

その意味では、堀井雄二さんの『ドラクエ』はやっぱり大好きで。かつていた英雄にまつわる“ロトの伝説”というものがあって、自分はそのわずかな血筋を引く勇者であるという。

……ああいう物語の背景だけで想像力が掻き立てられ、惹かれるわけじゃないですか。

【堀井雄二インタビュー】「勇者とは、諦めない人」――ドラクエが挑んだ日本人への“RPG普及大作戦”。生みの親が語る歴代シリーズ制作秘話、そして新作成功のヒミツ

──お話を伺うにつれ、マンガを描いているような少年時代を過ごしたり、言わばノンフィクションの現場でライター仕事を始めたりした松野さんが、なぜほかの業種でなくビデオゲームを選んだのか、なおのこと疑問が残ります。

松野氏:

「ゲームを作るのが天職だと思った」とか、そんなたいそうな話ではまったくなく、単にクリエイティブで楽しげに見えたんですよ。さらにさっきも言ったけど僕は「この業界ならやっていけるのでは?」と不純な動機を持っていた(笑)。

サブカルチャーと言っても、もうすでに『風の谷のナウシカ』(1984年)が劇場公開されていたような時代だから、マンガやアニメのように先行しているジャンルは、もうずいぶんと表現レベルの高い世界になっていたわけです。もちろん映画やテレビ、小説もそう。そこは自分ごときが行けるものじゃない。

その一方で、その先にPCがどんどん発展していくのは明らかで、「そうなれば必ず企画の人間が必要になるような複雑なゲームが登場するはずだ」という読みもあった。

というのも、それまではアクションやシューティングばかりだったゲームに、『ドラクエ』や『FF』のような思考型のゲームが現れた時期だったから。だったら、「このビッグウェーブには乗るしかない」じゃない(笑)。

吉田氏:

先駆者がいるところでトレースするよりは、開拓していったほうがいいですね。

──ゲームに対してアーティスティックな情熱を持って業界に入ってくる人って、むしろ下の世代にこそ多くて、じつは黎明期を支えた方々に話を伺うと、そういうある種の山師のような判断でやってこられた方が多い印象があります。

松野氏:

そうでしょ。まだゲーム業界がまっとうなものじゃなかったから、僕みたいな半端者が潜り込めた。

いまだにゲームを作ることは天職とは思っておらず、数ある仕事のひとつとして見ている。だからゲームが作りたくて作りたくてやって来ている世代に比べると、ちょっと引いた態度ですね。

──つねにどこか客観的ですね。

松野氏:

ただ、僕は僕にとって「ゲームがすべてか?」と問われれば、「それはまったく違う」と思っているけど、「ゲームに命を懸けているかどうか?」と訊かれれば、命は懸けていると思う。

なんだかゲーム業界が新しくて面白そうで、そこに魅力を感じたのも事実なんですよ。

──そこで自分を表現できると、発見したんですね。

松野氏:

そうなのかもしれない(笑)。

ああ、そうだ。もうひとつ、ゲーム業界に入ろうと思ったきっかけを思い出しました。僕の学生時代に小劇場ブームがあって、三谷幸喜さん【※1】や鴻上尚史さん【※2】たちが新劇の舞台をやっていました。

※1 三谷幸喜

1961年生まれの劇作家、脚本家、演出家、俳優、映画監督。日本大学藝術学部演劇学科在学中に、劇団東京サンシャインボーイズを旗揚げ。同時に放送作家としてのキャリアもスタートさせ、数多くの番組構成に携わる。1993年に脚本を手掛けたドラマ『振り返れば奴がいる』のヒット後は、『古畑任三郎』シリーズをはじめ、数々のヒットドラマや映画を生み出し、近年では2016年のNHK大河ドラマ『真田丸』の脚本を務めている。

※2 鴻上尚史

1958年生まれの劇作家、演出家。劇団“第三舞台”を主宰。舞台のほかに、映画、小説、エッセイなどを手掛け、同時にテレビやラジオなどにも数多く出演し、活動の場を広く持つ。1994年に上演した『スナフキンの手紙』で、岸田國士戯曲賞を受賞している。

──第三次小劇場ブームですよね? 鴻上さんの第三舞台や野田秀樹さん【※】の夢の遊眠社などが登場したころ。それが松野さんの進路を決めたんですか?

※野田秀樹

1955年生まれの俳優、劇作家、演出家。1976年に東京大学演劇研究会を母体とした劇団“夢の遊眠社”を結成し、1983年には『野獣降臨(のけものきたりて)』で第27回岸田國士戯曲賞を受賞する。

松野氏:

僕は鴻上さん率いる第三舞台のファンでして、それもあって、当時鴻上さんがパーソナリティを務めていたオールナイトニッポンを聴いていたんですね。で、とある回で『ドラクエII』の特別番組【※】をやったんです。

※『ドラクエII』の特別番組

1987年4月4日放送の「オールナイトニッポンスペシャル・徹底追及ドラゴンクエスト2」を指す。

──ラジオでですか。

松野氏:

そう。当時のオールナイトニッポンは、劇場用アニメの公開時などになるとスペシャル番組をやっていました。たとえば、『宇宙戦艦ヤマト ヤマトよ永遠に』公開(1980年)のときには、ラジオドラマとして構成したりして。

そのドラマをゲームでやったのがスゴく新鮮で。しかもゲストに来たのは堀井雄二さんで、鴻上さんとの掛け合いがめちゃくちゃ面白かった。ドラマでは確か古谷徹さんが主人公のローレシアの王子をやっていて、アムロのあの声で「ベホイミをありがとう!」なんてしゃべるわけですよ。

|

その番組がなんだかもう本当に楽しくて楽しくて……。そのとき、ゲーム業界に対してワクワクした感じを覚えたんです。まあその後、堀井さんにお会いしたときにその話をしたら、番組のこと自体を覚えていらっしゃらなかったんだけど(笑)。

思えばゲーム業界に対する憧れは、ゲームそのものではなく、それを取り巻く環境に対してのものだったんだと思いますね。

吉田氏:

堀井さんは取材や出演が多すぎて、エピソードをすぐ忘れられる方です(笑)。

僕は松野さんより下の世代ですが、そのころのゲーム業界の楽しげな空気と新しさは覚えています。

僕たちの世代にも、ゲームは「ここならまだ誰もやってなさそうだ」という感覚の残る数少ない場所としてまだあったように思います。

──きっと吉田さんより下の世代にとっては、ゲームこそがもっとも影響を与えてくれたカルチャーなんだと思います。

その世代には、おそらく1980年代の文系サブカル青年にとっての映画や演劇、そしてマンガのようなものとして、ゲームがあるんじゃないかと。それこそ松野さんのゲームから、政治や世界史、宗教などといったハイカルチャーに興味を持つ人もいると思います。

松野氏:

それについては「ゲームの外でちゃんと勉強しろよ」ってことですよね(笑)。

『ゼルダの伝説』のようなゲームが作り手にとって教科書たり得るというのはあります。

反面、ゲームに学ぶべきカルチャーなんて何もないとも思っていまして。実際、僕は自分のゲームの中の本当にいいものは、つねにゲームの外側から吸収してきたから。演劇や音楽や映画や、そういうものから持ってきたもののほうが面白い。

吉田氏:

言いたいことは解りますけど、それは作り手の理屈ですよ(笑)。

──その言いかたに、「松野さんはやっぱり富野由悠季さんっぽいな」と思うファンは多いんじゃないでしょうか(笑)。

でも実際のところ、松野さんのゲームというのは、『タクティクスオウガ』にしても、政治に端を発する内戦のような、いわば21世紀になっても通じるテーマをシリアスに扱ってきていますよね。そこにゲーム表現の可能性を見出したファンも多いと思うんです。

松野氏:

それは僕がもともと法学部で、とくに国際政治が好きだったというだけのことですよ

。それに先ほども申し上げましたが、ゲームとして許される範囲でリアリズムを持ち込むことは、当時あまりされていなかった。これもまた“早い者勝ち”だったんです。商品力を上げるひとつの手段として。

|

たとえば、カチュアの血統の問題などは、日本のような天皇制の国では、結局のところ、血の正統性みたいな展開が説得力を持つだろうと踏んだのがあるんです。当時は海外展開なんて考えていなかったので、「日本市場に対して説得力さえあればいい」と判断していました。

のちに海外展開するとき、「欧米では納得してもらえないんじゃないか」と危惧しましたが、「大丈夫ですよ、イギリスも王室があるんで」と言われて安心しました(笑)。

──血統という主題で言えば、『FFT』は裏返しの「偽の血統」の話【※】ですよね。

※「偽の血統」の話

由緒ある血筋ベオルブ家の末弟である主人公ラムザが歴史の闇に葬られ、平民ながらひととき上り詰めたディリータが歴史に名を刻んでいることを指している。

松野氏:

むしろ欧米では、『タクティクスオウガ』よりも『FFT』のほうが受けがいいのが面白い。キリスト教をパロディにしているところも、一部の人たちにウケたようで。あれは当時、死海文書【※】が発見されたという点からアイデアを受けました。庵野秀明さんの『新世紀エヴァンゲリオン』とはまったく異なる視点でして。

(画像はWikipedia|死海文書より)

死海文書には聖書に描かれた神の子キリストではなく、より真実に近い「生々しいキリストの姿が描かれている」と話題になりました。伝説の英雄として崇められている人物が、じつは違っていたらどうだろうと、『FFT』におけるゾディアックブレイブの伝説のヒントになったわけです。

そのあと、その文書『ゲルモニーク聖典』が教会の手によって禁書として封印されているというあたりは、当時話題になっていた『薔薇の名前』【※】からですね。

(画像はAmazon|薔薇の名前〈上〉より)

──ショーン・コネリー主演の映画ですね。そういうエンターテイメント寄りの題材にしても国際政治学の下敷きがあって初めて骨太にゲームに取り込まれていくわけですね。

松野氏:

しっかりと西洋史を学んでいれば、あの地続きの大陸の中で、支配・被支配の歴史が続いていると解る。それこそイベリア半島なんて、キリスト教圏になったりイスラム教圏になったりの繰り返し。ああいうのを興味深く思っていただけで。

でもそれは平和ボケという言葉が存在するくらいの、日本のような島国にはわかりにくい。とくにファミコン以降、1990年初頭まではそんな紛争は遠い世界の出来事でしかなかった。

|

だけど、僕たちがいくら平和に暮らしていても、すでに冷戦構造は崩壊していて、たとえばユーゴスラビアで凄惨な争いが再び始まっているのが世界の現実だったりするわけで。

当時の僕はそういう現実を日本人に忘れてほしくなくて、気負ってああいうシナリオを書いたんだと思います。いろいろな意味で青かったと思いますね。いま『タクティクスオウガ』を作ったら、もうちょっと違う話にしたんじゃないでしょうか。

吉田氏:

実際、『オウガ』シリーズや『FFT』は、いまやったほうが身に染みるような気がするんですよ。

世界中の紛争が過去のイデオロギーに縛られた理由で戦っているじゃないですか。

|

そういう部分が松野さんのゲームは当時でもスゴくリアルだったし、いまや世界情勢はそのまま『タクティクスオウガ』や『FFT』になってしまった感があります。

結局、誰もテロを止められない時代に突入してしまった。

松野氏:

それは先見の明などではなく、時代が20年程度では変わらなかったという現実があるだけじゃないでしょうか。

僕は、西側社会がベルリンの壁が崩壊したことを、なぜ本音ではいまなお「よし」としないのかを考え続けていて。少し前のクリミア半島の紛争にしてもそう。「悲しいかな、人間ってそんなものなんだな」と思わざるを得ない。

吉田氏:

この20年で変わったのは、インターネットと報道くらいですね。

でも、いまのような話を当時のゲームに持ち込もうとした松野さんの熱は、プレイしていてすこぶる感じました。

松野氏:

いや、それはもう恥ずかしいだけ。たかがゲームでね、何をやっていたんだろうと……(苦笑)。

──いや、そこは恥ずかしがるところではないと思いますよ。