2012年ローンチから世界200ヵ国・地域以上に配信され、2000万ダウンロードを突破するスマートフォン向け位置情報ゲーム『Ingress』。

それがテレビアニメ化され、2018年10月に放送を開始する。

2018年10月17日よりフジテレビ「+Ultra」にて毎週水曜日24:55から放送

NETFLIXにて10月18日(木)より日本先行全話一斉配信

ほか各局にて放送

関西テレビ/東海テレビ/テレビ西日本/北海道文化放送/BSフジ

(C)「イングレス」製作委員会

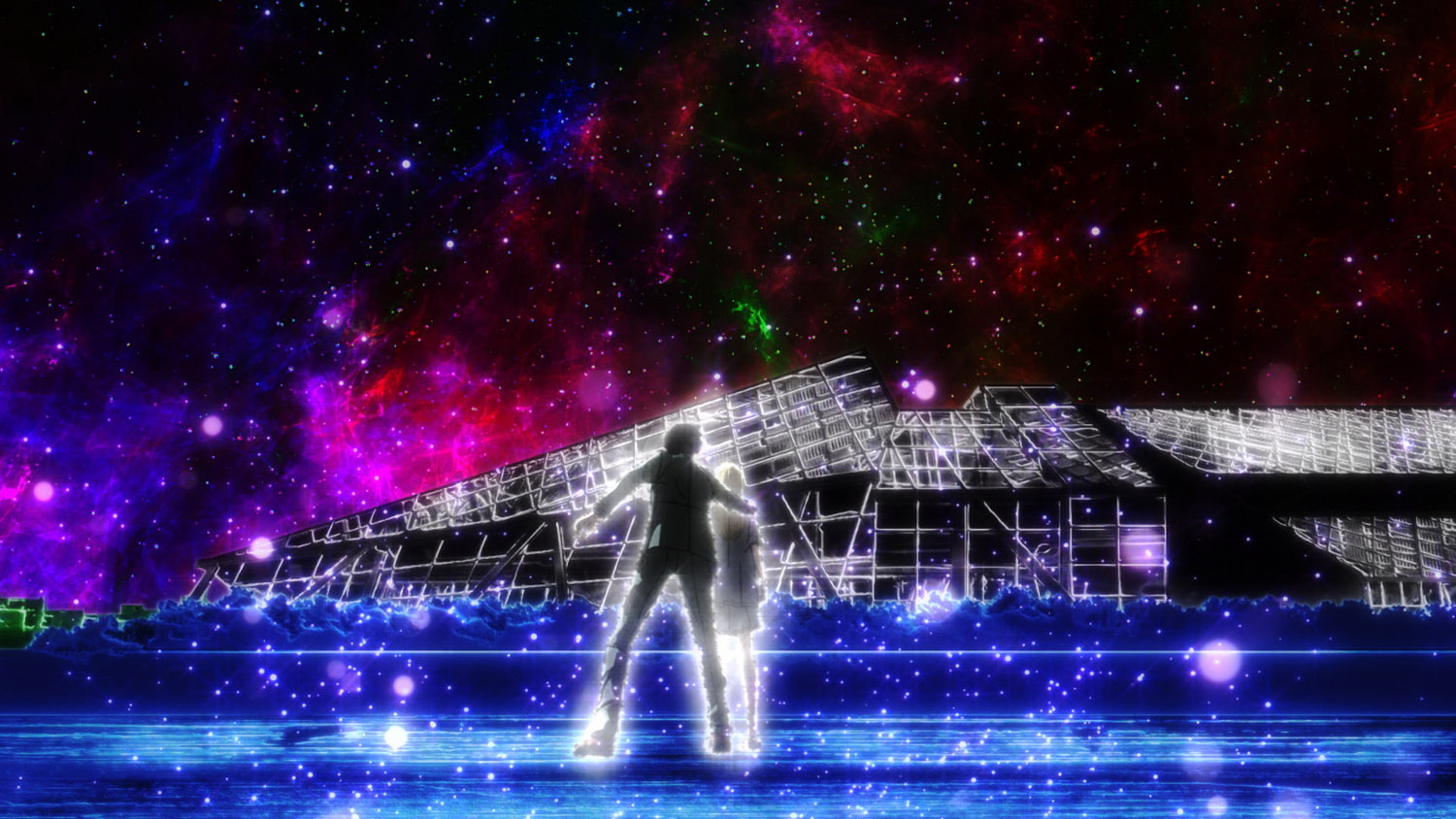

『INGRESS THE ANIMATION』は、制作を宮崎駿監督によるスタジオジブリの最新短編アニメ『毛虫のボロ』にも参加した「クラフター」が担当し、フジテレビが14年ぶりに新設した深夜アニメ枠「+ULTRA」にてテレビ放送される、新時代に挑戦するアニメである。

まもなく放送となる『INGRESS THE ANIMATION』だが、『Ingress』ユーザーをはじめゲームファンにとっては「登場して6年も経つ『Ingress』が、なぜ今このタイミングでテレビアニメになったのだろうか」、「なぜ日本からの発信なのか」、「その勝算は?」と、さまざまな疑問が思い浮かぶのではないだろうか。

そこで今回、Nianticのアジア統括本部長(Director of operations, Asia)およびエグゼクティブプロデューサーとして、ゲームとアニメプロジェクトの双方に関わる川島優志氏に、TVアニメ『INGRESS THE ANIMATION』について徹底的に話を伺った。

プレイヤーをウェブからリアルな場所に、さらにアニメの世界へ

──今回はTVアニメ『INGRESS THE ANIMATION』のプロジェクトについてお伺いできればと思います。

その前にNianticは、そもそもどういった会社なのか、そしてゲームの『Ingress』について改めて教えていただけますか。

川島優志(以下、川島):

Nianticは、2011年にGoogleの社内ベンチャーとして始まった会社です。

Google マップを統括していたジョン・ハンケがCEOになって、Googleで地図系のプロダクトを作っていたスタッフと、それを活用した新しいインタラクティブなアプリケーションを作りたいと始めたプロジェクトです。

(Photo by Steve Jennings/Getty Images)

もともとGoogle社内でマッピングチームとして働いていたメンバーがいますので、大規模な地球上を舞台にしたサーバー技術を持っています。

Google Earth【※1】にしても、Google マップ【※2】にしても、ストリートビュー【※3】にしても、それまではスクリーンの前にいて動かなくても、世界中が全部見られるというプロダクトを作っていたわけです。

※2 Google マップ……Googleが提供しているインターネット上のサービス。地図、航空写真、地形の3つの表示モードにて、縮尺を調節しながら全世界を俯瞰できる。ネット上で場所を検索し、世界各地を見て回ったり、マップナビにて目的地への行き方を調べたりできる。

※3 ストリートビュー……世界中の道路沿いの風景をパノラマ写真で提供するインターネットサービスの名称。ストリートビュー機能はGoogle マップ、Google Earth上で利用できる。実際に道を歩いているかのように周りの景色を見渡せるのが特徴。

(画像は都道304号線 – Google マップよりストリートビューから見た歌舞伎座タワー)

けれども結局その末に行き着いたのは、やっぱりその場にいかなければいけない、その場に人を運びたいということです。最後の一歩ですよね。

──“リアルな体験”が、会社の目的なのですか?

川島:

どうやって世界の人をその場所に実際に運ぶのか、動かすことができるのか──その挑戦がNianticの最も大きなミッションになっています。

“Adventures on foot(アドベンチャー・オン・フット)”という言葉で示していて、「歩いて冒険する」のが会社のミッションです。「自分の力で歩く」、それを後押しするプロダクトを作るのが目標になっています。

──それがまず、『Ingress』というゲームの形になったわけですか?

川島:

これまでの技術を活用して、人々を外に出す新しいゲームができないかと考えました。それを実現する最初のプロダクトが『Ingress』です。

『Ingress』では世界をふたつの陣営、青と緑にわけて、それぞれのチームが地球上で陣取りをします。ユーザー自身がさまざまな場所をポータルとして登録していくんです。

(画像はIngress – Google Play のアプリより)

それは歴史的な場所であったり、個性的な商業の場所、神社仏閣、図書館や文化的に重要な施設であったり、素晴らしい芸術作品であったり。

プレイヤーはそれらを取りあって、リンクでつないでいきます。囲碁のような感じでフィールドを作り、その大きさを世界中で競い合うゲームです。

──ゲームを作るときに、世界観や、物語性は最初から意識されていたんですか?

川島:

非常に意識していますね。『Ingress』は陰謀がある世界で、「エキゾチックマター」という目に見えない物質が人々にさまざまな影響を与えている。

プレイヤーは「エージェント」と呼ばれます。エージェントは工作員ですよね。『007』のジェームス・ボンドのような。エージェントとなったそれぞれのプレイヤーが、エキゾチックマターの秘密を巡って戦うわけです。

エキゾチックマターにまつわるさまざまなストーリーや、エキゾチックマターが人をどうやって動かすのかといったバックグラウンドストーリーをYouTubeなどで伝えています。

──リアルなプレイヤーにもストーリー上の役割があるのですか?

川島:

リアルなプレイヤーが実際にイベントなどで起こした現象が、そのあとのストーリー展開に影響を及ぼしています。現実世界で起こったこととストーリーがリンクします。

そうした試みは、これまでも世界中にいろいろなケースがあったと思うんですよね。はがきで自分のアクションを書いて送るとストーリーが変わっていくようなものもあったと思います。

Nianticは今の時代に、現実世界で、スマートフォンを使ったプレイヤー自身がストーリーを作ることを目指しています。それを今『Ingress』で実現したわけです。

──その中で今回のアニメの役割は?

川島:

アニメもそうした体験のひとつです。当社のCEOで創立者でもあるジョン・ハンケ自身がアニメファンなんです。

アニメを使って『Ingress』が持っているコンセプトを伝えるストーリーができるんじゃないかと考えて、アニメの企画がスタートしました。

──実際にアニメにいたる過程で、Nianticから今回テレビ放送をするフジテレビ、さらにアニメーション制作のクラフター【※】に話がいったのですか?

※クラフター

2011年に博報堂、博報堂DYメディアパートナーズが設立した映像を中心としたコミュニケーションで課題解決を行う会社。アニメーションスタジオもある。代表作に『ふうせんいぬティニー』、『ソウタイセカイ』など。

川島:

まずフジテレビさんが、Nianticに対して出資する【※1】という話があったんです。『Pokémon GO』がスタートするより以前の話でした。その話し合いをしている中でジョンが、フジテレビの大多亮さん【※2】に「アニメでも一緒に何か作りたい」と話をしました。

※1 フジテレビのNiantic出資

2016年2月にフジテレビはNianticへの出資を発表した。

※2 大多亮

フジテレビ常務取締役。Nianticとのプロジェクトを担当。

それが盛り上がって、じゃあ具体的にどうしたらいいのか、という話になり、そのときにフジテレビの森彬俊プロデューサー【※1】やクラフターの石井朋彦プロデューサー【※2】に僕から相談をしました。

そのうえでこれはいけると、話がどんどん進みました。櫻木優平監督【※3】の起用も、かなり初期の段階から決まっていました。

※1 森彬俊

フジテレビのプロデューサー。もうひとつのアニメ枠ノイタミナ”編集長“も兼任。

※2 石井朋彦

クラフター取締役プロデューサー。スタジオジブリ、Production I.Gを経て現職。『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 2.0』などをプロデュース。

※3 櫻木優平

気鋭のクリエイター。『花とアリス殺人事件』のCGディレクター、宮崎駿監督の短編アニメ『毛虫のボロ』のCG制作に参加、Huluオリジナルアニメ『ソウタイセカイ』監督。

CEOジョン・ハンケ、アメリカ人スタッフが持つ日本アニメ・ゲームへのリスペクトが実現の鍵

──スマホアプリゲームのアニメ化は、アニメ業界ではかなりハードルが高いと思われています。ブランドは立っているけれども、意外にストーリーが希薄なことが多いためですが、挑戦的な企画だとは思いませんでしたか?

川島:

『Ingress』については、メインのバックストーリーがありました。それが現実世界の出来事を反映させていき、どんどん複雑になっていきます。逆にそういう中で、アニメではどうコンセプトを伝えていくかがチャレンジでもあったんです。

|

今回のアニメ化は、むしろメインストーリーとは切り離した別のストーリーなんです。けれどもちゃんとオーバーラップしているところもあります。

アニメーション制作では、『Ingress』のコンセプトを大事に伝えながらストーリーを構築してくれていますね。

──アニメ化にあたってはNianticも関わっているのですか?

川島:

実際に『Ingress』のストーリーを作っているスタッフが、アニメのストーリーを作る段階から非常に深く台本や構成に関わって、まさに日米合作になっているんです。

彼らはハリウッド映画を担当し、『トランスフォーマー』なども担当したスタッフです。

──日本のクリエイティブとアメリカ側で、考え方の違いなどはなかったのですか?

川島:

「日本ならではの文脈、アニメとして面白い」という日本側のスタッフの思いと、アメリカ側の「グローバルで通用するものにしたい」という気持ちは、お互いにうまく理解しあっています。今までにない感じの作品だと思っています。

──日米のコミュニケーションをうまくする秘訣があるのですか?

川島:

僕は双方の通訳もやっているんですよ(笑)。カルチャーの通訳ですね。実際にコミュニケーションは、仕事として難しいんです。日本のアニメの作法は常にあるんですよね。

僕も日本のアニメの大ファンですし、アメリカ人の中にも日本アニメの作法が大好きな人がたくさんいる。歌舞伎などの伝統芸能みたいで、それがわかる人にものすごく響く。文化としてアニメが成立しているんですよね。

|

確かにその作法はグローバルに通用するんですけれど、『Ingress』のプレイヤーは、アニメ好きな人だけではなくて、もっと広くSF好きだったりします。

世界で2000万ダウンロードされていて、200以上の国と地域で楽しまれているので、そういった人に伝えるにはどうすればいいのか。たとえばアメリカのドラマにはアニメと違う作法があるので、それとどう融合させていくのかです。

──それが今回はうまくいっていると。

川島:

すごく大変でしたけれど、良かったのは石井プロデューサー、櫻木監督をはじめ、日本側のスタッフがものすごく歩み寄ってくれた。リクエストをどう組み込んでいくのかを、すごく考えてくれたのが大きかったですね。

アメリカ側もジョンもはじめ、スタッフもアニメが大好きなので、理解するところは理解します。その上でどうしていきたいかを一緒に考えました。

──アニメでは、日本からスタートして世界を巡るわけですが、日本から始まることに何かしらの意味やメッセージは含んでいるのですか?

川島:

日本から始まるのは、日本で作るアニメなので観てくれる人に親しみのあるところが入りやすいのでないかというのはあります。

ただもうひとつ、『Ingress』そのもののスタートのコンセプトを得たきっかけに“日本の京都”があったことも大きいです。

(Image By Stephane D’Alu – Stephane D’Alu‘s photo, CC BY-SA 3.0, Link)

──それはどういったものですか?

川島:

ジョンはGoogleのマッピングチームのトップとして働いていて、仕事は多忙で、数千人の部下を抱える中で「どうしていったらいいだろう」と悩んでいたときに、京都で禅のような体験をしたんです。

枯山水もあるところでそれを体験したときに、ものすごいパワースポット的なものを感じたらしいんです。

「このパワーは一体なんなんだろう」と考えたときに、「そこに目には見えない何かがあって、それを感じられたんじゃないか、自分はそれに影響を受けたんじゃないか」って思ったそうなんです。

それが『Ingress』の中のエキゾチックマターに反映されているんですよ。

日本は『Ingress』のきっかけになった場所でもあり、ここから始まるのはすごく意味があると思っています。

──Nianticにとって日本のアニメ・マンガは、どういう位置づけなんでしょうか? 『Ingress』後の手がけられたのは『Pokémon GO』でした。

(画像は『Pokémon GO』の遊び方|『Pokémon GO』で遊ぼう!|『Pokémon GO』公式サイトより)

川島:

先ほども話したように、ジョン自身アニメが好きで『電脳コイル』【※1】や『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』のファンです。ジョンはプロダクションI.G【※2】の『ももへの手紙』【※3】もすごく良かったとか、いろいろと観ています。

(画像は電脳コイル|磯光雄監督作品より)

『INGRESS THE ANIMATION』に関わったスタッフも日本のアニメが大好きですね。

たとえばシナリオに関わったスタッフは、『AKIRA』とかが大好きで、『カウボーイビバップ』をフェイバリットアニメだと。

※2 プロダクションI.G

日本を代表するアニメ制作会社。「攻殻機動隊」シリーズなどを手がける。

※3『ももへの手紙』

2012年に公開した長編劇場アニメ。瀬戸内の小さな島を舞台に父親をなくした少女・ももと妖怪達との交流を描く。

Googleのホリデーロゴをずっと描いてきて『Ingress』のビジュアルデザインをしていた担当者は、「『Ingress』の世界観をデザインするうえで『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』といった作品に、すごく影響を受けている」とインタビューで話しています。

──『電脳コイル』や『ももへの手紙』が好きとは、本当に濃いですね。

川島:

みんなが日本の文化やアニメに対するリスペクトをすごく持っています。日本の文化は長い時間をかけて、しっかり世界に浸透しているんです。

『Pokémon GO』にしても、ジョンの息子がポケモンカードにはまっていたとか。IP(知的財産)を20年間かけて育てられてきたことが実現につながっていたりします。

ゲームとアニメ ふたつの世界の相互作用:『Ingress Prime』とも

──ゲームの世界ではゲームの世界があって、現実のプレイヤーの行動が影響します。アニメの世界には『イングレス』が作中にあり、アニメのキャラクターがそこに関与しているわけです。視聴者である僕らがさらに世界に関与することはあるのですか?

川島:

ゲームの『Ingress』には主人公と呼べるものがいないので、プレイヤー自身が主人公であることを大事にしているんです。

アニメ化にあたっても櫻木監督が実際のプレイヤーがどこかに現れるような演出の工夫をしてくれています。『Ingress』が成し遂げようとしていることを、うまく汲み取ってくれているわけです。

|

「プレイヤー自身が、なんらかの形でアニメと関わる試みをしたい」とずっと思っていましたが、今回それができるんじゃないかなと。ぜひ、お楽しみにしてください。

──アニメ化することで、『Ingress』のゲームの活性化も考えているのですか?

川島:

今、次のバージョンにあたる『Ingress Prime』【※】を作っていて、ローンチを控えています。

ジョンが“魔法のような力だ”と表現するアニメをきっかけに『Ingress Prime』を始めてくれる人がたくさんいるんじゃないかなと期待しています。

※『Ingress Prime』

2017年12月に開発が発表された『Ingress』の次世代バージョン。2018年中にリリース予定。

逆に『Ingress Prime』が、アニメにいい影響を及ぼす相乗効果も生み出したいと思いますし、両方の世界、そしてさまざまな形で、人々が『Ingress』の世界観やエキゾチックマターについて考えて、本当に目に見えないものが僕たちに影響を及ぼしているかもしれないと考えてくれたら、ちょっと面白いですね。

それがきっかけになって外に出てみようとか、違う国に行ってみようとか、そう考えてくれたらうれしいです。

──なるほど。Nianticのミッションにも合致するわけですね。

川島:

実際にアニメを作っているスタッフも、「アニメを見た後に外に出てみたくなるものにしたい」と考えてくれていますので。ぜひ、アニメを観ながら、外の世界にも思いを馳せてくれるといいですね。

──さらに、これだけプレイヤーの多い『Ingress』ですから、アニメ業界にとっても新しい風になるかもしれませんね。

川島:

Netflixで全世界配信するので、さまざまな言語に翻訳されるわけですから、僕自身もすごく楽しみにしています。世界のプレイヤーもすごくうれしいと思うんです。

|

今回「+ULTRA」【※1】というフジテレビさんが用意した新しい枠で、その第1作が『INGRESS THE ANIMATION』であるということはすごく光栄です。

ノイタミナ【※】以来14年ぶりの新枠で、日米での取組み、さらに作品が面白く、ちょっと毛色の違うことを櫻木監督、石井さんが考えてやってくださっている。そういう意味でも、変わった作品になるといいなと思っています。

※1 +ULTRA

2018年10月にスタートするフジテレビの深夜アニメ放送枠。新しい挑戦をするアニメを継続的に放送していく。

※2 ノイタミナ

2005年4月にフジテレビが連ドラのようなアニメをコンセプトにスタートしたアニメ放送枠。深夜アニメ放送枠の先駆け的存在。代表作に『のだめカンタービレ』、『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』など。

──「新しい」といった点で、ARですとかVRといった、新しい表現も念頭に置いているのですか?

川島:

福岡で『Ingress』のイベントがあったときに【※】、アニメキャラクターをステージで発表したんです。その際、CGのキャラクターがステージに登場するというAR的な演出を行いました。

|

僕らもどうなることかと思っていたのですけれど、イベントに参加してくれた人たちにすごくポジティブな強い印象を残せたなと思っています。

キャラクターと一緒に集合写真も撮ったりして。作品の作り方に相応しい、さまざまな応用の可能性を感じました。

※福岡の『Ingress』イベント

2018年4月7日に開催された『Ingress』の大規模イベント「Mission Day Fukuoka & XM Festival Fukuoka」のこと。アニメ『INGRESS THE ANIMATON』の最新情報も発表された。

──最後に「アニメ『INGRESS THE ANIMATON』は、ここが違う!」というところがありましたら、お願いします。

川島:

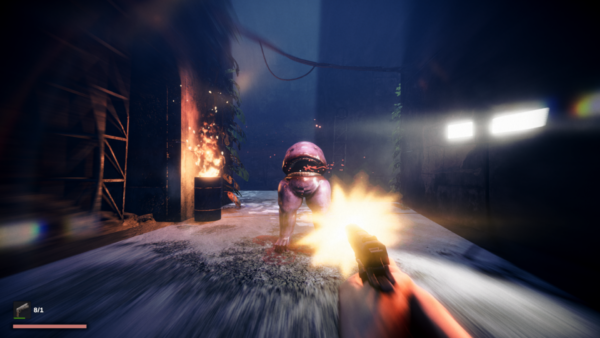

とにかくクオリティがすごく高い。他のCG作品と比べても、クオリティの高さを感じます。あとは櫻木監督がものすごくゲームが好きなんですよね。

監督が使われているキーボードを見る機会があったのですが、カスタマイズされていて、いかに速くするかということに効率化されていて。あのキーボードを見たときに「ああ本物だ」と思ったんですよね。「この監督ならきっと間違いない」と。

歴史を積み重ねる一方、新しい世代が次に進むうえでデジタル技術を使って新しいアニメをどんどん出してくる。

『INGRESS THE ANIMATON』を33歳の若い監督と若いスタッフで一緒に作ってくれるというのは、すごく象徴的じゃないかな。今までの歴史も素晴らしいし、ここからも素晴らしい。

Nianticも、日本の文化をリスペクトして一緒に歩いていきたいと思っています。今回のアニメは、すごく楽しみですね。(了)

|

今回の取材で一番印象深かったのは、Nianticと日本側の幸せな関係だ。筆者は取材を通して、これまでも日本と海外の共同事業をいくつも見てきた。

しかし、日本側と海外側が共にハッピーなケースは必ずしも多くない。クリエイティブで密接になればなるほど、摩擦は大きくなりがちだからだ。

そうした中で、日本とアメリカのコミュニケーションを深めてクリエイティブを煮詰めつつ、かつお互いにリスペクトして作られるアニメ『INGRESS THE ANIMATON』は稀有な作品だ。

その成功の鍵が、きっと川島優志氏なのだろう。

川島氏が「通訳を自らしている」と話したときは驚いた。しかし、それは言葉だけではなく、カルチャーも翻訳するとの意味で納得した。

日本とアメリカ、双方の立場を理解し微妙な調整をする川島氏がいるからこそ、Nianticとフジテレビ、そして新進スタジオのクラフターが結びつく。

現在、日本のアニメやゲームの人気が世界に広がっている中で、日本のクリエイターがどのような形でつながるのかが問われている。今回の『INGRESS THE ANIMATON』は、ひとつのケースモデルになりそうだ。

(C)「イングレス」製作委員会

【あわせて読みたい】

「あの瞬間」何が起きていたのか? キーマンたちが初めて語るポケモン GOリリース直後の熱狂、その舞台裏【ポケモン石原恒和×ナイアンティック川島優志×ゲームフリーク増田順一】2016年の夏、日本……いや、世界中が熱狂の渦に叩き込まれたゲームがあった。

世界各国で多くの人がゲームに熱中する光景が報道され、普段はゲームをプレイしない老人や子どもまでもが、スマホを手に街中でゲームをプレイする姿が目撃された。読者の皆さんも、その光景は記憶に新しいだろう。

そんな光景を「地球上」に出現させたゲームの名は──『Pokémon GO』だ。

そんな『ポケモン GO』が巻き起こした社会現象の数々は、ゲームの歴史から見ても未曾有の光景だった。だが、意外にもこの『ポケモン GO』開発からリリースに至る舞台裏は、これまでほとんど語られてきていない。

そこで今回、電ファミは『ポケモン GO』開発に携わった、ナイアンティック、株式会社ポケモン、そして『ポケットモンスター』シリーズを手がける株式会社ゲームフリークの三社の主要人物を招いて座談会を開催することにした。

あの瞬間、彼らが目撃した光景はどんなものだったのか? 前代未聞の、リアルを舞台にした大規模ゲームの舞台裏を訊いた。