オープンワールドを単なる“通過点”とする「第三の波」

ゼルダシリーズでは、かつて一度『風のタクト』で、オープンワールドならぬオープンシーとも言える「広大な世界での冒険」に挑戦しましたが、結果としては必ずしも成功したとは言えませんでした。しかし、任天堂はWii UでHD世代のゲーム機に移行したこともあり、ついに「広大な世界の冒険」に再挑戦します。

(画像は『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』の公式サイトより)

ところが、この時点でゼルダは以下のような問題を抱えていたのです。

・地上での探索の楽しさが失われ、分断されたエリアからエリアへ移動するゲームになっていた。

・ダンジョンの攻略がマンネリ化し、プレイ全体に占める比重も重くなってしまった。

・ゲーム進行の自由度が低く、やらされている感が強くなった。

・ナビキャラや他の登場人物たちに、次はこうしろああしろと指示されている。

・毎度のように村で住人に話しかけ、剣や盾を入手し、剣技を練習しない限り、冒険に出られない!

端的に言えば、ゼルダは徐々に「ゲームデザイナーの出したパズルの唯一の正解を当てる」ゲームになってたのです。任天堂はウェルメイドさゆえに、しばしばそういう構造のゲームを作る傾向があります。元々のゼルダシリーズの魅力が損なわれていたとも言えるでしょう。そこで今作でゼルダチームが行ったのが、初代ゼルダへの原点回帰……いえ――それ以上の変革だったのでした。 そこで下された回答は、ゲーム史的に見ても大きな躍進と言えます。

・広大な世界の冒険を実現

・ゲーム進行の自由度を最大化

・ダンジョンのゲームプレイを120個の祠と4つの神獣に分割

・どこでも登れるように。そして環境がレベルデザイン空間に変わる

その回答をまとめるなら、『ゼルダ BotW』の革新的な点は、広大な空間の移動それ自体に対して、環境をレベルデザインの対象にすることで、遊びの場に変えてしまったことです。

この「没入型の環境シミュレーション」ゲームは2Dゲーム、3Dゲームに続く「第三の波」と言ってもいいほどの大きな躍進です。今回の『ゼルダ BotW』の方向性を突き詰めた先には、これまでの「オープンワールド」が単なる通過点でしかなかった――という未来さえあり得るのです。

そんな『ゼルダ BotW』の躍進とは何だったのか、さっそく順番に見ていきましょう。

ゲームデザインの工夫――1.広大な世界の冒険と進行の自由度の最大化

まずオープンワールドの導入に踏み切り、ゼルダチームは従来の10倍以上の広大なマップを用意しています。そして地上での冒険を楽しく、奥深いものにしました。『風のタクト』の反省を活かしたのでしょう。歩き回って楽しめる要素が、マップの中に満ち満ちています。その要素を挙げれば、以下、キリがないほどです。

・キノコや果物、ハーブを採集

・狼や熊、イノシシ、鳥を狩猟

・シーカータワーに昇ってマップ情報を開放する(15箇所)

・祠を見つけ、クリアする(120箇所)

・隠れているコログ族を見つけ、コログの実を集める(900箇所!)

・拠点にいる敵を襲撃

・湧いてくる敵を倒す、あるいは見つからないように通り抜ける

・ガーディアンに見つからないように移動する

・イカダに乗って海を移動したり、盾スノボで斜面を滑走

・馬や鹿を捕まえる

・捕まえた馬で駆け回る

・写真を撮りまくって図鑑を埋める

…etc.

狩猟や採集は、広い世界を探索する動機づけになります。草を刈ってハートやルピーを集められた過去作と異なり、今回はハートを回復するには「祠をクリアする/宿屋で休む/料理を食べる」必要があります。料理は多数のレシピがある他、寒さや暑さに耐えたり、一時的に最大値以上にハートを増やしたり、攻撃力を高めたり、さまざまな効果を得られます。

(画像は駆ける。活きる。護る。実況する。 part2より)

また、塔に登って情報を登録しても、地形は詳細にわかるものの、どこに何があるかは実際にその場所に行くか、スタンプを押して自分で記録しなければいけません。リンゴやドリアン、キノコ、ハーブを効率よく入手できる場所を見つけたら、マップに記録したくなりますよね。便利すぎない程度にとどめて、自分で発見した喜びが大きいのも、いかにもゼルダらしい部分です。

ちなみに、最近の一部のオープンワールドゲームへの批判として、「プレイヤーがレーダーマップに映っているアイコンや便利なルート表示を追いかけるだけになっている」というものがあります。広大な舞台とストーリーの両立、全世界数百万ユーザーへの利便性を考えての配慮が効きすぎているという指摘です。例えば以下の動画ですね。ルート表示は確かに便利すぎたかもしれません。【※作者注】

※作者注

しかし槍玉にあがっている『The Witcher3』については、道標の所でしかファストトラベルができない仕様であったりとか、場所への誘導をしつつも何があるかは伏せている「?」アイコンなどは、寄り道や探索を促しているという指摘もあります。

Design Lessons From The Witcher 3 | Gamasutra

このオープンワールドゲームの重要な論点に対して、ゼルダは極めて抑制的な立場を取りました。あくまでプレイヤー自身で探索してほしいという姿勢が明確なのです。

戦闘についても、武器に耐久度があり、何度も使っていると壊れてしまいます。ガチで戦うとすぐに壊れるので、戦闘を避ける機会は自然と増えます。すると、プレイヤーは頭を使って拠点にいる敵を効率よく倒したり、立ちはだかる敵をステルス的にくぐり抜けたりと、自然に工夫していくことになります。

(画像は駆ける。活きる。護る。実況する。 part3より)

では、難易度の問題はどうなのかと言えば、ここも考え抜かれています。

確かに今作のリンクはしょっちゅう死ぬものの、オートセーブが頻繁にあり、ファストトラベルで移動できるポイントも多いため、あまり苦になりません。武器は本当によく壊れますが、敵から調達するのは簡単で、持ちきれずに捨てることのほうが多いくらいです。でも、インベントリはコログの実を集めて拡張できるし、祠を見つければファストトラベルで行ける場所も増える。どんどん楽になるので、自然と探索に誘導されます。敵が武器をドロップするのを待つ「ハック&スラッシュ」型の遊び方とは異なり、あくまでも探索を楽しんで欲しいという姿勢が明確なのです。

そしてブラッディムーン【※】も、演出的にはヤバげな雰囲気を出してますが、実はうれしいことのほうが多く、実質的にはボーナスタイムとさえ言えます。「緊張感に満ちた世界」ではなく「楽しいことがいっぱいの世界」を選んだのは英断です。制作者は、つい「広い空間はつまらないから、緊張感を出したい」などと考えがちです。今作も途中では悩みはあったんじゃないか……と推察しますが、その引力・誘惑を振り払ったのは素晴らしい。スタッフ全員の通しプレイを何度か行った成果の一つなのかもしれません。

(画像は【実況】ハイラルとゼルダ救う旅へ「ゼルダの伝説BoW」part14より)

また、Nintendo Switch版は携帯ゲーム機としても使えることで、祠を見つけたところで中断して、祠の攻略だけ後で遊ぶなどの、細かく区切った遊び方も簡単なのも素晴らしい。Nintendo Switch版はオープンワールドゲームを確実に「より手軽に遊びやすいもの」にしていると思います。

それだけではありません。ゲーム進行の自由度も高くなっています。

実は、ほとんどのオープンワールドゲームは、大抵はメインシナリオに相当する「メインクエスト」と「大量のサブクエスト」があって、数珠つなぎになったメインクエストを順番にクリアすることで、物語が進んでいきます。英雄として素直にメインクエストの流れに乗っていくか、それを無視するか。自分が世界の危機や大目標に対してどういう役割を果たすかのロールプレイが問われます。

(画像は【日刊】愛に生きるゼルダの伝説ブレスオブザワイルド part6より)

それに対して今回のゼルダが凄まじいのは、連鎖的な物語進行をほぼ完全に放棄して、オープンワールドにふさわしい形式で物語体験を提供してきたことです【※作者注1】。なにせ、以下のような内容なのですから。

・「始まりの台地」にはジジイ一人だけ。チュートリアル用の村は無い!

・基本的なアイテムは「始まりの台地」で全部手に入る

・4つの神獣(ダンジョン)はどの順番でも攻略できる

・そもそも神獣をクリアしなくても、厄災ガノンと戦えるし、倒せる

・マスターソードも不要

その過程で思い出を集めていくことで、徐々に過去の英雄たちやゼルダ姫が、自分=リンクをどう思っていたかを追体験できます。その中で、プレイヤー自身の中に、たくさん思い出を集めれば集めるほど強く、ゼルダ姫への感情が育っていきます。それに気づかされるのが、さりげなくも気の利いたあのエンディングでしょう。饒舌にセリフで語る必要はない――というわけです。筋書きはほとんど無いに等しいものの、過去の思い出を集めてまわる構造と探索中心のゲームプレイが噛み合って、強いナラティブ体験を生み出すことに成功しています【※作者注2】。

(画像は【風のタクト】薫風の旋律、滄海の航! part36【縛り実況】より)

もう一点指摘しておきたいことがあります。それは、今作の構造が『風のタクト』によく似ているということです。あの世界もすでにハイラル王国は海底に沈んでいますが、それ以上に重要なのは「危機感の薄さ」です。

実は周囲の人々は、ガノンの脅威への切迫感が薄く、せいぜい「神獣が暴れていて困ったなー」というぐらいで、それなりに平和に生きているのです。そもそもハイラル王国は100年前に事実上滅んでいて、ガノンの復活に危機感をおぼえているのは、基本的には回想シーンでのみ登場するゼルダ姫と100年前から生きているインパなど、限られた人物だけです。

でも、だからこそリンクは過去を忘れて、世界を救うことに追われず、あちこち歩きまわっていてもいい。しかも今回はナビィ、赤獅子の王、ミドナ、ファイのような道中を共にする仲間やナビキャラがいません。こうしたキャラクターがいると、いちいち大目的を思い出させられますから、省いたのでしょう【※作者注3】。

※ 作者注1

舞台となる世界を歩き回り、断片的な情報を集めて物語の背景や全体像が浮かび上がるのは、ビデオゲームでは過去にいくつも例がありますが、近いのは『Gone Home』などの近年のウォーキングシミュレーターではないでしょうか。

※ 作者注2

オープンワールドでの体験が終盤やエンディングに効いてくるのは、『FF15』も同様で、前半の4人の旅を長く楽しめば楽しむほど、あの終わりはグッときます。

※ 作者注3

ただ、『FFXV』のプロンプトのような旅を楽しくする役割も果たせるので、今後のシリーズでも省くのがいいかどうかはわかりませんが。ちなみに、amiiboでウルフリンクを召喚し、一緒に連れていけます。ウルフリンクは、いっしょに敵と戦ってくれる他、シーカーストーンのアンテナが反応している時に在り処へ案内してくれます。

ゲームデザインの工夫――2.ダンジョンの再構築と環境の「レベルデザイン空間」化

その一方で、3D以降のダンジョンゲームとしてのイメージが強まり、パズル性が増していった近作のゼルダについては、どういうスタンスを取ったのでしょうか。

「水の神殿」のような立体的な発想を必要するダンジョンはユーザーの印象にも強く残る一方で、難度が上がってしまうという問題もあります。欧米の開発者によるダンジョンの分析記事に目を通しつつ、改めてダンジョンの魅力を再考してみると、3つの要素に分解できることに気づきます。

1. 複数の部屋やダンジョン全体にまたがる大掛かりで立体的な仕掛け

2. 各部屋のギミックやパズル

3. 中ボスやダンジョンボスとの戦闘

しかし、これらの3つが複合してしまうと、クリアまでの時間がやたらと長く、初心者が投げ出しやすく、マンネリ化を招いてもしまうのです。

この問題に対して、今回ゼルダチームはダンジョンを祠と神獣に分解してきました。祠はおよそ2部屋程度のパズルで構成され、神獣は立体的な仕掛けを使った小型のダンジョンになっています。このように分解することで、仮にある祠の謎で詰まったとしても、他の祠を先に解けるようになりました。

(画像は【実況】うるさい男のゼルダの伝説ブレス オブ ザ ワイルド part.1より)

そして神獣ダンジョンの方では、ダンジョン全体を傾けたり回転させたりと、立体パズルの楽しさを濃縮しながらも、3Dのナビマップで立体構造を把握しやすくすることも忘れていません。ダンジョンをクリアするための5つの制御端末も、2~3個が仕掛けのある大部屋にあり、残りが周辺の部屋に配置されているなど、内部を長時間歩き回らずに済む配慮がなされています。

さらに、パズルに利用するアイテムも大部分が一新されました。金属製の物体を磁力で動かす「マグネキャッチ」や物体の時間を止める「ビタロック」、水面に氷のブロックを作れる「アイスメーカー」などです。実は、個別のネタは他のゲームでも見たことのあるギミックばかりで、1ページ目の補論でも述べたように『Portal』以降急速にタイトルが増えている「一人称パズル」(FPP)の影響を感じます。しかし、ゼルダという巨大な構造の中にあると、複数のアイテムを組み合わせる場面も多く、アクション性もより高度に組み合わさり、一段と面白くなっています。

ちなみにですが、これは開発者の視点からも、なかなか上手い工夫です。配置を変更しやすく、中身のダンジョンも入れ替えやすいので、祠と地上のレベルデザインを別班で独立して行いやすく、テストプレイの結果を見て入れ替えやすいのです。

(画像は駆ける。活きる。護る。実況する。 part7より)

その一方で、地上の方にも様々な工夫が行われています。

今作の大きな特徴として、ほとんどあらゆる場所を登れるというのがあります。従来の3Dゼルダは明確に「壁」と「床/天井」が分かれていましたが、その制限は取り払われました。オートジャンプが無くなったのは、その必然です。

(画像は【日刊】愛に生きるゼルダの伝説ブレスオブザワイルド part6より)

そして移動を阻むだけの「壁」が、工夫する余地のある「面」に変化したのです。また、登攀(とうはん:山をよじのぼること)したあとにパラセールで滑空するのは気持ちよく、移動の自由度も格段に増えました。しかも、草を燃やせば上昇気流が発生し、その場でパラセールを広げれば、浮上できます。高所から降りるだけがパラセールの使い方ではないのです。ただし、こういう要素は無制限ではなく、がんばりゲージ(要はスタミナです)の許す限りにおいて、に留まります。この制限のおかげで、プレイヤーは小休止できるポイントを探しながら登ったり、広い川を泳いで渡らずに足場を準備したりと、いろいろと工夫することになります。

(画像は【日刊】愛に生きるゼルダの伝説ブレスオブザワイルド part6より)

もちろん、ゼルダはもともと、プレイヤーがアイテムの使い方を工夫し、謎を解き、ボスと戦うゲームでした。ただ、それらは大抵、正解が用意されていました。しかし、『ゼルダ BotW』は先にも述べたように、広大な空間の移動を、環境をレベルデザインの対象にし、遊びの場に変えてきました。この点こそが、今作をゲームに「第三の波」をもたらす作品たらしめている点です。

これは2つのエンジンによって成し得たものです。一つは物体同士の衝突を計算するHavok【※】のような剛体力学エンジン、そしてもう一つは、炎/電気/風とオブジェクトの相互作用を計算する化学エンジンです。

※Havok

オブジェクトの物理演算を行なうミドルウェア。キャラクターやオブジェクトが高所から落下するさまや、爆発などによって吹き飛ばされるさまなどでわかりやすく見られ、関節のある人形のような動きを見せる。

(画像はゲームセンターDX 「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」より)

木を切り倒せば橋になる。あるいは薪としてストックしておけば、それを燃やしてその場に上昇気流を発生させてパラセールで舞い上がれる。「ビタロック」を使い、オブジェクトの時間を止めている間にエネルギーを蓄積すれば、『ドラゴンボール』の桃白白のように移動手段としても使える。「オクタ風船」でハイラル城まで飛んでいこうと挑戦するプレイヤーや、祠の謎を解かずに盾スノボや風船を駆使して攻略しようと挑むプレイヤーもいます。

(画像はゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 1st トレーラーより)

ゼルダは、もはや「ゲームデザイナーの出題したパズルの正解を当てるゲーム」ではなくなったのです。なにしろ敵との戦闘においても、浅い水場に敵を誘い込み、雷の矢を射ち込んで感電させるなど、工夫の余地がたくさんあるのです。

初代ゼルダに学ぶ「レベルデザイン」の極意

とすれば、この「第三の波」ともいえる革新的なゲームデザインを活かすレベルデザインが、一体どんなものかを見ていきたいところです。

ただ、レベルデザインという言葉には、馴染みのない読者もいるかもしれません。ここまで説明せずに来ましたが、レベルデザインとはプレイヤーが楽しめるようにゲーム中の空間構造を設計し、敵・アイテムといったゲーム要素を配置することです。

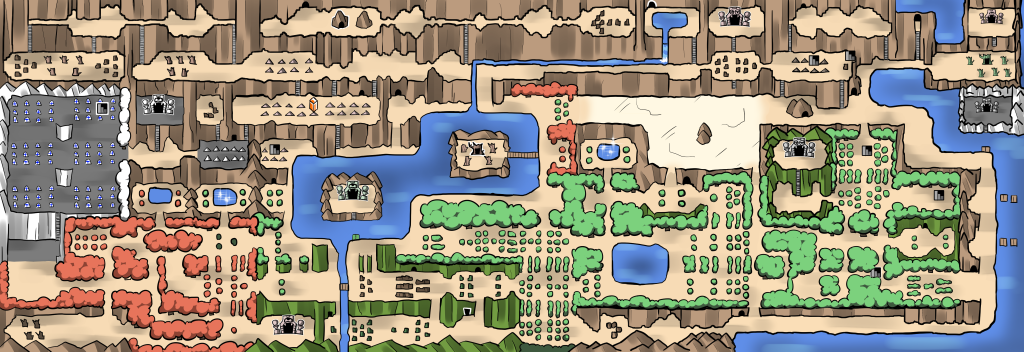

なんだか難しい話に思えたでしょうか。しかし、心配は要りません。このレベルデザインの明快な事例が、私たちの前にあります。それこそが――初代ゼルダの地上マップです。

このゲームは自由度の高さで知られており、『ゼルダ BotW』の制作者インタビューでも初代ゼルダへの原点回帰が語られていましたが、このマップには優れたレベルデザインとは何かの「本質」が明快に現れています。

まず注目したいのは、地上を探索する遊びを支えている「要素の密度感」です。

スカスカな場所を探しまわっても楽しくありません。初代ゼルダでは、128画面のうち78画面に何らかの要素――ダンジョンの入口やお店、ハートの器をくれる老人やルピーをくれる敵・モリブリンなどのいる隠し洞窟、情報屋、賭け事屋など――が存在します。

ダンジョンには番号が振られていますが、その順番で攻略する必要はありません。地上マップのうち、リンクが初期状態で移動できないのは縦8×横16の128画面のうちたったの2画面(イカダで移動しなければいけない2つの島のみ)。他のダンジョンを攻略しないと入れないダンジョンは、LEVEL4とLEVEL 7の2つだけです。

では、これらは無秩序に置かれているのでしょうか。

いいえ、違います。そこには「誘導」が存在します。まず、数字の大きなダンジョンほどスタート地点から遠くに配置されていますし、ダンジョンの入口として明示されているのはLEVEL6まで。LEVEL7~9のダンジョンは入口が隠されており、初心者が簡単には発見できません。

その一方で、LEVEL1のダンジョンはどうでしょうか。スタート地点から上に行けば、すぐに湖にたどり着き、そこに目立つように配置されています。自由にウロウロ歩き回っていると、LEVEL1~3のダンジョンのどれかに「偶然たどり着く」ことが多いでしょう。

では、「探索できる範囲」については、どうでしょうか。例えば、初心者が山に入るのは、とても危険です。なぜなら森に比べて、山は落石などもあり、危険が増しているからです。ここで大事なのは、視覚的にも森、山、水辺、墓場はひと目で違いがわかり、配置されている敵の種類も異なるようにしてあることです。しかも、敵の種族だけでなく、赤の敵より手強い青の敵を置くことで、その場所の危険度が直感的に伝わる工夫も凝らしています。

しかし、そんな危険な山には、ホワイトソードをくれる老人もいます。ダンジョンを2つ攻略すれば、ハートの器が5個になっているはずです。LEVEL3の中の老人は親切にも「タキノウエノジイサンニ ケンヲ モラッタカイ」と教えてくれますね。続くLEVEL4に行くには、LEVEL3で入手できるイカダが必須です。そしてLEVEL5は山の頂上にあり、ループするエリアをあえて数回、上へ上へと進まないとたどり着けません。ヒントは情報屋が教えてくれますが、彼はどこにいるでしょうか。偶然見つける人もいるかもしれませんが、情報屋の居場所のヒントをくれるのは、LEVEL4の中の老人です。

一見して自由に歩き回れるように見えて、こうしてゆるやかな制限で、プレイヤーを誘導しているのです。

それでも、簡単にたどり着けないエリアがあります。

それがマップの左上にある、LEVEL6とLEVEL9のエリアです。ここへのルートは2つ。1つ目は「迷いの森」の謎を解き、さらに赤と青のライネルが待ち受けるエリアや墓場を抜けるルート。2つ目はLEVEL4で手に入るハシゴを使って川を渡るルートがあります。

そうしてLEVEL6にたどり着くと、老人がLEVEL7の迷宮の入口についてヒントをくれます。また、LEVEL7はLEVEL9の入口のヒントになっていて、LEVEL8のヒントは地上にあります。ここでもゆるやかに順番が設計されているのです。

そうそう、成長の実感という点で、強い剣が手に入るタイミングも初代ゼルダは巧妙です。ホワイトソードはハートの器が5個必要で、自分で2個のハートの器を入手する必要があります。これはダンジョンで言えば、LEVEL2までクリアした頃になります。

戦いに慣れて上達した頃に強い武器を手に入れることで、プレイヤーは「自分が上手くなった」と、より強く実感します。これはブーメランなどの他のアイテムにも共通する、初代ゼルダの設計理念と言ってもよいでしょう。ダンジョンでアイテムを入手することで、行動範囲が広がったり、ボスを倒して報酬を得る。その繰り返しがゲームのコアループになっているのです。

以上のように、初代ゼルダは「地形や敵配置をもちいた誘導」「ゆるい制限」「具体的なヒント」を使って、見事にレベルデザインを行っています。

この素晴らしい事例を頭の中にとどめた上で、いよいよ今作『ゼルダ BotW』のレベルデザインを見てみましょう。

BotWのレベルデザイン――1.密度

ただし、2Dゲームだった初代ゼルダはレベルデザインをカッチリ行えましたが、『ゼルダ BotW』はもっと緩やかにならざるを得ません。山の斜面は可動範囲が曖昧ですし、がんばりゲージの最大値を増やせば、急な斜面もそれだけ長く登っていけるからです。しかし、基本的な考え方は、初代ゼルダの精神を見事に活かしたものです。

(画像はゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 3rd トレーラーより)

まずは、「密度」ですね。

発売されたばかりのソフトでもあり、そのまんま配置図を載せるのは避けますが、探索するポイントが大変に多く、広大すぎるほどの地上にかなりの密度で配置されています。種類に応じて、数と難度が段階的に上がっていくのも巧妙です。シーカータワーが15箇所、次に祠が8倍の120箇所、コログの実をくれるコログ族の数がその7.5倍の900箇所。数字にしてみると、約8倍ずつ数を増やし、密度を増しているのが明快です。

(画像は【ゆっくり実況】ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドを遊び尽くす♯02より)

プレイヤーは最初、遠くからでも視認しやすく、地域のマップ情報を取得できるシーカータワーを探します。タワーは各地域の探索の拠点になるため、各地域の辺鄙な場所にはなく、南西のゲルド地方の北東部、北東のアッカレ地方の南西部といったふうに、地上全体で見た場合やや中央寄りにあります。

続いて、祠はどうでしょうか。

たどり着けばファストトラベルの拠点になり、クリアすれば克服の証(集めればハートの器やがんばりの最大値を増やせる)を入手できます。事実上、リンクのパラメータ的な成長は祠探索によってなされ、武器が手に入ることもあり、その探索こそがゲーム進行の基礎的な道標となります。

そのような祠が各地域にかなり均等に配置されているのは、隈なく各地域を探索してほしいという制作者の意図の現れでしょう。祠には「すぐに見つかるもの・発見がかなり難しいもの・隠されていて特定の謎解きをして初めて姿を現すもの」のおよそ3種類あり、ファストトラベルの拠点到達にも、明確に難度を設定しています。

では、コログの実はどうでしょうか。

これはやりこみ要素ですが、集めればインベントリを拡張でき、冒険の旅が楽になっていきます。コログ族の隠れ方には何通りかのクセがあり、いくつか見つけると法則性に気づいて、発見しやすくなるのは巧妙です。探すための方法も異なっていて、タワーは望遠鏡、祠はシーカーセンサーを活用しますが、コログ族はほぼ自力で見つけなければならず、各地域を全踏破する覚悟が要るかもしれません。

BotWのレベルデザイン――2.全体の誘導

次に全体の「誘導」について、です。

チュートリアルに相当する「始まりの台地」は最も小さいエリアで、地上全体のおよそ64分の1です。全体の広さは大体、縦横に8個これが並んでいると思ってください。概ね長方形の形状なので、基本エリア単位と見なしてよさそうです。

実は今回のゼルダは、始まりの台地をクリアした後、どこへ行ってもいいんです。実際、「始まりの塔」から見て、東西南北の方向にほぼ等距離で1つずつ塔があります。本当はどちらに行ってもいい、というサインです。

とはいえ、まずは最初に出会うジジイの言うとおり、東の双子山のあるハテール地方をめざす人が多いのではないでしょうか。ちなみに、ここで初代ゼルダのレベルデザインを思い出してみてください。本当はどちらに行ってもいいと言いつつ、西側にある「荒野の塔」は2つの点で難所になっています。1つには岩山の上にあり、登攀にかなり慣れているか、がんばりゲージを上げておく必要があるということ。そしてもう一つは、塔を見つけても、登るためにはアイテムを使った工夫が少し必要になっていること。つまり、ゆるーく制限を掛けているんです。

ジジイの言うとおり東の塔に向かった場合、たどり着く前に1つ祠があり、ちょっとだけ強い武器が入手できます。「敵に備えろ」という意味もありつつ、復帰ポイントをこまめに用意しておく目的もあるのでしょう。

そうして無事に塔まで到達すれば、双子山はすぐ目の前です。山の間を抜け、向こう側にたどり着くと、そこに馬宿があります。多くのプレイヤーにとっておそらく初めて遭遇する馬宿のはずで、「ジジイ以外の人間に出会えた!」と無性に嬉しくなっちゃいますよね。そこに至るまでに2つの祠があり、最初の祠では「クライムバンダナ」という登攀スピードが上がる装備が手に入ります。この配置には、山に辿り着く前に「早めにこれを入手させよう」という意図が込められています。

そこから北に行くと、ジジイに言われた目的の村があり、ある人物の口から100年前の出来事がくわしく語られます。このときに4つの神獣の場所もマップに記録され、ラスボスという大目標に至るための中目標がわかります。

この辺でもう好きな場所へ行ってもいいのですが、村の中にある祠ではジャストガードなどの高度な戦闘テクニックを教えてくれますし、村までの道中でミニチャレンジをこなすと、インベントリを拡張する方法もわかります。指示された場所へ向かえば、シーカーストーン【※】を強化できるので、そこまでは従った方がいいかもしれませんね。

※シーカーストーン

『ブレス オブ ザ ワイルド』では、過去のシリーズでアイテムごとに分けられていた便利な機能を統合した携帯アイテムとなった。マグネットや足場となる氷柱の発生などに始まり、カメラのような機能なども持つ。

でも、その後はどういう順番で神獣を回ってもいいし、実際クリア順は人によってバラバラのようですね。ゆるやかな誘導としては、村から一番近いラネール地方でしょうか。実はここもゆるーい制限が設定されていて、他の3箇所は暑さや寒さなどの気候でリンクの体力が減ってしまうんです。薬を用意して向かう必要があります。もちろん行けますが、少し大変にしてあるのです。

この辺りで、『ゼルダ BotW』のゆるーい制限がどういうものか見えてきたと思います。以下の4つは、その代表的なものでしょう。

・ 直線距離

・ 道中の敵の手強さ

・ 登攀の難度

・ 気候制限

先程の、双子山の村から一番近いラネール地方も丁寧に作られていて、プレイヤーはとりあえずタワーをめざしますが、その近くでイベントが発生して、ゾーラの里へ向かうミッションが始まるんですね。他の3箇所にはこういう誘導はありません。開発者の「ゆるやかな誘導」の意図を感じる部分です。

そして、ゾーラの里への道のりは、うねった道が続いているし、いつも雨が降っているために岩壁が滑りやすく登るのが困難になっています。天候の変化で「壁」としての機能を取り戻すのも面白い点で、ここではあえて制限をきつくして、タイトなレベルデザインを行っています。実際、初心者は里へたどり着くのに少し苦労するかもしれません。そのため心が折れないように、道中の数カ所で“ある人物”が励ましてくれます。里にたどり着いた後も、雷獣山で強敵と遭遇するミッションがあり、このゾーラの里は地上マップにおけるタイトなレベルデザインの実例に仕上がっています。そして神獣ダンジョンへ――。

今作の序盤の誘導を見てきましたが、どうでしょうか。

初代ゼルダの地上マップのレベルデザインの精神を受け継ぎつつ、ゆるーい制限になっているのがわかるかと思います。2Dゲームではリジッド(厳密)にゲームのルールが決まりますが、どこでも登れて、剛体力学と化学反応のエンジンにもとづく「環境シミュレーション型」のゲームは予期しないことが起こります。そこを楽しむ遊びとも言えて、ゆるく曖昧な設定はそのためでしょう。でも、ゆるいけれども、設計はちゃんとある。これが大事です【※作者注】。

恐ろしいことに、2Dゲームで職人的なレベルデザインの妙技を示していた任天堂は、3Dゲームになっても、そして「第三の波」といえる環境シミュレーション型のゲームにおいても、早速にしてレベルデザインの妙技を体得してしまっているのです。ゲームデザインの大胆さとそれを支えるレベルデザインの妙技こそ、任天堂の大きな強みです。

※作者注

ちなみに、このレベルデザインの開発過程について、米国メディアのインタビューで、ディレクターの藤林秀麿さんが答えています。それによれば、こういうレベルデザインは開発者の当てずっぽうではなく、しっかりテストプレイとモニタリングをきちんと行っていたそうです。具体的には、テストプレイ中にプレイヤーの様子――例えばハートの数、死亡した場所、進んできた経路など――をリアルタイムで集計し、時系列にしたがって追いかけられるツールを使っていたようです。ちなみに、この種のロギングツールはUnreal Engineなどの汎用エンジンでも以前からサポートしていて、こうした使用法はこの10年で欧米では「当たり前」の水準のお話だと思います。

任天堂らしさとは何か?――「自分の身体に訊け」

それにしても、この任天堂の強みは、どこから生まれているのでしょうか。

例えば、古今東西のゲームをデータベース化した「ゲームデザイン博士」ともいうべき人が、各タイトルの問題点を洗い出して、机上の研究を推し進めてきたのでしょうか。任天堂はしばしば、回答を出すまでに時間をかける傾向があり、結果として既存ジャンルに対して「後出し」してるように見えるため、もしかするとそういう風に見えているのかもしれません。

しかし断言しますが、そうではないのです。

任天堂、とりわけ情開は明らかにそういう組織文化ではありません。むしろ対極にあるとさえ言えます。無論、宮本さんも他社や自社のゲームは遊ばれていましたし、情開のゲームデザイナーも個人差はあるとはいえ、他社のゲームにくわしい人は当然います。今回のゼルダの開発にあたっては、きっと他のオープンワールドのゲームもよく遊んだことでしょう【※作者注】。ですが――机上の結論、紙にきれいに書かれた企画書や仕様書といったものを、必ずしも重視しすぎない土壌が任天堂には明快にあるんですね。では何を重視しているのか。

※作者注

欧米のゲームメディアの記事をみても、青沼さんを始めとする開発スタッフが他のオープンワールドゲームを研究のためにプレイしていたことが単独の記事や大きな見出しになっています。

これについては、色々なポイント――全開発工程の半分近くを占めることも珍しくないプロトタイピング期間の長さ、机上の理屈よりもまずは「作って遊んでみて壊して」のくり返し、職人的な作り込みによる「手ざわり」など――があり、一度に語り尽くせません。しかし、本稿ではその1つ、「情報を自分の体で咀嚼する」ということを強調したいと思います。

(画像はTHE MAKING OF ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド [オープンエア]より)

ディレクターの藤林さん【※】のインタビュー動画によれば、今回のゼルダの広大な地上マップの広さやコンセプトを決めるにあたって、過去のゼルダ作品のマップの広さを参考にせず、自分のよく知っている京都市を参考にしたそうです。宮本さんもいくつかのインタビューで、「ゼルダは子供時代に田舎でハイキングして湖にたどり着いた喜びとか、初めての街を探検するようなワクワク感を元に制作した」と語っています。

※藤林さん

藤林秀麿氏。『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』ディレクター。もともとはカプコンにて任天堂との共作『ゼルダの伝説 ふしぎの木の実』などのディレクションを行い、その縁で任天堂に移籍。『夢幻の砂時計』、『スカイウォードソード』、そして最新作などに携わる。

この「自分の身体で感じたこと」を大切にして、机上の理論を鵜呑みにせず、いったん「情報を自分の体で咀嚼する」のが任天堂らしいゲーム作りなんだと思います。

さまざまなオブジェクトのサイズ感をどうするか、マップをどの程度広大にするか、オブジェクトに何かをしたときにどんな反応が起こるか――宮本さんは、そういう体性感覚を2Dのドットゲームに落とし込む抽象化とデフォルメの天才です。

その体性感覚はチームのメンバーにも受け継がれていて、3Dになってもその作り込みの姿勢はゲームに活かされています。『時のオカリナ』の看板切り【※】もそうですし、『スーパーマリオサンシャイン』ではマリオの水ポンプで地面にできた水たまりにマリオが映り込むし、『風のタクト』では、海から上がったリンクの身体から滴り落ちた水滴が地面に染みを作るわけです。

『ゼルダ BotW』の物理エンジンのチューニングにおいても、鉄球の重さや、物体を床に置いた時のゴトンと揺れる感じには、しっかりと「重さ」が感じられました。一方で木を爆破したり、丸太を攻撃すれば、ドロンと薪の束に変わったり、という利便性や快適性を重視するデフォルメの感覚も大切です。

(画像は社長が訊く『ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D』オリジナルスタッフ 篇 その2内の動画より)

※『時のオカリナ』の看板切り

ゲーム中に登場する看板に斬りつけてみると斬れてしまうという、『ゼルダ』チームの遊び心を語るうえでしばしば引用される仕様。宮本茂氏の発案らしく、その様子はこちらのインタビューに詳しい。

もちろん、今の時代の広大な世界、巨大な物量を、職人的なプログラマーとデザイナーが一つ一つ手作りするのは現実的ではありません。Havokのような汎用的な剛体力学エンジンを採用したのも、化学反応エンジンを制作したのも、合理的な決断だと思います。

一方で、敵のAIは職人的な作り込みを続けているように見受けます。『風のタクト』のモリブリンがわかりやすい例なのですが、他のモリブリンが落とした武器を拾って襲ってくるところなど、当時の水準としてはかなり賢い動きをしています。その延長線上で、今作のボコブリンやリザルフォス、モリブリンあたりの敵は異常な作り込みで、「彼らには彼らの生活がある」と感じられる程です。

(画像は【実況】新たな冒険へ!ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド ぱーと2より)

つまりは、変わる部分と変わらない部分の両方があるということですね。あえて変わらない部分の良さを活かすために「変える部分」もある、というのが理想なんだと思います。欧米のゲーム作りがこうだから……で、良かった部分まで一緒くたに否定しては、わざわざ不利な戦いを始めるようなものです。合理的ではありません。そこは見極めが大切ではないでしょうか。そして、見極めるためには「自分の体に訊いてみる」のです。

実はこれは任天堂のゲーム、そしてゼルダそのものですね。アクションゲーム的な身体性を通して世界と接し、情報を咀嚼するゲームばかりです。

今となっては笑い話にもなりませんが、かつて「3Dでは、抽象化の能力やドット単位の職人的なゲーム作りはなくなるから、任天堂の優位性はなくなる」なんてことを言ってる人たちが業界にはいました。

でも、そうはなりませんでした。なぜなら、3Dゲームになっても、これほどまでにリアルなゲームが作れる2017年現在になっても、そして「環境シミュレーション型」のゲームが増えたとしても、ゲームがエンタメとして成立する以上、抽象化やデフォルメの能力は重要なままだからです。単にリアルに似せればよいわけではない――それは将来も変わらないでしょう。

世界のゲームに与える影響。実現しつつある「第三の波」

最後に欧米のゲーム動向を踏まえつつ、私が本稿で提唱する「第三の波」について、もう少し補足したいと思います。

ゼルダを始めとするアクションRPGは、ロールプレイ性を重視する欧米のRPGとは異なるルートで進化していきました。ゼルダはアクションゲーム的な身体性を通して世界と関わり、欧米RPGの多くはパーティの仲間や街の人々といった他者や社会との関係の中で世界に接します。

それらが接近したのは3Dゲーム化してからです。そしてオープンワールドになって、日本のゲーマーでさえごく普通に『Skyrim』と『ゼルダ』を並べて比較するようになりました。しかし、その比較は面積によってなされるべきではないでしょう。

そもそもゲーム制作者はどうしてオープンワールドを目指していたのでしょうか。広ければ単純に面白いからでしょうか――。

いやいや、そこまで素朴な考えだったのはごくごく初期までのはずです。私が思うに、彼らはそこに現実世界のような要素を再現すれば、環境そのものがゲームになり、より楽しくロールプレイできる空間になると考えたからこそ、それを目指したのだと思っています。すなわち、2Dゲーム、3Dゲームに続く、「没入型環境シミュレーション」ゲームです。その条件を私は、大きく以下の3つからなるものだと考えています。

・物理現象の再現

・化学反応の再現

・群衆や集団心理の再現

そして、今作でゼルダは広大な空間をそのままおもちゃ箱にすることに成功しました。ではこれは世界のゲーム開発の最先端において、どういう意味を持つのでしょうか?

はい、ここでウォーレン・スペクターが登場します(1ページ目の補論を読んだ方には「再」登場です)。彼の『Ultima Underworld: The Stygian Abyss』は、空腹や睡魔などのリアルなゲームシステムと高い自由度を備えたゲームでした。その後、彼は『Thief: The Dark Project』の制作に携わり、『Deus Ex』のディレクターとプロデューサーを務めます。Game Developers Conference(GDC)で何度も講演していて、『Call of Duty』【※】のようなスクリプト駆動型のゲームは好まず、会話シミュレーションや高度なAIによる物語体験を重視しています。

※Call of Duty

『メダル・オブ・オナー』シリーズの開発スタッフが独立して作ったFPSシリーズ。1作目は2003年発売。2007年発売の『4 モダン・ウォーフェア』以降にとりわけ特徴的な、緻密な群像劇シナリオとオンラインマルチプレイで人気を博している。

そんな彼のReddit【※】での、以下の発言はなかなか示唆的でした。

Simulations allow players to explore not just a space but a “possibility space.”

(シミュレーションによって、プレイヤーはただの空間ではなく「可能性空間」を探検できるんだ)

※Reddit

Webサイトのブックマークにコメントを付けられる、ソーシャルタイプのニュースサイト。投稿はユーザーの投票によってランク付けされるのが特徴。

とても良い言葉です。物語体験を重視し、自分のゲームを「ビデオゲームじゃなくて、インタラクティブシミュレーションだ」と話すスペクター氏はある意味で、任天堂とは対極の派閥にいるゲームデザイナーです。過去のゼルダを含め、ウェルメイドであるがゆえに「制作者の用意した正解を当てるパズル」のような任天堂のゲームは、氏の求めるゲームの理想の真逆かもしれません。

そしてご存知のとおり、氏の派閥は商業的にはなかなか困難な道を歩んでいます。スクリプト駆動型のゲームの強さたるや! ――『時のオカリナ』以降のゼルダの歴史も、その例外ではありませんでした。しかし、今作ではそういう位置にいた任天堂が急旋回して、いきなり「没入型の環境シミュレーション」の山頂に手をかけたのです。氏の名言を借りるなら、今回のゼルダはだだっ広いだけの空間ではなく、広大な「可能性空間」をプレイヤーに提示したのです。

ゼルダ、すごい。任天堂、すごい。

欧米のオープンワールドゲーム制作者にとっても、この「可能性空間」の生み出す豊かな密度感は衝撃的でしょう。間違いなく水準は引き上げられました。

しかし、欧米のゲーム開発者、特にRPGの制作者にとっては、まだピースが足らないのです。それは前述した「没入型の環境シミュレーション」の要件の最後の一つで、群衆や集団心理を表現するもの――そう、AIです。

それは、例えば『シャドウ・オブ・モルドール』のネメシスシステム【※】のようなものです。ロールプレイ性を重視する欧米RPGにとっては、物理現象や化学反応の再現よりも大切な要素です。

もちろん、ゼルダは『風のタクト』以降、敵のAIを丁寧に作り込んできましたし、今作は一つの到達点であるとも言えます。プレイヤーの自由な攻略にあわせて、街の住人には適切なセリフが大量に用意されていて、各地の王や族長はリンクがマスターソードを持っているかどうかで、セリフを変化させてきます。ゼルダはロールプレイ性を重視しませんし、筋書きを楽しむタイプの作品ではないので、現状の水準で必要十分かもしれません。

※『シャドウ・オブ・モルドール』のネメシスシステム

『シャドウ・オブ・モルドール』は2014年にMonolith ProductionsがリリースしたアクションRPG。『指輪物語』のトールキン世界が舞台となっており、文中で指摘されているネメシスシステムとは、プレイヤーとの戦いでの勝敗や生死などを敵キャラクターが記憶し、ゲーム中での敵の地位や挙動が変わっていくシステム。

しかし、ゼルダが物理現象と化学反応を重視し、欧米のRPGの後を直接追いかけなかったように、欧米のRPGもゼルダの達成点を賞賛しながらも、その後を直接追いかけないでしょう。

それはあたかも、1つの山頂をめざして、ごく近くを異なるルートで登っているような光景かもしれません。

PS4世代になり、今や日本の大手ゲーム会社はどこも自社の看板タイトルのオープンワールド対応を進めています。そうしたオープンワールドゲームの中でも、『ゼルダ BotW』は明らかに高い完成度に仕上がっています。オープンワールドゲームに慣れたゲーマーほど、そう感じるでしょう。

しかし、大切なのはオープンワールドは到達点ではないということです。「没入型環境シミュレーション」ゲームが真に完成するに至れば、「オープンワールドはそこに至る通過点に過ぎなかった」――そう記憶される日が来るのかもしれません。(了)

【補論】欧米でレベルデザインの教科書になっている2Dゼルダ

実は「アクションRPG」というジャンルは、日本で大きく花開いたジャンルです。特にトップビュー型の代表的な作品はほとんどが日本製で占められています。

これは日本人の勝手な思い込みではなく、例えば英語版のWikipediaを見ても、日本産のゲームがこのジャンルの主流だったことが読み取れます(ゲームの歴史やゲームデザイン関連の記述は日本語よりも英語版の方がはるかに充実しています。興味のある方は色々と目を通してみるのをおすすめします)。

・Action role-playing game – https://en.wikipedia.org/wiki/Action_role-playing_game

それというのも、早期にファミリーコンピュータが大人にまで浸透した日本と違い、欧米においてはNintendo Entertainment System(NES)やSuper Nintendo Entertainment System(SNES)の時代【※】には、まだ家庭用ゲームは子供が遊ぶものというイメージが強く、RPGジャンルは主にPCで展開されていたからです。ですから、アタリが85年に出したアーケードゲーム『ガントレット』のようにファンタジー的な世界観のアクションゲームはありましたが、RPG要素を強める形で進化していく土壌がありませんでした。また、欧米のRPGは伝統的にテーブルトークRPGの影響が非常に色濃く、当時の欧米のゲーム開発者はアクションゲームとRPGをミックスさせることにあまり関心を抱いていなかったのだと思います。

※NESとSNES

NESは、アタリショックの余波で壊滅していた北米ゲーム市場に1985年に投入された現地版ファミコン。正式名称はNintendo Enterteinment System。これにより北米のコンシューマ市場は息を吹き返す。1991年にはスーパーファミコンの北米版ハード、“Super Nintendo Entertainment System”、通称SNESも発売される。いずれもカートリッジの形状に日本版との互換性がない。

その一方で、日本で普及した家庭用ゲーム機には操作性の点ではゲームパッドがあり、性能面でもスプライト表示機能を備えていて、マウスやキーボード主体のPCよりも反射神経を問うアクションRPGには向いていました(米国のコモドール64や国産パソコンの一部機種ではスプライト表示機能が付いていましたが)。

80年代に米国で作られた少数のアクションRPGタイトルを1つ挙げるなら、コモドール64などで発売された『Times of Lore』【※1】があります。開発者のクリス・ロバーツもゼルダから影響を受けたとコメントしており、具体的にはリアルタイム・アクション性、そしてゲーム内世界の縮尺が均一なことです(街や街の外、ダンジョンで縮尺が統一されています)。またリチャード・ギャリオットは『ウルティマ6 偽りの預言者』や『ウルティマ7 ザ・ブラックゲート』【※2】がこのタイトルから影響を受けたと語っています。

※1 Times of Lore

1988年発売の、見下ろし2D型のアクションRPG。文中の指摘のとおり、町やフィールド、ダンジョン内が等倍で、敵との戦闘も体当たりなど『ゼルダ』に近い部分が散見される。子コモドール64をはじめ、NESなどにも移植された。

※2 『ウルティマ6 偽りの預言者』や『ウルティマ7 ザ・ブラックゲート』

『ウルティマ6 偽りの予言者』が1990年、『ウルティマ7 ザ・ブラックゲート』が1994年発売。ともに『Times of Lore』同様の見下ろし型(『7』は角度が若干ついて立体を表現)2DアクションRPGで、『ウルティマ』製作者のリチャード・ギャリオットは、「アイコンによってコマンドを出す部分などが影響を受けている」と語っている。

とはいえ、日本におけるRPGが当初、欧米のPCのRPGの影響を強く受けていたのは、電ファミの読者の皆さんには改めて言うまでもないでしょう。しかし、ゼルダはそれら国内外のRPGを意識しつつも、「独特のポジション」を獲得しました。

アクションゲームを中心に活躍されていた宮本さんが手がけたこともあり、いわゆる「アクションRPG」の中でもアクション性や探索性が強いのが特徴です。宮本さん本人にお尋ねしたことはありませんが、元々アーケードゲームの作り手であり、黄金期のナムコのゲームに多大な敬意を払っていることを思うと、『ハイドライド』などのPCゲームの系譜よりも、アーケードの『ドルアーガの塔』【※1】の影響の方がもしかすると大きかったのかもしれません。

JRPGという視点で見ても、多くのアクションRPGが『イース』の影響を受けてストーリー性を強めていったのに対し、ゼルダは冒険の旅で出会うさまざまな人物が物語を織りなす「ストーリー」要素は薄いままでした。また主人公キャラクターの能力パラメータを上げる「育成」要素にも重きを置いていません。代わりに「ゼルダはゲームキャラではなく、プレイヤーの中に経験値が貯まるゲーム」とよく言われます。重視するのは「探索」であり、プレイヤーがアイテムを使いこなして成長を体験していくことです。

それは例えば、フィールドを歩き回って、怪しい場所をバクダンで爆破したり、ロウソクを燃やして隠された洞窟への入口を発見する探索。あるいは、岩を吐き出すオクタロックや、槍を投げてくるモリブリンといった雑魚を避けて、あるいは戦って倒していく戦闘。そして地上に比べて手強い敵と仕掛けの多いダンジョンに潜れば、その最奥には手強いボスが待ち受けている――。

そんなふうにファンタジーRPGから世界観やシステム面での影響を受けつつも、特徴的なスクロール(通称「ゼルダスクロール」)【※2】や独特なゲームシステム、奥深い探索性とアクション性を両立させた2Dゼルダのゲームデザインは、日本だけでなく広く海外でも、とりわけ米国で強い支持を集めました。

※1 アーケードの『ドルアーガの塔』

『ゼビウス』の遠藤雅伸氏による1984年のアーケード用アクションRPG。のちにファミコンをはじめ、さまざまなハードに移植されている。60階建ての塔の各階に隠された鍵を探しながらつぎのフロアを目指す。鍵の出現条件がほぼノーヒントで、プレイヤーどうしの情報交換などを活性化した。

※2 特徴的なスクロール(通称「ゼルダスクロール」)

見下ろし2Dマップの一画面に収まったフィールドから隣接エリアに移動するとき、ゲームがポーズし、そのままつぎの画面にスクロールして再開する、2Dの『ゼルダの伝説』シリーズに特徴的な画面切り替えの手法。ブラックアウトをしないため、巨大なフィールドをひとつなぎで冒険している感覚が得られる。

現在も欧米のインディーゲームでは、ゼルダの影響下にある新作がいくつもリリースされています。見た目も内容もわかりやすい例としては、2013年の『Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas』があります。同年の作品として、暗い世界観ですが『Anodyne』、そして2016年にはゼルダと『ディアブロ』シリーズの要素を組み合わせた『Moon Hunters』もあります。ピクセルアートこそ『風の谷のナウシカ』などの日本アニメーションの影響が濃いものの、地上と地下の探索はゼルダオマージュを感じさせる『Hyper Light Drifter』なんて作品もありました。

ゲームプレイだけでなくて、ビジュアルの影響も大変に強いのも見逃せません。特に『神々のトライフォース』のデザインに似ていると「ゼルダ調」と言われやすいように思います。

(画像はゼルダの伝説 神々のトライフォースを1時間40分でクリア 1/2より)

|

こうした影響力は、日本人が想像するよりも大きなものです。それどころか、実は初代ゼルダや『神々のトライフォース』は、『スーパーマリオブラザーズ』と並んでレベルデザインの「教科書」になっています。

ゼルダがアクションRPGの中でも特に優れていたのは探索性の高さです。楽しく探索するには、本論でも指摘したように、冒険の舞台である地上マップの「密度感」が必要不可欠です。誰にとっても砂場に落ちたコインを探すのは苦行ですよね。敵や隠し要素の密度と配置の巧みさもゼルダの際立った特徴です。もちろん、もう1つの冒険の舞台であるダンジョンもまた、地上よりもさらに危険で謎に満ちた場所として、巧みに設計されています。『スーパーマリオ』と同じく、レベルデザインの巧みさこそがゲームの面白さを担保する重要な作り込みの部分になるのです。

レベルデザインの解説は、一般に導入部の話が最も人気があるものです。初期状態ではプレイヤーの状態が揃っていて、制作者の意図に沿って誘導しやすいため、「教科書」的な題材になりやすいのですね。『スーパーマリオ』の1-1のクリボーやキノコの配置、『ドラゴンクエスト』の最初の王様の部屋の考察などは、読者の皆さんも、どこかで読んだことがあるのではないでしょうか。

初代ゼルダの導入部も特徴的です。リンクは最初は剣を持たない状態でスタートします。プレイヤーはすぐ目の前の洞窟に入って、そこで老人から剣をもらうことで、もらった物はとりあえず使ってみたくなるという心理が働き、まずは剣を振って敵と戦うことをおぼえます。そして他のアイテムを入手したら、それらを使ってみるのです。

「アイテムを手に入れて、そのアイテムを活用する」ことがゼルダにおける基本のゲームプレイであり、剣をあえて入手させたのは最短の手順でそれをプレイヤーに体験させるためです。「このゲームは何をしたらいいかわからない」という疑問の声に対するスマートな回答ですよね。プレイヤーに直接指示するのではなく、自然と悟るように誘導しています。

ただ、2Dゼルダの場合は導入部に加えて、ダンジョンを分析して解説する記事や動画もたいへん多く、世界最大のゲーム開発情報サイトGamasutraやゲーム開発者のブログ、YouTubeなどで確認できます。主なトピックは、以下のとおりです。

・導入部の解説

・LEVEL1~LEVEL9までのダンジョンの設計の分析

・地上マップの構造や、ダンジョンや隠し要素の配置の分析

参考までにいくつかの記事と動画を挙げておきます。

・Gamasutraの初代ゼルダのダンジョンの解説記事:Learning From The Masters: Level Design In The Legend Of Zelda

・Mark Brown氏によるゲームデザイン解説チャンネル:「Game Maker’s Toolkit」のBoss Keysシリーズ

・Zelda Informer でのレベルデザイン分析記事:Brilliance in Level Designシリーズ

※作者注

Mark Brown氏のYouTubeチャンネルは結構な率で、日本語字幕が用意されていますし、無い場合でも機械翻訳を使えるので、興味のある方は是非!

こうして2Dゲーム時代には、その探索性の高さからレベルデザインの教科書になってきたゼルダですが、本稿でも指摘したように、3Dゲーム化すると「アクション・アドベンチャー」としての側面も注目されるようになります。今回の『ゼルダ BotW』もまた、そうしたレベルデザインの教科書としての役割を果たしていく可能性は充分にあるはずだと思います。