まず最初に謝らないといけません。このゲーム『Aniimo(アニモ)』を最初に見たとき「とうとう『パルワールド』にもフォロワーができたか!」って思ってました。すいませんでした!

最初に結論を書いてしまうんですが、この作品、全然『パルワールド』とは方向性が違うゲームです。でもそういうふうに見ちゃうのって、たぶん筆者だけじゃないと思うんですよ。モンスターを捕まえて、広い世界を冒険して、オープンワールドで自由に走り回る……そんな要素があれば、誰だってそう思うじゃないですか。

ところが、蓋を開けてみると味わいが全然違う。言葉を選ばず、あえて直截に言うなら、『パルワールド』よりもはるかに強く『ポケットモンスター』を意識したであろうタイトルでした。あちらがクラフトとモンスターの使役というものをゲームの核に据えていたのに対し、本作は“相棒モンスターと共に世界を冒険する”という体験に極振りしたゲームです。

本作におけるモンスター「アニモ」は、プレイヤーといっしょに戦い、困難を乗り越えるパートナーになってくれる存在。モンスターたちは使うものじゃなくて、一緒に冒険する仲間なんです。言ってみれば、こちらは“主人公とモンスターの絆”に重きを置いた、極めてパーソナルな冒険を描くタイトルであり、本気で『ポケモン』フォロワーを意識したタイトルだと感じられました。

もちろん細かいゲーム性はかなり違っていて、本作はオープンワールドを舞台にしたアクションRPGになっているし、何より……というか私に引っかかった最大のヤバポイントをお伝えすると、本作のモンスター「アニモ」が普通にめっちゃかわいいんです!!

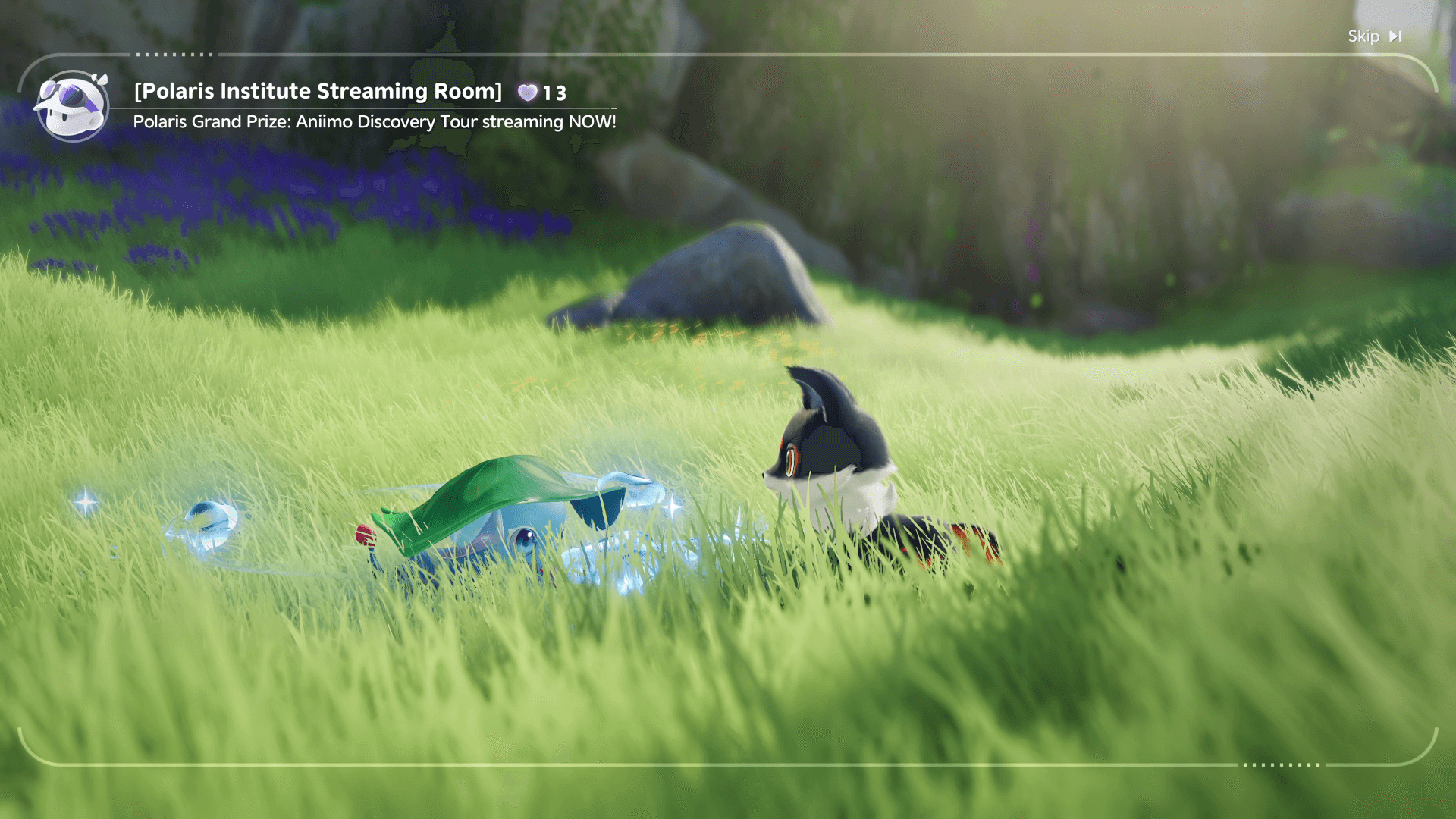

可愛いです。存在してます。この世界で生きてます。これは、ガチです。

「かわいさ」って言語化するのが難しいのですが、ケモノ感というか、もふもふ感と言うか、妙に生々しい生き物感というか……。とにかく、そうしたモンスターとしての「アニモ」という存在になまの重量を与えるような作り込みがすごいんです。

個々のモンスターのモフッとした毛並みや肌の質感みたいなところもそうなんですが、筆者は特に待機中のしぐさや表情といった「動き」がすごく生きものっぽくなっているという印象を強く受けました。フィールド上で佇む様子も愛らしくて、「これを作った人たちは、こんなモンスターが自由に生きてる世界を作りたかったんだろうな」と感じられます。

今回は7月10日まで欧米圏で実施されていた同作のクローズドβテストをプレイさせていただき、本作について私の感じたところをご紹介させていただきます。なおプレイ環境の都合上、記事内で使用している画像はすべて英語表記となっている点はご承知おきください。

※この記事は『Aniimo(アニモ)』の魅力をもっと知ってもらいたいMetaServeさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

このケモノ……かわいいッ! 一緒に冒険してくれる「旅の仲間」がいるだけで、オープンワールドってすごく楽しくなる

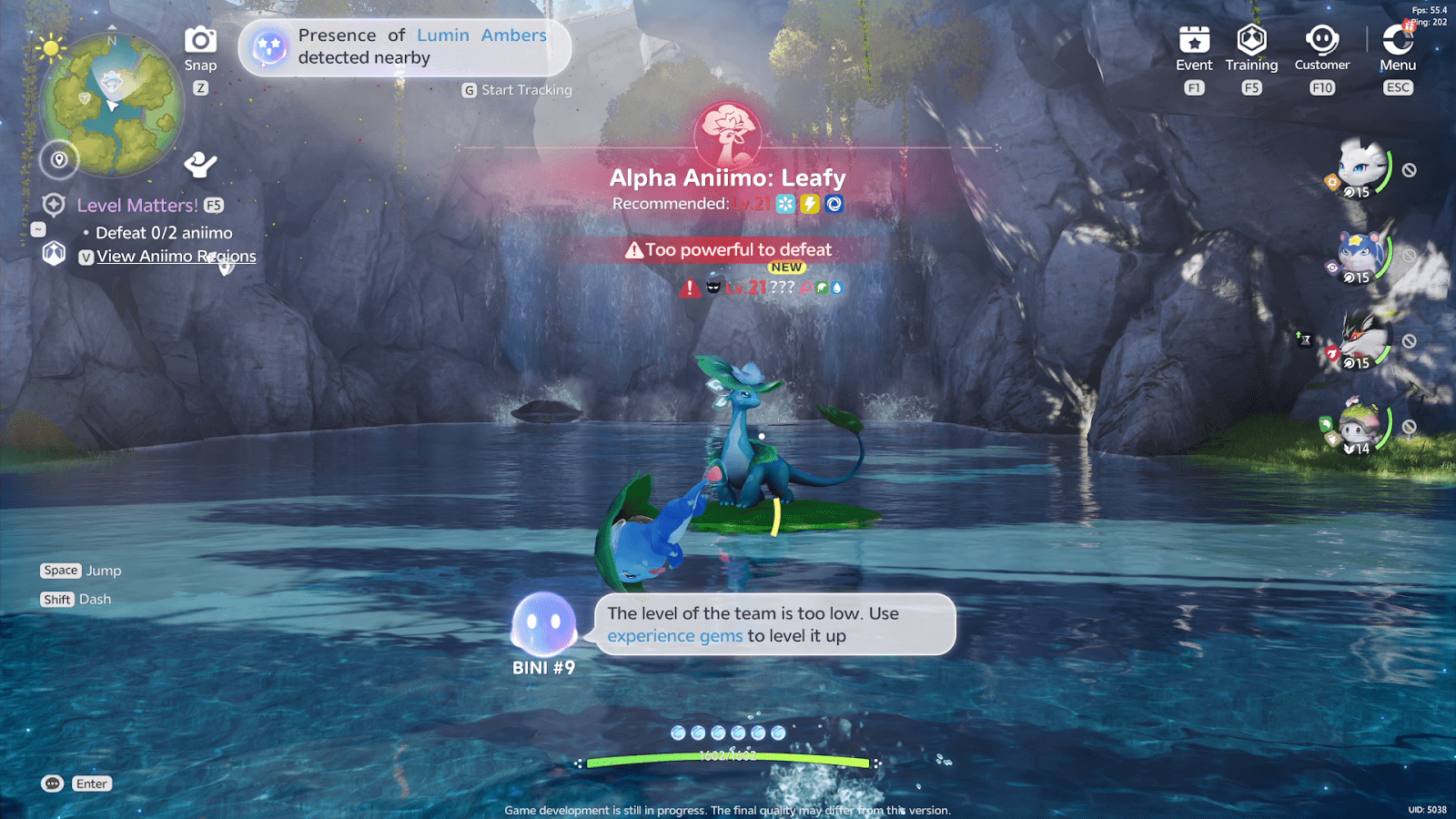

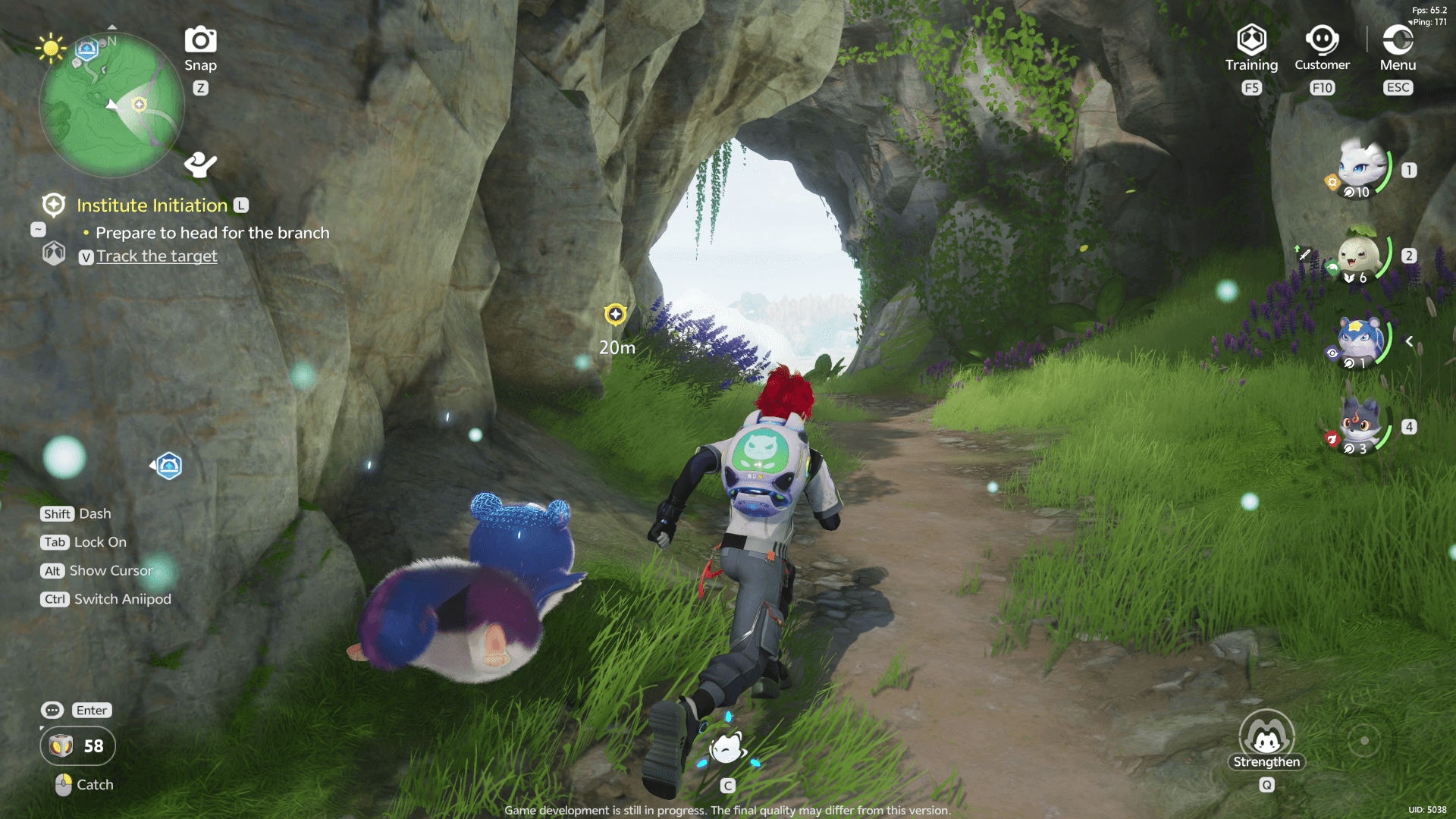

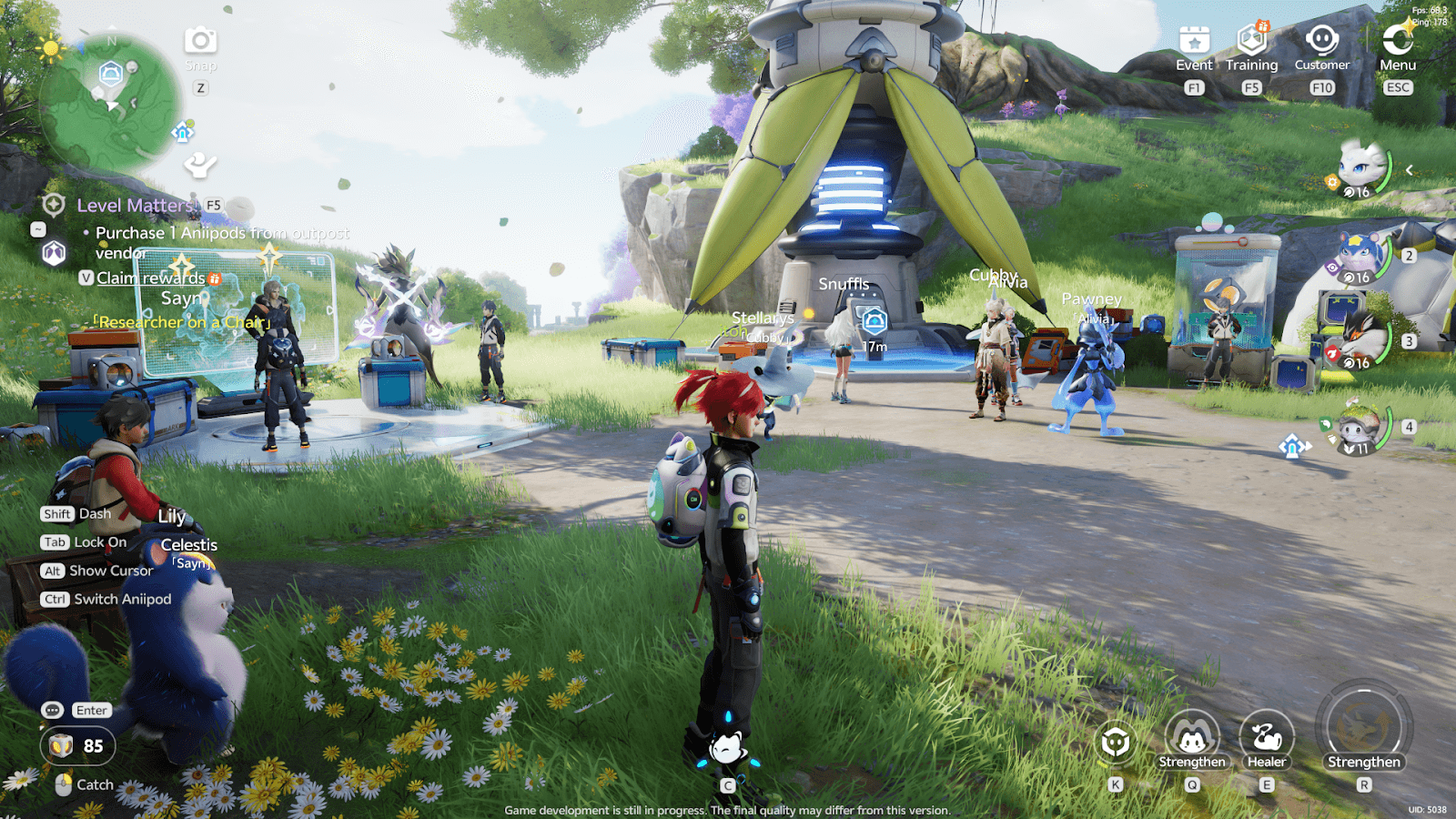

本作は、不思議なモンスター「アニモ」たちの住む世界《アデル》を冒険するオープンワールドのアクションRPG。プレイヤーは専用の道具でアニモたちを捕獲することで仲間にでき、仲間になったアニモたちはプレイヤーキャラと一緒に同じフィールドを駆け回ってくれる。

森や野原を歩いているときも、野生のアニモと出会って戦いになったときも、仲間のアニモはいつもそばで一緒にいてくれる。今回のプレイで、筆者が一番楽しかったのはこれだ。つまり「相棒モンスターと一緒に冒険してる感」をすごく味わえるのだ。

シングルプレイのオープンワールドゲームって、あたりまえだけど基本的には「ひとりで冒険する」ためのゲームだ。そうした自由さを没入的に楽しめるのがこのジャンルの魅力ではあるんだけど、ここにずっと一緒にいてくれる仲間がいるだけで、こんなにもプレイフィールが変わるのか! と正直驚いた。

冒険の中で新たなアニモに出会い、仲間になってそこからまた次の冒険へと向かっていく。単に冒険というより、いろんな出会いのある「自分だけの旅」をずっと続けている感じで、どこへ行くのにもすごくワクワクしてしまう。

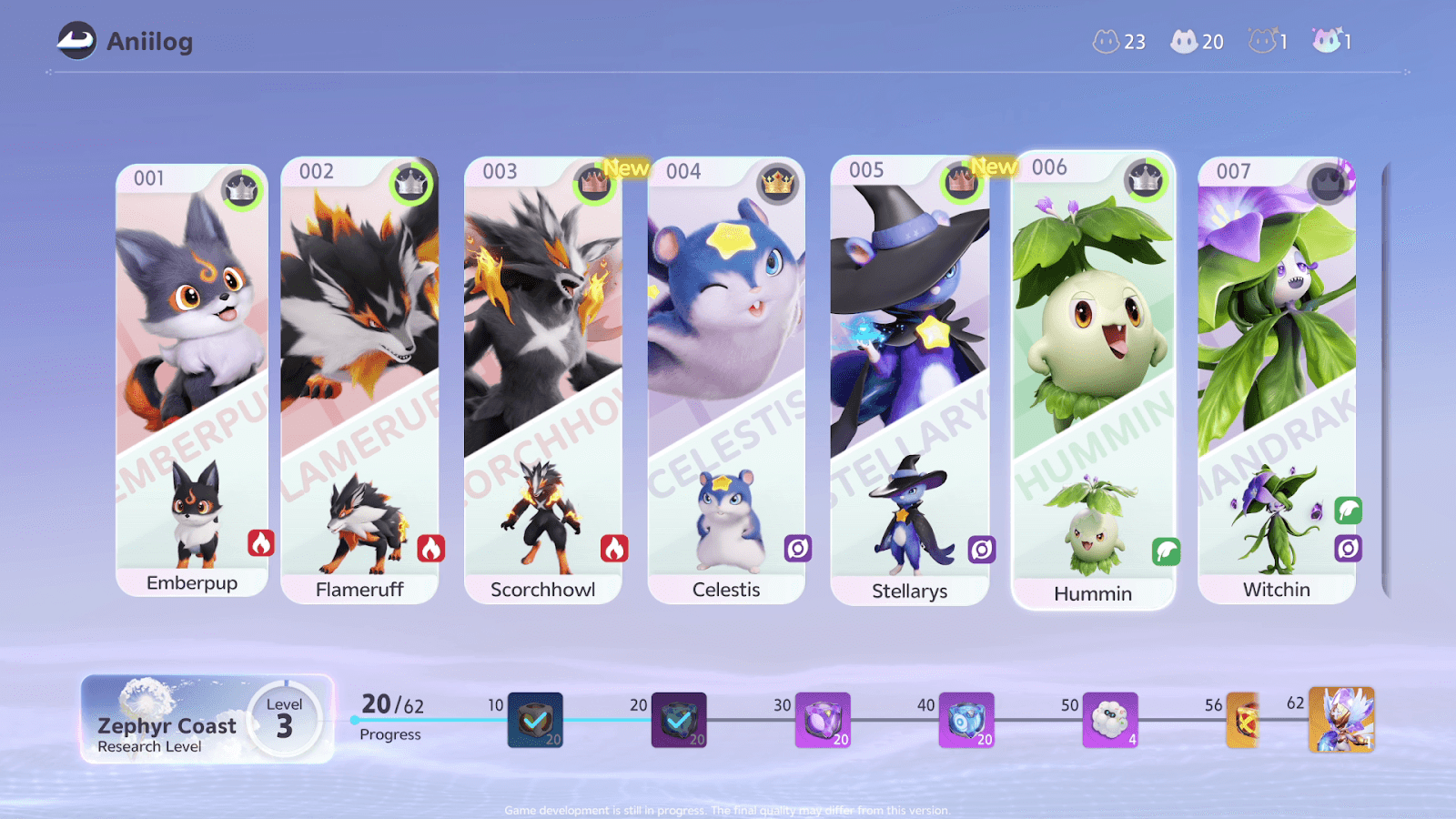

今回のベータテストの時点で確認できたアニモの数は60種類以上。『ポケモン』などと同じように成長することによって姿が大きく変わるアニモもいる。ケモケモしいスタイルのやつから、人型っぽいアニモまで、その種類は様々だ。筆者お気に入りのアニモ《Stellarys》なら、一緒にホバーボードで移動するなんてこともできた。

自分の好きなモンスターと一緒に旅をすることが嬉しくなってしまうこの感覚、たとえば『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』で馬と一緒に冒険するのが好きだった人なら分かってくれるだろうか。

同作における馬は、“いなくても別にどうとでもなる”くらいの存在だった。別に連れて行かなくてもいい、なんなら連れていく方が手間になる。そうとは分かっていても、「なんとなく」馬をいろんな場所に連れまわして楽しんでいた経験のある人って、筆者だけではないんじゃないかと思う。

『アニモ』でモンスターと一緒に冒険をするという体験は、こうした感覚に近い。自分と体験を共有してくれる旅の仲間の存在が、オープンワールドの冒険をすごく豊かにしてくれる気がするのだ。

冒険の舞台となる《アデル》は森や草原、渓流のような場所から海の広がる浜辺、そして人の住む集落まで、今回プレイできた範囲だけでも様々なロケーションが広がっていた。もちろんそのすべてがシームレスに繋がっており、自由に冒険することができる。

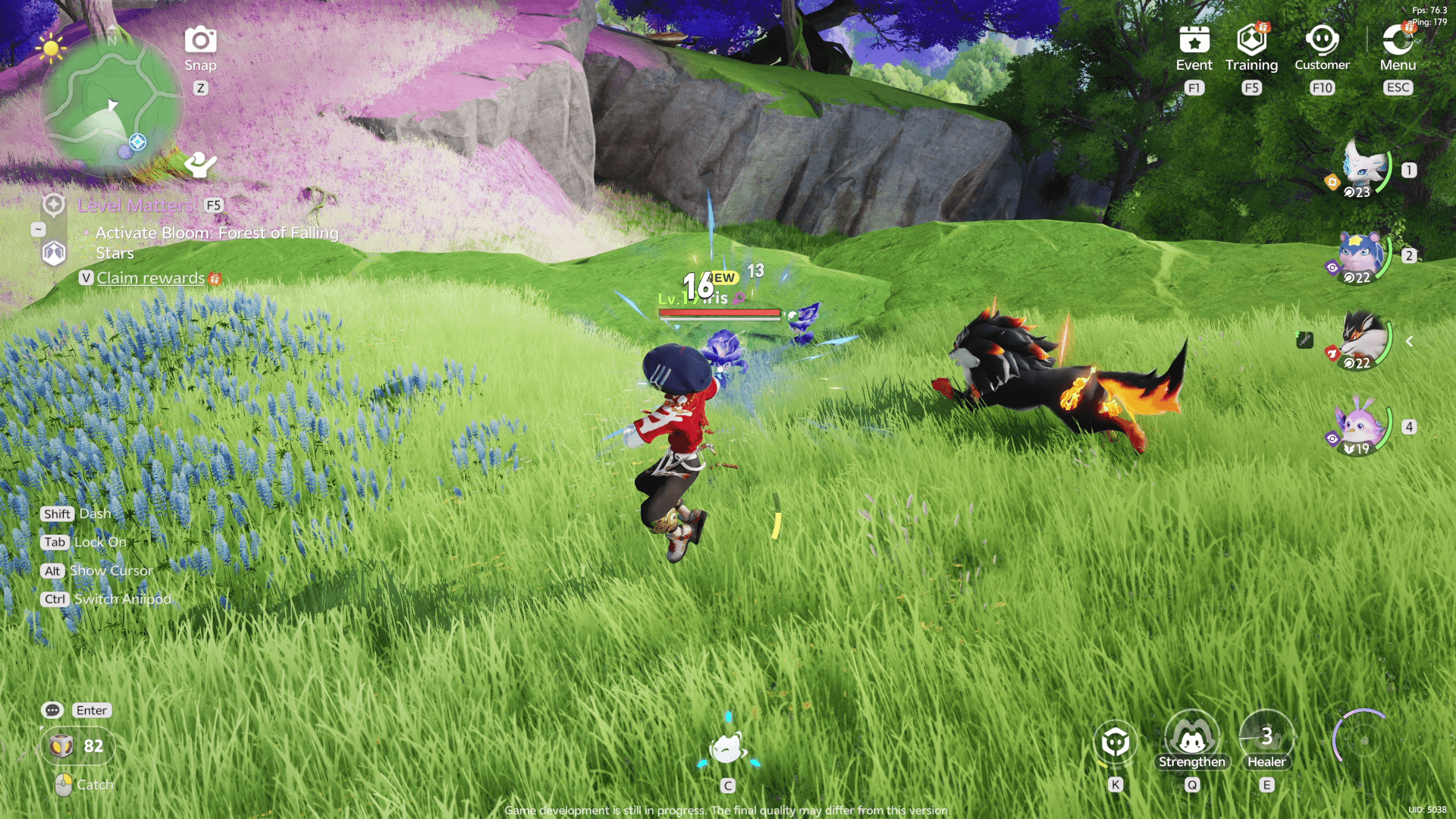

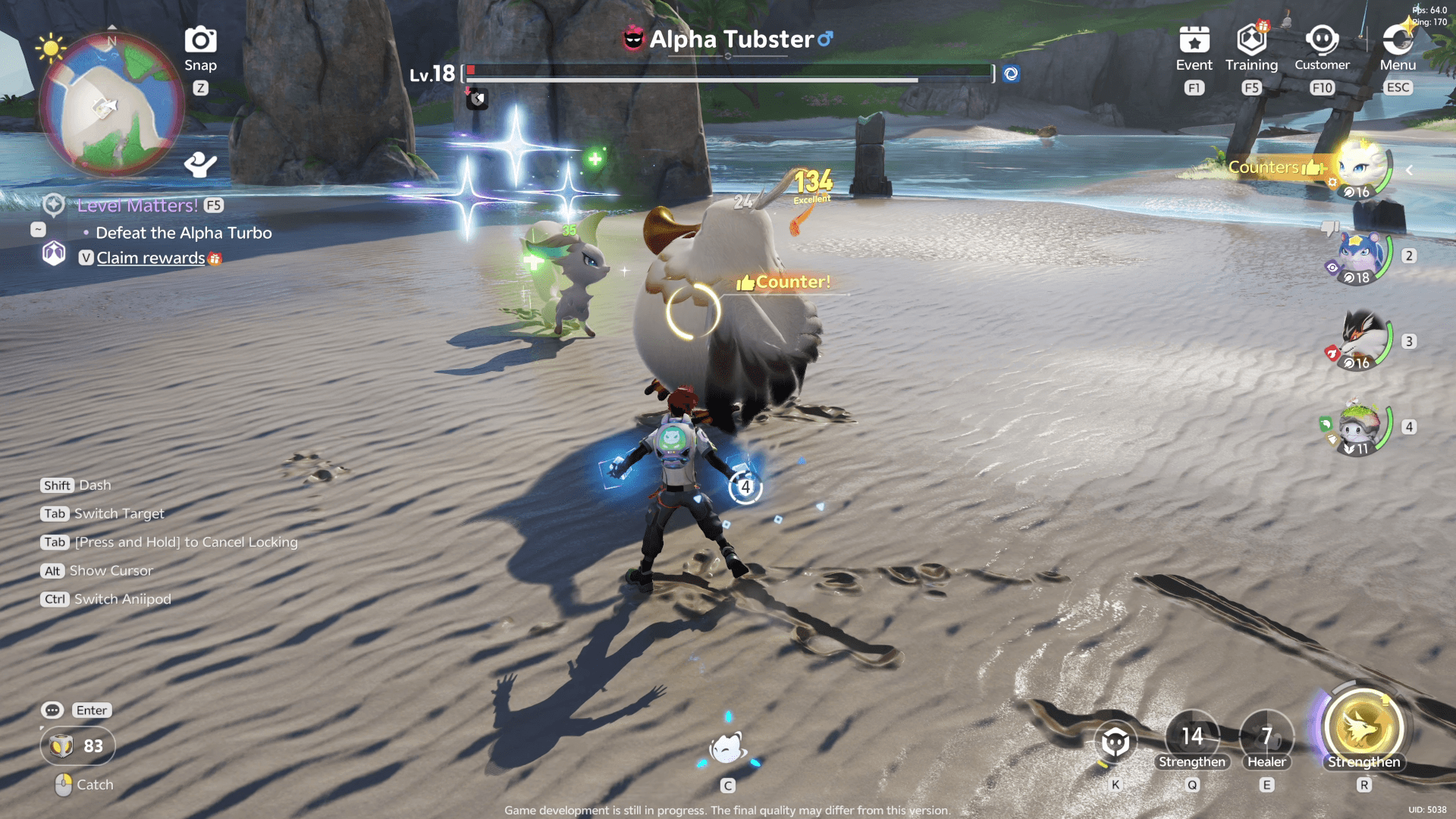

フィールド上にはいたるところに野生のアニモが生息していて、近づくことで戦闘が発生することもある。そしてもちろん、アニモとプレイヤーは戦闘のときも一緒だ。

本作は戦闘も一切画面が切り替わることなくフィールド上で行われる。戦うのは主にアニモ……だが、プレイヤー自身も自由に行動でき、アニモもプレイヤーが指示しなくても自分で判断して行動してくれる。「積極的に攻撃を仕掛ける」であったり、「捕獲のためにとどめをささないように手加減する」といった作戦こそあるものの、プレイヤーはプレイヤー、アニモはアニモで行動する。

モンスター育成系のゲームでよくある。「主人公は指示を出すだけ」ではなくて、ちゃんと当事者としてその場に参加しているのだ。この感じはすごく「相棒」感があって面白いポイントだった。アニモが攻撃を繰り出しているかたわらで、主人公も魔法などで戦闘をサポートする。

もちろん、敵側のアニモが主人公に直接攻撃してくることもある。攻撃を受けすぎると、気絶して近くの拠点まで戻されてしまう……なんてことも起こる。

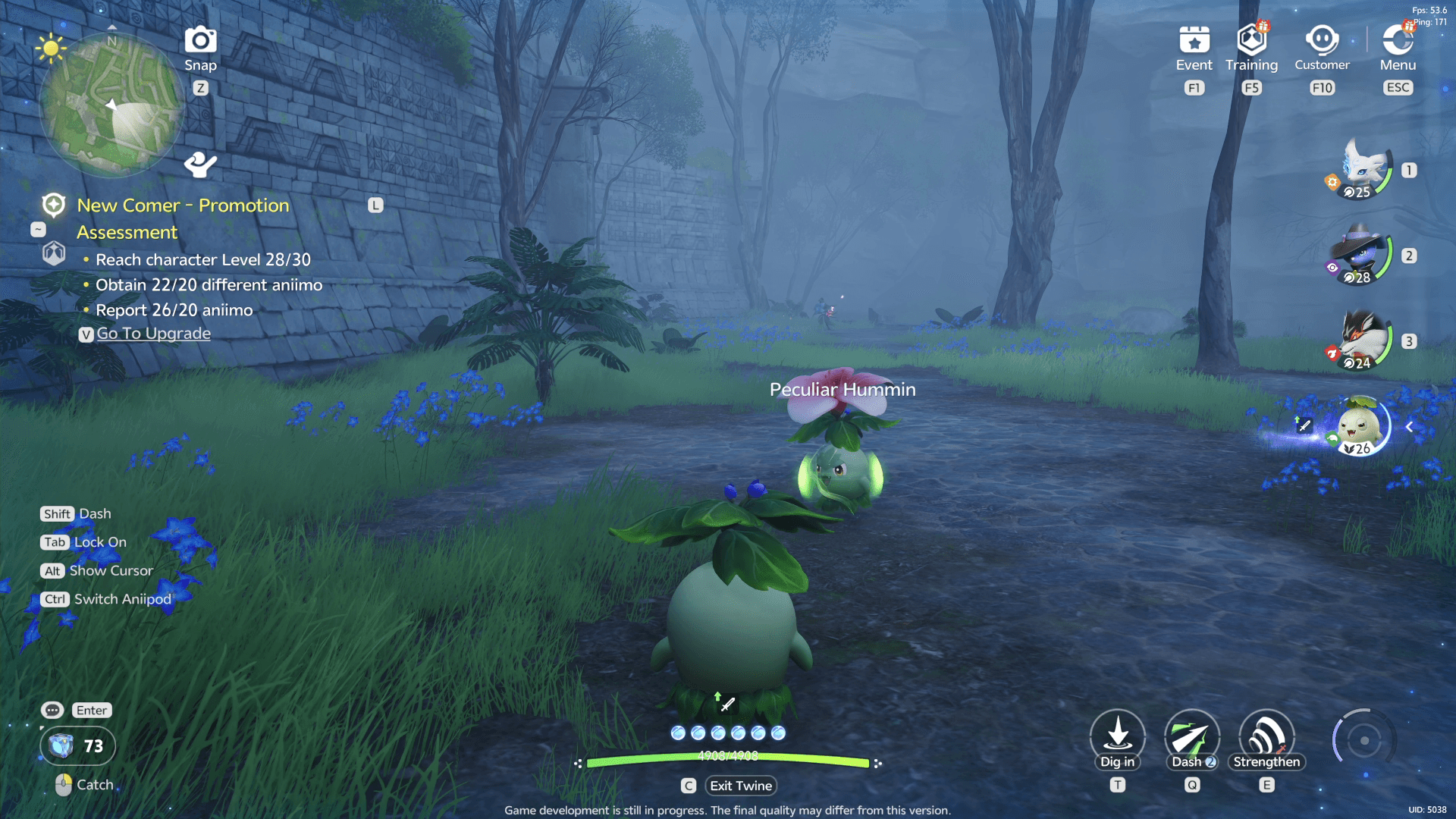

さらに、本作の戦闘はそこで終わりじゃない。プレイヤーとアニモは、文字通り「一心同体」になることまでできてしまう。何度か言及した通り、本作のジャンルは“アクション”RPG。

ゲーム中、プレイヤーは《チェイン》という能力を使うことで、いつでもアニモと合体し、アニモとしてアクションを操作することもできるようになっているのだ。

この《チェイン》中、プレイヤーは完全にアニモとひとつになっており、自身のキャラクターとして自由にアニモを操作することができるようになる。

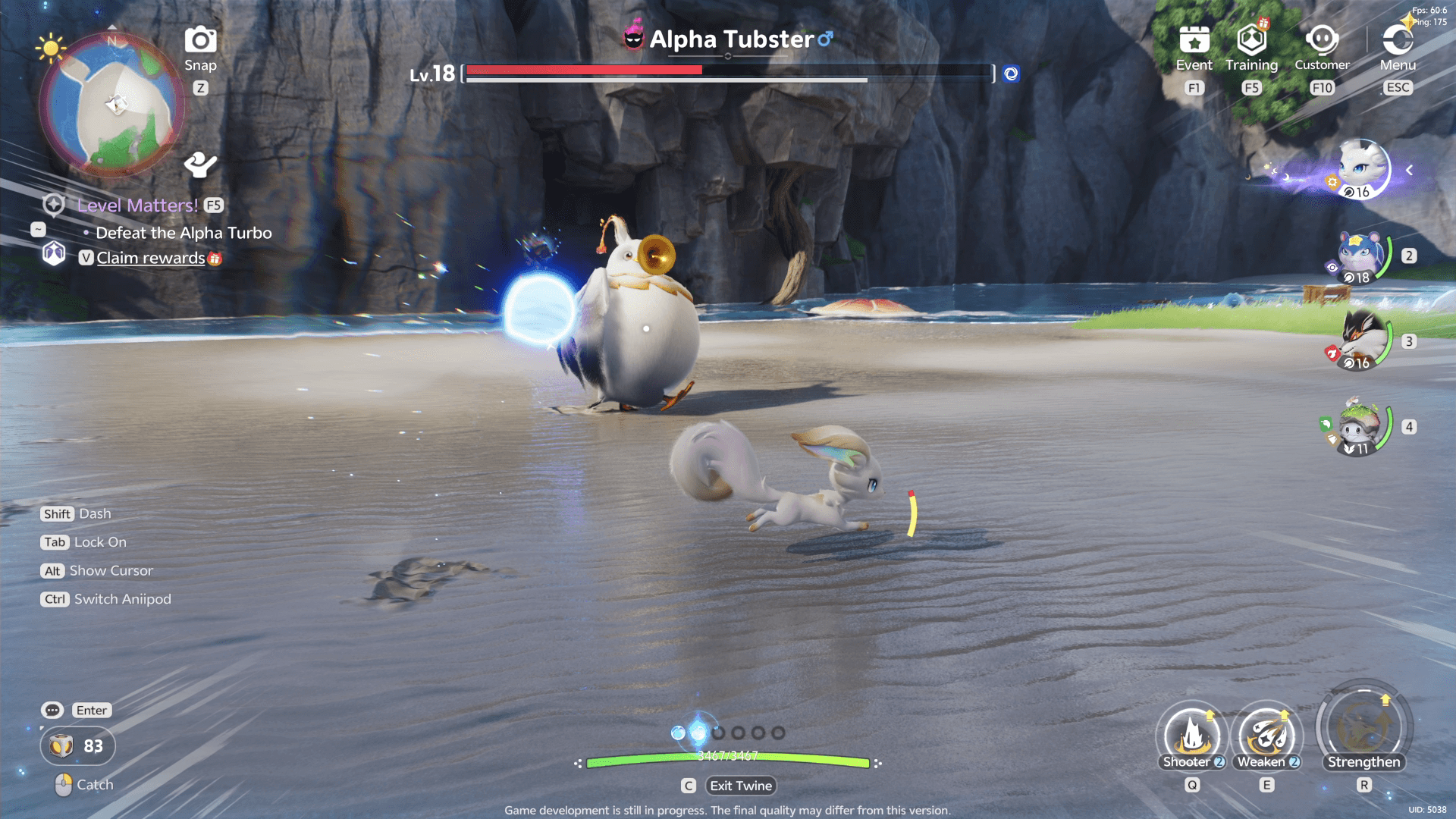

個人的にはプレイヤーとアニモが別々に共闘できるのが楽しすぎるので、ずっとそれをやっていたい気持ちもあるのだが、ボスなどが相手の場合は中々そうもいかない。マップ上にはいわゆるフィールドボス的な強力なアニモも存在しており、その場合には《チェイン》によってしっかりアニモを操作して戦うことが重要になる。

画面のUIなどからなんとなく察したという人も多そうだが、本作のアクションシステムに関してはいわゆる『原神』ライク(あるいはその元になった『崩壊3rd』ライク)。通常攻撃のほかに回避やスキルなどもあり、最大4体の手持ちの仲間にいつでも交代することもできる。

《チェイン》はいつでも解除できるので、実質的にはプレイヤーキャラも含め、最大5キャラを入れ替えて戦うことが可能だ。行動はしばしアニモの意思に任せ、プレイヤーキャラでバフや回復を……ということもできる。このあたりはけっこう協力プレイの感じがあって好きなポイントだ。

そしてこの《チェイン》は戦闘時に限らず、フィールド上でいつでも使用できる。人間としてではなく、アニモとして野原を走り回ったり、崖を登ったり、大空を滑空したり、水辺を泳いだりといったことができるのだ。水辺のアニモなら泳ぎが得意だったり、飛行系のアニモなら滑空が得意だったり、アニモごとに得意分野も異なる。

崖のぼりや水泳みたいなサバイバル技能はプレイヤーキャラでも多少はできるけど、人間なので限界値はそんなに高くない。アニモはそれを主人公の代わりに手伝ってくれる存在でもあり、同時にそれが「仲間と一緒に冒険しているような手触り」にもなっている。

アニモが成長して姿が変わることで滑空や水泳といった能力が強化・変化することもあり、そうすると旅の成長をより実感できるのも嬉しかった。「ボートを手に入れて海を渡れるようになった」みたいな単純な達成感ではなくて、「仲間みんなの力で旅を作っている」という感覚が、旅の思い出として残っていくのだ。

また同族のアニモに《チェイン》することで、そのアニモと意思疎通が図れるようになるという要素もあり、これも面白かったポイントのひとつ。より多くのアニモと出会い、仲間になっていくことで、プレイヤーの触れられる世界が広がっていくのだ。

筆者は『ポケモン』も大好きなのだが、対戦や育成といった要素を別にしたあの作品の面白さの核は、「体験を共有した仲間と一緒に世界を旅する」という手触りなのではないか……というのが、筆者の考えだ。それが正しいかどうかはここで深くは検討しないが、少なくとも筆者が本作『アニモ』に感じたのもそうした体験だ。

アニモがちゃんと「その世界の住人」だから、出会えると嬉しい

本作におけるプレイヤーの目的はアニモたちの暮らす世界《アデル》を探索し、アニモたちを調査していくこと。その過程で、この世界に散らばった古代の遺跡を探索したり、ガーディアン・アニモ(Guardian Aniimo)と呼ばれる、伝説級の力を持つアニモに出会ったりすることもある……というのが、おおまかなストーリー。

とはいえ、正直ゲーム中はそんなストーリーとか正直どうでもよくて、とりあえず行けそうなところに行きまくっていた。とにかくこのゲーム、目的地を決めず適当に走り回るのがすごく楽しいのだ。いろんなところに行って、そこに住んでいるアニモを見つけるのが楽しい。

最近のゲームはみんなビジュアルの出来が良すぎて、「ビジュがいい」っていうのは全然誉め言葉にならないのは分かっているんだけど、それでもこのゲームはやっぱりすごく「ビジュがいい」。単に映像技術が優れているということではなくて、総合的にすごくホンモノっぽいのだ。

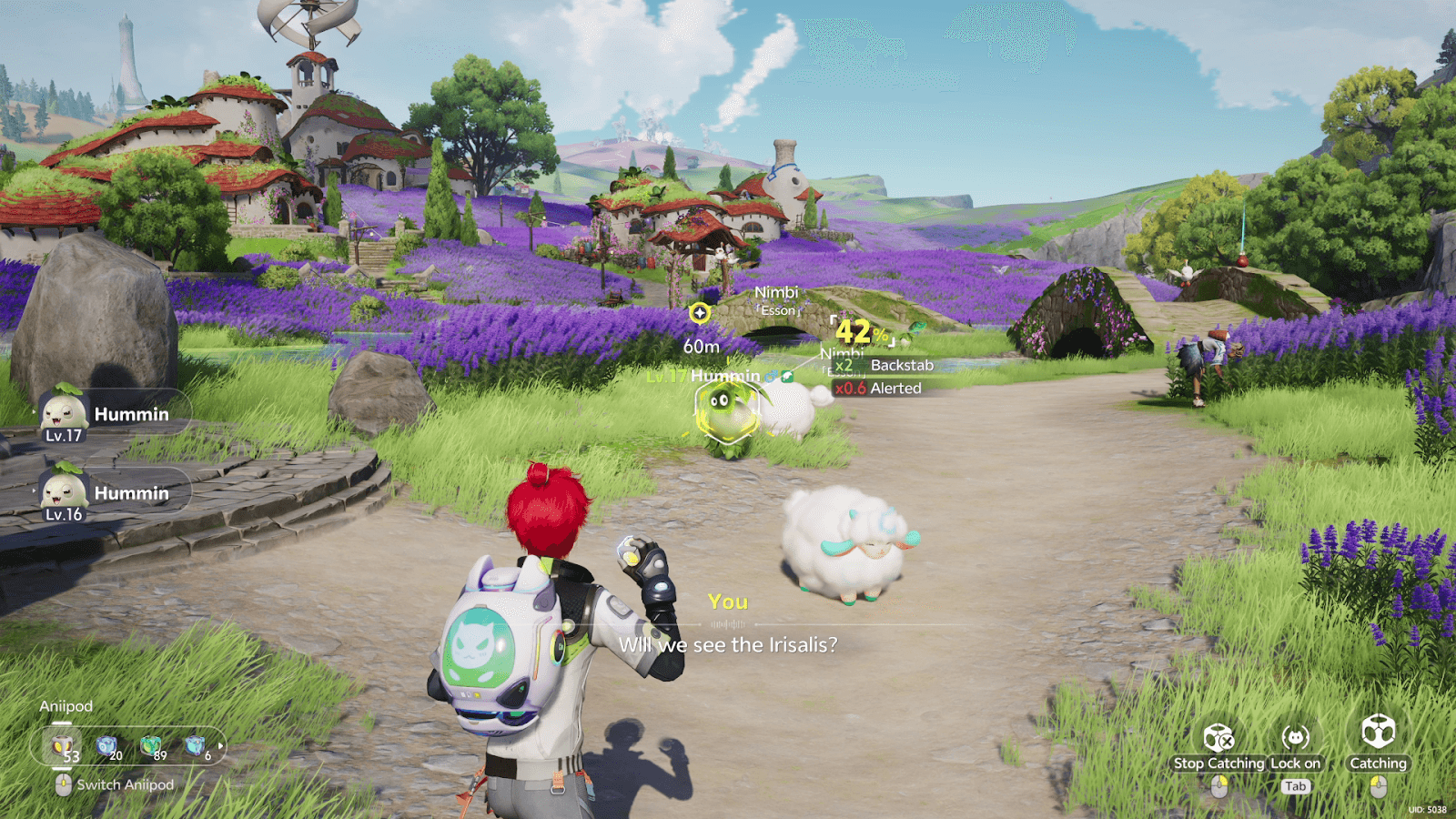

浜辺に行けばカニみたいなアニモが砂の中に埋まっていたり、森の小径では植物っぽい感じのアニモが集まっていたりする。同じ種類のアニモたちが群れで集まっていたり、餌を食べているようなシーンもある。要するに、アニモたちが、「その場所・その世界に住んでいる生きもの」としてちゃんと描かれていている。

仲間として連れていたり、《チェイン》で自分の手で動かしてるときのアニモも、よく見ると動きがそれぞれ全然違ってすごくかわいい。モモンガ? っぽい感じの《Celestis》ならフワフワ~と飛ぶような感じについてくるし、羊みたいな《Nimbi》ならスキップでもするみたいに跳ねながらついてくる。

「こんなやつならきっとこういう風に動くだろうな」というような期待にバッチリ応えてくれる感じで、弾むような生き生きとした動きは見ていて心地よい。ゲームの中のNPCではなくて、ちゃんと体温を持ったキャラクターとして作り込まれていると感じたポイントだ。

ゲーム的な要素もその世界の中に違和感なく自然に溶け込んでいて、例えばすごく好きな演出のひとつが、新しいアニモを捕まえた時に出てくる「図鑑」の演出。アニモを捕まえると画面左の方にしゅるるっとそのアニモの情報が出てくるんですが、ゲーム中はこれ見たさにいろんなアニモを捕まえまくってました。

ちなみにアニモの捕獲には《Aniipod》(アニポッド)というアイテムを使用。ポッドのグレードに応じた捕獲成功率などもあり、戦って弱らせたり、バックアタックを決めることでより捕獲しやすくなるという仕様に。このあたりもかなり『ポケモン』っぽいシステムだ。

またこの図鑑はプレイヤーにとってのミッションのひとつになっており、「レアな亜種のアニモを見つける」「エサを食べているところを写真に撮る」などの調査項目を進めていくこともゲームの目的。達成することで《Research Point》(研究ポイント)が取得でき、特別な報酬などを受け取れるようになっている。

ちなみにこの図鑑の中でもアニモはめっちゃ動きます。動くんですけど、それが本当に動物というか生きものっぽいんですよ。耳やしっぽをゆらしたり、周囲を見渡したり、プレイヤーの方をじっと見つめてきたり、生きものがいる場所特有の空気がゆらぐような感じがあって、めっちゃかわいいです。

さきほどもご紹介した通り、今回のβテストで登場していたアニモは60種強。正式版ではどれくらいの数になるのかは分からないものの、現在のアニモだけでもなかなかバリエーション豊富だ。上の画像でも紹介している《Celestis》のように直球ケモケモしい感じのモンスターから、植物っぽいのに豊かな表情と愉快な踊りが面白い《Hummin》や、カッコいい二足歩行系の《Scorchowl》みたいなモンスターまで、その姿はいろいろ。

現れるアニモはロケーションの環境によるほか、時間や天候などによっても変化。どんなアニモと出会えるのかは運次第なところもある。

またアニモたちにはレベルなどの要素とは別に、個体ごとにそれぞれ異なる個性を持っている。能力のほかに性格もそれぞれ異なっているのだが、なんと性格は「MBTI」方式。INTJなら《建築家》、ESFPなら《エンターテイナー》など16タイプの性格診断などでおなじみのアレです。

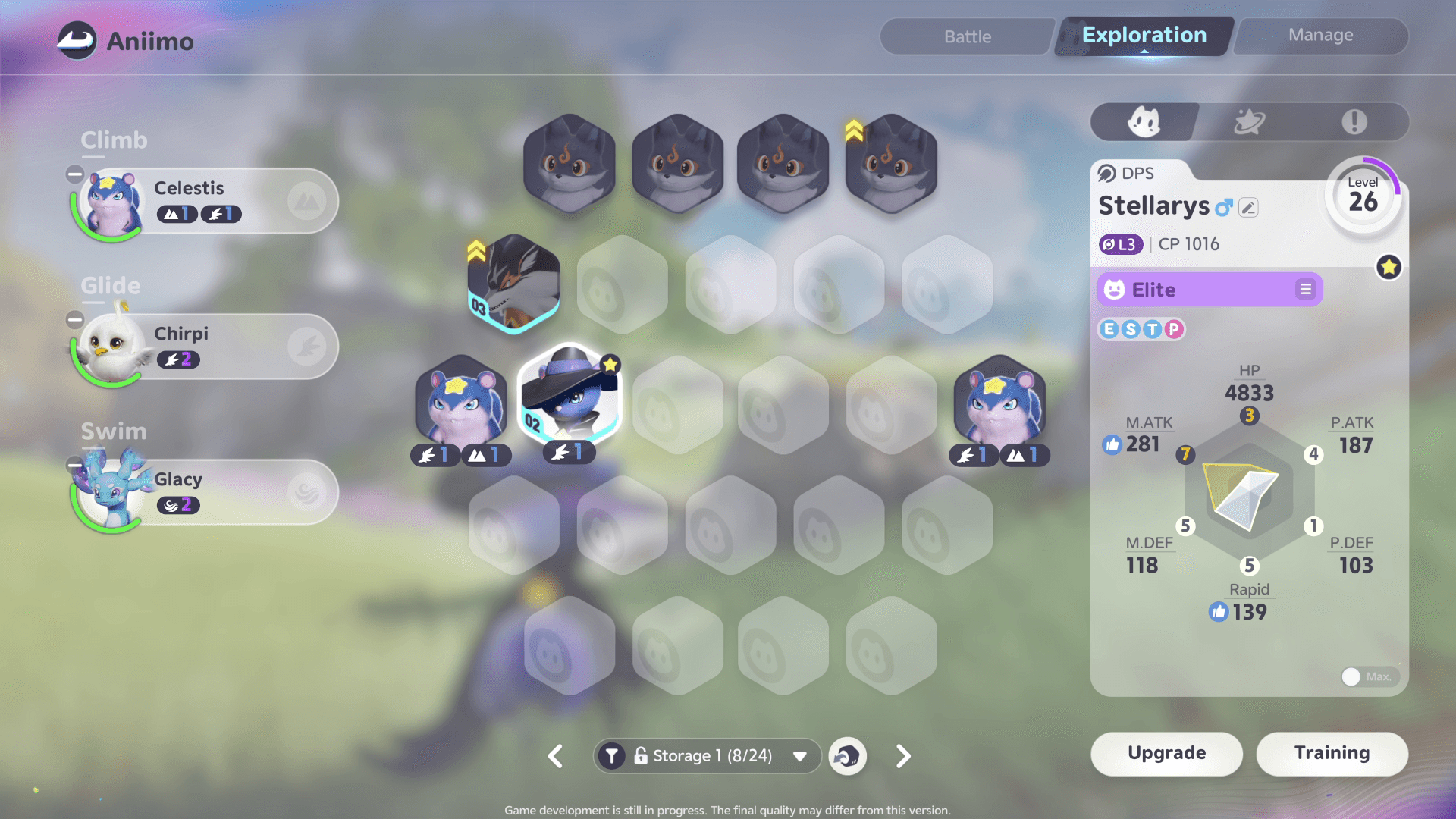

さきほどもちょっとだけご紹介した筆者のお気に入り《Stellarys》は「ESTP」で、社交的かつ行動的、変化を恐れない起業家タイプの子だった模様。お前、そんなに活動的な感じだったんか……!

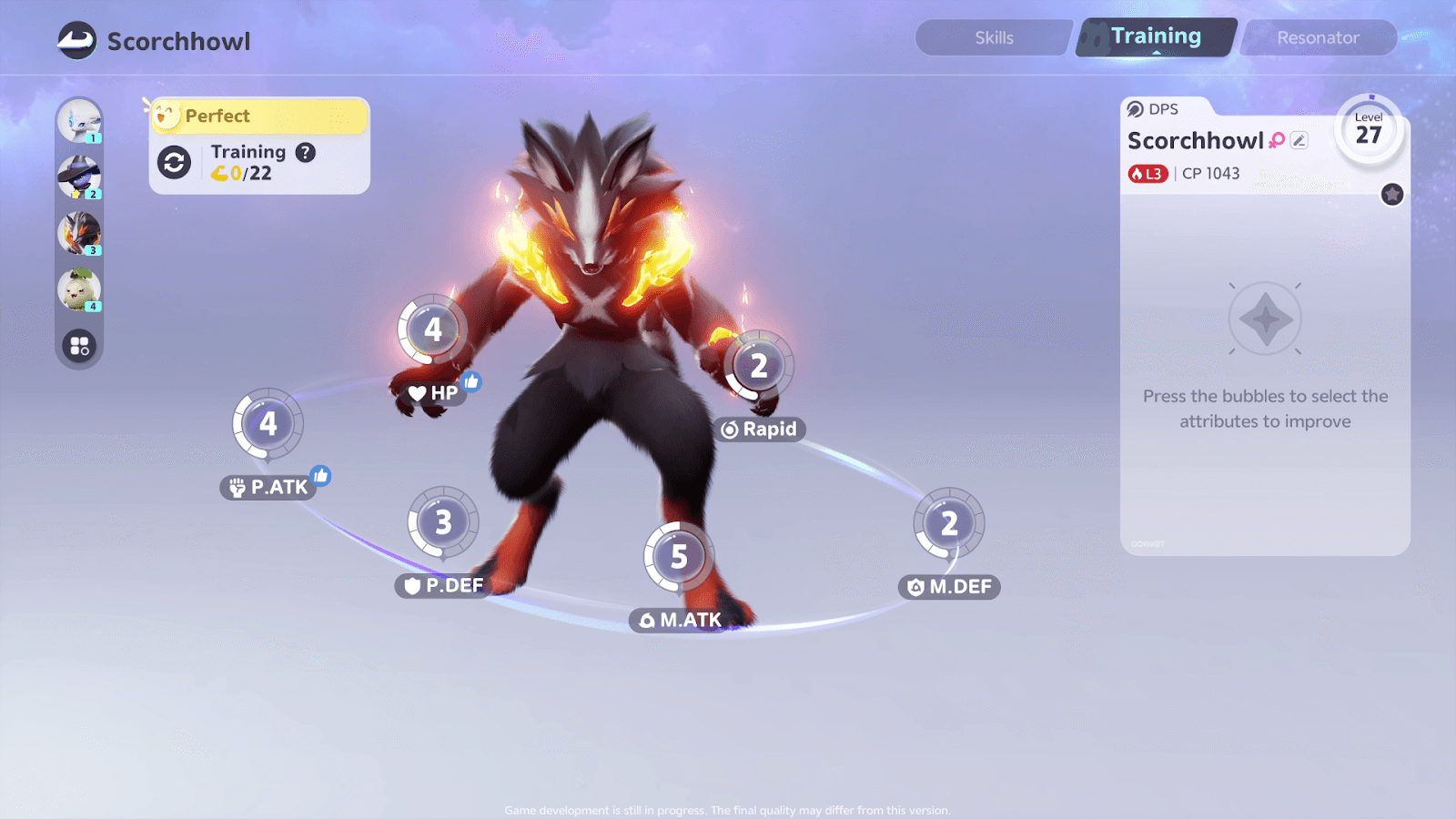

個体ごとの才能みたいなものもあって、《ATK》(攻撃力)や《Rapid》(素早さ)など、ステータスごとにどのくらい強くなれるのかの補正値が決まっている。こうした個性は捕獲した際に決まるらしく、実はこのゲーム、厳選要素もなかなか深そうだ。

もちろん、最初から才能のある子を育てるのが一番手早いのだけれど、専用のリソースを消費してトレーニングしてあげることで、このステータスも改善できる。長い間一緒に旅をした愛着のあるアニモも、愛情を注いであげればしっかり強化できるようになっている。愛はだいたいすべてを救うのだ。

なんでもあるのに押しつけがない。いい感じの距離感で、好きなように冒険できる世界が用意されている心地よさ

アニモというキャラクターたちを単なるステータスや要素の塊としてではなく、「一緒に旅をして体験を共有する仲間」として扱っていること──それこそが本作の最大の魅力だと、筆者は思う。

冒頭でも少し述べた通り、この視点があるからこそ、本作は『パルワールド』よりも、むしろ『ポケットモンスター』シリーズに近いと感じられるのだ。アニモとは戦闘や収集のための手段ではない。アニモたちが生きるこの世界を、プレイヤー自身が「一緒に旅する」ことで体感し、没入していく──つまり、アニモそのものがゲームの目的であり、出会いこそがこのゲームの本質なのだ。

そうしたプレイヤーを没入させていくための設計が、本作では随所で丁寧に組み込まれている。「一緒に旅をする感覚」を阻害しないように、それ以外の要素はストレスフリーになっている。ゲームの手触りがすごく心地よいのだ。

たとえば、アニモの捕獲もそうだ。遭遇から戦闘、捕獲、編成まですべてがフィールド上で完結し、テンポを損なう演出やローディングも最小限。気になるアニモを見つけたらその場で仲間にでき、そのまま一緒に旅に出られる。先ほど紹介した図鑑登録の演出も、面倒だと思えば容赦なくスキップすることもできる。

手持ちとストレージとの入れ替えなどもどこでもできるので、探索を途中で切り上げて拠点に戻ったりする必要もない。煩わしさを感じさせずに、「いますぐ新しい子と旅を続けたい」という気持ちに素直になれる。

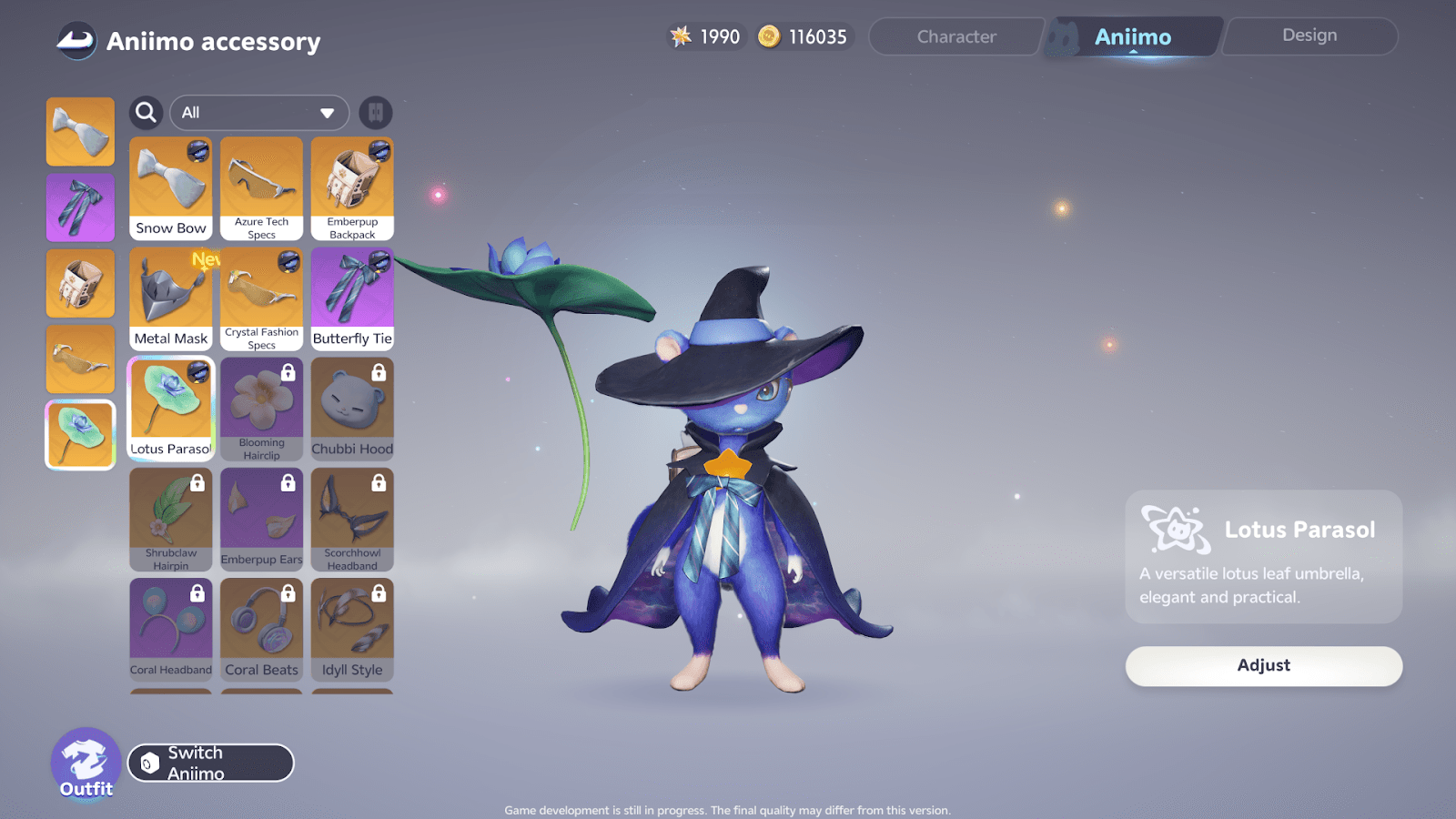

他方ではプレイヤーキャラのキャラクリや衣装、それにアニモを自由にデコる要素、農業やクラフトなどが行えるホームの機能など、多数の要素が用意されていて、プレイヤーごとの自由度も高い。かといってそれらも「やらなきゃ損だよ」という押しつけがましくなく、「あなたの冒険をどう彩ってもいいよ」と、そっと背中を押してくれるような感じがあって心地よい。

カジュアルに遊びたい人にはものすごく適度で、サラッと食べることができる。一方で深掘りをしようとすると、どんどん味が出てくる。「俺たちが思う最高の下地は用意したから、最後の仕上げはプレイヤー自身がやってくれ──どこまでやるかも自分で決めてくれ」という哲学を感じる作りなのだ。

基本ソロプレイのタイトルではあるが、マルチプレイモードなども搭載されており、対ボスなどは複数のプレイヤーで協力して挑むことも可能だ。

またどうやらPVP的な要素もあるようなのだが、こちらは今回はまだテスト版だったということもあってか開放されていなかった。育成や編成の幅を考えると、これはこれでかなりの沼になるような気もするので気になるところ。本作の今後に期待したい。