「世紀末」。かつては身近だったこの言葉も、今は随分と遠い響きになりました。なにせ現在は2025年。21世紀が始まって、もう四半世紀が経とうとしているのですから、それも当然です。令和という元号にも、そろそろ慣れてきた頃でしょう。

そんな、現在に。平成の、世紀末の、あの退廃の匂いを蘇らせようとしているのが、今回ご紹介する『Rain98』です。

PVを見た瞬間に伝わってくる、“あの頃”の気配。それを少なからぬ人が感じ取ったからこそ、先の4月に本作が発表されるやいなや大きな話題を呼び、多くの注目を浴びたのでしょう。

僕もまた、本作からあの頃の気配を感じたひとりでありながら、しかし一方で、無視できぬ違和感も覚えていました。1998年をテーマとしている割に……本作は、キレイすぎるように感じたのです。

その違和感の正体を探るため、僕は7月18日から7月20日にかけて、京都市勧業館・みやこめっせで開催されているインディーゲームイベント「Bitsummit the 13th」に参加し、本作のデモ版を体験してきました。

デモ版を通じて伝わってきたのは、本作のいたるところに冷たく横たわる、絶望と諦観です。人間への、世界への、そしてなによりも、未来への。

そしてその“冷たさ”こそが、本作に対して僕が覚えた違和感の源泉であり、まさにその違和感によって、本作は作品としての魅力を確固たるものにしているのではないか……そのように感じましたので、本稿で紹介させていただきます。

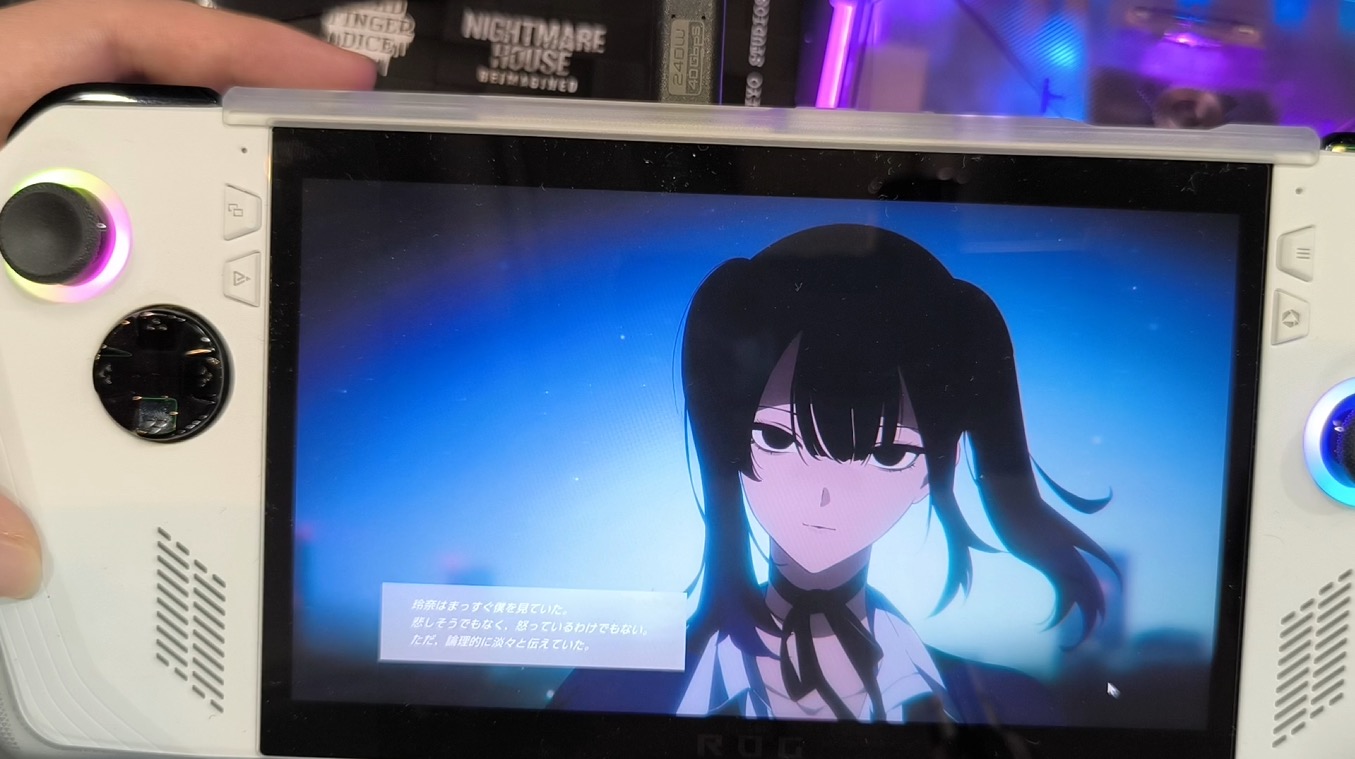

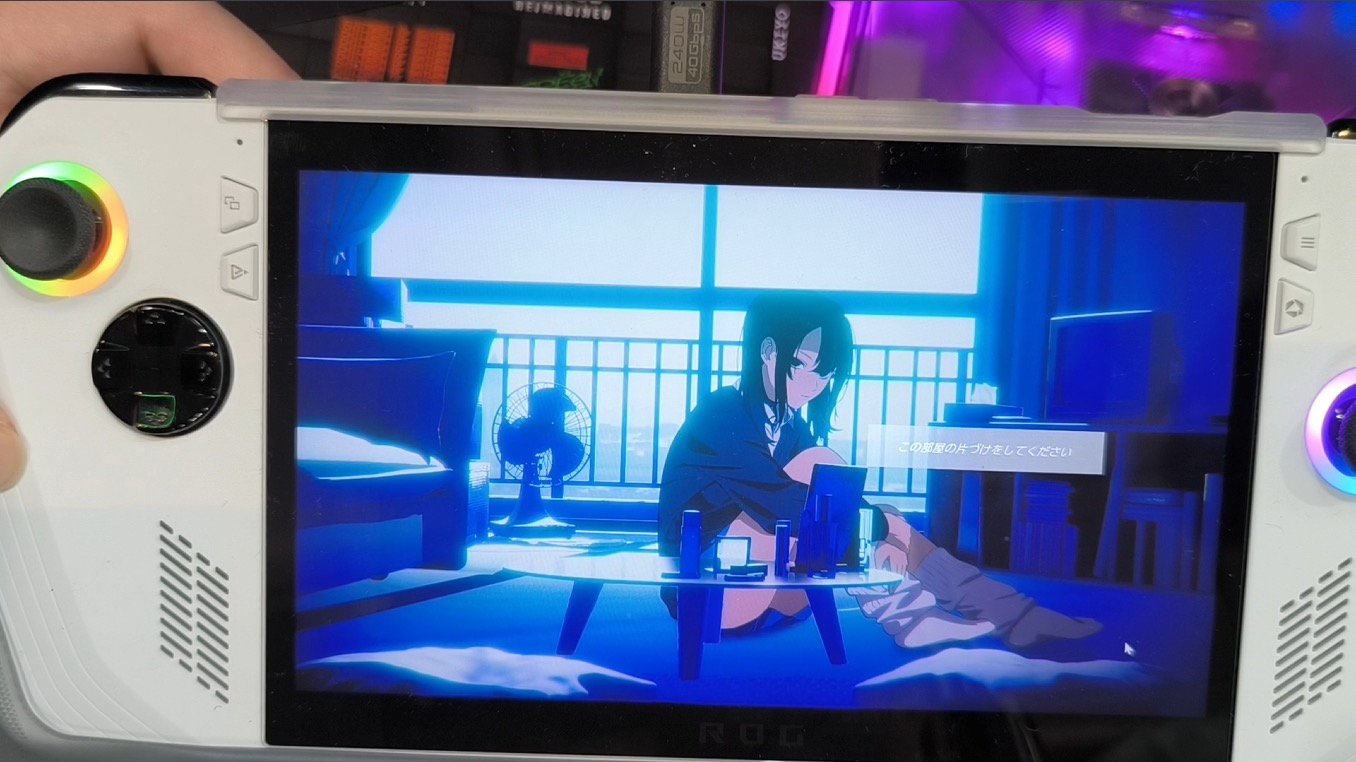

作品の中心であり核となる少女・玲奈の退廃的ローテンションにヤラれる

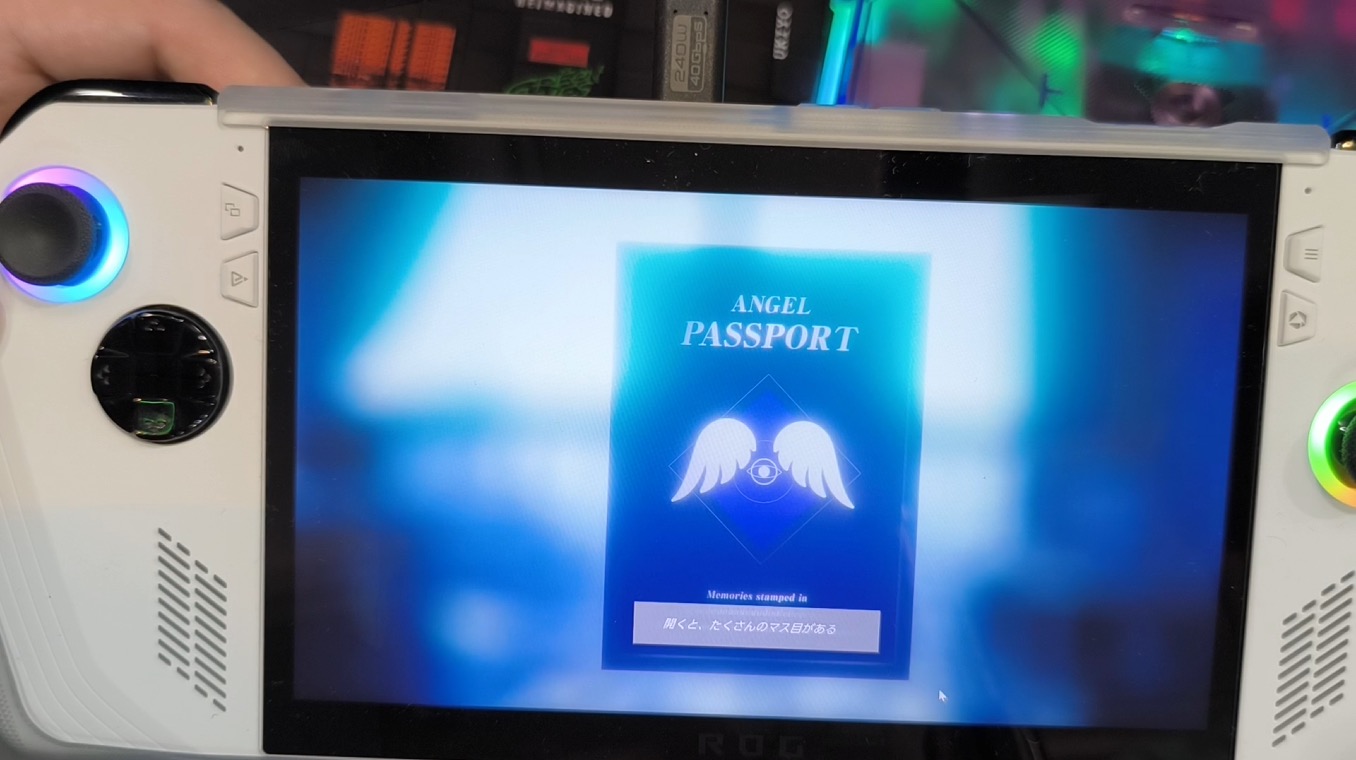

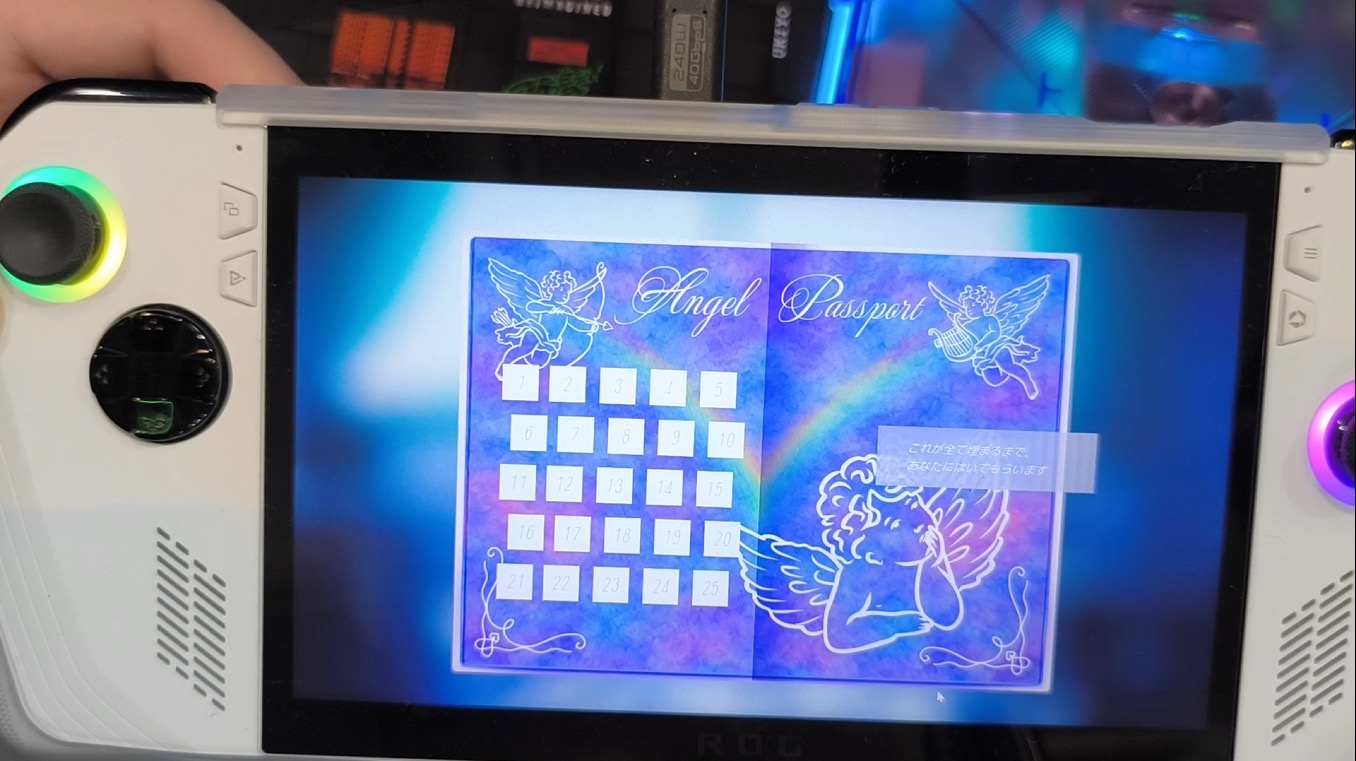

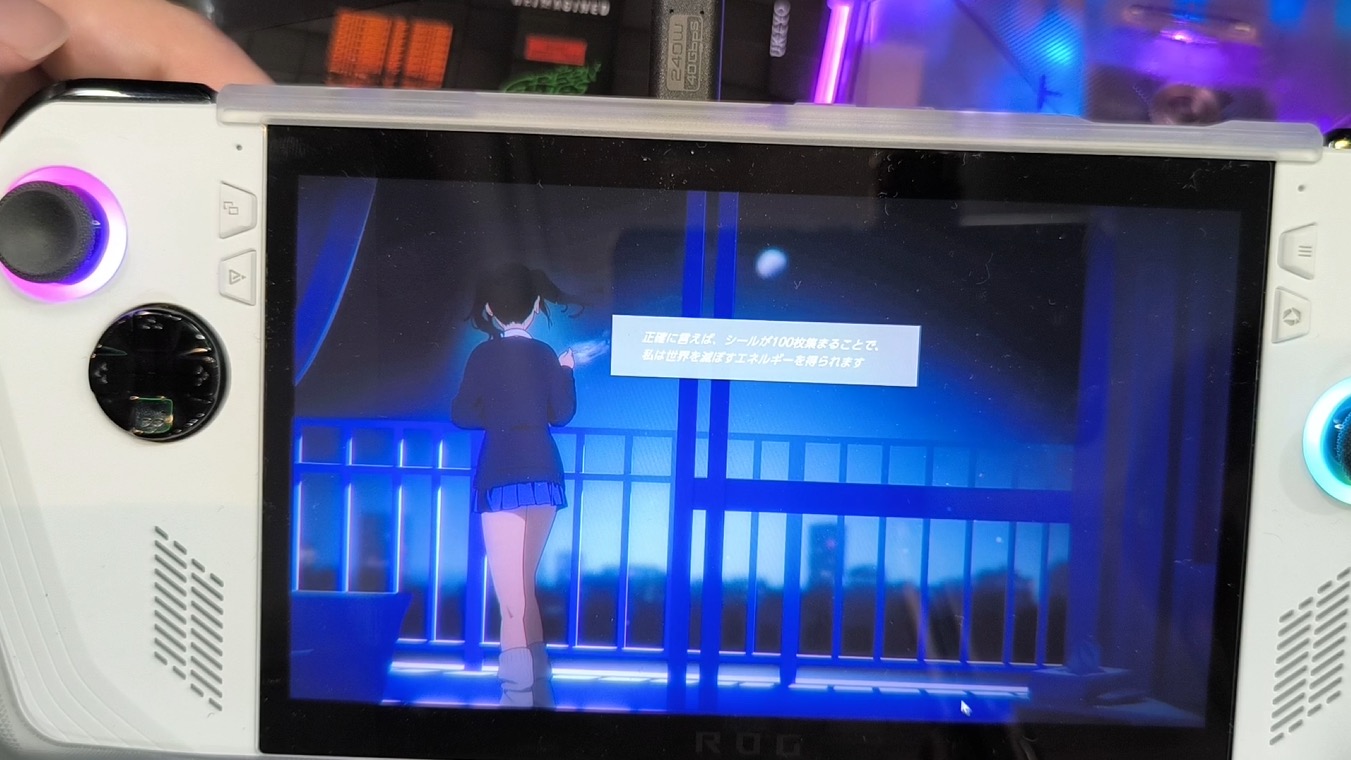

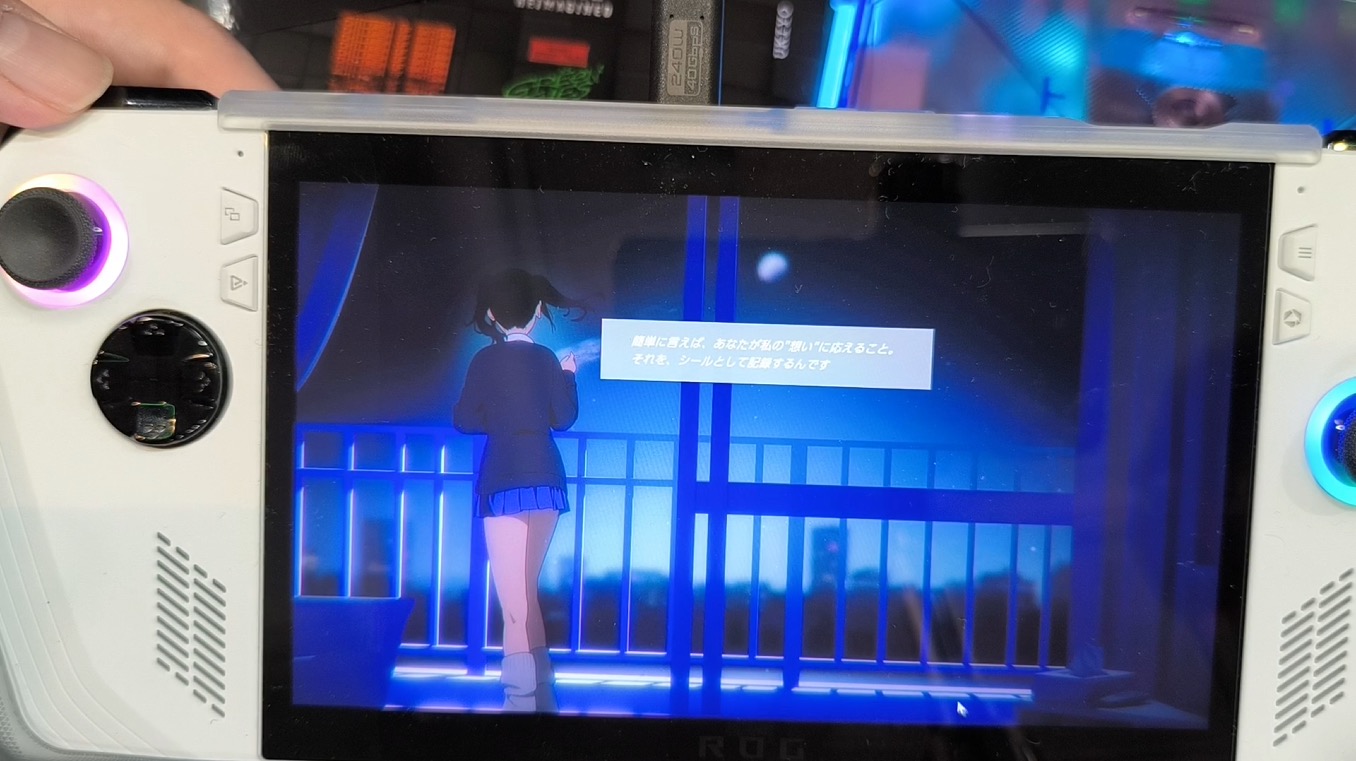

本作は、1998年を舞台としたアドベンチャーゲームです。プレイヤーは謎めいた少女・玲奈と交流しつつ、彼女とともに「世界を滅亡させる儀式」を遂行していくことになります。なんでも、「エンジェルパスポート」と呼ばれる手帳に100枚のシールを貼ることで、彼女は世界を滅ぼすエネルギーを得ることができるのだとか。

シールは主人公が少女の想いに応えることで貼ることができるそうで、そうなると当然、玲奈とのやりとりがゲームの中心となってきます。つまり、このキャラクターにどれだけ魅力を感じ取れるかが、本作を楽しめるかどうかに直結すると言えるでしょう。

その意味で、僕はこの作品を全力で楽しめると感じました。玲奈、めちゃくちゃ魅力的です。

世界に対する絶望と、「世界を滅ぼす」というきわめて漠然とした目標。

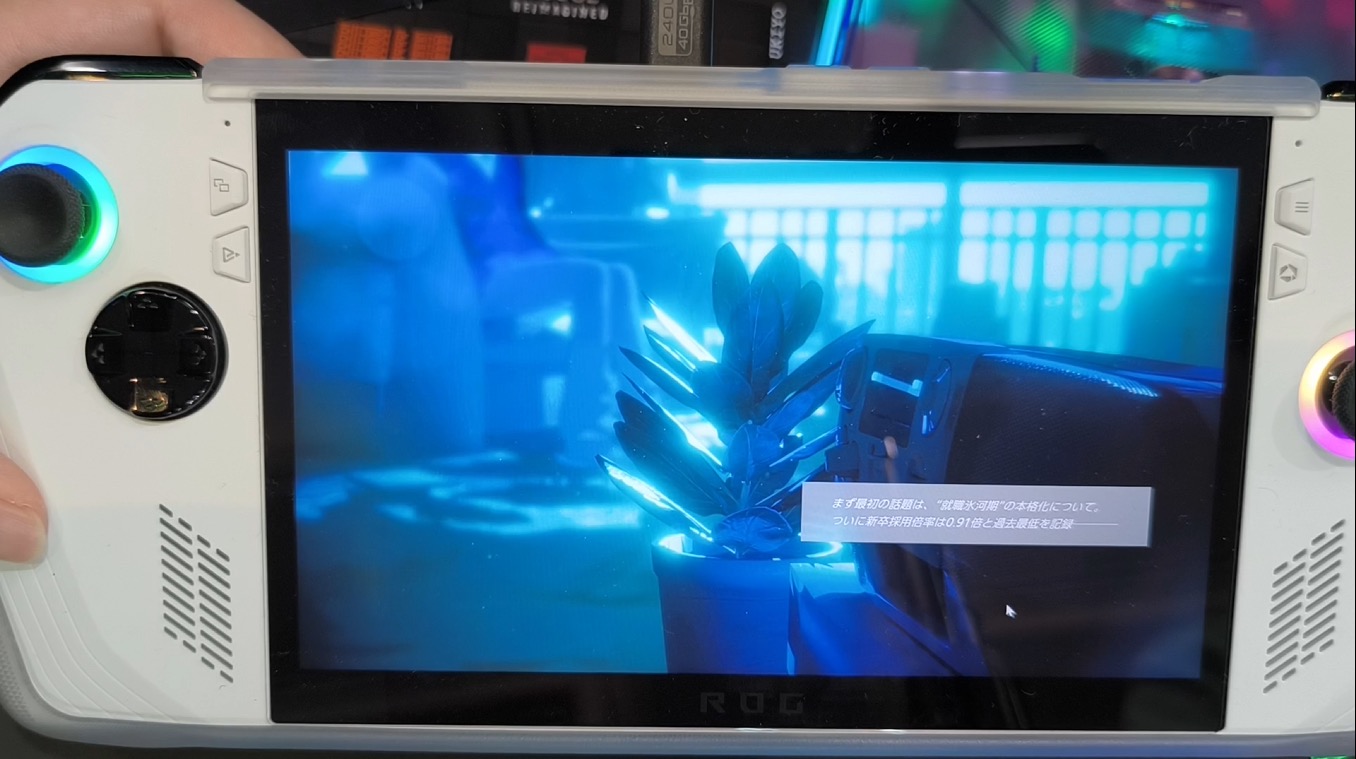

これは、当時──つまり、実際の西暦1990年代後半──の閉塞感を想起させるものです。バブル崩壊から続く不況と就職氷河期、カルト集団による世界初の化学兵器テロ。数々の建物を瞬く間に瓦礫へと変えた大震災。

「ノストラダムスの大予言」などという怪しげな言説を鵜吞みにしない人々であっても、「このまま大変なことになるかもしれない」という危機感を抱いたケースは決して少なくないでしょうし、そういった時代の空気を映すように、同時代の数々のフィクションが絶望的な物語や閉塞的な空気を描いてきました。

本作のPV自体も、そういった作品群へのオマージュが垣間見えるものでしたよね(たとえば……この作品とか)。

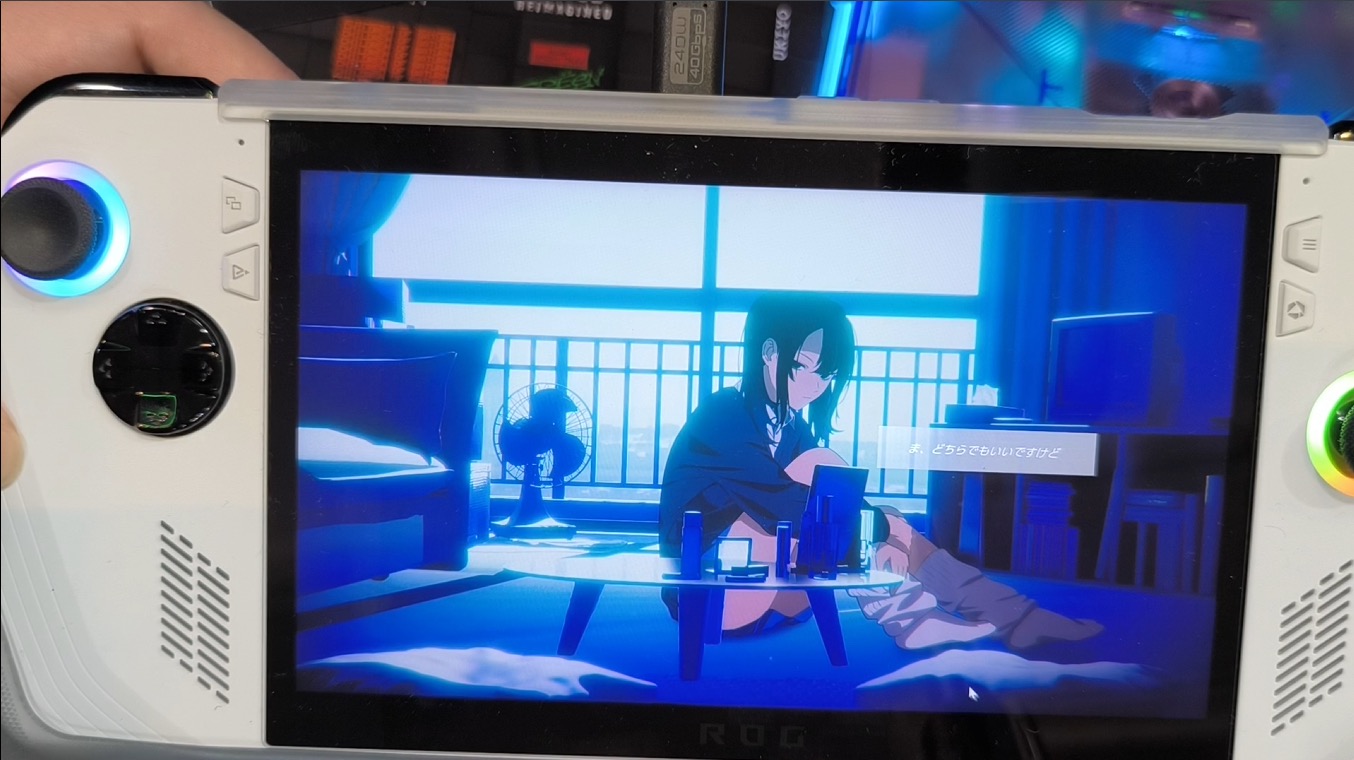

一方で、世紀末のそういった作品群と比べても玲奈が特徴的なのは、彼女がひたすらにローテンションであることです。

世界に絶望した人間が、塞ぎこんだ気分になることはそうおかしなことではありません。しかし、その絶望のはけ口を「世界を滅ぼす」という行為に求めたならば、その行為がどれだけ些細な事でも、実現の可能性が薄くとも、少なくとも本人にとっては気晴らしや、一時の救いとして感じられてるものではないでしょうか。

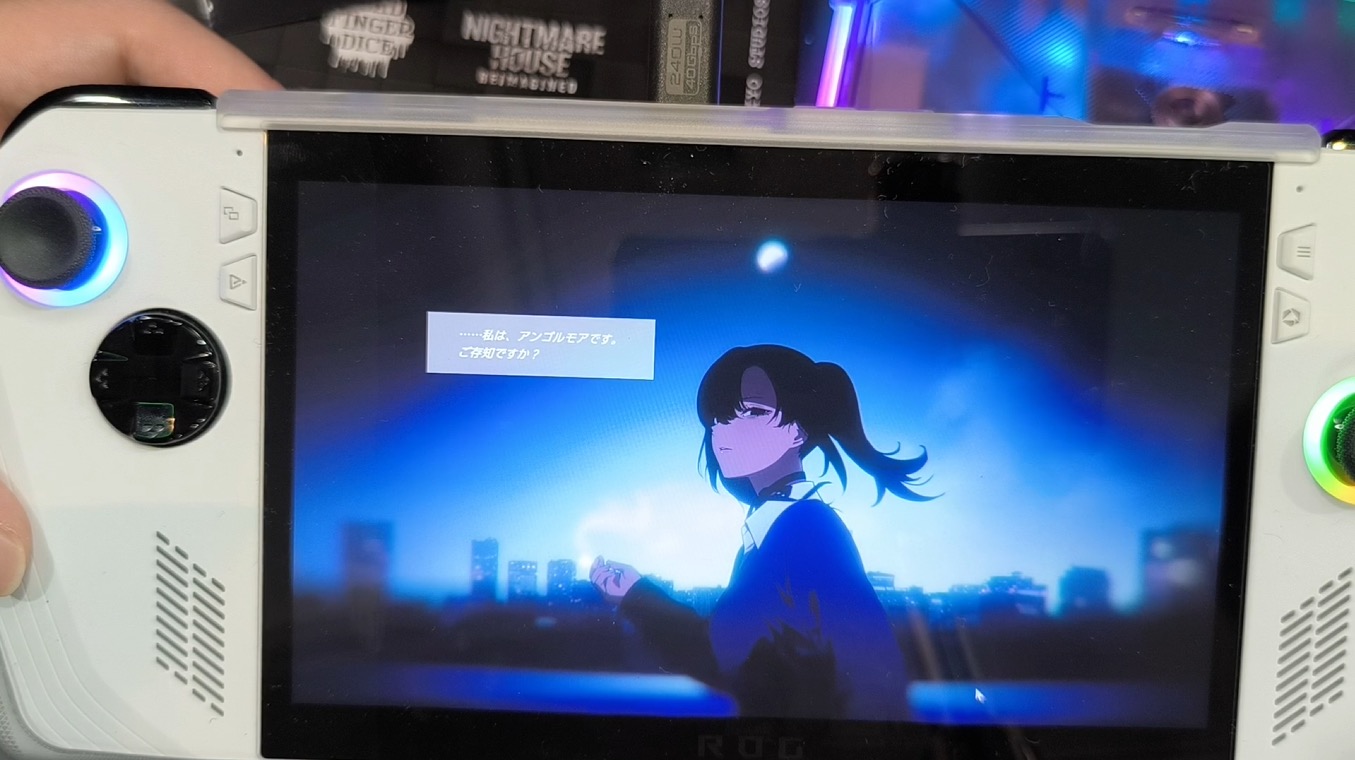

玲奈には、そういった「逃避」の喜びすらありません。世界へすでに絶望した少女が、「世界を滅ぼす」と宣言しているのに、その語り口にはなんの熱も感じられず、ひたすらにローテンションです。

あるいは、玲奈が主人公を魅了し破滅をもたらすファム・ファタールであるならば、彼女はダウナーであっても蠱惑的な色合いを増して然るべきですが、あまりそういう風にも見えません。

無気力や自暴自棄などの言葉で表現されるかもしれませんが、玲奈の言動は端々から、あらゆることへの「どうでもいい」という感情が伝わってきます。

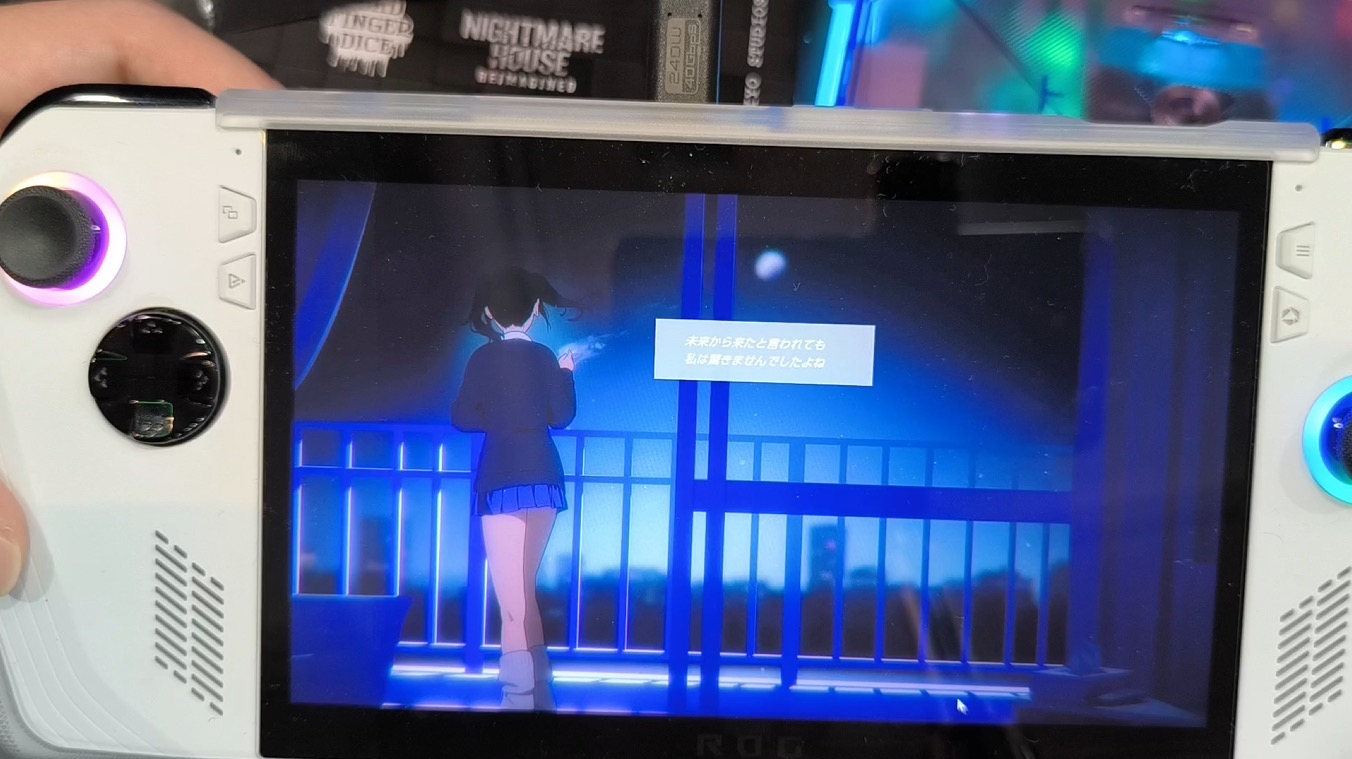

もしかすると玲奈にとっては、世界を滅ぼす行為など本当に「どうでもいい」のかもしれません。考えてみると、それが自然に思えてきます。世界への絶望が、揺るぎないものであればあるほど、そんなどうしようもない世界、終わろうが続こうが、どっちでも大差はないのです。

「もうダメだ!滅ぼそう!」と熱量高く思えるというのは、ある意味で「滅んだ後の世界」に期待を持っている……とも言えるのかもしれない。玲奈の退廃的ローテンションにはそのような視座すら感じられ、僕は脳天を撃ち抜かれた気分になりました。

冷淡に横たわる“世界への絶望”。熱狂を置き去りにした破滅論者。

それがデモ版プレイ時点における僕が感じた、玲奈の最大の魅力です。今後、ストーリーが展開していくなかでどうなっていくかはわかりませんが、もしそのまま貫いてくれたら僕としては最高に嬉しいですね。

そしてこの冷たさこそ、本稿の冒頭で僕が抱いた違和感……すなわち、「世紀末にしてはキレイすぎる」という部分にリンクしているように思いました。

「滅び」という言葉が持つはずの“熱狂”の不在と、妙にキレイな世紀末

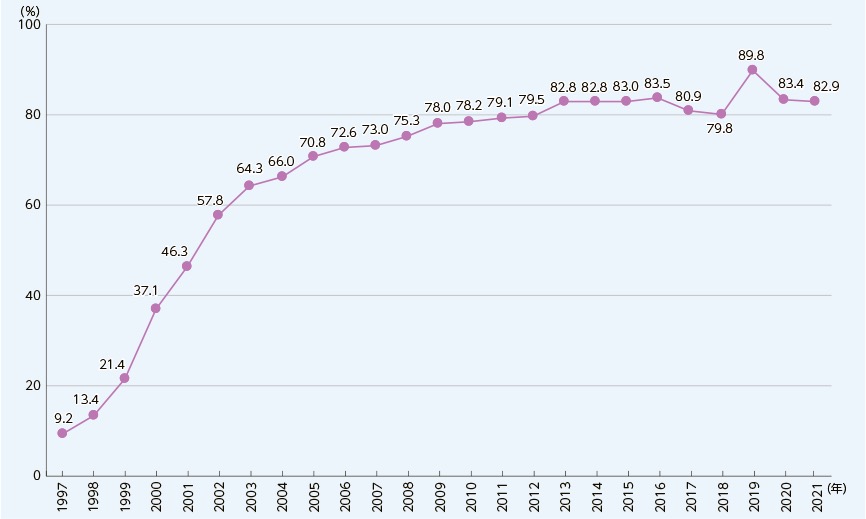

僕のような人間がついつい忘れてしまいがちになるのは、2025年の現代から見て、1998年はもはや、結構ちがう世界だということです。情報インフラひとつとって見ても、スマートフォンはおろか、まだ携帯電話すら持っていない人の方が多く、個人のインターネット利用率に至っては10%台だったのが、1998年という時代です。

当時を経験していない、あるいは記憶に残っていない20代以下のプレイヤーは言うまでもなく、30代以上のプレイヤーにとっても、1998年というのはとっくに大昔になっています。

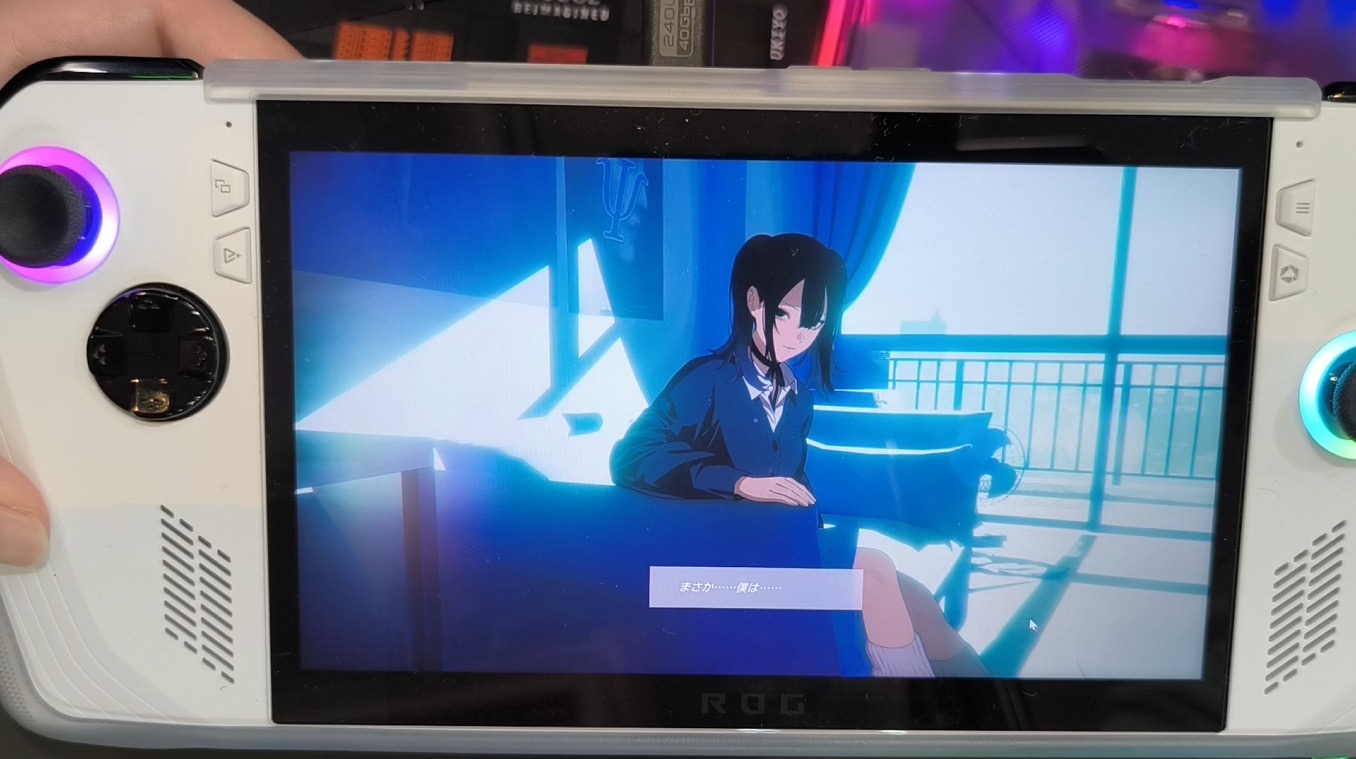

そんな1998年へプレイヤーを連れていくために、本作は剛腕を振るいます。2025年の東京にいたはずの主人公を、特に何の説明もないまま1998年の東京へとタイムスリップさせるのです。

もちろん、こういった作劇自体は決して珍しいものではありません。現代の価値観を通して作品世界を紹介できるという利点を生かし、この手法を多用する「異世界転生もの」というジャンルまであります。

ですが本作においては、この手法は単なる利便性だけの物ではないように感じます。1998年は現代人にとって大昔でありながら、あまりにも近い過去でもあります。1998年を舞台に当時の人間として主人公を配置すれば、その存在は不可避的に「生」の熱を帯びます。言い換えるなら、「自分と同じ歳」「(身近な)あの人と同じ歳」という熱です。

そういった連想は、過去をたやすく“今”に変えてしまいます。想像力が過ぎ去った時間を解凍し、世界へと地に足の着いた実感をもたらします。本作は、そういった熱を排したかったのではないか。その延長として、画面を清潔感のある青で統一し、夏だというのに暑さも、汗も、匂いも、なにも伝わってこない絵作りを徹底しているのではないか。

それが、デモ版をプレイした上での僕の感想です。これもまた、ひとつの想像にすぎませんが。

いずれにせよ、本作には世界の滅亡を冷たく淡々と希求する少女が登場し、「あの頃ってこうだったよな~!」という熱っぽい懐古を拒絶するような、妙にキレイな世紀末の景色が存在します(散らかってはいますが……)。

どちらにも共通する「“熱”の不在」こそ、本作が令和の世に世紀末を描く意義なのではないでしょうか。誰もがスマホの画面をのぞき込み、真顔のまま泣いたり笑ったり怒ったりしてみせる現代だからこそ持ち込める、凪の気配。

あの頃の狂騒や、狂騒に乗らず斜に構えた人たちが内心で抱えていた煮えたぎる想いを、時間という風にさらして冷まし、固着させた結晶……それが本作『Rain98』であるように、僕には思えました。

わずか30分足らずの試遊時間で、ここまで僕の心を捉えてしまった『Rain98』も体験できる、日本最大級のインディーゲームイベント「BitSummit the 13th」は、7月18日から7月20日までの3日間、京都市勧業館・みやこめっせにて開催中です。

会場へ足を運んだ際には、ぜひ『Rain98』を試遊して、“冷たい絶望”の妙味を味わってみてください!