徳川竹千代が時空を超えて戦国時代や平安時代、幕末へと赴き、闇落ちした弟の暴挙を食い止める。そんなぶっ飛んだストーリーが描かれるのが、2026年2月6日に発売予定のダーク戦国アクションRPG『仁王3』である。

そんな『仁王3』の舞台となる時代は過去のみならず、竹千代の時代からは未来にあたる「幕末」もある。

『燃えよ剣』や『JIN―仁―』、最近だと『青天を衝け』に『だんドーン』など数多くのエンタメ作品で題材とされ、なにより『仁王』シリーズの開発を担うTeam NINJAが手がけたオープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』の舞台ともなった、あの幕末だ。

その『仁王3』の幕末の時代を、今回のセールスポイントのひとつでもあるオープンフィールドの探索を通して2時間ほど体験できる機会に恵まれた。

筆者は『仁王』シリーズ未経験者なのだが、『Rise of the Ronin』に関しては本編クリアまでプレイ済みで、あの幕末が『仁王』ではどんな風に描かれているのだろうと、プレイ前から興味深々だった。

そしていざ、『仁王3』の幕末で舞台となる京の都へと足を踏み入れた結果、目前に広がったのは……死屍累々で、混沌のひと言すら生ぬるい、文字通りの地獄絵図。

都を歩けば鬼と新選組の隊士たち、屍、時々火矢と大砲の雨あられ。なんだか全身から電気を発しているヤバそうな鬼やら、上半身が鬼で下半身が馬というギリシャ神話の世界から飛び出してきたかのような怪物まで跋扈している。

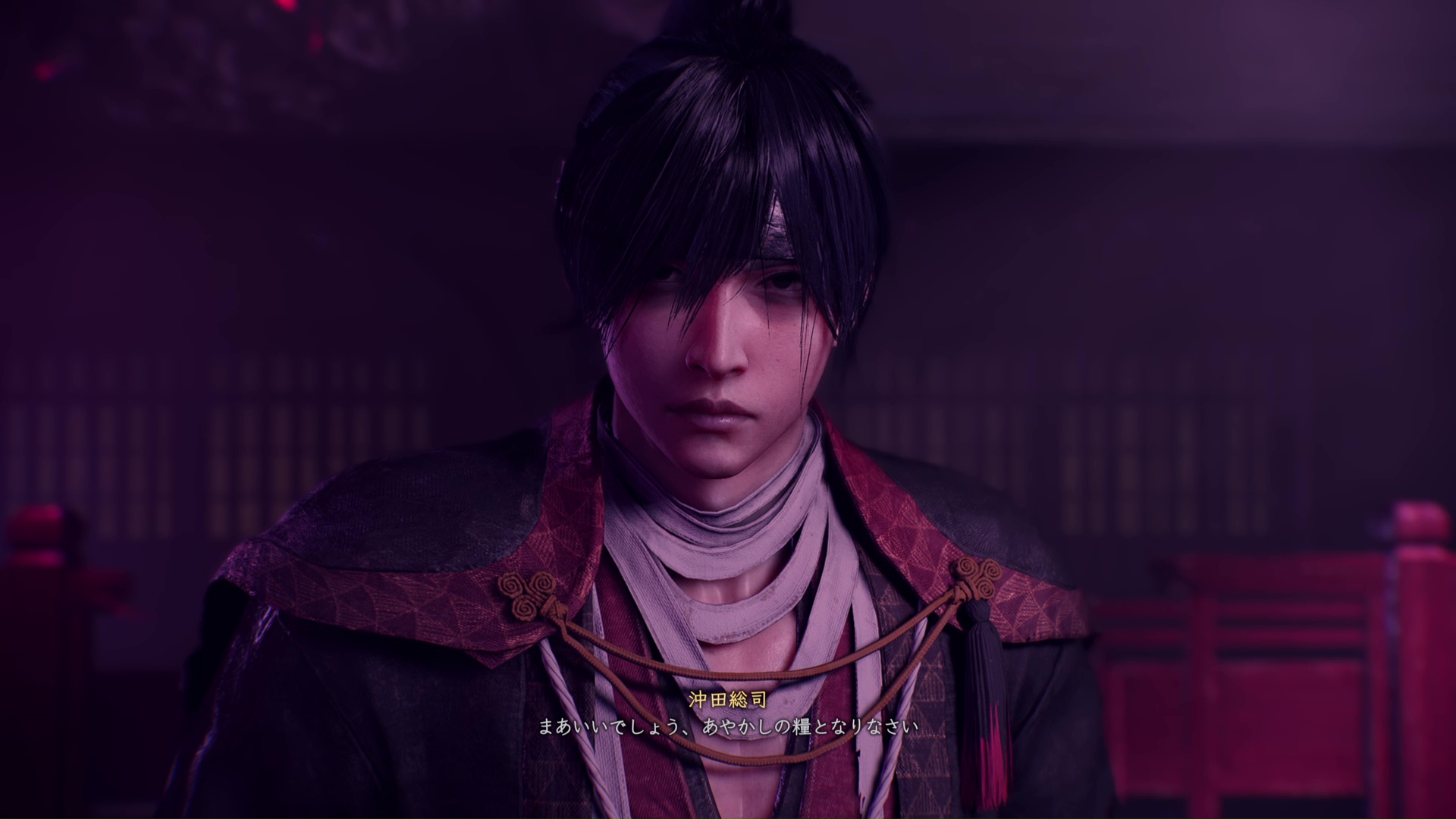

さらに新選組の沖田総司は妖怪を使役し、それに高杉晋作がスタイリッシュに迎え撃つと同時に、こちら側を「徳川勢に与する敵」とみなして襲い掛かる。そうこうしている間に、上様こと徳川慶喜は大群を率いて京の都へと侵攻中。坂本龍馬はとっくに暗殺済み。

まさに「地獄とか混沌どころの騒ぎじゃない!」。

そんな感想が終始、脳裏に飛び交うばかりだった模様をお伝えしよう。

これが地獄の幕末―京の都は妖怪と新選組の隊士たちに蹂躙され、地形は歪み、徳川慶喜も進軍中

改めて幕末について簡単におさらいしておくと、江戸幕府が実権を握っていた時代の末期だ。厳密には1853年の「黒船来航」から、1868年の「戊辰戦争」までの時代を指す。

前述したとおり、幕末を題材にした作品は多岐に渡り、それぞれが幕末の特定の部分にスポットをあてている。そんななかで本作『仁王3』が描いている幕末は、(文字通り)“地獄の幕末”だ。

本編の舞台となるのは京の都こと京都で、最初は「島原遊郭」からスタート。「島原遊郭」のマップはほぼ1本道の構成で、ルートに沿って進みながら最後に待ち構えるボスと対峙するという流れで進行した。

その「島原遊郭」のマップを一通り終えると、今回の『仁王3』のセールスポイントのひとつである広大な3Dマップ「オープンフィールド」が解禁され、都を自由に歩き回ることができた……のだが。

どこもかしこも禍々しい瘴気に満ちているのに加え、地形もあちこち隆起していてデコボコ。一部は地割れによって巨大な穴や谷も出来上がってしまっている。当然、そこから足を踏み外したりすれば転落死確定。

そもそも、こうして探索している京都は、“あやかし(妖怪)”の軍勢に襲撃されたという設定だ。都の人々も多くは屍と化しているため、基本、生きている人間は敵。こちらの姿を視認すれば、容赦なく斬りかかってくるほか、遠方に居る者であっても矢や大砲を躊躇なく撃ってくる。

人間のみならず、鬼を始めとする妖怪たちにも気を配らなければならない。全身から電気を発している見た目からしてヤバそうな強敵やら、ギリシャ神話の世界から飛び出してきたかのような上半身が鬼で下半身が馬の怪物まで徘徊している。

京都が襲撃される類の設定もまた、前述の幕末を題材にした作品同様、多くの作品で見られるものだが、さすが戦国ダークファンタジーを掲げる『仁王』シリーズ。あらゆる面でやりたい放題とも言える混沌ぶり、文字通りにして忠実すぎる”地獄”として描かれていた。

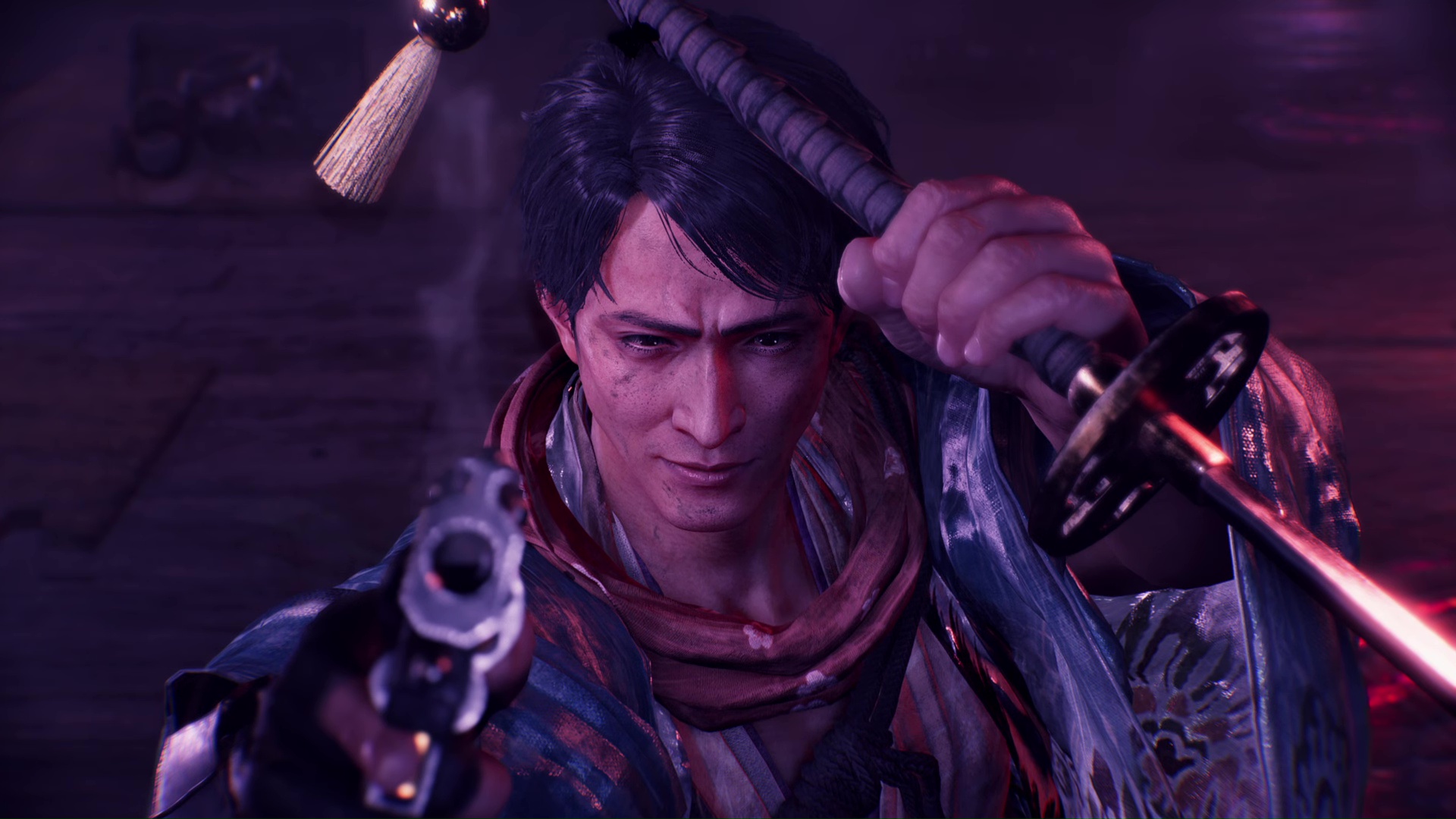

くわえて面白いのが、この時代の設定と偉人たちの描かれ方だ。「島原遊郭」のマップ終盤では、新選組の沖田総司と幕末志士の高杉晋作……幕末をテーマにした作品ではよくお目にかかる2名が熾烈な戦いを演じるムービーが挿入される……のだが。

妖怪を使役する沖田総司に対し、高杉晋作はどこかのスタイリッシュもしくはクライマックスな感じのガンアクションで華麗に対抗。それを経て沖田総司を退けたかと思ったら、なんとその場にやってきた主人公に高杉晋作が襲い掛かってきてボス戦開始。

その戦闘終了後にも、既に坂本龍馬が暗殺されていること、新選組の隊士たちが都の各地で暴れまわっていること、そこに徳川慶喜も大群を率いて侵攻中という情勢が明らかにされたりもする。

もはや地獄や混沌の言葉で端的に表していい程度ではないが、これが『仁王3』で描かれる幕末なのだ。『Rise of the Ronin』など、より史実に近い形での幕末を知る人間からすれば、「ドエラいことになりすぎだろ……」と言いたくなるし、「これ、最終的にどんな形に行きつくんだ……?」と猛烈に続きが気になってしまった。

なお、現時点で幕末関係者が数名あがっているが、このほかにも幕末の著名人が『仁王3』特有の形で登場するという。具体的に誰なのかはお聞きできなかったが、現時点で明かされている関係者の描かれ方が描かれ方だけに、いろんな意味で期待が高まるところだ(覚悟も必要かもしれない)。

地獄ゆえにどこもかしも危険ながら、ある程度、敵との戦闘は無視できるといった自由度も担保されたオープンフィールド

そんな地獄の幕末こと京の都は、自由に動き回りながら探索できる。

こういった広大なフィールドを探索できる要素が導入されているのが、今回の『仁王3』におけるセールスポイントのひとつというのは何度も言及した通りだ。実際にフィールドを歩いてみた実感はどうだったのかと言うと、シンプルに”危険がいっぱい”。

なにせ出会う人間の多くは屍か敵で、地形も地獄化の反動で隆起してデコボコなだけあって、時折、転落しないよう神経を配りつつ行動していくのだ。時には前述した全身から電気を発している鬼みたいなヤバい敵も待ち受けていたりするのでなおのことだ。

ただ、そのような敵との遭遇と戦闘が避けられない類の場面は一切なく、ある程度、プレイヤーの思い通りに行動可能な自由度が担保されている。

一撃の重い攻撃を仕掛けてくる鬼の敵が狭い通路を徘徊している場面を例に出すなら、その横をダッシュで素通りし、そのまま一定の距離を逃げ切れば簡単に振り切れる。周囲に段差などがあれば、それを使って後ろに降り立ち、気付いていないうちに退散するという選択肢を取ることも可能だ。

無論、あえて戦闘を仕掛けて倒すのもよし。仕掛け方にしても正面から挑む以外に、後ろを取って「暗殺」による大ダメージを与え、弱らせてから挑む方法も用意されている。

敵を倒すことによるメリットも大きい。これは『仁王』シリーズ全体の特徴でもあるが、敵の多くは倒すことで、さまざまな装備品やアイテムを落とす。装備品にはレアリティの概念があり、基本、高いレアリティの装備品ほど性能が高かったり、特殊なボーナス効果が付与されていたりする。

つまり、よりよい武器を探し、獲得したらその力を振るいながら難所の突破を図るみたいな選択肢も取れるのだ。こうした多様な攻略法が用意されているため、危険は多いが、積極的に行動したくなる面白さとそれを潜り抜ける快感が表現されている。

今回体験できたのは京の都だけなのだが、フィールドの規模も広すぎる訳でもなければ、狭すぎるわけでもない丁度良い規模に収まっている印象を抱いた。

また、本作にはファストトラベルポイントも存在している。戦闘敗北時のリトライポイントにして、戦闘を通して手に入れた「アムリタ」を消費することによる能力強化が図れる「社」がそれに該当する。

そのため、社をたくさん開放していけば行くほど、探索がスムーズにこなせるようになっていく。ファストトラベルの操作に関しても、全体マップ画面を開き、祠のアイコンを選んで決定するだけ。戦闘以外であれば好きなタイミングで実施可能だ。

全体マップ画面には次の目的地も表示されるのだが、ここへ向かうタイミングも基本的にプレイヤーの自由に決められる。いきなり直行してしまうのもいいし、ある程度、周辺を探索したり、武器の回収やレベルアップを十分図ってから向かう手段も取れる。

全身から雷を発する鬼に代表される中ボスのほか、複数の敵に占領された「敵拠点」、そして「地獄」といった特殊なエリアなども存在。それらを攻略して封印された社、閉ざされた扉を開放して探索範囲を広げるという、コンプリート欲を刺激する要素も揃っている。

ほかにエリアの開放によっては、そこに足を踏み入れた時に限りステータス強化のボーナスが得られるようになったり、弓矢などを射て呼び寄せることによってスキルの解禁に必要なポイントなどを獲得できる空飛ぶイタチ(のような妖怪)「千々古(ちぢこ)」を探すような要素の存在も確認できた。

いわゆるオープンワールドではないため、一定の制限は存在するのだが、それでも攻略自由度の高さや各所に設けられた要素などで探索する面白さ、個々を攻略する楽しさはバッチリ演出されていて、時間を忘れてハマってしまいそうな魅力を感じられた。

とりわけ、よりよい武器や防具を納得がいくまで探し出す遊びについては、過去の『仁王』シリーズで同種の要素にハマった人や、他作品の類似要素に魅了された人ならば深々とぶっ刺さりそうだ。

ちなみにオープンフィールドはオンラインによる協力プレイにも対応している。それも戦闘の場面限定ではなく、フィールド全体の探索も他のプレイヤーと一緒に楽しめるようになっているとのことだ。シングルプレイの時点でも色んな攻略法が試せるが、それが複数人プレイとなると、より大胆な展開が楽しめそうではある。