|

VR元年と呼ばれた2016年が過ぎ、VRは一般的にも普及した娯楽になりつつある……と言いたいところだが、なかなかそうは行かないようだ。VR体験へのハードルを下げてくれそうな存在であったはずのPS VRは発売以降、慢性的に品切れを起こし続けている。一般層への広い普及には、まだまだ時間が掛かりそうだ。

だが、そんな黎明期、過渡期的な現在にあって、既にVRメディアの金字塔と呼ぶべきゲームタイトルがある。

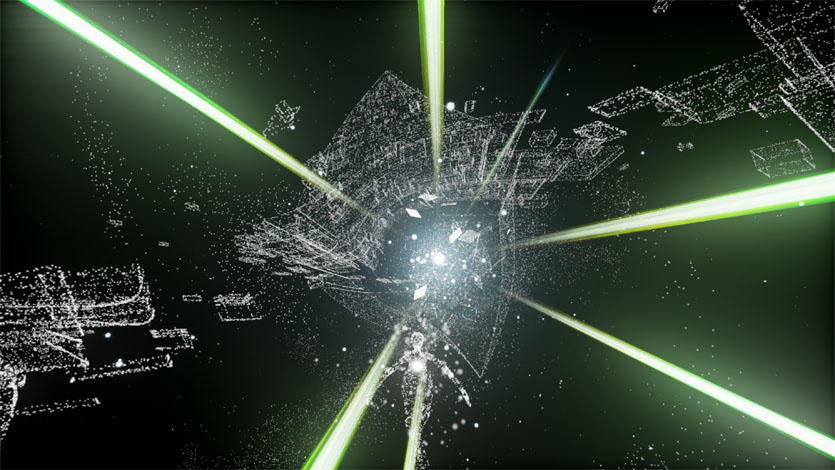

――それは『Rez Infinite』だ。

なぜ『Rez Infinite』はVRの金字塔とも呼ぶべき存在なのか。その答えは至ってシンプルだ。このタイトルは現状、VRメディアだからこそできる体験の本質を、もっとも端的な形で表現することに成功しているタイトルだからだ。

では、VRだからこそできる体験とは何なのだろうか?

『Rez Infinite』を体験してまず気付くのは、既存のフレームによって切り取られず、視野全体がゲーム空間になることで、情報の体感量がここまで変わるのかということだ。初めて体験した時にはまずは己の視野全体に降り注ぐ、美しくデザインされたアートワークのシャワーを浴びているだけで、ただただ圧倒されてしまう。

このような体験をさせる『Rez Infinite』について考えるということは、実はVRについて考えることと同義なのである。

空間の「形容詞」の表現

まずは、なんとなくわかっているようで、意外と語られてはいないVRの本質について考えてみよう。

結論から先に述べると、それはヘッドトラッキング機能を搭載して比較的安価に量産が可能になって以降のVRと、既存の平面モニターの大きな違い――すなわち「空間にまつわる形容詞」の表現にある。

実はVRとは、「大きさ」や「高さ」や「広さ」のような、「空間にまつわる形容詞」を「直感的」かつ「体感的」に表現することが可能になったメディアなのだ。この話を聞いて、「それは映画やテレビでは体験できなかったのか?」と思う人もいるかもしれない。

だが、実は意外なことに、そういう固定されたモニターやスクリーン上で映像を展開するメディアは「大きさ」や「広さ」のような感覚を「体感的に」表現することに、あまり向いていない。我々が普段、当たり前のものとして受け取っている、そんな感覚を表現することが、本当は映画やテレビは苦手なのだ。『CURE』や『クリーピー 偽りの隣人』を監督し、世界的に高い評価を集める映画監督・黒沢清【※】は、この点について非常に興味深いことを言っている。

(画像はAmazonより)

カメラで形容詞を撮るのは難しい。なんのことかと言うと、例えば海に行ったとする。広い海に感動したとする。それをビデオに撮ったとする。ところが家でビデオを再生すると、確かに海は映っているが「広い」はどこにも映っていない。だからいくら画面を見つめても、ひとつも感動しない。こういうことはしょっちゅうある。カメラは実は素っ気ない光学機械なのであって、私たちが目で見、体験する現実と、光学的現実とは随分違っている。で、映画作りはこれとの戦いになる。

黒沢清著『映画はおそろしい』より

これに似たような経験は、誰にでもあるのではないだろうか。

例えば、旅行して名所と呼ばれる場所の綺麗な景色に感動して、その景色を写真に収めて後で確認してみたら、その場所では確かに感じ取れていた筈の感動が欠落している。そんな画像を見て、不思議に思ったことは誰しもあると思う。

そうなるのは、カメラが一定のフレームに沿って、その場面を切り取ることしかできないからである。

例えば、テレビに出てくる女性芸能人を目の前で観た人がしばしば「顔が小さい」という感想を漏らすのも、そこから来るものだ。これは平面モニターに束縛されるテレビというメディアが、我々が想定している以上に「大きさ」を正確に伝え損ねている事実を示している。切り取られた映像や、静止した画像は、我々が自然に感じ取っている「空間の形容詞」的な感覚を、想像以上に削ぎ落としてしまうものなのだ。

逆に言えば、だからこそ映像表現のメディアや技法は、「大きさ」や「広さ」を表現するための手法を探求してきた。

(Photo by Getty Images)

例えば、メディアとしての解決策は画面自体を大きくすることだ。これは映画館の大きなモニターで見る映画と自宅のテレビやPC画面、スマホの画面から受ける印象の違いなどを想定してもらえばわかりやすいだろう。

あるいは、演出のテクニックによる解決策もある。それは、画面の内部に相対関係を作って大きさを「演出」すればいい。巨大なオブジェクトとセットを用いて、普段から身近にある大きさを想定しやすいアイテムや人間を同じフレーム上に配置して、その差分によって自然に「大きさ」を実感させるという「演出」は、優れた特撮映画などでしばしば確認することが出来る。

この二つの手法は黒沢清が言うように、ただ映すだけでは「大きさ」や「広さ」を全く映し出してはくれない従来のモニターやスクリーン上で展開される映像メディアで、しばしば「大きさ」を表現するために使われるものである【※】。

※

では、ゲームはどうか。多くのゲームではプレイヤーが操作するプレイヤーキャラクターが登場することで、それが基点となり対象との相対関係が作りやすくなる。「モンスターハンター」に登場するモンスターが「大きい」と感じるのは、プレイヤーキャラクターが標準的な人間のサイズをしていることで対象との相対を捉えることが出来るからだし、「ゼルダの伝説」のフィールドを広く感じるのは、やはり自分のキャラクターを自分で操作して一歩一歩地面を踏みしめて移動しているからだろう。映画や写真などに比べて、ゲームは「大きさ」や「広さ」が表現しやすいメディアだと言える。(by hamatsu)

そして、こういう話からは逆説的に、なぜVR体験から「今まで味わったことのない新鮮な感動」を我々が受けるのかも見えてくる。実はVRでは、通常の映画表現では削ぎ落とされてしまう「空間の形容詞」を損なうことなく表現できるのだ。なぜなら、VRは大きいものに対して見上げたり、小さいものに対して目線を下げたりという、上下左右に視野自体を操作することが可能なメディアだからである。

この事実は、あまり意識されない。だが、VRの登場とは――黒沢清が指摘するところの「形容詞」を作り手の意図に沿って自在にコントロール出来るメディアの誕生を意味しているのである。

『Rez Infinite』とはどのようなゲームか?

前置きが長くなったが、ここまで説明してしまえば話が早い。改めて問おう。『Rez Infinite』とはどのようなゲームか?

――それは直感的かつ体感的に「広さ」を感じるゲームであり、「高さ」を感じるゲームであり、「大きさ」を感じることが出来るゲームだ。つまりはVRによって出来る可能性を余すところなく発揮したゲームということに他ならない。

(画像はPlayStationの公式サイトより)

特にプレイヤーが自由に移動することができる、「Area X」は素晴らしい。VR空間でプレイヤーに移動の自由が委ねられているということは、先に述べた「広さ」や「大きさ」といった空間の「形容詞」的な感覚を、プレイヤーが任意にコントロールできることを意味する。

しかも、最小のエイミングで対象に干渉できるホーミングレーザーの存在がまたよい。遠距離からでも近距離からでも容易にアクセス可能なこともまたこのゲームの多彩な空間体験に幅を持たせることに成功している。

(画像はPlayStationの公式サイトより)

なぜこのゲームが「言葉にならない」ほどの感動をプレイヤーに与えるのか。それは、まさに「言葉になる以前」に我々が自然に感じ取っていた感覚を刺激するからである。本来であれば、たった10cm程度の大きさの違いや視点の変化だけでも鋭敏に感じ取れる「空間の形容詞」的な感覚を、可能な限り最大化しユーザーに体感させる作品、そんな表現はかつてあっただろうか?

まさに、現時点において最もVRの特性を活かしきったタイトルが、『Rez Infinite』であると言えるだろう。

「最適な」VRタイトルとしての『Rez Infinite』

しかし、このタイトルが本当に優れているのは、VRの特性を活かしきっただけに留まらず、現状のVRの抱える問題点、限界点まで見据えてゲーム作りを行い解答を提示しているところである。

その解答とは、VRというメディアにおいても「三人称視点」を採用するということだ。

本作で水口氏【※】は、主観視点が最適なように考えられがちなVRにおいても、あえて三人称視点を採用している。

それはおそらく、VRというメディアが確かに視界に関してこそ、かつて無いレベルでゲーム空間と一体化させているとはいえ、人間の身体を丸ごと仮想空間に移入出来ているかと言えば、やはりそこまでには至っていないからだ(ただし、これはHTC Viveであれば空間を歩き回れたりするので、機種によって差がある部分でもある)。

※水口氏

水口哲也。1965年生まれのゲームクリエイター。音楽や映像を共感覚的に融合させる作風を持ち味としている。代表作に『セガラリー』『スペースチャンネル5』『Rez』『ルミネス』『Child of eden』など。2016年にPS VR向けソフト『Rez Infinite』をリリースした。以下のインタビューでは、水口氏自らが、ここで取り挙げられている「三人称視点」を採用するに至った経緯について語っている。

水口哲也のハチャメチャ人生が『Rez』で人類を進化(?)させるまで。「制約が創造を生む」なんて、もう言い訳しない【ゲームの企画書:水口哲也氏】

注意しておきたいのは、主観視点が根本的にゲームに不向きである……と言いたいわけではないということだ。

それこそ、主観視点で射撃を行うFPS【※】というゲームジャンルは、今更述べるまでもなくプレイヤーの視線と射線を一体化させる、非常に完成度の高い洗練されたゲームシステムを有している。世界的に人気の高いヒットタイトルも多く輩出されてきた、最も人気の高いゲームジャンルの一つでもある。

しかし、それでもなおFPSを始めとする主観視点プレイのジャンルにおいて、プレイヤーの身体感覚の希薄さという欠点が孕まれてきたのも間違いない。

※FPS

First Person Shooterの略。プレイヤーもしくは主人公の一人称視点でゲーム内の世界を任意で移動する3Dのアクションシューティングゲーム。

実は、この問いは「ゲームキャラクターはなぜ存在するのか」にまつわるものだ。例えば、マリオをプレイするとき、「ピーチ姫を助ける」という彼の内面的な感情に真剣に思い入れをする人はあまりいない。だが、ジャンプするマリオの身体に生々しい重みを感じた人は多いだろう。そう、三人称視点で自分の身体を客観的に把握して操作することは、自分の身体をゲーム中の身体に移入する行為なのだ。我々はゲームキャラクターに感情を移入する以上に、自らの身体を移入している。ゲームキャラクターとは我々の身体の延長であり、よりしろなのである。

その意味で現状のVRの革新性は、あくまでも主に「視線」にまつわる革新性にすぎない。

機種によるとはいえ、身体を丸ごとゲーム空間に移入させるような革新性にまでは、まだまだ至ってはいない。この事実は、主観視点のゲームの孕む「身体感覚の希薄さ」という欠点が、VRが登場して以降も当分は続くということを意味している。それと同時に、三人称視点のゲームデザインがVRにおいても有効なことを示唆している。

『Rez Infinite』が素晴らしいのは、VRならではの可能性を追求しながらも、三人称視点を採用することで、既存の三人称視点のゲームだからこそ可能な擬似的な身体感覚をも内包し、活かしていることにある。

『Rez Infinite』はVRの早すぎた傑作

『Rez Infinite』というゲームは、新しい技術から生まれる新しい面白さは的確かつ貪欲に吸収しつつ、その新しい可能性の限界点も冷静に見極めた上で、ゲーム全体をデザインしたものだ。この新しさに振り回されない抑制の効いた、批評性のあるクレバーなスタンスこそがこのゲームの完成度を抜きん出たものにしている。

今後、身体感覚を丸ごとゲーム空間に移入できるようになった時、客観的に認識出来る疑似身体=ゲームキャラクターが不必要な存在になるかと言えばそれはまだわからない。しかし、現状においてはVRというメディアで、「ゲームキャラクターという身体」を移入する器を入れた『Rez Infinite』が一つの最適解を提示したことは間違いないだろう。

『スーパーマリオ64』が登場し、ゲームに本格的な3Dの時代が登場したとき、我々ゲームユーザーは目の前に広がる3D空間に圧倒されて魅了されながらも、カメラ操作の煩わしさなど、3Dゲームが必然的に孕む幾つもの問題点にも直面させられることになった。

3Dとは、ゲームにとって必ずしも面白さだけを与えてくれるものではなく、取り扱いに相当な注意を払わねばゲームをどうしようもなく冗長でつまらないものにしかねない厄介な存在だった。『スーパーマリオ64』とは、そのような3Dの素晴らしさと厄介さの両面を伝える傑作でありつつ、同時に問題作であった。

それ対して、『Rez Infinite』は、VRでまだ大抵の人間が認識すらしていないであろう問題点をいち早く見定めて、解決策すら提示している傑作中の傑作である。VRがまだ多くの人にとって、ただ経験しさえすれば驚くべき体験をすることが出来る時期なのに……である。

『Rez Infinite』とは、そのようなまだ始まったばかりのVRというジャンル全体を豊かにする存在であり、あまりに先進的な指標でもあると思う。もし体験出来る機会があるならば是非してもらいたい。

文/hamatsu