「鉄の掟を破ってしまった」

石原氏:

ちなみに私が開発スタート時にいちばん迷っていたのは、ゲームフリークのメンバーを開発に入れるべきか……でした。とくに、増田君をどうするかについて悩んでいたんです。

というのもじつは、『ポケモン』のプロデューサーとして二十数年、心に決めていたことがあるんです。

それは──「ゲームフリークには、『ポケットモンスター』本篇シリーズ以外の『ポケモン』の話は持っていかない」ということです。

|

いちばん大事なのは、やっぱり本篇です。それを疎かにしてはいけないので、派生物のゲーム開発には本篇開発者であるゲームフリークは一切関わらせたくなかった。とくに増田君は、ゲーム本篇の中核的存在でしたからね。

だけど『ポケモン GO』では、初めてその掟を破ってしまった。いや、むしろ「こういうのを作りたいんだけど」と口説いて、ゲームフリーク増田君にも開発に関わってもらったんです。

──プロデューサーとしての二十数年来の「掟」を破ってまで、石原さんが増田さんを開発に引き入れた理由は……なんだったのですか?

石原氏:

『ポケモン GO』が──ものすごくオリジンに近いものだったからです。

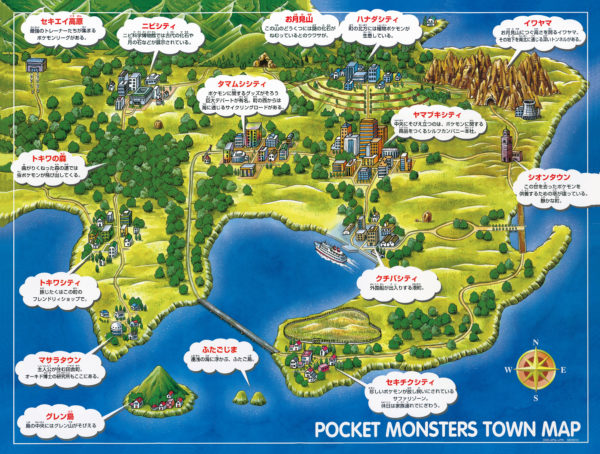

最初の『ポケモン』を思い浮かべてみてください。マサラタウンから旅に出て、「カントー」をぐるっと一周して房総半島あたりにグレン島がある。

まさに、「現実世界のマップにファンタジーのレイヤーを重ねる」ことで、イメージが繋がっていく感じがあるでしょう。その感覚は、ジョウト地方になってもホウエン地方になっても引き継がれ拡大していきます。

そして『ポケモン GO』は、まさにそのコンセプトにおいて、現実世界に新しいレイヤーを生み出している。そうであるからには、ゲームフリークの中核的な存在に入ってもらわないといけない。

増田氏:

実際、『ポケモン』ってファンタジーではありながらも、「そのへんにいるもの」という感じを大事にして、生み出されてきたんです。

例えばコイルはネジがモチーフで、ポッポだったら鳩で……というように、とにかくどこかで見たことのある現実とリンクさせています。

コイル(左)とポッポ(右)

(画像はポケモンずかん|ポケモンだいすきクラブより)

だから、気持ち悪い宇宙人みたいなキャラクターはほぼほぼ出てこないでしょう。「伝説のポケモン」という言いかたが解りやすくて、あれは「普段見ないもの」だから伝説なわけですよ。

そう考えたときに、そこらへんの草原や森にいそうな感じと、『ポケモン GO』のARとしての機能は、ばっちり相性がいいというのがあるんですね。

川島氏:

そもそも、ゲームボーイどうしを繋いで「交換する」という行為そのものがAR的ですよ。だからこそ、ポケモンが行き交っていることが想像できてしまう。

『ポケモン』のカードゲームも、そもそもすごくAR的ですしね。カードを出すと、バトル場でポケモンが戦っている姿が想像できるわけでしょう。

そのようにして、20年間ずっと育てられてきたイメージが、『ポケモン GO』に結実したのだと思っています。

『ポケモン』初代を生み出した職人芸

──いまのお話は、凄くポケモンというゲームの本質に迫っている気がするんです。

そこでちょっと伺ってみたいのは、『赤・緑』を作ったときに、あの当時のコンピュータ環境の中で、どうしてあんなゲームが生まれたのかということなんです。

ARがある現在なら、むしろその発想は大して難しくない気がしますが、当時としては異様な発想ですよね。

(画像はポケットモンスター 赤・緑 | ポケットモンスターオフィシャルサイトより)

増田氏:

「ポケモンどうしを交換してもらいたい」……というのが、まずはベースにあります。子どもたちのあいだでどのようにポケモンは等価交換されて、そのためにはどう魅力的にしていけばよく、どう価値を高めていけばよいか……。

たとえば、ポッポのままでは交換価値は弱いけど、進化して自分だけのニックネームのついたピジョンになれば価値が変わりますよね。

これはポケモンの数を増やしたり、さまざまなパラメータを作ったほうがいいんじゃないかなど、そういうことを考えた結果のものです。

そんなことを考えながら、アクションゲームばかり作っていた会社が初めてのRPGを作っていたら、しまいには6年経ってしまって、そのころにはゲームボーイの人気はピークを超えて下火になってしまうし……で、だいぶ発売時には不安でしたが(笑)。

川島氏:

僕は『ポケモン』が出たころは、ゲームはもっとも小さいデータで多くの人々に届けられるメディアだったんだと思っていました。

じつは『赤・緑』って、一本当たりのデータ容量は512キロバイトなんですよ。

──その容量には、ちょっとビックリしますね(笑)。

川島氏:

512キロバイトをいまで言うと、ちょっとした写真も撮れないようなサイズですから。

ちなみに、僕は趣味でファミコンの今まで発売された全ソフトののデータ容量を足す計算をしてみたことがあるのですが(笑)、たぶん1250タイトルくらいで256メガバイトに収まってしまうくらいです。

僕はたぶんそのうちの15メガバイトくらいしか遊んでいないけど、そこには自分の体験や思い出が凄まじく詰め込まれているんです。

(画像はWikipediaより)

そして、あの2次元の小さな容量の中に詰め込まれた体験や物語を、プレイヤーが自分の頭の中で3次元に現実化していく中でリアリティが生まれていったと思うんです。自分で展開していくからこそ、そこにある光景を信じられたというか。

増田氏:

実際、容量は大変でしたね。開発の最後は、コップで言うと、もう水がパンパンになってるうえで、「どうしようか」みたいな話をしている状況ですよ(苦笑)。

しまいには『赤・緑』ではデバッグするとき、速度を犠牲にして命令を1バイト減らして、その1バイトをいっぱい集めてバグを直すみたいなことをやっていましたから。

ちなみに僕はプログラマーだったので、『ポケモン』自体のプログラムも書いてたんです。

サウンドの部分ももちろん自分で全部書いていて、普通に音を出さずに波形を崩して鳴き声を作ったり、特殊なことはいろいろとしていましたね。

(画像はめざせ!なきごえマスター!なきごえ151|ポケモンだいすきクラブより)

それにプログラム的には 単純なアセンブリ言語【※】だったんですよ。さまざまな制約があるので、シンプルにしないと上手くいかない。

たとえば、ニックネームやポケモンの名前が5文字だったりするのはそのせいですね。いまにして思えば、その制約が非常に解りやすいものを作れた理由でもあるのかな、とも思いますが。

※アセンブリ言語

プログラミング言語のひとつ。機械語(0と1のみで構成されている)の命令をアルファベット数文字に置き換え、少し人間にも読みやすくしたもの。現在一般的に使われているCやPythonなどのプログラミング言語よりも機械語に近いため、読み書きは比較的困難。

石原氏:

ミュウの話が有名だけど、『赤・緑』は、容量とスケジュールがみんなパツパツの中でどれだけ工夫できるかが集積されて生まれた作品だと思います。

でも、僕は「通信をいかにコンパクトにするか」というナイアンティックさんの技術的な取り組みは、当時の「何バイト、何ビット空いた」を競い合うような工夫と似ている気がしましたよ。

川島氏:

ええ。スマートフォンには通信量という制限があるじゃないですか。それを小さくするために、僕らは往時のような工夫をしていて、そこからイノベーションがまた起こっているんですね。すごく面白い現象だと思っています。

|

ジョンが「クリエイティブであるためにはどうすればいいのか?」という質問に答えた言葉があって、それは「不自由な制限があること」だったんです。

たとえば人数が足りないとか容量が足りないとか……何かが足りないという状況の中で、初めて人は知恵を絞る。そのときに、クリエイティビティやイノベーションが生まれたりするんだと。

まさに、そういうことが『ポケモン』のときも、起こったのではないでしょうか。

メディアアートとゲーム産業

──石原さんは以前に取材をさせていただいた際、「メディアアートをやっていたとき、ゲームの人たちの優れた表現技術に驚いた」という話をされていましたよね。

石原氏:

ええ。当時私がいたメディアアートの世界では、メインフレームの大型コンピュータを使って、1枚のCG画像を作るのにひと晩かかるような制作の仕方でした。技術的には凄いことをしているのですが、インタラクティブ性が全然なかったんです。

川上氏:

本当にCGが商用に利用され始めた初期の頃ですね。石原さんもなんだかんだいって,時代の最先端でものづくりをされてきていますね。

石原氏:

ところが,ある時期から田尻さんや岩田さんのような若者たちがどんどん登場してきたんです。彼らは,私たちには,想像もつかないようなことを成し遂げてしまうデザイナーであり,エンジニアでした。

だって,CGアーティストが1枚の絵を動かすのに24時間かけているときに,彼らは毎フレーム動くキャラクターを100個とか出してくるんですから。しかも,こっちは当時最先端のスーパーハイスペックマシンなのに,彼らは店頭で普通に買える普及機しか使っていない。その環境でインタラクティブに画面を動かしてくるわけです。

川上氏:

つまり,ゲームクリエイターたちのほうが優れたコンピュータの使い方をしていると見ていたということですか?

石原氏:

そりゃもう。しかも,それがものすごい速度で進化して,やがて「ゼビウス」のようなゲームが現われ,今度はそれがファミコンに移植されて家庭に入っていく。これって,CGに関わっている側からしたら劇的なまでにショッキングなことでした。当時は「一体,俺たちのやってることはなんだったんだ……」と悩んだものです。

ビジュアルの面でもそうでしたね。こっちがCGで油絵みたいな表現の顔を一生懸命にコンピュータで作ろうとしているのに,ラインプリンタでガーッとあのマリオの顔がプリントアウトされるのを見たら,「なーんだ,こっちの方が面白いじゃん!」ってなるでしょう。

(引用は4Gamer【岩田 聡氏 追悼企画】岩田さんは最後の最後まで“問題解決”に取り組んだエンジニアだった。「ゲーマーはもっと経営者を目指すべき!」特別編より)

ところがコンピュータゲームの世界を見てみれば、市販の、いやときには市販以下のパソコンの上で1/60秒だとか1/30秒でフレームが動いてインタラクションができる工夫を、とても深く追求していたんです。もうまったくベースが違う。

そして自分は、やっぱりそういうインタラクティビティのほうに、より刺激と可能性を感じましたし、圧倒的に取り組むべき面白さを持っていると感じました。

川島氏:

当時のゲームには「もっとも小さい容量でありながら、もっとも印象深い」という、もの凄いダイナミズムがあったんです。もうほかの表現の世界と比較しても、まったく異質の存在でした。メディアアートとしても、たいへんに意味のあるものだったと思います。

──電ファミで取材をしていると、日本の黎明期ゲーム産業に飛び込んできた人々に、どうもメディアアート出身者の文脈が見えてくるんです。たとえば、武邑ゼミ【※1】出身の水口哲也さん、あるいは『ウゴウゴルーガ』【※2】の森川幸人さん……などですね。

中でも石原さんは、浅田彰さんの番組を手がけられたりして、メディアアート史の書籍に名前が登場するような方です。そんな人物が、ゲームとメディアアートの差をどう捉えてきたのか、とても興味があります。

水口哲也のハチャメチャ人生が『Rez』で人類を進化(?)させるまで。「制約が創造を生む」なんて、もう言い訳しない【ゲームの企画書:水口哲也氏】

※1 武邑光裕

1954年生まれ、在ベルリンのメディア美学者。日本大学芸術学部講師、京都造形芸術大学助教授、東京大学大学院助教授、札幌市立大学で教授職を歴任。インターネットの黎明期から、現代のソーシャルメディア、VR、AIにいたるまで、デジタル社会環境を研究する人物。2013年からは武邑塾を主宰。

※2 ウゴウゴルーガ

1992~1994年にかけてフジテレビ系列で放映された、子ども向けバラエティ番組。当時はまだめずらしかったCGで構成されたキャラクターたちが、ナビゲーターの子どもたちとやりとりをして進行。テンポの速さや、内容のシュールさなどで注目を集めた。番組で使われたCGはAmigaで制作されたというエピソードが有名。

石原氏:

まずメディアアートには、その作品が表現する空間に行って、その作品の周辺で味わえる未知の体験があります。表現者としても、最先端の技術を用いて未来を示したり、次の表現のヒントを示したりするような部分に価値を覚える人たちです。使えるテクノロジーは千差万別です。

それに比較すると、やはりゲーム業界は自由ではないですね。どんなに先端的な取り組みをしたくても、誰もが持っている、たとえばNintendo Switchのようなデバイスで、それが可能なのか……という問題に直面してしまう。大きな足枷があるんです。

ただ、メディアアートは使える技術の幅は非常に広いのに、それに接して評価する、あるいは味わう人々は非常に間口が狭くて、商業的には弱いんです。

|

それに対してゲームの世界はハードの制約が大きい代わりに、メディアアートの1万倍だとかの人数が接していく。そこでリアルタイムに起きる集合的な繋がりや、そこから生まれる知性のようなもので、新しい世界が誕生する可能性に満ちています。

──まさに『ポケモン』のお話ですよね。では、そういう文脈から『ポケモン』という作品を見ると、どのように見えるのでしょう。

石原氏:

まず言えるのは、『ポケモン』だって、いろいろな背景を背負って生まれたものだということです。

たとえば『ドラゴンクエスト』や『MOTHER』、あるいは(『ウルトラセブン』の)カプセル怪獣の影響もある。

そういういろいろなものの影響の中で、現実世界がモデルとなった仮想の場所を物語の舞台としながら、ポケモンを持ち歩ける設定が生み出されて、自分の知っている空間を旅している感覚を子どもたちが味わえるようになったんです。

『ポケモン GO』のジムとバトル

(画像はPokémon GO、いよいよ日本で配信開始! – Pokémon GOより)

ただ、それとは別にタイミングの問題がありますね。

──タイミング、ですか。

石原氏:

ええ。自分たちが想像していた内容に、技術が追いつくタイミング、技術が普及するタイミングというものがあるんです。

|

『ポケモン』の場合は、ゲームボーイというみんなが持っているデバイスの中で、これまで体験できなかったものが実現できるようになったタイミングです。

実際には信号のオンオフをやってるだけで、じつは通信といえるようなプロトコルもなかったのですが、そんな環境での通信の実験が新しい体験をひらく鍵になったのだと思います。

──その当時できる技術のギリギリで、演出してみせたところはありますよね。

石原氏:

おそらく「プレイヤーにとって身近な空間」を旅していくような遊び、という発想がまず生まれ、そこに必要な技術的な部分がまとまっていって、やっとそのすべての要素が集結したのが『赤・緑』誕生の96年ごろだったのだと思います。

『ポケモン GO』もそうです。3年前だったら、バッテリーもGPSの精度もまだ足りなくて、成立しなかった遊びだと思います。だけれども、技術が熟したタイミングで運良く実現させられた。そこが大きかったのだと思います。

川島氏:

「運が良かった」という言いかたは、たぶん謙遜ですよね(笑)。

『ポケモン GO』は、おじいちゃんやおばあちゃんが孫と一緒に遊びたくて始める事例が結構あるのですが、こういう方々がスマホを持ったのは、じつはこの1~2年程度のことです。

僕は石原さんとジョンの両方を近くで見ながら、ふたりがいつも未来を見据えながらも、つねに「現実的に、どこで人々に届けられるのか」を意識していることに感銘を受けています。『Ingress』にしても、GPSの精度がスマホでもゲームを遊べる程度になったところで、ちょうど登場したでしょう。

結局10年や20年先を見るだけでは、皆がそれを味わえるところにはたどり着けないんです。かといって1年先しか見ていなければ、出した瞬間に時代遅れになってしまう。そのときに、石原さんやジョンは、「ちょうどいい時期」を見極めて、少しのストレッチでゴールにたどり着けるようにしていくんです。

メディアアートとしての「Pokémon GO Plus」

川島氏:

そういう意味で印象的だったのが、「Pokémon GO Plus」です。あのデバイスって、じつは石原さんが働きかけて任天堂さんとプロトタイプを作られたんです。

──ええっ、そうだったんですか!?

川島氏:

発想が非常に「メディアアート」的なデバイスですよね。

|

しかも、石原さんは実際にどう展開されていくのかまで含めて、お話を持ってこられました。

Bluetoothのウェアラブルデバイスが違和感なく受け入れられるタイミングを見極めて、そういうものを持ち込んできたことに、ジョンも驚いていました。石原さんと非常に通じ合った感覚があった瞬間でした。

石原氏:

ARというのは「視覚」の問題として語られがちですが、本当はいろいろなテクノロジーで現実と仮想を繋ぎ、その時々の体験を拡張していくものなんですよ。ですから、そのときに拡張する感覚は、じつは「聴覚」でも「触覚」でもかまわないわけです。

(画像はPokémon GO Plus|『Pokémon GO』公式サイトより)

こういう風に手のひらに持って触覚を感じながらボタンを押すのは、本来なら「パームトップ」と呼ぶべきなんです。パームトップは、まあ、古いコンピュータ用語なんですが(笑)。

任天堂さんとは、古くは『まわるメイド イン ワリオ』というゲーム、さらに遡ればゲームボーイカラーの『ポケモンピンボール』で、振動素子にソフトウェアのプログラムをかみ合わせた「触覚体験」を用いたゲームを試してきたんですよ。

『ポケモンピンボール』ゲーム画面

(画像は『ポケモンピンボール』公式サイトより)

──こういうお話を伺うと、いまではポケモンの「ビジネスの人」と思われがちな石原さんが、やはり根っこではメディアアートに出自を持っていらっしゃるのが、非常によくわかりますよね。

その嗅覚や柔軟なセンスが、『ポケモン』の優れた二次展開に活かされてきたというのは、非常に納得感があるというか……。

石原氏:

じつは任天堂さんとの長い付き合いの中で、いつもそういうチームが存在していて、ずっと「次は、こういうものを作りたいよね」と話し合いながら、進めてきたんです。

──あと、もうひとついまのお話で面白いのが、石原さんのARにまつわる見解ですよね。もちろんGoogleはコンピュータ産業の雄ですし、石原さんはコンピュータ産業の黎明期から活躍する中でゲーム業界に来た人でもある。

ARそのものは情報科学では昔からあった話で、先ほどのような、“上っ面ではない見識”のもとで『ポケモン GO』は運営されているのだなと思いました。

川島氏:

私たちナイアンティックも、現実世界にスマホをかざすことそれ自体が「AR」だとは捉えていません。

そういえば、開発途中でポケモンが画面上に現れるとき、「みんなで同じポケモンを見る」のか「それぞれの視点で違うものを見るのか」が、議論になったことがあるんです。これは非常に大きな分岐点だったと思うのですが、最終的には前者を採用したんですね。

結果的に、これはすごく『ポケモン GO』というゲームを特別なものにしたと思います。

同じポケモンがそこにいるのだと全員が感じ取る。そこにピカチュウがいるのだと信じて、みんなでスマホをかざして、捕まえようとする。そのとき、いままで何もなかったはずの場所に、テクノロジーの力で何かが生まれるんです。

──拡張現実は、ビジュアルとして単に重ねるだけではダメで、本質的にはみんなで「重なったものの実在を信じる」という地点にまで行かないと、本当の意味での「拡張現実」にはならないという話なんでしょうね。

川島氏:

世界中のプレイヤーの、それも何千万人という人が信じることで、本当にそこに存在が現れるという体験はこれまでにないものです。「皆が信じることで生じる現実」という部分が拡張しているんですね。

|

ひとりで「テーブルの上に何かがあるぞ」と見ていても、あんまり楽しくないですよね。少なくとも、社会現象を起こすほどの話にはならない。そもそもお金や株式のような社会システムだって、それをみんなが信じることで成立するわけですよ。

同様に『ポケモン GO』はポケモンが現実にいると皆で信じることで成立しているし、それを技術でドリブンしたのが画期的なのだと思います。

──そのあたりは、『ポケモン』とARとの相性の良さもありそうですね。

川島氏:

ええ、『Ingress』のXM(世界に浮かぶHPのような粒子)やポータルにもその要素はあるのですが、やはり『ポケモン』は世界中の人が信じられる力を持つ世界観ですよね。

そもそも「ニョロモ」というポケモンが「おたまじゃくし」を観察して生まれたという話を、田尻智さんの本で読んだことがあるんです。

もともとはそういう自然への畏敬から生まれてきたような要素が『ポケモン』の中にはあって、いま再び現実世界の中に帰って行ったような感覚があるんです。みんなが信じることで、オリジンの形に生命が吹き込まれたような感じです。

(画像は小学館より)

こういう鍵になる判断を、増田さんも石原さんもしていく中で、さまざまな点が繋がっていったような気がしています。

『ポケモン GO』のゲームデザイン

──さて、そんな風にお話が盛り上がっている最中にそろそろ時間が来てしまったのですが、じつは今日はあまり『ポケモン GO』のゲームデザインに議論が踏み込めていなくて……。

増田氏:

『ポケモン GO』に関して言うと、あえてポケモン一匹一匹を大事に育てるようにはしなかったんです。

──それは興味深いですね。なぜでしょうか?

増田氏:

だって育てるなら、家でじっくりやりたくないですか?

外を出て歩けば歩くほど育ってもいいけど、なんか「え~っ」てなりませんか?(笑)。

──ちょっとわかります(笑)。

増田氏:

やはり外に出るというアクションに合っているのは、「捕まえる」という行為だと思うんです。だから、なるべく捕まえて集めていく遊びをしていきたいと思いました。

(画像はPokémon GO、いよいよ日本で配信開始! – Pokémon GOより)

そこは「いろいろなものを見て、体験をして、いろいろな人と出会って欲しい」というナイアンティックさんの思いもあったんですよ。

実際、僕も『Ingress』では自分の知らない場所を見て回って、いろいろな発見をしました。ゲームフリーク社の周辺でも、ごちゃごちゃになるほど遊んだし、ポータルの申請もしたし、やはり見て回る面白さが根幹にあるんですね。

川島氏:

ナイアンティックでは、「人間をひとりでも多く外に出して、もっと歩いてもらって、交流をしてほしい」という考えかたがあるんですよ。そこは『ポケモン』が目指していた場所に合っていたと思います。

ゲームボーイでケーブルを繋いで交換するのも、友だちのいる場所に行かなければいけませんよね。

子どもどうしがゲームの中に籠もるんじゃなく、「自分から動いてほかの子と交流する」ということを促していて、そこはAR的でもあるし、ナイアンティックの目指す場所と同じだと思うんです。

──どうやら両者は、出会うべくして出会ったんですね。

|

川島氏:

私がゲーム開発の部分で印象深かったのは、増田さんの“モンスターボールでポケモンを捕まえる部分”へのこだわりでした。

アメリカのエンジニアやデザイナーが「こんな感じでしょう」と出してきた挙動に対して、「違う、そうじゃないんだ」と徹底的に直していくんですよ。

増田氏:

ナイアンティックさんのところで、ずっと朝から晩までボールの調整をしていましたから。

ボールの跳ねる速度も、実際にボールを投げて雰囲気を確認して、「ボールの硬さはこんなイメージだろう」と決めたりして……。しまいには、一度プログラムをすべて書き直しましたからね(笑)。

川島氏:

増田さんは「実際の重力よりも約半分の数値になると、気持ちのいい跳ねかたをする」と言うんです。そういう細かい調整を徹底的にやってくださった結果が、あの挙動なんです。

以前「初めてスマホを買って、初めてゲームをやりました」というユーザーの人たちにヒアリングしたときに、「モンスターボールを投げてポケモンが捕まった瞬間の“やった!“が嬉しいんだ」というコメントをもらったんです。

まさに増田さんの徹底したこだわりがユーザーの広がりに繋がったのを感じます。

増田氏:

ただ、僕としてはこういうボールの跳ねかたの議論も含めて、『ポケモン』を解ってくれている人と一緒にものづくりができたのが、ありがたかったです。

実際、ナイアンティックさんの熱量が凄まじいんです。つねに良いものを作ろうとして、ジョンさんのビジョンを実現するためにどうすべきかを考えている。

だから、いつもみんな本気で関わってくれるし、細かい感覚もちゃんと伝えやすい。『ポケモン』が大好きなスタッフもいるので理解もあって、とてもやりやすかったです。

石原氏:

本当は、両者のものづくりの思想は、真逆なんですよ。ゲームフリークはパッケージで売っていて、完成したときがゴール。

でも、ナイアンティックは完成したときがスタートで「最初はタダでいいです。サービスはドンドンよくしていきます」という発想です。

|

だから、そこでの衝突はどうしても起きるんです。ところが、「俺とお前たちは違うんだ」みたいな話にはならなかった。「あ、そんなふうに考えているのね」という発想で、これまでの作法を超えて一緒に良いものを両者が作っていくんです。

私にとっても、これは新しい発見でした。これこそこの取り組みのハイライトだったように思います。

──実際、この座組は本来だったら上手くいかないような要素が、じつは山盛りなんですね。

川島氏:

でもジョンや私たちも、石原さんはじめ株式会社ポケモンの方々や増田さんを信じていて、尊敬していましたし。お互いへの敬意が、それを乗り越えさせたように思います。

株式会社ポケモンのこのプロジェクトに関わった人たちは、最初からすごくフィーリングが合っていたし、私たちの走りながら開発していくカルチャーも、株式会社ポケモンの皆さんが積極的に理解しようとして歩み寄ってくれたんです。

もちろん、いろいろたいへんな決断やトラブルもあったけど、最終的にすべてがよい方向に転がっていったのだと思います。

終わりに

──それでは最後に、皆さまから今後の『ポケモン GO』について、ファンの皆さまにコメントをいただければと思います。

石原氏:

『ポケットモンスター 赤・緑』は「閉じていないゲーム」と考えていました。それは当時、パッケージRPGとしての完成度(つまりは閉じたゲームとしての完成度)と、通信によって拡がる世界(閉じていない部分)の両方を意識したものづくりでした。

一方、『ポケモン GO』は「開かれたゲーム」としてスタートして、これからRPGの豊かな物語性を付加しながら世界を発展させていく段階に来ました。

それは、作り手だけでなく、プレイヤーの皆さんが作り上げたい世界の実現でもなければなりません。作る側も遊ぶし、遊ぶ側も作る、そんなポケモンワールドでありたいと思っています。

川島氏:

ナイアンティックには、「Adventures on Foot with others」、日本語で「ともに歩いて冒険しよう」というミッションがあります。

これにはパソコンの前にじっと座ってモニターを通した世界を見るのではなく、「自分の足で外に出て、自分の目で世界を見る」ことを大事にしようという願いが込められています。

トレーナーの皆さんが『ポケモン GO』を通じて外に出ることで、世界の素晴らしさを発見し、多くの人と繋がるきっかけにしていただきたいと思います。

世界中から寄せられたさまざまな素晴らしい報告にチームも励まされてきました。皆さんがポケモンを探し求め、そして一緒に歩いた距離は、すでに太陽系の大きさを超えています。

『ポケモン GO』は今後もさらに進化していきます。どうかご期待ください!

増田氏:

ポケモンという不思議な生き物をより豊かに価値あるものにしていくためには、プレイヤーとポケモンの出会いかたや思い出が大切だと思っています。

たとえば、旅行先で捕まえたポッポ、横浜の大量発生チュウの時に捕まえたピカチュウ、友達と勝利したレイドバトル、ゲットしたミュウツー。その日の思い出と共に存在します。

本篇と近い関係性で生まれた『ポケモン GO』はここからも新たな価値と共に進化していくでしょう。(了)

|

『ポケモン GO』とは一体、どんな風にして生みだされた企画なのか?

この話を耳にしたとき、まずはその着想にワクワクすると同時に、その裏側に思いを馳せた人も多かったのではないだろうか。

だが今回の取材で聞いてみれば、なんということはない。

『ポケモン』という作品シリーズをめぐる関係者の「愛」が、ただひたすらにドリブンしていった企画……としか言いようがないものだったように思う。その光景は、電ファミで聞いてきた数多の伝説的なゲーム開発の舞台裏と変わることがなかった。自分が「面白い」と信じるもののためなら、どんな苦労をもいとわない熱量に溢れた人々の奮闘によって、この世に生まれた作品であった。

取材中、三人の話を聞きながら思ったのは、『ポケモン』と『Ingress』はきっと出会うべくして出会ったのだろう、ということだった。

すでに語られてきたように、『ポケモン』は株式会社ゲームフリークの田尻智氏が子ども時代の「虫取り遊び」をヒントにして生みだした作品である。

その着想が、現実世界を舞台にしたゲームを遊ぶ体験へと繋がるものであることは、じつのところスマホすらない時代にプレイしていた私たち自身が、みな心のどこかで感じていたのではないか。

その意味で、テクノロジーの機が熟したときに「オリジン」の持つ輝きが、遂に本来の姿へと近づく形で発動した結果が、あの世界的な熱狂だったのではないかと思う。

そして、今回の取材でもうひとつ見逃せないのが、株式会社ポケモンのCEO石原氏の豪腕ぶりである。

既存のデジタルゲームに留まらないコンピュータ表現の可能性を、若き日にメディアアートの最先端でたっぷりと浴びたあとに、『ポケットモンスター』シリーズのプロデューサーとして百戦錬磨の経験を積んできた氏は、まさに今回の「リアルを舞台にしたゲーム」にうってつけの人材だったのではないか。

あまり多くを語らない氏ではあるが、そのプロデューサーとしてのバランス感覚や判断力は、何度となく開発から運用に至るさまざまな場面で、『ポケモン GO』という特異なゲームを守ってきたことがうかがえた。

今回の取材では、ほかにもリリース後のゲームデザインの変更過程など、まだまだ訊きたいことはあったのだが、忙しい中で時間を割いていただいたこともあり、なかなかそこまでは踏み込めなかった。もしまた機会があれば、そうした「現実世界を舞台にした大規模ゲーム」におけるゲームデザインはどうあるべきかという、おそらくは彼らだけが先んじて直面している、未来のゲームデザインの巨大な問題についても聞ければ……と思う。

──さて、そんな『ポケモン GO』であるが、本記事リリース直前になって、今回の話題とも関わる大きなニュースが飛び込んできたので、最後にそれを紹介しておきたい。

さる2018年5月30日、ベルサール渋谷にて「ポケモン新作発表会」が開催され、今年~来年にかけての『ポケモンクエスト』などの大型リリースがいくつか発表された。

ポケモンswitch版とスマホ版がくる!!! pic.twitter.com/I8oJvfEyn4

— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) May 30, 2018

中でも大きく目を引いたのは、ニンテンドースイッチ初の『ポケットモンスター』シリーズとなる、『ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ』『ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ』の発売において、『ポケモンGO』との連携が発表されたことだ。

ポケモンLet's GoピカチュウとポケモンLet's Goイーブイ#ポケモン新作 pic.twitter.com/p2Q7dxJXAk

— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) May 30, 2018

果たして、今後ポケモンシリーズ全体の中で『ポケモン GO』が、どんなポジションになっていくのか──両ゲームの発売日は、2018年11月16日。

その「進化」の姿を、楽しみに待ちたいと思う。

©1995 Nintendo /Creatures inc. /GAME FREAK inc.

©1995,96,98,99 Nintendo/Creatures inc./GAME FREAK inc. ©1999 HAL Laboratory,Inc./Jupiter Corp.

©2018 Niantic, Inc. ©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAKinc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

【ジョン・ハンケ氏自伝紹介】

ジョン・ハンケ初の自伝『ジョン・ハンケ 世界をめぐる冒険 グーグルアースからイングレス、そしてポケモン GOへ』、星海社より発売中!

全世界に先駆け、この日本語版を原典としての刊行。どうぞご注目ください。

グーグルアースからイングレス、そしてポケモン GOへ──。

Googleを飛び出し、ナイアンティック社を創業したジョン・ハンケは、常に革命的なプロダクトを世界に送り出し、人々を熱狂させつづけてきた。

テキサスの田舎町を抜け出したかった幼少期、プログラミングにのめりこんだ学生時代。巨大企業Googleでの成功と葛藤。そして、ナイアンティックでの自由な挑戦へ──。

世界が今もっとも注目する経営者にして哲学するプログラマーが、その半生と思想をしずかに語った、未来を生み出す偉人のはじめての自伝。 全世界に先駆け、日本の読者に向けて堂々の登場!

【あわせて読みたい】

「ゼビウス」がなければ「ポケモン」は生まれなかった!?———遠藤雅伸、田尻智、杉森建がその魅力を鼎談。ゲームの歴史を紐解く連載シリーズ「ゲームの企画書」第一回『ポケットモンスター』を生み出した田尻智氏と杉森建氏と、『ゼビウス』開発者の遠藤雅伸氏の鼎談もあわせてご覧ください。ゲームセンターがたまり場だった頃の、貴重な証言となっています。