ある日、歴史的な “AIの仕様書”が発見された。

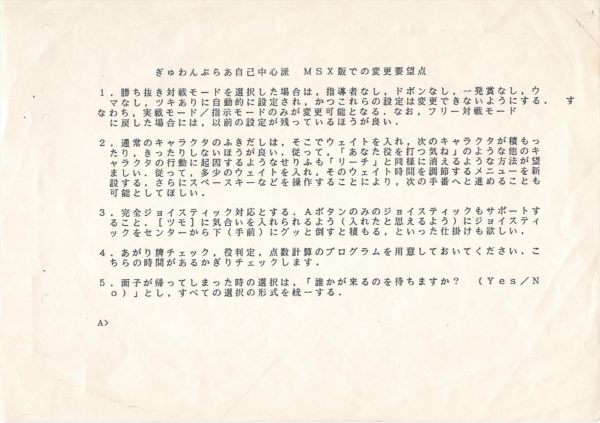

それは、まだワープロ専用機で資料が作られていた1980年代に書かれた、『ぎゅわんぶらあ自己中心派』という大人気麻雀マンガのゲーム版の仕様書だ。

|

じつは1980年代の“国内ゲームAI史”は、これまでまったくの暗黒大陸と化していた。そんなところに発見されたその資料は、驚くべきことに──いまAI研究の最先端にいる開発者から見てもまったく色褪せない歴史的な完成度であるという。

この“早すぎる”麻雀の“ゲームAI”は、はたしてどう生み出されたのだろうか?

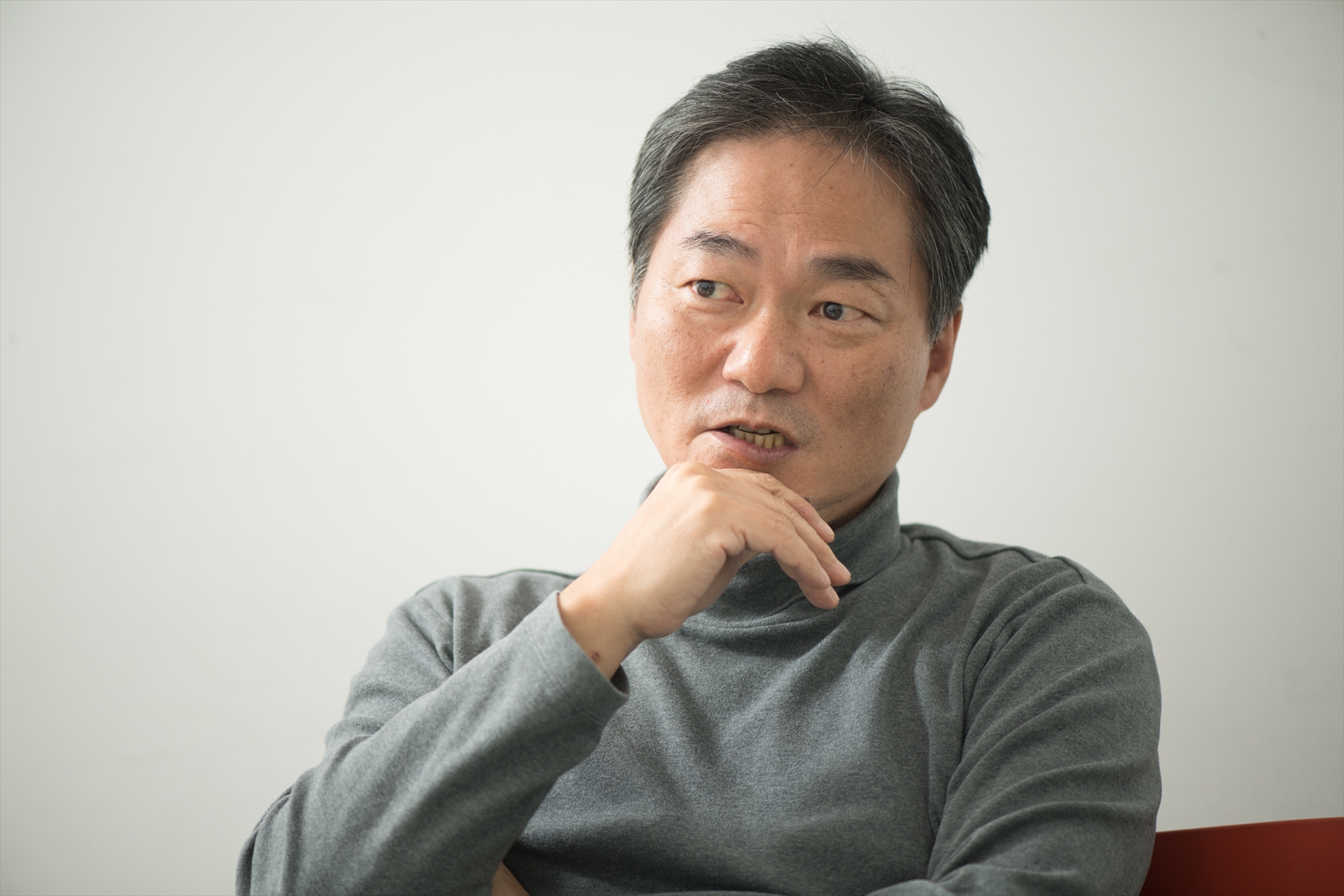

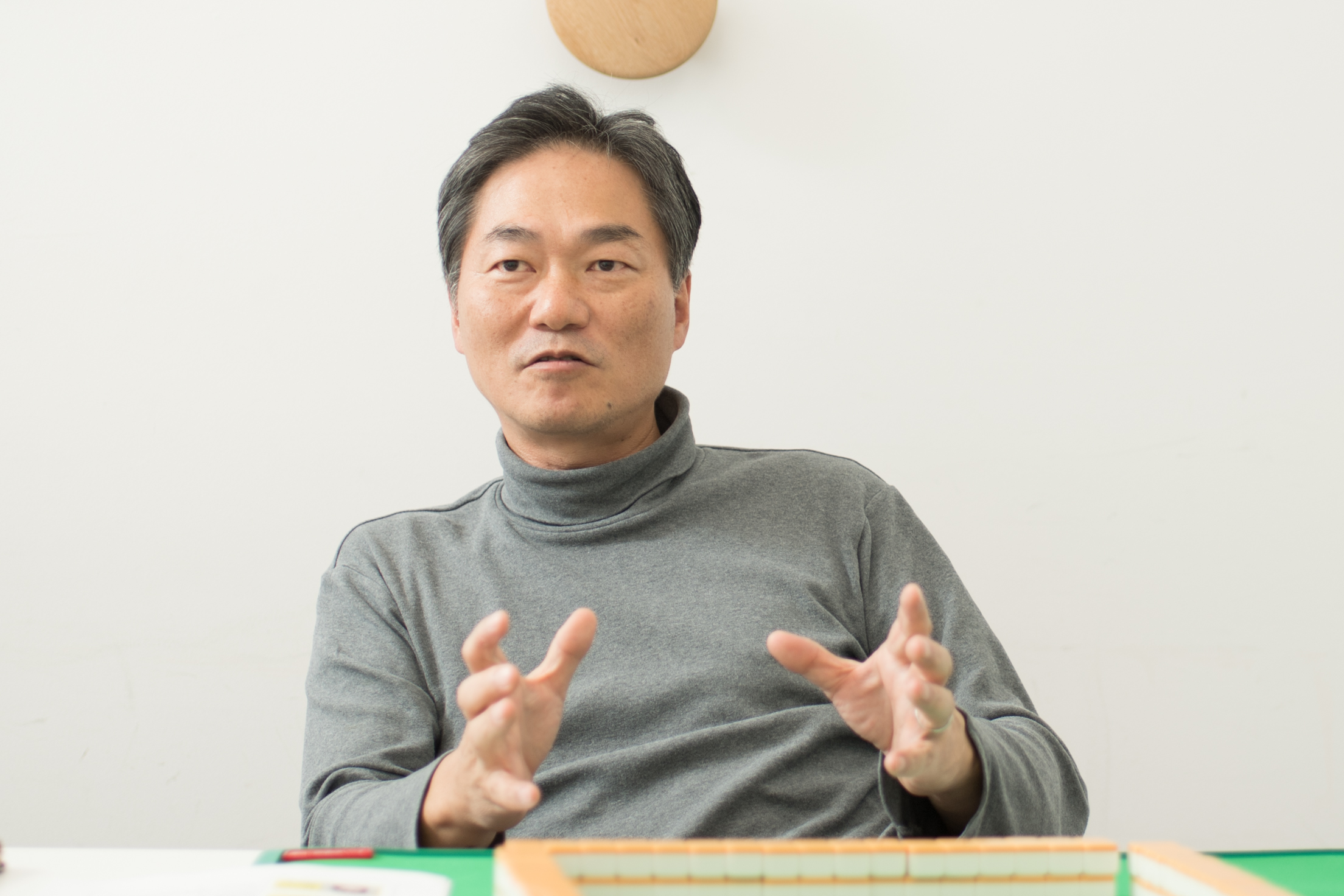

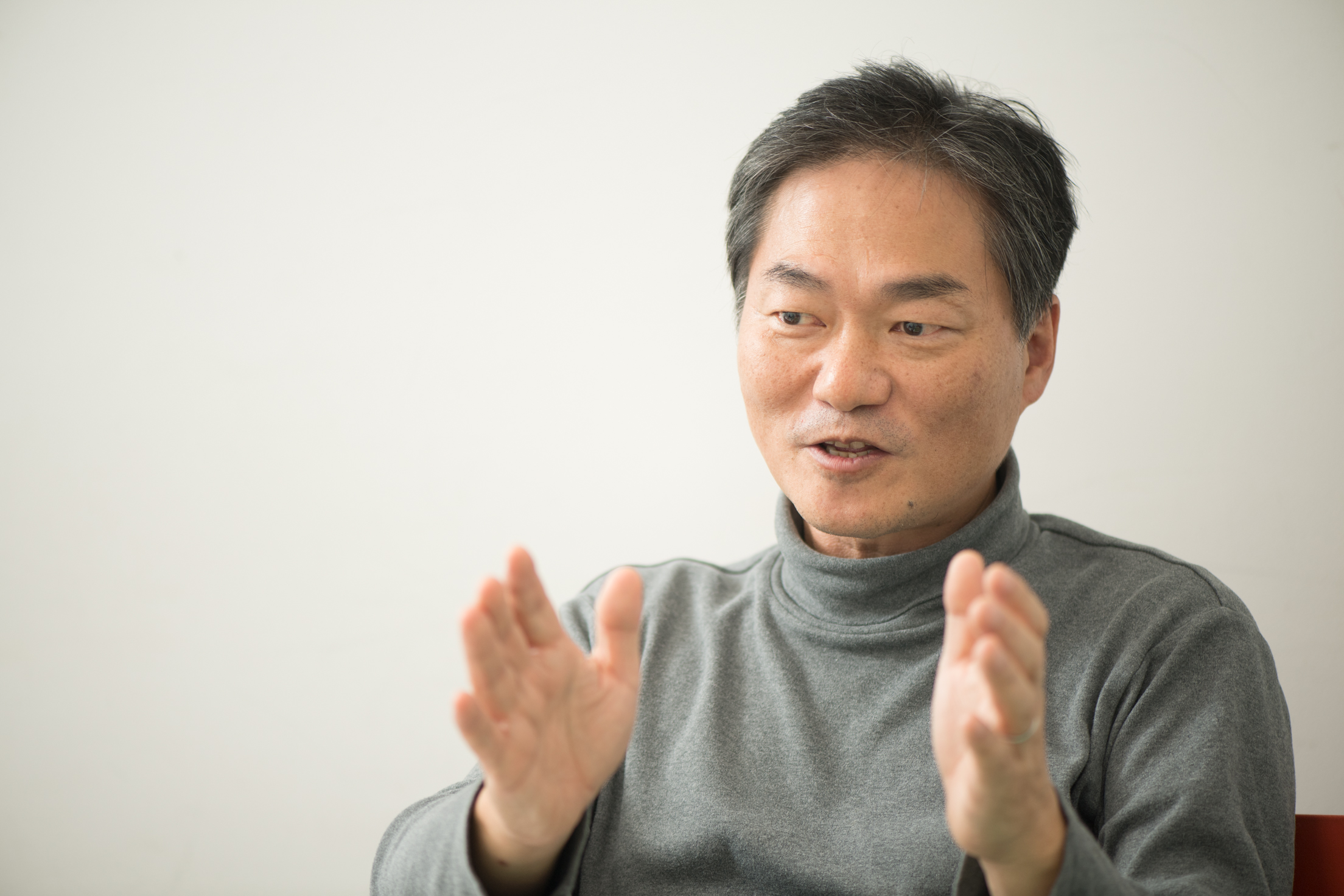

この奇跡ともいえる仕様書を作った人物は、ゲームソフト制作会社ゲームアーツを立ち上げ、その後『LUNAR』、『グランディア』シリーズや『機動戦士ガンダム ギレンの野望』のプロデュース、そして『大乱闘スマッシュブラザーズX』の開発プロデュースなども手がけた宮路洋一氏だ。

当時、23歳の若者だった氏が作り上げた“麻雀AI”完成度の高さの舞台裏には──じつに1年半にわたる、途方もない回数のテストプレイの日々があったという。

「いつのまにかAIになっていた」、「いま思うと手動でディープラーニングをしていた」など、先進的な偉業を成した氏の口からは、“エンターテインメントにおけるAI”の本質を突く言葉の数々が飛び出し、氏がゲームづくりの過程でたどり着いた「エンタメに必要なインチキ」とも言うべき、創作のエッセンスが語られた。

今回のインタビューは、AIの開発者・研究者として知られ、電ファミにも幾度となく登場いただいている三宅陽一郎氏を聞き手に招き、当時の開発の模様を伺うのはもちろん、記事の後半では、宮路氏の経歴にも迫っている。

その後半は、1980年代初頭、まだ電気街であった秋葉原の風景、そして創業期のアスキーを経て、21歳でゲームアーツを起業しパソコンゲーム市場の黎明期を切り拓いていった様子など、こちらもじつに波乱万丈なオーラルヒストリーとなっている。併せて楽しんでいただければ幸いだ。

それからこの記事の公開と同時に、電ファミでは三宅氏の監修のもと、ゲームAI記事を理解するうえで有用となる、“ゲームAI用語辞典”なるwikiを開設した。これはゲームAIを理解するうえで重要となる用語の意味や歴史、用例などを解説するもの。

この記事や、今後掲載を予定しているゲームAIに関する記事を読んで、さらに一歩踏み込んで理解したいときなどに役立つものと信じている。ゆくゆくは研究者たちの交流の場になるほど拡げられればと思う。

その口火として、まずは宮路氏に語っていただこう。

※読者の皆さまからのご指摘を鑑み、記事タイトルを変更いたしました。ご指摘ありがとうございました(2019年4月9日)

アスキー創業期の濃いコミュニティ

──今日は宮路さんにお会いできて光栄です。当時として画期的な技術をふんだんに散りばめた『シルフィード』をはじめ、2Dと3Dをキレイに融合させた『グランディア』、そしてガンダム好きの心を捉えて離さない『ギレンの野望』など、宮路さんが企画したりプロデュースされたゲームをそのときどきに楽しませていただきました。

……それらもさることながら……じつは私(記者)はもともとアスキーに入社しており……宮路さんは大先輩に当たるわけです。

宮路洋一氏(以下、宮路氏):

ああ、そうなんですね? でも時期に隔たりがありそうですね(笑)。

──宮路さんがアスキーに在籍されていたのは、1981年から1984年ごろとお伺いしています。本題を伺う前に恐縮ですが、当時のアスキーというのは、どんな場所だったのでしょう?

宮路氏:

当時のアスキーにはスゴい人たちが集まっていましたね。たとえば『ちゃっくんぽっぷ』を作った酒井(博)くんなど、当時の東大マイコンクラブの人たちが、みんなアスキーに来ていたんですよ。

三宅陽一郎氏(以下、三宅氏):

あ、すると『平安京エイリアン』のメンバーとかも……?

※平安京エイリアン……東京大学の理論科学グループが1979年に開発したPC-8001用のアクションゲーム。翌年にはアーケードゲーム化。平安京の条坊のように碁盤の目状に入り組んだフィールドが舞台。うろつくエイリアンを、プレイヤーは検非違使となって穴を掘り、そこに誘導して埋めていく。当時はインベーダーブーム直後であり、ビデオゲームというものに社会的な視線が注がれていた時期で、「東大生が作ったゲーム」として話題となった。

(画像はHeiankyou Alien – Videogame by Denki Onykoより。(C) 1995-2018 by WebMagic Ventures, LLC, The International Arcade Museum (R), Museum of the Game (R). All rights reserved.)

宮路氏:

そうそう。『平安京エイリアン』は東大マイコンクラブではないけれど、あの界隈にいた人々は、みんな僕らの仲間だったんです。

そこで作られていた当時の『月刊ASCII』は本当に不思議な雑誌で、1980年代の初頭に、当時のトップレベルの技術だったCGや暗号化技術、それから人工知能などを語っているんですよ。

|

そんなことがなぜできていたかというと、当時は夜中になると企業の最先端の研究者が、話し相手を探してアスキーに集まってきていたからなんです(笑)。それでも語り足りないから、匿名で記事を書いたりして。

もうみんなで集まって、夜どおし議論するのが楽しくて。あまりにアスキーのほうが楽しくて、大学を中退してしまう人間も多く、私も結局そんな感じで中退したんですけど(笑)。

──(笑)。言ってみれば大学以上の環境ですからね。

宮路氏:

もともとアスキーの中でそういうサロンがあったんです。そこでは30数年前にすでにオンラインゲームをやっていましたからね。

──えっ、当時の通信環境でですか? そもそも当時サービスなんてあったんでしょうか?

宮路氏:

アメリカのサービスに「ピー、ガー」(モデムの音)と繋いで(笑)。アメリカにアクセスするのにいくらかかったかな。その当時はモデムで繋いでいると、とんでもない金額がかかる時代です。

でも「そういう面白いものがある」と言うと、アスキーはお金を出してくれたんです。おそらく電話代だけで、月に何百万とかかっていたはずですが、「それは研究開発費として全然オッケー」と。

|

さらに夜中になるとテンションも上がりますし、社員だけではなくなりますしで、輪をかけて楽しいんですよ。そういう時代にあって、その文化に揉まれ、私もゲーム制作の世界に入っていきました。その意味では、本当にアスキーのおかげでゲームを作り始めたんですよ。

──夢のようなお話ですね。でも夢ではない。

当時のお話は取材の後半にあらためて本格的にお伺いさせてください。まずはAIにテーマを絞って、三宅さんが興奮したという宮路さんの麻雀ゲーム『ぎゅわんぶらあ自己中心派』【※】の古い仕様書のお話を伺います。

|

※『ぎゅわんぶらあ自己中心派』

片山まさゆきによる麻雀マンガ。『週刊ヤングマガジン』に1982年から86年にかけて連載。竹書房『近代麻雀オリジナル』に1981年から連載していた同氏の『スーパーヅガン』とともに、麻雀マンガに流行歌やCMなど世相をポップに取り込み、一世を風靡。ゲーム化は、宮路氏の1987年のPC-8800シリーズを皮切りに、コンシューマ用や携帯電話用アプリとして幾度となくされている。

発掘された“歴史的仕様書”

──じつは今回は、ゲームAI開発者として知られる、三宅さんたっての企画ですよね?

三宅氏:

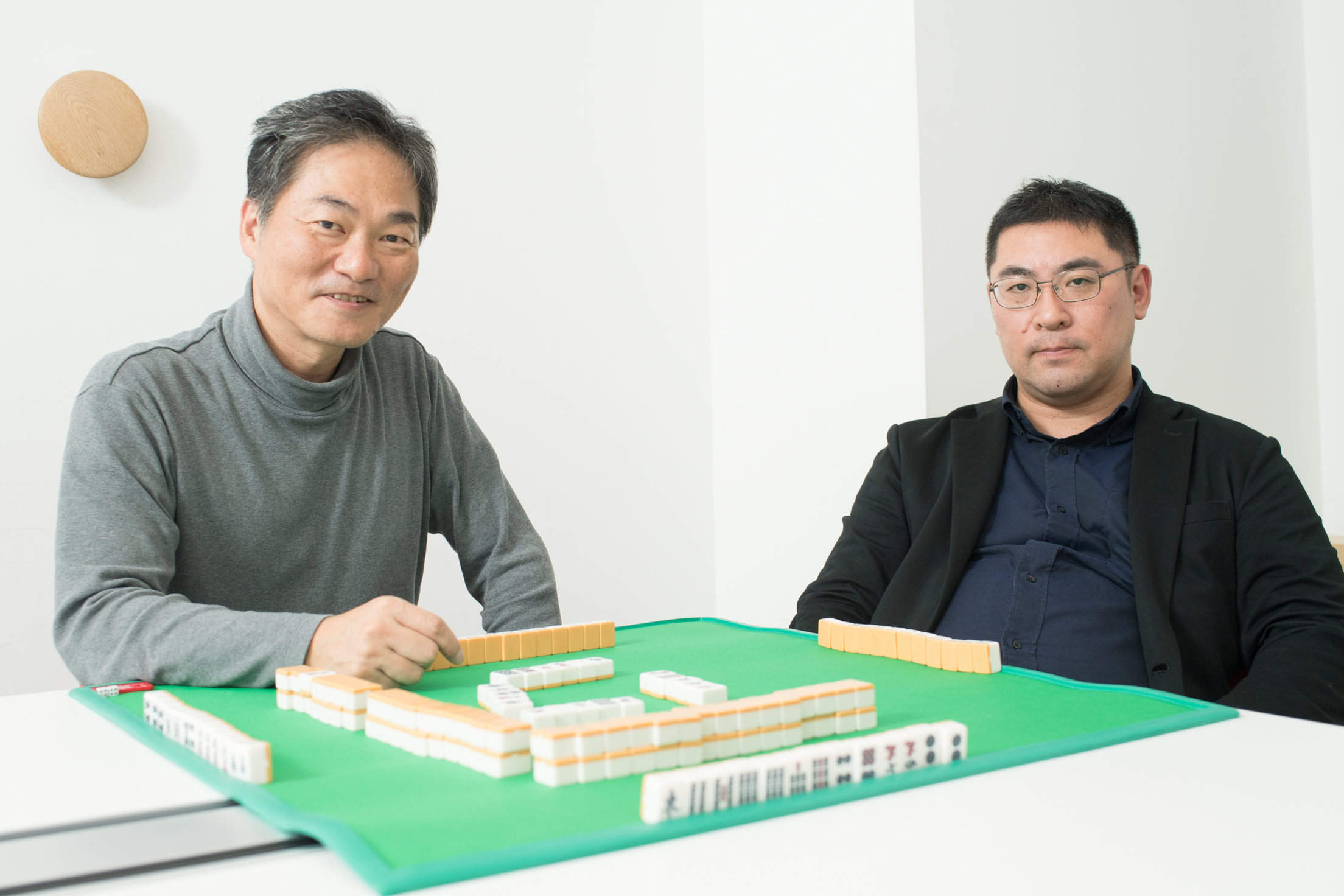

はい。“エイゲ(’80sゲーム)会”という私的なゲーム業界人の集まりの場で、宮路さんから1987年の『ぎゅわんぶらあ自己中心派』の仕様書を見せてもらったんです。それを見て、もう……感動してしまって。

|

宮路氏:

ありがとうございます。スゴくビックリされてましたよねえ(笑)。

──何がそんなにスゴかったのでしょう?

三宅氏:

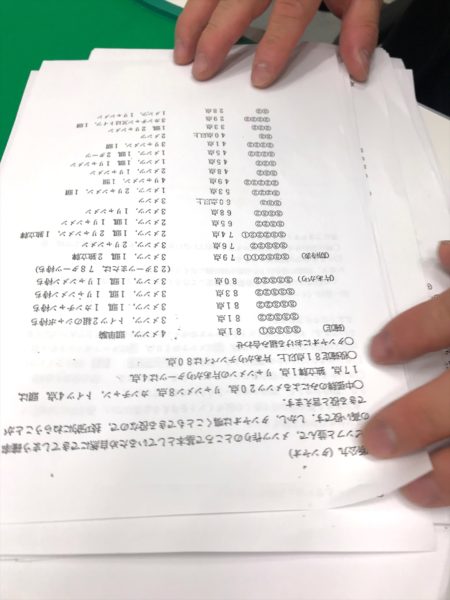

僕はゲーム業界に入ってからずっとゲームAIの歴史を調べているんですが、まず1980年代のAIの仕様書自体、いまだかつて見たことがないんですよ。

古いモノがあっても『パックマン』(1980年)くらいだったんです。しかもテストプレイでの変更点や、その後のMSX版での変更まで記されていて、その過程も含めてまとまっているものは本当に稀有なんですよ。

“世界最古”にして現代ゲームAIの先駆。21世紀に『パックマン』が再評価される理由を、作者・岩谷徹氏×AI開発者・三宅陽一郎氏が解説【仕様書も一部公開!】

※電ファミでは過去に、ゲームAIの始祖とされる『パックマン』の仕様書を掲載している。

──そもそも、国内のゲームAIの歴史資料そのものが貴重なわけですね。

三宅氏:

そうです。そして何より感動したのが──その“AIとしての完成度”でした。

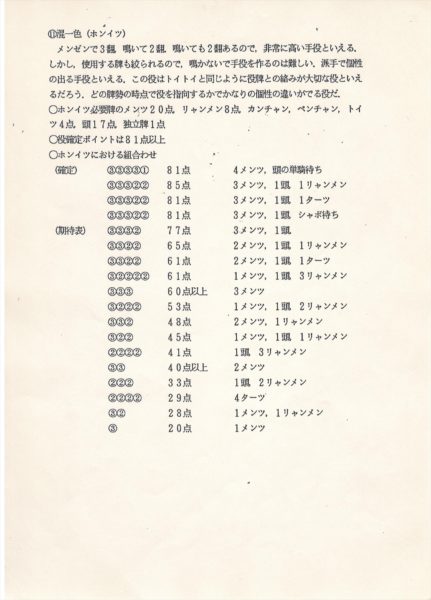

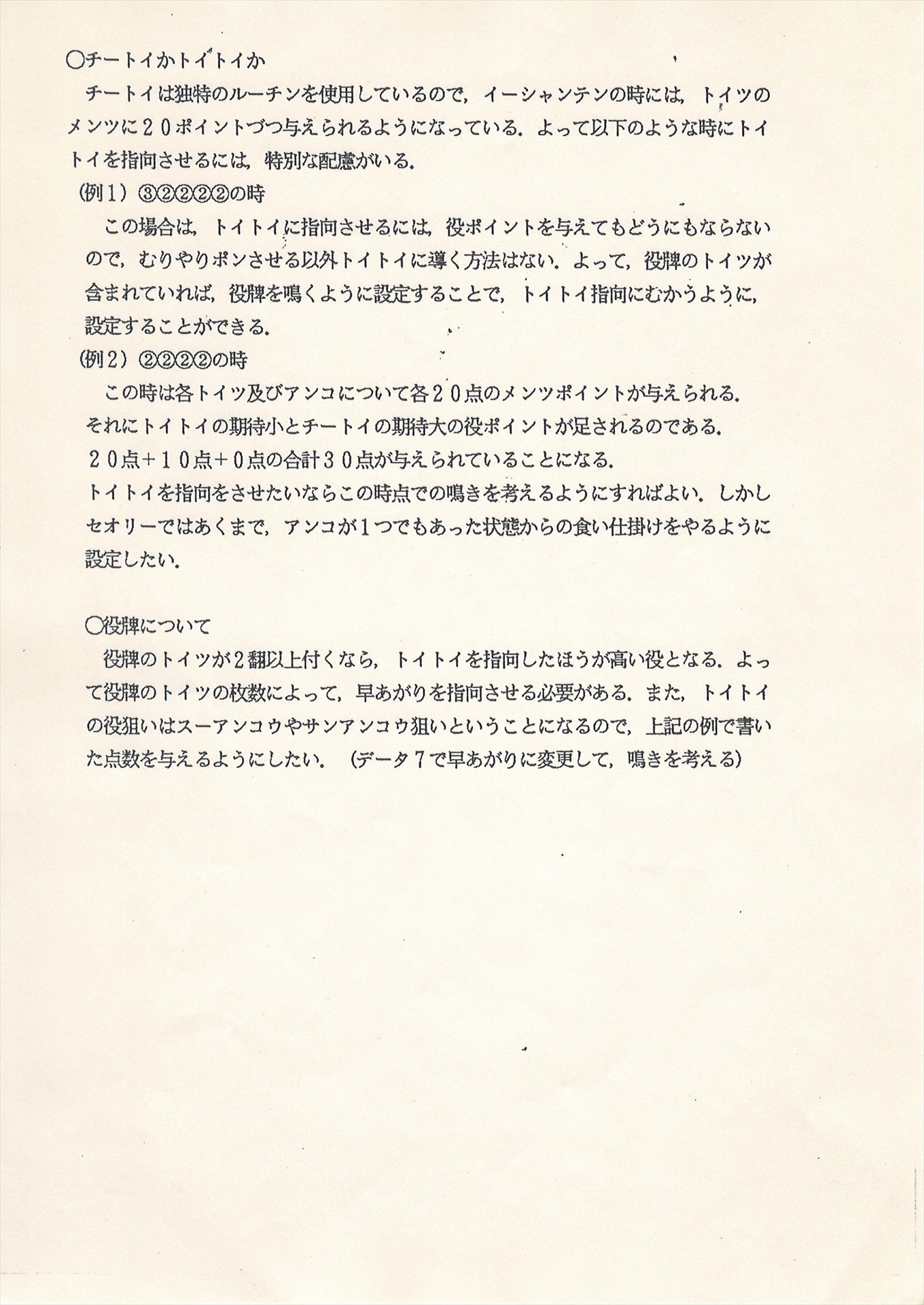

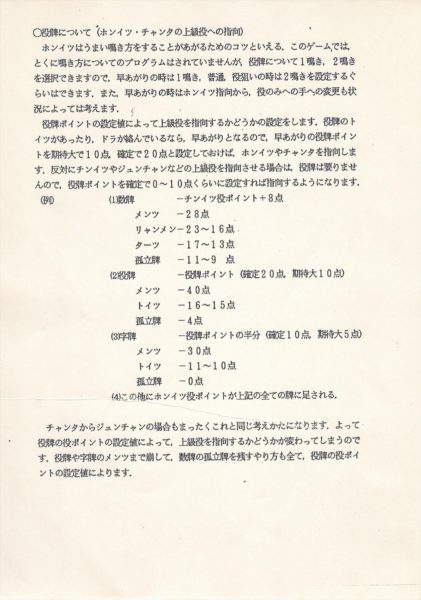

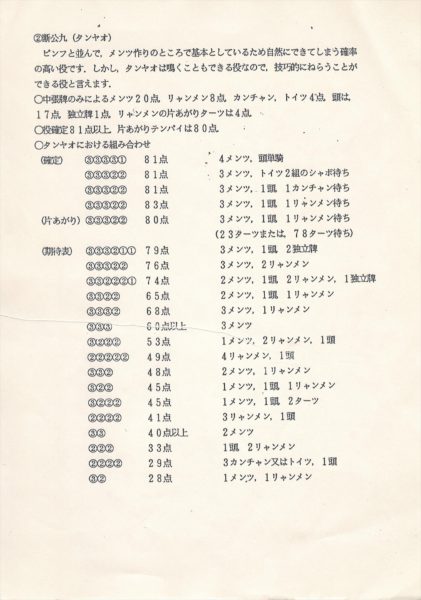

じつはいまでもAIの評価システム【※】は手作業でモデルを作るんですが、この『ぎゅわんぶらあ自己中心派』は1980年代とは思えないほど、微に入り細に入りよくできている。もう何回も読ませてもらっていますが、このレベルのものは、約30年経ったいまでもなかなかありませんよ。

※評価システム

この場合、牌の集合体や個々の牌に対して、どんな役に伸びるかなどの評価値を与え、ツモなどによって牌が入れ替わるたびに計算をし直し、目標により近い状態を「良し」と評価。捨て牌を考慮している。

──言ってみれば、“暗黒大陸”と化していたAIの歴史を掘り起こしていたら、とんでもない古文書が出土した……というような感じでしょうか。

三宅氏:

そうです。もう「この仕様書の存在を、俺だけが知っておくわけにはいかない」と思って、今回の場をセッティングさせていただきました。

宮路氏:

でもね……僕は当時「AIを作ろう」なんて、これっぽっちも考えていなかったんですよ。『ぎゅわんぶらあ自己中心派』を真面目に再現しようとしたら、いつのまにかAIのようなものができてしまっただけで(笑)。

|

ただ、このゲームってじつはテストプレイに1年半をかけているんです。そのあいだにもう何千回、何万回と遊んだ結果を毎日フィードバックし続けて。

その過程を振り返ってみると、確かにいまで言うディープラーニングと同じことをやっていたんですよ。

──手動でディープラーニング……そのテストプレイに1年半……って、まだ開発期間が1〜2ヵ月程度のゲームがざらにあった時代の話ですよね?

宮路氏:

しかもそのあいだずっと、夜は仲間と趣味の麻雀三昧で、当時は昼も夜も麻雀漬け。夜の実践の場で生まれたアイデアも、翌日出社してからどんどんゲームに反映し続けていったわけです。

当時の仲間には『ゼビウス』の遠藤雅伸さんや、あと『MSXマガジン』の副編をしていた高橋純子さんなどがいましたね。高橋さんなんて、その後女子プロ雀士になっちゃったし(笑)。

──女子プロも輩出(笑)。……さっそく面白そうな話がポンポン出てきていますが、続いて、その開発過程でどのようにこの“早すぎるAI”ができていったのか、その謎に迫っていきたいと思います。

麻雀ゲームなんて簡単……じゃなかった!

──そもそも、どういう経緯でこのゲーム化の企画が持ち上がったのでしょう?

宮路氏:

それは簡単な話で、僕が当時麻雀にハマりまくっていたからですね(笑)。そのとき、ちょうど人気だった片山まさゆきさんの原作マンガが大好きだったので、自分で版元の講談社さんに企画書を持ちこんで始まったんです。

ところが先方には、「ゲームって何?」って言われました。じつは『ぎゅわんぶらあ自己中心派』が、講談社のIPの初めてのゲーム化だったんです。

──「ゲームって何?」……って時代を感じますね。

宮路氏:

あと理由としてはもうひとつ、最初は「麻雀ゲームなんて楽勝で作れる」と高を括っていたんですよ。

というのも、当時あった『ジャンピューター』(1981・アルファ電子)という二人麻雀のゲームのコンピューターのルーチンを覗いたのですが、じつは役を完成させた状態で待っていて、サイコロでテンパイのタイミングを決めているだけだったんです。

──え、そんななんですか。……確かに、それなら演出だけ考えれば良さそうですね。

宮路氏:

でもいざ作ってみたところ──まったく『ぎゅわんぶらあ自己中心派』っぽくならなくて(笑)。

三宅氏:

このマンガのキャラクターたちには、なんというか、人間味がありますしね。

──若い読者の皆さんに向けて補足をすると、『ぎゅわんぶらあ自己中心派』は、麻雀マンガでありギャグマンガなんですね。ですので登場するキャラクターたちが、その名前にちなんだ個性的な打ちかたをするのが特徴だったんです。

たとえば、「北家拳士郎」というキャラは自分が北家のときだけ強くなったり、森田健作【※1】がモチーフの「森田」というキャラは、明るい手や、男らしいイッツー(一気通貫)【※2】ばかり狙ったり……。

(画像はプレイステーション用『ぎゅわんぶらあ自己中心派~イッパツ勝負!~』のもの)

※1 森田健作

1949年生まれのタレント、政治家。1969年公開の映画『夕月』でデビュー。1971年のテレビドラマ『おれは男だ!』の主人公の熱血漢役でブレイク。以降70年代を中心に数々の映画、ドラマで主役を担った。1992年に政界に進出。参議院議員、衆議院議員を経て、2009年以降は千葉県知事として活動中。

※2 イッツー(一気通貫)

手牌の中に、同じ柄で1・2・3、4・5・6、7・8・9の組み合わせがある役。

宮路氏:

そうそう(笑)。

「それを再現するには真面目に作らないとダメだ」と考えを改め、そこから1年半のテストプレイの日々が始まりました。

“揺らぎ”続ける高度な評価値

──ただ、ひとくちに「真面目に作る」と言っても、当時はAIの知識も何もなかったなかで、どのようにキャラクターを再現していったのでしょう?

宮路氏:

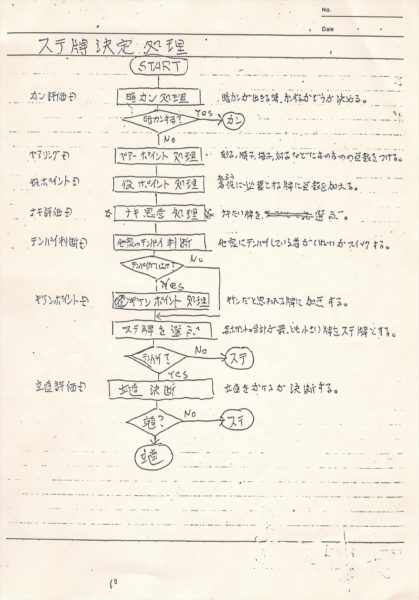

それこそ、まずは面子となる3つの牌を繋げるところからでした。そこに“役”の評価値を入れていったんです。とはいえ麻雀って、単にいち早く上がることを目指すゲームではありません。

オーラス(最終戦)で「1000点でいいから逃げ切ろう」と考えたり、相手に危険なリーチ【※1】がかかったら「自分の手は伸びれば高いけど、勝負から降りよう」と考えたりするわけです。

|

そこで、まずは手牌が配られた時点で、それぞれのキャラクターが“大方針”を立てるようにしました。たとえば、まず「この手牌ならタンヤオ【※2】で逃げよう」と決める。

そしてそれを前提に、牌に評価値を付けていくわけです。……じつはそれだけで、結構麻雀らしい動きをするようになったんですよ。

実際のプレイ時に打ち手が考えるさまざまな要素を丁寧に拾い上げ、さらにそれを点数化していく

※1 リーチ(立直)……あと目的の牌ひとつで上がるという宣言。宣言の義務はないが、宣言したプレイヤーは、以降は上がるまで手牌を入れ替えられなくなる代わりに、一役ぶん手が高くなる。

※2 タンヤオ(断么)……么九牌(各柄の一と九の牌)および東南西北の風牌、白發中の三元牌を除いて作る手役。点数は低いが構成しやすい。

──実際に手牌が配られたとき、まさに僕らが考えることと同じですね。

三宅氏:

この仕様書を見てすばらしいと思ったのが、その方針をあえて“決めきらない”ところなんです。

大まかに決めた方針に従って手役を進行させながらも、じつは裏でこっそり計算は続けていて、いろいろな役の期待値の“揺らぎ”がつねに競合している。だからある瞬間に、方針がガラリと変わる可能性を持っているんです。

宮路氏:

解りやすい例で言うと、トイトイとチートイツ【※】ですね。

チートイツって牌ふたつで繋がる特殊な役なので、3つ揃いで繋げていくことを考える評価値の基本方針では、チートイツは考えず、トイトイに向かうんです。でも、捨て牌などから判断してトイトイの評価値が下がっていくと、あるとき、方針がチートイツに切り替わるわけです。

|

※トイトイ(対々和)とチートイツ(七対子)

麻雀の上がり形は、基本は面子(数字が連続する同柄3枚、もしくは同じ牌3枚の手牌)×4+対子(同じ牌2枚)で構成される。このうちの面子すべてを刻子(同じ牌3枚)で構成した手役が対々和。一方の七対子は、この基本から外れた対子7組で完成する。

これらを踏まえ、手牌に対子が多めで刻子などもある場合、より点数の高くなる可能性のある対々和に手役を伸ばしていくか、スピーディーに上がりやすい七対子にするかで悩む局面がしばしば訪れる。

三宅氏:

じつは、いま最先端の“メタAI”もそうやって作るんですよ。たとえば、「攻撃をするべきか/逃げるべきか/回復すべきか」というような判断を、さまざまな評価値を競合させながら決めていくんです。その“揺らぎ”の判断が複雑であればあるほど、自由度の高い、賢いAIと言えるんです。

──まさに実際の人間の思考をトレースするように作られている感じですね。それを1987年の時点ですでに行っていると。それは三宅さんが驚くのも頷けます。

21世紀に“洋ゲー”でゲームAIが遂げた驚異の進化史。その「敗戦」から日本のゲーム業界が再び立ち上がるには?【AI開発者・三宅陽一郎氏インタビュー】

※最先端の「メタAI」の話はこちらの三宅陽一郎氏のインタビュー記事を参照。

三宅氏:

僕から見て凄まじいと思うのは、この評価モデルで「1点単位の調整をすればうまくいくはずだ」というビジョンを宮路さんが持っていることです。

というのも、評価システムを作って調整がうまくいかないときって、通常ふたつの疑問が浮かんでくるんです。ひとつ目は、「モデルは正しいはずなので、数値の調整がうまくいっていないんじゃないか」というもの。

そしてもうひとつが、「そもそも評価のモデルがおかしいんじゃないのか」というもの。後者になると、パラメータ数の増減の話にもなり、それってかなり難しい判断になるんですよ。

|

このように「入力層をどれぐらい用意すればいいのか」ということについては、いまだに理論がなく、その不安と戦いながら、ゲーム開発者はみんな手探りの手作りをしているんです。

ところが宮路さんが、この1987年の時点で1点差レベルで調整している。ということは、このモデルに対しての絶対的な自信があるんですよね。それが本当にスゴい。

制作中のどの過程で、「これでモデルはOK」と思ったんですか?

|

宮路氏:

それは個性の数値を入れて、実際にテストプレイをし始めたときに、イケると思いましたね。麻雀を作って、そこに自分の思考を乗せるだけの話なので。単にその繰り返しだけでしたので不安は全然ありませんでしたよ。

ブレイクスルーは“危険牌”

──でも、麻雀らしくなっただけでは、『ぎゅわんぶらあ自己中心派』の面白さって表現しきれないと思うんです。あの人間味溢れるキャラクターたちの打ち筋は、そこからどのように作られたのでしょう?

宮路氏:

その点で大きかったのが、“危険牌”という評価でした。テンパイ【※1】してるか否かに加え、“壁”や“スジ”、“ラス牌”【※2】みたいな評価値をすべて入れたんですよ。

|

すると、キャラクターに「壁〜!」とか「ラス牌!」とかのセリフを言わせることができるんですね。真面目に危険牌の読みをしたことで、いろいろな人間味っぽい振る舞いを表現できたんですよ。

※1 テンパイ

あと1牌で上がれる手牌の形。リーチはこのテンパイの状態で宣言したもの。

※2 “壁”や“スジ”、“ラス牌”

両面待ち(2、3など連続する数字の、前後が当たりとなる待ちかた)の当たり牌(前述の2、3に対しては1、4)のうち片方が、すべて場に開示されている(たとえば4が4枚とも使用済みなど)状態にあるとき、この牌を使ったターツ(両面待ちになっている2枚の牌)が作れず、そこに含まれた危険度の低い牌を“壁”と呼ぶ。同様に4枚ある同じ牌のうち、場に未露出の最後の1枚を“ラス牌”と呼ぶ。

──確かに、状況に応じたセリフがあると、キャラが本当に打ってる感がぐっと出ますよね。

宮路氏:

麻雀でいちばん大事なのって、打ち手のあいだの“押し引き”なんです。

たとえば、明らかに大三元(もっとも高い手役のひとつ)をテンパイしていたら、みんなビビりますよね? そういう状況の中、その場の判断にヒリヒリするのが麻雀の面白さなわけです。

だからこそ『ぎゅわんぶらあ自己中心派』では、キャラがビビったすえに震え声で「通し!」などと言いながら“發”を切るんです。それで振り込んだら笑えるじゃないですか(笑)。

──つまり危険牌の認識こそが、麻雀でいちばん盛り上がる状況の表現にもっとも有効だった、と。言われてみれば、納得ですね。

宮路氏:

だから、麻雀ってギャンブルのくせして、本質的にはギャンブルじゃないと僕は思うんです。だって、ギャンブルとしての麻雀を本気でやるんだったら、みんな黙ってポーカーフェイスでやるべきじゃないですか。

|

でも、「通し!」とか、ダジャレで「新聞紙!」なんて仲間内で余計なギャグを挟みながらワイワイやるからこそ面白い。その本質は、むしろコミュニケーションにあるんですよ。

キャラクターを立たせる方法

──なるほど。そういう意味では、麻雀の楽しさにある“ムダ”の部分と『ぎゅわんぶらあ自己中心派』の相性はとてもいいですね。その特徴であるキャラクターの個性も、評価値をいじることによって表しているんですか?

宮路氏:

そう。キャラクターごとに補正していますね。しかも、全部で容量が32KBしか割けないなか、1キャラあたり700〜1000バイトも使っているんです。

ただそれだけではあまり個性が出なかったので、じつはツモに“偏り”を持たせています。たとえば、タコ宮内を始めとしたタコ連中【※1】には、彼らが大好きな暗刻系【※2】のツモが来やすい……というように。

※タコ連中

片山氏の原作では、麻雀をある程度究めた人から見たとき、ロジックでは理解できないような、半端な打ちかたをする対戦相手を「タコ」と呼んでいる。

※暗刻(アンコー)

刻子(同じ牌3枚の組み合わせ)のうち、対戦相手に晒さず、手の内に持っているものを指す。

──あ、そこはちゃっかりインチキなんですね。

宮路氏:

それを入れた途端、テストプレイ中に面白い現象が起きるようになったんですよ。

あるとき、タコ宮内3人と僕で対戦していて、タコ宮内が面前で四暗刻単騎(待ち)【※1】を作ったことがあって。普通だったら超おいしいシチュエーションです。

ところがタコ宮内は、タコなので明槓(カン)をし始めて。で、カン、カン、カンと続けて三槓子で上がって【※2】……役満が満貫になったという(笑)。

──ああ、それは紛うことなきタコですね。せっかく最強の役だったのに(笑)。

※四暗刻単騎(待ち)

刻子(同じ牌3枚)が4組すでに手牌の中にあり、対子となる2枚のうちの1枚で上がりを待っている状態。最強の役のひとつ四暗刻が確定している。

※明槓(カン)

同じ牌を4枚でひと組にする行為が槓(カン)。これを未公開で進めるのが暗槓、鳴いてオープンにするのが明槓。この場合のタコ宮内は、四暗刻を崩して、点数にすれば4分の1にしかならない三槓子で上がっており、まさに「タコ」と言える。

三宅氏:

やっぱり抽象的なモデルで作ると、具体的なアウトプットの部分で予想外のことが起きますよね。それがいい。

宮路氏:

その予想外が、非常に笑えたんですよね。だから、これって普通だったら明らかにバグなんですが、あえて残すことにしてみたんです。

そういうことがほかにもありました。歌手の中島みゆきと山﨑ハコを合わせてイメージした、中島ハコというとにかく暗いパロディのキャラクターがいて。

暗いキャラクターなので、ジュンチャンやチャンタ【※1】など、なるべく端牌の役で上がるんですよ。

あるときコンピューターが操る彼女4人に対局させたときに、一人目が北を切って、二人目、三人目も北を切ったんですよ。次に北を切ったら、四風連打【※2】で局が流れ、白けてしまう。「さすがに次はダメでしょ」と思っていたら……案の定、北を打ったんです(笑)!

──暗い(笑)。

(画像はプレイステーション用『ぎゅわんぶらあ自己中心派~イッパツ勝負!~』のもの)

※1 ジュンチャンやチャンタ

すべての面子が一九牌に絡んでいるものがジュンチャン(純全帯么九)。三元牌や風牌が混じったものがチャンタ(混全帯么九)。

※2 四風連打

局の初巡に各プレイヤーが同一の風牌を切ったときに流局となるルール。

宮路氏:

「こいつらめっちゃ暗いなー!」とか言いながら、夜中にひとりで大笑いしていましたね。もちろんバグにせず、あえて残しました。

──(笑)。そうした、ほかに印象的に残っているキャラなどありますか?

宮路氏:

あと印象的だったのは『アルプスの少女ハイジ』のクララのパロディですね。クララって、脚が悪いから立てないわけですよ。

だから役を面前(未開示の状態)で立てられない、つまりつねに鳴いちゃうわけです(笑)。したがってクララが面前でテンパイすることってなかなかなくて。ごくまれに面前のままリーチをかけたときには、ハイジが出てきてあのセリフを言うわけです──。

(画像はプレイステーション用『ぎゅわんぶらあ自己中心派~イッパツ勝負!~』のもの)

──「クララが立った!」(笑)

宮路氏:

厳密にはゲームでは「クララが立てた!」ですけどね。それをやりたかっただけ。ホントくだらないでしょ(笑)。

──(笑)。

“笑わせること”がゲームでいちばん難しい

──先程からお話を聞いていると、宮路さんが楽しそうにAIと戯れて、「あえてバグを残す」というような判断をしていることがとても印象的です。それによってキャラクターの個性が抜群に出てきて、非常に面白おかしいゲームになっている。

この過程にある判断って、単に効率化を求めるようなAIとは違う、「ゲームAI」ならではのものがあると思うんです。

宮路氏:

自分で作っておいて言うのも何ですけど……結構笑えますよね(笑)。

──はい(笑)。

|

三宅氏:

でも笑わせるものって、ゲームでいちばん表現しにくいんですよね。そんななか、『ぎゅわんぶらあ自己中心派』は、「キャラが真面目に勝とうとしてるのに、間違ったことをしている」というのがおかしいんですよね。

真ん中に一本きちんとした思考が通っているから、そこからのズレが個性として出る。単にずっとお馬鹿なキャラだと、そこまで笑えないと思うんですよ。

──なるほど。そういうものの個性のバリエーションって、表面的な部分で多様性を演出しているんじゃないかなと素人目には思っていたんですが……。

三宅氏:

じつは結構難しいんですよ。

ゲームAI制作でよくあるのが、完全にシミュレーターの発想で作り、結果的にユーザー体験が微妙になること。そういうとき、よく演出であざとく誤魔化そうとするんですが、表面だけのユーザーエクスペリエンスでは、状態に状態が貼り付いただけの“薄っぺらい手触り”になりがちなんです。

|

その点、『ぎゅわんぶらあ自己中心派』って、まずはちゃんと麻雀のルーチンを作り込んだうえで、そこにユーザー体験としての面白さまで上乗せしているからこそ多様で笑えるんです。

表面的な演出だけでも作れなくはないのに、あえて一旦AIを作り込んだほうが面白く個性的なものができる──それって、ゲームAIの本質だと思いますよ。

宮路氏:

本当はあんな大変な思いなんてせず、あざとく作りたかったんだけどね……(笑)。

──本当にオーパーツのようなものですね。

三宅氏:

この仕様書が読めて本当に良かったですよ。

宮路氏:

いやいや(笑)。

徹底したテストプレイの過程

──宮路さんは、そうした「薄っぺらくない手触り」のようなものは意識されていたのでしょうか?

宮路氏:

うーん、ゲームって面白ければ面白いほど何度もやるし、RPGなんて下手すると何万回もバトルをするわけですよ。だからやっぱり演出だけで誤魔化しているゲームって、すぐに飽きるんですよね。

そういう意味では、いまだにゲーム作りで僕が重要視していることなんですが──とにかくテストプレイを大事にすべきだとは思ってます。

|

三宅氏:

この仕様書を見ると、そうしたテストプレイの痕跡も残っていますよね。

見ていて驚いたのが、評価値って普通、微調整が難しいので極端に数値を振るんですよ。

たとえば100まであるパラメータに対して、20の差をつけて判りやすくする。でも、『ぎゅわんぶらあ自己中心派』はほんの1の差によってキャラの個性を表現しているんです。容量の問題もあったと思うのですが、この地道な調整には凄まじいものがあります……。

宮路氏:

どうかしていますよね(笑)。実際、本当に途方もない作業でしたから。

|

──ちなみに、テストプレイのときってどういう基準で調整していくのでしょうか?

宮路氏:

とにかく「いちプレイヤーとしてどう思うか」ですよ。「何か変な手だな」とか「このキャラクターらしくないな」などの違和感を、ひとつひとつ何度も徹底的に検証していくんです。

つまりやっていることはディープラーニングも同じなんですよね。あれの本質って、何回もシミュレーションすることなので、確率論であって確実な正解を導くものじゃない。

|

ただ、そうした確率的な揺らぎの部分で予想外の結果が出たときに、その面白さを機械は評価できないんです。その部分は、人間の感性で判断していくわけですよ。

そのとき、「じゃあこのゲームはどんな体験をさせてくれるのか」ということはつねに考えています。

それはこの業界に足を踏み入れたときからそう。だからテストプレイで感じたことがいちばん重要。スゴく時間がかかりますが、面白くするには、もうそれだけですね。

“面白さ”の評価関数は可能か?

──そうした面白さの評価は、AIにはできないものなのでしょうか? 三宅さんに以前ご紹介いただいた『Left 4 Dead』の例【※】などを見ていると、ディープラーニングで人間の反応を何度もフィードバックしていった先に、面白さの評価関数そのものも、じつは作れるんじゃないかという気もしていて。

※『Left 4 Dead』の例

『Left 4 Dead』では、メタAIを使うことで、プレイヤーの緊張度に応じて自動的に敵を出現させている。

三宅氏:

たとえば、ユーザーのリアクションに対して、「どれぐらいの手数まで進んだ」、「何回ジャンプした」といった評価値の関数を作っていくことは可能ですよ。ただ、それを突き詰めていった先に本当に人間の感じている面白さを表現しきれるかは、ちょっと判らないと思います。

|

宮路氏:

じつはそういう研究っていろいろとされていて、たとえば対戦格闘などでCPU相手に一対一で戦ったとき、プレイヤーが面白いと感じやすい勝敗の比率というものがある程度あるはずなんです。

とはいえ、やっぱりそこでの最終的なアウトプットは人間が判断するしかないんですよ。

三宅氏:

『パックマン』を開発した岩谷徹先生が、「まずは優越感を得られる難度でやらせて、そこから簡単すぎて退屈になってきたあたりで、少しずつ難しくしてくのがいいんだ」というのは仰っていましたね。

──要は「俺TUEEE」感が大事だと。

宮路氏:

同様に、たとえばシューティングゲームって撃つゲームなんだけど、その面白さってじつは撃つ部分でなく、“避けゲー”の部分にあるんですよ。

|

一見、大量の弾が出ているように見えるけど、本当のところは弾のスピードが自機のスピードより遅いから、誰でも避けられる。それによって「この激しい攻撃の中で避けてる俺すげー」みたいな体験をできることが重要なわけです。

逆に、いちばんやっちゃいけないのが、自分の動くスピードより敵の弾を速くすること。これだと避けられなくなるので、難度が変わらなくても“クソゲー”だと感じてしまいます。

“クソゲー”は納得感で決まる

──それってまさにテストプレイで判断していることだと思うのですが、“クソゲー”の基準ってどこにあるのでしょう?

宮路氏:

やっぱり、「なぜやられているか」が納得できるか否かですね。だから、ゲーム体験で絶対に重要なのは「あー、俺なんでこんなミスしちゃったんだろう」と思うフィードバックがプレイヤーにもたらされることなんです。

麻雀も、当たり前のことをなぜかミスしたとき、「こっちを切っておけばよかった!」って思う、その後悔が面白さに繋がってくるわけですよ。

|

三宅氏:

『ぎゅわんぶらあ自己中心派』でいうと、フリテンや誤ロン【※1】で上がってしまうとかですよね。

──あくまでも「自分がミスをした」と思わせる設計にするということですよね。……あれ? でも『ぎゅわんぶらあ自己中心派』には、「ムダヅモをしない」ゴッドハンド【※2】という最強に理不尽なキャラがいるじゃないですか!

(画像はプレイステーション用『ぎゅわんぶらあ自己中心派~イッパツ勝負!~』のもの)

※1 フリテンや誤ロン

フリテンは、自分がそこまでに捨てている牌で上がりを宣言すること。誤ロンは、上がりの形にならない牌で上がりを宣言すること。

※2 ゴッドハンド

原作・ゲームともにツキも実力も超一流の打ち手。最小の手数で完膚無きまでに対戦相手を叩きのめすが、原作では自分の引いたムダなツモ(ムダヅモ)が許せず、勝っていた対局を放棄した。

宮路氏:

じつはこいつは攻略できるんですよ。

このゲームには勝ちを重ねると積み上げられていく“ツキ”のシステムがあって、それがさらにいい流れを呼び込む仕組みなんですが、一度他家に振り込んでしまうとツキが0になる。

ゴッドハンドも同様に、一度振り込むとめちゃくちゃ弱くなる。だから彼が10万点ぐらい持っていても、ひっくり返すことはできるんです。

|

もちろん、ゴッドハンドだから絶対にムダヅモをしない。つまり即テンパイをして、リーチで一発ツモをするわけです。ところが、ツモる予定の牌の中に上がり牌がないときは、当然ヤツも上がれないわけです。

そこでリーチをしているものだから、なんでもパンパン切ってくれるところに、タンヤオでもなんでもいいのでぶつけるんですよ。するとヤツはツキが0になってめちゃくちゃ弱くなります。

──そんな攻略法があったとは(笑)。

三宅氏:

ちゃんとルーチンを作ったことで、原作にない攻略法まで発見してしまった(笑)。

宮路氏:

僕も、たまたまテストプレイ中にそういうことがあって気づいたんですよね。ツキが0になった後は、もうサンドバック状態ですよ。もうこういう最強の相手を攻略できたときの達成感ったらないですよね(笑)。

──“クソゲー”が一転して、「俺TUEEE」状態に突入するわけですね(笑)。