Unityの登場で一度は諦めたゲーム作りに火が着いた

──ここからは一條さん自身の事についてお伺いします。以前は株式会社CRI・ミドルウェアにお勤めだったそうですが、就職される時はゲーム開発会社は選ばなかったのでしょうか?

一條氏:

選ぼうとしていました。大学3年当時の就職活動では、大手ゲーム会社さんの職ならプランナーでもなんでも空いている所に挑戦したのですが、全落ちしたんですよ。それからプログラミングというか情報系の技術を身につけようと思って就職を保留にして、大学院に2年いたんですね。

経営学部の情報管理学科で勉強したり資格を取ったりしていました。そのなかでCRI・ミドルウェアの存在を知り、大学1年の中ごろから同社でインターンシップを始めて一年半通ったあとに入社しました。

|

──CRIではゲーム開発用サウンドツールの販売などをされていたんですよね?

一條氏:

そうです。そんななか2013年か14年ぐらいに、同社の主力製品である「ADX2」のUnity対応バージョンが出ることになったんです。Unityにもサウンドシステムは入っていますが機能が限定的だったんですね。

そこにCRIの技術を入れて、スマホの音ゲーや音楽の演出をより良くするプラグインを販売することになったと。そんな中でUnityの情報を仕入れていくうちに、これを使えばゲーム作りにもう一度挑戦できると考えたのが開発を再開したきっかけです。

──再開ということは以前にも何か作っていたと?

一條氏:

小さいときからゲーム作りには興味があったんです。ただ、他のゲーム開発環境を触って挫折した事がありまして、ずっと作っていなかったんですよね。

自分でゲームが作れないならば、「開発に役立つツールの販売や紹介をする仕事に就くことでゲーム制作者が楽になり、より良いゲームが出てくるはず」と考えながら働いていました。業界貢献をすることで、面白いゲームが出るようになって自分が楽しめると考えているんです。

──なるほど。ではUnityで最初に作ったのは何ですか?

一條氏:

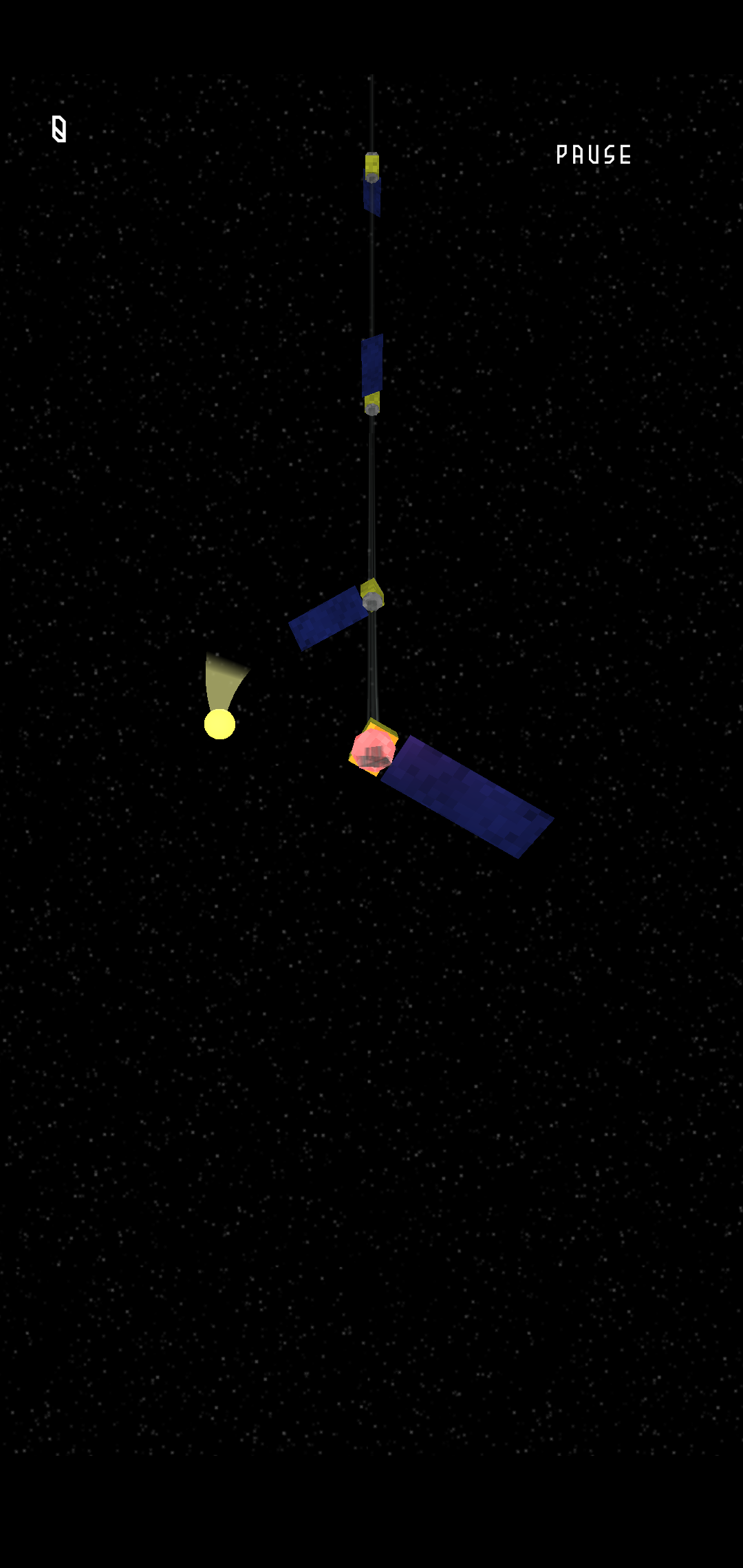

1タップで遊ぶiOS / Android用のアプリですね。ゲームを作ってリリースしたのはそれが初めてでした。これはUnityの学習を兼ねて作り始めたアプリで、くるくる回る黄色い星に向かって飛んでくる人工衛星をタップして避けるんです。衛星に当たると終わりというシンプルなルールでした。

これは広告をつけて無料で配信したら18円儲かりました(笑)。まあ数百ダウンロードしかされませんでしたから。

一條氏が最初に作ったアプリ『THROUGH SATL』

──スマホアプリの次に作ったのがPS Vita用の『CardBoard Cat EP』ですか?

一條氏:

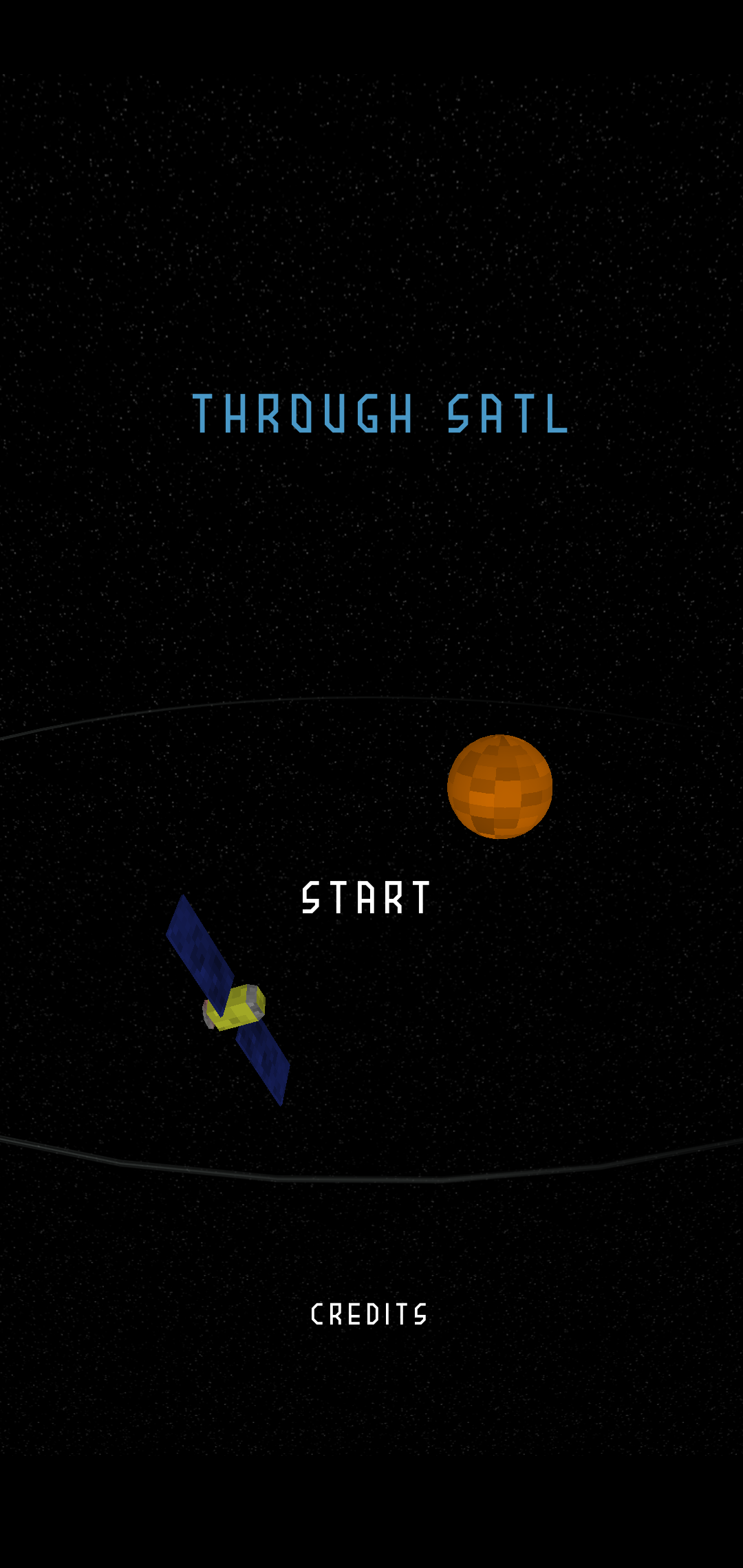

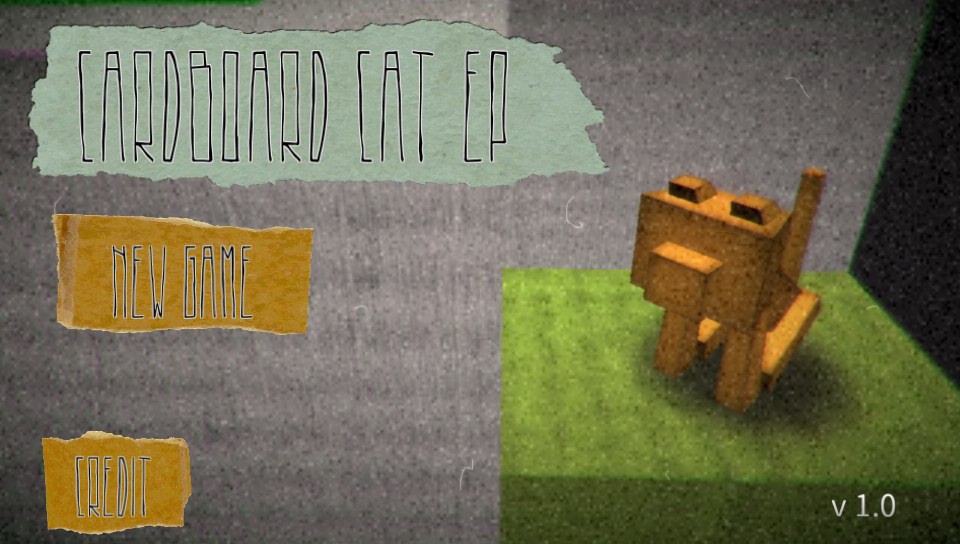

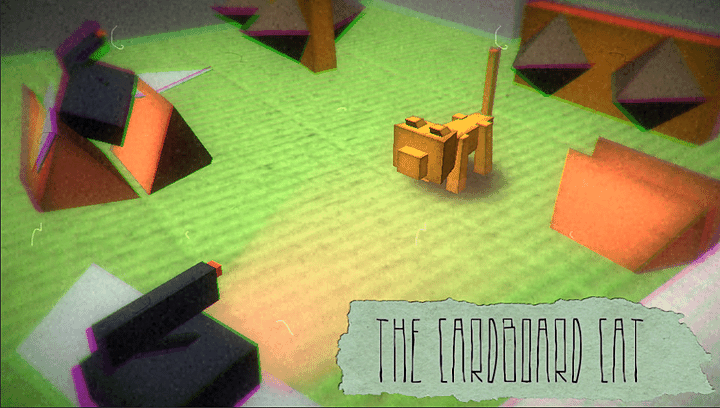

そうです。スマホアプリを作り終えたあと、PlayStaiton Mobileという、個人が制作したソフトをPS Vitaに配信できるストアを作りますというアナウンスがソニーさんからあったんですね。Unityも使えますというお話でしたから、これはチャンスだと思い『CardBoard Cat EP』を作ったんです。

『CardBoard Cat EP』

これはトップビュー画面のアクションゲームで、段ボール製のネコが罠だらけの部屋を脱出していくゲームです。特徴は、裏側の背面タッチパネルを指でとんとんとはじくと、ゲーム内の床に仕込まれている罠の位置が分かるシステムですね。

罠の場所を確かめつつスティックでキャラを動かして迷路から脱出します。1本150円で売って、500ダウンロードぐらいいきました。

──PS Vitaは背面のあの機能を大々的に使ったゲームがあまり出なかったですね。

一條氏:

そうなんですよ。せっかく面白いギミックがあるのにあんまりゲームがないなと思って、このゲームを開発してみました。その後、PlayStation Mobileは閉鎖してしまったのですが、背面タッチを使うゲームだから移植が出来ないと(笑)。

当時は会社に勤めながら土日とかにチクチクUnityでゲームを作っていて、このゲームの配信を終えて、次のタイトルは何にしようと考えていたんです。そこから冒頭の開発の話につながります。なので、実は『Back in 1995』も当初はPS VitaのPlayStation Mobile向けに作っていたんですよ。

|

──なるほど。

一條氏:

ところがストアが閉じられることになったので、Steamに転向して、次いでNewニンテンドー3DSで出したと。最初にSteam版、その2年後ぐらいに3DS版、そして巡り巡って今年PS Vitaに凱旋するという数奇な話で、人生何が起きるか分からないなと思いますね。

──ゲーム開発にもう一度挑戦してみようという気になったのはUnityの存在が大きいんですね。

一條氏:

はじめは同人活動として夜中とか土日にゲームを作っていました。仕事の面では、CRIの社内で僕が旗振り役になって個人やインディーゲーム開発者に向けたサウンドツールを作ろうと、社内の様々なメンバーを説得したりしていました。

──CRIさんでは営業をされていたそうですが、基本的には法人がお客さんですよね?

一條氏:

はい、ゲーム開発会社のみでした。

──そのなかで個人に焦点を当てた理由は?

一條氏:

これもUnityの存在が一番大きかったです。2013年頃はXbox 360からインディーゲームの存在が目立ち始めていました。僕は当初から、ゲームのクリエイティビティの未来はインディーにあると思っていて、そこに向けて活動をしていかないとツールを使う人がどんどん減っていくだろうという確信があったんですよ。実際、今はインディーライセンスがないツールはかなり厳しくなっていくと思いますね。

──法人向けだとソフトを使うにもそれなりのお金が必要ですよね。

一條氏:

CRIのミドルウェアは、以前は契約金が数十万円からでした。今でこそ無償版も、スマホビジネス向けの月額契約もありますが。ツールを投入すればそれだけクオリティが改善するので、対価をいただくのは当然だとは思うんです。

ところが、モバイル用アプリの開発者さんはweb系のオープンな思想から転向してきた方も多く、各種ツールも無料版が当たり前にある。会社がスマートフォン向けの事業をやっていくなら、無料版がないと絶対に無理だっていう話をして、主力製品である「ADX2」の無償版を作ろう、という話を立ち上げたんですよ。

|

──そこを見据えて会社側に提案していたんですね。

一條氏:

最終的に「ADX2 LE」として無償版が登場し、これによってスマホゲーム開発者にもツールが広まったし、結果を出して会社側にも理解してもらえたかと思っています。今も増えている国内のインディーゲームクリエイターにもちゃんと使ってもらえるツールになったのは良かったかなと。そんなことを社内でやっていくなかで、「ADX2 LE」をローンチして1年ぐらいの時にある転機があったんです。そこから会社を退職して、インディーゲーム向けのいろんなツールやサービスを紹介する人になることを決意しました。

──個人でそんなことをやっている方はあまりお見かけしないですよね。

一條氏:

海外では「Developer Relations」やアドボケイトなどの職業があって、ツールやサービスの良さを開発者さんに伝えることが仕事の人がいます。営業ではないし広報でもないんですが、そういう役割がある。僕はゲーム業界の中でそういう仕事をやっていきたいと。

──先見の明があったんですね。それにしても会社員と趣味のゲーム開発という二足のわらじをはくのは大変じゃなかったですか?

一條氏:

当時は大変でした。CRI社は渋谷にあるのですが、渋谷から家へ帰る道の途中に、受験生向けの学習室スペースがあるんです。

当時はそこを契約して、就業から終電までゲーム開発をしてから帰って寝る生活を続けていました。そういうスペースを借りないと集中できないんです。会社が早めに終わったりすると、そこで何時間も開発をやっていましたね。

──個人のゲーム開発者で一番大変だと思うところはどこでしょう?

一條氏:

ひとことで言うと“継続”だと思います。ゲームを作り始めることは正直誰でもできるんですよ。「プログラムができない」という人に対しては、僕自身が最初はできなかった人なので、「悪いけど2〜3年頑張ってね」と突き放した言い方ができちゃう。

本当に難しいのは継続ですね。継続というのはゲームをリリースして、それで生活していけるかどうかということです。特に日本ではこれがめちゃめちゃ難しい。

──継続が難しい理由は何でしょう?

一條氏:

いろいろな背景があります。まず、日本だと歴史経緯的にゲーム機がおもちゃから始まっているので、大人向けのゲームが少ない。ゲームは子供のおもちゃだと思われていて、ゲームに対する文化価値が低い。加えて、日本ではインディーゲームクリエイター向けの投資がほぼない。こんな状況では資金調達が大変困難です。それを何とかしようと思って僕は会社でもボランティアでも活動をしています。

|

また、インディーゲームクリエイターという職や立場がまだまだ確立していないので継続しづらいという問題もあるでしょうね。最近はそうでもないかな? この1年ぐらいはクリエイターも増えてきた実感があります。

──ゲーム開発だけで食べていけるインディーゲームクリエイターは少ないですよね。

一條氏:

本当は専業で食べていける方がもっと大勢いて然るべきなんですよ。本来はそれができるだけの技術力と発想力を持っているクリエイターはいっぱいいるんです。投資のほかに国からの支援もないので厳しいですね。

台湾とか韓国に出張で行くと、インディーゲームに対する環境がまるで違うことに驚かされます。たとえば、地元の商工会のバックアップがあったり、インキュベーションセンターなどもある。ちゃんとインディーゲームがゲーム産業の中の一角にあって、皆で盛り上げて業界を発展させようとしている。日本はまだそこまでいっていないんです。それを何とかしていくというのが、僕の会社の事業目的のひとつでもあるんです。

──資金的な面ではクラウドファンディングに頼るしかないんですかね。

一條氏:

クラウドファンディングも今は難しくなっていると思います。ちょうど一昨日、クラウドファンディングの日本支部の会社の方と話していたんですけど、ゲーム開発のクラウドファンディングってとにかくwebで目立たないと駄目なんですよ。

しかし、目立つためには間にマーケティングの会社を入れないといけない。結局それにもお金がかかるんですよね。

狂ったゲームを見るためにクリエイターを支える

──今は会社の経営とゲーム制作の両方をやっていらっしゃいますけれど、大変ではないですか?

一條氏:

かなり大変です。大変ですが効率的にやっているんですね。実はCRIの仕事は独立した今も引き続き業務委託で仕事をお手伝いしています。「ADX2」を紹介するセミナーの実施や、開発者向けのブログに使い方の記事を投稿したりしています。

それから今はUnity開発者のための書籍を書いていて、これもCRI社との共同事業です(『Unityサウンド エキスパート養成講座』、2019年8月に発売)。そういう仕事をやりつつ、実は開発中のゲームにも「ADX2」を使っているんです。なので、ゲームを作ると「ADX2」の知識が深まるし、逆にCRIの仕事を一生懸命やるとツールに詳しくなってゲーム作りが楽になると。

──仕事と開発がうまく重なっていますね。

一條氏:

ほかにも、5月からは「Genvid(ジェンビッド)」というサーバーミドルウェアの仕事も受託しています。これは、Twitchの実況動画経由でゲームに干渉ができる技術です。TwitchやYouTubeの動画の上にボタンを乗せて、そのボタンをタップするとゲーム側に反応が行くインタラクティブ・ストリーミングという技術を使っているんですね。たとえばゲームの対戦実況をやっているところに、番組を観た人が対戦に爆弾を投げ込んでジャマをするみたいなことができる。

※「Genvid(ジェンビッド)」紹介動画

──干渉ができるのは面白そうですね。

一條氏:

そんな仕事もやりつつ、「Play,Doujin!」というパブリッシャーのお仕事もやっています。

こちらはインディーゲームパブリッシュに関するディレクターをやっています。PS4やSwitchでゲームを出したい個人のクリエイターさんを支援する活動です。自分でゲームをリリースした経験からアドバイスできることもあります。Unityのこのバージョンではこういうことをすると不具合があるかも、みたいな情報をクリエイターの皆さんにお伝えして、開発をサポートできると。全部繋がっているんです。

──無駄がないんですね。

一條氏:

受託している仕事の全て、日本のインディーゲームのクリエイターのためになることをしているつもりです。これからゲームクリエイティビティはインディーゲームに寄っていくと僕は信じて活動をしているので、当然それに対してビジネスをしないと、将来的には売り上げが立たなくなる。

|

──開発者を支えたいと思う気持ちは、営業マン時代に開発者を支援するためのソフトを売りたいと思った経験からも来ているんですね。

一條氏:

そうです。ただ今は対象がインディーですね。そっちをサポートした方が、より狂ったゲームが世に出るという確信があったので。大手の開発会社さんも個人も、僕としては全く変わらないお客さんなんですが、少ない人数で作られているゲームの方が自分の好きなものに近いゲームに出会えそうなんですよね。

インディーの方が良い意味で内容が狂っているんです。今日本で成功しているインディーゲームクリエイターで『カニノケンカ』というゲームを作っているぬっそさんという方がいらっしゃいます。

最強のカニを目指して戦う対戦アクション『カニノケンカ』の早期アクセス版リリース。『エース・オブ・シーフード』のnussoftの新作海産物ゲーム

──ぬっそさんは以前別の仕事でインタビューさせていただいたことがあります。

一條氏:

僕は彼の開発スタイルが一番理想的だと思っているんですよ。ご自身で作られるゲームの狂ったところを突き詰めて、それで生活をされているというのは。

あとは別に狂っているとかではなくて「俺はこの表現が好きだ、だから作る」というのを体現している方ですね。『ジラフとアンニカ』というアドベンチャーゲームを作っている紙パレットさんとか。

(画像は『ジラフとアンニカ』公式サイトより)

──ネコ耳の少女が出てくる可愛いゲームですね。

一條氏:

「制作者はこういうのが好きなんだな」と思いながら見ています。

──確かに自分たちの好きな物を詰め込んだんだろうなという感じは出ていますね。

一條氏:

そういうゲームを見ていると、やっぱり突き詰めたものを作るクリエイターさんがもっと生まれやすい世の中にしたいという大きなビジョンがあるんですよ。それは仕事だけではなくてボランティア活動でも支えたい。

──どんな活動をされているんですか?

一條氏:

まずはCEDEC(日本のゲーム開発者向け技術カンファレンス)の運営委員です。これは先ほど申し上げた、ゲーム産業とインディーゲームクリエイターを融和したいという思いが根底あります。もう一つは、「東京電脳特区」というインディーゲームイベントの運営メンバーです。僕はいずれも広報担当でした。

「東京電脳特区」については、巨大化するインディーゲームイベントの中で、日本でゲームを作っている人達が全然目立たないことを問題視して、仲間で共同して立ち上げたイベントです。

──主催側に回るとモチベーションも違うのかなという気がします。

一條氏:

違いますね。イベントを通じて、しっかり自分のゲームを知ってもらう仕組みを取り入れたり。漫然と「出展したけれどインタビュー取材を申し込まれるようなこともなかった、あぁ残念」と思うのではなくて、自分たちで能動的にメディアさんやプレイヤーさん向けに見つけてもらえるような施策を手探りでやっていくと。

──一條さんのされていることは全部繋がっていますね。個人制作者にとってはありがたいんじゃないですか。

一條氏:

そう思ってもらえたなら一番嬉しいですね。自分の持っているものを全部差し出しても、未来に期待が持てるぶん僕が楽しいんですよ。その先にいるゲーム作家が、どこかいい意味で頭のおかしい突き抜けたゲームを出してくれるはずなので(笑)。そういうリターンが僕の中で確定すれば頑張れると。

──一條さんは御社を拡大して自分と同じことをやる人を増やしたいんですかね?

一條氏:

会社の規模を拡大したいという気持ちはないですね。多分社員を入れても、その人がいずれ独立しちゃう気がして(笑)。でも、営業活動自体は下手なりに好きなんですよ。なので、その強み部分を他のクリエイターさんに使ってもらえたらいいのかなと考えています。

──ニ足のわらじは履き続けそうですね。

一條氏:

僕がゲーム作家として今のところ生きていけるのは、ニ足のわらじを効率的にやっているからだと思います。そのノウハウをいろんな人にシェアしていくのはありかもしれません。

|

──御社は個人開発者が開発に専念できるような環境づくりをしていきたいということなんですか?

一條氏:

それがベストですね。もっといいのは、国などから助成金が出てきてインキュベーションセンターを作ったりすることでしょうか。そこで開発者にお願いをして1〜2年でゲームを作って下さいとか、そういうことができるような活動をしていきたい。中国には実際にそういう仕組みがあって、モバイルゲームで一山当てたディレクターが数十人のインディークリエイターにお金と場所を出している方なんかもいるんですよ。負けてられないですね。

新作『デモリッション ロボッツ K.K.』はヒロインの家を壊せるゲーム

──今制作されている『デモリッション ロボッツ K.K.』はレトロポリゴンの表現とは全く違うものになっていますが、これは『Back in 1995』でやりきった感があるからですか?

『デモリッションロボッツ K.K.』

一條氏:

そういうことです。レトロポリゴンの表現は相変わらず好きなんですけれども、その良さを十分に伝えられたという実感はあるんですよね。もうほうっておいてもPS1表現をやるクリエイターは続いていく。「次はプレイステーション2世代を想定したポリゴン表現をやらないんですか?」と言われたこともありますが、PS2世代だったらすでに作っているスタジオはありますし、僕がやるまでもないなと。

──新作は街を壊すゲームということで『ブラストドーザー』を思い出しました。

(画像は任天堂『ブラストドーザー』より)

一條氏:

そうそうそう。『ブラストドーザー』はちょっとだけ意識しています。でもゲームシステムは全然違うんですよ。「デモリッション ロボッツ K.K.」は今で完成度30%ぐらいなんですが、システムを煮詰めている段階でまだあまりゲームとして面白くないんですよね(笑)。なのでもう少しゲームデザインを変えていきます。

僕は操作感も含めてプレイステーションの『リモートコントロールダンディ』が好きで、その影響が一番大きいです。ただ、Switchでゲームを作るなら4人のローカルマルチプレイを入れたいと思っていて、独特の操作感はトレースしていません。

あと『リモートコントロールダンディ』にはヒロインが出るんですよ。

ロボット同士が戦っている街にヒロインの家があって、バトル中に間違って壊しちゃうこともあるんです。あれがすごく好きだったんですよ。

ただゲーム内のイベントなので、3回ぐらいしか壊せない。そこで自分のゲームの場合は対戦ゲームにすれば、この「ヒロインの家を壊す」という行為を無限に繰り返すことができる。この発想が根底にあります。

──ゲームの裏の目的ですね(笑)。

一條氏:

表の目的は解体屋さんとして建物を壊すことなんですけどね(笑)。Switch版と同時にPC版では先ほど紹介した「Genvid」を取り入れて、新しいゲームストリーマー向けの技術を使ったゲーム体験を入れていきたいと思っています。

──マルチプレイではどう戦わせたいんですか?

一條氏:

このゲームは4人対戦のアクションながら、今のコンセプトだとロボット同士は直接戦わないんですよ。プレイヤーは解体会社の社員ということもあって、ビルを破壊しまくることが目的なんです。設定としては「かつて宇宙人と戦った戦闘用ロボットがあったが戦争に勝利して民間に払い下げられたので、これを使ってビルの解体業をやっている」というものです。

4人で競っている理由はまだあやふやですけれど、壊すビルによってはボーナスが追加されてそれが給料に反映されそうです。

|

──社員同士は解体作業をしながら稼いだ金額を競っているんですか?

一條氏:

それもありますね。誰かが壊そうとしているビルを横取りして漁夫の利を得ようとか。あと、ロボット兵器っぽくスーパーアタックみたいなのが使える。でもロボット同士は直接バトルをせずにマップ上の破壊で競っていくタイプです。

──各ロボットの破壊性能は同じなんですね?

一條氏:

今のところ同じですね。

──じゃあビルの壊し方とか壊す場所が重要になる?

一條氏:

そうですね。でも本当に開発中で、今後は仕様が大きく変わると思います。今まさに悩んでいるところなんですよ。どのくらいまで作れるかというのを今見積もっているといるところで。

グラフィックも最初は自分で作ったんですけれど、ブラッシュアップのタイミングで別の人に1回外注して作り直したんです。せっかくSwitchで開発する機会を頂いていますし、なるべく良いものにしていきたいと。なので発売時期も未定にしました。

──壊し方の順番が決まった建物などはあるんですか?

一條氏:

それはないですね。とにかく2発殴ると壊れるというシンプルなもので。だからすごい硬いビルとか、あるいは壊そうとすると爆発するとか、そういうギミックは本当に今アイデアを出している最中なんですよ。

──倒し方によっては他の人に被害が及ぶとか。

一條氏:

あぁ、やりたいですね。

|

──一條さんが考えるゲームは世界観がユニークですよね。

一條氏:

ありがとうございます。でも、どういうゲームシステムに落とし込んでいくかが本当に手探りですね。いつまでも作り続けていくわけにもいかないですから。今は純粋にこのゲームを4人でやってもらった時に面白さがちょっと足りない。

──あぁ、難しいですね。

一條氏:

「やっぱりアイテムをバリバリ出すゲームシステムがいいよな」とは思うんですけどね。

──相手を殴れるとゲームが破綻しちゃうんですか?

一條氏:

そうです。なので、殴ったら相手はスタンする(しびれる)んだけど、業務妨害として自分の給料がちょっと減らされるみたいな(笑)。

──会社員だから減給される(笑)。

一條氏:

クリア後の報酬の表示も今は棒グラフになっていますけれど、営業成績みたいに花丸をつけて出したいですよね(笑)。そういうブラック会社っぽい雰囲気プラス、SFプラス、自分のフェチズムを表現したいんですよ。

個人がゲームを作って売りやすい環境

──Unityを触る前に一度ゲームを作ることを諦めたと仰っていましたけれど、戻ってきて良かった気がしますね。

一條氏:

それは本当に思うんですよ。ゲームが好きな人って「こんなゲームを作りたい」という気持ちが誰にでもあると思うんですよね。ただ、世の中にすでにあふれているゲームと同じものを作ってもあまり意味がない。

「俺がやりたいゲームが無い」という人がゲーム作りに向いていると思うんです。これは僕の持論ですけれど。

|

──だから自分で作ると。

一條氏:

そういうことですね。しかも、そう思った人が時間をかけて勉強すればゲームを作れるようになって、ゲーム機でもリリースできるようになっている現代は本当に良い時代だと思いますよ。

──インディーゲームの爆発を支えているのは、そういう環境なんですかね。

一條氏:

それはあります。あとはダウンロード販売が確立したことも大きいですね。日本国内では任天堂がものすごくインディークリエイターのサポートに力を入れていますから。任天堂の「Inidie World」というYouTube番組は本当にすごい。この番組に出てくるSOEJIMAさんとBOKUさんの2人組は実際のインディー開発者との窓口担当でもあるんですよ。

──Nintendo DSやWii Uの頃と比べるとだいぶオープンになったというか個人が参入しやすくなりましたね。

一條氏:

本当にそう思います。このインタビューを読んでいる個人でゲームを作っている方や、スマートフォン向けのゲームを作っている会社さんは、Switchにどんどん参入してほしいと思っています。任天堂に問い合わせると意外と早く開発機材が買えちゃうかもしれない。参入の障壁はほとんどなくなりましたよね。

ゲーム作家兼経営者の目指すもの

──今後一條さんがゲーム作家として、あるいは経営者として目指すものを教えてください。

一條氏:

ゲーム作家としては、今作っているゲームの完成ですね。他にもやりたいゲームのイメージはあるんですけれども。今作はゲームデザインの時点からクラウドゲームに乗せることを想定しているので、そういった新しいプラットフォームの対応をしたい。少し前にSTADIAの発表がありましたが、STADIA、MicrosoftのProject xCloudなどを狙っていきたいと思っています。

──経営者としてはいかがでしょうか?

一條氏:

経営者としては、僕と同じようにゲームを作っている方のゲームの継続性・持続性を高めることを様々な手段で目指していきたい。その手段はより良いツールの販売、イベントの運営やCEDECなどのボランティア活動を通してですね。

あとはパブリッシャーを通じて良いゲームがゲーム機で販売できる機会を作って、これから作る人がちゃんとそれで生活をしていける環境の構築です。

「ゲームを作っていたけど生活ができないんで会社員に戻ります」とか「アルバイトやっていて開発の時間が無くなりました」というのが僕としては最悪の状況だと思うんですよ。それは避けられるような手段を提示していくのが会社の大きな目標です。

例えばフリーのイラストレーターさんでも、自作の作品を作りつつ、受託仕事として教科書の挿絵を描くような働き方もありますよね。ゲーム作家もそうなっていいと考えているんです。

仕事の比率的がメイン2:サブ8でも、メイン8:サブ2でも良い。そういう形でゲーム作家という職業が確立され、才能あるクリエイターが捜索を継続して、それで生きていけるのが理想ですよね。(了)

|

レトロポリゴンの魅力を伝えるために奮闘した一條氏の足跡をたどるインタビューだったが、筆者がここ数年インディーゲームクリエイターの取材をし続けていることもあって、いつしかそちらの話題も深堀りすることになった。

インディーゲームの種類はさまざまだが、1プレイヤーとして心を動かされるのは、やはり制作者のやりたいことや表現したいものがストレートに表れた作品だ。一條氏の言う「狂ったゲーム」がそれで、言い換えるなら異様にとがったゲームということになる。

『Back in 1995』もその狂ったゲームの1本だった。レトロポリゴンという視点で32bit世代機の3Dゲームをとらえ、実際に制作することでその魅力を伝えることができるのもインディーゲームならではだろう。

インタビュー中で一條氏は、日本のインディーゲームクリエイターが生きていく厳しさを、草がアスファルトを突き破ることにたとえていたが、選ばれた人、運のいい人しか制作を続けられない環境というのは、可能性の芽を摘んでいるように思える。

インディーゲームクリエイターの活動をボランティアでも支援する一條氏の取り組みが実を結び、アスファルトを軽く突き破る、より狂ったゲームが花を咲かせることを期待している。

【この記事を面白い!と思った方へ】

電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。

頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応

※クレジットカードにのみ対応

【プレゼントのお知らせ】

『Back in 1995』オリジナルTシャツを2名様にプレゼント!

詳しい応募方法は電ファミニコゲーマー公式Twitter(@denfaminicogame)をチェック!90年代的レトロポリゴンアドベンチャーゲーム

— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) October 23, 2019

『Back in 1995』Tシャツを2名様にプレゼント@denfaminicogame

をフォロー&このツイートをRTで応募完了

開発者・一條氏がレトロポリゴンの魅力を語る記事はこちら↓https://t.co/H0kfvF9gEL pic.twitter.com/k4nYHpLTXB

【あわせて読みたい】

素材の組み合わせだけのゲームが5万本セールス!? 「ほぼ1枚も描いていない」という『Overdungeon』作者に訊くWeb的ゲーム開発実はこの本作、そのほとんどのグラフィックやUIを「アセット」から作っているのをご存知だろうか? アセットとは、ゲーム開発においてわかりやすく言えば素材のことで、要するに本作はグラフィックスの素材を“ほぼ自作することなく”成り立っているのだ。さらに話を聞けば、本作はコンセプトにおいても、『Slay the Spire』と『クラッシュ・ロワイヤル』という人気作ふたつをかけ合わせるという発想から始まっているという。