開発に参加した若手開発陣に芽生えた『R-TYPE』リスペクト。画面比16:9で抱いた「横シューの時代がきた」という感覚

──本作の開発はいつごろから始まったのでしょうか。

九条氏:

1回目のクラウドファンディング前後ぐらいからですね。開発期間としては、実験的な部分も入れたら2年ぐらいです。2年前の4月に発表した段階で試作していましたので。

──2019年の東京ゲームショウ出展時にステージ1の一部を公開されていましたね。

九条氏:

あのときはステージ1と言うよりは、いくつかのステージの要素を集めた仮組でした。基本機能を作って東京ゲームショウで見せるという区切りを設け、ひととおりの機能を入れた形でしたので、その後から本格的な開発がはじまった形ですね。

──開発期間中、チーム人数は増減すると思いますが最大で何人ぐらいだったのでしょうか?

九条氏:

ピーク時は30名弱です。最初は5、6人からスタートしたんですけど、量産体制や複数の要素を並行して開発を進めるような時期は25名くらいでやっていて。『R-TYPE FINAL』や『R-TYPE Δ』をいっしょに作っていたスタッフもいてくれたので、作りやすかったです。

──若いスタッフだと、そもそも『R-TYPE』を知らないということもあると思うのですが、開発スタッフの年齢は比較的高齢だったのですか。

九条氏:

開発チームの年齢はバラバラで、『R-TYPE』を知らないスタッフにはTozai Gamesさんの『R-TYPE Dimensions』をプレイしてもらいました。スタッフの経歴や知見にばらつきがあって、そこはチームのおもしろいところなんじゃないかなと思います。そういった集まりで作っていたので、レベルデザインも分担しており、22〜23歳の人もステージを作っているし、私自身もステージを作っているといった体制で。

ステージの順番にも気を使い、ステージごとの変化が生まれるように制作しました。スクロールシューティングのステージを今までに20ステージ以上作っている私も何ステージか作っていますし、若手も作っているし、中堅スタッフも作ってるという形ですね。

|

|

──レベルデザインはベテランのスタッフが担当しているものだと思っていました。若いスタッフの感覚も取り入れているわけですね。

九条氏:

もともと『R-TYPE』はステージクリアー型ゲームですので、ステージごとの変化というかガラッと変えたいというのがあって、あまり縛りをつけずに前のステージとの違いを出してほしいというオーダーで、何人かのレベルデザイナーに案を出してもらいました。各ステージの提案に対してはレベルデザインを担当するすべてのゲームデザイナーが入った打ち合わせを行いました。

ですから、横シューティングについてのベテランの知見、たとえば「ここは、こう作っておかないとこういう不都合があるよ」というのも活かせるし、若手からは「縦スクロールにしてもいいですか?」という意見もあって、ステージごとの変化は付けられているのではないかと思います。

──初代『R-TYPE』は波動砲の存在がアーケードの横シューティングとして斬新で、多くのファンをひきつけたと思うのですが、若いスタッフにとっては「ただの溜め撃ちが、なぜこんなに重視されているの?」など、当時といまの感覚の違いもあったのでしょうか。

九条氏:

『R-TYPE』は元はアーケードゲームじゃないですか。アーケードでシューティングを遊んだことがないスタッフからは「連射は、連射ボタンを押せば済むじゃないですか」という声もあって「それはもともとないんだよ」と諭したり(笑)、波動砲を生かしたゲーム作りのためには、敵の弱点の露出や自機の射線が通るタイミングを限定的にしないといけないなどの説明をしました。

R-TYPE Dimensionsで旧作をプレイしていた若手スタッフは、スピードアイテムを取るとスピードがアップするという概念もよくわからないみたいで「スピードって上げたら下げれないの?」という意見もありましたね。

──ああ、なるほど。1980年代後半のシューティングゲームでは当然のことだった、パワーアップアイテムを取って自機が強くなるというのが、いまの世代にはピンとこないんですね。『R-TYPE FINAL 2』ではスピードを下げる機能があってスピードの調整ができるので、シューティングが苦手な人にも優しいなと感じました。

九条氏:

『R-TYPE DELTA』を作っていた時に家庭用のシューティングということでスピードはアイテムではなくボタン操作にすることにしました。『R-TYPE FINAL 2』でもそこは踏襲しています。

──昔のシューティングゲームでは、どれだけパワーアップしていても一度死んだら自機が弱いまま立ち直れないという辛さがありました。いまの世代からしたら「いや、それ無理だろ」と感じる部分だと思うのですが、世代間の感覚の相違はほかにもあったのでしょうか。

九条氏:

若いスタッフも『R-TYPE』のおもしろさはわりとすぐにわかってくれましたね。『R-TYPE』というゲームが何によって構成されてゲームたらしめているのかとか、ほかのゲームと何が違うのかとか。レポートを作ってもらって理解度を可視化してチェックもしたんですけど、古臭いという印象もなかったみたいで。若いスタッフが関心を持たずに作ったら嫌だなと思ったんですけど、だんだんと『R-TYPE』に対してリスペクトが芽生えていきましたね。

|

|

──若いスタッフに、『ダライアス』や『グラディウス』といったほかの名作横シューティングもプレイしてもらったのでしょうか?

九条氏:

ほかの横シューティングとの比較はしませんでした。ただ、『R-TYPE』シリーズ作の比較は行ったので、もしかすると彼らの中で横シューティングは『R-TYPE』だけという認識かもしれないですね。ジャンルとして捉えておらず、横シューティングを作ったというよりも『R-TYPE』を作った、という感覚かもしれません。

レベルデザインを任せるメンバーには『R-TYPE』を数週間ぶっ続けでプレイしてもらったり、資料を見てもらったうえでレポートを提出してもらいました。そのレポートを見ていると、いままでまったく横スクロールシューティングを遊んでいなかった人も、『R-TYPE』が持つ駆け引きの濃さは感じてもらえていて。30年前のゲームからインパクトを感じてくれたのは伝わりました。打ち合わせなどでステージ案について議論していても、『R-TYPE』に対する敬意を強く感じましたので。

|

──『R-TYPE FINAL 2』は画面が16:9になったことで、プレイ感覚が変わっていると思いますが、その点はいかがですか?

九条氏:

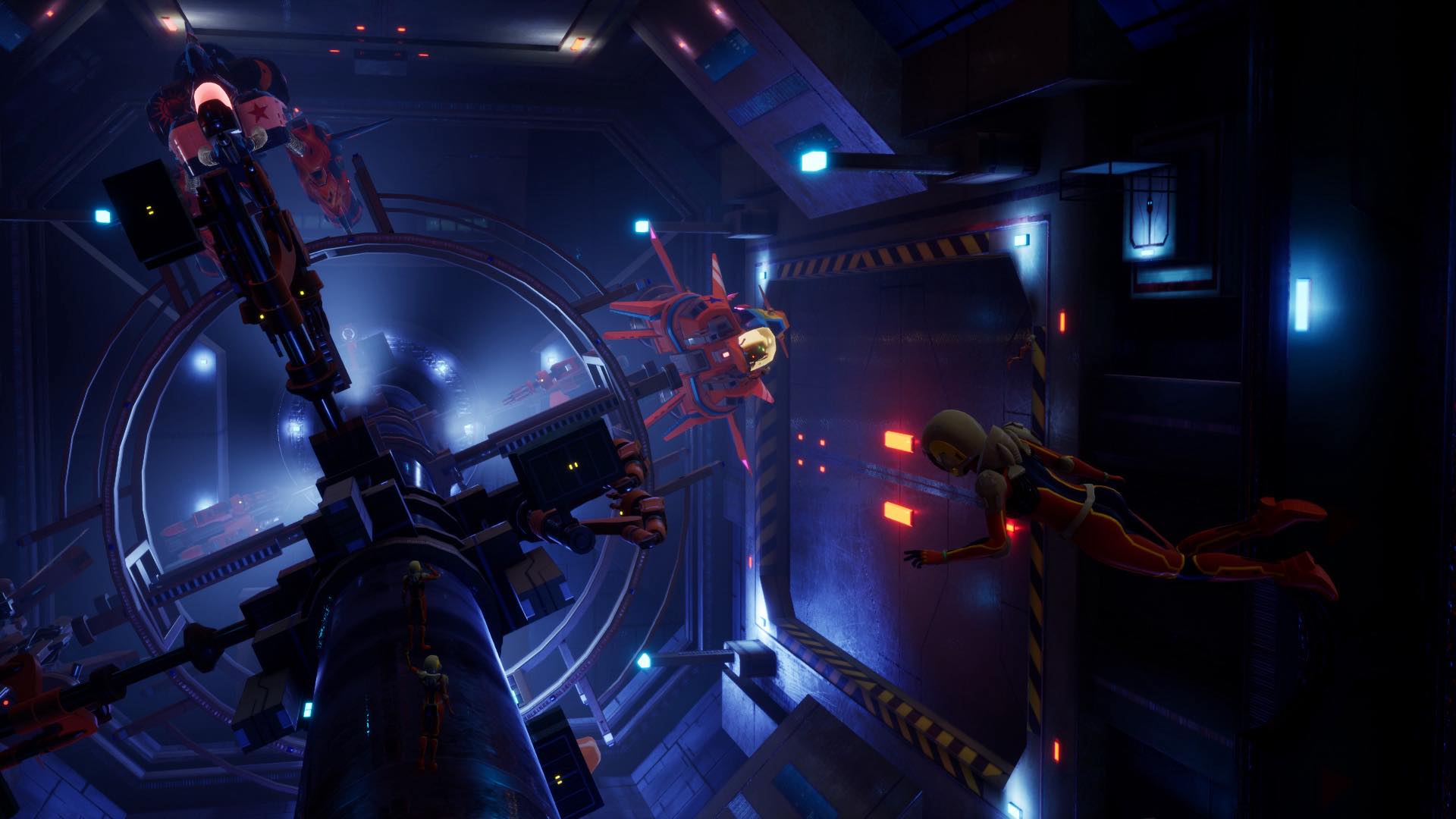

16:9になって横シューの時代がきた、と思いましたね(笑)。横シューというジャンルが1周して合ってきた感じです。画面の印象はだいぶ違いますね。4:3の画面に戻ったら「狭っ!」ってなりますから、もう戻れない(笑)。

──開発の中で新しい発見もあったのでしょうか。

九条氏:

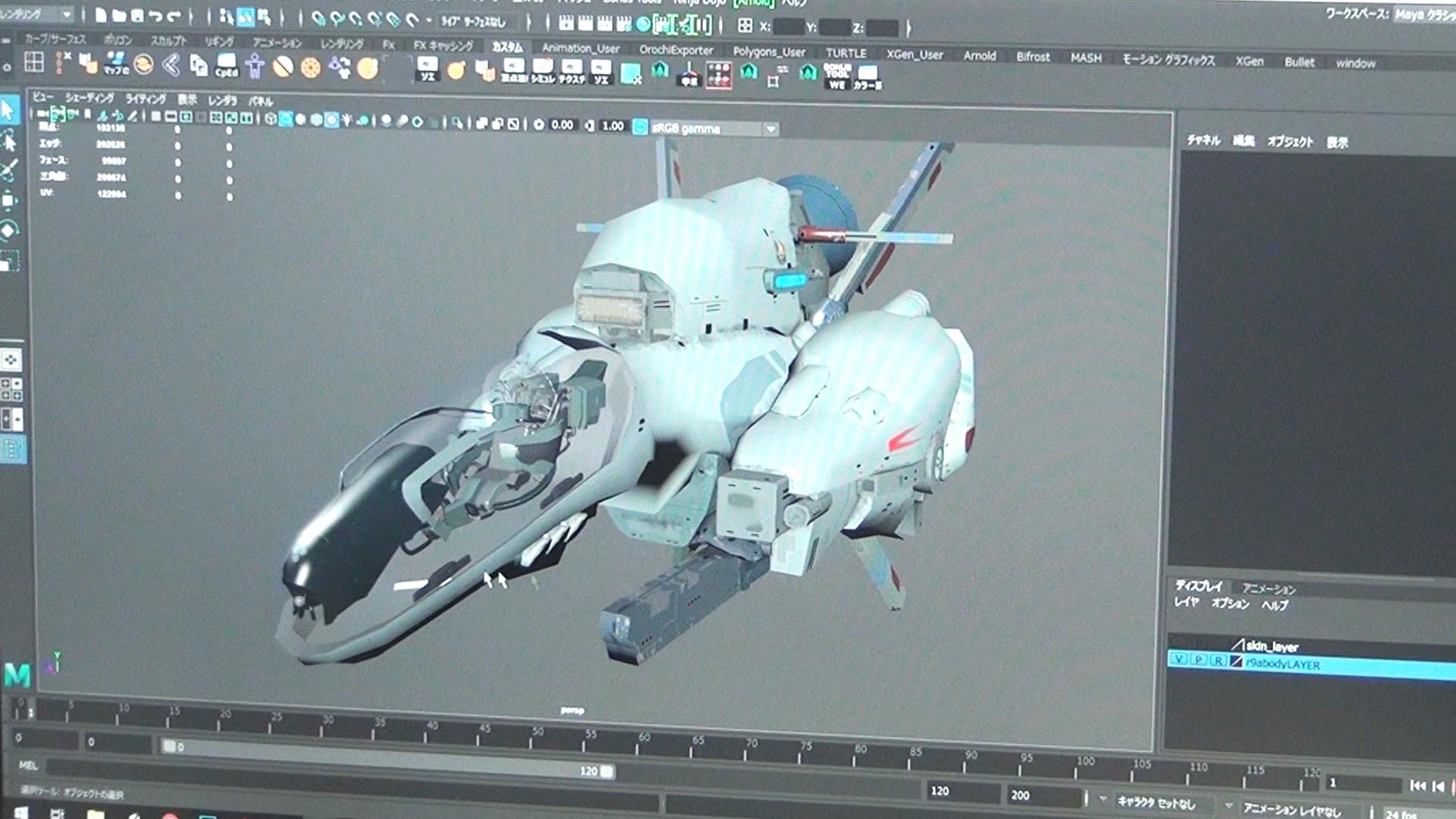

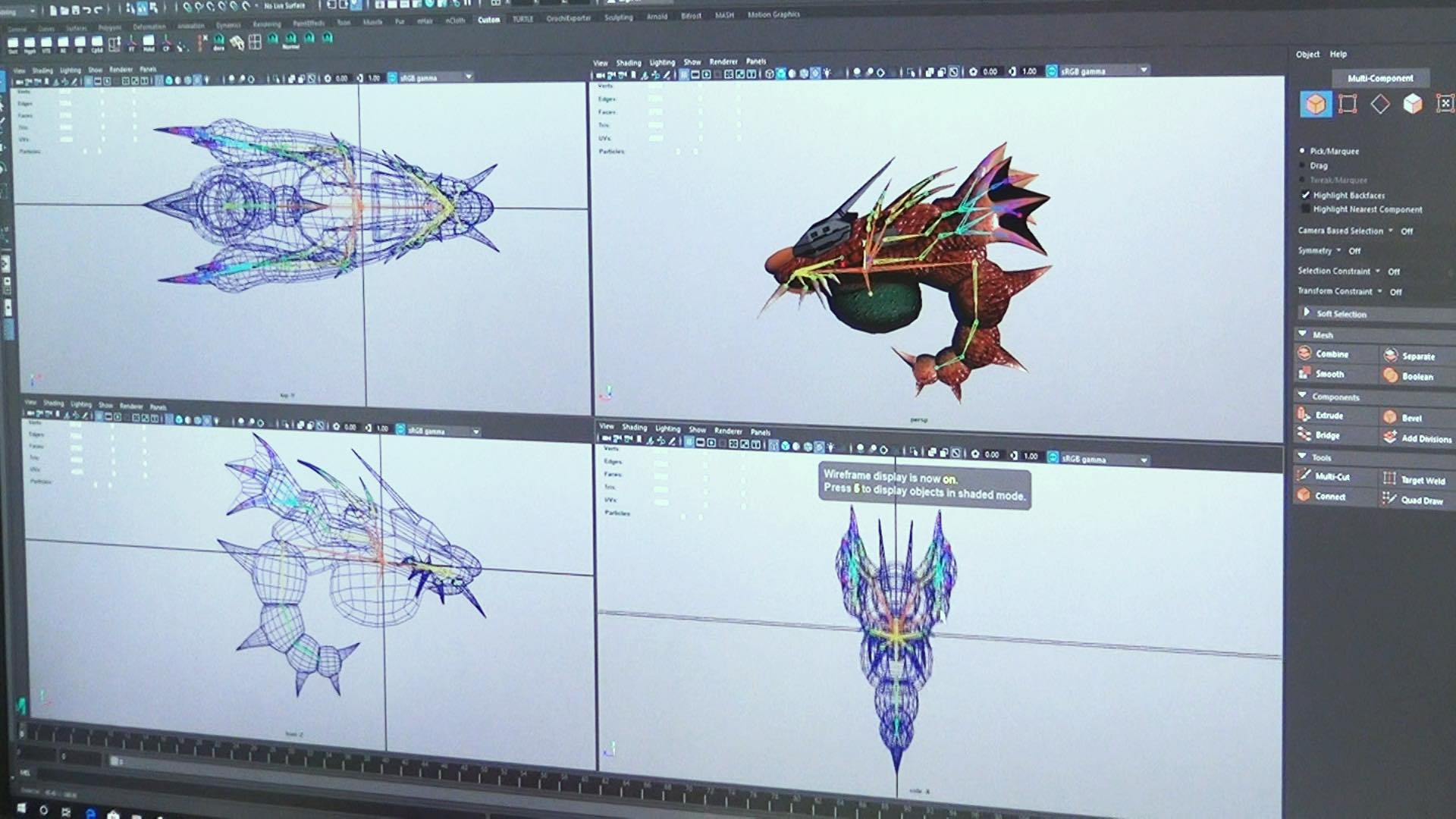

そのままでは使えないのですが、旧作からデータを持ってきて、それを参考にしながら作りました。プレイヤー機体は、特に旧作データを参考にした上で、いまの表現で作り直しているのでグラフィック担当者は『R-TYPE FINAL』の機体モデルを見ておもしろがったり、感心していました。

昔の機体の変形を見て「よくできてるなぁ」と言いながら「いまだったらもっとこうできる」とか。昔だとポリゴンが少ないので角張っていたんですけど、それを残さなきゃいけないのか? それとも滑らかにしちゃっていいのか? そういった問答を各パートで行って制作を進めました。

──『R-TYPE』は背景や世界観も独特ですよね。

九条氏:

そうなんですよ。最近は『絶体絶命都市』や『巨影都市』といった現代の街を作ってきたので、『R-TYPE』のように都市が植物に冒されてるとか、クリスタルでできているステージとか、ぶっ飛んだ設定の背景を作るときは、「もっと思いきった背景にしよう」とかそういう話をしていました。

──2019年の東京ゲームショウで『R-TYPE FINAL 2』を初公開されたわけですが、あのときのものはプロトタイプだったのでしょうか?

九条氏:

そうです。プロジェクトとしては、あの時のプロトタイプをベースに、ステージやプレイヤー機を作り込んでいきました。支援者様に先行プレイをしてもらおうと思っていたのですが、いろいろと難しいところがあって実現できず……。

社内でも開発部門ではないスタッフから「もうできてるし公開したら?」と言われたのですが、外からはできているように見えても内部的にはできていないところがあったりで。本編の制作スケジュールに影響が出てしまうため、年明けに体験版を配信するという判断になってしまいました。

──コロナの影響もあったのでしょうか。

九条氏:

2020年の秋から今年の3月ぐらいまでバタバタしていましたが、コロナの影響は今年はほとんどありませんでした。プラットフォームの種類が多いことのほうが影響がありましたね。

いままでは、まずプレイステーションで発売して、あとからNintendo Switchで出してとか、そういう流れだったんですが、今回はプレイステーション、Nintendo Switch、Xbox、PCで同時発売すると打ち上げてしまったので……それは覚悟はしてたんですけど。

──アンリアルエンジン4での開発ですから、理論上は全部出せるけどやはり難しいものなのですね。

九条氏:

大体はいけるんですけど、特定条件で発生する不具合とか、プラットフォームごとに対応しなければいけないことがあったり。そういう部分の対応に苦労しましたね。私自身、毎日Nintendo Switchで確認してたんですけど、機種ごとのスペック差はいかんともしがたいところがありますね。年明けからは提出関係が大変で、そういったことから体験版がなかなか出せなくて申し訳なく思っていました。

──昨年、CEROも在宅作業にするという発表がありましたし、そういった影響もあったのでしょうか。

九条氏:

国内のCEROは私たちで対応して、海外は現地のパブリッシャーにやってもらっていました。私たちが審査をしていただく時は、CEROの在宅での対応の影響はなかったです。CEROといえば、本作ではなぜかセクシャルがついて“CERO B”になっているんです。

──ええ⁉︎ 登場人物は最初に出てくる女性スタッフくらいですよね?

九条氏:

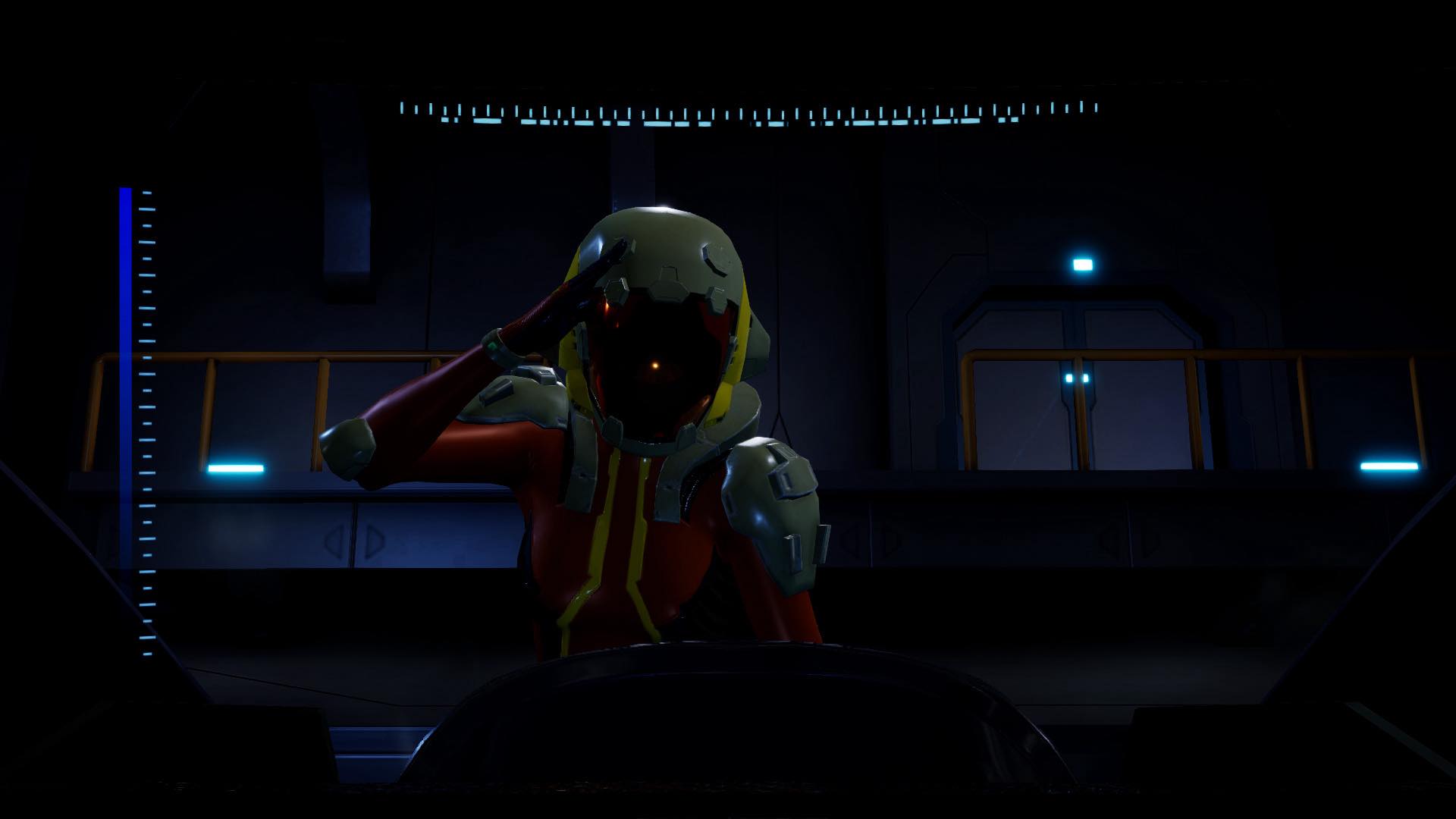

彼女たちは宇宙服を着てるし、宇宙だから肌の露出もないし、そもそも真空のところで肌が露出したら死んでしまうし、とかいろいろ思ったんですけど、宇宙服がピッタリしすぎていて体の線がわかるというのがひっかかったらしいんです。

最初は耳を疑いました。「CERO Bってなんで? 残酷表現で?」とスタッフに聞いたら「セクシャルがついてます」という答えで「ええ⁉︎」となって。間違ってセクシャルを期待して買う人がいたらどうするって(笑)。

──予想外すぎますね(笑)。具体的にどこが指摘されたんですか?

九条氏:

パイロット画面というのがあってカメラを動かせるんです。それでカメラがキャラクターに近づけるからって……。でもパイロットスーツですよ? まったく露出がないのに……。

|

──本作では機体にデカールをつけることもできるし、機体をじっくり見られる機能があるのでわからなくもないですが……。そういえば、格納庫の登録機体に削除という項目がありますが、あれは登録している機体が消えるということですか。

九条氏:

博物館に置いてあるのはそのままです。格納庫に使いたい12機を置いてもらうのですが、せっかくカスタマイズしても別の機体を登録すると設定が消えてしまうので、『R機体アルバム』という機能を追加することにしました。60機までカスタマイズした機体の情報を保存できる機能です。

発売後も新要素を追加し続ける。『R-TYPE FINAL 2』はプラットフォーム

──ほかにもアップデートの予定はあるのでしょうか。

九条氏:

開発はほぼ終わって、有料・無料の追加ステージを作ってるんですけど、機能の拡張とか利便性上げるところはいまも進めています。この先もいただいた要望とか応えていこうと思っています。発売して終わりだとは思ってないので、1年、2年と制作を続けるつもりです。

言い換えると、2年かけてがんばって作ったので、発売から2年ぐらいは作るほうも楽しもうというところがありますね。『R-TYPE FINAL 2』は単体のゲームではなく、プラットフォームだと思ってるんです。機能追加とか、私自身も足したい要素を1年、2年と続けて作っていきたいと思います。【※】

※インタビュー取材後の2021年6月18日、グランゼーラは『R-TYPE FINAL 2』の2021年内のロードマップを公開。『R-TYPE』シリーズ作品のオマージュステージや機体などが追加されることが明らかとされた。『R-TYPE FINAL 3(仮称)』についても言及があり、シリーズの新作として発売される予定で、『R-TYPE FINAL 2』所有者には大型アップデートとして無料提供されるとのこと。

──近年、アップデートを続ける運営型タイトルは家庭用でも珍しくなくなりましたからね。

九条氏:

そういう点では、批判的な意見も前向きにとらえることができます。こうしたほうがいいとか、こう対応してほしいといった意見を見て、たしかにそのほうがいいなって思ったら変更したり、追加したりして応えられるのはいいですね。DLCも準備していますし、発売後もサービスとして対応していく形になると思います。

──今後はどのように開発をされていくのでしょうか。

九条氏:

買っていただいたお客様からの反応を見て修正や追加を行っていくのですが、2年後に『R-TYPE FINAL 2』がどうなっているか、私たちも楽しみにしています。追加していくものの中で、割と大胆なことができるかなと。もしかしたら怒られるかもしれないようなものも追加して、皆さんに判断いただければと思っています。

──ユーザーの反応で言うと、体験版を2020年4月1日に配信されたときは、「またエイプリルフールネタか」と言われてましたね(笑)。

九条氏:

こちらとしては普通にやっていて、意識もしていなかったんですけど、言われてからたしかにまぎらわしいなと(笑)。意味ありげに見えてしまいましたね。最初の発表も「エイプリルフールネタなのかリアルな企画なのかわからない」と言われて。4月1日に発表したのは、単に年度始まりだったからなんですね。「ウソでここまで作らないだろ」って(笑)。メディアからも「あれは本当なんですか?」と問い合わせがあって。僕らは嘘って言った覚えがないんですけどね(笑)。

西村氏:

体験版に関しては4月1日に配信すると以前から発表していて、4月1日に突然配信したわけではなかったんですけど、皆さん「エイプリルフールネタ」だと(笑)。

──グランゼーラといえばエイプリルフールに全力で挑む会社というイメージが周知されていたからこそだと思います。ファンからの声という意味では、“グランゼーラの集い”というYouTubeの生配信も定期的に開催されていましたね。

西村氏:

4月23日に“グランゼーラの集い FINAL”を開催しました。

九条氏:

もともとは2020年の9月に、発売が2020年中にできないことや体験版の配信が予定より遅れていたこと、そのほか開発報告も滞りがちだったので、お詫びする生放送を行ったことからスタートしました。そこから「毎月生放送をしようか」となり、去年の秋から発売までやろうということになったんです。4月の放送でファイナルを迎えたんですけど、視聴者さんから「ファイナル2があるんだろ?」と言われて(笑)。

──ゲームタイトルが「FINAL 2」ですからね(笑)。開発にコロナの影響はあまりなかったとのことでしたが、クラウドファンディングのグッズ周りの制作や納品は大丈夫だったんですか?

九条氏:

グッズは、私のせいで押してました(笑)。

西村氏:

最終的には滑り込みセーフでしたね。

九条氏:

デザインアートブックとかサントラは結構ギリギリでしたね。梱包が大変で、7000個のグッズで金沢の事務所は一時期ダンボールだらけになっていました。

西村氏:

海外の運送会社に送る準備を前もってやらないと、発売日前後に届かないんですよ。海外は早めに出さないと間に合わないので。

──国内外への7000個の発送は大変でしょうね。

九条氏:

もう、てんてこ舞いでした。開発は追加DLCとかデカールを作っていて、パブリッシュ側は発送作業を行い、去年はパブリッシュの人にバグチェックにも入ってもらったんですけど、人手が足りなさ過ぎて「発送の手伝いを開発チームから出せないですか?」と相談されたり。

西村氏:

量は多いですけど、これまで通販をやっていたので「この量だったらこのくらいかかるだろうな」という計算ができました。手順自体は慣れていましたし、経験が活きましたね。

九条氏:

以前からTシャツを作っていたり、通販も行っていたので、ゲームメーカーとしての機能がひととおりあって、それは活きましたね。

西村氏:

物量や点数は多いですけど、はじめてやるようなことはなかったですね。

|

──4月以降は、新入社員の方にも手伝ってもらったのですか?

九条氏:

新入社員は7人入りました。4月は研修中だったのですが、海外に発送するとか、バグチェックがどうとか、てんてこ舞いになっているのを見るのも、ある種研修かなと。ここから外国にものが出ていくんだとか、周りの会話とか社内のSNSのやり取りでたいへんさが見られますからね。

──その新入社員さんは、ある意味1番おいしいポジションかもしれませんね。

九条氏:

この瞬間を体験できるのはそうかもしれないですね。来月から開発にも入りますし。

──海外というワードが出ましたが、海外へ情報を届ける難しさを感じられたことはありますか?

九条氏:

海外の方にも関心を持っていただいて、インタビューなどの対応も行わせていただきました。Webでの情報出しは翻訳担当がいるのでまだいいんですけど、生放送が英語でできないのが難しいと思いましたね。海外向けにもっと生放送ができればいいなと。あと課題なのは、英語以外の発信力がさらに弱いということ。

『R-TYPE FINAL 2』は9ヵ国後に対応しているわけですが、発信は日本語が主で、あとは英語だけになっている。いかにほかの言語で情報を発信していくかは、これからの会社としての課題でしょうね。

──今後、ほかの言語の追加予定もあるのでしょうか。

九条氏:

ポルトガル語とかロシア語を足そうとしていたり、あとはアラビア語をなんとか足したいと思っています。「アラビア語は右から書くけどゲーム上にどう出すのか?」と心配する声も社内からあがっているのですが、プレイステーションの販売国が100カ国以上になっていたり、PC版もありますので、言語は増やしていきたいですね。

──シューティングはローカライズする際の文字数が少ないですから、対応もしやすそうですね。

九条氏:

確かにボリュームのあるシナリオがあると翻訳に時間がかかりますね。『R-TYPE FINAL 2』では、プロジェクトの計画段階から海外展開は目的のひとつになっていました。

──ローカライズも現地のパブリッシャーに頼んでいるのでしょうか?

九条氏:

自前で翻訳会社さんに日本語のテキストを送って「こういう内容なんです」という説明をつけたうえで翻訳いただいています。言語の対応そのものは割と円滑に進むような仕組みになっているので、それはやりやすいですね。だから今後も増やしていきたいなと。

──アーケードでも展開してくれるとうれしいと思っているのですが、いかがでしょうか?

九条氏:

社内でもアーケードのアイデアは出ています。前向きに検討したいのですが、アーケード用に調整はしなきゃいけないと思いますね。

──なんとかお願いできれば。『R-TYPE FINAL 2』をレバーでプレイしたいので。

九条氏:

他社さんに相談するなど、がんばって進めますので、発表されることをお待ちください。(了)

|

「横シューの時代がきた」 。

九条氏のこの発言は、画面構成比が16:9になったことで、より横シューが作りやすく、また遊びやすくなったという会話の流れから出た言葉。

インタビューで改めて感じたのは、「いまなら『R-TYPE』で何かできるんじゃないか?」と思った九条氏の想いに共感した支援者たちがいたからこそ、この言葉が生まれたということだった。九条氏の言う「横シュー」の時代はまだ始まったばかりだが、『R-TYPE FINAL 2』がきっかけとなり、我々を夢中にさせる横シューが登場することを期待したい。

『R-TYPE FINAL 2』には単なるリメイクを超えた目標があり、リリースはあくまで通過点で、これからも積極的に追加開発や多言語対応を進めていく。この姿勢は、昭和に人気を博した『R-TYPE』が、令和の時代に合った開発や運営体制を実現して帰ってきたんだなということを実感させてくれた。

基板にデータがプリントされた当時は、あとから修正や追加することは不可能だったが、現在は新しい試みやファンの声を反映させることができるようになっている。それを実感させてくれるのが『R-TYPE FINAL 2』なのだ。本作が今後どのように進化を遂げていくのか、今後も追いかけていきたい。

©Granzella Inc. “R-TYPE” is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.