ベテランの漫画家になるほど、雑談の中からアイデアを拾ってくる

──担当編集さんにお聞きしたいんですけど、板垣巴留先生は漫画家のタイプとしてはどういう方なんですか?

担当編集:

私はもともと編集者のキャリアとしてはヤング誌にいて、けっこうベテランの作家さんとお仕事をしていたんですけど、巴留先生はそういうベテランの風格を感じるというか(笑)。

言い方がちょっとヘンかもしれないですけど、「おもしろくなるのもならないのも全部私のせい」みたいな強い気迫を感じるし、間違いなく天才だと思います。……巴留先生、にやつかないでください(笑)。

板垣氏:

にやつきました(笑)。

担当編集:

けっこうな人数の作家さんとおつきあいしてきましたけど、間違いなく天才の部類ですね。ネームも早いし、原稿も早いし。

驚きだったのは、ネームにOKを出して原稿も上がったのに、その仕上がりに納得がいかなくて「渡したくない」って言われたんですね。そうしたら次の週に、進行に遅れないように通常の2倍の40ページを描いてきたんです。

松山氏:

えぇーっ!

担当編集:

そういう意味では、作品作りで良くも悪くも編集者に頼っていないですね。だから打ち合わせも作品の話というよりは、最近のニュースを見てどう思った、とかのほうが多いです。

板垣氏:

雑談が多いですね(笑)。

担当編集:

ベテランの作家さんになるほど、雑談のなかからアイデアを拾うことが多いんですよ。僕の先輩編集者で、「ネームを見て頭を突き合わせている間は、おもしろいものは生まれない」と教えてくれた人がいたんです。「作家さんはもともとアンテナの質が違う。お前が普通の人間の感性で世の中のことを話した時に、向こうがどう拾って広げてくれるかが重要だから、雑談できるようになれ」というのが、僕が最初に教わった編集者から言われたことですね。

「まず他人とちゃんとしゃべれるようになりなさい」と言われて育ったので、僕は巴留先生の担当はやりやすいですし、楽しいなと思っています。そういう意味では間違いなく、自分の力でやっていくぞという作家さんですね。ベテランの作家さんに多いタイプで。

板垣氏:

(笑)。

──巴留先生のほうからは、編集者に何か期待することはあるのですか?

板垣氏:

たしかに担当さんは、止めなければ一日中ひとりでしゃべってくれる人なので(笑)。

松山氏:

教えを守ってる(笑)。

板垣氏:

そういう楽しさはあるし、私自身、他人と話したり関わったりすることに飢えてしまう仕事だから、そういう面で助かっていますけど。でも、担当さんにいちばんに求めていることは、おもしろかったかどうかを正直に言ってもらうことですね。

──編集者が最初の読者であるのは間違いないですけど、でも一方では無数にいる読者のひとりでしかないわけじゃないですか。その時に、その人が「おもしろい」と言っているのをどこまで真に受けて捉えるべきなのか。作家さんが編集者の言葉をどう捉えているのかというのに、興味があるんです。

板垣氏:

そこは打ち合わせで「こういうストーリーにします」と言った時の反応で、だいたい読者の反応も分かってくるというか。担当さんの声のトーンや目の輝きを見つつ、「これは正解を叩きだしたな」「ここはもうちょっと捻ったほうがいいな」とか、そういうバロメータになっているかもしれないですね。

──やっぱり観察力が違うんですかね。

板垣氏:

観察力がありすぎてツライ時もありますけど。敏感になりすぎる、みたいな。

松山氏:

ウチではマンガだけじゃなくてゲームのデザインとか設定とかシナリオとかでもそうなんですけど、「脚本デバッグ」と言って、マンガ制作に携わっていない人間にマンガのネームを見せたりして客観的な意見をもらう時があるんですけど。だいたい意見って2つに分かれていて。「生理的にイヤ」とか「ここは不自然」とかって言うんです。

|

でも、それを狙ってやっている部分でそういった反応が返ってきた時は、自信に変わるんですよね。「よし、かかった!」って。

板垣氏:

分かります。

松山氏:

逆に、こっちの想定していないところで「ここはヘンだと思います」と言われたら、100パーセント直すんですよ。そこは正直どうでもいいというか、自分たちとしてはこだわりのないところなので。こだわってるところでそう言われたら、大きいところで判断はするんですけど、だいたいは突っぱねますね(笑)。

──巴留先生は、情報のインプットはどうされているのですか? 編集者との会話が大きいんですか?

板垣氏:

あとは作業中、ずっとTBSラジオを流しながらスタッフさんとしゃべっていて。そのスタッフさんとの雑談もかなり大きいですね。けっこう語れる人が揃っていて(笑)。もちろん腕はある人たちなんですけど、腕は上がっていくものなので、それよりは価値観とか、どれほどしゃべれるかってところを、スタッフさんには重視していますね。

──しゃべれる、というのはどういうところなんですか?

板垣氏:

偏屈な人とか偏見がある人でもいいんですけど、「それを見て自分はこう思った」というのを聴けることとして語ってくれる人。性格が良いとか悪いとかじゃなくて、そこが大事ですね。むしろ偏見を持っている人のほうがおもしろいくらいかもしれないです(笑)。

──自分にはない価値観を持っている人ですか。

板垣氏:

そうですね。

──巴留先生の作中のキャラクターは、現実世界でモチーフになる人がいるのですか?

板垣氏:

いたりいなかったりですけど、「こういうヤツいるよね」というのは大事にしています。動物だからこそ、余計にリアリティが必要だったりするんで。その人そのものというよりは、この人の異常に優しい面だとか、自分に甘い面だとか、そういう側面でおもしろいところはどうしたって入っちゃうし。ときには、それが自分だったりもするし。

レゴシの友達のジャックは、完全に物語の安全圏として、私の母が一応モデルだったりするんですけど。そういう明確なモデルはやっぱり家族だったりするのが多いですね。ゴーシャは私のおじいちゃんだったり。思い入れがあるキャラはそうなったりします。

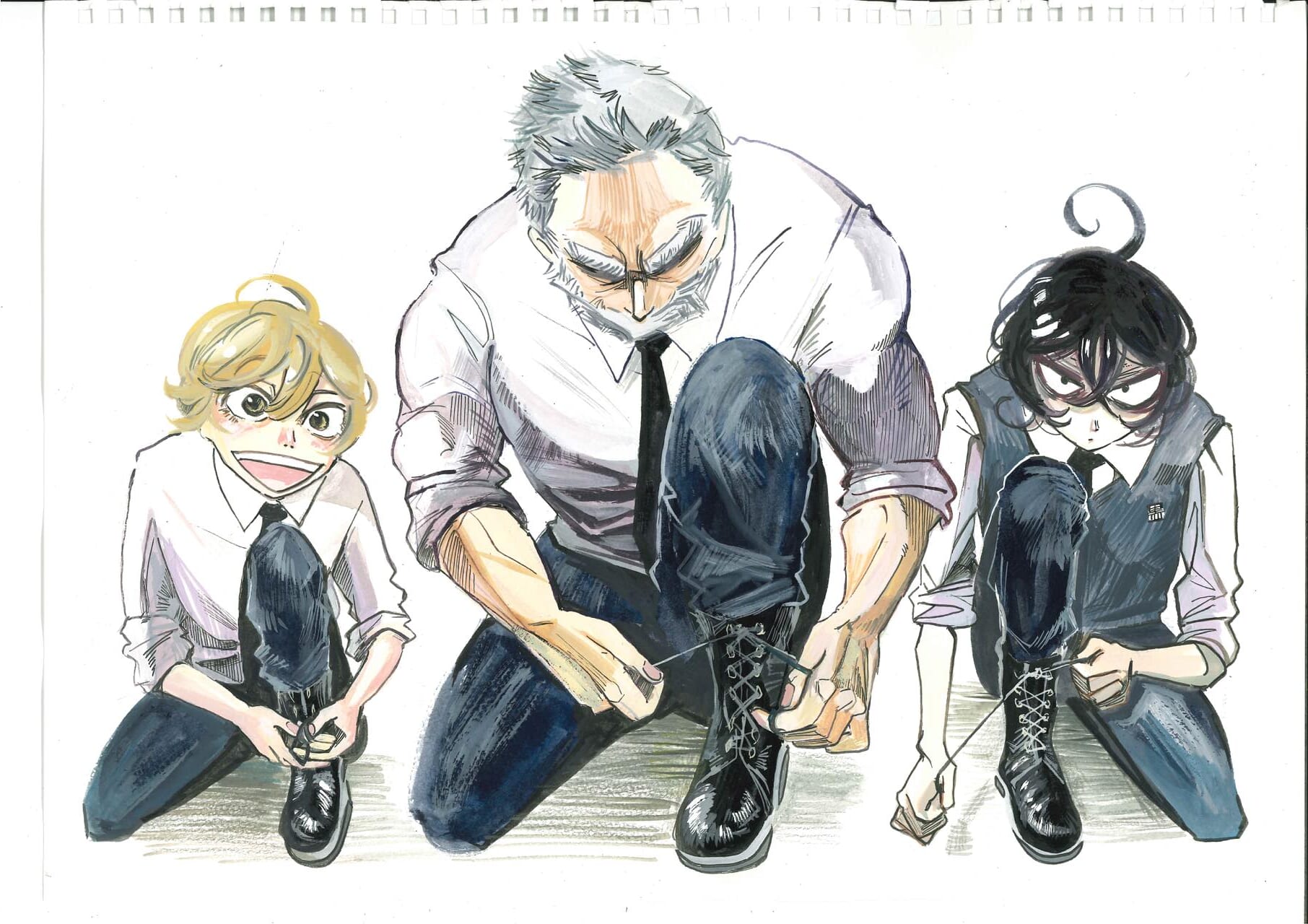

画像左からジャック、レゴシ、ゴーシャ

裏市も、私が小さい頃に目撃した歌舞伎町がモデルなので。私が小さい頃の歌舞伎町って、今よりもだいぶすごくて、裸丸出しの看板があったりとか(笑)。映画館に行くまでの道でそこを通らなきゃいけなくて、お母さんに「下を向いてなさい!」って言われて歩いた記憶があるので。

|

──そういう自分が見聞きしたものを、ちゃんとアウトプットに活かせるというか。

板垣氏:

そうですね。結局そこが大事な気がします。

サンタクロースに、ヒーローっぽいカッコ良さを感じて惚れ込んでいた

──巴留先生が今「週刊少年チャンピオン」で連載されている『SANDA』もおもしろいですね。

|

松山氏:

また、っていうと怒られますけど、主人公である三田の獲得目標が提示されていないんですよ。完全に巻き込まれ型の主人公だから、物語がどこへ行くかわからないじゃないですか。

画像左が主人公・三田

板垣氏:

そうですね。

松山氏:

巴留先生がケモノ世界ではない人間世界を描くのは、『SANDA』が初めてだと認識しているんですけど。どういった経緯で『SANDA』を描こうと思われたんですか?

板垣氏:

以前に『漫画ゴラク』さんのほうで、サンタクロースと風俗嬢の読み切りを描いたことがあって。これが自分の中で手応えがあったんです。「これは少年マンガでやったほうがいいテーマかもしれない」と思ったので、それを少年マンガで描く代わりに、『漫画ゴラク』さんのほうにはまた別の話を単行本1冊分提供するっていう、闇取引みたいなのをしたんですけど(笑)。

もともと私は狼が好きで、それでレゴシを生み出したのと同じように、サンタクロースという存在にもけっこう惚れ込んでいたんです。やっぱり自分のルーツになっている、思い入れのあるものを描きたいなと思って。

──サンタクロースのどういったところに惹かれたのですか?

板垣氏:

誰も本物を見たことがないのに、子どものあいだではまことしやかに語られていて。しかも一晩限りでメチャクチャ仕事をする大男って、なんだか任侠モノっぽいというかスパイ映画というか(笑)、ヒーローっぽいカッコ良さを感じていて。そういう意味ですごく好きだったんです。

|

松山氏:

なるほど、そこを抽出されたわけですね。

板垣氏:

そうですね。ヒーロー物としてのカッコ良さを意識しています。

あとは自分が20代後半になって、「大人になる」というのは何なのかって考えることがたくさんあって。子どもだった自分が大人になることについて、サンタクロースをモチーフにすれば描きやすいかもと。なんか、そういうタイミングが重なったんですよね。

──先ほど「納得感」のお話をされていましたけど、『SANDA』ではどういった納得感を目指しているのでしょうか?

板垣氏:

サンタクロースという存在をみんな、やがて信じなくなるじゃないですか。でも私自身、中学ぐらいまでは、たしかにクリスマスにサンタは来ていないんだけけど、それは「サンタが親に委託しているだけで、存在はしているんだ」という形で、自分の中での溜飲の下げ方をしていて。

だからサンタを信じなくなった子どもたちに向かって「信じろ!」って揺さぶるんじゃなくて、「ほら、こういうふうにやればサンタはいるんだよ」という諭し方を今、探っているような感じで描いていますね。

──どれもこちらが想像しない回答が返ってくるのがスゴイですね(笑)。編集部としては、『BEASTARS』の次にこういった連載をしたいというのを聞いて、どう思われましたか?

担当編集:

『BEASTARS』が終わる直前ぐらいから、先生からそういったお話をちょっと聞いていて。他社からも連載依頼が沢山きていることは知っていたので、また週刊少年チャンピオンで描いて頂けるのが嬉しいというのが第一にありました。

あらすじを伺ったら「それは面白そうじゃん」と感じたので、そのまま突っ走って描いてもらったという感じです。

──動物のキャラクターだとこういうことが描きやすくて、逆に人間のキャラクターだとこういうことが描きやすいというのはありますか?

板垣氏:

なんだろう……。人間って動物モチーフのキャラクターがすごく好きなんですよね。今までいろいろ語られてきた童話は動物のキャラクターがほとんどだったりするし。そういう意味ではレゴシというキャラクターに対して、造型からしてすぐに一目惚れしてくれる人がけっこういたと思うんです。

でも人間のキャラクターだと、まずその時点でみんなと同じ世界にいるというか。人間キャラでみんなに愛されるデザインというのをちゃんと考える必要があるな、という奥の深さを最近学びましたね。

松山氏:

『BEASTARS』だとケモノの特異性があったじゃないですか。「ゴマアザラシはこういうキャラでいくのね」っていう。それでキャラを覚えるというか、刻まれるところもありましたけど。だから「板垣巴留が人間を描いたらどうなるのか」と期待していたんですけど、『SANDA』もやっぱり独特の唯一無二性というか、存在感があって。

|

このあいだ出てきた学園長なんか、いくら整形のしすぎとはいえ、杖で顔の表情を動かしたりするなんて、普通はあり得ないじゃないですか。これだけでもう、この学園長のことを絶対に忘れない。そういった世界観の歪さと新しい登場人物の刺し方が、相変わらずスゴいなぁと思って、毎週楽しみにしております。

板垣氏:

ありがとうございます。

世界観作りでは、受け手が納得するバランスを探る作業が楽しい

──サイバーコネクトツーとしては、ケモノ系のゲームとそれ以外のゲームで、作っている感覚が違ったりするのでしょうか?

松山氏:

やっぱり違いますね。世界観を作るのって正直、楽しいじゃないですか。ゲームの中ですべてが表現できるわけじゃないんだけど、でも設定は作っておくんです。その根拠があることで、世界観を感じ取れる部分があるので。

会社のスタッフに話しているひとつのお手本というか目安になっているのが、庵野秀明さんたちが作ったアニメ『王立宇宙軍 オネアミスの翼』【※】なんです。お話としては、とある惑星で若者たちが宇宙開発に携わってロケットを飛ばすだけなんです。でも、その世界の文化や宗教や交通や政治がどうなっているのか、作品の中ではぜんぜん説明しないんですけど、全部考えられていて。オリジナルの世界観を作る、つまり「世界を作る」とはこういうことなんだって、私はたしか10代だったと思うんですけど、この映画を観て衝撃を受けたんです。

(画像はAmazon | 王立宇宙軍 オネアミスの翼 [DVD] | アニメより)

だから自分たちでゼロからベースの世界観を作る時は、「この人たちはなんで生活できてるの?」「何を食べてるの?」「トイレはどんな形なの?」と、そこまで作るようにしていて。イヌヒトのトイレなんて、作ってもゲームの中には出てこないんですけど、でもそういうものを考えているからこそ、その架空の世界を生きるキャラクターの生活面をゲーム内で表現する時に、説得力がちょっとずつ増していくのかなと。そのひとつの目安になっているのが『王立宇宙軍』ですね。

通常の世界、たとえば『.hack』みたいなRPGの世界観を作る時にも同じような作業をやるんですけど、ケモノの世界の場合は自分たちがケモノじゃないので、想像と妄想で「きっとこうだったら根拠が生まれる」と考えるわけじゃないですか。こうすると説得力があるよね、というところから作っていくので、ケモノの世界を考えるほうがちょっと楽しいですよね(笑)。

板垣氏:

私の場合も、受け手が納得するバランスを探る作業が,けっこう楽しかったりするんですよね。

松山氏:

やっぱりそうですよね。……まぁ、『BEASTARS』の裏市はさすがにエグいですけど(笑)。裏市が最初に出てきた時は、ちょっと心に刺さりましたね。「表世界と裏世界の両方をちゃんと踏み込んで描くんだ、エグいなぁ」と思って。

本当は我々も『BEASTARS』の裏市みたいに、社会の裏側の部分も描きたいんですけど。でもゲームはマンガ以上に規制が多くて。特に最近は中国も厳しいですしね。

ゲームは今、ワールドワイドでの表現で規制が入らないことを前提として設計するしかないので。そういう裏の世界観の表現とかは、なかなかやらせてもらえないんです。

これが「日本だけでしか売りません」ってなるとだいぶラクになるんですけど、そうすると売り上げは壊滅的ですから。なのでビジネスの観点からすると、違うところの表現でがんばるしかないんですよね。

──そういった意味では、マンガはまだ表現が自由ですよね。

松山氏:

マンガ市場は日本が完全にメジャーリーガーじゃないですか。海外でもいろいろ出版されますけど、正直海外の売り上げなんか微々たるもので。売り上げの大半はもう絶対に日本じゃないですか。

なので、マンガ文化って日本の文化なので。今は韓国や中国のウェブトゥーンが伸びてきていますけど、それは正直、家庭用ゲームとソーシャルゲームぐらいビジネスが違っていますから。

『BEASTARS』や『SANDA』は今でもフルアナログの作業で執筆されている

──板垣先生は何か、最近のエンタメの変化を感じることはありますか?

板垣氏:

そうですね、私自身がすごく古風な漫画家で。原稿も今のところはフルアナログで、ペンもスクリーントーンも全部手先の作業でやっていて。

そのことをインタビューでもよく聞かれるんですけど、最初そこから始まったものをまだ変えていないだけで、そんなにこだわりはなかったんですけど。でも、みんなから「フルアナログの漫画家」って言われるようになると、「まだ続けていたほうがいいのかな?」って思い始めています(笑)。

松山氏:

完全にレアケースではありますよね。デジタルにも2種類あって、フルデジタルの方と、下描きとペン入れまではアナログでやって仕上げは全部デジタルという方がいらっしゃいますけど。

板垣氏:

やっぱりコロナもあるし、世界的にも在宅仕事がスタンダードになっているならそっちに移ったほうがいいんだろうなとは思いつつ、やっぱり手でやる作業が好きで。でも時代的な作業の変化になかなか追いつけていないツラさというか、その葛藤はありますね。一方では、原画展ができるといった楽しさもあって。

松山氏:

アナログだと原画展ができますからね。私もマンガの生原稿が好きで、いろんな作家さんの原画展に足を運ぶんですけど、やっぱり生原稿の迫力はぜんぜん違いますから。

板垣氏:

そうですよね。雑誌に印刷された時のアナログとデジタルの違いって、読んでる側は分かんないと思われがちなんですけど、意外と分かるというか。

私はスタジオジブリのアニメだと、圧倒的に『もののけ姫』が好きで。それで『千と千尋の神隠し』の画面を見るとなんとなく、「ちょっと違ったものになってしまったな」と思った時があったんです。調べたらやっぱり、この作品でデジタルの作画を導入し始めたと分かったので。これはやっぱり、自分もアナログを続ける価値があるのかなと思いました。分かる人は分かるんだなと。

(画像はもののけ姫 – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI、千と千尋の神隠し – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLIより)

松山氏:

『週刊少年チャンピオン』でも、アナログの作家さんは数えるほどしかいないんじゃないですか?

担当編集:

そうですね。現連載陣だと巴留先生を入れて3人ですね。

板垣氏:

3人って、『弱虫ペダル』の渡辺航先生と……

担当編集:

『バキ』です。

(画像は弱虫ペダル 1 (少年チャンピオン・コミックス) | 渡辺 航 |本 | 通販 | Amazon、バキ(1) (少年チャンピオン・コミックス) | 板垣恵介 | 少年マンガ | Kindleストア | Amazonより)

板垣氏:

あっ、そうか(笑)。

松山氏:

昔はゲームも全部パッケージだったんですけど、これもこの数年で変わってきていて。正直、デジタルのほうが利益率が高いし、特にゲームはデータなので絶対に劣化しないので、相性がいいっちゃいいんです。でもマンガの場合は、私は両方買っちゃうんですよね。

板垣氏:

そうなんですか?

松山氏:

えぇ、紙の本とデジタルと両方買っちゃう。

板垣氏:

いちばんありがたいお客さんですね(笑)。

松山氏:

昔は移動中にマンガを持ち歩いていたんですよ。毎回20冊ぐらい持ち歩くのもさすがにおかしな人だから、移動中はデジタルで読ませていただくようになって。でもこうやって会社にいる時だと、やっぱり紙の本で読んじゃうんですよね。

|

作家さんによっては電子はNGという方もいらっしゃいますけど、『チャンピオン』も今はすべて電子化されていますよね?

担当編集:

今はすべての作家さんが電子版も掲載されていますね。

松山氏:

いずれゲームもマンガも、全部電子になっていくんでしょうかね。CDも昔そうでしたけど、置く場所に困るっていう。引っ越しで段ボールに入れて運ぼうとしても、メチャメチャ重いじゃないですか。

板垣氏:

本がいちばん重いですよね。私も読むぶんにはデジタルを使っていますね。

マンガのコマ割も、電子書籍時代に合わせて最適化する必要がある

松山氏:

『SANDA』も『BEASTARS』もそうですけど、セリフじゃなくて絵で迫力を作られるじゃないですか。それは独特な間(ま)の展開も含めてですけど。女性作家さんってどうしても少女マンガベースというか、少年マンガのいわゆる「箱で割る」コマ割ではなくて、少女マンガの「空間で展開していく」形が多いんです。でも巴留先生は、最初からちゃんと少年マンガでしたよね。

板垣氏:

あっ、そうですか。私もめちゃくちゃ少女マンガで育ったほうなんですけど。

松山氏:

そうなんですか!

板垣氏:

少女マンガと、あとはバンド・デシネ【※】みたいにカッチリとコマを割った物語も好きだったので、自分の中でいろいろと組み立てていたんだと思います。特に『BEASTARS』の序盤は独特なコマ割をしていたと、自分でも思いますね。

(画像はTINTIN JAPANより)

松山氏:

たしかに序盤はそうですけど、中盤からはコマ運びとかネームの組み立て方もそうですけど、少年マンガとして良い意味で密度が高すぎないバランスがあって。

鳥山明先生の『ドラゴンボール』って、今読んでも子どもたちが読みやすいのは、白黒のバランスがめちゃくちゃ上手いじゃないですか。でも巴留先生は、それとはまた違う答えの出し方をしているというか。今の『SANDA』もそうなんですけど、光と影のバランスが独特で、今の少年マンガとしてはすごく読みやすいなと思って。

板垣氏:

良かったです。

松山氏:

今の若い作家さんって、作画でがんばる方がすごく多くなられたじゃないですか。情報密度がすごく増えたぶん、紙のこのサイズだと読みやすいけど、電子書籍だとちょっと情報量が多すぎて読みにくい……という場合もあるんです。でも巴留先生のバランスって、紙と電子のどっちにも最適化されているのがスゴイなと。

板垣氏:

それは初めて言われましたね。嬉しいです。

松山氏:

私自身も『チェイサーゲーム』という、ゲーム業界を舞台にしたお仕事マンガを作っているんですけど、私の中のルールとして、1ページに最大5コマ、やってもいいのは3段まで。4段はやっちゃダメというのを、ひとつの目安にしているんです。

今のマンガを読む最小サイズの媒体ってスマホになっているので、それ以上増えると1ページの情報量が多くなりすぎるし、そうなると画面を拡大しなきゃいけないし。この拡大の手間が読者からすると煩わしいので。

フキダシの中のフォントサイズを最適化したのは、私の記憶ではたぶん「少年ジャンプ+」の『地獄楽』だと思うんですよ。最初は違ったんですけど、途中から1ページに最大5コマ・3段に変わって、フキダシの中に最大3行までしか入れなくなったんですよ。その代わり文字のフォントサイズが大きくなって、ものすごく見やすくなったんです。

(画像は「地獄楽」公式サイトより)

板垣氏:

私はじつは小さい絵を描くのが苦手で、小さい頃から紙に絵が収まらなくて(笑)。そういうタイプだったので、マンガでも大きい絵を入れがちなんですね。だからこまごました絵よりも大きな絵になりがちなのかなと思いますけど。

あとは、『ONEPIECE』世代の『ジャンプ』マンガをあまり読んでこなくて。最近になってようやく、ちゃんと……というほどでもないんですけど、読むようになって。

松山氏:

えっ!? そうなんですか!

板垣氏:

だから最近のちっちゃいコマのマンガをあんまり読むことがなかったのかもしれないですね。

ケモノ世界が世の中にバチッ!とハマる瞬間があるはずだ

松山氏:

ところで巴留先生って、ふだんゲームはプレイされるんですか?

板垣氏:

あんまりやらないんですよね。でもじつは、アシスタントのスタッフさんと親交を深めるために、最近になって『モンハン』を始めたんです。

松山氏:

ということは、Switchで『モンスターハンターライズ』をやられているんですね。

板垣氏:

はい。すごくよく出来ていてビックリしました。スタッフさんからは「『モンハン』にはゲームの要素がだいたい詰まっているので、『モンハン』ができれば立派なゲーマーです」と認められたので、良かったです(笑)。

松山氏:

お忙しいと思いますけど、ぜひ『戦場のフーガ』も遊んでいただければ。

板垣氏:

資料を拝見したんですけど、すごく興味が湧いたので、ぜひやってみたいです。

──そういえば、『戦場のフーガ』も公式のコミカライズが発表されましたね。

松山氏:

あれは『メタルファイト ベイブレード』のコミカライズをやられていた足立たかふみ先生という漫画家さんが、ゲームもお好きで、しかもケモノ系の作品も描かれていて。これもご縁があって、もうすでに制作のほうを進めていて。もうちょっとしたら正式に発表して公開できると思います。

『チェイサーゲーム』や『戦場のフーガ』の他にも、これから始めようと思って水面下で進めているマンガが複数あるんです。これは別にゲーム化しようとかそういうのではなくて、ちゃんとマンガはマンガとして勝負するというもので。

ウチはゲームを作るのが本業なんですけど、私の直下に「マンガ室」という部署があって、おもしろいマンガを作って世の中を変えられたらいいね、という人たちでやっているんです。なので我々は出版社の敵ではなくて(笑)、仲良くしていこうと思っていますので、よろしくお願いします。

──『戦場のフーガ』の反響はいかがですか?

松山氏:

おかげさまでゲームのほうは発売してまだ3週間ぐらい(※取材時)なんですけど、評判が良くて。

私としては、『BEASTARS』がまさにそうだったように、ケモノ世界がバチッ! と時代にハマる瞬間があると思っていて。ゲームでも、ケモノがいる世界でスタンダードになりたいという想いがあるんです。

ピクサーやディズニーのアニメでも、ケモノがモチーフになっている作品が定期的に出てくるじゃないですか。残念ながらケモノよりも人間で作られているもののほうが明らかに売れているので、やっぱりちょっと人を選ぶんだろうとは思うんですけど。大人からすると、ケモノキャラを見た瞬間に「ちっちゃい子ども向けのものなの?」と思われて、お客さんの絶対数が減ってしまうというのがあると思うんですね。でも、それこそミッキーマウスだって動物モチーフですから。そこは信じてやっていきたいなと。

あと、これは『BEASTARS』の影響もあったと思うんですけど、この5年、10年、特にアメリカでいわゆるケモナーと呼ばれている人たちが、すごく大きな声で騒いでくれるようになったので。

板垣氏:

分かります。

松山氏:

昔は我々がこういう作品を発信しても、みんな黙って「ありがとう」と思っているだけで、反響があまり伝わってこなかったんですよ。でも最近は発売前も発売後も、アメリカの方が多いんですけど、けっこう大騒ぎしてくれるようになったので。そこに関しては「良かった」と感じていますね。

板垣氏:

海外のNetflixで『BEASTARS』のアニメの配信が始まった瞬間に、知らないところからメッセージの大群がドワーッと来て(笑)。Twitterのフォロワーが急に増えたりしたので。

──どういった地域の反応が大きいのですか?

板垣氏:

アメリカとかヨーロッパですね。アジアよりはそちらのほうが多いです。

松山氏:

アメリカと、あとはフランスやドイツが、このへんの感性が強いですね。

担当編集:

フランスが一番ですね。あとはアメリカと、じつは中国も反応が大きかったですね。

松山氏:

やっぱり中国市場は大きいなぁ。

担当編集:

『SANDA』も反応がメチャクチャ良くて。中国は今、エンターテインメントにすごく貪欲なのかなというのは感じていますね。

松山氏:

じつは『戦場のフーガ』も、今のところ売り上げの1位はアメリカなんですけど、その次がじつは中国なんです。で、その次が日本なんですね。さらにその下に台湾がくる、みたいな感じで、ヨーロッパがまだちょっと元気がないんですよね。「パリっ子どうした?」(笑)。

|

それにしても中国は意外でしたね。ひょっとしたらケモノコミュニティが、中国で育っているのかもしれないですけど。

いずれにしても『戦場のフーガ』はこれから売り上げを延ばしていくだけなので。『BEASTARS』になれるようにがんばります(笑)。

板垣氏:

いやいやいや(笑)。今日は楽しかったです。

──本日はありがとうございました。(了)

あとがき

電ファミニコゲーマーでは現在、『週刊少年ジャンプ』元編集長の鳥嶋和彦氏と「漫画編集者」についての連載企画を進めている。その初回で、主要な週刊少年漫画誌の特徴を鳥嶋氏に伺ったのだが、その際に鳥嶋氏は『週刊少年チャンピオン』の特徴について語ってくれた。

鳥嶋氏によると、『チャンピオン』ではたとえ連載マンガであっても、基本的に一話完結の読み切り形式にすることによって、新しい才能を発掘していったのだという。

『チャンピオン』連載作品であっても、板垣巴留氏の『BEASTARS』は連続したストーリーであり、この話には当てはまらないように思える。だが今回の対談で板垣氏が語った「毎週毎週を楽しく読んでもらいたい」という言葉は、まさにこの特徴そのものだ。対談での発言によると、この考え方は『チャンピオン』の編集長を11年半に渡って務めた沢考史氏からの助言だという。こうしてみると『チャンピオン』の伝統が、板垣氏のような新進気鋭の漫画家にまで脈々と受け継がれていることがよく分かる。

今回の対談で板垣氏が語った、「自分ひとりの考え方を貫き通すことで、他とは違う独自の作風を生み出す姿勢」は、現在のゲーム業界におけるインディゲームの考え方にも通じるものだ。サイバーコネクトツーはキャラクターゲームを中心に数多くの人気作を手がけている開発会社であり、厳密な意味でのインディゲームとは異なるかもしれないが、『戦場のフーガ』では自分たちが徹底的にこだわり抜いた「リトルテイルブロンクス」のケモノ世界を貫き通すため、自社パブリッシングという道をあえて選択している。板垣氏の作品と同様に、松山洋氏の率いるサイバーコネクトツーが他にはない個性にこだわって作り上げた『戦場のフーガ』に多くの人が触れることで、ケモノ世界にまた新たな光が当たることを期待したい。

【あわせて読みたい】

ケモノは売れない?感情移入できない?いやいやご馳走だろ!ケモノは絶対にメジャーになる!そんな想いから生まれたケモノゲー『戦場のフーガ』に迫る【CC2松山洋×新里裕人インタビュー】サイバーコネクトツーが、長い年月を経てもなお、「リトルテイルブロンクス」作品を手がけ続けるのはなぜなのか。また、この『戦場のフーガ』は同社にとって初の自社パブリックタイトルでもある。

こうした新たな挑戦に挑んだ理由や、『戦場のフーガ』そのものが持つ魅力について、サイバーコネクトツー代表取締役社長であり、原作・原案を担当した松山洋氏と、本作の制作プロデューサーを務める新里裕人氏に直接伺ってみた。