2021年7月29日にリリースされたドラマティックシミュレーションRPG『戦場のフーガ』。この作品は、イヌヒトやネコヒトが暮らすケモノ世界を描いた「リトルテイルブロンクス」シリーズの最新作だ。

本作を生み出したサイバーコネクトツーにとって「リトルテイルブロンクス」シリーズは、これまでに『テイルコンチェンルト』や『Solatorobo それからCODAへ』といったゲームでも共通する世界観として描かれてきた、同社にとって非常に重要なものだ。それは『戦場のフーガ』が、サイバーコネクトツー初の自社パブリッシングタイトルであることからも伺える。ちなみに、「リトルテイルブロンクス」やケモノジャンルに対する同社のこだわりは、こちらの記事でも詳しく語られている。

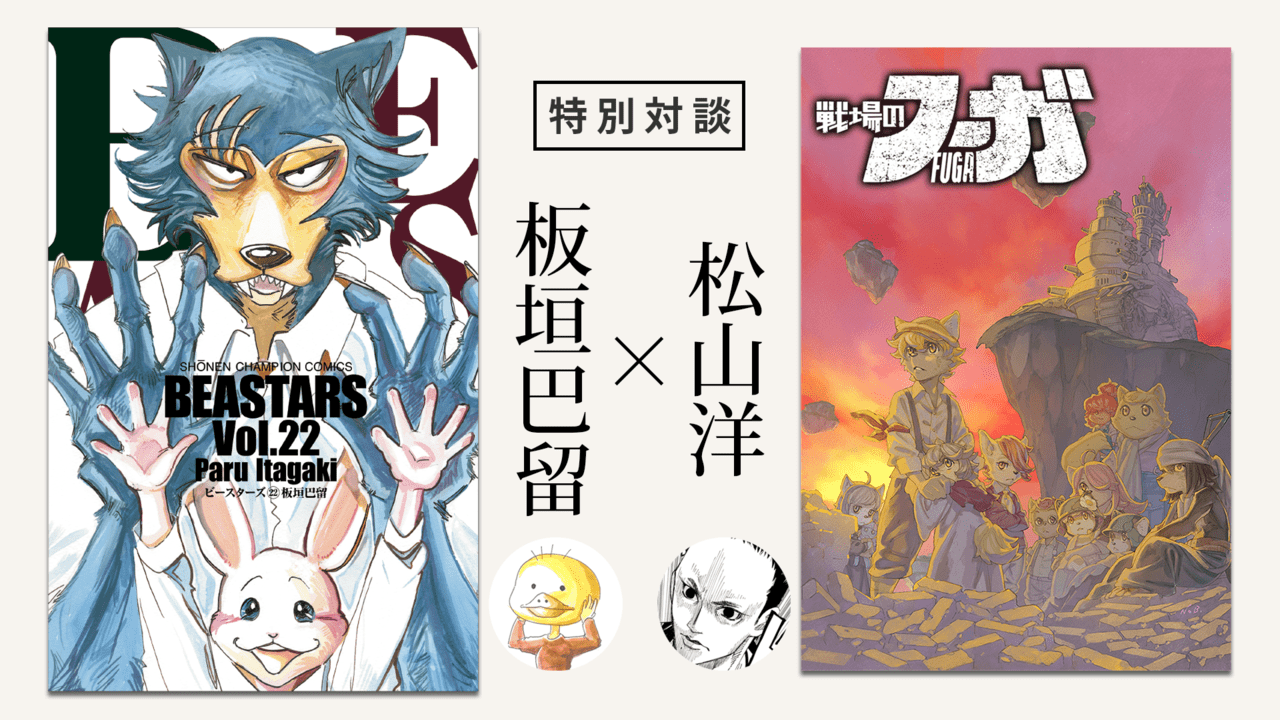

ところでケモノジャンルと言えば、2010年代後半に突如として現れた衝撃的なコミックを思い浮かべる人も多いだろう。2016年~2020年に『週刊少年チャンピオン』誌上で連載されて、2018年のマンガ大賞をはじめとする数々の賞を受賞した、板垣巴留氏の『BEASTARS』だ。同作は2019年と2021年にTVアニメが放送されたほか、今後はNetflixでアニメシリーズ新章の配信が予定されている。

全寮制のチェリートン学園で、アルパカのテムが何者かによって「食殺」されたことから、『BEASTARS』の物語は始まる。それは肉食獣と草食獣が共存するこの世界において、最大のタブーであった……。

板垣巴留氏が描き出す『BEASTARS』の世界は、一見すると愛らしいケモノたちが共に暮らす楽園のように見える。だがそこには、ケモノ世界ならでの歪さや苦悩が隠れている。ケモノの世界を通して人間の本質を描き出す『BEASTARS』の手法は、獣人の子どもたちが巨大戦車を操縦することで、時には生命をも犠牲にしなければならない戦争の本質と向き合う『戦場のフーガ』の手法とも、相通じるものがある。

そこで電ファミニコゲーマーでは、『BEASTARS』の作者である板垣巴留氏と、サイバーコネクトツー代表取締役社長であり、『戦場のフーガ』の製作総指揮を担当した松山洋氏による対談を企画した。オンラインによるリモート会議で行われたこの対談には、『週刊少年チャンピオン』編集部の担当編集者にもご同席をいただいた。

- 板垣巴留氏

- 松山洋氏

ケモノ世界を通して人間社会を描くという共通点から企画されたこの対談だが、そこは「ゲーム業界でナンバーワンのマンガ好き」を自称する松山氏だけに、話題は『BEASTARS』やケモノ世界だけに留まらず、板垣巴留氏の最新作『SANDA』や創作そのものについての話題など、幅広い内容に及んでいる。ゲームファンのみならず、コミックファンにとっても必読だ。

聞き手/TAITAI・クリモトコウダイ

文/伊藤誠之介

編集/クリモトコウダイ

『BEASTARS』の第1話で「食殺」という言葉を見て、雷に打たれたような衝撃を受けた

松山氏:

まず最初によろしいですか……。ふだんインタビューとかに出られる時は、マスクで顔を隠しておられたので、素顔を存じ上げなかったんですけど、巴留先生ってこんなにお若い方だったんですか!?

|

板垣氏:

今年で28歳ですね。

松山氏:

えっ! (あまりにも見た目がお若くて)大学生かと思いました。『BEASTARS』はいつ頃から連載を始められたんですか?

板垣氏:

大学を卒業してすぐ、って感じですね。

松山氏:

スイマセン、いきなり驚いてるおじさんで(笑)。勝手ながらイメージとぜんぜん違ったので、驚愕しております。

板垣氏:

いやいやいや。

松山氏:

今回ウチは『戦場のフーガ』というケモノの世界のゲームを作りました。それで何かゲームを盛り上げる企画をやりたいと考えていたら、電ファミさんから「ケモノつながりで『BEASTARS』の板垣巴留先生と対談するのはどうですか?」と言われて。「そんなご褒美ある!?」と思ったんですよ(笑)。なので、おかしなテンションになっていたらスイマセン。

遅ればせながら『BEASTARS』は大好きですし、新連載の『SANDA』の最新話もめっちゃ良かったです。

板垣氏:

ありがとうございます。

松山氏:

『BEASTARS』は衝撃でしたね。ケモノ系の作品ってこれまでにも、ないわけではなかったんですけど。でも『BEASTARS』の連載が本格的に始まった時は、とんでもない切り口の作品が出てきたなと思って。だって「食殺」という言葉が、すべてを物語っているじゃないですか。

──「食殺」って言葉のインパクトがすごいですよね。

松山氏:

ケモノ系の作品で、絶対にやったらアカンところじゃないですか。草食獣と肉食獣が一緒の学園に通っていて、横にいるヤツにいつ食われるかわからんという世界観をぶっ込んでくる時点で、作品として狂ってる(笑)。「『チャンピオン』ってこういうトコあるよね」って、マンガ好き界隈の仲間たちと語り合っていたんですけど。

板垣氏:

(笑)。

松山氏:

今回我々が作った『戦場のフーガ』の始まりは、25年前に作った『テイルコンチェルト』というゲームなんです。この2作と、それから10年前に作った『Solatorobo それからCODAへ』というゲームは同一のケモノの世界観で作っているんです。

それで我々が動物モチーフの世界観を作る時にまず最初に決めたのは、この世界には「イヌヒト」と「ネコヒト」という2種類の種族しか基本的にはいませんと。そうやって種族を絞らないと、「ケモノ同士が恋に落ちて結婚したら、どっちの子どもが生まれるの?」みたいな話に必ずなるじゃないですか。

ちなみにこれは、人間が生まれる時に最初は男の子か女の子か分からないのと同じで、イヌヒトとネコヒト、どっちの血を引くのかは分かりません、ということになっているんですけど。

──あと、彼らは何を食べるんだと。

松山氏:

そう。「自分たちはイヌヒトやネコヒトなのに牛を食うの?」とか。「野菜や木の実ばっかり食べるの? そんなことないよね」というところから、「ギウ」っていう家畜用の動物がいて、それを食べているだとか。あとはイヌヒトのほうが人口が多くて、ネコヒトのほうが少なくて元々の出自も違っていて、そのためにちょっと差別的な扱いを受けているっていう、歪な世界観になっているだとか。

|

それって要は、実際の人間社会でも起きることじゃないですか。そういうものを動物キャラで図式化することによって、ゲームを遊ぶ子どもたちや大人たちがなるべく世界観に入りやすいようにする。「動物キャラなのになんでこんなに感情移入できるんだろう」というのをデザインすることで伝えようという戦略でやっていて。

ちょっと自分たちの世界観の説明が長くなりましたけど、要するにケモノの世界観でもデリケートな部分がいっぱいあるじゃないですか。なので、そこはいろいろ考えて世界観を作っていったんです。でも我々の中で「絶対にやったらアカン」と言っていたのが、まさに『BEASTARS』で言うところの「食殺」ですよ。あれってスゴイ言葉だと思うんです。

板垣氏:

そうですね(笑)。

松山氏:

あの言葉を見た瞬間に雷を受けたようになって(笑)。『BEASTARS』が始まった時に「とんでもないものが来たぞ」と思ったんです。だってケモノの世界観で肉食と草食の生き死にを、しかも絶妙に見えない描き方をされるじゃないですか。これって、いちばんいやらしいやり方だと思うんですよ(笑)。だって「殺人事件」と言えば聞こえはいいですけど、食うてますからね!

なので、お伺いしたいんですけど、あの世界の謎とか事件の中心に「食殺」というものを置こうと言ったのは、巴留先生なんですか? それとも編集部から「もうちょっと踏み込んだほうがいい」と言われたとか、そのあたりのさじ加減ってどうでした?

板垣氏:

どうだったかなぁ……。とにかく、この動物の世界で絶対に起きちゃいけないことをまず1話目に起こすことで、それが世界の説明にもなると思って。

ただ私としては、食殺事件自体をこの物語の縦軸にしようとは、あんまり考えていなかったんですよ。後々になって担当さんから「犯人は誰なの?」と聞かれて、「あっ、それを決めなきゃいけないんだ」と思って。

松山氏:

そりゃそうですよね(笑)。

板垣氏:

私自身、マンガの描き方をあんまり分かんないまま始めたので。それが逆にナチュラルな感じになったのかなと。

松山氏:

そんな感じなんですか!?

板垣氏:

そうですね。

──『BEASTARS』の独特な視点が生まれた背景には、巴留先生が日常的に感じる違和感とか、そういうものがあるんじゃないかと思うのですが。

板垣氏

そもそも『BEASTARS』の世界は、学生時代、それこそ中学・高校時代からなんとなく頭の中にあったものなんです。

子どもの頃に、周りの友達が動物の世界の絵やアニメを見て「犬のキャラクターが犬を散歩させてるのっておかしいよね」とか、そういう指摘をしていて。それって子どもが自分を賢く見せたくなる年頃に、そういう指摘をするんだと思うんですけど。私はそういうのを見ていて「つまんない指摘をするなぁ」と思っていたんです。それで「子どもにつまらない指摘をされないような動物の話を描ければいいな」と考えていたものが、今の『BEASTARS』の世界になったんです。

私の中では「納得感」というのが大事なテーマなので、そういう気持ちでやっていましたね。

──ちなみに巴留先生は、ディズニーの『ズートピア』【※】ってご覧になりました?

(画像はズートピア|映画/ブルーレイ・DVD・デジタル配信|ディズニー公式より)

板垣氏:

見ました。ちょうど『BEASTARS』の連載が始まるのと同じ時期に公開されたんですよ。それでかなり警戒した気持ちで見たんですけど(笑)。あれはあれで大勢の人が作っているだけあって、作り込みがスゴかったですね。ただ、最後はやっぱりディズニーだから……っていう展開になっちゃったな、とも思いましたね。動物だから起きたというよりは、人間が起こした展開というか。

──そういう意味での「納得感」として、『BEASTARS』はすごく腑に落ちますね。

板垣氏:

でも『ズートピア』はその結果、大勢の人に見てもらえるものになっているわけですから。あれはあれで素晴らしい作品だと思います。

とにかく「毎週毎週の連載を楽しく読んでもらう」のが目的

松山氏:

少年マンガって普通「お父さんに会いたい」とか、それこそ「海賊王になりたい」とか、そういう目標があるじゃないですか。その目標を達成するために、主人公の成長を描いていくというのが多いと思うんです。でも『少年チャンピオン』の場合は、そういう目標を提示していない作品が意外と多くて。

板垣氏:

たしかに。

松山氏:

『BEASTARS』も主人公のレゴシに、明確な獲得目標とか夢とかいったものが、最初は定められていないじゃないですか。

板垣氏:

そうですね、なかったですね。

松山氏:

でも全部終わって振り返ってみると、ちゃんと少年マンガになっているんですよ。

──目的を提示しないというのは、何か理由があるんですか?

板垣氏:

どうなんだろう。

松山氏:

両方あると思うんですよ。少年マンガは目的を宣言するのが必要というのは、おそらく『少年ジャンプ』的な思考で。

『ジャンプ』って第1話で人気を取らないと、その後絶対に続かないので。だから、この主人公は何がしたくて、何が欲しくて、何のためにがんばるのかを第1話で宣言するというのが、ほぼ『ジャンプ』のテンプレになっていると思うんです。でも一方で、主人公が事件に巻き込まれてしまってこの後どうなるんだろうってドキドキワクワクする物語のパターンも、もちろんありますから。巴留先生の場合はそういう感覚なのかなって思うんですけど。

板垣氏:

そうですね。私の場合はとにかく毎週毎週を楽しく読んでもらいたい、というのが目的なので。あんまり遠いゴールを決めてしまっても、それに自分ががんじがらめになってしまうと思うんです。主人公の目標が見つかった時は、それはめでたくみんなに宣言するんですけど、それまではとにかく毎週毎週、ってやり方なんですよね。

松山氏:

ちなみに、単行本の区切りは意識されていますか?

板垣氏:

1巻は意識しますね。2巻以降は意識しないですけど。

松山氏:

あっ、そうなんですか。改めて単行本で読み直しても、絶妙な区切り方をされていると思って。

板垣氏:

一応毎週、引きを作るようにしているので、どこで切れても大丈夫なようにはしていますから。

松山氏:

編集部的にはどうなんですか?

|

担当編集:

一応、お伝えはしています。ウチの単行本はだいたい9話入るのが基本なので、その3話前ぐらいから「この話数で2巻の終わりになる予定です」ぐらいしか、お伝えしてはいなかったかなと思うんですけど。

板垣氏:

「ここが単行本の引きだから」って描いちゃうと、その前の回が助走みたいになったりするかもしれないので、それはいちばん避けなきゃいけないな、って思うんです。あくまで「その場その場を全力で」って感じですよね。

松山氏:

じつはこの対談に合わせて『BEASTARS』を全巻また読み直して、すごく計算されて作られているなと思っていたんです。もちろん走りながら作っているライブ感も感じるんですけど、後半の展開とか、「これはどこまで計算してやってるんだろう?」と思いましたね。

特に序盤は、読みながらさすがに「ない」とは思っていたけど、それでもまだ「食殺事件の犯人が、主人公のレゴシである可能性はぬぐいされない!」と考えていましたから。レゴシもなんだかんだで血の匂いにフラッとなったりしてるし。「主人公がその部分を出したらアカン!」っていう危うさを、ずっと持っていたじゃないですか。もう毎週毎週、夢中になって読んでいましたね。

板垣氏:

ありがとうございます。

松山氏:

『少年チャンピオン』の編集部的には、大きいうねりとかをどれぐらい相談された感じなんですか?

担当編集:

僕は12巻から『BEASTARS』を担当しているんですけど、先生にはチョコチョコと「こういうのが見たいですね」という話をさせていただいていたんです。それこそ初代の担当が「食殺事件の犯人って誰なんですか?」と聞いたみたいに、読んでいて気になったところや疑問に思ったところを先生にぶつけていって、そこに向かってやっていただく、みたいな感じだったと思います。なので、あんまり先の話を先生と話したりはしなかったですね。

板垣氏:

そうですね、ぜんぜんしなかったですね(笑)。

担当編集:

組み立てというよりは大まかに「こういうのが見たい」とか、「こういう方向に行くのが良いのではないでしょうか」ぐらいの感覚で、打ち合わせをさせていただいておりました。

松山氏:

ある種、理想の形みたいな感じじゃないですか。作家性を中心に据えつつ、適切な距離で。

|

板垣氏:

そうですね。本当に好きなように描かせてもらったので。マズイ描写の時はアドバイスをくれたりするし、理想的だったと思います。

担当編集:

唯一先生にお願いしたのは、先生から突然「もうすぐ連載が終わります」と言われて、「アニメもあるので、せめてあとこれぐらいはやってください」とお願いしたぐらいですね。結果的に、先生が想定していた巻数より1巻、2巻は多くやってもらったかなと。

松山氏:

急にビジネスマンになってる(笑)。でもあのクライマックスは、最初から想定されていたのかと思うぐらい、ぜんぜんムダな要素を感じさせなかったですけどね。

板垣氏:

ありがとうございます。

ひとりの脳みそから生み出されたものだから、不思議と矛盾なくつながっている

──チームや組織でモノを作ると、みんなで話し合うじゃないですか。みんなが納得するものってどうしても、ちょっとずつ妥協したものになるというか。誰かひとりがやると100パーセント振り切ったものになるかもしれないけど、チームでやるとみんなで80点みたいなところに収束しがちになる課題というか、問題があると思っていて。

映画もアニメもゲームも、集団で作るクリエイティブは、そこをいかに突破するかがずっとつきまとう課題だと思うんです。そこでたまに、宮崎駿さんみたいな超絶個性の人が突破してくる現象も起きたりするんでしょうけど。

それで言うと、マンガは編集の方と打ち合わせもしますけど、基本的には個人で描かれるものなので、ひとりでやるがゆえの純度の高さがあるような気がするんです。巴留先生としては、どういったところにマンガを描くことの良さを感じていますか?

板垣氏:

海外ドラマとかを見ていると、本当によく練り込まれたストーリーで、矛盾もなくて伏線もキッチリ回収するっていう、そういう気持ち良さがあるんですけど。でも一方で、ひとりの脳みそからひり出したものって、またそれとは違う刺激があると思うんです。

私であれば『BEASTARS』で「急に部員の腕がちぎれて、そこから犯人が分かるんです」みたいなアイデアって、やっぱりひとりの脳みそからしか出てこない感じがしていて。そういうひとりのひらめきに頼るからこそ、労力は大きいけどものすごく価値がある気はしますね。

──逆に、チームで作ることへの憧れみたいなものはありますか?

板垣氏:

たまにひとりで弱り切っている時には「私だって大勢で考えたいよ」って思う時もありますけど(笑)。でも結局、担当さんと2人で一晩かけて考えたアイデアより、作家が一瞬でひらめいたアイデアのほうが、ものすごくおもしろいものだったりするっていう、残酷な現実もあるので。そこはもう、頼れないですね。

──ゲーム会社の社長である松山さんとしては、このへんの話はいかがです?

松山氏:

結局は同じことなのかなって思いますね。だからゲームも映画もアニメも「監督」という立場の人がいて、この人が王様で全部決めることになっているので。

|

ただゲームは要素が多すぎて、監督が全部に手を入れられるかというと、そんなことはできないので。だから各パートごとは担当のスタッフに預けるしかないし。その1個1個を紐解いていくと、60点や80点のところがあるかもしれないけど、ゲームも映画もトータルのパッケージとして見た時に、監督が「これはオレの中の100点だ」と言えるものになっているかどうかだと思うので。

それをいちばん少ない人数でやっているのが漫画制作だと思うんですね。

板垣氏:

そうですね。

──そういう意味では今回の『戦場のフーガ』は、もちろんチーム制作ではあるんだけど、プロジェクトのサイズ的にはかなり「尖り」が出やすい態勢になっていると思うんです。

松山氏:

お預かりしている版権でキャラクターゲームを作る際は、当たり前ですけど製作委員会だったり原作の版元さんだったり、いろんな大人たちの考えや事情や都合が入ってきて、その中での最適解を作らなきゃいけないというのがあるんです。それが今回、全部自分たちでゼロから決められるというのは、「嬉しい」「自由だ」という反面、「何をとっかかりにして決めればいいんだろう?」というのも出てくるんですよね。可能性が無限大すぎて「なんだっていい」になってしまうので、「これって正解は何ですかね?」ってみんな悩むんですよ。

でも結局のところ、いちばん俯瞰して全体を見ているのは監督なので。その監督が「これはこうだからやれ」と決める。これはある種、個人の好みとも言えるんですけど、それで決めていくしかないので。そこのスピード感は、パートナーさんと一緒にやっているお仕事とは決定的に違うかなと思いますね。

|

私自身、『戦場のフーガ』ぐらいの規模感は、自分でマンガを作っている時ぐらいの感覚はありました。その時その時、一瞬のアイデアで勝負しているみたいな。人数が少ないし期間は短いしで、悩んでるヒマなんかないですから。

──巴留先生が先ほど「毎回毎回その話を楽しく読んでもらいたい」というお話をされていましたけど。それは週刊連載というフォーマットもあると思うんですけど、やっぱり紙芝居の延長線上にある文化というか、ライブ感を重要視する文化だなぁと感じるんです。そういう「週刊連載のライブ感」って何なんだろう? という素朴な疑問があって。

板垣氏:

たしかに週刊連載ってかなり特殊だと思うんです。毎週締切が来る状態って。

話のつなぎとか伏線とか矛盾のなさとか、物語に必要なものはいろいろあるんですけど、でもそういうものに囚われてつまんなくなる作品って、たくさんあると思うので。私は初代の担当さんから「とにかくおもしろければいい」と教えられて(笑)。

松山氏:

力強いなぁ(笑)。

板垣氏:

「とにかく毎週おもしろければそれでいい」と。週刊連載はそれだけですね。

──でも松山さんが言っていたように、『BEASTARS』は「区切りがいい」とか、「全部読み返すとキッチリ仕組まれている」というものになっているじゃないですか。それはどうしてなんですか?

板垣氏:

毎週おもしろく、誠実な気持ちでやっていれば、結局はひとりの脳みそから作られたものなので、なんかつながっていたり、矛盾がなかったりするんですよね、不思議と(笑)。「ここ、上手くやれるじゃん」とか。

投げやりな気持ちでやっていたりすると、つながらない点とかが出てくるのかもしれませんけど、作品に誠実であれば、そこはやっていけるような感じはします。

──「毎週おもしろければいい」と言いつつも、「さすがにこれはおかしいな」というところも常に考えつつやっている感じですか?

板垣氏:

そうですね、何かしらはあると思います。理性の部分と野生の部分がせめぎ合っている感じで(笑)。

──クリエイティブなものとかエンターテインメントって、説明ができてしまうものはもう終わったものだと思うんですよ。まだ誰も見たことのない最先端のものは、説明ができないわけで。

板垣氏:

そうですね。

──巴留先生が今言われた「野性味」みたいな肌感が、クリエイティブの最先端なんだろうなと常々思うんですけど。

板垣氏:

それはめっちゃわかりますね。「理解できておもしろい作品より、理解できなくておもしろい作品のほうが魅力がある」という話を、たしか最初の編集さんだったと思うんですけど、聞かされたことがあって。その言葉がすごく印象に残っているんです。だから本当に、勇気を持つことの大切さというか。

──そういった「マンガにとって何が大切か」みたいな話って、最初の担当編集さんから教わるものなんですか?

板垣氏:

そうですね。本当に右も左も分からないところから始まるので。そこでメモを取らないほうがいいんですよね。自分の記憶に残った助言は、後々まですごく残りますから。

「毎週読み切りみたいな気持ちで描けばいい」とか、「よく分からないけどおもしろいものが魅力がある」とか、そういう衝撃的な助言はいつまでも覚えているものなので。

松山氏:

本当に衝撃的だなぁ(笑)。

──そういうものは作家仲間とかではなく、やっぱり編集さんから学ぶものなんですか。

板垣氏:

私の時は最初の担当さんが、すごくベテランの編集者さん【※】だったので。まるで父親のような目線でアドバイスをくれた気がします。『スター・ウォーズ』のオビ=ワン的な存在ですね。

※ベテランの編集者さん

『BEASTARS』の初代担当は、『週刊少年チャンピオン』の編集長を2005年から2017年まで約11年半に渡り務めた、沢考史氏である。