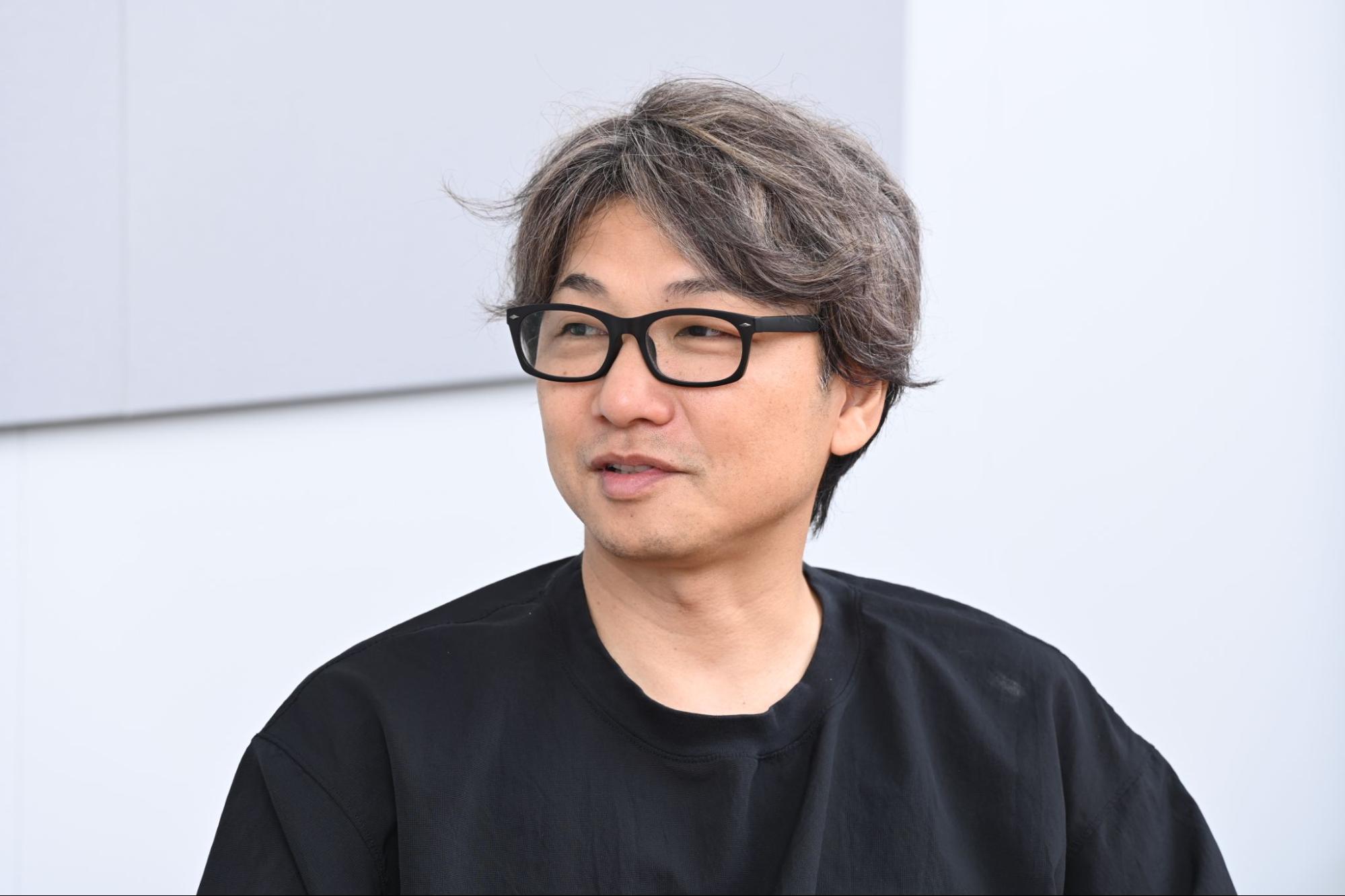

高橋慶太というゲームデザイナーがいる。

『塊魂』のディレクションを務め、その後も『のびのびBOY』や『Wattam』(ワッタン)といった独創的なタイトルを多数手がけているクリエイターだ。

突然だが、筆者は高橋慶太氏を強くリスペクトしている。なぜなら2005年にアメリカで開催されたGame Developers Conferenceでの高橋氏の講演にシンパシーを感じたからだ。高橋氏はゲーム開発者だけが集まる講演の最後に「みんなは株主のためにゲームを作るわけじゃない。縛られず、もっと自由に」と語って締めくくっていたのだ。

ビデオゲームは商品である。それはもちろん理解しているが、作家性を強く感じることができるインタラクティブメディアでもある。個人的な好みの話になるが、筆者は独自性のあるものが好きだし、ほかでは味わえない唯一無二性のあるものに心を惹かれる。

これまでに体感したことのない「感情の揺さぶり」を与えてくれるものを求め続ける性質だからこそ、高橋氏が手がけるタイトルが大好物なのだ。そんな高橋氏の新作『to a T』をクリアまでプレイして感じたのは、「ビデオゲームにしか表現できない感情に挑戦している」ということだった。

この説明では「よくわからない」のは承知している。力不足で申し訳ないのだが、本作の魅力を言語化するのは非常に難しい。どう伝えればいいものかを悩んでいるときに、高橋氏が帰国(高橋氏はサンフランシスコに在住)するという情報をキャッチした。

インタビュー取材ができるということで、それはそれで何を聞けばいいのかと悩んでいたところ、高橋氏と親交のあるゲームデザイナー、上田文人氏に対談相手としてご出演いただけるという僥倖に恵まれた。

『to a T』の独自性についてはもちろん、幅広くビデオゲームについて語っていただいたので、ぜひ最後まで記事をご覧いただきたい。

聞き手・文・編集/豊田恵吾

撮影/和田貴光

新しいゲームメカニクスを提供していく時代ではないのかもしれない

──本日は直接お話をうかがう機会をいただき、ありがとうございます。いきなりですが、『to a T』は語るのがとても難しいゲームだと感じているんですね。言語化するのが難しいといいますか、伝えるのが難しいゲームといいますか。高橋さんにお話をうかがうにあたり、もしかしたらズレたテーマになるかもしれないなと、ある種の危機感のようなものを感じていて……。そこで今回は特別に、高橋慶太さんと親交の深い、ゲームデザイナーの上田文人さんにお越しいただきました。

上田文人氏(以下、上田氏):

よろしくお願いします。

──『to a T』は、プレイした人の感性が問われるタイトルだと思うのですが、海外での評価はどうだったんですか? 海外の方のほうが受け入れられやすい内容だと勝手に思っていたのですが……。

高橋慶太氏(以下、高橋氏):

僕もそう思っていたんだけど、やっぱり「ゲームはこうであるべき」みたいな感じがあるみたいなので、あまり積極的にレビューは見ていないです。

でも、遊んでくれた人たちがソーシャルメディアで言っていることを見ると、「楽しい」とか「いいね」という声があるので、それは素直にうれしいですね。

上田氏:

でも、別に評価が悪いわけではないんですよね? たとえばSteamのレビューとか?

高橋氏:

ベリーポジティブ(非常に好評)だけど、Steamのレビューは数がまず少ない。ぜんぜん伝わっていない感じ。一生懸命広げないとダメだな、って。

でも、まさか上田さんが『to a T』を気に入ってくれるとは予想していなくて(笑)。

上田氏:

(笑)。

高橋氏:

びっくりして、マジっすかみたいな(笑)。感涙ですね。

──おふたりのつながりは以前から存じていましたが、いつごろから親交がはじまったのですか?

上田氏:

『塊魂』が発売されたあとのGame Developers Conference(GDC)で初めて会ったんだと思います。カリフォルニア州サンノゼで開催されたときだったので、2004年のGDCですね。

複数のゲームが紹介されているブースがあり、そこで高橋くんとすれ違って話をした記憶があります。当時はまだ日本からGDCに行く人自体が少なかったので、そこで開発者どうしの小さなコミュニティができて、という感じでしたね。

高橋氏:

僕がなんで上田さんのことを知っていたかというと、『塊魂』を作る前に「いま発売されているちゃんとしたゲームをプレイして、パッケージのボリューム感を理解しなさい」と上の人に言われて、遊んだタイトルの中のひとつが『ICO』だったんです。『ICO』と『動物番長』をプレイしたのを覚えています。

──そこからのご縁で現在まで親交がある、と。

高橋氏:

そうですね。別にいっしょに遊びに行ったりとかはしないですけど(笑)。

上田氏:

ゲームの話もしないよね。高橋くんがサンフランシスコに行ってから、いま何年目?

高橋氏:

12年くらいかな? だから、ゲーム制作をするようになってから半分は海外にいることになります。上田さんとは、たまに日本に帰って来たときとかに会ったり。

上田氏:

SNSで年に何回かちょっとした挨拶をしたり、「話題になってるあのゲームはどう?」といったことをたまに話したり、というつながりですね。

高橋氏:

あと、映画とかドラマの話もしますね。「何の映画観た?」とか。

──20年以上の親交ということですね。上田さんは『to a T』をプレイしてどのような印象を持たれましたか?

上田氏:

メカニクス主導なゲームじゃなく、ストーリードリブンになっていて……。(高橋さんに向かって)そっち方面がいいと思った、ってこと?

高橋氏:

『to a T』の最初のトレーラーを発表したときにも、上田さんから「これはどういう遊びなの?」という質問があって。「いや、そんなに特別なメカニクスはないですよ」と答えたら「いいね」と返事が届いて「ああ、これは玄人の話だな」と思ったことを覚えてます(笑)。

上田氏:

そのときになぜ「いいね」と返したのかはよく覚えていないのですが、おそらく「もうメカニクスの時代じゃない」という考えがあったんだと思います。

毎回毎回、新しいデバイスとか、新しいゲームメカニクスを提供していく時代ではないのかなと。

高橋氏:

それ、上田さんは前から主張してるよね。『Journey』(日本版タイトル『風ノ旅ビト』)のときから言ってた。「もうメカニクスの時代じゃない」って。

上田氏:

メカニクスとしての新しさがなくても、手触りとかアートを突き詰めたりとか。好きか嫌いかは別として、既存のメカニクスを尖らせていくほうがいいのかな、という話ですね。

話を『to a T』に戻すと、プレイして「ちょうどいいな」と感じたのが正直な感想です。

ボリュームもそうですし、ストーリーがあって、ミニゲームがあって、という構成で見たときにゲームの進行にミニゲームが必須ではないし、そういった「ゆるい」感じが新しく、いまの自分にとってちょうどよかったというのがありました。

最近はなかなか最後まで遊ぶゲームってないんですけど、「ふつうに最後まで遊べた」というところが……うん。

高橋氏:

すごく褒めてくれてますね(笑)。もうレビューの数が少なくても大丈夫です。上田さんの褒め言葉があればいい。

──(笑)。キャラクターだったり、ゲーム的な部分での感想はいかがですか?

上田氏:

すごく細かいところですが、「半透明を使ってない」ところがいいなと。

半透明処理がほぼ使われていなくて、細かいところにこだわっていると感じました。影もハーフトーンで処理していて、Unreal Engineで作るうえで、フォトリアルな表現ができるにもかかわらず、それらをすべて外している。

そういった、新しいビジュアル、新しいスタイライズ表現を目指しているところがおもしろいですよね。

高橋氏:

もっとトゥーンシェーダーのアウトラインを入れようと思ったんだけど、なかなかうまく確立できなくて……。処理の負荷とか、カメラアングルでダメになるところとかを考えた結果、ハーフトーンシェーダーでいいじゃん、ってなりました。

上田氏:

それがよかったんじゃないですかね。線画にしちゃうと、アニメの模倣になってしまっていたと思うので。

手触りもストレスはなかったですね。コントローラーの入力に対して瞬間的に反応する気持ちよさみたいなものを体験させるゲームでもないですし。

顔を洗ったり歯を磨いたりといった「やらせる範囲が広い」ことに対しては、『HEAVY RAIN 心の軋むとき』を思い出しました。なにげない日常をちゃんとやるというか、ある種ギャグっぽいというか……。

高橋氏:

うん、体の形がTに固定されている子が主人公のゲームで、日常生活の一瞬を描くというのは避けて通れない。Tの字の体を使ったシミュレーターというか。

上田氏:

それでいてフェードアウトできるのがちょうどよくて。ゲームとして毎日強制させようと思えばできるのに「やらなくてもいい」となっていますからね。

キャラクターの世界をリアルに感じさせるためには必要な要素だけど、プレイヤーが「これがずっと続くとツラいな」と思いはじめたころに、やらなくてもよくなるのがよかったです。「このくらいいい加減でもいいよね」という心地よさを感じました。

高橋氏:

それくらい温かい気持ちで見てくれると世界が平和になるんですけど、みんなそんなに優しくないですからね。

上田氏:

学生服が出てきたり、街にいろんなタイプのキャラクターがいたり、設定としてマンガ的だなとも感じましたね。

高橋氏:

なんで学生服を出したかっていうと、日常生活と学校の生活をきれいに切り分けたかったから。「今日は学校に行くから、じゃあ制服を着よう」っていうのを抵抗なくプレイヤーに体験させるための学生服。

上田氏:

でも、アメリカではそういう習慣はないでしょ?

高橋氏:

あるところもあるけど、アメリカに学生服はまずないです。でも、みんな日本のアニメを観ているから学生服は知っている。

上田氏:

「なんだこれ?」とはならないわけですね。

高橋氏:

あ、でも、学校に入るときにアメリカでは上履きを履くという習慣はないから「何なんですかこれ?」と聞かれたことはありました。なので、カットシーンでここはなんで臭うの? それは靴があるからだよ、って説明してるんです。

上田氏:

なんで日本の学生生活にそこまでこだわったの?

高橋氏:

こだわったわけではなく、アメリカで学生生活を送ったことはないから、リアリティがわからなかったってほうが近い。子どもを通じて多少はわかっていたけど、やっぱり経験がないから自信を持って表現できる自信がなかったので、日本っぽい方向に持っていった感じ。

上田氏:

どこかの国の学生生活をモチーフにしてシミュレーションするのではなくて、自分がいいと思うものをミックスしたかった?

高橋氏:

うん、靴を履き替える文化はいいと思う、本当に。ゲームの中で毎回履き替えるのはめんどうなんだけど……ここはゆずれなかった。

上田氏:

開発スタッフのアート・デザイン担当者は海外の人でしょ? どう伝えたの?

高橋氏:

普通ですよ。写真を見せたり、自分でデザイン画を描いて説明したり、全部細かくフィードバック出してました。

上田氏:

ひとりのアウトプットだからこそ、統一ができてるってことですよね。

理屈よりも勢いやライブ感が作品を豊かにしていく

──いま上田さんがおっしゃったようにゲーム全体の統一感を強く感じたのですが、開発チームの人数は何人だったのですか?

高橋氏:

マックスで10人ちょっとです。超少ないですよ。エンジニアが最大4人、アニメーターがふたり、アーティストがふたり、そんな感じです。

上田氏:

絵コンテやシナリオも自分で描いてたの?

高橋氏:

そう。あとはセリフやカットシーンのカメラ割りやミニゲームもデザインしたり。

上田氏:

グローバルでの発売、しかも海外のパブリッシャーだったわけですよね。でも、わかりやすく整えようという感じもなく、誰でも理解できるものにしようというのもなく、それがおもしろい世界観になっているのかなと思いました。

ちょっとこう、日本のマンガっぽいというか、不思議な世界観のマンガというか。日本だとそういった作風のマンガがいくつかありますけど、そのゲーム版というのが僕の中ではいちばんしっくりきました。

──「マンガっぽい」という部分をもう少し詳しくお聞かせください。

上田氏:

連載マンガって、そのときの作者のテンション次第で突拍子もない展開になることもあるじゃないですか。ある種のライブ感というか。でも、トータルで見たときに、それがうまく作用して魅力的な話、不思議な世界になることも多いですよね。意識したかどうかは別として、『to a T』はそこに近いものを感じました。そこが新鮮に感じてもらえるところなんじゃないかなと。

高橋氏:

でも、「なんでキリンが出てくるんですか?」とか、そこを聞いてくれる人もいるんですよね。もう不思議でしょうがないみたい。

──(笑)。

上田氏:

設定を求められるわけですよね。たとえば「そのバックグラウンドはどうなってるんですか」とか、海外の開発スタッフは聞いてきそうではあります。

でも日本のサブカル的なマンガでは、理屈よりも勢いやライブ感が作品を豊かにしているじゃないですか。僕らはそういったマンガ表現をリテラシーとして理解しているから当然のように受け入れている。

だからそれがむしろ海外のプレイヤーに新鮮に感じてもらえるんじゃないかなと思ったんですけど……。

高橋氏:

たとえば『スター・ウォーズ』にしてもいろんな姿の宇宙人が出てくるわけで。キリンが出てくるのなんてそんなに特別な表現ではないと思うんですけどね。

ただ、レビューでそういうことを書いている人も何人かいて、ちょっと驚きはしました。まあ、なんでキリンにしたのかは、あまり覚えていないけど(笑)。

上田氏:

そこに理屈は必要ないんじゃないかな。

高橋氏:

あ、でも、お店があってキリンが立っていたら目立つでしょ。たぶん、そういう発想から生まれたんだと思う。変な世界設定にしているつもりはまったくないし、あまり変すぎるのもイヤだし。

だからマンガが持つ表現の自由さ、柔軟性は羨ましい。キャラクターが途中でデフォルメされて、シンプルに描かれたりするマンガのあの瞬間がすごく好きです。でも、あれをゲームでやろうと思ったら下準備がかなりかかるわけで。

上田氏:

モデルの準備も必要になるし……。

高橋氏:

そうそう。もちろん準備すればできるんだけど、マンガだったら「描く」と表現できるわけだから「羨ましいなぁ」って。

オープニングソングとエンディングソングを用意したのも、アニメのフォーマットでやりたいと思って入れたんですよね。

──あのメリハリ、大好きです。

高橋氏:

このアニメのフォーマットがティーンエイジャーの話を語るのにすごくピッタリなんじゃないかなって思ったんです。そこにあとはインタラクティブな何かをはめていけば興味深いものになるのかな、っていう発想。

「これはゲームなのか、アニメなのか、マンガなのか?」っていうボーダーをぼやかせることができたらおもしろいかもと。もちろんできなかったことはたくさんあるし、満足なんてできないけど、最初に想像していたものに近いものができたと感じています。

上田氏:

だからさっき伝えたように体験が新鮮だったんですよ。メカニクス的には既存のものであっても、バランスを変えたり、組み替えることによって、新鮮な体験をしっかりと感じられるものになっているんですよね。

ちなみに、オープニングとエンディングは特定のモチーフはあったの? たとえば、「このアニメ」とか「この番組」とか。

高橋氏:

作曲担当の奥さん(境亜寿香)に見せたのは『ときめきトゥナイト』【※】。オープニング、エンディングともに、すごくいいんですよ。オープニングはサンバ系で、エンディングはダンスチューン。シティポップというか。歌詞も天才的。

※ときめきトゥナイト

池野恋によるマンガ。1982年から1994年まで『りぼん』で連載されていた池野恋によるマンガ。テレビアニメも1982年に放送されている。

高橋氏:

あとは『うる星やつら』のエンディング【※】。これも歌詞がすごい。「ヘンとヘンを集めてもっとヘンにしましょう」とか、なんでも「排除」する人に聞かせてやりたいよね。

※『うる星やつら』のエンディング

高橋氏が挙げているのは、作詞を伊藤アキラ、作曲を小林泉美が手がけた『宇宙は大ヘンだ! 』。

上田氏:

オープニングとエンディングがちょうどいい節目になっていたと思います。ビデオゲームにおけるカットシーンの役割を考えたときに、もちろんシナリオ的なものを体験させる、理解させる目的もあるんですけど、カットシーンが再生されるというのは「自分のゲーム進行が間違っていなかったんだ」という証でもあるわけです。

たとえば、ストーリーの進行をリアルなグラフィックレベルのカットシーンで伝えようとすると、ゲーム開発費のリソースのかなりの割合はカットシーンの工数になってしまうこともある。オープニングとエンディングが「ちゃんとゲームが進みましたよ」というインフォメーションになっていたのは新しいと思いました。「今日はここまでにしよう」とそこでプレイをやめれば、気持ちもリセットできますし。

高橋氏:

そう、やめてほしい。「続きは明日にしよう」とか。

上田氏:

箸休め的な感じになりますし、集中してプレイしたあとにカットシーンが始まると、コントローラーを置くことがあるじゃないですか。そのきっかけとして、よくあるゲームのように”ワンオフのすごく凝った映像”を必要とせずに誘導できてるのがうまいなって。あと曲もいいですし。……サントラは出してないの?

高橋氏:

Spotifyで配信がはじまってます。

発売と同時に出ればいちばんよかったんですけど……いや、でも、発売と同時だとストーリーがネタバレちゃうところがあるから、まあいいのかな。

あ、いま思い出したけど、上田さんからお褒めの言葉をテキストで受け取ったんです。「よくまとめたね」って。

上田氏:

アイデアひとつで貫くのはなかなか難しいですし、それなりにプレイバリューがないとリリースできないですからね。メカニクスじゃないし、かといってバランスも「これが絶対に正解」というのがあるわけでもないと思うので。

高橋氏:

泣きながらカットしたアイデアもあるし、ペースというかバランスが悪いところもあって。最後の最後まで、というかいまも「うーん、どうなんだろう」と思っていたり。でも、そういうもんですよね。

バランスでいえば、当然ストーリーとして「なんでTポーズなのか」があるから、後半はどうしてもその謎を説明するためにテキストがいっぱい出てくる。だけど、会話やカットシーンだけで静かにゲームを終わらせたくなかったから、エンドクレジットはインタラクティブなものにしたんです。

上田氏:

あれ、うまくできると何かいいことがあるの?

高橋氏:

アチーブメントが取れます。 本当はもう一個やりたかったことがあったんだけど、時間的に無理だったので……。でも、エンドクレジットは集大成的な……「日常生活も楽しいでしょう」っていうのを提供できたんじゃないかな。

上田氏:

ボスラッシュみたいなイメージだったのかな? ミニゲームを連続でやるというか。

高橋氏:

そうそう。端的にいえばそれだけなんだけど、あれを最後の締めに持って来れたのは自分としてはとても良かった。