“Tが普通” の中学生の話で落ち着かせたかった

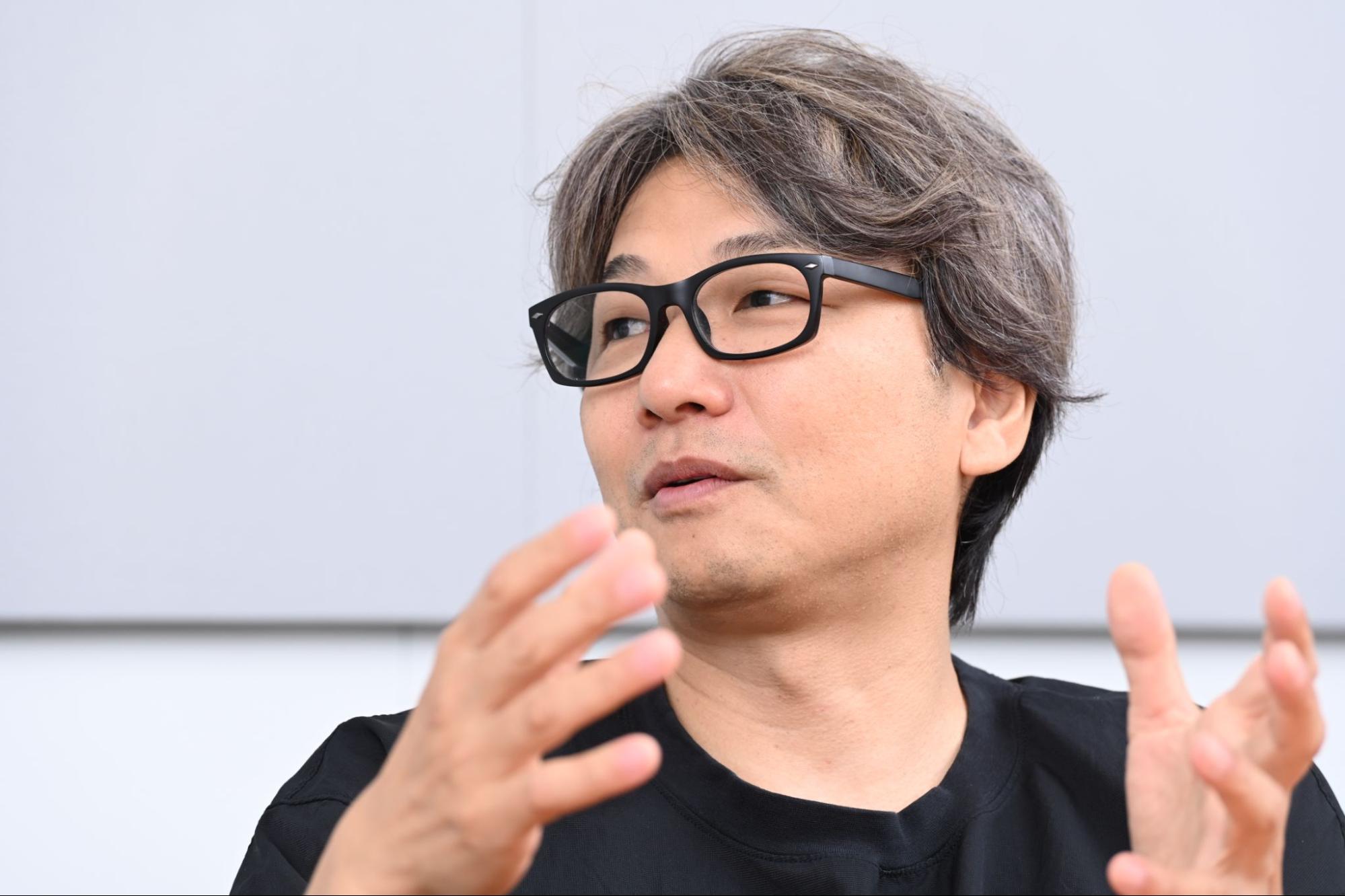

上田氏:

メカニクスの話に戻しますが、T型のキャラクターというところに特化してしまうと、そこに意味のあるゲームルールやメカニクスにしないといけない、と考えがちだけど、そこもあえて突き詰めていない印象があって。たとえば、ティーンが回転して飛ぶシーンを見て「飛んで何かをするのかな?」と思いきや、そこにもいかず(笑)。

「そこも重要じゃないんだ」というのが新鮮でしたね。

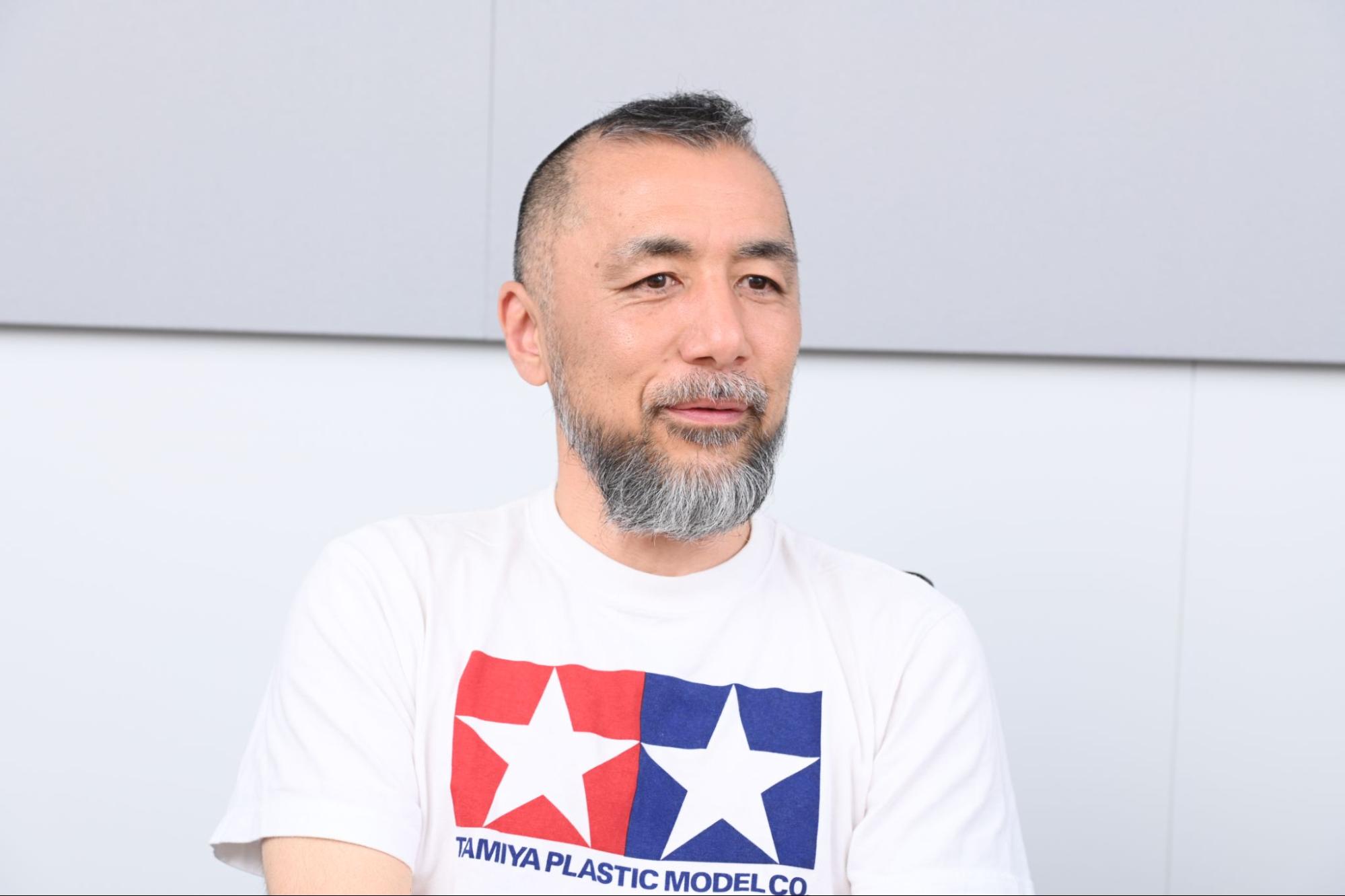

高橋氏:

お話上、ティーンが何かに目覚めるきっかけを作るために、ああいう機能を追加する必要があったんだけど……。ないほうがきれいにまとまっていたかもしれません。そこは自分の実力不足なとこ。

上田氏:

たとえば無限に飛べるようにして、『塊魂』のようなゲームルールを入れ込むこともできたわけですよね。でも、『to a T』はそうしていない。そういったゲームルールで時間制限があって「一定時間内に何かやれ」というものだったら、たぶん僕はしんどかっただろうなと思っていて。

アイデアに対して筋をとおすように頑なにやりすぎると、しんどいゲームになったんだろうなとは思いますよね。

高橋氏:

たしかにTポーズというのは普通ではないことだけど、ティーンにとってはそれが普通のことなんですよね。ちょっとティーンに思い入れしすぎかもしれないんだけど、だから「Tの形だからこういうメカニクスでこうやらせる」っていうこと自体がちょっと違うと思ってしまって。ゲーム・商品としては、それが正解なのかもしれないけど、それが普通であるティーンにそれをずっとさせるのは、何か違うなと思ったんです。

もしもそういう方向でつくっていれば筋がとおったのかもしれない。だけど、それだとほかのゲームといっしょ。そこにフォーカスして、その機能を使って、その機能でしかできないミッションが出てきても、うんざりしちゃうし、そういうゲームはやりたくないなって。そうなると作るモチベーションも湧かないし、「これってもう誰かがとおった道だよね」となっちゃう。

上田氏:

そのせめぎ合いがある中で「よくまとめたね」と高橋くんにメッセージを送ったわけです(笑)。

そういえば、プレイの途中で「あ、これはもしかしてスーパーヒーローの話なのかな?」と思った瞬間もあったんですね。特別な力がありそうな雰囲気を少しずつ匂わしてるじゃないですか。どこかのタイミングですごい能力が手に入って、それによってそれまでのフラストレーションが発散されるゲームなのかも、と予想した瞬間があったんですけど、それもきれいに外されて(笑)。

高橋氏:

そこも意識して見事に避けました。そこに行っちゃったらいろいろと大きくなりすぎちゃって、まとめられなくなると思ったので。あくまで中学生の話で落ち着かせたかった。

──ちなみに、舞台となる街の設計も高橋さんが手がけられたんですか?

高橋氏:

そうです。

上田氏:

カメラの操作が特殊ですよね?

高橋氏:

右スティックはカメラの操作に使う、っていう常識への個人的な抵抗です(笑)。

上田氏:

常時、ビハインドビューにすることもできたよね?

高橋氏:

もちろん余裕でできるんですけど、カメラについては模索せず、最初からサイドビューと決めていたんです。プレイヤーキャラクターの背中を延々と見続けるようなカメラにはしたくない、と。キャラクターの表情とTポーズを見せるにはサイドビューしかないと。だけど町の構成を2Dにするのもおもしろくないし……。3Dの街の中で、どううまく馴染ませるかということに結構時間をかけたんですが、まだまだですね。

カメラってやっぱりとても重要で、その見せ方で印象も変わってくる。だから『to a T』のことを知らない人が「なんか新しいかも!」と思ってもらってほしかったのはあります。

──なるほど。ゲーム制作者の方からは、ゲームをプレイしていても「データ変数とデータアセットに見えてしまう」という意見を聞くことがあります。

上田氏:

そこは僕も同じ感覚があります。ゲームをスタートして、ちょっとしたらその先が読めるんですよね。多分こういうゲーム体験で……というのが予想ができると言いますか。

ここはスクリプトが組まれて、読み込みはいまやっているんだろうなとか。職業柄その構造がわかってしまうので「そこに世界がある」という感覚はなくって、予定調和なものだとワクワクできない。同じ料理ばかり食べていたら、見た瞬間に味が想像できるというか、「もういいかな」という感覚があって。

『to a T』は最初に街のマップが雲でマスクされていた(隠されていた)んですよね。一瞬、「これ全部マスクを外さないといけないの?」と思ったんですけど、それもやる必要がなかった。「あ、外さなくていいんだ」とすごく気持ちが楽になったんですね。

高橋氏:

そこは作りながら自分でも笑ってました(笑)。

上田氏:

ゲームをプレイしていてやらされることが多かったら、もうゲームから逃げてドラマを観ようとか、YouTubeを観ようとなっちゃいますよね。『to a T』はプレイのモチベーションが保てたので、「ちょうどいい」と感じられたんです。

プレイバリューとか、プレイ時間を気にされる方からすると物足りないと思うかもしれませんが、いまはビデオゲームのほかにもエンタメがあふれていますよね。だけど、そのちょうどよさが僕がゲームをやろうとする気持ちにうまくマッチした感じがありました。

高橋氏:

奇跡ですね(笑)。

上田氏:

みんな時間がない中でエンタメを楽しむということでいえば、エピソード形式にしたことも筋がとおっていますし、サクッと1エピソードを遊んで「今日はここまでにしようかな」という楽しみ方にもマッチしていると思います。

高橋氏:

いちばんの間違いはプラットフォームの選定だったのかも。Nintendo Switchで出せばよかったのかな……。いろんなハードルがあるけど、Nintendo SwitchかNintendo Switch 2で遊べるようにしたいですね。

上田氏:

草の1本1本が動いて、キャラクターが接触したら草がちゃんとリアクションするというのが売りの時代とは違いますよね。いまはそれが当たり前だし、それをやったところで驚いてはもらえないわけで。どこか別の驚いてくれるところにリソースを割くべきじゃないのか、と思いますね。

高橋氏:

子どもたちが『Roblox』を遊んでいるのを見ていると、たしかに草なんて動かなくてもいいんだよね。きっとアニメーションも、もっと適当でいい。いろいろとショックだけど、そういう時代なんだよね。

上田氏:

僕らの世代のビデオゲームって、ハードとソフトがいっしょに進歩していった技術的な発展の時代で、テクノロジーの見本市みたいなものだった。大きなキャラが動かせるとか、3Dになったとか。でも、もう見本市ではなくなって、ビデオゲームというメディアの中で表現されるコンテンツだったり、演出だったり、ストーリーだったりがどうなのかが求められている。

だからこそ、お客さんが驚くところにリソースを割くというのが正しいのかなって思います。カメラが動かせることも「こだわってるな」と思いましたよ(笑)。

高橋氏:

え? いまみんなやってないの?

──リアルタイムのカットシーンでも、カメラは固定が多いですね。

高橋氏:

カメラが動かせないなら、逆に「なんでリアルタイムでやってるの?」という疑問が浮かぶんですが(笑)。

上田氏:

容量を少なくしたいのかもしれないし、衣装や武装を反映させるのが目的なのかもしれない。でも、単にそれだけだったらコストがかかりすぎだとは思いますが。

高橋氏:

最近のゲームをちゃんと遊んでおかないとダメだね。

そういえば「なんでこんなゲームが作れるんですか?」って聞かれたときに「ゲームをやらないからじゃないですかね」と答えたら、「そのとおりですね」と言われて。

ビデオゲームなんてまだ若いメディアだし、ビデオゲームの定義なんて何にもないわけだし、もうちょっと自由でもいいんじゃないかなって。自由にやると売れないとか、そういうリスクはもちろんあるんだけど……。

上田氏:

そういう意味でも『to a T』はチャレンジしてるなって思いましたよ。かといって、過激さや新しさをアピールするようなところもなかったですし。

高橋氏:

自分としても別に新しいものを作っているとは思ってなくて。なんか「みんなフォーマットに縛られている」という印象が強い。ジャンルだったり、作り方だったり、「ゲームはこうであれ」というのをそのまま受け取っちゃってるというか。

僕が勉強不足で知らないだけで、そうじゃないゲームもあるとは思うんだけど……「ほら、こんなゲームでもいいじゃん」というのを若い人たちに見せてあげたい。

最近、つぎのジェネレーションに対して自分がなにもしてこなかったと感じる出来事があったんですね。ゲームデザイナーとかそういうことは関係なく、ひとりの大人として「ずっと自分のことしか考えてなかったな」と。たとえばソーシャルメディアを見ても、大人は子どもへの影響など考えず、全部ビジネス目的でやっている。子どもたちは大人の真似をしちゃうから、そこから悪い影響を受けてる。

そういう反省もあって、子どもにフォーカスした、ティーンエイジャーをテーマにしたものを作りたくて……。で、その主人公に、「何がいいのかわからない」って言わせたかった。人間っていいところも悪いところもあるわけだし。

上田氏:

震災があったときに日本のエンタメ業界の人たちは、自分の無力さみたいなものを感じたことがありましたよね。

だけど結局、自分たちができることをやっていくしかない。手段を変えるのではなくて、ものづくりを続けることで人々に活気というか、生きる力を与えるしかないと、みんな思ったんじゃないですかね。

高橋氏:

僕も大学時代に彫刻を勉強していたときに「彫刻ってなんて無意味なんだろう」って、すでに思っていた。別のことをやったほうが世の中に役に立つんじゃないかとか、やっぱり比べるよね、自分がやりたいことは本当にそれなのか、と。

自分がやりたいことを突き詰めていったときに、「それによって世界にフィードバックが与えられるのか」とかも考えていたし。

僕はあまりドラマを観ないけど、ドラマも暗い内容が多いよね。だからもっと人間のいい面にスポットを当てた、雰囲気のいいものが作りたいなって思ったわけですよ。

上田氏:

自分自身はもともとポジティブなわけだよね? 『to a T』を「全力でポジティブでいくぞ」と無理してがんばったわけではなく?

高橋氏:

うん、前向きなほうだと思う。無理をしたわけではないけど、悪いことがあるのは承知で、それをちょっとポジティブに塗り替えましょう、という感じ。

上田氏:

それは十分伝わったと思いますね。

高橋氏:

と、この記事、こんな話でいいんですかね?

──記事の中で何か答え合わせをしたいわけではなく、『to a T』がどんなゲームなのかを少しでも伝えたい、というのがいちばんの目的ですので大丈夫です。

高橋氏:

メディアなんだから説明してくださいよ(笑)。というのは冗談で、そういってもらえると安心です。「ポジティブな作品です」と言っても弱いんだよな、って感じはしますよね。

──いままで高橋さんが作られてきた『塊魂』は「転がす」、『のびのびBOY』は「伸ばす」、『Wattam』は「つながる」と、「動詞」で伝えやすかった。でも、『to a T 』は「青春」や「人生」という名詞のゲームだから、最初の話に戻りますけど伝えるのが難しいんですよね。

高橋氏:

うん、「癒し」とか「前向きになれる」と言っても弱い。だけど、どうやったら伝わるのかね、っていうところはあります。

Tという形がゲームのメカニクスにちゃんと関連していて、それがゲームの難度曲線にマッチしている、といった指摘が、5年後とか10年後からすると的外れなものになることを期待しています。

──(笑)。

上田氏:

マンガ家のいましろたかしさん【※】は知ってますか? たとえば、いましろたかしさんの作品を「シュールなマンガ」というのはダサいんですけど、「ああいったテイストのタイトル」というのがしっくりくるかもしれない。『to a T』は「シュールさに対して、そのシュールさを突っ込むのって野暮ですよね」という、その枠の中の作品という感じがしました。

音楽でもアーティストがいろいろなアルバムを作る中で、たまにちょっと毛色が変わったアルバムができました、というのがありますよね。音楽の場合はぜんぜん受け入れられるんだけど、ゲームだと快楽原理が第一になってしまうというか。そこからちょっと外したことをすると「ゲーム性が……」といった話になってしまう。

※いましろたかし

虚無感と情熱の入り交じった独特の作風のマンガ家。各界のクリエイターにファンが多い。代表作は、『デメキング』、『トコトコ節』、『釣れんボーイ』、『化け猫あんずちゃん』など。

高橋氏:

ほんっと、説明に困るんですよね。『ちびまる子ちゃん』とか『サザエさん』とか、そういう風にしたいと思っていたんだけど……。

──「さくらももこ的」というのは、たしかに伝わりやすいですね(笑)。

高橋氏&上田氏:

さくらももこは天才ですから。

上田氏:

ただ、僕は関西出身だから『じゃりん子チエ』派だったので(笑)。

高橋氏:

マンガの話になったので言うと、自分でマンガを描いてみたいとは思っています。ひとりでもできるし、ゲームよりも直接的に表現ができるし。小説家も文字だけで表現できるからすごいですよね。

上田氏:

でも高橋くんはどちらかというと「手触りの人」ですよね。

高橋氏:

そうね、だけどやっぱり羨ましい。何億もかけてゲームを作って……ではなくて、もっとミニマムでストレートに表現してるわけだから「すげえな」と思うよね。

──個人が発信できる時代ですから、ミニマムな表現は増えていくと思います。

高橋氏:

ビデオゲームのバブルはまだまだ続くと思う?

上田氏:

うーん、どうでしょうね。ひとりでは作れない規模のゲームを作るときに、「自分がこうしたい」と思ったことをAIがカバーしてくれる時代になったら、制作費も下げられるし、統一感のあるものが作れるし……。

高橋氏:

そうするとクリエイターがいっぱい出てくるよね。

上田氏:

ただ、そうなったときに「こうしたい」とか、「こうじゃなくてこうなんだ」と考えられる人ってそんなにいないような気もします。

高橋氏:

それはすごくわかるなぁ。なんだろうね、求めてるものが決まってるんだよね。新しいものを求めてないんだろうな、っていうのはあるかな。

──高橋さんの中で、プレイした人に「こんな感情になってほしい」とか、そういうのってあるんですか?

高橋氏:

自分の生活にポジティブなフィードバックがあるものになってくれればいいかな。ちょっと違う視点で見れるようになるとか。

案外おもしろいと思うので、ぜひ遊んでみてください。

いかがだっただろうか?

おふたりの関係をできる限りそのまま伝えたかったので、テキストが口語体になっていることは理解いただきたい。

『to a T』を遊んだことのある方は、上田氏の「ちょうどいい」、「既存のメカニクスを尖らせている」という発言にうなづいたことだろう。

制作者である高橋氏すら「説明に困る」と語る『to a T』。だが、「ビデオゲームなんてまだ若いメディアだし、ビデオゲームの定義なんて何にもないわけだし、もうちょっと自由でもいいんじゃないかなって」という氏の発言が『to a T』の多くを表している。

「誰かがとおった道ではなく、新しいもの」を望む方には『to a T』は最高の1本になるはずだ。本対談記事で興味を持った方はぜひ手にとって味わってみてほしい。