パックマンに触れることは「ナムコの社名を弄るレベル」のことだった!?

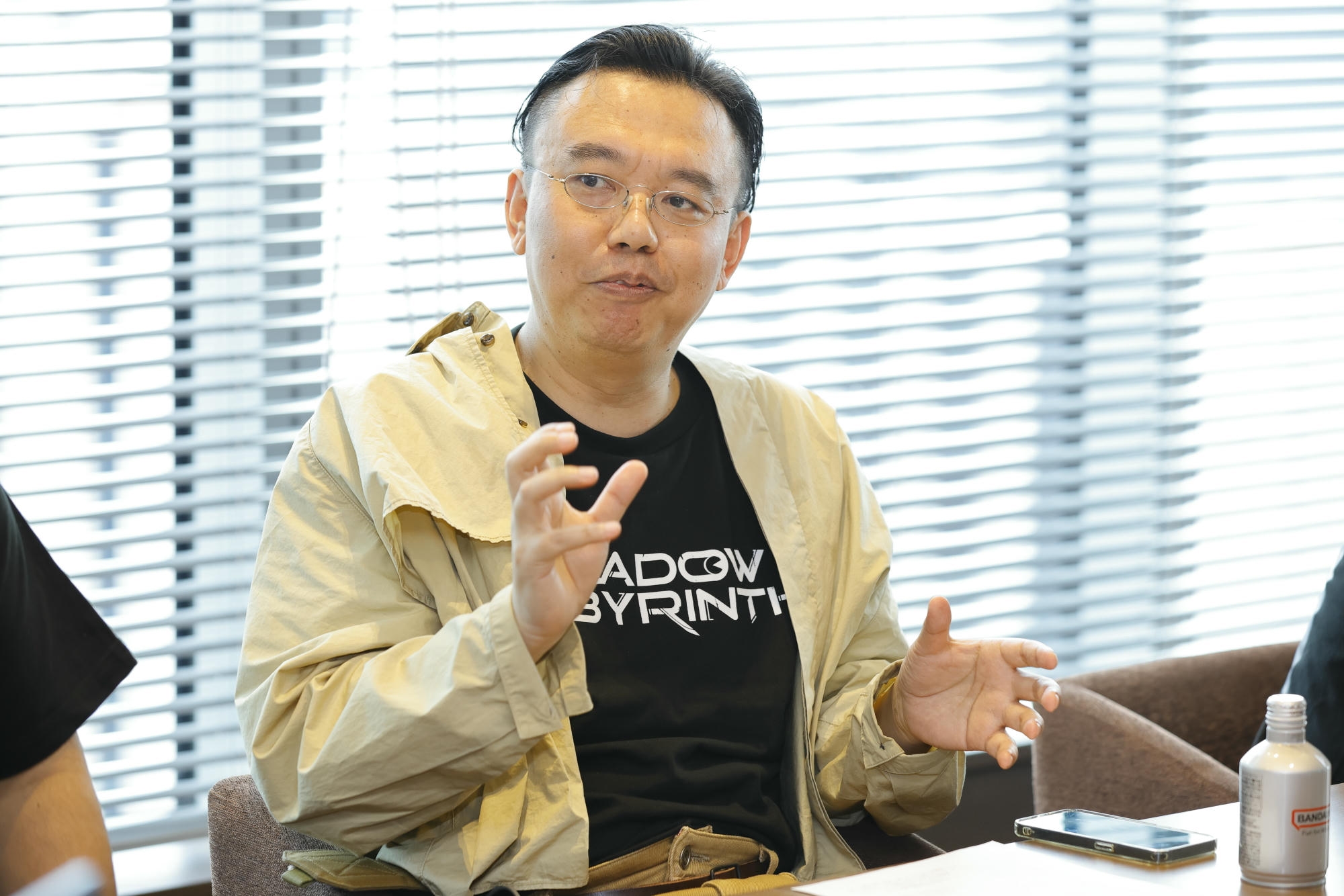

高橋氏:

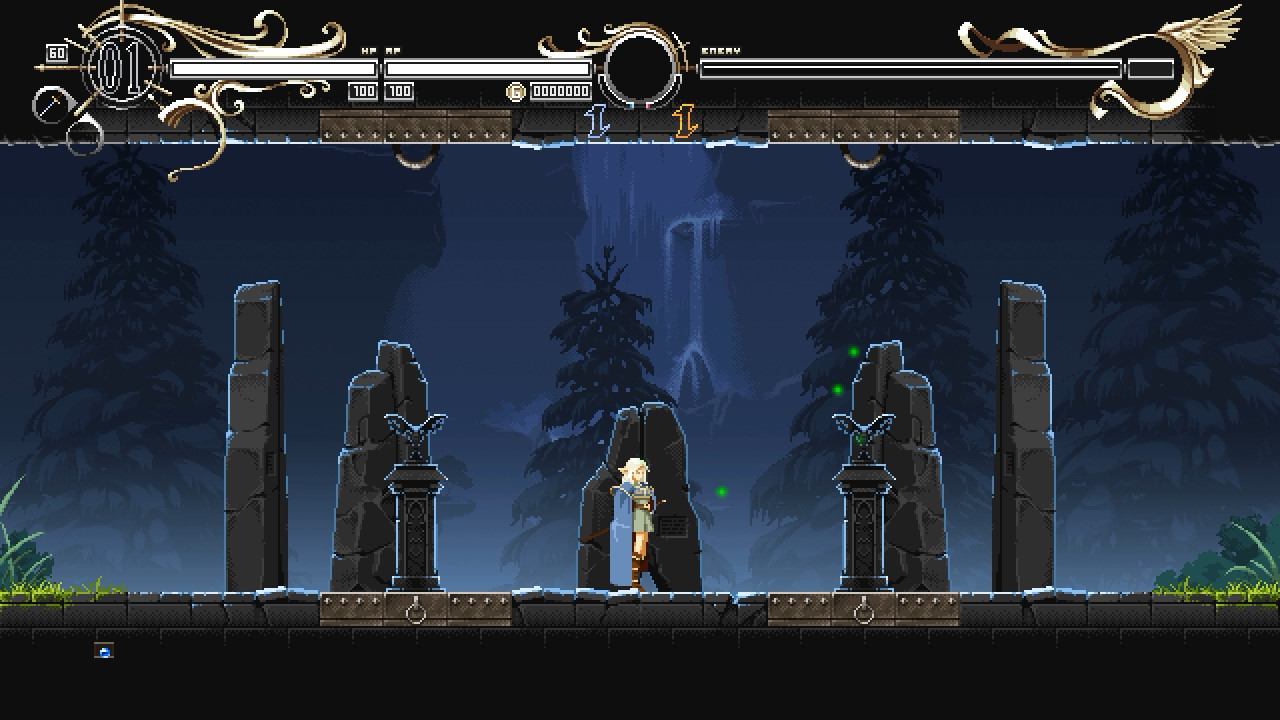

私にとってのメトロイドヴァニアは、ディスクシステム版の初代『メトロイド』。そこからずっと影響を受けていて、「このゲーム、いいな!」と思い続けていました。

私はゲームしか取り柄がない人間なんですけど、それでもゲームを作る会社に入ることができて、ゲーム制作で食べていけるようになった。言ってみれば「劣等感がゲームで払拭された」んです。

メトロイドヴァニアってすごく難しいゲームじゃないですか。でもだからこそクリアしたときに「俺すごいんだ!」という達成感がある。だからそこに「劣等感を克服する」シナリオをリンクさせられたらいいな、と思っていたんですね。その発想から生まれたのが『シャドウラビリンス』なんです。「劣等感を克服する物語」が本作のベースなんですよ。

──『シャドウラビリンス』は発表時に「パックマンがメトロイドヴァニアに?」とか、「パックマンでダークな世界観?」といった驚きの声を多く目にしました。どのような経緯で立ち上がったのでしょうか?

高橋氏:

もともとメトロイドヴァニア的なゲームを作りたい、というのがありました。ただこれをゼロから作るっていうのはなかなか大変で。

──「パックマンで何か新しいものを」ではなく、「メトロイドヴァニアで何か」が先にあったわけですね。

高橋氏:

はい。私はこれまで何十年も『パックマン』の監修を務めてきたのですが、「パックマンは正義の味方でなくちゃいけない」、「かわいくなければいけない」など、「こうじゃなければいけない」というのがいろいろあったんですよね。でも私はもともとそんなにいい性格ではないので(笑)、「パックマンは弾も撃たないし血も出ないな」と若干のフラストレーションを感じていました。

そんなときに、改めて考えてみたら僕はパックマンにすごく詳しいわけだし、パックマン生誕45周年も控えている。だったら、パックマンとメトロイドヴァニアを強制結合させちゃえばいいのでは? と考えていまの形になっています。

「ダークなパックマン」というのは最初から決めていたわけではなかったのですが、メトロイドヴァニアタイトルをいろいろと遊んでいるうちに、「メトロイドヴァニアのドレスコードはダーク」となって、それに合わせていくことになりました。もともと自分の中にあるダークな気持ちが全部出ちゃったみたいな感じですかね。

原田氏:

最初に「パックマン×メトロイドヴァニア」というアイデアを聞いたときは、「それならいける」、「それなら作り切れるだろうな」と思いました。バンダイナムコスタジオのスタッフはアーケード文化出身の人間が多かったですし、横スクロールは得意ですし。

ただ、同時にもうひとつ思ったのが、「パックマンを入れられるのか?」ということでした。さきほど高橋が話したとおり、パックマンは社内で不文律が多いんですよ。レジェンダリーすぎるアイコンなので、

──言い方が難しいですが、ある種、「触れにくいもの」だったんですね

原田氏:

あまり知られていないんですけど、ナムコ時代にアメリカで代々的な知名度調査をやったら、パックマンがマリオよりも2ポイントぐらい上だったことがあるんですよ。

──リオ五輪の閉会式映像に登場しちゃうぐらいですからね。

原田氏:

レジェンダリーなのでキャラクターの知名度はとにかくすごい。しかも健全なイメージなんですよ。敵を食べるっている、考えてみるとかなりえぐいことやってるんですけど、イメージはすごくクリーンだったんです。

じつは僕がまだ駆け出しのころ、『パックマン』を生み出した中村雅哉さん、岩谷徹さんには怒られたことがあるんです。『鉄拳』に頭だけがパックマンの形をしてる超マッチョなキャラを出したいとお伝えしたら、めちゃくちゃ怒られて(笑)。

「お前は社名を変えるのと同じくらいのことをやっている」と言われました。それ以来「パックマンは触れちゃいけないんだな」と思っていたので、高橋からアイデアを聞いたときは社内の不文律もそうですし、そもそもファンが受け入れないんじゃないかとも思いました。

高橋氏:

社内という意味では私が監修をやってたので、外すにしても「きちんと外せる」と思ったんですね。あとじつは私、入社したときの上司が岩谷徹さんだったんですよ。その流れもあって私がパックマンの監修をやっているんですけど、起案するときに岩谷さんと呑みに行って報告したんです。

「岩谷さん、崩しちゃいますけど、いいですか?」と話をしたら「いいんだよ」と。パックマンってもともとストーリーがないものだから「わかってるやつが崩すならいい」と言われて。「僕、わかってますかね?」と聞いたら「あはは」って笑われていましたけど(笑)。

原田氏:

多分、俺はわかってない奴だったんだよな(笑)。

高橋氏:

会社からも岩谷さんに「高橋がこんなことをやってるよ」という情報が送られるんでしょうね。ある年、いきなり岩谷さんから年賀状が届いて「パックマンじゃないパックマンを作る、それもまたいいことかと思います」と書かれていて、震え上がりましたね(笑)。

相澤氏:

パックマン40周年が終わったあたりぐらいから『シャドウラビリンス』の企画が動いていたんですけど、いままでと同じことをやっていたのでは、これまでどおりのお客さんしか取れないよね、っていう話はあったんですよね。

世代が変わっていくと「パックマンって『スマブラ』の強キャラでしょ」という印象を持つ方たちがどんどん増えてくるわけですから。

原田氏:

アメリカだとアパレルブランドというか、アパレルのアイコンだと思ってる人もいるからね。

相澤氏:

そうなんですよ。

──え? アパレルですか?

原田氏:

アメリカの若い人は、おしゃれでかわいいアパレルアイコンみたいなものだと思ってる人もいるんですよ。パックマンのグッズ、アパレルはけっこう出ているので、そういうイメージの人もいるんですよね。

相澤氏:

そういうこともあって、若い人をどんどん取り込んでいかなきゃいけないっていう空気はありました。別にいままでのパックマンを捨てるわけじゃなくて、もう1本新しいことをやりましょう、と。

これまでのパックマンの概念を全部ぶっ壊すぐらいの、ダークでクールなパックマンを作ろうという意気込みで始まった企画でしたね。

──五十嵐さんも斉藤さんも『シャドウラビリンス』のデモ版をプレイされていまして(座談会は6月収録)、いろいろ新しさがあると話していたんですね。「あのロボット【※】ってなんだろう」みたいなお話をされてたんですが……。

※あのロボット

『シャドウラビリンス』に登場するキャラクター、GAIA。PUCKと剣士を構成しているナノバイト・マテリアルを融合させ変形した姿。

高橋氏:

あれって『パックマン』のパワークッキーのつもりなんですよ。無敵になるやつ。だから『シャドウラビリンス』でもめちゃめちゃ強いんです。

斉藤氏:

ああ、パワークッキーなんですね。なるほど。

高橋氏:

そのつもりで置きました。ただ、パワークッキーって正直、めちゃくちゃ強いので、レベルデザインを担当した福井さんはすごくたいへんだったと思います。福井さんは「そんな強いやつ、どうゲームに再現すんの?」って……。

福井氏:

めちゃめちゃ苦労しました(笑)。本当にどうすんねんこれ、ゲームバランスとかもうないねんけど、どうする? って(笑)。

原田氏:

あそこだけメトロイドヴァニア系から外れてますよね(笑)。

福井氏:

最初は乗り捨て型のロボットにしていたんですね。乗れる場所は無双できてよくて、乗れないところを人間キャラで探索して、道を切り拓いて大きいロボットを通す、というゲームデザインにしていたんですよ。

ただ、プロトタイプを作っていく中で、「やっぱりロボットにはいつでも乗れるようにしてくれ」という意見が頻出してきて……。最終的にエネルギーを貯めて、それを消費してロボットになるといういまの形に落ち着きました。

斉藤氏:

もはやゲームが変わりますよね

福井氏:

おふたりは『シャドウラビリンス』をプレイされてみて、いかがでしたか?

五十嵐氏:

あくまでも体験版のプレイですが、操作がとてもビビッドなのがよかったですね。ただ捕食のアクションはものすごく気持ちいいんだけど、「この押し込み操作が……」と若干気になるところもありました。

ロボットが無敵なのは、いまの説明をうかがって腑に落ちました。あそこは確かに大味にはなりますけど、うまいこと調整されるんだろうな、と思ってます。いろいろ楽しませていただいて、いいゲームだなぁと。

斉藤氏:

僕はもう「パックマンだけども、なんだこれは?」というおもしろさがありましたね。その意外性に好感を持ちました。

パックマンでメトロイドヴァニアを作るっていうのは、ある種、荒唐無稽な話ですよね。にもかかわらず、それがちゃんと成立しているということが、すごくうれしかったですね。

敵を喰らって強くなっていくというゲームデザインやストーリーも気になりましたし、パックマンというレジェンド素材をどう活かしていくのか、体験版では味わい切れていないので、発売されたらぜひプレイしたいと思っています。

福井氏:

ありがとうございます。

──ちなみに、『シャドウラビリンス』について、岩谷さんからは要望はなかったのですか?

高橋氏:

とくには何もなかったですね。『パックマン』について、岩谷さんは「ゲームシステムを軸にしたゲーム」というところを強く思っていらして、何かを守れっていう感じではありませんでした。

原田氏:

傍から見ていると、パックマンは要素の1個でしかない、っていう感覚ですね。開発を続けてきた中では、「メトロイドヴァニア」という言葉のほうが「パックマン」よりもずっと使われていました。8:2くらいの比率じゃないかな? パックマンは1個の……固有名詞のひとつでしかなくて、「根幹はメトロイドヴァニアだ」という認識で進んできましたからね。

沈むような内省的な物語の方がメトロイドヴァニアには相性が良い

──IPもののメトロイドヴァニア化という文脈で言えば、斉藤さんも『ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー』を手がけています。著名なIPをメトロイドヴァニア化するということに関して、これまでのお話で共感することはありましたか?

斉藤氏:

じつは僕、IPに関してはとにかく監修が簡易なものっていう視点で選定をやっていたんです。というのも、インディーのクリエイターってやっぱり、監修に対してあまり強くはないんですよ。なので「とにかく監修の負担が少ないIP」というものを目指して獲得をするようにしていました。

そういった事情もあって、まずお借りしたのが『東方Project』だったわけですけど、これは生みの親であるZUNさんの懐の深さから、ゲームの中身に関してはほとんど干渉がなかったわけです。

『ロードス島戦記』もすごくタイミングがよくて、多くのアクターが絡みがちなアニメの制作委員会ではなくて、出版社さんの編集部経由で、作者の水野良さんと直接お話ができて初期の企画のすり合わせがとてもフィットしたんです。そのため、監修はかなりスムーズに作ることができました。

ただ、もちろんゲームを作る以上は魅力あるものにしなければなりませんから、その意味では苦労もありました。僕らも『シャドウラビリンス』開発陣の方々と同じく、「メトロイドヴァニアを作る」というのが目標にありましたから。

開発を担当したteam ladybugはメトロイドヴァニアというジャンルに対して、非常にこだわりがあるチームなんですよね。なかでもとくに五十嵐さんのことをたいへん尊敬していて……。あまりに尊敬し過ぎていて「恥ずかしいから表で言うな」と言われているんですけども(笑)。

高いこだわりのあるジャンルでの開発ですから、どうしてもIPは慎重に選びますよね。メトロイドヴァニアに向いてるIP、向いていないIPというのは明確に存在すると思います。

──なるほど。斉藤さんが考える、メトロイドヴァニアと親和性が高いIPの条件はどのようなものなのでしょうか?

斉藤氏:

内省的なストーリーであるとか、ちょっとホラーチックであるものは相性がいいと思います。たとえば、『ロードス島戦記』の出版社はKADOKAWAですけど、同じKADOKAWA系列のIPで言えば『スレイヤーズ』も近い年代ですよね。

でも、『スレイヤーズ』をメトロイドヴァニア化しようと考えたときに、とっかかりが見つけられなかったんですよね。一方で『ロードス島戦記』はいけると感じました。なぜかというと、ディードリット【※】というキャラクターはとても寂しいキャラクターであるからなんです。

メトロイドヴァニアをプレイしてるときって、マップを行ったり来たりしますよね。その行ったり来たりっていうのは、孤独で不安なキャラクターの気持ちをすごく上手に表現できるんですよ。

そういうこともあって『ロードス島戦記』でいこうと決まったんですけど、タイトルも僕のほうで決めさせていただきました。『ディードリット・イン・ワンダーラビリンス』というタイトルで、パーンの死後のディードリットが自分の心の迷宮を彷徨う、彼女の孤独と迷いを表現するものにしようと。このコンセプトは水野さんにも大変に好評だったんですよ。

※ディードリット

『ロードス島戦記』に登場するハイエルフの女性。ハイエルフは実質不老不死であり、そのため有限の命しか持たない人間との関わり方に悩む描写がある。

原田氏:

なるほど。『ブラッドステインド』はまた違ったアプローチですよね?

五十嵐氏:

そこまで考えて作っていないですね(笑)。

原田氏:

都合のいいときに、「ちょっと待て!」みたいな感じでうしろから急にキャラが走ってきたりとか。「お前どうやって来たんだよ」と(笑)。確かに言われてみると、不安な雰囲気のほうが相性がいいかもしれませんね。

斉藤氏:

インディーとの相性はよかったかと思いますね。いま当たってるインディー系のメトロイドヴァニアはそういう雰囲気のタイトルが多いですよね。『ホロウナイト』もそうですし、『九日 ナインソール』も、あまり明るい話じゃないですよね。

福井氏:

悪い意味ではなくて、多分、作る人が陰気な人が多いんじゃないかなと(笑)。

斉藤氏:

なるほど(笑)。

福井氏:

僕もそうなんですけど、やっぱり根暗な人が作るゲームがいいんですよ。

原田氏:

ゲーム開発者って割と根暗ですよね(笑)。五十嵐さんもそっちのタイプですよね?

五十嵐氏:

根暗です(笑)。

福井氏:

暗いほうが作りやすいんですよね。僕は根暗なんで、自分の持ち味を出そうとするとゲームも暗くなるんですよ。意外かもしれませんが、原田さんもすごい根暗ですよね。

原田氏:

僕も根暗ですよ! 僕は大雨の日にみんなが家から出れなくなってる状況が大好きなんですよね。「これでみんな楽しいことができないな、でも俺は部屋の中でめっちゃ楽しいぜ。いつもの俺の気持ちがわかるか」みたいな(笑)。だから何かを作る人間は根暗のほうがいいんだよね。

高橋氏:

シングルプレイのゲームって、ある種、内向的な性格の人のほうが入り込んでいきやすいのかもしれませんね。オンラインゲームだと現実社会での人間関係が出てきちゃう瞬間があったりするんですけど、シングルプレイならゲームの世界にどっぷり入れますから。

五十嵐氏:

「ギルドに入ろうよ」みたいなお誘いもうざかったりするんですよね。ギルドに入ったとしても、みんなでワーとなっているうしろで、とぼとぼついていったり……。「アイツ呼んでも来ないんだよね」という立ち位置になるので……。

原田氏:

学校だったらスクールカーストとか言われますけど、そういう現実世界での立ち位置みたいなのが、結局オンラインゲームとかでも割と反映されちゃったりするんですよね。