【分類5:ギャグ・コメディマンガ】勢いとディティールの細かさが命

ここまでプレイヤーやクリエイターというゲームに関わる人々を中心に据えたマンガを紹介してきたが、これは言ってみれば、人への興味が題材だ。読者は人に関心を抱き、憧れ、自身を投影したり、自分との比較をしたりする。

だがマンガを読む、つまり物語を読むことの効能が、こうした他人への好奇心を満たす行為だけに留まらないことは、誰もが経験的に理解していることだろう。

慰謝もまた、マンガの持つひとつの効能だ。笑いによって読者は慰められ、感傷に浸ることで心の安寧を得る。とりわけ前者をゲームマンガで描く場合は、ネタの持つ勢いで笑わせると同時に、元のタイトルを細部まで掘り込みつつ、「これって自分だけが笑えるのでは?」という作者と読者の共犯関係を“誰もに”感じさせるという絶妙なバランス感覚が要求される。

『ファミコンランナー高橋名人物語』──あのころと高橋名人のアーカイブとして

(2002年に朝日ソノラマより全1巻の復刻版あり、Amazonはこちら)※画像は復刻版のもの。

じつは今回の特集を通じて読んだゲームマンガの中で、もっとも多くの作品に登場している人物が高橋名人【※】だ。黎明期のファミコンマンガはもちろん、時代を経て描かれたマンガにも、ちょっとしたキーマンとして、この特徴的な容貌や技能が登場することがあるのだ。ファミコンの登場から30余年、こうしてビデオゲームのアイコンとして君臨し続ける名人を、思いの丈堪能できるのが、彼を主役に据えたこの作品だ。

※高橋名人

1959年生まれのゲーム関係者。本名は高橋利幸。ファミコン全盛期にハドソン(現・コナミデジタルエンタテインメント)所属のファミコン名人として一世を風靡した。ゲーム機のコントローラのボタンを1秒間に16回押す「16連射」が有名。

こういうタイトルの付けかたがなされていると、ふつうは伝記物語となるのだが、さにあらず。いくつかの幼少期のエピソードと、「野生児」、「16連射」、「ナスビ」(苦手なもの)など、名人を象徴するキーワードだけを手がかりに、子ども向けの奔放なギャグマンガとして描かれている。以前、名人を取材したおりに「ホントにウンコでセミ採ってたんですか?」と尋ねたところ、「あのねー」と笑いながら説教された。

マンガ以外にも企画記事が数多く併載されているのが特徴で、口絵記事に始まり(名人の若いこと!)、巻末にも16連射をそれなりに科学的に検証した記事や、名人の歌(ゲーム名人がレコードデビューしていた時代があった)に関連した記事、『スターソルジャー』(1986年・ハドソン)【※】を通じた攻略テクニック道場、子ども悩み相談室など楽しげなネタが目白押し。何より作画の河合氏&名人のあとがきが、あのころの情景を呼び戻させる。

※スターソルジャー

1986年にハドソン(当時)から発売されたファミコン用シューティングゲーム。前作にあたる『スターフォース』(1985年)に続き、ハドソン主催のゲーム大会“ゲームキャラバン”の第2回のスコアアタック用タイトルとなった。またこのタイトルで当時人気のゲーム名人が対決する、渡辺浩弐氏企画の劇場用映画『GAME KING 高橋名人VS毛利名人 激突!大決戦』(1986年・東宝)も公開された。

朝日ソノラマの合巻本には、小学館の単行本には収められなかった最終話が掲載されており、名人が過去や未来の自分と遭い、「人生は自分の心との闘い」だと悟るなど、最終回らしい終わりかたをしている。

『ファミコン探偵団』──’80年代ド真ん中のアイドル×ファミコンマンガ

(Amazonはこちら)

作者は、『水晶の龍』(スクウェア・1986)のキャラクターデザインや、最近では『おそ松さん』(アニメ2015年)の原画なども手掛ける人物。

フレーバー程度に当時のファミコンソフトが物語に紛れてくるが、基本はいかにもな学園シチュエーションコメディ。マリオやボンバーマンが悪役としてテキトーに登場するほか、キャラクターの挙動やギャグに、説明なしでファミコンタイトルの攻略法がモチーフとして入っていたりと、みんながみんな人気ゲームを知っている前提という、大らかな時代の作品だ。

時代性はそれだけに留まらない。まず主人公の傍らでアシスタントとして立ち回る3人組の名が “少女隊”【※】(しかも智子と書いてチーコと読ませて4人をフォロー)。とり・みき、ゆうきまさみなどとの共通性を持つ’80年代アイドル推し。小山田いく&たがみよしひさテイストのちびキャラ。そして『あんどろトリオ』(1982年・内山亜紀)以降、宮崎勤以前の明け透けなロリコンの匂いがどことなく全体を支配しており、トータルで「ああ、これはあの時期のチャンピオン界隈の作品なんだ」とよくわかる。「普通のマンガが書きたいのにファミコンものを書けと担当氏が」というキャラクターのセリフなど、楽屋オチにも時代を感じられる。

※少女隊

1984年に『FOREVER ~ギンガムチェックstory~』でデビューした女性3人組アイドル。海外でのレコーディングやビデオ撮影、テレビに出演しないというプロモーションなど当時のアイドルには見られない売りかたをされたが、さまざまな要因で4年で解散。デビュー時のメンバーは、ミホ、レイコ、チーコの3人だったが、1年経た時点でチーコが椎間板ヘルニアで脱退。代わりにトモが加入している。

『大トロ倶楽部』──ぎゅわんぶらあがファミコンに手を出すとこうなる

番台菜夢子という予言的なキャラクターでも有名な、ファミコン通信の初期を飾ったレジェンダリーなゲームマンガ。作者の代表作『ぎゅわんぶらあ自己中心派』(1982年・講談社)のファミコンモチーフ版とでも言うべき作品だ(むしろ『スーパーヅガン』(竹書房・1985)のほうが構成は近いが)。

『ファミスタ』(1986年・ナムコ)に始まり、『スマッシュピンポン』(1987年・任天堂)のようなシブめのタイトルから、『ファイナルファンタジー』(1987年・スクウェア)や『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』(1988年・エニックス)、そして『MOTHER』(1989年・任天堂)のような、どメジャーRPGまで題材になっており、元となっているゲームを作者が楽しんでいた感は強い。さらに驚くべきことに、いま改めて読むと、どの回もほぼオチてないのがスゴい。

現在はマンガ図書館Zにて閲覧可能。2巻巻末には、件の『ぎゅわんぶらあ自己中心派』とのコラボ作品も掲載されている。

『しあわせのかたち』──作者とともに変容を遂げたライブ感の強い問題作

(Amazonはこちら)

ファミコンゲームを題材にしたハチャメチャギャグものとして始まり、幾多の変遷を経て不思議な境地にたどり着いた、それでも掲載期間を通じて人気を誇ったマンガ。

わりと早い時期に『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』(エニックス・1987)の主人公パーティをモチーフにした、おまえ、こいつ、べるのの3人組が登場し、以降しばらくは彼らが狂言回しとしてマンガを牽引。だが、回が進むにつれ、単行本でいう4巻あたりから作者自身の身の回りを描く、ゲームとは離れた私小説的なマンガの要素が現れ始め、やがて劇中劇的な本格同棲暗黒舞踏マンガや、“しあわせのそねみ”なる生活の悲哀やグチをエンターテイメントに昇華したマンガなど、ゲームが日常の一環として登場するものの、実験性の高まったマンガに。こうして方向性はどんどん移ろい、5巻で筆が置かれることになる。

“そねみ”のノリは作者の以降の作品のベースとなり、『漫玉日記』と名付く独特の私小説マンガ群を生み出していくことになるのだ。

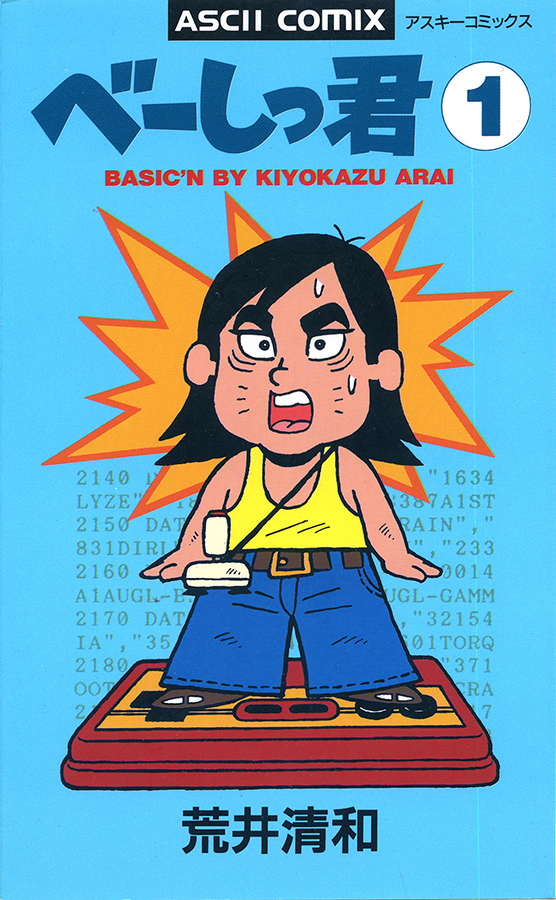

『べーしっ君』──類い稀なる言語センスに彩られた「どしぇすぽーん」な作品

(2016年に立東社から全1巻の復刻本あり、Amazonはこちら)

作者は、『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ』(1984年・アスキー)、『いただきストリート ~私のお店によってって~』(1991年・アスキー)、そしてファミ通のクロスレビューのイラストで知られる人物。そのときどきのゲームを題材にしたダジャレなどで笑わせる4コママンガだが、なぜか主要登場人物は『巨人の星』(1966年・講談社)が下敷き。

パソコンゲーム誌ログインで掲載が始まり、同誌の1コーナーから派生したファミコン通信にもそのまま並行して連載されているのも興味深い。そういう経緯もあり、プログラム言語BASICに“君”を付けたパソコン由来の題名だが、結果、主人公の本名が“目森べーしっ”という、他に類を見ない笑わせかたをしてくれる(父は目森二五六、姉は目森エリアなのに、母は“べーしっ君の母”なのも笑う)。

何より特筆すべきは、「すてらのなばびこーん!」、「どしぇすぽーん!」、「うすらのばぼーん!」などという、驚きを彩る擬音の数々。それは作者や編集も自覚的で、単行本1巻の巻末には、擬音別索引なる、まったく役に立たないページがある。ほかにも、ルー大柴ばりのカナ英語混合口調、「おモルボル」、「目森君の「ぽこ」もウッディーなの?」、「ミポリンのすこんちょを想像するとおいらのまつちんはぐいんだぜーっ!!」などの独特な言葉遊びに、作者の非凡な言語センスを感じ、それが人気の根幹にあると気付かされる。

単行本各巻には1作ずつ、べーしっ君が主人公の描き下ろしストーリー(?)マンガが掲載されており、4コマでしか読んだことがないファンは、一度その脱力ぶりにたまげるといい。

『ニューはまり道』、『はまり道』、『ゴッドボンボン』──対象への愛に満ちた不条理マンガ

全1巻/1994年/吉田戦車/アスキー出版局、アスペクト/週刊ファミコン通信(画像中央、Amazonはこちら)

全1巻/1997年/吉田戦車/アスキー出版局/週刊ファミコン通信(画像左、Amazonはこちら)

『伝染るんです。』(1990年・小学館)など不条理4コママンガのパイオニアたる吉田戦車が描く、ゲーム系不条理4コマ。3作品でタイトルが異なるが、いずれもテイストは同一(頻繁に登場するキャラ(主人公?)が微妙に異なる)。なかでも『はまり道』は、エッセイを多く収録。最終巻となる『ニューはまり道』は、新たな千年紀を待たずして、1999年12月31日に連載が終了している。

赤(ドクターであることが多い)と緑の有名なヒゲの兄弟など、連載当時ならではの大らかさがたいへん顕著なうえ、『ポケモン』の新作タイトル予想回で『めまい・たちくらみ』案など、ギャグの切れと絵柄があいまって、ほぼ全話笑うこと必至だろう。筆者個人は、日常の生活の中でこの作品からの言い回しがいまだに跳び出るほど、意識下に強くこびり付いている。それほど強烈な作品なのだ。

個々の内容も、取り上げたゲームの細かな部分にかなり踏み込んでパロディなどがなされており、当時は作者が恒常的にゲームをプレイしていたことが窺い知れる。このソウルは、作者の青春時代に月刊OUT【※】のアニパロで培われたもので、「有名なあのキャラこのキャラをいじり、ゆがめ、変なことをさせるのは本当に楽しかった。もちろん底には対象への愛が流れており、それはゆうきアニパロで鍛えられたもっとも大切な部分だもの、はずしはしなかった」と文藝別冊のゆうきまさみ特集号で作者本人が語っている。

現在は、『吉田戦車のゲーム漫画大全』兄の巻・弟の巻として、上記3冊が再編集して刊行されている。

※月刊OUT

1977年から1995年のあいだ、みのり書房から刊行されていた月刊誌。第2号で『宇宙戦艦ヤマト』を特集したため、以降アニメの話題が顕著に多い雑誌となった。読者投稿が盛んで、ピークだった’80年代に当時のアニメ・マンガ好きの論客・絵描きなどが集い、同誌をきっかけに業界と繋がり、プロとなっていった人物は数知れない。

『Gセン場のアーミン』、『ジャングル少年ジャン番外編 どっきんばぐばぐアニマル』、『ドキばぐ』──麗しき(タヌキ)作家の華麗なる交友録

全3巻/1997年/柴田亜美/アスキー出版局、エンターブレイン/週刊ファミ通(画像中央、Amazonはこちら)

全5巻/2001年/柴田亜美/エンターブレイン/週刊ファミ通(画像右、Amazonはこちら)

エニックス社(当時)の月刊少年ガンガンでデビューした作者とアスキー(当時)の繋がりは、メガドライブの名作シミュレーションRPG『シャイニングフォース 神々の遺産』(1992年)のキャラクター“ハンゾウ”の居所がわからず、面識のないまま作者がアスキーへFAXを送ったことから始まったという。

そんな邂逅から始まった『G戦上のアーミン』は、対戦格闘ゲームを軸に(マンガ内のドツキには格闘コマンドが頻出)、アシスタントやマネージャー、編集者、そして多数のゲームクリエイターを巻き込みながら、作者自身の交友が広がっていくさまを記した交友録となり、そのまま『どっきんばぐばぐアニマル』に続いていく。マンガの破天荒ぶりもさることながら、メーカーを超えたゲームクリエイター間の橋渡しを知らず担うなど、ゲーム業界的に重要なポジションを占める作品でもある。

ちなみに『どきバグ』に改名されたのは、単純にタイトルが長かったからとのこと。作者にはファンロード誌に掲載されていた『勇者への道』(1997年・ラポート)という、やはり作者自身が登場するRPGモチーフの4コマ作品もある。

『ゲームびと公式ガイド』──純粋ギャグマンガ家によるあの手この手の見本市

(Amazonはこちら)

メタな手法からベタな手法まで、あの手この手で笑わせにかかる純粋ギャグマンガ家による、ゲームベースのギャグマンガ集。

掲載誌が掲載誌だけに、扱うゲームは初期のプレイステーションタイトルのみ。他のマンガ家の画風を真似たり、既存メディアをベースにパロディを展開したり、ダジャレで押し切ったり、ifもので読ませたりと、見開きごとに画風も内容も切り替わり、めくるめくPS魔境に触れることができる。

初代プレイステーションのCMのロゴが出る瞬間の“あの音”の回には、作者のマンガ家仲間とゲーム業界人が入り乱れて、あの音をなんとか文字で表現しようとしているのが笑わせる。

『進め!!聖学電脳研究部』──ヒラコーは大昔からヒラコーだった

(Amazonはこちら)

主人公の西新井を取り囲む、おっぱいシスターズや部長、メガネヒロインなどが口から魂を垂れ流す、キレッキレのネタ満載の学園ゲームもの。

作者が「いい」と認めたゲームは作中のキャラクターがベタ褒めし、そうでなければ、たとえメジャータイトル相手でも通常は描かれないような一刀両断がなされるなど、ヒラコー節はこの時点で確立しており、これが引き金となって連載が終わったという風説が流れるのも理解できる(実際はまったく別の事情だが)。

初刊行時と再刊行時では、巻末に収録されているオマケのマンガが一部異なっており、ヒラコーファンならどちらも手に入れたいところ。何よりファミ通PSというアスキー系の雑誌で連載をしておきながら、単行本が新声社から出て、さらに刊行まもなく新声社が倒産。しばらく陽の目を見ない時期を経たのち、角川書店(当時)から再刊されるというところに、業の深さを感じる。

『セガのゲームは世界いちぃぃぃ!』──むせ返るほどにセガまみれ

(Amazonはこちら)

ハードの擬人化マンガの嚆矢にしてセガが過ぎたマンガ。作者は現役でアニメーターやキャラクターデザイナーを務める人物。だが、雑誌Beepを読み、そこに書かれていた「セガのゲームは世界いちぃぃぃ」という文言に天啓を受けたという。そのままセガが高じて、セガサターンマガジンやドリームキャストマガジンなどに、セガ愛がむせかえるほど溢れるマンガを10年以上にわたって掲載することになる。

内容はというと、ドリームキャス子を軸に、対抗機種と自身の比較をして自虐的にグチるハードや、メガCD+メガドライブ+スーパー32Xの3層構造でACアダプタが3個必要ネタなどの、セガにもほどがあるようなギャグばかり。話ごとの最後にある基礎知識があまり役に立ってないのもご愛嬌で、なんというか、1巻に収録されているレジェンド広報(当時)竹崎忠との対談で、彼の口から出た「「セガは本当にしようがないよな」っていいながらもセガのゲームを絶対買う、くらいの感覚の持ち主じゃなければ、このマンガを読むのはつらいですね」という言葉がすべて。

2巻に相当する『ドリドリキャス子さん』では、実体化したドリームキャス子が、大阪プロレスに参戦し、惨敗している様子の写真ルポや、4枚組トレカ、シール&ポスターなど、過剰なまでのサービスっぷりまでセガみがある(ちなみに当のキャス子さんは、2試合ほど戦って引退し、フツーのハードに戻った模様)。

ドリームキャスト発売前の期待感、発売直後の性能に歓喜するさま、そして這い寄る他陣営のハードの影……など当時のセガをめぐる状況がつぶさに描かれ、やがてセガによるコンシューマー機からの撤退表明を迎える。……だがマンガは細々と続き、なんと2007年に出た3巻『どっこい生きてたキャス子さん』では、WiiやニンテンドーDS Liteまで登場する長寿っぷりが眩しい。

『羽生生純の1ページでわかるゲーム業界』──1ページを突き詰めたら図解になった

(Amazonはこちら)

竹熊健太郎【※】と組んで、ファミ通誌上でゲームっぽい何かを描こうとした『ファミ通のアレ(仮題)』(1994年)の終了後、作者は1コマでゲームについて描く『コマゲー』を連載。その流れを受けて成立した1ページマンガ。通称ペーゲー。筆致と相俟って密度感が異常に高い(なんか黒い)。

※竹熊健太郎

1960年生まれの編集者。桑沢デザイン研究所在学中から編集者として活動し、マンガ原作など、おたく的な活動の成果物が多い。マンガ家相原コージとの共作『サルでも描けるまんが教室』などでも有名。

序盤はゲームのプレイも取材もほぼなく、編集者との攻防ばかりで回を重ねるが、1998年の末あたりから、妄想によるゲーム関連の図解もの(予測、あるある、アンケート)などが増え、ネタ全開、くどさ全開で笑いを誘う(打ち合わせシーンで登場する喫茶店名の凝りようを見よ!)。

余談だが、今回読み直していたところ、ネットワークの未来の回で、もともとネタとして描かれていた「自宅からゲーセンのクレーンゲームを操作」や「自宅とゲーセンでオンライン対戦」などは現在実現しており、この20年近くにネットワークというものがどれだけ進化し、普及したのかと感慨深くなった。

『アーケードゲーマーふぶき』──スカートで月面宙返(ムーンサルト)り!

(Amazonはこちら)

一世を風靡した『ケロロ軍曹』(1999年)とほぼ同時期にスタートした、作者の初期の作。レジェンド『ゲームセンターあらし』の公認オマージュ作品とされ、単行本内でもすがやみつるとの対談が収録されている。内容は、今回の記事で取り扱っているようなゲームについてのマンガのありかた論。これについては今回の記事のまとめであらためて語ろう。

物語はというと、パックマンのモンスターのマスクをかぶった“謎の人”から、宇宙のパワーを集めるパックマンパンティ、通称PPを受け取り、プレイ中にそれがチラ見えすると無敵になる少女ふぶきが活躍。ゲームを利用して人と金を操り世界征服を企むギャラクシ団なる悪の組織など、対戦者たちをゲームで圧倒していくというもの。モチーフとなるゲームも、“アーケード少女”と言いつつ、おもしろかったらニンテンドウ64『ゼルダの伝説 時のオカリナ』(1998年・任天堂)だったり、プレイステーション『弟切草 蘇生編』(チュンソフト・1999)だったり、『ディノクライシス』(1999年・カプコン)【※】だったりとハードを超えて貪欲。最終話では、明示こそされないが、謎の人の正体が“あの人”だとわかり、最後のコマでそれは確信に変わる。

※ディノクライシス

1999年にカプコンからリリースされた、プレイステーション用のサバイバルアクションアドベンチャー。システムや構造の多くは同社の人気シリーズ『バイオハザード』を継承しており、恐怖の対象がスローモーなゾンビから、素速く狂暴な恐竜たちとなっている。シリーズとして『2』、『3』、外伝的なガンシューティングが作られた。

マンガが片起こしで始まるので、単行本は1話ごとに末尾に解説ページが入るのだが、これが通り一遍のテキストでなく、ある程度の考察がなされていたり、ひたすら感傷的なテキストだったりなど、読みごたえがあっていい。

『ゾルゲ大全集』──混沌をマンガにしたらこうなった

(Amazonはこちら)

後述する『8bit年代記』では抑え気味になる作者の狂気(とコピペ)が散りばめられた、基本的にはゲームの匂いのする作品集。

上巻収録の『超ゲーム少女ユーゲ』シリーズは、(いちおう)ストーリーのある宮崎駿テイスト溢れる作品に、宗教的な曼陀羅めいたものと、なんというか偏った知識が膨大にぶちまけられ、「ああそうか、この人は古き良き“おたく”そのものなんだ」と理解できる。

下巻に至ってはまさに混沌。小松崎茂、大伴昌司、宮崎駿、成田亨、松本零二、桑田次郎、諸星大二郎、川崎のぼる、楳図かずおなど、作者のリスペクトする作家へのオマージュ(というか画風)が入り乱れ、ヘルタースケルター的な混沌を極める。楳図タッチで描かれた飯野賢治、つのだじろう風の山内溥などが放つ狂気を想像できるだろうか?

『プリンセス破天荒』──どこを切っても圭一先生

(Amazonはこちら)

ゲーム制作会社が舞台のシチュエーションギャグだが……そんな設定などどうでもいいほど、下品でないページがない、どこを切っても田中圭一マンガ。もちろんフィクションなのだが、D3パブリッシャーズの岡島名物プロデューサーのみ実名で登場し、さらに酷い扱い(ほかのキャラと同等の変態扱い)を受けているのも狂気の沙汰。

ゲームを制作していた作者のマンガとは思えないほどぞんざいなゲームの扱いは、確信的なものだろう(笑)。

『P.S.すりーさん』──ハード擬人化アイドルたちの健気さにほだされるなんて!

(Amazonはこちら)

Web時代のハード擬人化(擬女児化)4コママンガ。個人ブログが発端の作品であり、Windowsアクセサリのペイントで描かれたというオリジナルマンガの解像度の低さ(とそのままの収録っぷり)には驚く。

偉大な母(ぴーえすさん)と姉(つーさん)に見守られながら、デビューしたての“すりーさん”がアイドルとしてひたむきに頑張るという内容で、ハードのちょっとした特徴や関係性、売れ行きやソフトのラインアップなどをネタに描かれるが、作者のブログでは、登場人物に特定のモデルはいないと明言されているのでご注意を。

それはそれ、プレイステーション3のロンチ後の売れかたはそんなにスローだったかと思うほど、すりーさんの不憫な状況から始まり(WiiとニンテンドーDSがもっとも売れていたころの話)、ハードから切り離してマンガのキャラクターとして見ても、ちょっとした切なさが漂う。

そんな感じで任天堂やマイクロソフトまで含めたハードが入り乱れるなか、なぜか「せがさん」なるキャラクターがひとりだけレギュラーとして紛れ込んでおり(理由は4巻で判明)、かなりセガらしさ全開で活躍する。

こうしたちょっとしたネタの中に、長い期間にわたってゲームを楽しんでいる作者のゲームに対する愛情のようなものが、人情話に変換されて描かれたりなど、地味にクセになる味わいを持つ(「積み」を許してくれる積みゲーの神様はちょっと実在してほしい)。

作品はドラマCD化もされ、現在はマンガごっちゃで、すりーさん以前の時代を描いた『P.S.すりーさん以前』が確認できる(更新は長いことされていない)。その『P.S.すりーさん以前』を併録している最終巻に至るころには、すりーさんも事務所を支える屋台骨としてずいぶん成長しており、いまだったらどんな描かれかたになるのだろうと、続きがいつか読みたくなる作品だ。

『電脳遊戯クラブ』──坂本龍馬の地縛霊が取り憑いた、早過ぎた世直しマンガ

(Amazonはこちら)

ゲーム作りに憧れる女の子、気は荒いがゲームへの情熱は誰にも負けない部長(♀)、変態グラフィックデザイナー、ほほえみながら変態をふりまく販売店員、そして天才だがエロに関しての求道者であるプログラマーという取り合わせで進むゲーム制作部活コメディ。

ギャグの挟みかたと線の細さが極めてサンデー的で、単行本3巻では唐突に堀江貴文との対談なども収録。4巻に登場する早口マンガの回のあたりから、もはやゲームの話はどこへやら。そして最終巻の5巻収録分に至っては、本誌掲載時、『喝!!ワシが師匠ぜよ!!(旧電クラ)』と改題されたシロモノ。それまでの主人公を含む主役級メンバーがたちが登場せず、世直しに走る、それまで脇役だった坂本龍馬ライクなおっさんが主人公となり、世の中にはびこる日常的な悪をいろいろ叩き斬って完結するという、すごい終わりかたをする。

『にんしんゲーム天国』──いったい誰と戦っているのか?

(Amazonはこちら)

2ちゃんねるのゲームハード・業界板のノリをそのまま落とし込んだマンガ。

狂信的な任天堂好きのキャラ“にんしん”と、ツッコミ役の“にんくん”の会話で進行。描かれていることには酷くバイアスがかかっているが、それは「一体誰と戦っているんですか?」という表紙のひと言に代表される、客観視している作者があえてかけているフィルターであり、出来事だけを拾っていけば、てらいのない素のゲームプレイヤー口調によって、ある意味これほど緻密な当時のゲームの記録もないだろう。

単行本ではマンガに並置された解説がかなり丁寧で、収録内容は2007年から2009年にかけてのもの。2012年に作者は任天堂一辺倒のスタイルを手放し、現在もときおりブログでゲーム全般にわたるそのときどきのトピックを更新している。

『えすえぬ家の人々』──はおーしょーこーけんが解るなら読まざるを得ない

(Amazonはこちら)

『P.S.すりーさん』から一転、擬人化対象をSNK周辺・対戦格闘ゲーム周辺に絞り、システム基盤から参入メーカーからが女児化された4コマ。通称ねおぢおさんこと、えむぶいえすこさんが活躍するのだが……擬人化対象に即してネタが、さらに細く、鋭く、そして濃くなっており、システム基盤の名前を聞いて代表的な作品とその特徴がわかるくらいでないと存分に理解できないほど。「覇王翔吼拳を使わざるを得ない」の元ネタがわかるレベルの読み手なら、描き文字のひとつも漏らさず楽しめるだろう。

『メガドラ部長りるなちゃん』──足かけ15年、じつは作者のライフワーク?

(Amazonはこちら)

地方の大学に通う、マイコン研の部長奥田りるな(21歳・見た目は幼女)がこの作品の主人公。ゲームが軸ではあるが、モラトリアムな学生の毎日が濃密に織り込まれており、古い時代ではミニ四駆で遊んでいたり、88【※】に歌を唄わせていたり、直近では「『どうぶつの森』をセガが作ったら?」などのアツいネタも見られる。

※88

日本電気から1981年に発売されたPC-8800シリーズのこと。ハチハチ。PC-8000シリーズの上位にあたる8ビット機シリーズとして、ホビー用途という、16ビットのPC-9800シリーズとはまた別のニーズでで愛された。

作者の出自は、セガ好きが高じて作った同人誌にあるという。数年続け、ふと思い立ち描いた4コママンガがこの“りるな”であり、それが1996年のこと。その後もこの単行本書き下ろしの2012年に至るまで断続的に“りるな”は描かれており、約15年分のセガ愛・ゲーム愛がこの1冊に詰め込まれていることになる。収録作の中でもっとも古い部類の「ミルキーガレージ」という作品では登場人物が3歳ずつ歳を取り、小さなゲーム会社を営んでいるなど、描かれた時期と作中の人物たちの物語は時空を軽やかに行き来する。読めばこの“りるな”がじつは作者のライフワークなんじゃないかと思えるはずだ。

『にゃん天堂』──どこまでも緩いグルーブに溺れ死ねる

(Amazonはこちら)

アダルトマンガ界で独特な存在感を示す作者の、ほんのりお色気をはらむシチュエーションコメディ。ゲーム制作会社を舞台に、開発企画担当の新一くんと、なんだか立場の弱い社長が、徹頭徹尾とぼけた会話でアイデアのみのゲーム(ゲートボールゲームや社員をモデルにした脱衣麻雀など)で勝負をかけていく……が、いつも失敗に終わる。

1巻が2014年の刊行でありながら、話中に登場するのはスーパーファミコンをイメージしたスーパーニャンコン(略してスーニャン)など、どこまでも緩い感じが妙なグルーブを生んでおり、流行の言葉で言えば、読んでいて知能指数が下がる作品となっている。

『ちきう☆防衛隊! セハガール』──セガみずからセガっぷりを売りに

(Amazonはこちら)

セガの歴代ハードを可愛い女の子に擬人化し、さまざまなメディアでコンテンツを生みだそうという「セガ・ハード・ガールズ」プロジェクトの一環として描かれたオムニバスマンガ。

だが、掲載されているのは、田中圭一による『獣王記』編、葉生田采丸の『スペースハリアー』編、サムシング吉松の『ルーマニア#203』【※1】編、和田ラジヲの『バーチャファイター』編、押切蓮介の『フリッキー』編、榎本俊二の『ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド』編、壱の『ファンタシースターII』【※2】編という、濃い作家陣とタイトルチョイス(しかもシナリオ脚本は電ファミでもおなじみの岐部昌幸)。

当然各作品には各作家のテイストが溢れかえっており、セガハードに詳しくなくても楽しく読めるだろう。筆者はこの記事を書いていることもあり、『ルーマニア#203』編で起きた、時空を超えた“セガマンガ”のリンクに震えた。ほかにも『ファンタシースターII』編は、同タイトルを軸に『エイリアンシンドローム』、『ゴールデンアックス』、『ペンゴ』、『ファンタジーゾーン』、『忍者プリンセス』などさまざまなゲームが登場。最終話らしいものとなっている。

※1 ROOMMANIA#203

2000年にセガ(当時)から発売された、ドリームキャスト用アドベンチャーヘゲーム。プレイヤーは神様となり、アパートの平凡な住人、ネジタイヘイの生活を覗き見。生活に介入することで、彼の人生をより刺激のあるものへと変化させていく。当時のセガのサウンドスタッフたちが中心となって製作されており、ゲームの内容と同等にBGMからSEに至るまでサウンド面での評価が高い。2002年にはプレイステーション2にてリメイク版が、翌2003年には同じくPS2で続編『ニュールーマニア ポロリ青春』が発売されている。

※2 ファンタシースターII

1989年にセガからリリースされたメガドライブ用RPG『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』を指す。前作から1000年後のアルゴル太陽系を舞台に、惑星を跨いだキャラクターたちの活躍が楽しめる。

ともあれ、数あるゲームメーカーの中でも、これだけメーカーそのもの、ハードそのものがマンガ化されているのはセガ以外になく、セガだけがみずからのセガっぷりを売りにし、ファンもセガであることを許容し、会話のツカミに、オチに、ゲーム愛を語る依代として、濃度を測る計測器として、特殊な愛されかたを続けているのだ。

ちなみに、2015年には同じゲーム業界擬人化作品である『ネプレテューヌ』シリーズとのコラボによって、『超次元大戦 ネプテューヌVSセガ・ハード・ガールズ 夢の合体スペシャル』という作品がプレイステーションVita用タイトルとして発売された。

もともとは『SAMURAI&DRAGONS』【※】で初登場した彼女たちセハガールの活躍は現在も続いており、毎週日曜19時より文化放送「超!A&G+」にて、彼女たちがパーソナリティのラジオ番組「セハガールのハードなSEGA情報RADIO『セハラジ』」が配信中だ。

※SAMURAI&DRAGONS

2012年から2014年までセガが運営していたプレイステーションVita用オンラインゲーム。シミュレーションパートで資源を蓄え、バトルに使用する魔獣カードを育成。敵を倒し、ライバルと競いながら、シーズンと呼ばれる期間内の特定拠点奪取を目論む。