2016年にVR元年と言われてから1年。PS VRやHTC ViveといったVRデバイスが一般家庭向けに発売され、「VR ZONE SHINJUKU」のようなVRエンターテイメント施設もずいぶん増えてきた。

電ファミでもこの進化に乗り遅れまいと、「ドワンゴVR部」とともに多くのVR関係者を取材し、その最新情報を届けているところだ。

プレイ時間30分で味わえるVR開発の最先端 話題作『バットマン:アーカム VR』の到達点を語ろう【ドワンゴVR部体験レポ】

ところで、VRの本命と言われていた「映画」はどうだろうか。4DXやMX4Dといった仕掛けが地のシネコンに一気に導入されたが、映画の臨場感や没入感を最大限に味わうには、やはり非日常の空間に没入できるVRが待たれるところだ。

海外では多くの映画祭でVR作品の上映が行われ、日本でも今年になって何本ものVR映画が製作され、高い注目を集めている。

映画で何が起こっているかを見ていくことによってVRの今後が見えてくるし、またVRの登場によって「映画とは何か」が問われている。

そこで、VR映画の現状はどうなっているのか、どのような課題があるのか、そして将来はどのようになるのか――そんなVR映画の現在地についてまとめてみたい。

文/透明ランナー

(画像は「The VR Cinema」ホームページより)

日本でも体験できる8K VR映画

今年7月16日。筆者は「彩の国 ビジュアルプラザ」(埼玉県川口市)でHTC Viveのヘッドマウントディスプレイをかぶっていた。

SKIPシティ国際Dシネマ映画祭【※】が今年から始めたVR映画の特別上映企画に参加するためだ。鑑賞するのは、堀江貴大監督の長編映画『ANIMAを撃て!』のダンスシーンを、VRカメラによって新たに撮り下ろした5分の短編『「ANIMAを撃て!」VR特別編』。

(画像は『「ANIMAを撃て!」VR特別編』。SKIPシティ国際Dシネマ映画祭ホームページより)

劇中に登場するダンサーは、最初のカットではやや離れた位置で踊っていたが、最後のシーンではぐっと顔が近づき、表情や息遣いまではっきりと感じることができる。8Kで撮影された映像は非常に解像度が高く、使用された機材はGoProの業務用360度撮影カメラGoPro OMNI【※】。その分データ容量も大きく、わずか5分間ながら67GBにもなるそうで、インターネット配信はほぼ不可能だ。

ここでしか体験できない高精細の映像で、酔いもなく没入感も高く、なかなか満足のいく経験だった。

(画像はGoProホームページより)

しかし、ここでひとつ疑問に思うことがある。これは果たしてVR映画なのだろうか?

VR映画と360度動画

ここで少し、映画におけるVRの現状についてまとめてみたい。

この1年でVR映画についての話題は急速に増え、毎日のようにVR映画に関するニュースを耳にするようになった。

2017年3月に開かれた第89回アカデミー賞では、Googleの『Pearl』【※1】が360度VRアニメーションとして史上初めてノミネートされた。3月のSXSW(サウス・バイ・サウスウェスト)【※2】には初めてVR映画部門が設けられ、火星を旅するものやミャンマーのロヒンギャ族の弾圧を扱ったものなど38作品が出展された。

世界最古の歴史を誇るヴェネツィア国際映画祭でも、今年から初めてVR部門が新設され、蔡明亮監督【※3】などがVR作品を出品した。

※1 Pearl

パトリック・オズボーン監督による360度VRアニメーション。アカデミー短編アニメーション賞にノミネートされた。ミュージシャンの父親と一緒に育った少女の物語を車に乗りながら追体験する。

※2 SXSW

毎年3月に米オースティンで行なわれる、音楽祭・映画祭・インタラクティブフェスティバルなどを組み合わせた大規模イベント。

※3 蔡明亮(ツァイ・ミンリャン)

台湾で活動する映画監督。1994年 『愛情萬歳』でヴェネツィア国際映画祭金獅子賞、1997年 『河』でベルリン国際映画祭銀熊賞などを受賞している。2017年9月には自身初のVR作品『家在蘭若寺』をヴェネツィア国際映画祭で上映した。

新作映画のプロモーションとしてVR映像が提供される流れも当たり前のようになってきた。

7月に公開された『スパイダーマン ホームカミング』では、プロモーションのための5分間の映像がPS VRなど向けに配信されている。

10月公開予定の『ブレードランナー 2049』でも、公開前にGear VR向けのコンテンツが投入された。これは、空飛ぶ車に乗ってレプリカントを追跡するというストーリーとなる。ちなみに制作を担当したのは『Left 4 Dead』【※】で知られるタートル・ロック・スタジオだ。

こうしたVR映画は業務用360度カメラさえあれば撮影することができ、機材一式の価格も安いもので60万円程度とアマチュアでも手が届く範囲になってきた。このように、映画界でバズワードの様相を呈しているのが「VR」なのだ。

※Left 4 Dead

2008年に発売されたFPSゲーム。襲い来るゾンビの群れに立ち向かう4人の「生存者」の戦いが、映画のように描かれている。

だが、ここでハッキリと言っておきたいことがある。現在VR映画と呼ばれているものは、そのほとんどが「360度動画」にすぎないのだ。

HMDをつけた観客は360度周囲を見回すことができ、顔の目の前まで登場人物が迫ってくる臨場感を味わうことはできるが、あくまでそれはVR体験の一部だ。

360度動画では、仮想空間内を自由に動き回ったり、立ち位置を変えたりすることはできない。また何かに触ったり、自分の行動で空間が変化したりするようなインタラクションはなく、自分の身体が空間内に入り込んでいるような自己投射性もない。こういったことはPS VRやHTC Vive向けのVRゲームでは当たり前に実現されているが、それは単に動画を撮影しただけでは実現できない。

このようなVR映画のあり方に疑問を感じているのが、ジェームズ・キャメロン監督だ。彼はインタビューでこう述べている。「現在VR映画と言われているものは、単に360度カメラで撮影し、あたりを見回すことができるだけ。それは真のVRではないのではないか?」と。

これはまったくそのとおりだと思う。ただ周囲を見渡せるだけで、目の前のものに触れることも、視点を変えることもできない。それを果たしてVR映画と呼んでいいのだろうか。

キャメロンが真のVR映画とするものは、まさに彼の映画『アバター』【※】で描かれた世界そのものだ。肉体の感覚ごと異なる空間にフルダイブし、完全にリアルタイムなインタラクティビティが実現され、自分が違う姿になって自由に動き回れる……というのがこの映画の設定だ。

それは単なる360動画では味わえない没入感をもたらすに違いない。技術的に実現するのはいつになるか分からないが……。

※アバター

ジェームズ・キャメロン監督による2009年の映画。累計世界興行収入約2500億円は歴代1位。アカデミー賞撮影賞、美術賞、視覚効果賞受賞。今後は続編4作品の製作も計画されており、2025年で完結する5部作となる予定。

想像を超えたVR動画

むろん、単なる360度動画にとどまらない新たな挑戦も行われている。

今年5月のカンヌ国際映画祭で、同映画祭史上初となるVR映画の上映が行われた。アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督【※】による『Carne y Arena(Virtually Present、Physically Invisible)』という作品は、私たちが想像するスクリーンに向かって座る形式とは何もかもが異なっている。それは映画というより、美術館のインスタレーションに近いかもしれない。

(画像はカンヌ国際映画祭公式ページより)

※アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ

メキシコ出身で、メキシコとアメリカで活動する映画監督。2014年 『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』、2015年 『レヴェナント: 蘇えりし者』で2年連続アカデミー監督賞を受賞している。長編第一作目の『アモーレス・ペロス』が2000年の東京国際映画祭でグランプリを受賞した縁で、その9年後には東京国際映画祭の審査委員長を務めた。

飛行機の格納庫を改造した巨大な空間に、VRヘッドセットとヘッドフォンを装備して入り込む、6分30秒の仮想現実の体験だ。

参加者は素足になり、1人ずつ足を踏み入れる。中には砂が敷き詰められている。直射日光が照りつける。ここは砂漠だ。参加者はなんとか国境を超えてメキシコからアメリカに渡ろうとする移民。どこからともなく国境警備隊が現れる。地面に膝をつくよう命じられる。ヘリコプターとサイレンが鳴り響く。

私たちは移民の五感、恐怖、生への渇望を強制的に追体験させられることになる。

イニャリトゥは5年前、移民たちに逃亡時の話を聞いたときにこのプロジェクトを思いついた。「彼らが実際に何を経験したか、夜になると何が起こるのか、私たちは想像することができるのだろうか」という思いから、この大掛かりなVR映画の制作に取り掛かった。

同作品を体験した人のリアクションはみな違うという。ある人は身動きできずに同じ場所に立ちすくみ、ある人は国境警備隊員の視界に入らない場所に隠れようとする。こうした状況に対して鑑賞者がそれぞれ異なった反応を示すのも、かなりの程度行動の自由が委ねられているVR映画ならではの現象であろう。

※ちなみにこの作品、現在カンヌを離れてイタリア・ミラノに移動し、その後も世界各地を巡回する予定だ(日本に来る予定は今のところない)。しかしこの体験ができるのは最大で1日100人程度と少なすぎる。通常の映画と違い、あまりにも大掛かりな仕掛けが必要となるこのようなタイプのVR映画は、アトラクションの意味こそあれ、現実的に私たちが楽しめるものにはなかなかならないかもしれない。(筆者注)

ただ、ここでもう一つ別の疑問が生まれる。

自由に動き回れるVR空間において、映画という「制作者がメッセージを持って作った物語」を、すべての観客に正しく「鑑賞」してもらうことはできるのだろうか?

スピルバーグが語るVR映画の懸念

そんなVRならではの自由さに危機感を示すのがスティーブン・スピルバーグ監督【※】だ。

2016年のカンヌ国際映画祭で、彼は「VR技術は伝統的な映画製作にとって危険な進歩になるかもしれない」と、映画にVRが侵入してくることに対しての危惧を表現した。

※スティーブン・スピルバーグ

米国の映画監督。監督作品の全米生涯興行収入は歴代1位を記録する、史上もっとも成功した映画監督のひとり。『ジョーズ』、『未知との遭遇』、『E.T.』、『シンドラーのリスト』、『インディ・ジョーンズ』シリーズ、『プライベート・ライアン』、『A.I.』、『マイノリティ・リポート』、『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』、『ターミナル』、『ミュンヘン』、『リンカーン』など、代表作を挙げればきりがない。

映画は製作者が観客の視点をコントロールすることでメッセージや物語を伝えるもの。ところがVRという新たなフォーマットは視点の選択があまりにも自由なため、「作り手が見せたいもの」が無視されて「観客が見たいもの」が優先され、メッセージが曖昧になってしまうということだ。

ここでスピルバーグが述べている疑問は、映画というメディアの既存のあり方を考えた際に、まさに「当然の」問いでもある。

映画の歴史をさかのぼってみると、最初期の映画は駅のプラットホームや演劇の舞台を固定カメラで映し続け、ものごとが起こった順番に並べるワンシーン・ワンショットのものだった。それを根本から変えたのが、1920年代のソビエト・ロシアで生まれた「モンタージュ理論」だ。視点の異なるいくつものカットを組み合わせて「編集」することで、制作者が観客に何を伝えたいのかを示すことができる。

例えばパーティーのシーンで悲しげな主人公の顔を一瞬挟むだけで、何が起こっているのかを分からせ、観客の感情をコントロールできる。

※モンタージュ理論の先駆的な例として必ず挙げられる『戦艦ポチョムキン』(1925年、ソヴィエト、セルゲイ・エイゼンシュテイン監督)より、最も印象的とされる「オデッサの階段」のシーン。なおこの映画はパブリックドメイン化しており、自由に複製、上映、改変、翻案などが可能となっている。(筆者注)

その後もトーキー映画によって音が入り、カラーフィルムによって色がつき、CGによって新しい風景が作れるようになり……と映画の技術は進化していき、情報量は増えていく。

それは音や色など観客の想像力の余地を狭めることにもなるが、作り手の意図はよりダイレクトに伝わることになり、それによって映画産業は20世紀に大成功を収めた。スピルバーグはVRによってそれが失われることへの危惧を表明しているのだ。

ただ、筆者はそのようなことはあまり懸念する必要がないと考えている。

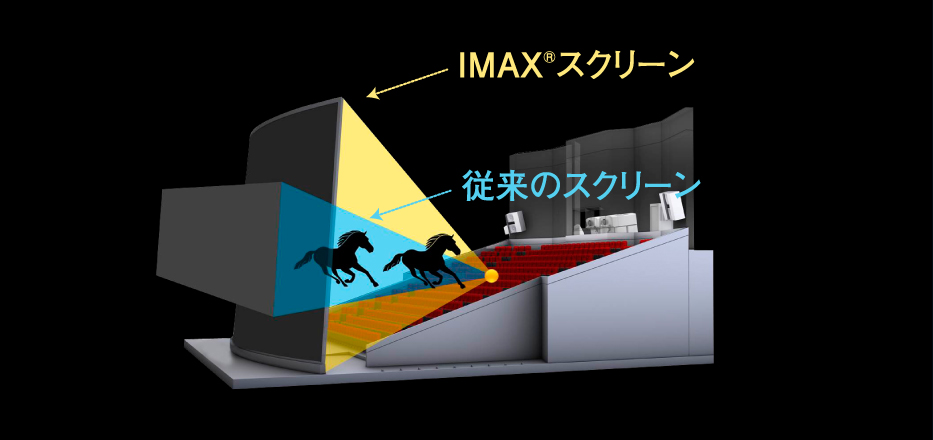

人は音がする方を振り向き、動きがある方に目を向けるようにできている。自由に鑑賞しているように思わせながら、演出の工夫で見せたい画を見せることは十分可能だ。実はこれと同じ議論はIMAX【※】シアターの登場時にも行われた。

(画像はTOHOシネマズホームページより)

視野の外にまで広がる巨大なスクリーンに対して、「これでは観客がどこを見たらいいか分からない」という懸念もあったが、実際にはカメラの動きや音の方向などによって観客の視線はほぼ一意にコントロールできることがわかった。

VR映画というメディアで観客にメッセージを届けるためには、このような演出面での工夫も必要になってくるだろう。

※ちなみにそんなスピルバーグは現在、VRゲームを舞台にしたSF映画『Ready Player One』の製作に取り組んでいる最中だ。アーネスト・クライン原作のSF小説『ゲームウォーズ』を原作とし、「オアシス」という名のVR空間に入り込む物語。2018年3月全米公開予定。(筆者注)

映画の進化から見るVR映画に必要な2つのこと

そして映画館が誕生して約100年、映画館という施設もまた大きな転換点を迎えている。

上に見てきたような映画の歴史の一方で、映画館という施設もまた進化してきた。当初は遊園地やイベント会場に期間限定で設置される見世物小屋のような設備だったが、1910年ごろ常設の映画館が生まれ、多くの人が一箇所に集まって一つの画面を見る映画鑑賞の文化が生まれた。

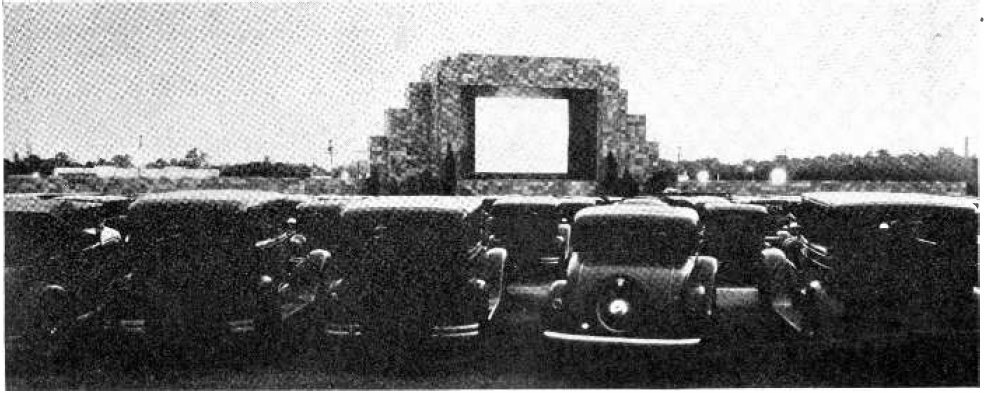

戦前には宮殿のような豪華な映画館(ピクチュア・パレス)ができ、車の中から見られるドライブインシアターも登場。1980年代からは複数のスクリーンを持つシネマコンプレックスが主流になった。

姿を常に変えてきた映画館だが、いつの時代にも変わらないのは「ハレの日に非日常を味わう」ためのハコだということだ。

そして近年、NetflixやHuluといったオンラインストリーミングの台頭で映画館以外でも映画を観る選択肢が増えた。そんな中で映画館は、自宅でテレビを見ながらではできない、より没入感を増すような進化の方向を選んだ。

巨大なスクリーンと高精細な音響のIMAX、画面が目の前に飛び出す3D、座席が揺れて風や香りが出てくる4DXやMX4D……。そして今年7月、映画館の両端の壁にも画面が広がる3面マルチプロジェクションシステム「ScreenX」までもが日本に上陸した。

没入感を高めることによって映画そのものの魅力を増すという、そんな方向性の延長線上にあるのがVR映画だろう。

こういった今までの動きを踏まえて、筆者は次の2つのことを予測として提示してみたい。

1つ目はVR映画の普及のきっかけには強力なパワーを持つコンテンツが必要ということだ。

10年前には影も形もなかった3D映画がここまで一般に普及したのは、『アバター』というキラーコンテンツが後押ししたからなのは間違いない。映画史上最高の興行収入を誇る『アバター』の売上、その約7割は3D上映によるものだ。

3D映画への期待感と同じかそれ以上に、ジェームズ・キャメロンが『タイタニック』以来ひさびさに監督した劇映画がどのようなものなのかが観たいという思いで、人々はこぞって3Dメガネを装着しに足を運んだのだ。

座席が上下左右に「振動」する4DXについても同様のことが言える。2013年に日本で1館しかなかった4DX・MX4D対応シアターは、瞬く間に50館以上に増えた。その普及のきっかけとなったのは、人間より圧倒的に巨大な存在が世界を「振動」させる『パシフィック・リム』【※】だった。

新たなメディアが受け入れられるためには、それをどうしても観たいと思わせるようなコンテンツあってこそなのだ。

※パシフィック・リム

ギレルモ・デル・トロ監督による2013年公開のSF怪獣映画。日本語由来の「Kaiju」と呼ばれるモンスターに、兵士2人がペアとなって操縦する巨大ロボットで立ち向かう。続編も計画されているが製作は中止されている様子。

もう1つ言えるのは、没入感を高めるため「だけ」が目的だったらわざわざVR映画にする必要はないということだ。私たちはIMAXや4DXを体験してもなお「まだまだ没入感が足りない!」と感じるだろうか?

クリストファー・ノーラン【※】は現在公開中の映画『ダンケルク』について、「IMAXカメラで撮ってIMAXで上映すればこれ以上ない臨場感と没入感が味わえる。それはもはやHMD要らずのVRだ」と語っている。その試みが成功しているかどうかは、実際に映画館に足を運んで確かめてもらいたい。

※クリストファー・ノーラン

英国ロンドン出身の映画監督。代表作に『ダークナイト』『インターステラー』など。ケータイを持たず、ネットが嫌いで、CGを極力使わないことで知られる。

彼の発言からVR映画の存在意義をあらためて考えると、その糸口はやはり、周囲の環境そのものを変える大掛かりなインスタレーション的アプローチや、インタラクティビティがあるVRゲーム的なアプローチになるのではないだろうか。

たった数年前はほとんど存在しなかった3D映画が当たり前に上映され、テクノロジーも飛躍的に向上している進化の早い映画業界において、ハリウッドのトップクリエイターであるイニャリトゥやスピルバーグといった面々が積極的に取り組んでいることからも、VR映画に何らかの展望が広がっていることは間違いない。今後のVR映画を巡る環境に注目していきたい。

おわりに:今、VR映画を考えるための動画3選

『交際記念日』

全国のネットカフェやカラオケなどに設置されている常設型サービス「VR THEATER」の1周年を記念して、今年5月1日に公開された武田玲奈主演の360度青春ムービー。

15分というやや長めの尺で映画として撮影された本格的な360度ムービーとしては、日本ではかなり早い例となる。360度カメラでの撮影のため、「スタッフが撮影のたびに物陰や部屋の外に隠れて、役者さんに勝手にスタートしてもらって、終わったら大きな声で終わったと言ってくださいと伝えていました」(窪田崇監督)という。

余談だがVRのアダルトビデオの撮影現場でも同じような苦労(女優さんが誰もスタッフのいない部屋で一人で演技する)があると聞くし、360度ムービーの撮影もなかなか大変である。

『Henry』

Oculus傘下のOculus Story Studioが制作したVR短編ムービー。オリジナルVRコンテンツとして史上初めてエミー賞で受賞した。

孤独なハリネズミのヘンリーが自分の誕生日パーティーに他の動物を招待する物語。2016年3月からOculusストアで無料公開されており、通常の動画サイトではなくOculus Rift向けのコンテンツとなっている。

監督のラミロ・ロペス・ダウはPIXARで『カーズ2』などに関わったベテランで、「まだ初期段階だけれど、VRがアートでもあることを表現したかった」と語っている。先ほど紹介したGoogleの『Pearl』とともに見ておきたい360度アニメーションのひとつ。

『Hardcore Henry』

イリヤ・ナイシュラー監督による2015年のロシア映画。日本では2017年4月1日に全国公開された。

史上初めて「全編一人称視点」で作られた長編映画であり、まさにFPSのような世界で銃撃戦が展開されていく。GoPro社の全面協力のもと、スタントマンの頭にGoProをつけて撮影されている。全編一人称視点だと映画館で観ると酔うのではないかと思ったが、そのあたりの調整はなされているようで、思ったほど酔うことはなかった。

ロシアのバンドBiting Elbowsの全編一人称視点MV『Bad Motherfucker』が1億回以上再生されて評判となり、映画関係者の目にとまってハリウッドでの長編映画製作につながった。

【あわせて読みたい】

プレイ時間30分で味わえるVR開発の最先端 話題作『バットマン:アーカム VR』の到達点を語ろう【ドワンゴVR部体験レポ】

ドワンゴVR部による『バットマン:アーカム VR』レビューもあわせてお楽しみください! 「映画の世界に入るという夢のコンテンツ」、「VRでこんな体験をしてみたい考えていたことがほとんど入ってた」などの感想が飛び出しました。