2019年4月23日、平成最後の連休を前に、「Dr.マシリトと語る21世紀のMANGA戦略」と題された特別講義が、東京・新宿の文化学園大学にて行われた。登壇者は、電ファミの記事にもたびたび登場している白泉社の代表取締役会長・鳥嶋和彦氏。

プロフィールの詳細は、こちらの記事などに譲るが、『週刊少年ジャンプ』の編集者時代に『Dr.スランプ』や『ドラゴンボール』などのメガヒットを立て続けに飛ばし、いまなおマンガや雑誌を最前線で考え続けている人物だ。

|

講義で語られた内容は、作家の発掘や育成から、デジタル時代のマンガや雑誌、そして編集者のありかたまで多岐にわたる。わずか90分という短さだったが、「あくまでも僕の個人的な感想なので」などと笑いを取りながら進めたメインの講義に加え、質疑応答のひとつひとつからも鳥嶋氏のブレない編集者像や哲学が覗えた。

世界的なヒット作を作り上げ、その後、世界を見回しても驚異的な部数の雑誌を率いた鳥嶋氏の発言は、マンガや出版に限らずクリエイティブを志す学生や、あるいはこの記事を読まれる方にもさまざまな発見があろうものだった。

ここではその豊かな時間を可能な限り再現しよう。ちなみにこの日は同学の学生に加え、一般の聴講者も臨席している。

当日の聞き手は、同大学の外部講師を務める原田央男氏。霜月たかなかという名で活動し、コミックマーケットの立ち上げメンバーにして、初代代表を務めた人物。

奇しくも商業と同人それぞれのレジェンドが揃った形となった。

取材・写真・文/小山太輔

1990年代半ばをピークに凋落した出版界

講義の初めに、鳥嶋氏のプロフィールと、鳥嶋氏と原田氏の関係性(『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の大全集『Kamedas』を原田氏がライティングし、ヒットさせている)が聴講者に紹介されたのち、鳥嶋氏が学生に問う場面があった。

その内容は「定期的に雑誌を買っている人は挙手してください」というもの。ざっと教室を見回したところ、200人程度入る部屋で10人程度が該当。

「その中で紙の雑誌を買っている人」という質問には10人弱が、「マンガの単行本を電子で読んでいる人」には20人近くが、「その中で紙でも買っている人」には10人強が挙手をしていた。これを受け、話題は原田氏の解説を軸に雑誌の売り上げの推移に向かう。

|

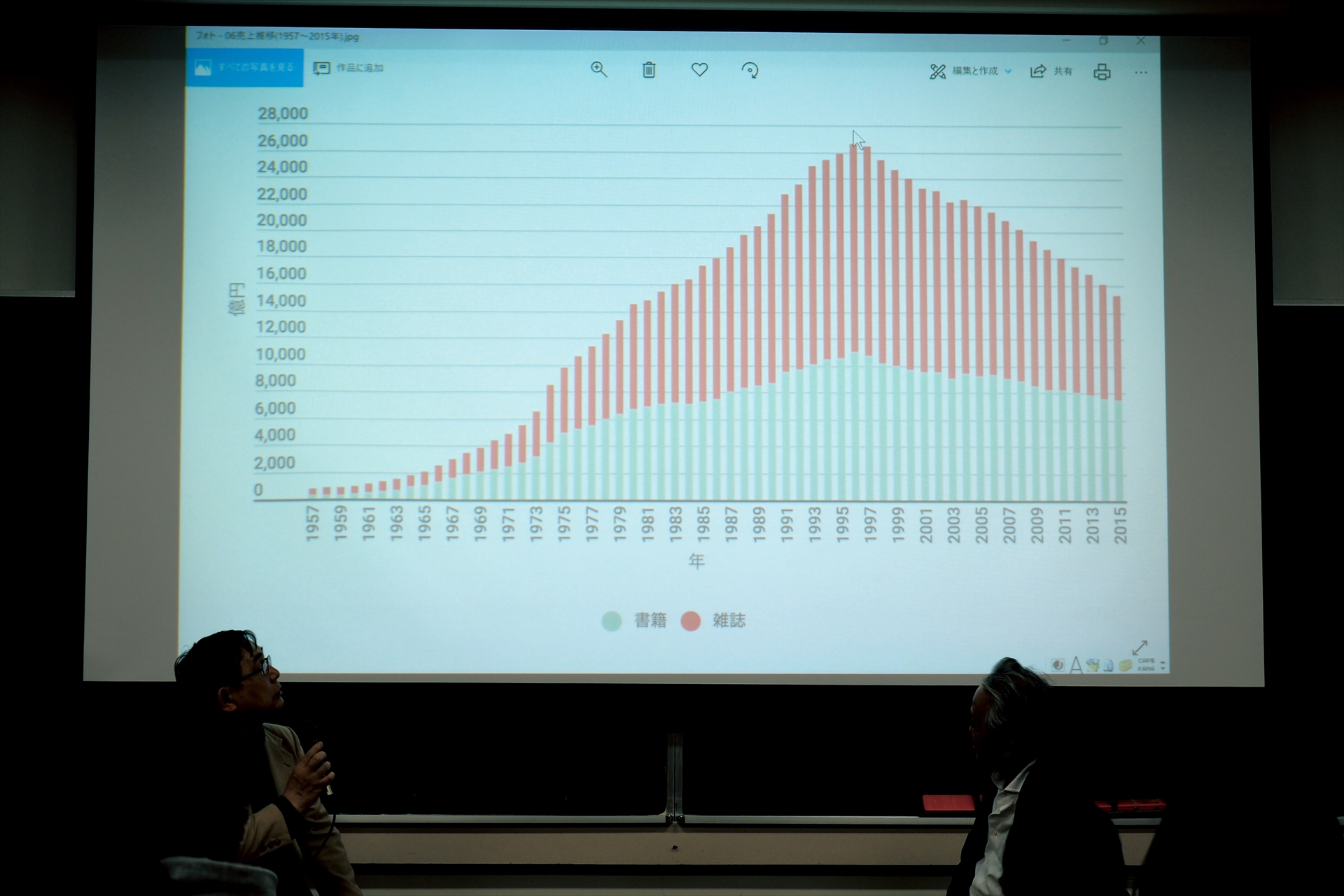

スクリーンには1957年から2015年までの書籍と雑誌の売上グラフが表示された。『週刊少年ジャンプ』が、653万部という世界規模でも未曾有の部数を達成したのが1995年であり、その1995年はWindows95の発売年でもある。

言わば「インターネット元年」であり、以降、パソコンやスマートフォンの普及に合わせるようにして出版界が上手くいかなくなっているという状況を原田氏が解説。

|

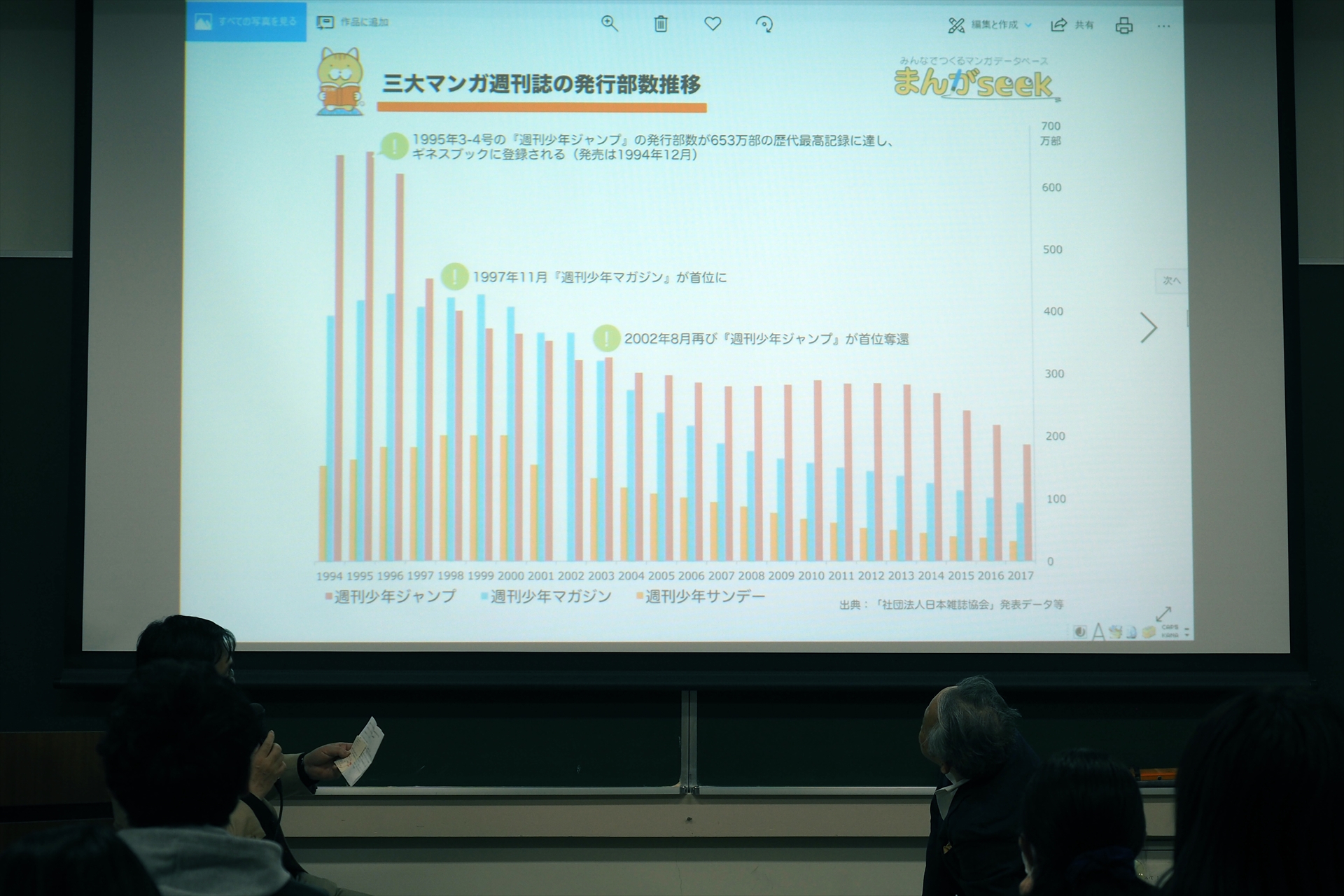

続いてスクリーン上に掲げられたグラフは、『週刊少年ジャンプ』・『週刊少年マガジン』・『週刊少年サンデー』の1994年から最新までの売上の推移。日本の出版界は世界の中でも特殊で、活字本よりもコミックのほうが売れて維持されてきた側面があり、そのいちばん売れているはずのマンガ誌ですら、グラフのとおり凋落していることが見て取れる。

これらを踏まえて、本格的なトークが始まった。

『ジャンプ』の部数はもう戻らないと思った

──鳥嶋さんは、ちょうど『週刊少年ジャンプ』(以下、『ジャンプ』もしくは『少年ジャンプ』)の部数が下がり始めるという、いちばん困難な時期に編集長に就いたわけですが、これをどういう思いで見ていたのでしょう。

鳥嶋氏:

『ジャンプ』に戻る3年前に創刊した『Vジャンプ』は、「ひとつの媒体にマンガ、アニメ、ゲームが映る」というコンセプトで始めました。ちょうどいまスマホでマンガ、アニメ、ゲームのどれもが楽しめるような状態が到来すると予測していたんです。

そもそも『少年ジャンプ』を出て、『Vジャンプ』を創刊したのは、「マンガ誌はもう終わるだろう。凋落が始まるだろう」と予測していたから。早く沈みゆく船から逃げたかったんですね。

ところが会社というものは収益ありきなので、全体の収益が落ち始めると、未来など関係なく、「目先の利益をどう確保するか」ということを考え始めます。そこで『ジャンプ』の部数が落ちたとき、『Vジャンプ』の未来はおかまいなしに、愚かしくも僕を戻せば『ジャンプ』の部数も戻ると考えたんですね。

ですが僕には「部数が戻ることはもう絶対にない」と判っていました。それは時代がもうマンガだけでなく、アニメやゲームに移っていたから。

当時部数がどんどん落ちていった最大の理由は、『ドラゴンボール』が連載を終えていたからです。長く続いたヒット作が終わると、固定の読者は離れるもの。

つまりそれまで惰性で読んでいたお客さんがいなくなった。すると「数年前から新しいマンガが出て来ていない」という雑誌の実態が明確になるんですね。読者はそれを解っていたんですが、作っている当の編集部と集英社だけが解っていなかった。そういう状況だったんです。

それから現在『マガジン』、『サンデー』が60周年、『チャンピオン』、『ジャンプ』がほぼ50周年を迎えています。これは団塊の世代が子どものときに、ちょうどこれらが創刊されているということ。

彼らの年齢が上がると同時に青年誌が始まり、さらに広がっていきました。つまりこうした雑誌の流れを作ってきたのは、すべて団塊の世代であり、彼らの人口動態に合わせている以上、彼らが老いて去れば、雑誌の売上は落ちていくわけです。これは明らかですよね。

──なるほど。いま、「『ジャンプ』の部数が戻らないだろうと思った原因のひとつは、ゲームなどマンガ以外の子ども向きのメディアやコンテンツがたくさん現れたからと仰いましたが、鳥嶋さんご自身は編集者時代からすでに個人的にゲームに親しまれています。

それはやはりそこに「何か未来がある」と感じたからでしょうか。

鳥嶋氏:

それはいちユーザーとして、マンガよりゲームのほうが面白かったんですね。マンガは一度読めば終わりですが、ゲームには学習効果がある。一度壁に当たって「なぜ失敗したか」を学習して分析して、もう一度挑めば先に行けるんです。

つまりゲームって非常に理に適ったフェアなメディアなんですよ。だから繰り返し遊べる。そういうことからも、僕はゲームが非常に好きでした。

|

それからゲームが凄いと思ったのは、キャラクターの立てやすさです。具体的には、マンガで主人公に読者自身を投影してもらえれば、どんなエピソードでも自分の話になるので、ものすごく入り込んで楽しんでもらえる。

それが作品をヒットさせる最大のコツのひとつなんですが、これがじつはいちばん難しい。ところがゲームにとっては、コントローラで動かしたキャラクターは自分。ものすごく簡単なことなんですね。このメディアの特性や新しさにはやっぱりシビれました。

──そこまでゲームの魅力というものを感じていながら、『ジャンプ』の編集長をされている。いったいどうゲームに対抗しようとしたのでしょう?

鳥嶋氏:

雑誌の部数自体はもう、読者の数や面白さの証明になりませんでした。人気や影響力の指標となるべきものは、実際には単行本の部数やほかのものに推移していたわけです。

ところが『ジャンプ』に戻ったとき、会社は相変わらず部数という非常に単純な指標に拘っていた。ですがもう部数が戻らない以上、会社を納得させるために、違う指標を立てる必要があったんです。

いまは出版社の誰もが解っていることですが、マンガ誌なら、雑誌から上がる数字、単行本から上がる数字、それからマンガがアニメやゲームやグッズなどになることによって入ってくるロイヤリティ。こうしたそれぞれの作品が広がって生んだ収益、これらの総計が雑誌の収益であるわけです。

「この収益をどういう風に上げるか」ということを、当時は会社の中で提案していました。会社は結局儲かればいいので、「部数が伸びることよりも、そういう数字を上げることのほうがはるかに理に適っていて、現場も疲弊せず簡単だ」と説得したんですね。

──非常に合理的なお話だと思いますが、一方で「マンガを作る」ということは要するに作家の発掘でもあり、合理的な手段だけでヒット作は作れるわけでもない。ある意味マンガは非常にアナログな娯楽メディアです。

鳥嶋さんという人を考えるとき、お話のようなビジネス部分とは別に、作家の発掘や育成のノウハウのような、もうひとつ別の力を発揮されていたような気がします。

鳥嶋氏:

新人の発掘、育成の話ですね? 僕が『ジャンプ』に戻ったとき、「いまの『ジャンプ』はパチンコ店の新規開店といっしょだ」とスタッフによく言いました。中身がそう変わっていないのに、外の看板だけが別。

「もうヒットしていない、力がない」と判っている作家の新連載をいくら訴えたって、同じ人がやっているなら、それは読者から見ればただの焼き直し。ぜんぜん新しくないということが読者から見え見えだった。

だとすると、そこにいる作家をぜんぶ入れ替え、新しい作家を導入するしか本当の意味での違いや立て直しにはならないと思ったんです。

マンガの特色のひとつでもありますが、新人は感性が読者に近いから、非常にヒットを作りやすいところによさがあります。さらに、ベテランに比べると構成能力は落ちますが、原稿料が安い。

つまり会社として見ると、原価が抑えられるので、失敗しても大きく響かないんですね。マンガは、基本的に新人で新連載を起こし、ダメなら終わらせ、それをいかに早いサイクルで繰り返してヒットの芽を探すか。これしかありません。じつは『ジャンプ』の原点もそこにあります。

|

先ほどのように、『マガジン』、『サンデー』に遅れること10年で『ジャンプ』は創刊しました。『ジャンプ』が10万5000部で創刊したときに、先行2誌はすでに100万部。

作家をリクルートしに行っても、講談社や小学館の編集から電話がかかってきて、すべて断られる。結果、『ジャンプ』は新人を使うしかなかったんです。ですからいまに至る『ジャンプ』の三大方針のひとつが、「新人の発掘と育成、登用」なんですね。

ですが新人だから力がない。だから「編集者が二人三脚で作る」んです。これが三大方針のふたつめ。徹底的に打ち合わせをする。他誌は作家にお任せで、編集者がそこまでチェックしないんですね。原稿を玉稿と言いながら押し戴いてくるだけ。そこがぜんぜん違うんです。

3つめは、「読者の声を採る」。部数もまだ他誌に追いつかず、新人の原稿ばかり並んでいるので、編集部の中でも作品がどう評価されるのか判らなかったと思うんですね。

「だから読者の声を聞こう」と、アンケートはがきを用意し、面白かったもの3つに○をしてもらう。これでやっていったわけです。

デジタル時代の出版社のありかた

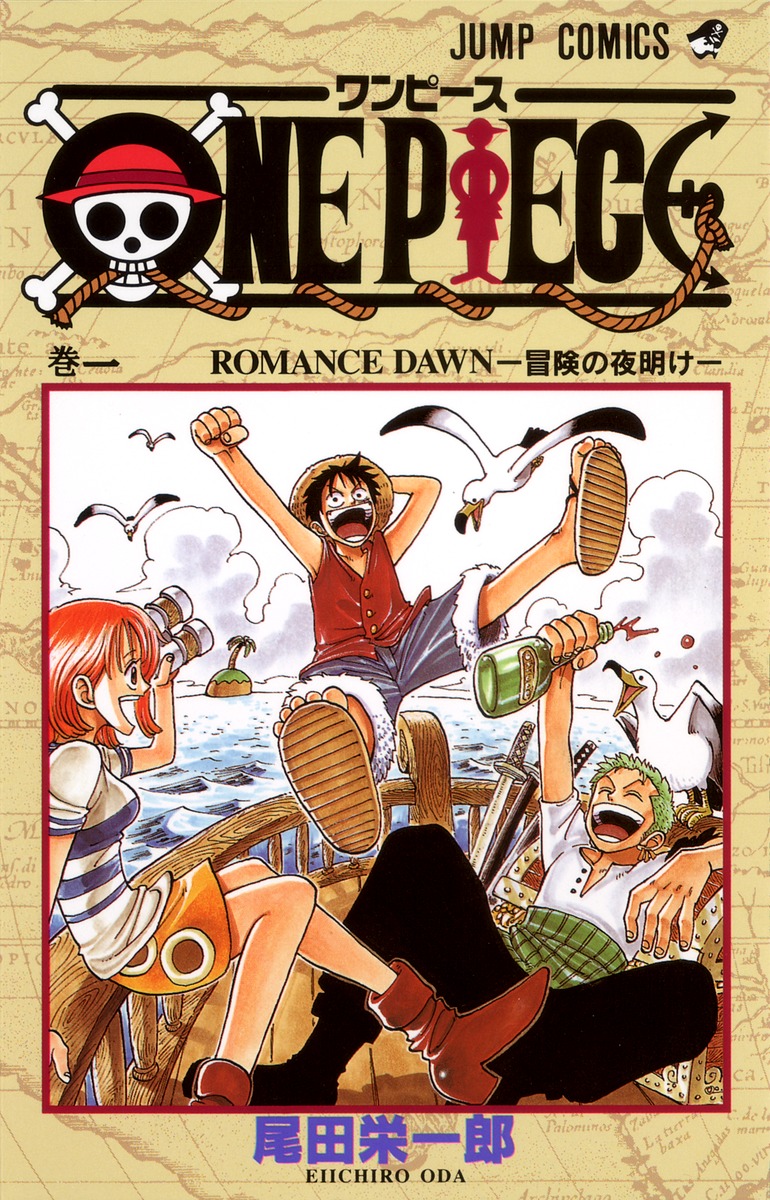

──鳥嶋さんの編集長時代に新人発掘を見直した成果のひとつとして、たとえば『ONE PIECE』が生まれ、その後『ジャンプ』の牽引役になっていきます。ですが『ONE PIECE』を以てしても『ジャンプ』の部数減に完全に歯止めはかかりませんでした。

それはそこに当然パソコンやスマホなどデジタルプラットフォームの浸透があったと思いますが、鳥嶋さんはそれに対してすでにアニメ展開やゲーム展開などのメディアミックスを導入されていました。どういう風に対応していこうと考えられていたのでしょう。

鳥嶋氏:

マンガとアニメとゲームって、非常に親和性が高いんですね。ザックリ言うと、マンガに色が付いて動けばアニメ、それを自分の手で動かせばゲームなんです。

僕は現場にいたころ、「アニメやゲームは、しばらくマンガに勝てない」と思っていました。なぜなら10代の才能の発見や育成に関してノウハウがないからです。

アニメ会社もゲーム会社も、企業は儲かるけど個人が儲かるシステムになっていない。つまり著作権が個人に帰属しないんですね。才能のある10代が億万長者になれるとしたら、マンガしかないんですよ。マンガからアニメやゲームになるのは、初版が30万部売れればすぐに話が来ますから、非常に簡単です。

簡単に作れて、簡単に潰せ、非常に早いサイクルでヒットの芽が探せ、才能のある若者が儲けられるのはマンガ。そういう意味で、マンガはアニメやゲームにアドバンテージがあると思っていました。

──でももちろん、それで安心されていたわけではありませんよね? アニメやゲームの人気もどんどん上がり、今度はマンガを紙媒体ではなくデジタルで読む時代がやってくる。集英社はこれにどう対応していたんでしょう?

鳥嶋氏:

いまに至るまで、紙のオマケと考えていますね。それまでマンガは、雑誌に載せて広めたうえ、単行本にすればそれで儲かるというビジネスモデル。単行本で雑誌の赤字を埋めていく。だから単行本の売りかたにビジネスの重点があったわけです。

メディアミックスも単行本を売るため。なぜならアニメ化によって作品を知ってもらえれば、原作の存在も知られて売れるからです。アニメの視聴率1%は100万人と言われます。1%に知ってもらえれば、100万部刷れる。

たとえば単行本の初版最高部数が260万部の『Dr.スランプ』はテレビアニメの最高視聴率が36.5%、つまり3650万人が観てくれていたわけです。

話は戻りますが、電子に関して出版社が本腰を入れて取り組んでこなかったのは、途中をカットすることになるからですね。まず書店が要らなくなる。流通させる取次が要らなくなる。それから印刷所も要らない。

出版社が机と電話と編集者で成立していたのは、製作は印刷所、流通は取次、販売は書店という風に合理的に分業されていたからです。

ところが出版社はマンガだけで成り立っているわけではなく、ほかの出版物もある。簡単に言えば、マンガを売ってもらって、売れない雑誌や単行本を抱き合わせているようなもの。だから時代の趨勢がそうだからと言って、やっぱりあまり露骨にデジタルにシフトするわけにはいかなかったんですね。

出版社で必ず起きていた議論に、「単行本を書店で売ってから、あまり時間を置かずにデジタルで売ると、単行本の売り上げに影響が出て、書店に迷惑がかかり、書店が疲弊する」というものがあります。「とてもそんなことはできない」というのがいちばん大きな声でした。

──その話は僕も非常に感じるところがあります。大きな出版社ほど、取次や印刷所などとがっぷり手を組んでいて、そういうものを切れないでいる。

その点、むしろ小さな出版社がデジタル化を進めたり、あるいは出版業以外のゲーム会社などが、デジタルコミックという形でインターネットを通じてマンガを配信する事業に乗り出し、実際には出版界が完全にそれに乗り遅れた形になっています。その状況はいまも変わらないのでしょうか?

鳥嶋氏:

変わりませんね。最近思うんですが、マンガは、もはや出版社をはみ出し始めているんですね。出版物として括れないんです。

マンガはアニメやゲームの元になるし、国境を越えていくわけです。これまで出版社のビジネスは、たとえば雑誌に載り、単行本になり、しばらくするとアニメになるという「時間軸」の区切りと、「国境および言語」で区切られていました。その区切りごとにビジネスをしていた。つまりゆっくり進む市場だったんです。

ところがデジタルによってこれがぜんぶ崩れてきた。時間軸も崩れるし、国境の問題も崩れる。だからこれに対応しきれていないんですね。

さらに言うと、いまのところ大手出版社は、マンガでしかやっぱり儲けられないんです。するとマンガで得た利益をマンガの周辺に戻さずに、会社の中のほかの雑誌や赤字部門の補填に使ってしまう。

はっきり言うなら、出版社自体はもう終わっています。雑誌ももう終わっているんです。だけどマンガ自体は、変換してコンテンツを生んでいける可能性があるので、これは生きています。

だとしたら、「終わっているビジネスとまだ可能性があるビジネスをどう切り分けるか」が、いま出版社の幹部が考えなきゃいけない問題だと僕は思っています。これを一緒にしながら「出版社として何とか形を保とう」としているために、いろいろな齟齬が起き、いろいろ莫迦なことをやったり、ブレたりしているんだと思います。

デジタル時代のマンガの形と編集者のありかた

──なるほど。もうひとつデジタル化によって、単にこれまであったマンガがデジタルで読まれるようになったわけではなく、デジタルになったことでマンガの読みかたや作られかたが、じつは大きな曲がり角に来ているのではないかということが挙げられます。

たとえば、いまスマホの画面でマンガや雑誌を、紙媒体と同じように見開き単位で読んる方もいれば、たぶんスマホ用に作られたものを縦スクロールで読んでいる方もいると思います。

|

韓国などでは、Webtoonという、スマホで縦スクロールさせて読むマンガがすっかり広まって定着しかけている。これほどマンガの作られかたや読まれかたが変わるというのは、いまあるコマの形で見せるストーリーマンガ始まって以来の大変革です。

たぶん若い方はそれにも馴染めるんでしょうが、正直僕などはパソコンやスマホでマンガを読もうとしても、なかなか読みづらいんですね。やっぱり紙で読んでしまう。ですが、これからデジタルコミックならではのものが同様に増えていくことは間違いないわけです。

たぶんこれから来る大きな変革は、出版界だけのものではなく、映画、マンガ、アニメ、ゲーム、ライトノベルなどすべて引っくるめて、情報産業や娯楽メディアのありかたや形を大きく変えようとするものなのではないかと思います。

非常に話を広げてしまいましたが、鳥嶋さんは、そういう時代にマンガの形はどう変わっていくと思われますか?

鳥嶋氏:

じつは僕も電子コミックは読めません。いま原田さんが紹介した縦スクロールマンガって、皆さんの持っている縦位置のスマホに準拠した形の見せかたですよね。僕も縦スクロールの韓国のマンガを読みましたが、はっきり言って面白くない。同時に疑問も感じました。

ひとつは、この先何年も、基本画面は縦位置のままなのかということ。5Gもやってきます。

折り畳みスマホなんてものも紹介されていて、今後画面の形がどうなるか判らない。先々のインフラがどうなるか判らないのに、縦位置が韓国でヒットしているからと言って、「日本もそれに合わせよう」なんて考えるんだとしたら、それは莫迦じゃないかと思いますよ。

それから縦位置で見せるのは、コマごとにページをめくっているのと一緒だから、紙芝居の連続体、あるいは撮った映画のフィルムを縦位置で並べて単に追っているだけと言える。これは推理ものや恋愛ものを表現するには向いていますが、スピーディーなアクションを表現するのに向いていないんですね。

日本のマンガのコマ割りって、「ディズニーアニメの毎秒24カットのあの動きを、どれだけ紙に落とし込めるか」と手塚治虫さんが挑んだところから始まっています。そのとき「コマを割る」というのは、「途中のコマをカットして読者の想像力で補ってもらって見せる」という考えかたなんですね。

人間は、マンガのひとコマ目を見ているとき、見開き全体を見ている。ですから見開きの中でどうコマを置くか、省くかを考え、現在に至っている。非常に合理的に作られているんです。

|

日本のマンガ以外にも、フランスのバンドデシネ、アメリカのアメリカンコミックなどがありますが、それらにはコマ割りと言えるほどのものがありません。だから韓国のマンガの表現のしかたは新しいのではなく、あれは韓国の表現方法のひとつなんですね。

アメリカにもフランスにも、そういう独自のものはある。だから別にそれに対してどうこう思う必要はないと思うんですよ。

ただ、いままでは読者がマンガ誌を能動的に読みに行き、作品や単行本を探していたが、いまは検索ひとつで、目の前にほぼぜんぶが出てくるということを、出版は徹底的に考えなきゃいけません。

雑誌がなくなり、インターネット経由で読むということは、「探す」という作業が要らなくなったんです。流通が圧倒的に変わったということをちゃんと頭に入れて、考えておかなきゃいけないんです。

──要するにマンガというものはインターネットを通じて自分のところに簡単に届くものになったということですね。そういう大きな利点があって、実際にいろいろな出版社がマンガをデジタルコミック化して配信しているわけです。

その理屈で言うと、デジタルコミックがどんどん紙媒体より売れ、マンガ全体の売り上げとしては、むしろここで下げ止まるんじゃないかとも考えられますが、実際のデジタルコミックの売り上げはまだ芳しくはないんでしょうか。

鳥嶋氏:

いや、デジタルのコミックはどこも伸びていると思いますよ。紙の落ち幅をデジタルが補って、トータルで100%をちょっと超えるくらいの市場になっていると思います。簡単に探せるからそれで見ちゃうんですね。

忘れちゃならないのが、スマホでマンガを読むということは、アニメやゲームと同じ土俵でマンガを読んでいるということ。それらはひと繋がりですし、そこで時間の取り合いが起きています。

「マンガを読むときは紙で見ています。アニメやゲームはモニターで見ています」ではなく、もうそれらはひとつのものになっている。ここがデジタル時代の決定的に大きなポイントですね。

──世間で言われるような出版の落ち込みというものは、デジタルによってカバーされていると考えていいわけですね。

鳥嶋氏:

ただ、有名なタイトルや名前の知れたタイトルは、検索でもすぐ引っかかるし、口コミで広まるので、みんなが知ることができ、どんどん売れます。これは過去作であってもそう。いちばん厄介なのは、新人の新しい作品が知られず、売れない、ということですね。

雑誌が持っていた特色に、「知らないものに出会える」というものがあります。これが非常に大きかった。

デジタルではそれができませんし、ありません。出会いの場がないのが非常に厄介ですね。先ほども言いましたが、雑誌では、読者に近い皮膚感覚で、「粗いけど、これだよね」という新しい感性を見せる新人に出会えました。デジタルのマンガにそれがあるかどうか。それが今後用意できるかどうかが大きな問題じゃないかと思います。

──非常によくわかります。いまは新人が、自分の描いたものをいきなりデジタルで発信し、その中からヒット作が生まれるということも起きてはいるんですが、そういう新しい作品に出会いたかったら、無数にあるデジタルコミックひとつひとつをチェックしなきゃならないという面倒臭さがあり、雑誌ほどには新人発掘はうまく行っていないと思います。

|

鳥嶋氏:

もうひとつ、大きな資本が入っていろいろな電子書店やマンガを読める場所が増えていますが、そこにある新しいマンガは、残念ながらレベルが低いということが問題ですね。

なぜ低いかというと、作家が描きたいものを単に垂れ流しているだけの同人誌と一緒だからです。

オールドメディアと言われる雑誌のほうがまだレベルが高いのは、編集のチェック、つまり読者の視点の品質チェックが入っているからです。乱暴に言えば、電子コミックのほとんどは、品質検査をしないクルマが市場に出ているようなものですね。

──そのお話をくみ取りつつ視点を変えると、先ほどの韓国のWebtoonは、じつはいまは翻訳され、日本でも読者を増やしつつあるんです。いままで日本と韓国の関係で、日本のマンガが韓国に流れて読まれるという状況がずっと続いていたところ、ここへ来て初めて韓国から日本にマンガが入り、それが読まれるような状況が生まれつつあるというのが、かなり注目すべき現象なんです。

鳥嶋さんが仰ったように、そこにはマンガとしては未熟なものが多い。ただその一方で、無料を含め、料金的な安さなど、その手軽さからそうしたマンガを読む読者が増えている。

つまり、熱心に面白いマンガを探して読むのではなく、とりあえず時間を潰すため、「そこにマンガがあってタダで読めるなら、これでいいじゃない」という意識がじつは大きい。この流れはかなり無視できないと思うんですが、どうお考えでしょう?

鳥嶋氏:

基本的に好きじゃないけど、いいんじゃないかと思います。

マンガを海外に持っていくときにいつも最大の問題になるのは、その国にマンガの土壌がないと、次のタイトルを読んでくれないことなんですね。たとえば『ドラゴンボール』がその国でヒットして、アニメなどまで流れても、それが終わると、新しいものは読んでくれないんです。

その国ごとの文化や民族性を反映したオリジナルのマンガが立ち上がり、その国の人たちがそれを楽しみ、土壌自体が豊かになっていかないと、マンガ文化って根づかないんですね。先ほどのフランスやアメリカにはそれがある。

そういう意味で、韓国と中国は、このあと独自の作家が育っていくのであれば、形がどうあれ、それに越したことはないと思います。ただそれには、ちゃんとした編集が作家の脇にいる必要がある。

だから、ちゃんとした編集が育ってほしいということを願いますね。

──ちゃんとした編集が育つ一方で、逆にちゃんとしたマンガの面白さを理解できる読者を育てなければ、ということはありませんか?

鳥嶋氏:

電子コミックも新しいものをいろいろと読みましたが、「時間潰しにそこにあったものをタダで読む」というとき、暴力シーンやSEXシーンなどの刺激の強いもの、つまりわかりやすいマンガを読者は選ぶんですね。

そういうシーンの規制が雑誌よりも緩いうえ、作品の冒頭にそういう部分を持って来ると、みんな引っかかって読むんですよ。そういう作りかたがある。だから電子コミックでアクセス数が多く、評判になったものでも、紙に刷るとほとんど売れないんですね。

|

ただ、原田さんの言うように、それらが読まれている状況を前に、手をこまねいていていいということにはならない。やはり今後は「高いレベルの新しい作品を、どういう風に電子媒体で読者に見せていくか」ということは考えなきゃいけません。

ただ、まだ「読者が何をどう望むか」、「どういう見かたをするか」という市場側の動きと、「作家がどこにいて、作品をどういう風に作るのか」という提供側のノウハウが、ちゃんとコネクトできていないと僕は思います。

──そういう認識は出版業界全体で共有され、それに対応するような取り組みというのはできるんですかね?

鳥嶋氏:

できると思います。

白泉社の社長としての最後の挨拶でも言いましたが、「雑誌の時代は終わりです。出版社も終わり。

でも才能の発見、育成に関しては、いまのところ出版社のノウハウに勝てるものを持っているソフト産業はありません。だから作り続けてね」と。

僕はよく言うんですが、これは編集者の固定相場制が終わったということなんです。これから変動相場制の編集者の時代になる。

具体的には、これまでは「『ジャンプ』の鳥嶋」、「『マガジン』の某」、「『サンデー』の何とか」など、必ず雑誌名があったうえで編集者が居たんですね。つまり編集者は、その雑誌に載せるために新人マンガ家を発見し、育成してきた。ところが、この雑誌を誰も読まなくなってきている。もう固定相場制は終わりなんです。

だとしたら、今後はひとりひとりの編集が、いままでの出版社をそれぞれで体現しなきゃいけない時代なんです。マネジメント、ディレクション、それからプロデュース。

これをひとりの編集がやれるかどうかです。僕が考えるこれからの出版社は、ひとりひとりの編集者をエージェントとして契約していく。

ヒットを出せる編集者にはどんどんインセンティブでお金を出し、そのお金でどんどん彼に好きなことをやらせる。ダメな人間は切り替えていく。もうこのやりかたしかないんじゃないでしょうか。そうしないと新しい才能の発見はできません。