第1界層 辺獄の森

|

ガラスケースの上には銀色のトレーが並べられていて、茶色の揚げ物が雄大な山領のように威風堂々と立ち並んでいた。その山々の向こうに広がる厨房からは煮えたぎる油が奏でるリズミカルな音と膨大な熱気とが溢れ出ていた。

「いつもありがとね。時間かかってごめんね、今日はちょっと混んじゃって。ずいぶんと待ったでしょ」

店主が唐揚げ弁当を差し出す。

「いえいえ、十分に暇を潰せましたし」

受け取ったビニール包みから唐揚げ弁当の重みと温かみが伝わってきた。もはや空腹は限界だ。一刻も早く帰宅して食べなくてはならない。

「待機所で岡田さんと話していたけど知り合いなの?」

店主が興味津々といった様子で問いかける。忙しいと言いつつ、チラチラと待機所の様子を伺っていたようだ。あの男は岡田というのか。

「いえいえ、たまたま一緒になったからいろいろと話しただけですよ」

僕の言葉に、店主は少し大げさに周囲をキョロキョロと見まわす素振りを見せ、少し芝居がかった感じで声を潜めて言った。

「岡田さん、なんか寂しそうでね」

店主の長話が始まりそうな気配を察した。このパターンに入るとまあまあ長い。早く帰宅して空腹を鎮めなければならないのにこれはあまり良くない。けれども無視するわけにもいかない。ただ黙って聞くことしかできなかった。

岡田さん、以前はごく稀に弁当を買いに来る客だったらしい。小さな女の子を連れてやってきて、今日はママの休日だね、だから弁当を買って帰ろう、みたいに話していたようだ。買っていく弁当も3つだった。

それが最近になって、毎日のように来店するようになったそうだ。それも1人で、1つだけ弁当を買っていく。

「ほんとうに寂しそうでねえ」

店主は念を押すように言い、大きなため息をついた。全くの他人である僕にここまで話してしまう店主に個人情報ガバガバだなと感じた。僕も別の客に「唐揚げ弁当しか買わない不気味な中年」などと伝えられているのかもしれない。

「じゃあまた」

これ以上の長居は無用だ。泥沼にはまると延々と噂話を聞かされ、唐揚げ弁当が冷え切ってしまう。一刻も早く立ち去らなければならない。

店を出る。待機所には男の、いや岡田の姿はなくなっていた。驚くべきスピードで唐揚げ弁当を食べきったのか、それともやはり家で食べようと思いなおして中断し、帰宅したのか分からないが、次に会ったらたっぷりと話の続きをしてあげよう、そう決意しながら細い路地を歩いて行った。

家路へと急ぐ僕の頬を、冷たい何かが叩いた。雨だ。

文字通り怪しい雲行きだったがついに雨が降り出した。せめて雨滴が頬を叩く程度の小雨であって欲しいと思ったものの、その願いは空しく、あっという間に本降りになってしまった。弁当が濡れてはかなわんと、命より大切なものを守るように両手の奥に抱え走り出したが、あっという間に人類ではどうしようもないレベルの大降りになってしまった。たまらず、少しだけ道路に突き出していた軒の下に駆け込んだ。

どうやら昔はちょっとした商店をやっていた空き家のようで、色褪せた庇テントが絶好の雨宿りスポットを作り出していた。

雨の匂いがした。

塗れた髪を両手でかき分け、肩に留まる極めて小さな水たまりたちを左手で払いのける。すぐに雨音に混じってバシャバシャと走り寄る音が聞こえてきた。

「いやー、まいった。やっぱり雨だったね。今日こそは雪かなって思ったんだけど」

こちらより何割か増しで濡れていた男は岡田だった。待機所で話したあの男だ。

「弁当を食べ終えて家に帰ろうと思ったらこれだもんなあ。っていうか同じ方向だったのね。さっきはどうも」

岡田は屈託のない笑顔でそう言った。

「いやー、まいっちゃいますねー」

そう返答しつつ、さきほどの店主の「岡田さんは寂しそう」という言葉が頭の中でリフレインしていた。

無言の時が続いた。雨粒がアスファルトを叩く音と、これだけ雨を降らせても満足いかないのか、ゴロゴロと蠢く雨雲の音が響いていた。その無言を嫌ったのか、岡田が切り出した。

「雨の匂いってあるよな。降り初めに感じる匂い。プールの消毒みたいなやつ。塩素っぽい匂い、絶対あるよな。あれなんだろう。塩素なのかな。雨に塩素が混じってんのかな」

雨の降り初めに感じる独特の匂いは「ペトリコール」というらしい。簡単に言ってしまうとエアロゾルだ。雨が地面に叩きつけられたときに生じるエアロゾルと呼ばれる小さい粒子が土壌中の物質を取り込んで舞い上がる。その匂いが雨の匂いとして感じられるそうだ。

「おれ、この雨の匂い好きなんだな」

岡田の言葉は不思議なものだった。雨の匂いが好き、ではない。いままさに初めて好きだということに気が付いたような、思い出したような口ぶりだった。言葉尻を捉えた些末なことだけど、なんだか妙に気になった。

「同じこと言った人を知っていますよ。雨の匂いが好きって。あれは僕が奈落クラスに落ちた直後の話なんですけど……」

まるで雨音を伴奏に従えたかのように、その音に合わせたリズムでゆっくりと話し始める。

「お、さっきの続きか」

俯いて考え込んでいた岡田の表情が明るくなった。

「ええ、そうです」

雨音がいっそう激しくなったのを感じた。あまりに激しい雨にいつの間にかペトリコールはすっかり消え失せて、周囲には雨の音だけが響いていた。

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

奈落クラスに落ちて最初の授業があった。よほどのことがない限り落ちないと豪語したのに思いっきり落ちてしまったことに動揺した僕は気持ちが沈んでいた。おまけに、どういった種類の差別なのか、奈落クラスだけは遠く離れたあまり使われていない校舎で授業が行われることになっており、そこまでの足取りも重かった。

「ぜったいに仲良くなってくれよな、俺のために」

山岡は僕を励ますよう、努めて明るい口調でそう言って僕を送り出した。

そもそも、同じクラスになった彼女と仲良くなり、それから彼女と山岡の仲を取り持つなんて、簡単に言うけど僕にはできそうにない高難度ミッションだった。そこまで社交的であるならば色々な場面で苦労しないはずだ。たかだか同じクラスになったくらいで仲良くなれるはずもないし、そもそも話しかけることすらできないだろう。課せられたミッションの難易度がさらに足取りを重くしていた。

授業が実施される建物に到着する。おそらく奈落クラスだろうと思われる生徒たちが、どんどんと建物に吸い込まれていた。

その建物が正気を疑うレベルで老朽化していた。話には聞いていたけどここまでだったかと驚愕した。入り口は何らかの光的な存在の侵入を拒む封印的な雰囲気があったし、廊下は薄暗く、死体安置所に続いている雰囲気があった。2,3体くらいなら死体が転がっていても納得する雰囲気がそこにあった。

それとは対照的に、薄暗い突き当りの向こうからはワイワイと騒がしい声が漏れてきていた。おそらく奈落クラスの喧騒だろう。他のクラスはジッと自習をして静かにしていたことを考えると、やはり奈落クラスなのである。

「ここが奈落……」

小さく呟き、深呼吸してから教室に入る。教室内で騒いでいた面々が一斉にこちらを見た。多くの視線が僕の体を貫いた。それによって一瞬の静寂が訪れたものの、またすぐに授業前の喧騒を取り戻した。

「あの人が落ちてきた人」

「奈落にようこそ」

「めったなことがないと落ちたりしないんでしょ。なのに2ランクも落ちたらしいよ」

「この間のテストが14点だったらしい」

声を潜めた会話が聞こえる。中には根も葉もない噂も混じっている。これらは完全に僕に聞こえているのだけど聞こえないふりしてそのまま空いている席に座った。

やはり山岡が恋する彼女も奈落クラスに残留したようでしっかりと窓際の席に座っていた。彼女の姿を確認してすぐにわかった。このミッション、無理だ。

彼女はけっこうかわいい感じの女の子なので、しっかりと取り巻きみたいな連中やヤンキーが難攻不落の砦のように彼女の周りに陣取っているのだ。その一帯だけ雰囲気が違う。すぐにわかった。

これらを撃破して彼女まで到達するのは難しい。中でもボス格みたいなヤンキーはまるで特攻の拓(ぶっこみのたく)から飛び出してきたみたいな世界観だ。それが彼女の親衛隊みたいに配備されているのだ。目をつけられようものなら殺されること間違いなしだ。死の未来しか見えない。

ぼわんぼわん

|

ボワーン。

「山岡、こりゃムリだよ」

そう呟き、奈落クラスでの授業が始まった。

奈落クラスの授業はとても分かりやすいものだった。というか基礎だけをやるわけだから分かりやすくて当然だ。おまけに授業が上手で、それでいてちょっと怖い先生が割り振られているらしい。だから真面目に授業を受けるしかなく、受けてみるとまあまあ分かるという好循環に乗る。こういった習熟度別クラス編成もなかなか理に適っている気がする。

授業が終わると皆が一斉に駆けていく。ここは隔離病棟みたいな場所なので急いで本校舎に戻らないと次の授業に間に合わないからだ。隔離病棟から出ると、ポツポツと水滴の感触が手の甲に感じられた。

「雨だ」

まだ本降りではない。そのまま走って本校舎までいけばそこまで濡れることもないだろうけど、本校舎に戻ると山岡が待っている。ミッション達成は難しいという報告によってどれだけ落胆するか、どれだけの期待を裏切ってしまうことになるのか。それを考えると積極的に前に進めなかった。

走り出さず、二歩、三歩と後退して隔離病棟の入り口に戻ってしまった。屋根がある部分まで戻ると、あっという間に雨は激しくなり、とてもじゃないが傘なしで突っ切れるような状況ではなくなってしまった。

「あれ、雨が降っている!」

後ろから声が聞こえた。まだ奈落クラスに残っていたやつがいたらしい。振り返るとそこには、山岡が恋するあの子の姿があった。どうやら取り巻きたちはいないらしく、彼女は一人で佇んでいた。

しばしの静寂が訪れる。雨の音だけが聞こえる。その静寂を突き破るように彼女がポツリと言った。

「雨の匂い好き」

すぐに反応した。

「雨の? 匂い?」

雨に匂いなんてあるのか、それともなにか比喩的な表現かとまごまごしていると、彼女はクスリと笑った。

「雨の降りはじめってプールみたいな匂いがしない?」

「あまり意識したことなかった」

僕の返事を聞いて、また彼女は笑った。その笑顔は本当に屈託がなく、話したこともない山岡が恋してしまうのもわかるものだった。それほどに魅力的な笑顔だったし、ずっと古くから彼女と知り合いだったような、幼馴染くらいの間柄だったような錯覚を持ってしまうほど人懐っこいものだった。多くの人が好きになる、その説得力を十分に感じた。

「今日から奈落に来た人だよね。よろしく」

「あ、ども。よろしくおねがいします」

なぜか彼女は両手で抱えていた教科書、ノート、筆箱を左手だけに持ち変えると、右手を差し出し握手を求めてきた。

「サリナって呼んでね」

山岡よ。俺はやったぞ。やったぞ。実現不可能だと思われたミッションを達成し、彼女とお近づきになることができたぞ。いけるかもしれんぞ。山岡、おまえが彼女と恋仲になる第一歩を達成することができたぞ。いけるかもしれんぞ。

「前のテストのときにお友達に告白していた人だよね? わたし、ちょうど通りがかってみていたんだ。いいなあ、そういうのって。なんかドキドキしちゃった」

山岡よ。やっぱりだめそうだ。俺とお前がそういう仲だと勘違いされているぞ。お前が変な要求をするからだ。

「いや、あれは事情があってね。その、混乱と混沌をこの現世に……」

激しく降る雨。その雨音に混じって本校舎のほうからチャイムの音が聞こえた。どうやら次の授業が始まるらしい。

「遅刻だね」

また彼女はにっこりと笑っていた。授業開始のチャイムが響く、それはまるでミッション達成を祝うファンファーレのようにも聞こえた。

ブワンブワンブワン

|

ジュワーン

|

死の未来は回避されました。

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

やはりここは商店だったのだろう。裏路地に佇む駄菓子屋のような店で、近所の子供たちの社交場だったのかもしれない。色褪せたビニール製の屋根に薄く「竹中商店」と記された文字が残っていた。子供たちが座って駄菓子を食べていたのだろうか、飲料メーカーのロゴが入ったプラスチック製のベンチが置かれていた。もう座る人がいないのだろう、赤いベンチはところどころが黒く変色し、砂や埃が板のすきまに堆積していた。

「それでその子とは仲良くなれたわけね、やったじゃん」

いつの間にか僕らはそのベンチに腰かけていた。岡田は小さくガッツポーズをしてみせた。

「まあ、勘違いはされているんですけど」

まだ雨は止みそうにない。つぎはぎだらけのアスファルトの窪みに水が溜まりはじめ、それが灰色の空を映し出し、レイヤーを重ねるように幾度となく波紋模様が描かれていた。

「で、それからどうなったの」

と岡田が身を乗り出す。続きが気になるらしい。ただ、一方的に僕ばかりがエピソードを披露するのはフェアじゃない。その前にこちらから疑問をぶつけてみた。

「雨の匂いに触れたとき、彼女は『この匂い好き』っていったんですけど、さっき、岡田さんはそうじゃなかったですよね。『この雨の匂い好きなんだな』ってまるでそこで気が付いたような、あるいは再確認したような、そういう口ぶりでしたよね。なんか不思議な感じがしたんです」

僕の質問に岡田は考え込んだ。唸り声をあげ、あまり意識していなかったところを突かれたような反応を見せた。僕がいつの間にかに男の名前を岡田だと知っていることはあまり気にならないらしい。

「え、そうだっけ? そうだったかな?」

岡田は考え込んでいる。僕の唐揚げ弁当はすっかりと冷えてしまった。

「ええ、そうでしたよ」

きっぱりとそう答えるよ。しばらくすると岡田は何度か小さく頷きながら口を開いた。

「娘がね……」

下手したら雨音にかき消されてしまいそうなほど小さな声でそう切り出したのだ。

「娘がね、まだ年中さん、いやもう年長さんか、まだ小さい子なんだけど、雨が降るたびに雨の匂いがしたって言っていたんだ。だけど俺はそれがどんな匂いなのか分からなかった」

岡田は娘さんにそう言われるたびに、雨は水だからね、水に匂いなんてないよって言い聞かせていたらしい。そんなものあるわけないと。ただ、あるとき、一人で歩いていると今日みたいに急に雨が降り出して、雨の匂いがしたらしい。そこで思い出した。自分はこの匂いを知っているし、好きだった。どうしてそれを忘れていたんだろうか。どうして娘に言われて思い出せなかったのだろうか。子供の頃、小さな田舎町、公園で、路地裏で、社交場の駄菓子屋で雨が降るときそれを感じ、プールの匂いがするって大喜びしていた。なぜそれを娘と共有できなかったんだろう。なぜ、雨の匂いを忘れる生き方をしていたんだろう

「思い出したときにはもう伝える相手はいなくてね。妻と娘は出ていった。別居中」

岡田は笑顔を見せた。ただ、それは笑顔と呼ぶにはあまりにも弱弱しく、取り繕ったもののように思えた。

「さっき、弁当屋でスマホを忘れてきたって言ったじゃん。あれ嘘だ。俺はいまスマホを封印してんだ」

岡田に言わせるとスマホとは家族に向き合わなかったことの象徴のような存在らしい。もちろんそれだけが要因ではないだろうけど、岡田が後悔しながら思い出す光景はスマホの画面ばかりだった。仕事の連絡がきて突然に出勤になるのもスマホだ。SNSから目が離せなくなることも何度かあった。そのうち投資まで始めてしまったものだからスマホの画面に釘付けになった。スマホを見る作業のすきま時間にスマホゲームを始めたとき、自分の手の中にはスマホしかなかった。

「あのときは家族とじゃなくスマホと生活してたなあ」

岡田は遠い目をしてそう言った。

「だからいまは最低限の連絡に使うくらいにしているんだ。あのときのことは俺の黒歴史だから」

アスファルトを叩く雨の音色はどこか情熱的でどこか寂しげで、それでいて苦しそうでもあった。水たまりから溢れた雨水が筋となって側溝へと流れていく瞬間が目に留まった。

岡田の返答は僕にとって予想外のものだった。なんだか、もっとヘラヘラした感じだと思っていたら、意外にもと言ったら失礼かもしれないが、その背後にあるストーリーに出会ってしまい、面食らったような気がした。この感覚はシン・クロニクルでも味わった感覚だ。

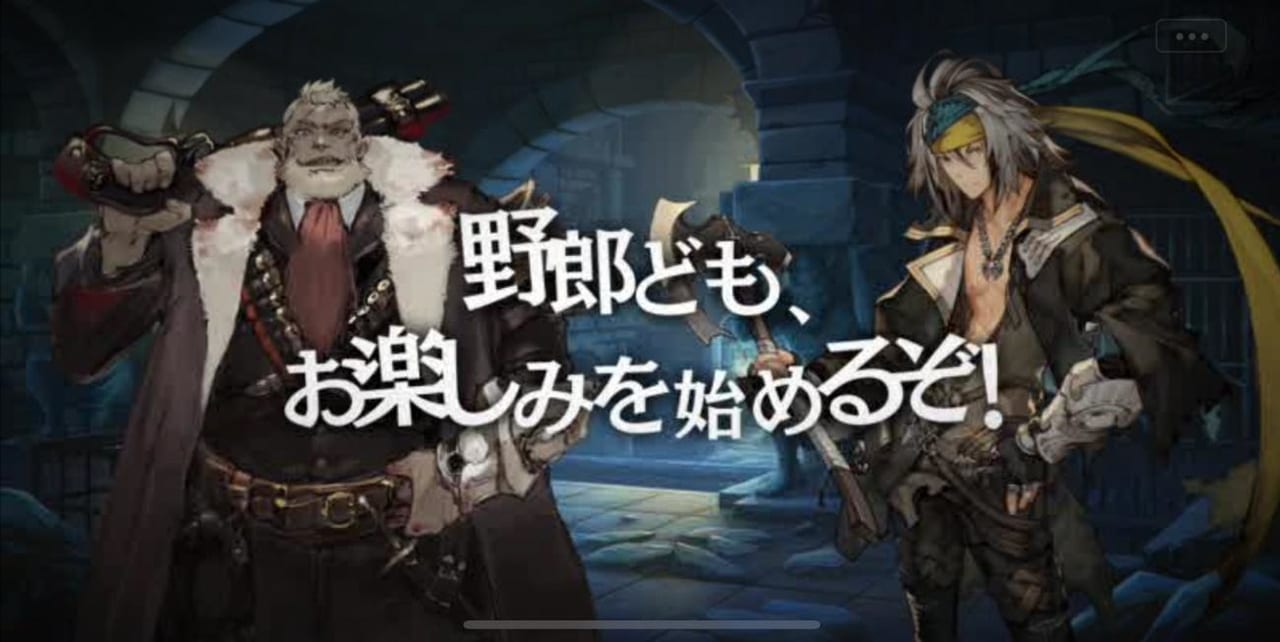

このゲームでは1つのダンジョンが終わるごとにこのように交流パートみたいなものが始まる。パーティーメンバーがキャンプを張り、そこで主人公と会話をして交流を深めていく。誰と交流を深めるのか選択できるわけだ。この結果によって絆が深まり、死の未来を書き換えることに繋がる。

|

上の画像でキャンプを囲むメンバー、いずれもパーティーメンバーなのだけど、ストーリー上の演出で強制的にパーティーに入るメンバーばかりである。それぞれが奈落に対してかなりのバックボーンがあり、それぞれが様々な思いを抱えて奈落へと挑戦していることが交流を通じて分かってくる。

各キャラにこれだけのストーリーを仕込んでくるのだから圧巻だ。ちなみに吹き出しが出ているキャラが、交流を深めるイベントが発生していることを示している。

|

問題なのはこのキャラだ。赤で囲ったこのキャラだけはストーリー上の演出でパーティー入りしたキャラではない。

最初にもらった無料ガチャみたいなもので出てきたキャラだ。演出を見てもレアキャラ大当たりという感じではなかったので、まあ、きわめてスタンダードなノーマルキャラだと思う。モブだと思う。人数合わせにパーティーにぶち込んでおいたキャラだ。そんなキャラだから背景のストーリーは準備されていないだろうし、交流イベントも設定されていないだろうと思っていた。

しかしながら、物語を進行させていくと異変が起こった。

|

このキャラにも吹き出しが出てきて、交流イベントが発生した。お前にもあったんかーいと叫んでしまった。

けっこう背景に背負っているものもありそうな感じだ。というか「ラミー」って名前なのか。ここで初めて知った。それくらいノーマルキャラだと油断していた。

|

おそろしい。普通、こういったノーマルキャラにまで背景ストーリー用意しないだろ。どれだけボリュームがあるんだよ。

まさかのキャラにまさかのストーリーがあったこと、それがこの時の岡田に重なった。

「みんなそれぞれいろいろな思いを抱えているんですね」

少しだけ雨が弱まったような気がした。僕はまたゆっくりと続きを話し始めた。

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

「わたしね、いつかこの奈落クラスから上がりたいんだ。だからちょっとだけ残ってちゃんとノート取れているか確認しているの」

誰もいなくなった奈落クラスの教室で彼女はそう言った。

「いやいや、確認するまでもなくノートくらい取れるでしょ」

僕がそう笑い飛ばすと彼女は首を横に振った。

「まえに2ページぶんくらい書き写していないことがあったの。そこがそのまま60点分くらいテストに出たの。だから確認しないとね」

僕は少しだけ彼女のことを誤解していた。この奈落クラスにおいて取り巻きに囲まれ、ちょっとした姫気分でいるのかと思っていた。ノートなんてテスト前に取り巻きから入手するくらいのことは当たり前にやってのけると思っていた。

でも、彼女は奈落クラスにいる自分を良しとせず、取り巻きに頼ろうともせず、一生懸命に努力していた。自分の力で奈落クラスから脱出しようとしていたのだ。まさか彼女がここまでストーリーを背負っているとは思わなかった。

彼女は自分の立場にも奈落クラスにも甘んじていない。好きな子のためにわざと奈落クラスに落ちようとしたやつに聞かせてやりたいし、それを冷ややかに見ていたのに自分が奈落クラスに落ちてしまったやつにも聞かせてやりたいと思った。

「じゃあおれ、先に戻るね」

奈落クラスでの授業があるたびに彼女と仲良くなっている手応えを感じていた。この調子でいけば次の授業くらいには一緒にお昼ご飯を食べようとかそういう誘いが可能かもしれない。そこで山岡と引き合わせればミッション完了だろう。

隔離病棟の薄暗い廊下を歩きながら、一つだけ気がかりなことがあった。彼女はいつも教室に残ってノートの確認をしている。そこを狙って僕も二人っきりになっているのだけど、じゃあ、あの取り巻きどもは何をしているんだ、ということだ。

彼女の親衛隊、彼女を守る騎士隊みたいになっている彼らが、教室に残る彼女を放置しておくはずがない。自分たちが残ることで彼女と交流を深められるし、僕のように彼女にちょっかいを出す不届きものから守ることだってできるのだ。

薄暗い廊下を歩いているとグイっと首根っこを掴まれ、そのまま引きずられるようにして階段下の倉庫みたいな場所に連行されてしまった。そこにはあの特攻の拓から飛び出してきたみたいな世界観のヤンキーと、それ以外の取り巻きがいた。彼女を守る騎士隊だ。

「お前さ、いつも教室に残ってなんなの?」

伝説のヤンキーは極度に顔を近づけながら脅すようなトーンで言った。なかなかの凄味だ。迫力がある。

「そういう抜け駆けはしないって決めてんだよ、俺たち」

ヤンキーの横に立っていたメガネがそう言った。こちらは迫力がなかった。

彼らは彼女を取り巻きつつも誰もが抜け駆けしないように紳士協定を結んでいる感じだった。僕という新参者がいつも教室に残って抜け駆けしていく様を苦々しく思っていたようで、ここらで釘を刺しておくことにしたようだ。

「サリナとはどんな話をしたんだよ」

伝説のヤンキーはさらに凄味をみせた。ここらで僕は完全に無関係であり、山岡という男の命令によって彼女に近づいているだけですと白状して山岡を売ることも考えたのだけど、それはやめておいた。

彼女とその取り巻きの距離はかなり遠い。この質問からわかるように彼らは彼女のことをあまり知らず、近づいてもいない。抜け駆けをしないように勝手に協定を結んでいるだけなのだ。彼らは彼らで未熟な騎士隊なのだろう。それならば山岡だけをひいきするのはいただけない。同じように彼らも応援してあげなければならないのだ。きちんと仕入れた情報は彼らにも開示してあげる必要がある。

「彼女は努力して奈落クラスから抜けたいって言っていました」

僕の言葉に騎士隊たちは動揺した。

「おい、抜けたいってまじか」

「抜けられたら同じクラスにいられないじゃん」

「かといって上がるほど勉強するの大変だぞ」

「そうなったら俺はもうあきらめるかもしれない」

動揺する騎士隊たちの中で伝説のヤンキーがいちばん前向きだった。

「もうそうなったら俺たちも頑張って勉強して上がるしかないだろうが」

なんか怖そうだと思ったらそうでもないらしい。ついでにもう一つの情報も提供しておいた。

「あと、彼女は雨の匂いが好きって言っていました」

その情報にさらに動揺が広がった。

「雨の匂い……?」

「あるの、そんなの」

「あれ水だから匂いしないだろ」

「わからん。酸性雨みたいなもので匂いがあるのかも」

彼らは雨の匂いというものがあまり分からないらしい。

とにかく、抜け駆けはしない、どうしてもお近づきになりたいのなら紳士協定を守ることと、きつめに言われてしまった。これでは山岡から課せられたミッションを達成することが難しくなりそうだ。まあ、それでも別にいい。ヤンキーに売らなかっただけありがたいと感謝して欲しいくらいだ。

奈落での授業の後に彼女と話をすることをやめて数週間が経過した。彼女との仲も進展せず、早く仲良くなれとせっついてくる山岡がそろそろ限界に近かった。苛立ちがピークに達していた。ヤンキーに売らなかったことを感謝して欲しいくらいなのに苛立つとは何事だ。

そんな折、球技大会が行われた。クラス対抗のトーナメント形式で実施されるソフトボール大会だ。様々なクラスと様々な学年が一堂に会す大会で事件が起こった。

早々に5回コールドで負けた僕たちのクラス。山岡と悪態をつきながらグラウンドわきの通路を歩いていた。

「相手のピッチャー、女子だから楽勝だと思ったらバリバリのソフト部のやつだったな」

「打てるだとか打てないとかじゃなくてもう怖かったな、球が」

「あれソフトの鬼だろ。むしろ鬼がソフトしているだろ」

そんなことをグチャグチャと言っていたら、遠くから「おーい」と呼びかけられた。その声の主は声を上げながら小走りで走り寄ってきた。

「ひさしぶり。最近、奈落クラスのあともお話しできないからどうしようかと思っていたんだよ」

駆け寄ってきたのはジャージに身を包んだ彼女だった。

「うちのクラスもう負けちゃった」

少しだけ息を切らし、そう言ってほほ笑む彼女。これには山岡が驚いていた。もう山岡は鳩が豆鉄砲どころか散弾銃を食らったみたいな顔で驚いており、同時に緊張していた。そりゃそうだ。憧れていた彼女がこうして目の前にいるのだから。

こういうときは大抵、彼女の騎士隊が周囲にいるはずだ。僕は冷静に周囲を見わたした。やはり、グラウンドと通路を区切る樹木の影に、伝説のヤンキーを筆頭とした騎士隊の姿があった。

「ごめんね、次の授業に遅刻しないようにしていてさ、はやく元のクラスに戻らなきゃいけないんだ」

そう弁明する。まさか騎士隊に抜け駆けするなと言われたとは説明できない。騎士隊のほうを見るとかなり警戒を高めている。まだ抜け駆けするなと言いたいようだ。

「あ、こちら、山岡くん。同じクラスなんだ」

君と同じクラスになりたくて0点を取ろうとした男と言いたかったけどグッと堪えた。

「あっ!」

彼女は山岡の顔を見て何かを思い出した。そう、彼女は見ていたのだ。山岡を混乱と混沌の渦に叩き込むためにテスト前に僕が告白した光景をみていたのだ。通りがかりにそれを見ていたのだ。たぶんそれを思い出したのだろう。

「あの、告白をされていた人ですよね」

彼女の言葉に僕も山岡も即座に否定する。

「いやいや、あれは山岡をテスト前に混乱させるためにやってね、結果として僕が混乱したんだけど」

「そうそう、俺を混乱と混沌の渦に落とすためにやってもらったんだ。つまりウソの告白だよ」

僕らの説明に彼女は首を捻る。

「混乱するため……? どうして……?」

まさか、テスト前に混乱することによって悪い点をとり、奈落クラスに落ちてあんたに接近するためだよとも言えず、答えに窮した。

山岡は考えに考え、考え抜いて答えた。

「こ……混乱……混乱が好きだから……混乱を見ると安心するんだ」

この返答は苦しい。本質を隠すから、ただただ混乱を求める変わった人になっている。混乱みると安心するってそんなやついないだろ。

その瞬間、ポツポツと通り雨が降ってきた。もともと雲行きが怪しかったけれどもなんとか球技大会を強行した状態だったので、いつ降り出してもおかしくはなかった。

「うわー、雨だ」

「中止だ中止」

「まてー! この回の攻撃だけやらせろー!」

グラウンドのほうから混乱した声が聞こえる。僕らと彼女は木の下に移動して雨宿りをした。そのとき、雨の匂いはしなかった。

どうやら、あの雨の降りはじめに感じる匂いは、発生条件みたいなものがあるようで、いつでも発生するというわけではないようだった。そのときはまったくそんな匂いがしなかった。僕が彼女の表情を見ると、彼女は「今回は雨の匂いしないね」と言いたげな笑顔を見せた。まるで僕と彼女が通じ合っているような感覚を覚えた。

しかしながら、雨の匂いが分からない連中はそうではなかった。彼女が雨の匂いが好きという情報を得ているのに、それが何なのか分からない。それでも彼女がいるときに雨が降ってきたら自分もその匂いが好きだとアピールしようと考えていたようで、今がまさに絶好の好機と判断したようだった。

3本ほど離れた木の下で待機していた騎士隊のヤンキーが声を上げた。

「おれ、この雨の匂い好きなんだよねー」

そういって手の平で雨粒を受け止め、それを鼻先にもっていってクンクン匂い仕草を見せた。ちがうちがう、そうじゃない。こう雨の匂いってのは地面からほのかに漂ってくるものだ。雨を捕まえてクンクンするものじゃない。

けれども他の騎士隊の連中も雨を捕まえてクンクンしている。おれ、これ好きなのよとか言いながらだ。こりゃとんでもないことになったと思った。振り返って山岡を見ると、山岡も雨粒を捕まえてシンナーを吸うみたいにクンクンしていた。

山岡もまた、僕から「彼女は雨の匂いが好き」と聞いてピンとこなかったのだ。酸性雨? とか言っていた。それでもチャンスは狙っていて、今が好機と判断したのだろう。こんなことになってしまった。

木の下でシンナーの様に雨粒の匂いを嗅ぐ面々、それはまさに混乱と混沌でしかなかった。ただ、その光景はなんだかともても安心するもので、もしかしたら僕こそが混乱を愛し、混乱を見ると安心する変わった人なのかと思ったのだった。

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

岡田は高らかに笑った。

「なるほどね。そりゃ彼らにとっては黒歴史だろうね」

雨を捕まえてクンクンやったなんてきっと思い出したくもない黒歴史なのだろうと、山岡やヤンキーを指して笑い飛ばした。

しかし、そのトーンが徐々に重いものへと変わっていった。

「黒歴史……そう、黒歴史ってやつだよな」

岡田は何かを思い出しているようだった。きっと、自分自身の黒歴史が頭の中に浮かんだのだろうと思う。

しばしの沈黙の後、今度は僕から切り出した。

「僕、クロニクルって黒歴史のことだと思うんですよ」

前述したように、クロニクルとは歴史が記された書物だ。そして黒歴史とは「なかったことにしたい歴史」「なかったことにされている歴史」から転じて近年では「他人にもふれられたくない恥ずかしい歴史」というニュアンスで使われることが多い。そういった意味では、クロニクルに記される歴史はすべてが黒歴史であると思うのだ。

そう、僕らのクロニクルには黒歴史しか記載されていないのだ。

これは、恥ずかしく触れられたくない歴史しかクロニクルに記載されないという意味ではない。すべての歴史は恥ずかしく、触れられたくない失敗であると言いたいのだ。僕らが背負う歴史はすべてが失敗の歴史で、恥ずかしく触れられたくないのだ。

逆に言えば、俺の行動や歴史はすべて誇ることのできる歴史です、なんて豪語できる人ほど怪しい。そんなやつはまっとうじゃない。

「このゲームにもそういった重い黒歴史を背負ったキャラクターばかり出てくるんですよ。黒歴史の宝庫ですよ。僕はこのシン・クロニクルの意味は人の背負った歴史、黒歴史のことだと思うんです」

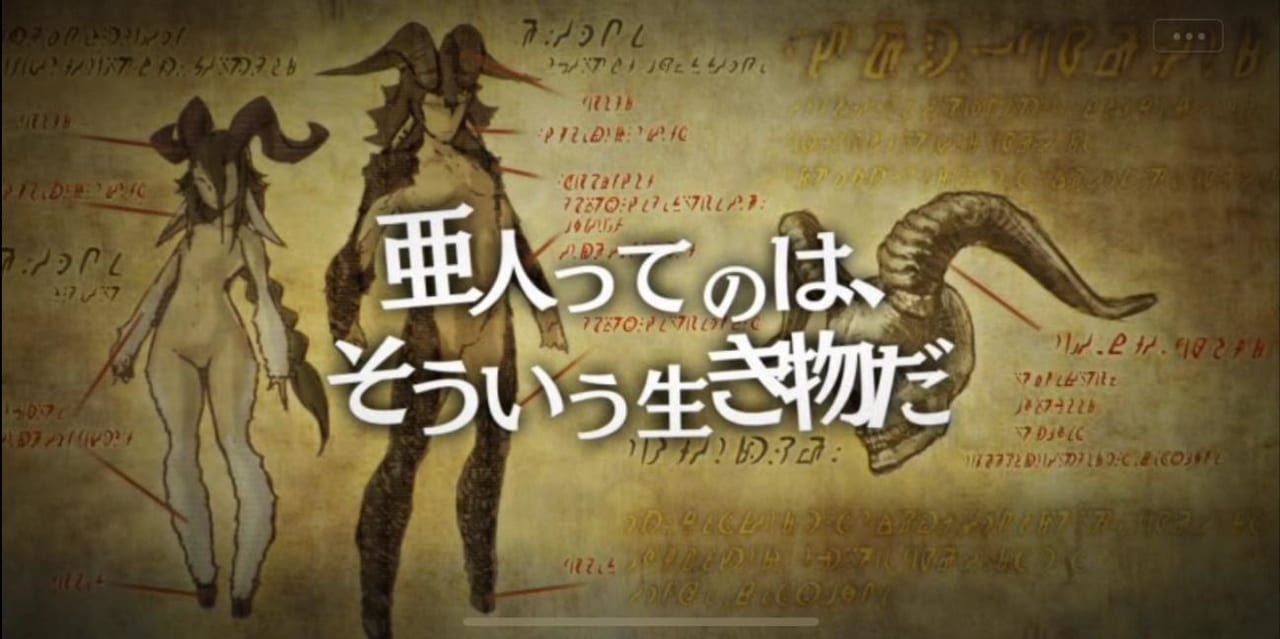

特に第1界層の章で出会う二人のキャラクターはそれが顕著だ。

|

ギュンター。

彼は第1界層の章における重要なキャラクターなのだけど、暗い歴史を持っている。南方騎士団の探査騎士隊を率いる隊長だが彼は「死神」の異名を持っているのだ。彼の隊に入ったものは彼以外みんな死んでしまうという噂があるからだ。

奈落を冒険しながら、ギュンターと交流を深めていると、何かの暗い想いを抱えていることに気が付く。彼は自分の隊が全滅したのに自分だけが生き残ったという負い目を抱えている。逃げてきたことを恥とすら思っている。そして奈落を探索することで、仲間の命を奪った存在に復讐する機会を伺っている。無力感と復讐心、そして自己犠牲、彼が背負うものは重い。

|

アンネ。

幼き少女。唯一の肉親である母を黒の軍勢に殺され、騎士となる道を選んだ。母との最期の光景は、母の背中に投げつけた「大嫌い」という自分の言葉だ。彼女はそれを後悔している。奈落を旅する彼女は母の形見の短剣で奈落の黒化樹を傷つけていく。どうやら、こうすることで死者の声が聞けるという伝承を信じているようだ。最期の日の後悔から、どうしても母の声を聴きたいのだ。

「登場するキャラクターのほとんどが過去に後悔を抱えているんです。忘れたい、けれども忘れてはいけない黒歴史を抱えているんです」

さらに言葉を続ける。

「でもね、このゲームが特別だとは思わないんです。黒歴史を抱えていない人なんていないと思いませんか?」

僕の言葉を、岡田は目を瞑りジッと黙って聞いている。そのまま続ける。

「すべての歴史は、思い出は、記憶は、決断は、きっと黒歴史です。後悔ばかりですよ人生なんて」

いつの間にか雨は小雨状態になっていた。これなら多少は濡れることを覚悟すれば帰ることはできるだろうけど、僕も岡田もその場から動こうとはしなかった。

「すべては黒歴史か……」

岡田はそう呟いた。

「取り立てて恥ずかしがったり後悔したりする必要はないのかもしれませんね。全てがそうなんですから」

「あらゆる選択が黒歴史……」

「そう。そして、このシン・クロニクルというゲームにもやばい選択があるんです」

|

ゲームを進めるといよいよ第1界層の最下層まで到達する。ここに第1界層のラスボスがいる。多くの交流を重ね、パーティーメンバーが抱えている黒歴史に触れながら絆を深めていく。ここまでですっかりと感情移入ができている。

|

死の未来を招く言葉たちもすっかりと塗り替えられた。これなら来るべき死の未来も回避できるはずだ。塗り替える必要がある単語がかなり多かったので、第1界層の冒険はかなりのボリュームになった。

そしてついに第1界層のボスへ。

|

めちゃくちゃ強そうだ。けれどもここまでしっかりとレベルを上げてきて、各キャラも育てて絆も深めているので大丈夫だ。絶対に勝てるはずだ。そう確信しながらボス戦に臨むのだけど、なにやら様子がおかしい。

|

なんか運命の時とか言い出した。

|

これまで培ってきた死を回避する単語たちが重なり合って新たな単語を作り出した。「最善」か「蛮勇」どちらかの単語を選べと言うのだ。別にどっちでもいいだろと適当に選択してみたらとんでもない画面が表示された。

「最善」を選んだ場合。

|

「クリア後にギュンターが正式に仲間に加わります。アンネとの運命は失われます」

うそ、そんなの困る。どうもギュンターのほうを選ぶとアンネが死んでしまうらしい。そしてそのまま永遠にいなくなってしまうらしい。ここまでアンネを育ててきたし、死んでしまった母親に最後に言った言葉を後悔し、伝承を信じて奈落にきている彼女に感情移入している。いかんいかん、アンネがいなくなっちゃ困る。こっちの選択肢はたぶん間違いだ、と戻ってみて選択肢を選びなおす。

「蛮勇」を選んだ場合。

|

「クリア後にアンネが正式に仲間に加わります。ギュンターとの運命は失われます」

めちゃくちゃ言うな。こっちを選ぶと今度はギュンターが死ぬらしい。そんなの困る。ギュンターもかなり育ててきたし、かつての仲間を死なせ、自分を責め、その復讐のためにだけに死に行こうとしているギュンターに感情移入している。いかんいかん、ギュンターがいなくなったら困る。

けれども、絶対にどちらかを選ばなければならないらしい。これがこのゲームの特徴で、各層のクライマックスで極限の選択を迫られる。ここでギュンターを選択し、アンネを諦めたとしてもあとでアンネがガチャからバア! と出てくることもないらしい。本当に選ばなかった方はもう永遠に失われるようだ。

こんなことってあるかよ。絶対におかしいよ。どうなってんだよこのゲーム。そう呟くもどちらかを選ぶしかないようだ。

「わざと極限の選択を強いているわけだな」

岡田が呟く。

「本当に理不尽で、各界層でこんな選択があるみたいなんです。奈落にある全13界層でこんな選択を繰り返していたら精神がボロボロになりますよ」

|

僕は結局、戦闘での使いやすさからギュンターを選んだんだ。そこからボス戦に突入だ。

ボス戦が終わる。すると、ガチでアンネが死ぬ。無慈悲に死ぬ。

「アンネ───!」って叫んだくらいガチで死ぬ。さすがにそこまで無慈悲なことないだろ、なんだかんだ言ってもアンネも仲間になるんだろと思ったら死ぬ。こんなのありかよ。なんだよこのゲーム。

僕はこれ、必ず後悔するように作っているのだと思う。選択をするということは必ず選択しなかった未来が存在し、それを考えると選択したことが必ず黒歴史となる、わざとそうしている節がある。きっとこのゲームが言いたいことってそういうことだろ。

「選択と言えば、僕の奈落での話もこれでいよいよ最後なんですけど、こんな選択がありました」

ゆっくりと話し始めた。雨はすっかりと上がっていて、不規則な模様のように水たまりだけをアスファルトの上に残していた。

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

夏がやってきた。つまり夏休みだ。山岡は夏休みまでに彼女との関係が進展しないことに憤っていた。僕自身も、取り巻きの牽制がかなり激しく、ゾーンディフェンスみたいになっているので、夏休み前、最後の奈落の授業でも彼女に話しかけられずにいた。

花火大会があった。

僕の通っていた学校がある田舎街は、すでに中心商店街の衰退がはじまっていて、徐々にシャッターを降ろす店が増え始め、このままシャッター商店街になる雰囲気を漂わせていた。ただし、夏の花火大会の日だけは違って、店たちは活気づき、シャッター降ろしていた店たちもこの日ばかり復活し、暴利とも思える値段でジュースなどを販売していた。

一年に一度だけ活気づく商店街を歩いていると、前方から知った人が歩いてきた。彼女だった。私服姿の彼女はとても爽やかで、夏の熱気の間に流れる、ちょっとした風のような清涼さがあった。

「あっ!」

彼女は僕の姿を認めると小走りに駆け寄ってきた。なんだか彼女はいつも駆け寄ってくる。

「この近くに住んでいるの?」

「いやそういうわけじゃないけど」

一年に一度の花火大会の日だけ息を吹き返す商店街が見たくて来た、というとなんだか悪趣味な奴だと思われそうで言えなかった。適当にごまかしつつはぐらかしていると、彼女が予想外のことを言い出した。

「そうだ。よかったら今日の花火大会、一緒に行かない?」

もしかして彼女は僕に恋心を持っているんじゃないだろうか。じゃないと花火大会に誘ったりはしないはずだ。まいったなー、彼女のことを好きな山岡に悪いよ、もしかして彼女との恋を取るか、山岡との友情をとるか、究極の選択みたいになっちゃうんじゃないだろうか。カー、まいったなこりゃ。

「友達も誘ってみんなで行こうよ!」

彼女はそう言った。なるほど、友達も誘って、ね。なんだか少しがっかりするような、ホッとするような自分がいた。おそらく彼女は同じクラスで仲の良い女の子を連れてくるのだろう。

「わかった、じゃあ俺も誰かひとり誘っておく」

山岡を誘えばそれで大満足だろう。これは大チャンスだ。いよいよ奈落に落ちてから始まったミッションから解放されるときがきたのだ。花火大会に誘うまでしてやって彼女と山岡の仲が進展しないなら、そりゃもうお前には無理だって引導を渡すことができる。とにかく長い戦いの最終ステージにいるのだ。

「じゃあ、わたし、いったん家に帰るから、夕方5時半にこの場所で」

そう言って彼女は手を振り、束の間の活気を取り戻した商店街の雑踏へと消えていった。彼女はきっと浴衣を着てくるんだろうな。かわいいんだろうな。漠然とそう思った。山岡のヤツさぞかし喜ぶんだろうなとワクワクしていた。

いやー、それにしても偶然にも彼女に会えて、さらに花火大会に行くことになるとは、何が起こるかわからないものだ。そう考えながら商店街の雑踏を歩く。人ごみにあふれるアーケード街の片隅、そこでもっと意外な人物に出会うことになった。

これは田舎あるあるなのだけど、小さな田舎において花火大会は一大イベントだ。ほとんどの人がやってくるので、そこで知り合いに会う可能性はかなり高い。田舎町のイベントにおいて知り合いに会う確率は300%ほどある。これはそれくらい高確率で会うということではなく、知り合いに3回は会うという意味である。

「おい、なにやってんだよ、お前」

意外な店の中から意外な人物に話しかけられた。

商店街の片隅には不良ショップみたいな店があった。短ランやボンタンなどの改造学生服を売ったり、普通の学生服を改造してくれたり、人を殺せそうなギミックのついた財布などが売られている。いわゆるヤンキー御用達しの店、そこにあの伝説のヤンキーがいた。

「いやまあ、その散歩に」

一年に一度の花火大会の日だけ息を吹き返す商店街が見たくて来た、というとなんだか悪趣味な奴だと思われそうで言えなかった。

「ちょうどいいや、ちょっとこっちきてくれ」

夏休みでなかなか知り合いに会えないのか、この日の伝説のヤンキーは少しだけ人懐っこかった。店の中に招き入れられて、ハンガーに吊るされた二本のボンタンを見せられた。腿の部分がブワッと広がった不良が好む改造学生服だ。ボンタンってやつだ。

「どっちがいいと思う?」

どっちがいいも何も、両方とも同じに見える。

「同じじゃないですか、どっちも」

僕がそういうと、ヤンキーは僕を叱り飛ばした。

「同じじゃねえだろ、こっちがワタリ36、こっちがワタリ38だ。ぜんぜん違う」

そんな違いわかんねえよ。ワタリとは腿の部分のボワッとなったとことの大きさらしい。36cmのやつにするか38cmのやつにするか悩んでいるそうだ。どっちでも同じだろと思うのだけど、たぶんそれは禁句なのだろう。

「微妙な線なんだよな。38だとバレバレだから生活指導のマッスルゴリラに見つかるし、36だとボンタンとしての迫力に欠けるし」

荒々しい伝説のヤンキーが、36cmか38cmにするかで真剣に悩んでいる光景はなんだかおかしかった。

ヤンキーは二つのボンタンを何度も見比べて、さらには値札を見て、深いため息をついた。

「やっぱやめとくわ」

どうも値段が折り合わなかったらしい。

「選ぶのに付き合わせて悪かったな。ジュースでも奢るわ」

なんだよ、伝説のヤンキー、けっこういいやつじゃないか。潰れた商店をに自動販売機と椅子を置いて簡易的な休憩所に仕立てた場所でジュースを飲んだ。

「お金が足りなかったんですか?」

諦めたボンタンについて質問した。

「いや、お金は足りたんだけど、まあ別にいいかなってなってな」

ヤンキーはなぜか照れ臭そうに言った。なんでボンタンを諦めただけで照れ臭そうになるのか理解できなかったのでちょっと執拗に質問してみた。

「もしかして、何か別に買いたいものがあったとか?」

「いや、まあ……」

この反応はなにか隠している。しつこく聞くとけっこう凄味を効かせてくるのだけど、なぜか僕とヤンキーの絆は深まっているのでこれくらいの弄りはぜんぜんいける確信があった。そしてあまりに執拗なものだからついにヤンキーが恥ずかしそうに告白した。

「ボンタンの値段を見たらさ、弟が欲しがっていたおもちゃの値段と同じだったんだよ。球が転がるよくわからないくだらないおもちゃだけど欲しがっててさ。このあと買いに行こうぜ。買うの恥ずかしいからついてきてくれ」

なんだこいつ。めちゃくちゃいいやつじゃねえか。どうなってんだこりゃ。

思えば、ヤンキーの行動は最初からおかしかった。極度のヤンキーみたいな見た目や、すごんで脅したりする行動と、彼女の取り巻きに甘んじている状態が矛盾しているのだ。それくらいのヤンキーなら他の連中を脅して諦めさせることだってできたはずだ。それなのにメガネたちと一緒に単なる取り巻き甘んじ、おまけに紳士協定まで結んでいる。

もしかしてけっこういいやつじゃないのか。

困った。ヤンキーが良いやつとなると、とたんに彼女との仲を応援したくなってしまうのだ。さっきそこで彼女に会ったというだけでもえらいことになりそうなのに、夕方には一緒に花火を見に行くから一緒に来る? なんていったらどれだけ喜ぶんだろうか。もう、僕は「ヤンキーけっこういいやつじゃん」となっているので、ヤンキーが喜ぶ顔をみたい。

けれどもそうなると問題は山岡だ。

山岡とヤンキーを同時に呼ぶことはできない。けれどもどちらかを選ぶとおそらく選ばれなかった方との確執が高まってしまう。これ、究極の選択じゃないか。どうする。どっちを花火に誘うべきなんだ。

ボワン

|

「ヤンキーを選んだ場合、花火大会後にヤンキーが正式に仲間に加わります。山岡との運命は失われます」

「山岡を選んだ場合、花火大会後に山岡が正式に仲間に加わります。ヤンキーとの運命は失われます」

僕はもう、ヤンキーに感情移入している。

・じつはけっこうピュアで彼女の取り巻きに甘んじている

・弟を思い、欲しかったボンタンを我慢できる。

・ジュースを奢ってくれる。

・最初は怖いやつだと思ったけど、いまやけっこう仲良くなってしまっている。

もちろん、山岡にも感情移入している。

・ウソ告白をさせて僕に屈辱感を与えた。

・僕が奈落クラスに落ちたとき、落ち込む僕を尻目に大喜びしていた。

・奈落クラスに行く僕に彼女と仲良くなれという無理難題ミッションを押し付けてきた。

・ミッションが進展しない僕を叱責してきた。

・僕が貸した800円のことを覚えているくせに忘れたふりをしている。

・あとシャーペンも借りパクしている。

ジュワン!

|

こんなん悩む必要なかった。完全にヤンキーだわ。

「実は今日さ、花火大会があるでしょ、そこでさ……」

ヤンキーに告げた。

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

「そっちを選んだんだね」

「ええ」

「後悔した?」

岡田の問いに、すこしだけ時間をおいて答えた。

「ええ」

もちろん、それを知った山岡によって僕は絶縁されてしまったのだ。その後、花火大会から急速に仲を深めたヤンキーと彼女は付き合い始めた。

「山岡を選んでいれば、山岡に絶縁されることもなかったんでしょうね。あと、たぶん僕も彼女のことが好きだったんです。山岡にしていれば彼女と山岡はたぶん目がなかったから、僕だっていけたかもしれない。そんなアホみたいな後悔ばかりですよ」

そして、確認するように付け加える。

「まあ、黒歴史ですね」

選択肢に出会い、何かを選択した時、僕らは選択しなかった方の未来を想像して後悔し、黒歴史なんていう。選択がある限り、それからはきっと逃げられないのだろう。

「ただ、すべての歴史は黒歴史って言ったじゃないですか。それってどうせ黒歴史なんだからと諦めたり、黒歴史だけどって開き直って尊大になったりそういうことじゃないと思うんです。ちゃんと恥じるべき過去は黒歴史として後悔するべきだと思います」

「大切なのは、これから作る未来が、選択が、必ず黒歴史になると開き直るべきなのだと思います。失敗してもいい。後悔してもいい。恥ずかしくてもいい。どうせ黒歴史だ。それでいいんじゃないでしょうか」

黒歴史は怖い。恥ずかしい。人が選択できなくなる大きな要因はそれだと思う。人はどうしても黒歴史化することを避けたがる。

「出過ぎた真似かもしれませんが、岡田さんの後悔は選択しなかった故に訪れた黒歴史じゃないですか。ちゃんと選ばず、気づいたらそうなっていたって類の後悔は大きいですよ。これから何するにしても、ちゃんと選んだ方がいいかもしれません」

きっとうまくいく、絶対に失敗するからやめておけ、そうアドバイスするのは無責任の塊だ。なにを選んでも黒歴史になる。問題は笑って話せる黒歴史にすることだ。失敗したって後悔したっていい、きっとなに選んでもそうなる。でも選ばなきゃだめだ。

「そうか、うん」

岡田は大きく頷いた。

「僕の黒歴史は笑って話せますよ。絶縁された山岡ですけど、今でも仲良しです。あのあと、彼女が奈落クラスから脱出し、入れ替わりで山岡が落ちてきました。そこで山岡と復縁しました。いまでも絶縁を僕に言い渡したときの山岡のモノマネで盛り上がります」

「うんうん、そうか」

岡田が何度か頷いた。

「じゃあ俺、帰るわ。ありがとな」

岡田がまた、最初に見せたヘラヘラとした笑顔に戻る。

「また降ってきそうなんで急いで帰りましょう」

僕もそう笑って返す。空腹は限界値を超えていて、ちょっと気持ち悪さを覚えるほどになっていた。

空を見上げる。暗雲はまだ何かを企んでいるかのように忙しなく蠢いていた。またぶり返してきそうだ。

「雨かな、雪かな。まあどっちでもいいか」

僕はそう小さく呟いた。僕らの未来は選択肢に溢れている。それをどう選ぶかなんて本当は空の天気くらい、どうでもいいことでどうしようもないことなのかもしれない。

小さな水たまりを足で確かめながら、濡れたアスファルトを歩いた。すっかり冷めきった唐揚げ弁当の匂いが周囲に漂っていた。

おわり

シン・クロニクル第2界層予告

|

|

|

|

|

|